医体融合背景下康复治疗从业人员调查

2020-04-26李新孙洁武亮罗玲玉黄力平刘建华张艳明邱贵兴赵宇

李新,孙洁,武亮,罗玲玉,黄力平,刘建华,张艳明,邱贵兴,赵宇

1.北京小汤山康复医院,北京市 102211;2.天津体育学院,天津市 301617;3.中国康复研究中心北京博爱医院,北京市 100068;4.首都医科大学宣武医院,北京市 100053;5.中国医学科学院北京协和医院,北京市 100730

为了解我国对运动健康领域的认识以及对运动处方制定的态度,本研究对中国康复治疗从业人员进行调查,内容包括地域、单位、年龄、教育背景、工作年限等方面,分析存在的问题,对运动在疾病治疗及康复等方面的作用以及运动处方应用现状提出政策性意见及建议,为推进我国医学与运动的整合,促进医体整合的发展提供理论依据。

1 研究方案

1.1 对象

2019年5月至6月对中国各省市医疗机构、健康管理中心、康复机构等在岗相关康复治疗从业人员进行网络问卷调查研究。

1.2 研究方法

1.2.1 调查方式

整个群体横断面调查研究。

1.2.2 调查问卷

采用项目课题组预设计的医生版和护士版问卷,合理改编设计成康复治疗师版问卷进行微信网络问卷调查。问卷经调查组委会讨论和专家咨询拟定条目后,再通过专家现场座谈研讨修订和预调查修订。采用问卷星线上问卷调查的形式在全国范围内发布,面向全国康复治疗师。

先设立全国各省市主要负责人,进行统一培训,由主要负责人在其省市范围内进行调查;同时调查组委会定期将调查结果反馈给各省市的负责人,对完成问卷数量欠佳的省市再进行针对性的督促落实,以保证结果的准确性和全面性。各省市主要负责人组织相关人员填写。

1.2.3 调查内容

包括基本信息、地域分布、工作单位性质、职业特点、教育背景、工作时间以及运动处方知晓情况等。

1.3 统计学分析

采用Excel软件进行统计学分析,定性资料采用统计描述,计算频数和构成比。

2 结果

2.1 地域

此次调查共涉及全国31个省(自治区、直辖市)的2935名康复相关从业人员,其中男性1387名,女性1548名。由于问卷部分内容涉及个人真实信息,香港、澳门和台湾地区的人员表示涉及其个人隐私,未参与此次调查问卷的填写。见图1。

图1 地域分布情况

2.2 年龄

所有受访者的年龄分布见表1。其中2名在年龄填写时少输入一位数,因此在年龄单项数据统计中被排除。

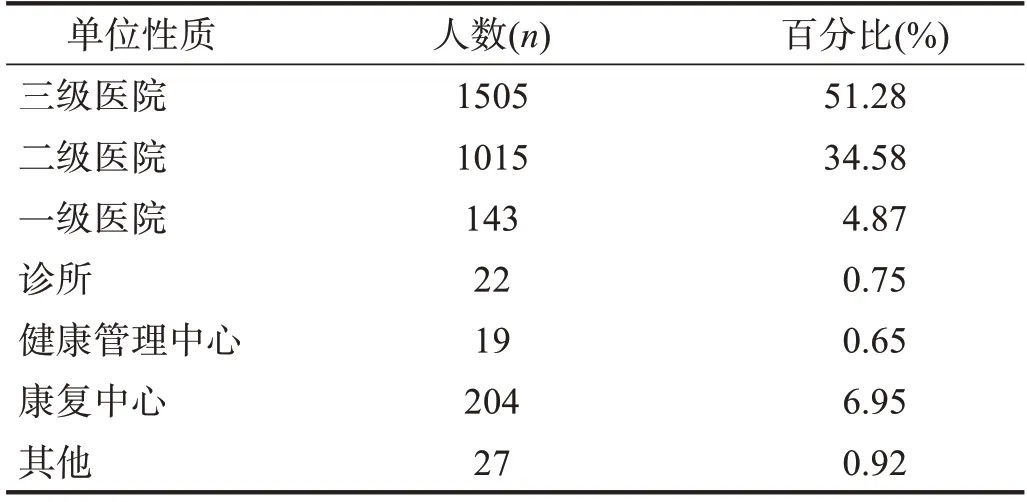

2.3 单位性质

所有受访者单位性质分布见表2。其中,其他27名,分别来自学校、公司、康复专业个体从业人员。

2.4 专业方向

所有受访者专业方向见表3。

2.5 从事本专业工作年限

所有受访者从事本专业工作年限见图2。另有4名在问卷结果中填写时间年限不详,单项数据未纳入统计。

表1 康复治疗师从业人员年龄分布

2.6 职称结构

所有受访者职称分布见表4。

图2 从事本专业工作年限

表2 康复治疗师单位性质情况

表3 康复治疗师专业方向情况

表4 职称分布情况

2.7 教育背景

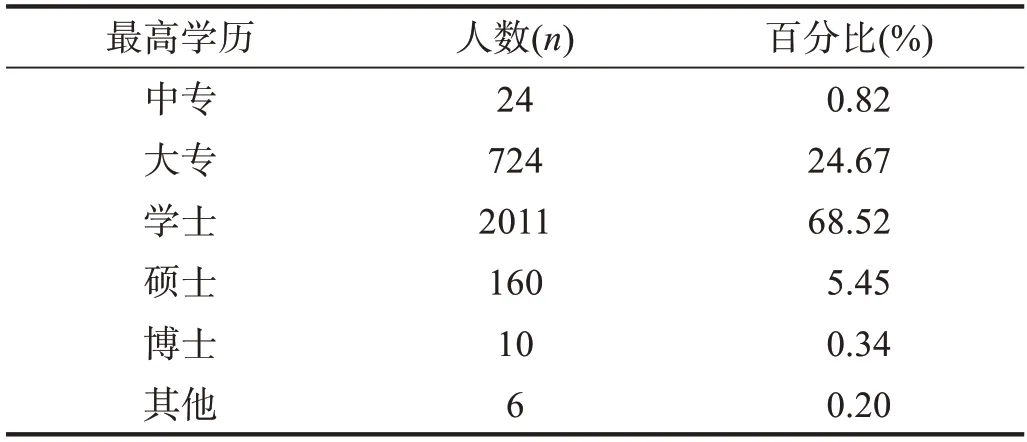

所有受访者最高学历分布见表5。

表5 教育背景情况

2.8 对运动处方的认知程度

所有受访者对运动处方的认知程度见表6。

3 讨论

本次调研共调查全国2935名康复相关从业人员,涉及全国31个省(自治区、直辖市)的医疗机构、健康管理中心、康复机构等在岗相关康复治疗师从业人员,从地域分布、工作单位性质、职业特点、教育背景、工作时间、专业知识结构以及运动处方知晓情况等多个方面进行调研,较客观地反映了目前我国相关康复治疗从业人员对运动康复的了解及应用现状。

表6 对运动处方的认知程度

3.1 康复治疗全国覆盖面广,但地域分布不均衡

目前我国的康复治疗已涉及全国各省(自治区、直辖市),但地域差异较为明显。甘肃、广西、青海、海南和西藏等偏远地区较少,东部沿海地区较西部地区多;经济发达地区较经济欠发达地区多,尤以长三角地区、环渤海经济区明显;河南、广东、安徽等人口基数多的省份较人口基数少的省份多。2018年8月在中国康复医学会远程康复专业委员会的帮扶下,西藏康复医学会在拉萨成立,标志着我国实现各省(自治区、直辖市)康复医学会全覆盖。从受访者的单位性质来看,51.28%受访者在三级医院工作,34.58%在二级医院工作。而现阶段的康复发展在于社区康复,因其覆盖面广、经济有效、简单易行,有利于调动社区、家庭的力量和病残患者积极性的特点,不仅只是关注疾病,而是以人为整体,从生理上、心理上、社会上及经济能力进行全面康复,使患者尽可能重新走向生活,走向关注,重返社会[1]。

3.2 专业方向多样化,工作内容专职性不高

物理治疗主要包括物理因子治疗、运动疗法和手法治疗三大方面,在美国已被广泛接受并成为一项基本的医疗服务模式。物理治疗是各种疾病及功能障碍治疗的重要组成部分或过渡治疗手段,也是某些疾病的首选治疗方法[2]。运动康复是新兴的体育、健康和医学交叉结合的前沿学科,注重采用运动或功能性训练的方法来达到疾病预防、治疗和功能障碍恢复,在康复治疗的基础上侧重运动损伤与防护、运动健康指导等[3]。运动康复的特点与物理治疗缜密的治疗思路、全面功能评估以及全方位的治疗措施特点相比,既有精密关联又存在不同,注重运动预防和运动干预治疗[4-5]。

按照国际标准,每10万人口需要15名以上的物理治疗师,8~10名作业治疗师[6]。但从现阶段调查结果来看,受访者专业方向并不单一,而是多专业兼职型人员。调查结果显示,从事物理治疗方向占74.34%,作业治疗方向占32.27%,言语治疗方向占18.84%,康复辅具、矫形器等康复工程方向占4.80%,运动康复方向占28.82%。许多人员从事专业方向并未区分,这与我国的人才培养体制有关。在高校人才培养方面,多数院校没有区分物理治疗、作业治疗和言语治疗等专业,因此也无法达到世界物理治疗师联盟和世界作业治疗师联合会要求的最低教育标准[7-11]。依照我国现阶段国情,康复治疗岗位兼职型人才的应用,在一定程度上可以减轻我国康复治疗师的缺口,但技术水平往往较专职型人才弱。但在目前我国康复发展的背景下,由于康复行业人才的缺乏,难以实现专职型人才的培养。因此,如何健全人才培养体制,还需进一步商榷。

3.3 学历层次普遍偏低,人才培养有待加强

在2935名受访者的受教育背景方面,中专占0.82%,大专占24.67%,大学本科占68.52%,硕士及以上学历仅占5.99%。这与闫彦宁等[12]对我国内地作业治疗人员从业现状的调查,以及谭洁等[13]对我国语言治疗师现状的网络调查结果一致。在年龄和职称方面,20~29岁占57.17%,30~39岁占35.50%;初级职称占75.57%。说明我国康复治疗相关人员呈现出年轻化,资历尚浅,也与我国康复医学的发展相吻合。

我国康复医学的发展起源于20世纪80年代初,康复治疗本科教育于2002年由首都医科大学开设,截止2010年全国各地已有上百所院校开设康复相关教育专业,2018年国家教育部又批准24所院校新增康复治疗相关专业本科教育[14]。运动康复专业最早由北京体育大学、武汉体育学院和天津医科大学三所院校于2004年获批开设。目前体育类、医学类、师范类、综合类院校均有开设运动康复专业,人才培养理念和目标有所差异,人才培养体制和教学大纲、教学计划各不相同,导致运动康复专业人才培养尚无统一标准[4,15]。各类院校秉持各自办学理念和教学方针,对运动康复专业人才培养、课程设置各有所侧重。体育类院校围绕体育竞技、体育科研等方面,侧重运动损伤与防护、运动技能提高等方面的运动康复研究。医学类院校依托临床资源,侧重临床医学、疾病恢复的运动康复研究。师范类和综合类院校依托教学资源,侧重运动康复师资力量的人才培养[16-17]。不同的人才培养模式,导致运动康复专业人员的就业准入受阻,体育类、师范类和综合类院校毕业的运动康复专业人员常常被医疗系统拒之门外,而医学类院校毕业的人员远远无法满足我国对康复治疗师的需求,导致市场需求大、就业前景却不容乐观[17]。明确运动康复专业人才培养目标、规范运动康复专业人才培养体制、制定运动康复专业教学大纲标准迫在眉睫。

本次调查发现,我国康复相关高学历人才所占比重小,与美、加、英、澳等发达国家相比还有一定的差距,虽然本科人才培养已具有一定的规模和体系,但在研究生教育方面,人才相对缺乏,加强高学历高水平人才培养,势必将进一步推进我国康复医学的发展,将“健康中国”迈向新台阶。

3.4 体医融合初见成效,运动处方受众面广

在对运动处方概念的认知程度中,目前康复治疗相关从业人员绝大部分了解运动处方的概念,但真正完全了解的仅占26.75%。虽然运动处方的受众面广泛,也渐渐被大家接受和认可,但如何正确应用运动处方来帮助患者、改善患者的功能水平还未能明确。自2016年中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》[18]指出,完善全民健身公共服务体系,广泛开展全民健身运动,加强体医融合和非医疗健康干预,促进重点人群体育活动。无论是体育界还是医疗卫生界纷纷落实。由于培养体制不同,现阶段医疗卫生服务人员主要通过继续教育学习运动相关知识,掌握运动处方。目前从事运动康复相关工作的人员主要有治疗师、医生、护士、运动员、健身教练,其业务水平参差不齐,建议区分教育;对于现行的运动处方工作者和将要从事运动处方工作的新入人员应采取不同的方法规范教育。对于现行运动处方工作人员应对其进行专门培训和专业水平考试;对于学生以及将要从事运动处方的人员,应加设相关课程并通过运动处方考试。考试一般可包括理论知识和实践操作能力。

本研究仅对康复治疗从业相关人员进行全国范围内的抽样调查。运动在健康促进、疾病预防与康复等方面有着积极作用,我国医学与运动的整合面临机遇与挑战,应建立和完善针对不同人群、不同环境、不同身体状况的运动处方库。

总之,统筹协调运动与医学的融合发展,相应的部门组织应致力于指导全国体育与医学在慢性病预防、康复方面的合作研究与工作开展,将运动与医学作为必修专业课程纳入正规医学教育,为运动与医学大融合提供人才支持。只有培养出相当数量的高素质康复专业人才,才能从根本上提高康复服务的质量,以促进医学与运动整合事业的健康、可持续发展。