非侵袭性真菌性上颌窦炎患者CT影像学与临床特征的关系*

2020-04-21海南医学院第二附属医院放射科海南海口570102

1.海南医学院第二附属医院放射科 (海南 海口 570102)

2.陕西省延安市人民医院放射科 (陕西 延安 716000)

3.陕西省渭南市第一医院影像科 (陕西 渭南 714000)

卫旭瑛1 蔡慕彬1 白峥嵘2陈 艳1 郗新娟3

真菌性鼻窦炎是鼻科常见的一种特异性感染性疾病,其是由霉菌感染引起的慢性炎症[1]。抗炎治疗对于该病一般无效,手术是主要治疗手段,病理检查虽然是非侵袭性真菌性鼻窦炎的诊断金标准,但毕竟手术具有一定创伤性,若能在术前予以正确合理判断,可为后期合理顺利治疗提供参考及选择[2]。随着高分辨率CT的广泛运用,临床应用其诊断非侵袭性鼻窦炎,特别是真菌性上颌窦炎较为常见,既往相关研究证实[3],非侵袭性真菌性鼻窦炎的CT表现具有特异性,CT运用于该病的诊断具有一定临床价值,认为其可作为真菌性鼻窦炎的影像学诊断首选方法。本研究则回顾性分析我院2017年1月-2018年1月收治的55例诊断为非侵袭性真菌性上颌窦炎患者的临床资料,旨在探讨CT诊断该病的临床运用价值、CT影像学及临床特征的关系,以为临床更加合理诊断、评估该病提供理论依据,详细报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2017年1月-2018年1月收治的55例诊断为非侵袭性真菌性上颌窦炎患者为研究对象,纳入标准:临床表现、影像学表现等符合真菌性上颌窦炎;均于我院行上颌窦根治术,并经手术病理证实为真菌性上颌窦炎;患者无先天性面部畸形;鼻中隔偏曲呈“C”型病例;均于我院行CT检查;影像学资料及病例资料完整。排除标准:既往具有鼻腔、鼻窦手术史;上颌窦恶性肿瘤;上颌窦囊肿;急性上颌窦炎症;鼻中隔偏曲呈“S”型;其它部位恶性肿瘤;急性感染。

以55例非侵袭性真菌性上颌窦炎患者为研究组,男性24例,女性31例;年龄18-65岁,平均(45.28±7.41)岁;病程1-6年,平均(3.41±1.89)年。另选取同期于我院体检的未患鼻窦炎者50例作为对照组,男性22例,女性28例;年龄18-65岁,平均(46.02±6.98)岁,经统计学分析两组在性别、年龄方面比较具有均衡性(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 CT检查方法:采用SIEMENS SENSATION 16排螺旋CT,患者取仰卧位,行常规轴位扫描(电压120kV,电流250mAs),扫描层厚5mm,扫描范围(轴位-上及前颅底、下达上牙槽骨,冠状位-额窦前壁至蝶窦),扫描完成后工作站行MPR冠状位重建,重建层厚1mm、层距1mm。观察鼻中隔、窦口鼻道复合体、中鼻甲形态、钩突、筛泡及眼眶下壁、翼腭窝等邻近的相关结构。

1.2.2 真菌性上颌窦炎诊断标准:目前临床多以鼻窦部冠状位CT检查为常用诊断方法,鼻窦炎的CT主要表现为密度均匀的软组织影、液平影、气泡影、窦壁骨质增生硬化等。

1.2.3 研究方法:两组患者均行CT扫描,记录统计两组如下CT表现:①鼻中隔偏曲(高位偏曲及非高位偏曲)、中鼻甲结构异常(中鼻甲肥大、中鼻甲反张及泡状中鼻甲)、钩突肥大、下鼻甲肥大、上颌窦内壁粘膜增厚及骨质改变等鼻腔变异情况;②依据偏曲位置可将鼻中隔偏曲分为高位偏曲组及非高位偏曲,比较两组鼻中隔偏曲情况;③比较两组中鼻甲肥大、中鼻甲反张及中鼻甲气化等中鼻甲结构异常情况;④观察研究组中合并有鼻息肉、筛窦炎症情况。

1.3 统计学方法 本研究所有数据采用双人独立不交流录入EXCEL表格,并导入SPSS22.0统计学软件分析处理,计数资料以n和%表示,组间比较采用无序分类χ2检验,等级资料采用秩和检验,以P<0.05为差异具有统计学意义,检验标准α=0.05,所有检验均为双侧检验。

2 结 果

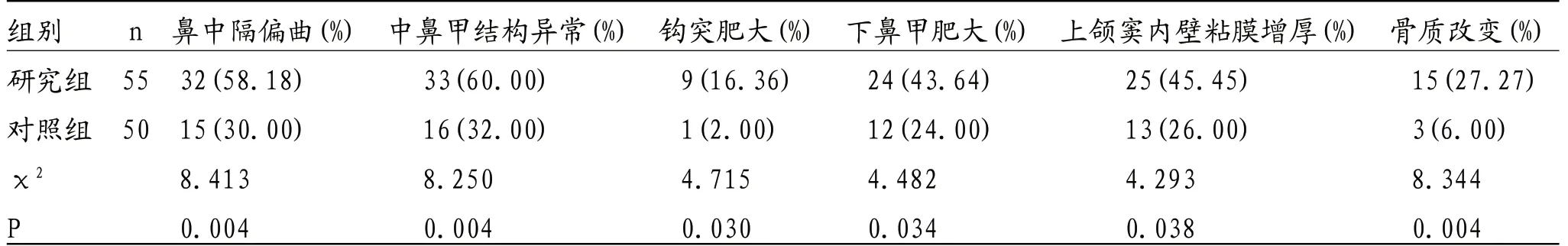

2.1 两组鼻腔变异情况比较 研究组的鼻中隔偏曲、中鼻甲结构异常、钩突肥大、下鼻甲肥大、上颌窦内壁粘膜增厚及骨质改变人数比例显著高于对照组 (P<0.05),见表1。

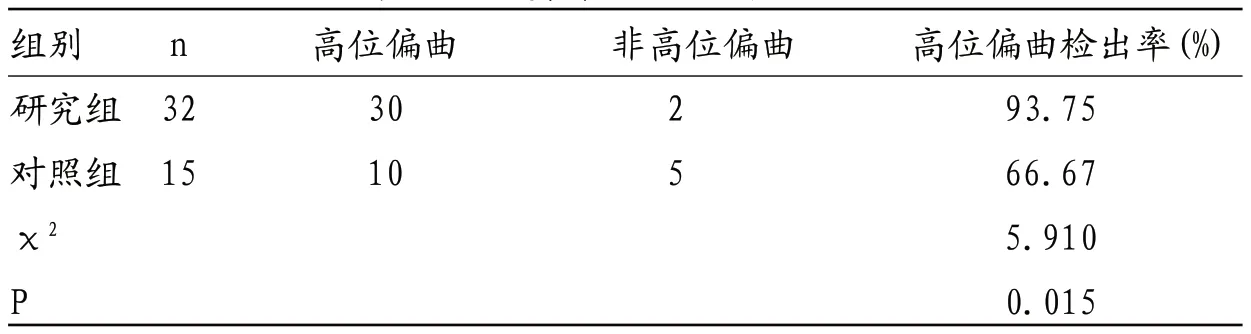

2.2 两组鼻中隔偏曲情况比较 研究组的高位偏曲检出率(93.75%)显著高于对照组(66.67%)(P<0.05),见表2。

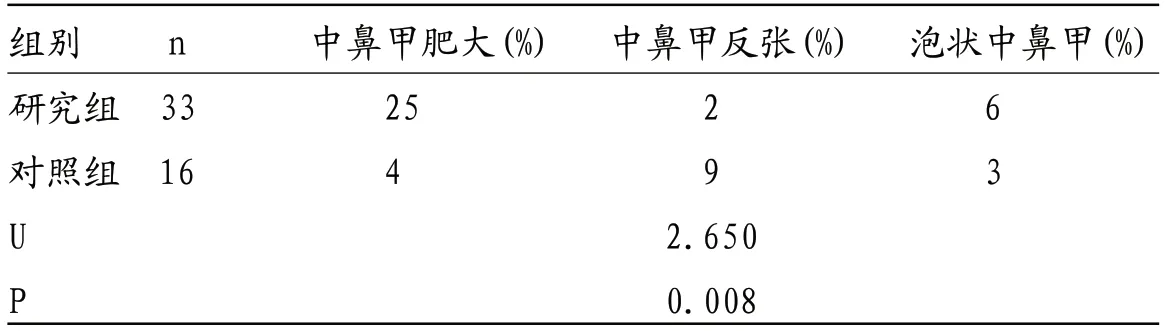

2.3 两组中鼻甲结构异常情况比较 两组中鼻甲结构异常情况比较具有显著差异(P<0.05),研究组的中鼻甲肥大及泡状中鼻甲人数比例显著高于对照组 (P<0.05),见表3。

2.4 非侵袭性真菌性上颌窦炎患者合并有鼻息肉、同侧筛窦炎症情况 研究组55例患者中,14例患者合并鼻息肉,占25.45%(14/55);40例患者合并筛窦炎,占72.72%(40/55)。

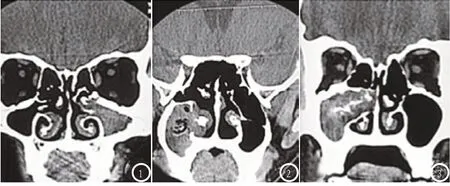

2.5 影像学表现 非侵袭性真菌性上颌窦炎在CT上具有典型特征性表现:窦腔软组织肿块内具有高密度结节影伴钙化,呈砂粒状、条状或斑块状;骨质局限性破坏、硬化、吸收增生,多发于内侧壁,以窦口扩大最为常见;窦腔粘膜炎症水肿和真菌周围新的粘液分泌形成环形低密度带使得软组织肿块周围呈现积液征象。见图1-3。

3 讨 论

真菌及毛霉菌所致上颌窦炎的CT表现明显区别,但其CT表现具有以下特异性:窦腔软组织肿块内具有高密度结节影伴钙化,呈砂粒状、条状或斑块状;骨质局限性破坏、硬化、吸收增生,多发于内侧壁,以窦口扩大最为常见;窦腔粘膜炎症水肿和真菌周围新的粘液分泌形成环形低密度带使得软组织肿块周围呈现积液征象。本研究中典型病例分析可知,左侧上颌窦内见软组织密度影,周围见更低密度积液征,便是窦腔粘膜炎症水肿和真菌周围新的粘液分泌形成环形低密度带;同时右上颌窦内混杂密度影,中心见点状钙化,可见气泡影[4-5],依据以上CT特征可诊断为真菌性上颌窦炎。

表1 两组鼻腔变异情况比较

表2 两组鼻中隔偏曲情况比较

表3 两组中鼻甲结构异常情况比较

图1-3 典型病例分析。患者,男性,42岁,经上颌窦根治术病理证实为非侵袭性真菌性上颌窦炎;CT影像学分析:左侧上颌窦内见软组织密度影,周围见更低密度积液征(图1),右上颌窦内混杂密度影,中心见点状钙化,可见气泡影(图2),右上颌窦内软组织密度影及条状钙化影,累及右侧鼻腔,上颌窦内壁破坏(图3)。

本研究结果显示,经CT影像学表现证实,研究组的鼻中隔偏曲、中鼻甲结构异常、钩突肥大、下鼻甲肥大、上颌窦内壁粘膜增厚及骨质改变人数比例显著高于对照组,上颌窦炎多为多因素相互作用的结果,解剖因素占据发病机制的重要原因,而鼻中隔偏曲、中鼻甲结构异常、钩突肥大、下鼻甲肥大、上颌窦内壁粘膜增厚及骨质改变等为主要表现,鼻中隔偏曲既能导致鼻腔狭窄,影响上颌窦口通畅,导致反复感染,同时还可造成影响粘膜纤毛功能,引起机械阻塞,另外,鼻中隔偏曲可增加侧中、下鼻甲肥大及气化的发生风险,基于以上因素鼻中隔偏曲对于鼻窦炎的发生具有一定作用[6]。

本研究结果还表明,研究组的高位偏曲检出率显著高于对照组,鼻中隔高位偏曲大多由筛骨正中板偏曲引起,进而导致对侧中鼻甲出现代偿增生,若行手术时未处理高位偏曲,会影响偏曲窦口的开放;研究组的中鼻甲肥大及泡状中鼻甲人数比例显著高于对照组,既往大多学者认为泡状中鼻甲、中鼻甲肥大与鼻窦炎及鼻息肉的发病密切相关[7],也有相关学者认为,较大的中鼻甲会压迫中鼻道变得狭窄、闭塞,影响鼻道的通畅性,导致鼻窦炎;本研究中,55例非侵袭性真菌性上颌窦炎患者中,合并鼻息肉患者占25.45%,合并筛窦炎占72.72%,鼻息肉的病因尚未完全明确,但临床大多认为由炎症或过敏所引起,同时鼻息肉会影响鼻腔通畅性,加重鼻窦炎病情,而筛窦与上颌窦的解剖学位置想邻近,两者窦腔内粘膜均与鼻腔粘膜相连[8-9],因此上颌窦发生炎症反应,筛窦也会被累及。

综上所述,CT影像学在非侵袭性真菌性上颌窦炎中具有重要的诊断价值,其对真菌性上颌窦炎具有特异性的影像学表现,通过CT表现可分析非侵袭性真菌性上颌窦炎临床特征,以为该病病因及发病做进一步推断分析。