MSCTA三维重建诊断颅内动脉瘤与DSA的一致性研究

2020-04-21山西省医科大学山西太原030000

1.山西省医科大学 (山西 太原 030000)

2.山西医科大学第二附属医院 放射科 (山西 太原 030000)

郭云飞1 王新文2 杨 婷1孙 凯2 范 凯1 张晨彩1

颅内动脉瘤(IAN)系指颅内动脉血管壁的向外突出的异常性、局限性、永久性的扩张,其发病机制目前仍未完全清晰,与颅脑外伤、动脉血管病变、高血压、遗传等因素相关,常遗留严重神经功能障碍,致残率、致死率均较高;由于IAN未破裂前患者无明显症状,一旦破裂则后果严重,故而需要早期诊断,尽早治疗[1]。数字减影血管造影(DSA)是包括IAN在内的脑血管诊断的“金标准”,但随着多层螺旋CT血管成像(MSCTA)三维重建技术的成熟和发展,DSA的介入性操作、价格昂贵等弊端愈加凸显,MSCTA在脑血管疾病诊断中的应用价值逐渐受到认可,但其在IAN等危急重症中的应用仍需大量研究探索和证实[2]。为此,本文开展如下研究。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2017年6月至2018年12月山西医科大学第二附属医院收治的疑似颅内动脉瘤患者96例为研究对象,纳入标准:年龄在18~80岁之间;临床资料完整;可同期行DSA和MSCT检测;自愿签署知情同意书;已获得本院伦理委员会批准。排除标准:颅脑外伤史或手术史;危及重症需立即治疗者;精神疾病;合并其他脑部器质性病变;其他可能影响检测结果疾病;无法配合。96例患者中男50例,女46例,年龄28~76(56.38±6.40)岁。

1.2 方法 所有患者均行DSA和MSCT检查,涉及主要仪器和软件主要有飞利浦公司FD20数字减影血管造影诊断仪、德国Ulrich公司双筒高压注射器、美国GE light speed 64层螺旋CT机、美国GE公司AW4.6工作站、Add/Sub软件等。

DSA检查:患者全麻,常规选取右侧腹股沟穿刺点,Seldinger法穿刺插管,行全脑血管造影;高压注射器注入非离子型对比剂碘海醇(350mgI/ml),3~4mL/s,每条血管注射总量7~8mL,总注入剂量约70~80mL,常规汤氏位、侧位拍摄,图像采集速度6帧/s,周边血管关系不清、疑似动脉瘤部位可加摄倾斜位或旋转DSA。

MSCT检查:先行全脑平扫,扫描范围从颈2至颅顶;经右侧肘正中静脉团注与DSA检查相同批次的碘海醇,团注完毕以相同速率加注生理盐水约20mL,自动触发行增强扫描,设置扫描参数电压120KV、240mA、前置ASIR-V40%,螺距0.992:1、矩阵512×512,图像采用标准重建算法,层厚为0.625mm,得到平扫和增强扫描容积数据,传送至GE AW4.6工作站进行后处理,以重建增强图像、减影原始数据进行有骨结构、去骨结构的3D-容积再现(VR)、多层面重建(MPR)、薄层块最大密度投影(TS MIP)、表面遮盖三维重建(SSD)等三维图像重建,图像重建算法采用标准算法。

1.3 图像评阅 选择2位工作经验丰富的影像科医师共同在对图像进行VR(多种伪彩不同角度旋转观察脑血管树)、MPR(矢状位+冠状位重建,必要时增加斜位)、TS MIP图像三维重建技术操作(矢状、冠状、横断位置)等操作,测量瘤体最大径,观察瘤轴走向、瘤颈、周边血管等;意见分歧时取协商一致结果。图像质量评价:可清晰显示动脉瘤、小血管,可显示4级以上分支为Ⅰ级;清晰显示动脉瘤,小血管显示较清晰,可显示4级分支为Ⅱ级;血管周围有少许伪影但对诊断无影响为Ⅲ级;伪影较多且无法诊断为Ⅳ级。

1.4 数据分析 将DSA作为金标准,计算MSCTA敏感性、特异度等诊断效能,数据录入SPSS19.0中处理,计量资料以()表示,采用t检验;计数资料采用χ2检验,检验水准均为0.05, P<0.05表示差异显著,且有统计学意义。

2 结 果

2.1 DSA和MSCTA检出瘤体数目及诊断结果比较 所有患者均顺利完成DSA和MSCT检查,DSA检查结果:96例研究对象中诊出62例颅内动脉瘤,瘤体63个,部位分别位于前交通动脉、颈内动脉、后交通动脉、大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉、基底动脉、眼动脉、椎动脉,对应瘤体个数:13、12、9、6、5、5、5、4、4。MSCTA检查结果:检出颅内动脉瘤56例,检出60个瘤体,部位分别位于前交通动脉、颈内动脉、后交通动脉、大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉、基底动脉、眼动脉、椎动脉,对应瘤体个数:12、12、8、6、5、5、4、4、4。MSCTA诊断颅内动脉瘤中灵敏度、特异度、准确性、阳性预测值、阴性预测值分别为88.71%、97.06%、91.67%、98.21%、82.50%;kappa值为0.825(P<0.001)。诊断结果见表1。

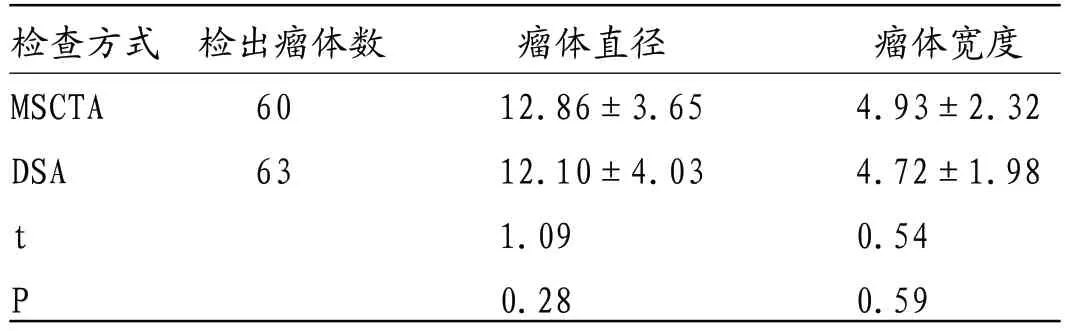

2.2 DSA和MSCTA检出瘤体直径、宽度比较 MSCTA检查瘤体直径与瘤体宽度较大于DSA对应值,但差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

2.3 DSA和MSCTA图像质量比较 VR、TS MIP图像质量与DSA比较无统计学意义(Z=1.58、1.13,P=0.11、0.26)。见表3。

表1 MSCTA诊断结果与DSA诊断结果比较

表2 DSA和MSCTA检出瘤体直径、宽度比较(mm,)

表2 DSA和MSCTA检出瘤体直径、宽度比较(mm,)

检查方式 检出瘤体数 瘤体直径 瘤体宽度MSCTA 60 12.86±3.65 4.93±2.32 DSA 63 12.10±4.03 4.72±1.98 t 1.09 0.54 P 0.28 0.59

表3 MSCTA和DSA图像质量比较

2.4 图像显示优势比较 MSCTA通过VR、MPR、TS MIP等三维重建技术可清晰显示颅内动脉瘤钙化、瘤径走向、载瘤动脉、与周边血管关系等空间关系,更有利于发现、明确定位瘤体,分析瘤体及载瘤动脉的关系。DSA能够良好显示血流方向、细小动静脉。

3 讨 论

IAN的结局通常为血栓闭塞、破裂出血、持续增大或稳定不变,破裂出血是最为常见和后果最严重的一类,国外研究报道,高约15%的IAN患者在未接受治疗前就已死亡,发病后30d内死亡率高达50%,30%以上幸存患者在发病后4w内仍有再次出血的风险[3], 早期诊断和治疗尤为重要。

本研究对比64层MSCTA与DSA诊断IAN的诊断效能发现,MSCTA诊出颅内动脉56例,瘤体60个,与DSA的62例,63个相比无明显差异,两者均能较好检出前、后交通动脉、前动脉、中动脉、后动脉等部位的瘤体,MSCTA诊断效能良好,与DSA有较高一致性,王家清[4]研究发现,MSCTA在颅内动脉瘤检查中瘤体检出率为100%,高于DSA的85.7%。本研究两种检查方式在检出瘤体数目上的差异无统计学意义,MSCTA漏诊与瘤体位置、瘤体大小、瘤体形态、对比剂浓度及注射速度、医师诊断经验等因素有关,当动脉瘤直径较小,形态细长,且位置受到露骨骨质容积效应的影响较大时,易导致漏诊,因此文中MSCTA瘤体检出数目低于DSA,与佟桂玲等[5]研究结果一致。在瘤体直径和宽度显示上,MSCTA与DSA检查结果没有差异,但说明MSCTA通过VR、MPR、TS MIP等三维重建技术可清晰显示颅内动脉瘤钙化、载瘤动脉、周边血管等空间关系;DSA能够显示血流方向、细小动静脉,但两者图像质量分级结果没有差异,两种检查方法均具有良好的诊断价值,各有优劣。 从检查原理来看,MSCTA三维重建技术基于靶血管与周边组织密度的差异,二者密度差异较大能够使图像显示清晰,减少容积效应,充分显影小血管,文中所用的64层MSCT扫描速度达到亚秒级,旋转速度达到0.33秒/周,单周旋转可得到64层图像,在此基础上进行脑血管三维重建,能够完整显示颅脑血管,达到与DSA类似的效果;DSA则是借助介入性插管操作,利用碘化铯银光体探测器和数字减影对脑血管进行成像和减影处理,显示血管结构、形态等,作为脑血管疾病诊断的“金标准”[6]。DSA的优势在于可反应脑血流情况、同时行血管内治疗、良好空间分辨率、清晰显示血管分支;但周围结构显示差、检查费用高、介入性操作复杂、检查时间长、两侧大脑半球需分别造影等弊端限制其的应用;而MSCTA相对无创、经济、操作简单、检查耗时低,一次容积扫描即可完成多角度、多切面图像三维重建,减少患者受辐射量,诊断效果与DSA相当[7],其优势在于后处理可清晰显示瘤体解剖结构及空间关系;可显示分支血管发出情况、瘤内钙化、瘤内血栓及其与颅骨的关系;可更好的诊断多发性动脉瘤。因此,MSCTA能够成为颅内动脉瘤的首选诊断方式。但需要注意的是,MSCTA三维重建需要完全制动及准确把握扫描时间,增强前后位置保持绝对一致,扫描过早显影不足,扫描过晚则显影过度,而CT扫描中的阈值自动触发技术很好的解决了扫描时间把握不准的问题,同时也需要医师不断丰富经验,提高专业能力。

综上所述,MSCTA诊断颅内动脉瘤与DSA一致性良好,且相对无创、经济、简便,可作为颅内动脉瘤诊断的首选方法。