女娲图像的历史演变及当代建构

2020-04-17唐睿

唐睿

摘 要: 梳理女娲图像、塑像、影视形象的历史演变,是分析女娲图像的艺术特征和核心要素的重要途径,也有利于女娲图像的当代建构。为了进一步促进中华民族的思想凝聚和文化认同,应传承女娲图像的核心要素,恢复演变过程中消失的图像元素,丰富女娲的图像叙事,以建构多元一体的女娲图像谱系。

关键词: 女娲图像;历史演变;景观塑像;当代建构

中图分类号:J05

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2020)02-0082-10

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2020.02.011

The Historical Evolution and Contemporary Construction of Nu Wa Image

TANG Rui1, 2

(School of Social Development, East China Normal University, Shanghai 200241; 2. Research Institute of Confucian Culture, Qufu Normal Unviersity, Qufu, Shandong 273165)

Abstract: It is an important way to analyze the artistic characteristics and core elements of Nu Wa images by sorting out the historical evolution of Nu Wa's images, sculpture and film and television images. It is also conducive to the contemporary construction of Nu Wa images. In order to further promote the ideological cohesion and cultural identity of the Chinese nation, it should inherit the core elements of Nu Wa images, restore the image elements that have disappeared in the process of evolution, enrich the image narrative of Nu Wa, and construct a multi-dimensional image genealogy of Nu Wa.

Key words: Nu Wa image, historical evolution, landscape sculpture, contemporary construction

學界涉及女娲图像的研究大多集中于汉代伏羲女娲交尾图的分析考证,对相关的创世神话、生殖崇拜和升天信仰等内容措意较多,却较少关注女娲图像的历史梳理和当代传承。这里探讨的女娲图像,涵盖女娲的整个图像系统,既包括平面图像,也包括立体塑像、影视形象等。神话是一种神圣叙事,包括语言文字叙事、仪式行为叙事和景观图像叙事三种形态。图像和塑像既是语言叙事的物化形态,也是静态的叙事形式,对于神话传说的稳定性流传起到重要作用。[Symbolq@@]因此,通过梳理女娲图像、塑像、影视形象的历史演变,可以分析女娲图像的艺术特征和核心要素,揭示女娲的图像主题和象征意义,阐释各个时期女娲信仰的仪式行为。当代的女娲图像建构,应挖掘女娲图像的核心要义,补充传承过程中消失的图像元素,丰富女娲的图像叙事,建立多元一体的女娲图像谱系,进一步促进中华民族的思想凝聚和文化认同。

一、西汉到明清的女娲图像

女娲在我国神话传说中既是人类繁衍的始祖神,又是炼石补天的救世英雄,还是置神 禖 和制笙簧的始创者,可谓一个全能大神。《说文解字》“女部·娲”说:“古之神圣女,化万物者也。……籀文‘ 媧 从鬲。”“鬲”为侈口圆腹、三足中空而外形似鼎的炊具,则娲的本义实为懂得用鬲来煮食的女人。同时,“鬲”既可以煮食,也可以炼石,这大概是女娲炼石补天的缘由所在。女娲作为始祖神,其造人的方式主要有三种,即化生人类、抟土作人和孕育人类。

化生人类的神话产生得比较早。《山海经·大荒西经》载:“有神十人,名曰女娲之肠,化为神,处栗广之野,横道而处。”《天问》也说:“女娲有体,孰制匠之?”屈原认为既然女娲造就了人类,那女娲的形体又出于谁的造就?这种根源性反思恰恰证明早在战国时代女娲造人的传说已经根深蒂固。抟土作人则是我国流传最广、影响最大的人类起源神话,文字记载较早见于应劭《风俗通义》,其云:“俗说天地开辟,未有人民。女娲抟黄土作人,剧务,力不暇供,乃引绳 縆 泥中,举以为人。故富贵贤知者,黄土人也;贫贱凡庸者,引 縆 人也。”至于女娲孕育人类的神话,直到唐代才出现,在上述三种说法中最为晚出。值得一提的是,东汉儒家学者已经开始致力于将女娲神话历史化,如郑玄利用《春秋纬》的记载,以女娲为伏羲的继任者,而将其塑造为上古三皇之一,这种观点也得到皇甫谧的认同。汉晋以来对上古神话的历史化、经学化改造,对女娲神话的传承演变起到了重要的推动作用,大体呈现出以下特征,即时代越靠后,有关女娲造人的过程描述就越具体详密,也趋于理性,体现的人性化、社会化、政治化、历史化的特征就越加明显。

就女娲图像的流变而言,屈原在楚国王室宗庙中目睹各种神话、历史题材的壁画后,“呵壁问天”而作《天问》,其中有关女娲的句子足以证明战国时期女娲造人已成为壁画的题材。现存最早的女娲图像,出自西汉卜千秋墓,有关女娲图像的历史性研究多以此为起点。

(一)汉代壁画、画像石中的女娲图

女娲在汉代的图像都是人面蛇身,有的与伏羲交尾,有的不交尾。女娲一般以三类构图形式出现,一是单独出现,二是和伏羲共同出现,三是与伏羲一起分列于西王母、盘古、高 禖 两侧。目前所见的单独绘刻女娲的图像数量较少,如河南南阳市七孔桥出土的手捧玉璧的女娲和四川合江31号石棺出土的手捧月轮的女娲。

西汉墓室壁画中的伏羲女娲图,如卜千秋墓、河南洛阳浅井头汉墓和河南新安磁涧镇里河村汉墓等,通常是伏羲女娲分列于连续画面两侧,其间绘有朱雀、青龙、白虎、翼兽、流云等祥瑞。伏羲靠近太阳,女娲靠近月亮,均为人首蛇身,蛇尾托举日月,着交衽袍服,双手插于袖中,不交尾。汉壁画墓并没有特别强调女娲的生殖内容,更多的是与月、蟾蜍等共同构图,而突出祈求长生的主旨。[Symbolr@@]

东汉画像石中,女娲题材更是普遍出现。其中最常见、最生动的图像是伏羲女娲交尾图(图1),集中出现于四川、山东、江苏徐州、河南南阳等地区。伏羲女娲居于画面正中,少数身长双翼,手持规矩,或嘉禾、华盖、刀剑、灵芝,托举或手捧日月。两汉画像石中还有伏羲女娲与西王母、盘古、高 禖 等抱持神的组合图像,其中抱持神的身份有诸多争议,大致有西王母、高 禖 、燧人氏、太一、黄帝、盘古、乌龟、混合物、神农等九种说法。[Symbols@@]西王母等抱持神居于画面中央,伏羲女娲分列于两侧,在神系中的地位已明显降低。

除了汉墓壁画,在汉代的宫殿、祠堂壁画中也不乏女娲题材。如汉景帝时鲁恭王刘余建造灵光殿,至东汉犹存。王延寿《鲁灵光殿赋》描述灵光殿中的壁画说:“上纪开辟,遂古之初。五龙比翼,人皇九头。伏羲鳞身,女娲蛇躯。鸿荒朴略,厥状睢盱。焕炳可观,黄帝唐虞。轩冕以庸,衣裳有殊。下及三后,淫妃乱主。忠臣孝子,烈士贞女。贤愚成败,靡不载叙。恶以诫世,善以示后。”上述至少有两点值得注意:其一,“五龙比翼,人皇九头。伏羲鳞身,女娲蛇躯”,说明女娲与五龙、人皇、伏羲并列为人类最初的神 祇 ,其形象未脱离“杂物奇怪,山神海灵”的动物属性,而均具有鲜明的人面獸身的图腾印记,即如学者所指出:“人首蛇身像既积聚着蛇(龙的前身)图腾崇拜的远古因素,又反映了远古血亲群婚制的发展阶段。伏羲、女娲的人首蛇身形象,应该是较为原始的图腾形象。”[Symbolt@@]其二,迄至王延寿所生活的东汉中期,灵光殿壁画中已将伏羲、女娲置于人类演进的历史化、道德化序列中,使其与黄帝唐虞及夏商周以来的淫妃乱主、忠臣孝子、烈士贞女等并列,发挥女娲造人、济世的垂范作用,起到“恶以诫世,善以示后”的教化效果。这说明汉代女娲图像的社会化意义尤其是教化功能日益增强。

(二)魏晋至隋唐绘画、墓室壁画中的女娲图

汉末至魏晋时期,中原地区战乱频繁。自曹操开始提倡薄葬,西晋仍效法魏制,薄丧之风一直延续。曹魏至北朝中期,中原及其周围地区的丧葬文化式微,盛行于两汉时期的伏羲、女娲画像几近绝迹。及至北魏统一北方之后,北方的经济、文化逐渐复苏。社会上奢靡之风及厚葬习气又起,伏羲和女娲图像于是零星可见。[Symbolu@@]出土于甘肃高台县骆驼城的魏晋时期画像砖墓中,女娲蛇尾虎爪,左手持矩,右手擎月轮,月中有蟾蜍。北魏沙岭壁画墓甬道顶部绘有伏羲女娲,他们头戴花冠,上身着宽袖衣袍,下半身龙身长尾交缠在一起。头部中间有围绕火焰纹的摩尼宝珠。[Symbolv@@]这些墓葬装饰与汉代中原地区的艺术风格具有明显的承继关系,由此可见河西地区和中原文化的深厚渊源。

魏晋绘画中也偶有女娲形象出现。如曹植《洛神赋》中有“屏翳收风,川后静波。冯夷鸣鼓,女娲清歌”的句子,女娲与屏翳(风神)、川后(水神)、冯夷(河伯)并列,化身为引吭高歌的神女形象。东晋顾恺之据此作《洛神赋图》,图中就有冯夷击鼓、女娲在侧而歌的形象。其具体表现为:冯夷在左,双手持鼓槌,作挥舞状,大鼓悬置于鼓架之上,鼓架之上又以华盖覆遮;女娲则为魏晋仕女打扮,头绾双髻,交领深衣,凌波而立,姿态绰约。这说明魏晋绘画中的女娲被塑造成歌舞仕女的形象,反映了士众崇尚娱乐的时代特征。

进入隋唐后,在山水人物画的冲击下中原地区的伏羲女娲图像不再流行,而新疆吐鲁番地区的唐墓却将其传承下来,出土了一种绢本或者麻制的伏羲女娲图,表现出文化交流和传播的时间错位。[Symbolw@@]尽管每幅伏羲女娲构图和笔法存在细微差异,但构图程式较为固定,基本都是在画面中心绘有一对男女连臂或交臂,或手勾对方颈腰。这种画像内容和形式与中原的伏羲女娲画像一脉相承,是两汉以来伏羲女娲图像的延续和发展。如阿斯塔那76号墓出土的伏羲女娲图,男子为伏羲在右,气宇轩昂,头戴幞头,左手执矩;女子为女娲在左,高贵端庄,束发高髻,浓眉高扬,鼻直唇红,右手执规。二人上穿大袖袍衫,腰系伞状短裙,下身蛇尾缠绕相交。二人周围是浩浩宇宙,日月运转,星辰环拱,南斗、北斗清晰可辨。显然可见,上述伏羲女娲的衣着扮和绘画风格都是典型的唐代式样,其既继承汉代伏羲女娲图的构图程式,又加入天文内容,为图像注入了唐代的文化因素。

(三)宋元明清的女娲图

隋唐以后,墓室壁画中可散见女娲图像,但规模上不能与汉魏晋时期相比。宋代以降的女娲神话,基本沿袭唐代及先唐的母题范畴。元代出现的女娲图像很大程度上受到道教影响,其已转变为人形化的女仙形象,与伏羲同处一画时也不再是人首蛇身的交尾造型。石家庄毗卢寺后殿西壁绘有元代《三界诸神图》,图上层一组人物中有一女人双手合掌,由榜题“伏羲女娲神农”的字样判断,此女当是女娲。女娲已是道教女仙形象:皮肤白皙,身材丰腴,富态雍容,蛇身特征完全不见。可知,伏羲和女娲图像顺应元代三教合一的时代潮流,经过道教艺术的改造,而为时人喜闻乐见。

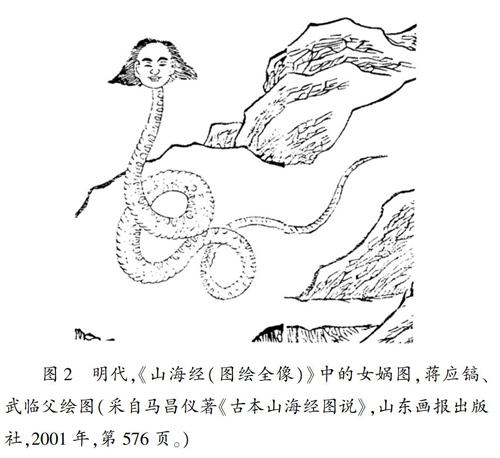

明清的女娲图像一改元代的道教影响,完全独立于伏羲之外,二者并不同时出现在画面中,也不再强调生殖崇拜的特定涵义,而更多宣扬女娲炼石补天的神力和孕育人类的功绩。明清时期的女娲图像,既有人首蛇身的造型,具有开拓者的原始形象,又有演义小说插图中的人形化造型。其中女娲人首蛇身的造型很有特色,如明万历时蒋应镐《山海经(图绘全像)》中的女娲(图2),头部为女性脸庞,短发飘逸,面带微笑,自颈部以下整个躯干都为缠绕的蛇形,立身于荒野巨石之上。明末清初萧云从所作《离骚图·天问》中的女娲也是人首蛇身,双手托举五色石以补天,蛇身盘蜷于石柱,置身于巨石与荆棘草莽之中。《古今图书集成·神异典》收录《女娲神图》,女娲仍呈现人首蛇身之状,其女性头部和蛇身盘旋的造型与蒋应镐绘图本的女娲形象接近,背景也为荒野巨石,只是增加了树木的烘托。当然,明清女娲的上半身为蛇形,只有头部为女性面孔,与汉代人首蛇身的造型不同。

女娲在明清时期的人形化造型主要出现在历史演义小说的版画插图中,如明崇祯时期的《开辟演义》《盘古至唐虞传》等都为人形化的美女造型。清光绪年间《绣像封神演义》插图(图3)中的女娲娘娘面容秀丽,神态自若,衣饰雍容华贵,女神韵味浓郁。清代中后期的女娲形象更趋于仕女化和世俗化,偏重于强调女娲的人形特征和一日七十变的多变神力。清乾隆年间东南名儒汪绂《山海经存》图本中的《女娲之肠十人》,描绘十位站立的女性,个个身着深衣,头梳双髻,意指女娲之肠所化生的女神。这种构图依据《大荒西经》而来:“有神十人,名曰女娲之肠,化为神,处栗广之野,横道而处。”郭璞注:“女娲,古神女而帝者,人面蛇身,一日中七十变,其腹化为此神。”汪绂注:“言女娲氏死,而其肠化为此十神,处此野当道中也。”明确指出此十神是女娲之肠所化生。

明清绘画中有清末画家任颐作《女娲炼石图》,所绘女娲也为楚楚动人的仕女形象。图中女娲盘坐石前,人面娟秀,衣裙下却露出蛇尾,表明女娲“人面蛇身”的原始特征;另外,女娲面前的五色石状如火焰奔窜,象征女娲正在炼石。女娲衣纹也犹如巨石皴纹,身姿更与五色石相似。此图构思巧妙,有意采用棱角方直,笔线爽利,近于表现山石的线条勾勒衣纹,然后略加烘染,表现一种坚硬的石质感觉,与嶙峋的山岩形成对照和呼应。任颐是“海上画派”中的佼佼者,曾多次涉足女娲题材,其特色在于运用勾画山石的相同线条以塑造女娲形象,构建炼石补天即是炼己补天的文化寓意,从而歌颂其为补天而献身的精神。明清的女娲图像取材于神话,将女娲塑造成了中国女性英雄的形象,体现了画家在明末和清末朝代更迭、风雨飘摇的政治环境中,忧虑国势,企盼力挽狂澜、回天有术的思想。其托古喻今,具有深刻的社会意义和震撼人心的力量。

二、女娲图像的类型及艺术特征

(一)女娲图像的类型

根据所搜集的资料,历代女娲图像大致可以分为女娲人首蛇身图、伏羲女娲人首蛇身图、女娲人形图三个类型(表1)。

据研究者统计,从西汉到明代有关女娲的墓葬画像及相关文物不少于100项,除上述提到的女娲图像类型以外,还有许多造型细节不同的女娲图像。如新莽时期河南偃师辛村壁画墓中戴冠的女娲。东汉时期山东长清孝堂山郭氏墓石祠中的人首蛇身的女娲,重庆沙坪坝石棺中梳着大髻的女娲,陕西米脂2号画像石墓中着有冠服的女娲。 东汉晚期则有江苏东海昌梨水库2号画像石墓中的肩生双翼的女娲,四川崇州画像砖绘画的右手执规、左手举月的女娲,云南昭通白泥井石棺中形如兽体的女娲,北京丰台区三台子画像石中的头戴山形高帽的女娲。南北朝时期有甘肃天水麦积山石窟崖壁上人首蛇身的女娲,吉林集安五盔坟高句丽古墓4号披长发穿羽衣的女娲等等。[5]由上可见,女娲图像在人首蛇身的总体造型上,其头戴冠、发梳髻、穿冠服等人物特征和羽衣、虎爪、肩生双翼、形如兽体等动物特征交替表现,双手所持之物也因时代和环境不同有所变化。

(二)女娲图像的艺术特征

大致说来,女娲图像的历史演变过程为:女娲人首蛇身图——伏羲女娲人首蛇身图——女娲人形图。女娲从独立神到伏羲的对偶神,最后又演变为独立神。女娲图像是从早期的人首蛇身的图腾崇拜样式,逐渐发展成了半人半兽,到了近代完全蜕变成人形的发展过程。从人首蛇身的兽体转变到清雅秀丽的女神,是一个女娲形像不断世俗化和大众化的演变过程。这种变化又与不同时期的神话传说、社会背景、民间信仰的状况紧密相关。

三、当代的女娲塑像和影视形象

任何信仰的产生、发展与最终形成需要不同时代的客观实体相依托,因此在各个历史时期形成的女娲陵庙、绘画、建筑等往往成为女娲信仰的重要支撑。[8] 近些年民间传统重建热潮大兴,全国各地与女娲相关的风物、神话及其信仰都得到不同程度的恢复,甚至在台湾地区也有多处主祀女娲的庙宇,对当代女娲图像的建构起到了一定的推动作用。神话是一个多层面构成的神圣叙事体系,它首先是一个语言形式的叙事存在,同时也是一个民俗仪式行为的叙事。图像、雕塑本身是民俗信仰仪式的一部分,是神话的物化。其往往充当场景设置,有烘托气氛、增加神灵的在场感等作用,是神话的宏大叙事场面的环节。[9] 各级地方政府和投资商争相重建女娲陵庙、雕塑景观、文化风景区、恢复庙会和祭祀活动,举办女娲文化节和学术论坛,为发展旅游、搞活地方经济做出了贡献。当然,尽管多数女娲塑像强调了炼石补天的主流图像程式,但不同地域的文献、文化存在差异,造型元素往往各不相同,决定了女娲图像的在地化特征。

(一)各地陵庙的女娲塑像

据文献和方志记载及相关传说,全国有多处为女娲出生、埋葬、炼石补天之地。甘肃秦安县女娲庙为女娲出生之地;河北涉县娲皇宫、陕西平利女娲山、湖北竹山县女娲山等为女娲炼石补天、抟土造人之地;山西吉县人祖山为女娲最初生活的地域;山西省永济市风陵渡、陕西省渭南市潼关县、河南省灵宝市阌乡县、山西省洪洞县赵城镇侯村、山东省济宁市等都有女娲陵,是女娲埋葬的地方;河南省西华县既是女娲的故乡,又是其炼石补天和埋葬的地方。这些和女娲相关的庙宇和遗址原先的塑像大多被毁,现有的塑像和景观多恢复重建于21世纪以后,分为坐像和站立像两种类型。女娲坐像全为人形,站立像则有人首蛇身和人形两种。

1.女娲坐像

现存较早的女娲坐像为1989年甘肃秦安县娲皇宫所塑(图4)。女娲肤色黝黑,长发披肩,腰系草裙,面容慈祥,目光炯炯,左手向上摊开,右手托着补天的五彩石,双脚下垂。胸前覆以绿叶遮羞,颈戴兽骨项链。整个塑像原始古朴,与其他女娲塑像的洁白女神造型有很大区别,充满了对创世神的原始崇拜。陕西省平利县的女娲山的女娲庙于2004年塑起一尊汉白玉女娲坐像,女娲神情庄严,束发高髻,身着宽袖长袍,左手持补天石于胸前,右手状似佛教说法印,背靠佛教式背屏,装饰有火焰纹。此塑像造型似乎受到佛教造像的影响,或许与投资方笃信佛教的背景有关。此两处女娲坐像都是主要表現女娲炼石补天的神格。而山西临汾华门2010年塑女娲坐像,与甘肃秦安和陕西平利的不同,女娲长发披肩,浑身赤裸,身体向后仰靠,手里捧着新造好的小人仔细端详,周围围绕着很多已经造好的小人,展现的是女娲抟土造人的场景。

(一)传承女娲图像的核心要素

要建构女娲图像谱系,首先我们应着手厘清并继续传承女娲图象的核心要素及特征:

人形特征:面施粉黛、发梳髻。

服饰特征:交衽袍服、头戴冠、穿冠服、白衣飘飘。

动物特征:麟身、蛇尾、羽衣、虎爪、肩生双翼、形如兽体。

神性特征:日月星辰、祥云。

身体动态:双手插于袖中、向上举月、仰天举石补天、端坐手握五彩石。

双手所持之物:规矩、月轮、灵芝、玉璧、补天石。

对偶神:伏羲;关联神:盘古、西王母、高禖。

其他相关元素:玉兔、蟾蜍、火焰。

当代的塑像和景观抓住了女娲人首蛇身的主要特征,将上半身塑造成了美丽温柔的女性形象,下半身则是麟身蛇尾的造型。女娲动作为仰天举石的炼石补天情节,动作造型展现了女娲婀娜的女性身姿,突出了其女性始祖神的固定形象。而有些塑像则有所发展,如娲皇宫的女娲塑像是站直立人形像,只有脚下末端饰以鳞纹,弱化了其蛇身的特征。这样既是为了美观,也是兼顾文献记载和百姓心目中的女娲的女性形象。女娲塑像多单独出现,很少像汉代那样与伏羲以对偶神的形式出现。有些伏羲庙里也供奉女娲塑像,但大多数女娲庙还是独立存在,由于图腾信仰和生殖崇拜需求的退化,也不再强调伏羲女娲交尾的造型。在历史的发展过程中,女娲的人首蛇身的总体形象已经给民众造成固定印象,经过岁月的洗礼仍然传承下来,说明其创世、造人、补天的功绩为世人所共识。

(二)恢复女娲图像中被忽略的要素

历史典籍中还有诸多女娲制笙簧、置婚姻、斩黑龙的文献记载,这些元素在女娲图像的发展中逐渐被忽略。当代女娲图像的建构应适当将这些元素恢复起来,丰富女娲图像的多元叙事。

1.制笙簧

早期文献还记载了女娲发明了“簧”这种乐器。《世本·作篇》曰:“女娲作笙簧。笙,生也,象物贯地而生,以匏为之,其中空而受簧也”。《世本·帝系篇》:“女娲氏命娥陵氏制都良管,以一天下之音;命圣氏为斑营,合日月星辰,名曰充乐。既成,天下无不得理。”“笙”用葫芦作成,又取“生”的谐音,象征人类的繁衍、生育,与女娲造人制婚姻之说对应。据说,女娲制作笙簧的流程是这样的:从昆仑山脚选取竹子,用绳子或木框把一些发音不同的竹管编排在一起,还在竹管里面加上竹制簧片;选择上好的葫芦制成笙斗,用楠木制成吹嘴,十几根长短不等的吹嘴在笙斗上面呈马蹄形状排列,发出优美的音色。女娲制笙簧这一情节不是常见的表现内容,在当代图像建构中应该补充进去。

2.置婚姻

罗泌《路史·后纪二》称:“女娲少佐太昊,祷于神 祇 ,而为女妇。正姓氏,职昏因,通行媒,以重万民之判,是曰神 禖 。以其载媒,是以后世有国,是祀为皋 禖 之神。”“皋 禖 ”,即专司婚姻的媒神。罗苹注引《风俗通》云:“女娲祷祠神,祈而为女媒。因置昏姻,行媒始此明矣。”正因为女娲最先撮合婚姻,成为中国第一个媒人,便被后世尊为媒神,又称“高 禖 ”。古人祭祀这位 禖 神,典礼十分隆重,《礼记·月令》称:“仲春,玄鸟至。至之日,以太牢祀于高 禖 ,天子亲往。”在三四千年前的殷商时期,每年仲春玄鸟飞临之际,人们在郊外筑坛,用“太牢”(猪、牛、羊三牲齐备)最高礼仪祭祀高 禖 。届时,天子亲往,并将身上佩戴的圭璧等饰品置于高 禖 面前祈祷。此后的周人、秦人亦对高 禖 礼敬有加。直到今天,山东、山西、甘肃、江西、河南、安徽、湖北等地仍有女娲庙、女娲宫、高 禖 庙等,不仅青年男女到廟中祈求媒神撮合姻缘,那些结了婚而没有儿女的,也纷纷到女娲庙中求子。于是,这位媒神又兼职送子娘娘了。

近年来,女娲的媒神功能在台湾得到了更多的发挥。由于台湾的青年男女重视各种“情人节”,大福补天宫成为人气颇高的“月老庙”和“爱神庙”,在网络传播等媒介的推波助澜下,民众相信去祭拜女娲可以求得好姻缘。[10] 如果去庙中求姻缘,补天宫不给红线,只给加持过的佛珠,想祈求的人也不用准备甜食,而是要准备瓦片跟水泥,更体现了与女娲“抟土作人”“补天”等核心神格的关联。

女娲“正姓氏”“职昏因”“通行媒”的一系列有效举措,把远古时代的群婚、乱婚的原始族内婚改革发展为族外婚,推动了社会的进步,体现了上古创世神的创新精神。女娲置婚姻的传说到现在还一直很兴盛,而且衍生出的求子的功能也与其造人传说有关联,其图像系统中理当丰富这一叙事情节,突出其置婚姻的开创性功迹。

3.斩黑龙

女娲化生人类、炼石补天的功绩已经深入人心,但她降服毒虫猛兽的本领却鲜为人知。西汉《淮南子·览冥训》中记载了女娲杀黑龙的传说:“女娲炼五色石以补苍天,断鳖足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水……乘雷车,服驾应龙,骖青虬,援绝瑞,席萝图。黄云络,前白螭,后奔蛇,浮游消摇,道鬼神,登九天,朝帝于灵门,宓穆休于太祖之下……”女娲斩杀的黑龙,指的是能兴水患危害人类的水怪,或为大自然中毒蛇猛兽的化身。完成她的伟业后,女娲便乘着雷车凯旋离去,周围伴随着浩大的随行队伍。长着翅膀的应龙为她驾车,两条青虬在两旁拉车,持着殊绝的瑞玉,铺着萝图,周围有黄云缠绕。前有白螭开道,后有奔蛇护卫,逍遥自在。[11] 这段文字生动地描写了女娲在各色神龙的簇拥下,由鬼神引导,登上了九天的情景。神龙为其御车伴驾,衬托了女娲的神性特征及其对天界的回归,也说明了女娲与传统龙文化之间的联系,但是在历代女娲图像中却很少出现这一情节,目前只有涉县娲皇宫的浮雕还有相关表现,这也是因为涉县独奉女娲,信仰较盛的关系。在现代民间的神话中,表现女娲“杀黑龙”情节的也较少见。在目前所搜集的材料中,仅有二则女娲神话中出现有屠黑龙的情节。可见,“杀黑龙”的情节,在补天神话发展的过程中渐渐佚亡了,仅在个别神话中还有存留。[12] 斩黑龙的故事体现了女娲面对自然恶劣的环境,自强不息、勇于抗争的精神,在其当代图像的建构中应是不可缺失的内容。

结 语

总的来说,女娲图像在不断的历史演变中,媒神和乐神形象逐渐弱化,其创设婚姻和创制乐器等贡献被创世造人的巨大功绩所淹没,因此这方面的图像元素逐渐褪去,而其托月和执矩的造型元素也在图像中逐渐消失。随着科学技术的发展,仅有少数地区还保留有对女娲的生殖崇拜和长生信仰,更多的则将其作为中华母亲和创世神。女娲图像建构应该在传承已有的抟土作人、炼石补天等核心元素之外,恢复被忽略的图像元素,在图像叙事中增添制笙簧、置婚姻、斩黑龙等内容,形成丰富多元的女娲图像叙事谱系。图像符号能增强认同感,有一个可把握的、熟悉的共同符号记忆,可以凭借符号凝聚一致思想及其族群。[13] 除了造人补天外,恢复女娲的乐神形象,重申她发明笙簧,教化人类,丰富民众生活的伟大功绩;恢复女娲的媒神形象,倡导民众和谐共处,持续发展;恢复女娲斩黑龙的勇敢形象,传承中华儿女自强不息、奋勇无畏的民族精神。

女娲炼五色石、断鳖足、斩黑龙、积芦灰的一系列英雄壮举,折射出远古初民面对洪水猛兽的生存考验仍勇敢无畏、顽强抗争的伟大精神。从古至今,女娲都是美丽的女性,不管人身还是蛇形,无论是神还是人,都代表了民众心目中的创世女神形象。女娲所代表的女性,以她们的牺牲与奉献,为人类造福,在担负社会救助和社会保障的职能的同时,赢得了自身的高贵与尊严。当代女娲图像的建构可以在梳理女娲图像的同时,丰富女娲图像的多元叙事,讲好中华始祖、人类母亲的故事,传承中华民族丰富的文化遗产,推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,从而使独具价值的女娲文化保持旺盛的生命力,为建设和谐文化与和谐社会发挥重要作用。

参考文献:

[1] 田兆元.神话的三种叙事形态与神话资源转化[J].长江大学学报:社会科学版,2019(01).

[2] 汪小洋.汉壁画墓中西王母、女娲图像的辨析与意义[J].艺苑,2008(02).

[3] 李淞.中国道教美术史(第1卷)[M].长沙:湖南美术出版社,2012:171.

[4] 邓乔彬.论汉代的宗教思想、社会生活与绘画[J].杭州师范学院学报,2001(02).

[5] 刘惠萍.伏羲神话传说与信仰研究[M].西安:陜西师范大学出版社,2013:211-254.

[6] 巫鸿,郑岩.古代墓葬美术研究[M].北京:文物出版社,2011:168.

[7] 汪小洋.中国墓室绘画研究[M].上海:上海大学出版社,2010:169.

[8] 王宪昭.论女娲神话女性始祖文化身份的建构[J].社会科学家,2016(08).

[9] 田兆元.神话的构成系统与民俗行为叙事[J].湖北民族学院学报,2011(06).

[10] 刘惠萍.民间信仰的正典化与现代化——以宜兰大福补天宫的女娲娘娘信仰为例[J].民间文化论坛,2019(01).

[11] 陈广忠译注.淮南子[M].北京:中华书局,2012:323.

[12] 杨利慧.女娲的神格[M]//曹明权.女娲文化研究.武汉:湖北人民出版社,2007:228.

[13] 田兆元.创世神话图像景观的重塑[N].光明日报,2017-08-30(08).

(责任编辑:杨 飞 涂 艳)

收稿日期:2020-01-01

基金项目: 上海市哲学社会科学规划重大委托项目“中华创世神话田野编”(项目编号:2017WSH003)。

作者简介: 唐睿,华东师范大学社会发展学院博士研究生,曲阜师范大学孔子文化研究院副教授,研究方向:民俗艺术、非物质文化遗产。