DCG 检查在房颤伴Ⅱ度房室传导阻滞诊断中的应用价值

2020-03-28郭慧英

郭慧英

(河南省平煤神马医疗集团总医院功能检查科 平顶山467000)

心房纤颤(以下简称房颤)是临床最为常见的心律失常,总体人群发病率为1%~2%,若未及时采取规律治疗,极易引起心力衰竭、Ⅱ度房室传导阻滞等严重后果,危及患者生命健康[1]。Ⅱ度房室传导阻滞病理特征介于Ⅰ度和Ⅲ度之间,临床诊断较两者更为困难。既往临床多采用常规心电图(Electrocardiogram,ECG)诊断Ⅱ度房室传导阻滞,虽取得了一定效果,但也存在一定问题,如记录时间短,无法反映心电异常全貌,误诊及漏诊率较高。动态心电图(Dynamic Electrocardiogram,DCG)能有效弥补上述不足,更加全面反映心肌功能病理变化,为房颤伴Ⅱ度房室传导阻滞的诊治提供新型辅助手段[2]。本研究选取50 例房颤伴Ⅱ度房室传导阻滞患者为研究对象,分组探讨DCG 诊断房颤伴Ⅱ度房室传导阻滞的价值。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2017年1月~2019年1月收治的50 例房颤伴Ⅱ度房室传导阻滞患者为研究对象,根据有无临床症状(黑矇、晕厥、头晕)分为症状组(22 例)和无症状组(28 例)。症状组男 12 例,女 10 例;年龄 41~80 岁,平均(60.52±8.97)岁;房颤类型:6 例永久性房颤,11 例阵发性房颤,5 例持续性房颤;纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级:Ⅱ级11 例,Ⅲ级11 例;合并疾病:高血压5 例,糖尿病8 例,高脂血症 4 例。无症状组男 15 例,女 13 例;年龄 42~80 岁,平均(61.04±7.68)岁;房颤类型:永久性房颤7 例,阵发性房颤14 例,持续性房颤7 例;NYHA 心功能分级:Ⅱ级15 例,Ⅲ级13 例;合并疾病:高血压6 例,糖尿病7 例,高脂血症5 例。两组年龄、性别、房颤类型、NYHA 心功能分级、合并疾病等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准 符合房颤伴Ⅱ度房室传导阻滞诊断标准[3];NYHA 心功能分级为Ⅱ级、Ⅲ级;患者及家属知晓并签订知情同意书。

1.2.2 排除标准 存在DCG 检查禁忌证者;脏器严重器质性病变者;凝血功能不全者;近期接受过重大手术治疗者;精神障碍或认知障碍者;近3 个月内参与类似研究者;妊娠或哺乳期女性;临床资料不完整者;依从性差,无法配合研究者。

1.3 检查方法及观察指标 两组均行DCG 检查,应用美国PI 公司12 导联全息动态心电图仪连续记录24 h,利用计算机进行回放分析,微机处理,统计2 s 以上长R-R 间期、逸搏频率、最快心室率及24 h平均心室率。

1.4 统计学分析 采用SPSS23.0 统计学软件处理数据。计量资料以(±s)表示,行t 检验;计数资料以%表示,行χ2检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组24 h 发生2 s 以上长R-R 间期和逸搏频率比较 症状组夜间、日间发生2 s 以上长R-R 间期和逸搏频率例数多于无症状组(P<0.05)。见表1。

表1 两组24 h 发生2 s 以上长R-R 间期和逸搏频率比较[例(%)]

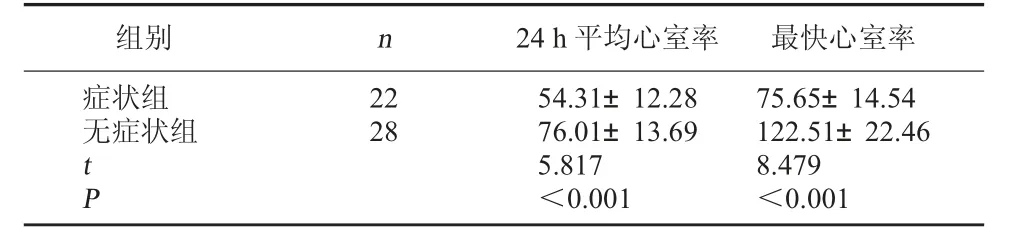

2.2 两组最快心室率及24 h 平均心室率比较 症状组24 h 平均心室率、最快心室率低于无症状组(P<0.05)。见表 2。

表2 两组最快心室率及24 h 平均心室率比较(次/min,±s)

表2 两组最快心室率及24 h 平均心室率比较(次/min,±s)

组别 n 24 h 平均心室率 最快心室率症状组无症状组22 28 t P 54.31±12.28 76.01±13.69 5.817<0.001 75.65±14.54 122.51±22.46 8.479<0.001

3 讨论

房室传导阻滞是房颤常见并发症,分为Ⅰ度、Ⅱ度、Ⅲ度,其中Ⅱ度房室传导阻滞仅有部分心室漏搏,发病特征隐匿,临床诊断难度较大[4]。ECG 是诊断房颤伴Ⅱ度房室传导阻滞有效手段,其诊断标准尚无明确规定,多参照以下四个方面:(1)R-R 期间超过1.5 s,且连续出现≥3 次;(2)平均心室率不足50 次 /min;(3)房颤时 f 波:QRS 波群≥10:1,连续出现3 次及以上;(4)房颤时伴有室性逸搏,房室交接区逸搏心律。但随着临床应用的不断增加,ECG诊断房颤伴Ⅱ度房室传导阻滞的不足逐渐显现,临床应用受限。因此,探索一种高效、安全检查方法尤为重要。

近年来,随者医疗技术不断发展与完善,DCG检查在心内科疾病诊断中应用的价值受到临床广泛关注。DCG 利用动态心电图仪连续24 h 或更长时间记录干预对象心电活动全过程,发现ECG 检查时难以发现的心肌缺血、心律失常,为临床诊治及疗效评估提供客观依据[5]。钱坤[6]分别将DCG、ECG 用于冠心病患者心律失常的诊断,结果发现DCG 在冠心病患者心律失常的诊断中更具优势。另有研究指出,房颤伴Ⅱ度房室传导阻滞发生后,因房室传导障碍,可出现长R-R 间隔,而房颤发生时,因房室传导阻滞生理不应期干扰、连续隐匿性传导,导致室上性激动延长,从而引起R-R 间隔[7]。两者临床意义及治疗方案截然不同,需严格区分。临床实践证实,房颤患者极易出现长间歇,若普通ECG 出现1~2 次长间歇,不能轻易诊断为合并Ⅱ度房室传导阻滞[8]。为弥补普通ECG 不足,本研究将DCG 检查应用于50例房颤伴Ⅱ度房室传导阻滞患者的诊断,结果显示症状组夜间、日间发生2 s 以上长R-R 间期和逸搏频率例数高于无症状组(P<0.05),分析原因可能与以下两方面有关:(1)与睡眠时隐匿性传导增加、迷走神经张力升高有关;(2)与神经系统心脏动态平衡自主的昼夜节律变化有关。症状组夜间、日间发生2 s 以上长R-R 间期、逸搏频率比较无显著差异,说明上述现象与神经系统心脏动态平衡自主昼夜节律变化无关,加上患者伴有头晕、晕厥等症状,说明症状组组患者病情变化除与生理因素有关外,还与病理性因素有关。资料显示,房颤患者若伴有病理性房室传导阻滞,其心室率相对缓慢,且持续时间久[9]。鉴于此,本研究统计两组患者24 h 平均心室率及最快心室率,结果显示,症状组24 h 平均心室率、最快心室率低于无症状组(P<0.05),也验证了上述结论,说明症状组患者房室阻滞存在病理性因素。结合本研究结果,总结ECG 诊断标准不足:(1)房颤时f 波、QRS 波群日间诊断意义较大,夜间受迷走神经影响,诊断价值有限,且可信度较低;(2)虽然房颤伴Ⅱ度房室传导阻滞患者心室率偏低,R-R 间隔时间较长,但并非所有R-R 间隔≥1.5 s 患者均伴有Ⅱ度房室传导阻滞,临床中还需结合患者生活日志进行综合评估,以准确评估患者症状,确定后续治疗方案。

综上所述,DCG 检查较ECG 更加便捷、细致,方便临床医师寻找有临床意义的长间歇,为房颤伴Ⅱ度房室传导阻滞诊治提供参考信息。