格雷玛斯叙事语法对《洛丽塔》的阐释

2020-03-15陈祝华丁成际

陈祝华,丁成际

(安徽大学,安徽 合肥 230601)

叙事学在中国研究进程中,研究者对叙述者、叙述视角、叙述声音研究较多,但对叙事层次、叙述进程以及将叙事话语和故事相结合研究甚少。本文尝试从A.J.格雷玛斯叙事语法探讨《洛丽塔》[1,2]。在结构主义文学批评实践中,“人们常将他的‘行动元模式’和‘符号学矩阵’结合起来,分析探讨叙事文本的‘共时结构’、人物关系、表层话语意义的生成过程。”[3]195具体到文本中,笔者尝试从角色模式、叙事程序、叙事模式及格雷玛斯的符号矩阵展示出作品的深刻意蕴和内在叙事结构。

一、《洛丽塔》中的角色模式

关于角色,结构主义者完全没有考虑其自身的心理和道德因素,而是认为它只是故事的一个因素。[4]101但是“所谓‘角色’,却一定与作品中的功能性事件有关,格雷玛斯根据叙事作品的不同功能关系,划分了六种角色,形成了一个结构性的模式,即主角和对象(Subject and Object);支使者和承受者(Sender and Receiver);助手与对手(Helper and Opponent)。”[4]102(见图1)

图1

故事情节中,追求者为了某种目的追求某种目标,即主角和对象(Subject and Object)的关系。如果角色X 追求角色Y,那么X 就是主角,Y 就是对象。[4]102因而,在文本中,主角是亨伯特,对象就是洛丽塔。亨伯特为了追求心中的小仙女,可谓千辛万苦。主角追求过程中,可能存在着引发他行为的动机和力量,这种动机和力量可能是人,也可能是某种抽象的东西,格雷玛斯称其为“支使者”(Sender),而获得对象的则是“承受者”(Receiver)。[4]103此叙事作品中,故事的支使者是洛丽塔,是她玲珑剔透的美打破亨伯特曾经冰冷的青春岁月里浪漫之冰山,成为他的“生命之光,欲念之火,成为他的罪恶和灵魂。”[2]1因此故事的承受者是亨伯特。主角追求对象,结果有两种可能:一种是得到,另一种是得不到。但是在情节发展过程中,主角可能遇到敌对势力的种种阻碍,也可能得到朋友的各种帮助,这样,助手和对头两个角色便出现了。[4]104-105在《洛丽塔》中,亨伯特因少年时与安娜贝尔青梅竹马、两小无猜,但后来安娜贝尔不幸死于伤寒,这致使亨伯特对这份感情耿耿于怀、独有情钟。故他的助手是一种“少女情节”;对手是黑兹夫人、奎尔蒂和时间。自从结识洛丽塔,黑兹夫人的存在使亨伯特不能随心所欲接近洛丽塔。黑兹夫人去世后,剧作家奎尔蒂想方设法勾引洛丽塔,亨伯特不得不时刻处于紧张的防备之中,无法完全安心占有她。然而随着时间的流逝,亨伯特钟爱的9-14 岁的“小仙女”会一天天变老,失去往日容颜,故时间是亨伯特最强大的敌人。综上所述,这6 种角色的基本关系如下:支使者洛丽塔以玲珑剔透的美引发主角亨伯特沉睡的爱,同时,他也是获得对象的承受者,主角亨伯特的行动在助手“小仙女情节”帮助下指向一定的对象(洛丽塔),在这个过程中遭受到对手黑兹夫人、奎尔蒂和时间等的阻挠,他短暂地如愿以偿(亨伯特驾车带着洛丽塔在全国各地漫游了两年),但由于各种诱惑和自我觉醒,洛丽塔最终离开了他。

二、《洛丽塔》中的叙事程序

《洛丽塔》以亨伯特对洛丽塔的痴迷为主线,具体有下列5 个叙事程序(此处NP 为叙事程序;F 为叙事功能;S 为主角;n 为相斥;u 为相容;O为对象)。

叙事程序1(NP1)

该程序以亨伯特少年时浪漫而痛苦的经历作为开始。曾经他和安娜贝尔青梅竹马,忘不了在松软的海滩上和枝繁叶茂的别墅花园里嬉戏的场景。然而浪漫之都却因安娜贝尔死于伤寒而成为刻骨铭心的精神眷念。在该叙事程序中,叙述要素包括主角和对象的相爱,导致主角在后来只痴迷于9-14 岁的“小仙女”。该叙事程序可以概括为NP1 F(SnO)。

叙事程序2(NP2)

后来,亨伯特在伦敦和巴黎求学,大学时曾向往过精神病学,但最终喜爱闲适的英国文学。大学毕业教过书,写作过,虽然后来他短暂地和一位姿色平庸的女人结过婚,但对安娜贝尔这样的文学符号的眷念从来没有放弃过,那是他的秘密,他的信仰!

到了美国继承遗产后,亨伯特以写作和学术研究为职业,尽管足够的遗产使一表人才的他不为生活所困而随心所欲生活,但因精神分裂问题不得不住进了疗养院。出院后他来到拉姆斯戴尔小镇租房,房东黑兹夫人正带着一个十二岁的女儿过着寡居生活。亨伯特一眼就发现了她的女儿洛丽塔就是他心中的“小仙女”,那座处于他心中半休眠状态的活火山爆发了,点燃了他的生命之光、欲念之火。这个叙事程序以主角偶然遇见到他梦寐以求的“小仙女”(对象),所以我们暂且认为该程序的功能为NP2 F(SuO),但本质是F(SnO),毕竟洛丽塔不是安娜贝尔。

叙事程序3(NP3)

亨伯特为此决定居住在这乏味的小镇,寻找一切机会观赏、接近这个“小仙女”,为了能施之亲昵和爱抚而不会被非议,他隐藏起真实的自己和黑兹夫人结了婚。但是不久,黑兹夫人不经意间偷看了他的日记而发现了他的阴谋,大为震怒,打算把他的邪恶告诉他人,然后带着孩子避开这个恶魔,可是在冲动激愤之下不幸撞车身亡。这时,无依无靠的洛丽塔不得不依靠继父亨伯特,亨伯特不得不以继父的身份抚养洛丽塔,随后把她带出寄宿学校,对她照顾有加,然而这个妙龄少女极具孩子气地诱惑了亨伯特,以游戏态度得到了“父爱”。该程序的叙事功能为NP3 F(SuO)。黑兹夫人死亡让主角和对象走到了一起,满足了各自的心理需求。

叙事程序4(NP4)

从此以后,亨伯特带着洛丽塔在全国漫游。为了守住这个小仙女,他费尽心思避开警察;为了能长久占有洛丽塔,他限制她与同龄人尤其是男性的交往;还把她送进了比尔兹利私立女子学校。然而就在他短暂地享受了“小仙女”的乐趣后,剧作家奎尔蒂不失时机地勾引洛丽塔,于是他编了一个借口,开始新的漂泊生活。而随着洛丽塔慢慢长大,对“乱伦”意识的慢慢觉醒,继父能守护她成长的梦想也随之破灭,对亨伯特违背伦理的行为也越来越不满,终于有一天趁他生病之际逃离了他。至此,亨伯特的眷念又化为泡影。该程序的叙事功能为NP4 F(SnO)。

叙事程序5(NP5)

此后,亨伯特四处寻找追踪洛丽塔,同时不失时机地报复剧作家奎尔蒂,就在他茫然不知所措时,突然收到洛丽塔的来信,信中得知洛丽塔即将临产,需要经济援助,亨伯特见到昔日“小仙女”喜出望外,然而已长大成人的洛丽塔不再有往日的蜜蜂翅膀般柔滑的肌肤、薄软的胳膊、褐色短发,他做了最后的努力,坚持要洛丽塔跟他一起走,但是被洛丽塔拒绝了。此后失望、疯狂的亨伯特报复剧作家奎尔蒂,直到最后枪杀了他,最后因精神分裂加重而在审判之前死于狱中。洛丽塔最后也死于难产。故事主人公双双以悲剧告终。该程序的叙事功能为:NP5 F(SnO)。

三、《洛丽塔》中的叙事模式

格雷玛斯把叙事模式归类为三种形态:(1)契约型组合:故事情节涉及契约的成立与撕毁;(2)完成型组合:通过上下求索、经历艰难险阻,成功达到目的;(3)离合型组合:指悲欢离合、邂逅扬镳、聚散不定等。这里,《洛丽塔》属于契约型组合叙事模式。

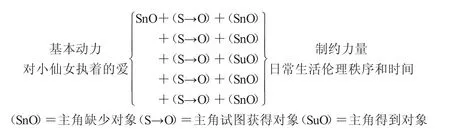

从上一节的叙事程序可以看出,主角对对象的期盼和呼唤是推动故事发展的基本动力。只有主角着魔似的违背日常生活伦理,分裂着自己的行为意识的时候,小说的张力在升华。整个叙事过程中,主角经历了一系列的斗争,整个思想行为为:1=主角的欲望;2=挑战日常生活伦理秩序(包含了一种留住时间、重返时间的意识);3=主角希望在道德世界的罅隙之中,实施自己的情欲计划(包含了通过洛丽塔这一载体回到过去),按照日常伦理秩序,主角很难成功;4=追求“小仙女”的努力,得于她母亲的死亡而成功;5=主角想长久占有“小仙女”,但由于奎尔蒂的引诱而失败告终。

主角与日常生活伦理秩序和时间(制约力量)的逆道而行,最后以失败收场,整个叙事过程可以归纳为图2 和图3 的基本结构:

图2

图3

综上所述,亨伯特对洛丽塔的追求经历了下列基本结构:(SnO),(S→O),(SuO),最后以失败告终,似乎在告诉我们:日常生活伦理道德和时间的不可逆转性是种自然规律,人不能违背。亨伯特愚蠢地挑战日常生活伦理秩序和时间,深陷在一系列愚蠢的欲望追逐之中。为了生命之光和欲念之火,他违背自己真实意愿与黑兹夫人结婚,希望在伦理秩序的缝隙之中,实现对“小仙女”的追求。在黑兹夫人由于偷看日记而发现其阴谋后,大为震怒和冲动导致撞车身亡后,亨伯特带着洛丽塔像罪犯一样,遮遮掩掩暂居在美国汽车旅馆,想通过洛丽塔这个载体回到过去,然而洛丽塔只是安娜贝尔的一个意象、一个幻影,他并没有意识到时间不可重返、不可挽留,仍然执迷于“妄念”而“神经错乱”。亨伯特意图通过洛丽塔这个载体重返过去的时候,洛丽塔为了“父爱”,与中年男子亨伯特乱伦,为了明星梦,她抛弃亨伯特而去追随下三流剧作家奎尔蒂,使她不断脱离时间现场,进入不可知的未来,直到3 年之后,亨伯特见到洛丽塔,但“一脸饱经蹂躏的神色,成年人的狭长的手上青筋暴突,雪白的胳膊上满是鸡皮疙瘩,耳朵又浅又薄,胳肢窝里乱蓬蓬的”[2]443。这是一场欲望的破产,一场不可避免的悲剧。

四、《洛丽塔》的符号矩阵

格雷玛斯在他的作品如《结构语义学》[5]《论意义》(1970)中多次提到二元对立模式,它是我们认知思维的常用模式,也是建构形式化文本的一种空间形式。二元对立的存在,为我们认知语义的深层模式打下基础,也是产生意义的最基本的结构。国内有学者认为:“格雷玛斯提出了解释文学作品的矩阵模式,即设立一项为X,对立项为反X,还有与X 矛盾但不一定对立的非X,及反X 的矛盾项即非反X”[6]P49,即X 与反X、非反X 与非X 之间属于对抗关系,X 与非反X、反X与非X 之间是互补关系,X 与非X、反X 与非反X 之间是矛盾交叉关系。

《洛丽塔》作品中的基本构成要素有:亨伯特、洛丽塔、奎尔蒂、现实。亨伯特是故事中最主要的人物,即符号矩阵中的X;奎尔蒂是他的对立面,即反X;洛丽塔是他梦寐以求的9-14 岁“小仙女”的载体,也是他曾逝去的安娜贝尔的化身,设为非反X;现实包括时间、黑兹夫人、警察等无情地摧毁了亨伯特的幻想,所以设为非X。相互关系如图4。

图4

亨伯特与洛丽塔之间是一种蕴含关系。亨伯特对性感少女洛丽塔的欲望追逐,源于早年和安娜贝尔的初恋那段岁月,这已成为他永恒的记忆,也成为他青春岁月里任何浪漫韵事的永恒障碍,他一直寻找安娜贝尔的影子,也就是9-14 岁的少女,直至洛丽塔的出现,让他重见生命之光、欲望之火,于是他违背家庭伦理道德,跨越时空,苦苦追寻和迷恋,然而洛丽塔并不是安娜贝尔,直至最后精神分裂,死于狱中。洛丽塔是一名性感的“小仙女”,早年父亲去世,与母亲生活在一起,亨伯特的出现,让她找到父亲的影子,对他充满依恋。母亲突然离世,把她推到情人的处境,导致后来与亨伯特发生的一切。

亨伯特与奎尔蒂之间是直接对立的关系,在黑兹夫人家时他就已经出现,一直比较神秘,他的活动此起彼伏,直到最后他拐走洛丽塔,亨伯特为此一路寻找追踪,最后枪杀了奎尔蒂,自己死于狱中。

现实包括黑兹夫人、警察和时间,是非梦幻,成为亨伯特追寻和迷恋的障碍。黑兹夫人为了阻止洛丽塔对“父亲”的依恋,多次寻找时机打发女儿去别处。黑兹夫人去世后,亨伯特为了躲避警察,不断更换学校和住处。由于亨伯特的癖好是9-14 岁少女,而时间无情地飞逝,亨伯特无法完全留住这个少女,故亨伯特的癖好,在现实面前,最终以失败告终。

图5

从图5 可以看出,亨伯特和洛丽塔是蕴含关系,一个是梦幻——对9-14 岁少女的癖好,另一个是非反梦幻,天真地认为以孩子独有的方式得到父爱,继父亨伯特会守护她健康快乐成长,殊不知这种父爱一步步让她远离日常伦理,两者都属于A 世界,是相统一的。反梦幻奎尔蒂与非梦幻现实是一脉相承的,是梦幻的对立面,属于B 世界,让亨伯特的欲望一步步走向悲剧,洛丽塔随着时间流逝慢慢长大,意识慢慢清醒,最终逃离亨伯特,但还是逃脱不掉无情现实的魔爪,她最终也是以悲剧收场。这符号矩阵体现的各种关系引人深思,给读者留下更多的释义空间,探索更深层的故事内涵,告诉读者这不是一场得到和失去的简单违反日常伦理的悲剧,而是一场欲望的悲剧。这些语义素之间的对立、矛盾、互补及相对关系随着情节的发展而产生的层叠起伏的变化过程使小说产生了巨大的张力和审美内涵。

《洛丽塔》是一部承载着作家独特审美意象的文本符号的作品,它是一个张力场。作者曾言,我们必须赋予人物灵魂以美感[7],然而在《洛丽塔》中,这种“美感”充满罪恶和批判。洛丽塔是亨伯特生命中的一个幻影、一个意象,是某种符号的载体。亨伯特与之相遇,并未孕育出爱情童话,而是一步一步走向人生悲剧,同时折射出对人生存困境的思考以及探寻人生悲剧的根源。