基于CiteSpace 的硬科技研究知识图谱分析

2020-02-22舒湘沅李静怡袁大念

舒湘沅,李静怡,袁大念

(西北工业大学 管理学院,陕西 西安 710072)

一、引言

硬科技作为比高科技更加核心和精尖的原创技术,逐渐被社会各界关注。硬科技目前并无一个严格的学术定义,但它体现了人们在推进经济发展中对核心科技创新的追求[1]。随着社会各界对硬科技的持续关注和众多科技工作者对硬科技的深入研究,硬科技的概念也更为清晰:区别于由互联网模式创新构成的虚拟世界,属于由科技创新构成的物理世界[2]。硬科技是需要长期研发投入、持续积累才能形成的原创技术,故其具有极高技术门槛和技术壁垒,难以被复制和模仿,是对人类经济社会产生深远而广泛影响的革命性技术。硬科技是对一类高精尖原创技术的统称,包含人工智能、航空航天、生物技术、光电芯片、信息技术、新材料、新能源、智能制造等人类发展与进步的关键性科技领域。因此未来30 年,硬科技是中国最有可能在全世界“并跑”和“领跑”的领域。

近年来,随着我国科技与创新工作的不断深入推进,学界对于硬科技的研究也在逐步深化,出现了一个研究的热潮。经过检索发现,硬科技的相关研究兴起于2010 年前后,现阶段学界仍然缺乏对于硬科技研究进展的分析,特别是鲜有运用知识图谱软件方法对硬科技的回顾性研究。因此,本文以中国知网引文索引(CNKI)中文数据库为样本数据来源,通过信息可视化软件CiteSpace,对其研究的核心作者、机构、发文期刊等进行可视化分析,揭示其2010—2019 年之间研究的基本特征、热点主题及演化趋势等,以期为相关研究提供切实、有价值的参考。

二、研究方法和数据来源

(一)研究方法

本文主要采用引文空间分析软件CiteSpace V进行硬科技研究的相关分析。CiteSpace 是由德雷赛尔大学陈超美教授开发的,用于进行科学计量研究的一种可视化分析软件[3]。该软件的最大优势是能够对海量的文献数据进行统计、分类并建立各词句之间的逻辑关系。目前该软件已经逐渐应用于各个研究领域,以便学者能够更加明晰所在研究领域的发展情况。

(二)数据来源

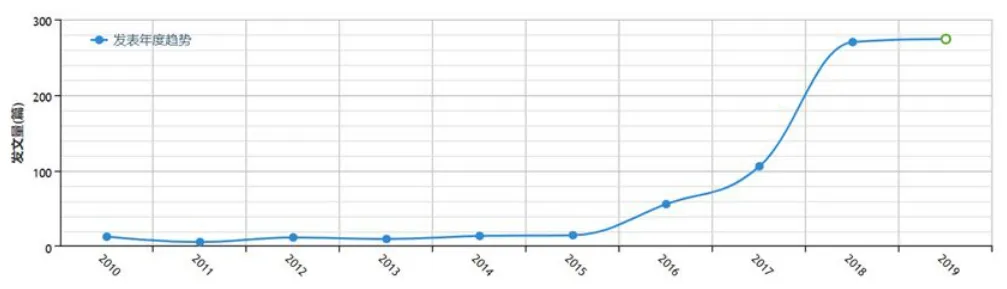

以CNKI 中文数据库为信息源,检索词=主题或全文中包含“硬科技”的字段进行检索。时间跨度为2010—2019 年(自第一次提出硬科技至今),文献信息包括标题、作者和机构以及参考文献等内容。对数据源进行清理,删除访谈、杂文和传记等不符合的文献后,保留761 篇文献。文献按年度的分布情况如图1 所示。从图1 中可以看出,自2010 年硬科技的历年发文量总体上呈现增长趋势,2015 年起上涨趋势加快,尤其是2017 年相关发文量大幅上升,态势良好,这与第一届全球硬科技创新大会的成功举办息息相关。

图1 硬科技研究文献的年度分布图

三、硬科技研究文献特征分析

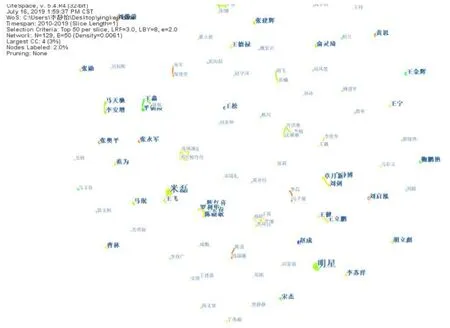

(一)作者分析

对发文作者的知识图谱分析,得到硬科技研究领域作者共现网络(见图2),以清晰呈现硬科技研究的主要研究者。由该网络可以得出在硬科技领域发文量最多的是米磊(7 篇)和明星(7 篇)。2010 年米磊博士率先提出了硬科技的概念,并成为其重要推动者。米磊及其团队一直致力于通过科技产业化拉动地方经济增长打造西安成为“硬科技之都”。2016 年,米磊发表了《抓住硬科技机遇,中国就能重返世界之巅》一文,对在“科技创新推动人类历史进程”思想指引下,提出硬科技是难以被山寨和模仿具备核心技术的高科技,硬科技需要长期研发投入才能产生成果[4]。同时,米磊还就硬科技如何推进中国经济可持续发展进行探讨,其在2018 年发表了《硬科技挣的是慢钱,但走得更长远》,指出“中国拥有硬科技技术,但缺乏对硬科技的关注度”的不足,对于中国未来如何进行科技创新进行了全新的阐释,具有重要的指导意义[5]。同时,明星(7 篇)、王德禄(4 篇)、王飞(4 篇)、张永军(4 篇)等学者也都对西安的硬科技相关政策有深入的见解,是硬科技研究的核心力量。通过统计发现,发文量并列第一的明星是近两年来硬科技领域涌现出的高频作者。明星在2017—2019 年间连续发表了6 篇硬科技相关研究的论文,其中《中关村硬科技企业重塑产业生态格局》对中关村硬科技企业的成果进行了介绍,具有借鉴意义[9]。王德禄发表的《硬科技创业是高新区三次创业的核心》对硬科技研究与“双创”的关系进行了深入的剖析,丰富了硬科技研究的内容[6]。其余作者均为2~3 篇,如顾彦阐述了硬科技对国家发展的作用等[7]。虽然目前各学者发文篇数的数量较少,但这是一个良好的开端,为硬科技研究提供了参考。

图2 硬科技研究领域作者共现网络

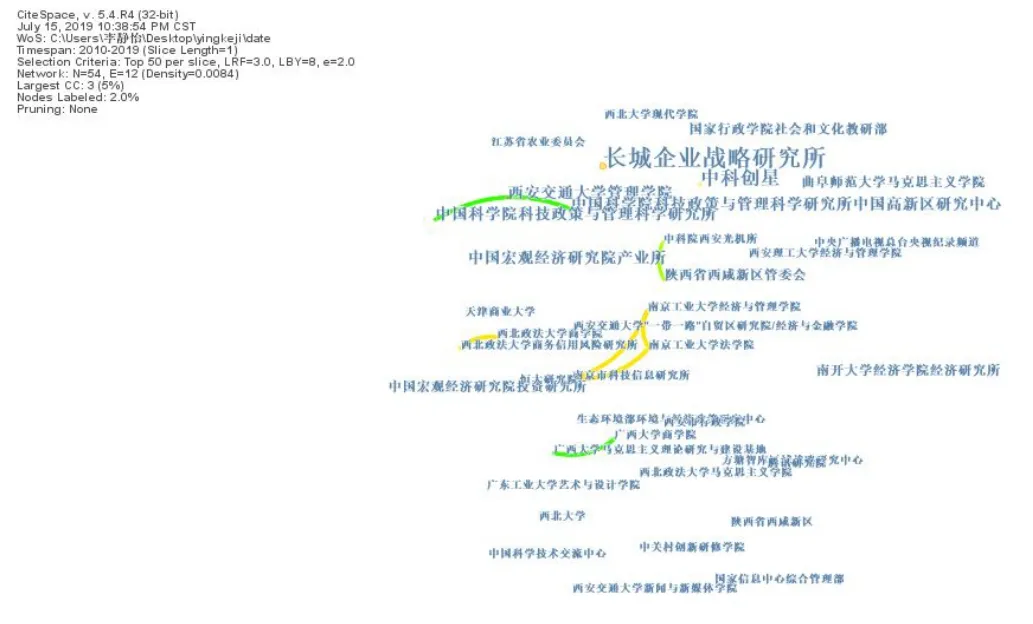

(二)机构分布

为更清晰地揭示出硬科技研究的发展状况,本文对硬科技研究成果的机构分布与特征做出了分析。图3 显示了硬科技研究机构分布以及其分布特征,我国从事硬科技研究的科研人员主要分布在如图3 所示的研究机构,主要由高校和研究所构成。其中长城企业战略研究所(11 篇)在长期的知识管理理论研究与实践中形成了成熟的知识管理方法论体系,具备研究硬科技的优势条件。中科创星(6篇)作为硬科技创业孵化平台是硬科技理念的缔造者,致力于创建全球第一的硬科技创业生态,引进全球硬科技领域高端创业领军人才和颠覆性技术,为科技创业者孵化及融资提供解决方案。其余机构例如中国科学院科技政策与管理科学研究所、中国宏观经济研究院产业所、西安交通大学管理学院等发文量均在4 篇及以下,排名相近。总体来看,硬科技研究处于分散并存的状态。

图3 硬科技研究机构共现网络

(三)发文期刊分析

通过分析发文期刊来源,可以找到在硬科技研究方面发文较多的期刊。图4 显示了发文排名前十的期刊。在硬科技研究方面,发文最多的是《西部大开发》(18 篇)。《西部大开发》是国内较早关注陕西发展硬科技的专业性期刊,其在2018 年刊登的《陕西经济高质量发展需注入硬科技力量》一文,对硬科技正成为经济发展相对滞后的陕西发展的新动能擎进行了分析[8]。特别是2018 年以来,《西部大开发》累计发表硬科技领域论文10 余篇,对硬科技如何带动陕西的区域发展等诸多问题进行了深入分析和探讨。其次,《中关村》(15 篇)仅次于《西部大开发》,在发文量方面排名第二。《中关村》在硬科技研究方面有着鲜明的特色,其在2017 年第10 期中关村视线栏目中刊登了《中关村硬科技企业重塑产业生态格局》,阐述了中关村的前沿技术创新成果领跑全球前沿科技的格局,为西安打造“硬科技之都”提供了借鉴[9];于2019 年第6 期刊登了《硬科技创业是高新区三次创业的核心》,对中关村和西安高新区硬科技创业的时代背景和意义进行了深入的探讨[6]。该期刊在对中关村的科技创新及其与经济、文化创新等关系进行分析的基础上,结合国家的创新创业政策进行分析,对西安发展硬科技及相关的科技、产业政策等具有极强的借鉴价值。

四、硬科技的研究热点与趋势

(一)研究热点

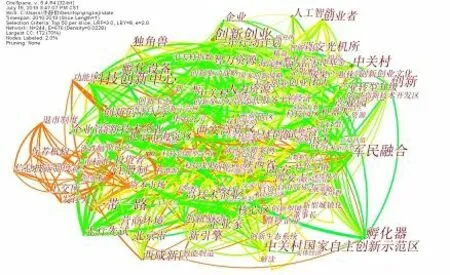

文献中的关键词体现了学术界高度关注的焦点所在。本文运用CiteSpace V 得到关键词共现网络(见图5),以分析硬科技研究的热点主题。图5 所示共有244 个关键词节点和676 条关键词间连线,图中关键词字体较大则表明它们在硬科技研究共现网络中的影响力较大。

图5 硬科技研究关键词共现网络

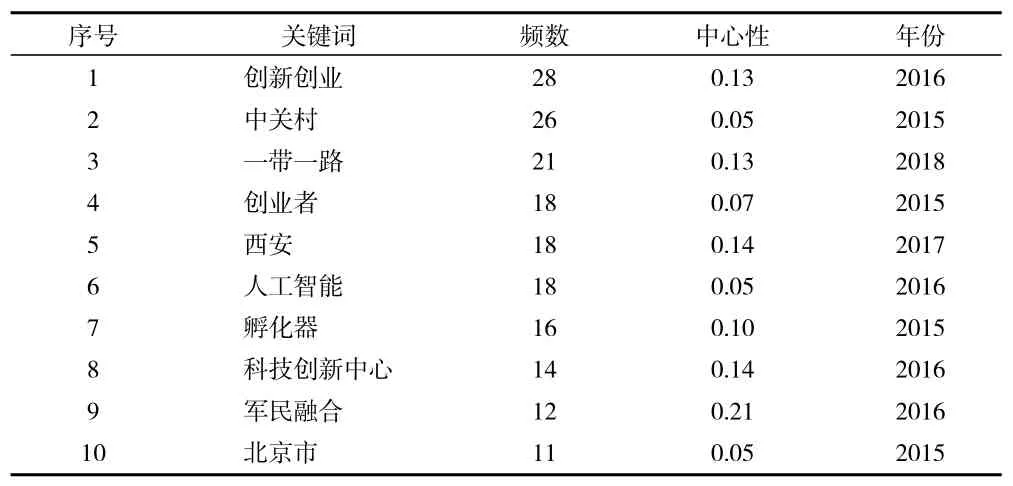

在关键词共现网络的基础上,对硬科技研究文献的关键词进行词频统计(见表1)。结果发现“创新创业”(28 次)、“中关村”(26 次)、“一带一路”(21次)等关键词出现的频率依序排位较高,其次为“创业者”(18 次)、“西安”(18 次)、“人工智能”(18次)、“孵化器”(16 次)、“科技创新中心”(14 次)、“军民融合”(12 次)、“北京市”(11 次)等等。

表1 2010—2019 年硬科技研究高频次、高中心性关键词(引用频次高于10 且中心性大于0.05)

(二)研究演化趋势

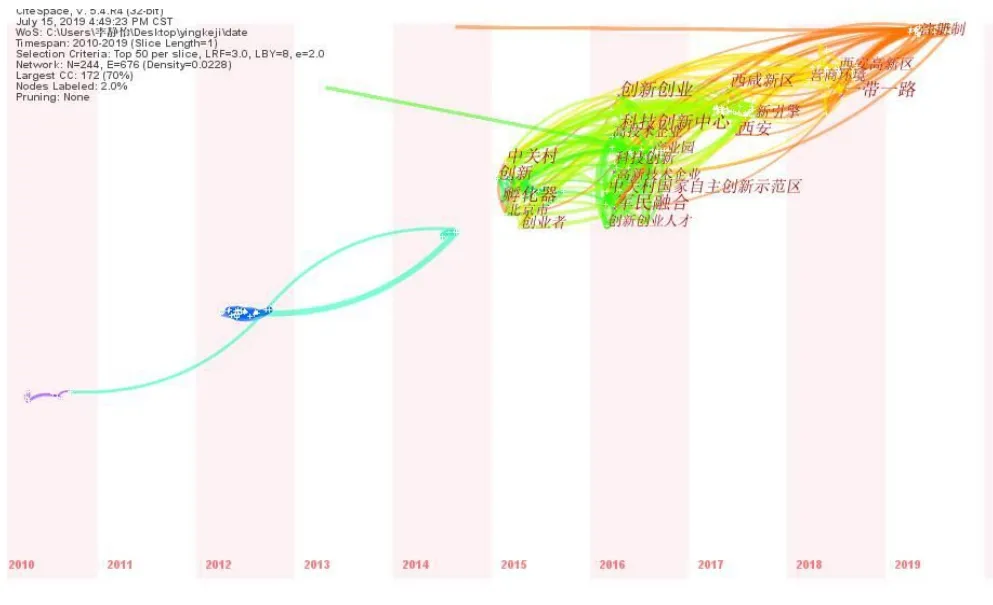

在图5 的基础上,进行关键词共现网络的时区视图分析,可以了解不同年份硬科技研究的侧重点(见图6)。

根据图6,2010—2019 年之间,硬科技研究可以分为三个演化阶段:

第一阶段:2010—2014 年,孕育期。在这一时期内,相关的科技工作者提出了硬科技的概念,但与此相关的研究发文量较少,主要是硬科技概念的提出者及其相关机构围绕硬科技进行阐述讨论。

第二阶段:2015—2016 年,成长期。硬科技研究开始增加并且关键点在“北京市”“中关村”等主题上,这是北京市作为典型的创新型城市拥有深厚的科技基础所决定的。从2016 年5 月28 日,在中关村国家自主创新示范区展示中心,来自北京、西安等地的科学家、企业家宣布成立硬科技创新联盟,吹响硬科技创新的号角。胡兰指出驭势科技落户的地方,正是“中关村智造大街”,而该街区则聚焦定位在智能制造,即以智能硬件为载体,发展人工智能、脑科学、纳米技术、光纤通信等硬科技[10]。2016年在北京中关村举行的全国大众创业万众创新活动周,使“双创”向纵深发展,硬科技支撑成为“双创”主流,涌现了一大批新技术、新产品、新模式、新业态,让人耳目一新,展示了全国科技创新中心建设最新成果。

图6 硬科技研究关键词共现网络时区视图

第三阶段:2017 年至今,爆发期。2017 年全球硬科技创新大会在西安成功举办,在国内提出了“硬科技八路军”的概念。2018 全球硬科技创新暨“一带一路”创新合作大会在西安召开,大会上发布了《2018 中国硬科技产业发展白皮书》、宣读了《“一带一路”硬科技创新合作西安宣言》。这样的时代背景使得2017 年以后硬科技的相关研究转移到了“西安市”“一带一路”等关键点上。近两年,西安市在硬科技领域做了大量工作,全力建设“硬科技之都”,探索西部特色的“硬科技创新创业”模式。比如,曹桢指出陕西省提出在西咸新区打造第一个硬科技小镇,硬科技在全国范围内进入了陕西和西安的地方政府工作报告[11]。关于硬科技的未来发展,胡勖和孙斐认为应在新常态背景和“一带一路”政策下,把握硬科技的创新转折点,把硬科技与西安内向型经济相结合,紧抓科研,大力支持“一带一路”建设,加强创新意识和知识产权制度建设,用硬科技整体助力西安经济发展[12]。杨忠泰等认为应以制定硬科技产业发展规划为引导,科学确定硬科技产业的发展重点;以提高硬科技产业自主创新能力为重点,正确选择硬科技产业自主创新的技术路线图;以体制机制创新为保障,提高硬科技成果的本地转化率;以科技园区和西咸新区为依托,加快建设硬科技小镇和硬科技产业集群[13]。

不仅如此,2017 年以后对硬科技的研究除了地域上的改变外,“创业者”“孵化器”也演化成了“科技创新中心”“营商环境”等关键词,这表明对硬科技的研究正在日趋完善。

五、结论

本文通过对近10 年硬科技研究的知识图谱分析,可以清晰地发现硬科技研究呈现出整体上升趋势,相关研究在2017 年全球硬科技创新大会后出现高峰。经过几年的发展,涌现出一些核心研究人员和核心研究机构,但由于硬科技研究知识体系完整性欠缺,加之硬科技涉及的领域较为宽泛,研究人员和机构的研究角度存在差异,所以大部分仍处于相对独立的研究状态。而通过对硬科技研究文献关键词共现网络及其时区视图的分析,可以发现硬科技研究可分为孕育期、成长期、爆发期等3 个阶段,2017 年以后硬科技研究热点主题从“北京市”“中关村”转移到了“西安市”“一带一路”等主题上。不仅如此,除了地域上的改变外,“创业者”“孵化器”等主题也演化成了“科技创新中心”“营商环境”等热点主题,这表明对硬科技的研究正在日趋完善,创新创业、科技成果转化、科技企业孵化、科技服务、营商环境等内容正在不断丰富硬科技的内涵,拓展硬科技的覆盖面。

基于此,本文对未来硬科技研究的发展提出几点建议:首先,进一步加强对硬科技在创新创业、科技成果转化、科技企业孵化、科技服务、营商环境等主题的探讨,多层面深化硬科技研究,完善硬科技研究的理论基础,推动硬科技研究的发展;其次,加强研究人员之间、研究机构之间的合作,形成有深度、品牌化的核心研究人员群和核心机构,为硬科技研究提供有力的理论支撑;最后,硬科技作为中国原创的科技领域重要内容,需要汲取国外相关研究的营养,发展出中国特色的硬科技理论,加强围绕硬科技的国际交流与合作,以期形成国际共识,持续扩大其影响力和中国的话语权。