新时代下黑龙江省人口红利对经济增长影响测算与对策研究

2019-12-24曲阳阳

曲阳阳

[摘 要] 人口红利对经济增长的作用是一个动态的变化过程,人口红利有可能是正也有可能是负,正的人口红利表现为人口红利对经济增长的促进作用,负的人口红利表现为对经济增长的阻碍作用,即人口负债。在新时代下,黑龙江省人口数量、结构呈现新变化,其对全省经济增长的作用也发生了新变化。通过测算黑龙江省人口红利对经济增长的贡献率,分析人口红利变化影响经济增长的作用趋势,以新时代为背景,提出推迟人口负债和激发“第二次人口红利”的对策建议。

[关键词] 新时代;人口红利;人口负债

[中图分类号] F650[文献标识码] A[文章编号] 1009-6043(2019)12-0011-03

一、引言

根据人口经济学,不同年龄的人群具有不同的经济行为,处于不同的年龄结构阶段,人口对经济增长具有不同的影响。在劳动年龄人口比重高的情况下,人口生产性强,社会储蓄率也高,则有利于经济增长,反之,则不利于经济增长。人口红利不仅仅是人口结构转变过程中所带来的劳动力数量、比例的增加以及人均收入的增加(第一人口红利),而更重要的是由“第一人口红利”所引致的社会消费、储蓄、投资等“第二次人口红利”。进入新时代黑龙江省人口变化和经济变化都出现了新趋势,人口外流形成的人口负效应与“二孩”政策形成的人口正效应相互作用,最终的人口红利还是处于逐渐减少的态势,受能源行业减产和去产能的影响,经济发展进入瓶颈,人口红利对经济的促进作用趋于弱化。如何再次激发人口对黑龙江省经济增长的正向作用,延迟人口负债的来临成为了当前急需研究的问题。

二、黑龙江省人口红利与经济增长的描述分析

(一)黑龙江省人口现状

截至2017年,黑龙江省人口总数为3788.7万人,其中男性为1910.7万人,女性为1878万人;市镇人口数为2250.5万人,乡村人口数为1538.2万人;出生率较上一年上升0.1个千分点,死亡率较上年上升0.02个千分点,人口增长率为-0.41‰。

从年龄结构来看,0-14岁人口为406.9万人,与1985年相比下降61.4%,少儿抚养比为13.9%,与1985年下降34.6个百分点,0-14岁人口的下降直接导致未來劳动人口数量下降,65岁以上人口为455.8万人,65岁以上人口占总人口的12%,已经超过人口老龄化标准5个百分点,标志着全省已处于老龄化社会,老年抚养比为15.6%,与1985年相比增长9.7个百分点,并且老年抚养比未来预期还会持续增长,少儿抚养比的下降与老年抚养比的增长相互作用,导致未来我省劳动力将逐步减少;从产业结构看,2017年,在第一产业就业的人数为747.9万人,占总就业人数的37.2%,第二产业就业人数为349.9万人,占总就业人数的17.4%,第三产业就业人数为913.3万人,占总就业人数的45.4%,与同时期的地区生产总值构成相比,2017年的产业结构偏离度为0.72(徐仙英、张雪玲,2016),说明产业结构与就业结构处于不协调的状态;从城乡结构看,2017年,在农村就业的人数为945.5万人,占总就业人数的47%,在城镇就业人数为1065.6万人,其中,个体就业人数占25.7%,国有单位就业人数占23.8%。受国有企业改革效应的影响,个体就业人数超过国有单位就业人数成为黑龙江省吸纳就业的重要群体。

(二)经济增长速度与人口抚养比的变化趋势分析

如图1所示,黑龙江省人口抚养比与GDP增长速度变化大体分为两个阶段。第一个阶段为1985年至2010年,人口抚养比处于快速下降阶段,GDP增长速度处于上升阶段。人口抚养比由1985年的54.3%,下降到2010年的25.4%,下降了28.9个百分点,与此相伴的是GDP的增长速度持续上升,由1985年的6%上升到2010年的12.7%,增长6.7个百分点。第二个阶段为2010年至2017年,人口抚养比与GDP变化趋势均出现拐点。2010年人口抚养比降到最低,GDP增长速度上升到最高,此后人口抚养比开始上升,由25.4%上升至29.5%,GDP增长速度出现下降趋势,由12.7%下降至6.4%。从以上分析,可以看出人口抚养比与GDP增速的关联关系验证了人口红利对经济增长的重要作用。

图1 黑龙江省总抚养比与GDP增长速度对比图

三、黑龙江省人口红利对经济增长的贡献

(一)人口红利的测算

人口红利对经济增长的作用主要是通过年龄结构变化达到的,人口年龄的结构变化造成社会抚养比的变化,从而对经济增长产生影响。人口红利的本意是指人口的变化对经济增长的额外贡献,其贡献可划分为两部分:一是“正常增长”,即既无人口红利也无人口负债的增长,或者说在标准结构下的增长;二是“红利增长”,即由人口结构变化带来的经济增长。本文对黑龙江省人口红利的测算采用郭晗、任保平(2014)的测算模型,模型如下:

其中,divi为人口红利对经济增长的贡献率,rα为抚养比,rα为标准的抚养比。

以瑞典1985年的社会抚养比为标准人口结构,计算出黑龙江省人口红利对经济增长的贡献。选取1985年瑞典社会抚养比为标准值是因为:一是瑞典的生命统计质量很高,是世界上生命统计质量最高的国家;二是瑞典不存在明显的性别偏好,因此,人口出生率和死亡率是没有受到人为因素影响的;三是瑞典1985年人口预期寿命为76.67岁,2013年黑龙江省的人口预期寿命为76.59,预期寿命水平十分接近。测算结果见表1。

(二)人口红利与经济增长变化趋势分析

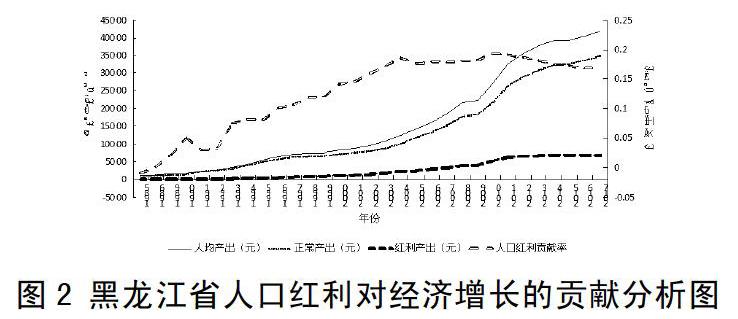

通过对黑龙江省人口红利贡献率的测算发现,其变化规律与人口红利的一般发展规律是吻合的(蔡昉,2010),即当没有人口转变和重大技术变革的前提下,当人口自然增长率处于高水平时,同时经济增长率处于相对较低的水平,人口进入人口负债期;随着生育率下降,前期高生育率出生的人口已经成长为劳动人口,经济增长率快速增长,人口进入人口红利期;当生育率进一步下降到更低的水平时,老年人口占比持续提高,社会进入老龄化,经济增长率也随之稳定到较低水平,人口又进入人口负债期。如图2所示,黑龙江省自1986年开始由人口负债期进入人口红利期,人口红利拐点出现在2010年,人口对经济的贡献率在2010年达到顶峰,此后持续下降。人口红利的降低和消失主要是由老年抚养比上升造成的,老年抚养比的上升意味着劳动力人口的逐步减少,需要供养的老年人口逐步增多,因此人口对经济增长的推动能力逐步减弱。目前,黑龙江省还没有彻底的进入人口负债期,因此需要在进入人口负债期之前,转变发展模式,研究激发人口的“第二次红利”。

图2 黑龙江省人口红利对经济增长的贡献分析图

四、黑龙江省人口红利与经济增长互动的政策建议

要充分利用“人口红利”对黑龙江省经济增长的重要推动作用,既要调节劳动力的结构和质量,又要转变经济的发展模式,从两个方向同时一起发力才能达到推迟人口负债和激发“第二次人口红利”的效果。

(一)调整劳动力结构,推迟人口负债

黑龙江省的产业和城乡的劳动力资源配置不合理,黑龙江省三产占比为18.7:25.5:55.8,就业人员的产业占比为37.2:17.4:45.4,产业结构和就业结构不协调。黑龙江省农业人口众多,2017年农村就业人口占全省就业总人口的47%,而农业对劳动力的吸收能力和给予劳动的报酬率要明显低于工业和服务业,并且未来新型农业经营主体的发展将会导致众多的“农业剩余劳动力”的出现,应充分引导劳动力从第一产业向第二产业和第三产业流动,通过提高农业生产的机械化程度和种植效率,释放农业劳动力,合理的引导人口流动,充分利用农村剩余劳动力。根据托达罗人口流动模型,农业劳动者选择向城市流动是基于迁入的预期成本与迁入的预期收益的比较,当迁入的预期成本小于迁入的预期收益时,农业劳动者会选择迁入城市,反之则留在农村。近几年,以农业剩余劳动力身份进城的劳动力在城市的预期收益并无提高,预期成本却连年上涨,因而抑制了农村剩余劳动力向城市流动的意愿。其中,农民进城的各种社会保障体系的不完善、子女受教育不公平等问题,均是阻碍城乡劳动力正常流动的重要原因。逐步完善农民进城的社会保障体系、享受均等的受教育机会等,从制度上消除农业剩余劳动力的转移障碍,给农村剩余劳动力一个公平的就业环境,从而通过优化就业结构,推迟因城镇和二三产业劳动力不足而带来的人口负债。

(二)提高人力资本红利,激发“第二次人口红利”

随着社会保障体系的完善,死亡率逐年下降,但是由于人们生育观的改变,出生率逐年下降,导致未来劳动力的数量减少,加之信息化时代的来临,劳动力数量对经济的贡献率必然会逐渐降低。因此,只有更急注重人力资本的积累才能激发人口对经济增长的持续贡献,并且由于高人力资本的劳动力的劳动报酬相对较高,使社会消费、投资、储蓄的需求不断上升,激发“第二次人口红利”。一是增加教育投入导向。2017年,黑龙江省教育支出占GDP的3.6%,占财政支出的12.3%,是全省第三大财政支出项,为适应新常态的变化,在使用资金上要更加注重资金的使用方向,应该增加技术院校的投入,提高劳动者的适用性技能,增加就业者的二次培训投入,提高技术性人才的比例;二是加强培训。黑龙江省一直受“招工难、就业难”就业结构矛盾的困扰,高层次、高技能人力资本相对短缺,2016年,高级工程师、高级技工、高级技师的市场求人倍率为2.27、2.02、1.95,而低技能、轻体力等白领岗位市场需求少,求职人员多,因此根据市场需求组织社会就业人员进行二次培训可以缓解就业结构矛盾;三是建立高端人才引进工程。提高在引进高端人才方面的鼓励力度,不仅是在安家费、科研启动基金上给予优厚待遇,在家属工作、孩子教育、住房、成果落地转化等方面制定一套完整多角度的高端人才引进方案,吸引高端人才来黑龙江省发展。

(三)优化产业结构,启动内生增长模式

人口红利期的劳动力比较充足,劳动力成本较低,是发展劳动密集型产业的好时期,但是容易出现产业发展路径依赖,造成中低端产业占比高、高新技术产业占比低的现象,从而失去产业的竞争优势,而且劳动密集型企业会随着劳动力成本的上升而发生大规模的产业转移,导致经济失去支撑出现大幅下滑。因此,应顺应发展趋势,通过产业结构的优化升级,淘汰低附加值、低技术含量、高污染的产业,保持经济增长的高效化和高级化。一是充分利用与广东省对口合作的机遇,引进培育高附加值、高技术含量的产业,重点发展创新型产业,重点扶持提升城市竞争力的产业;二是立足黑龙江省的优势产业,结合“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,发展先进制造业、生产性服务业和绿色有机农业。通过这些措施,实现启动内生增长模式,来减少经济增长对劳动力的依靠,使劳动力减少不再是经济增长的威胁。

[参考文献]

[1]蔡昉.人口转变、人口红利与刘易斯转折点[J].经济研究,2010(4):4-13.

[2]郭晗,任保全.人口红利变化与中国经济发展方式转变[J].当代经济,2014(3):5-13.

[3]徐仙英,张雪玲.中国产业结构优化升级评价指标体系构建及测度[J].生产力研究,2016(8):47-51.

[4]李建民.中国的人口新常态与经济新常态[J].人口研究,2015(1):3-13.

[5]蔡昉.城市化与农民工的贡献——后危机时期中国经济增长潜力的思考[J].中国人口科学,2010(1):2-10.

[6]孟令国.后人口红利与经济增长后发优势研究[J].经济学动态,2011(5):69-74.

[責任编辑:潘洪志]