基于解释结构模型的高职课堂教学影响因素分析及策略研究

2019-12-16王珞

王 珞

(重庆电子工程职业学院 财经管理学院,重庆 401331 )

一、引言

“人才培养、科学研究、服务社会、文化传承”是高等学校的四大职能,其中人才培养是高职院校的首要职能。对高职院校而言,课堂是人才培养的“主战场”,课堂教学的生命力直接关系着人才培养的质量。本文在调研的基础上,提炼出影响课堂教学的各种因素,对所得因素进行相关性分析和回归分析,找出因素之间的内部关系。本文基于分析结果,构建解释结构模型,探究各因素之间的层次性和条理性;最后,根据结构模型层次图提出相关对策建议。

二、构建高职院校课堂教学影响因素的解释结构模型

1.解释结构模型

解释结构模型(interpretive structural model, ISM)是美国J.N.Warfield教授在1973年为解决复杂的社会经济系统结构问题提出的一种分析方法。这种方法是将系统中各要素之间复杂凌乱的关系转化为多层结构模型,清楚地表示各组成部分或要素之间的相互关系,帮助分析各因素之间的联系,探究因素之间的层次性和条理性,提高对问题的认知和理解程度[1]。

解释结构模型的工作程序是:成立一个实施解释结构模型法的小组;设定所要研究的问题;分析在系统中影响目标问题的因素;考察、分析、讨论后整理出各因素之间的相关性;根据各要素之间的相关性建立邻接矩阵和可达矩阵;对可达矩阵进行逐级分解,再建立结构模型;根据结构模型建立解释结构模型[2]。

2.高职院校课堂教学的影响因素与数据采集

本文数据采集形式:一是问卷调查。通过问卷星软件在网络上发放问卷,重庆市有10所高职院校学生参与问卷调查,收回问卷327份,有效问卷327份,运用李克特量表对问卷进行整理,“1”代表影响很小,“2”代表影响较小,“3”代表影响一般,“4”代表影响较大,“5”代表影响很大。二是会议座谈。2018年6月17日,在重庆电子工程职业学院9510会议室举行了座谈会。重庆市10所高职院校的专业带头人、骨干教师、课程负责人,共计26名教师参与交流。三是依据相关文献资料。课题组查阅了相关纸质文献资料12篇、电子资料23篇。

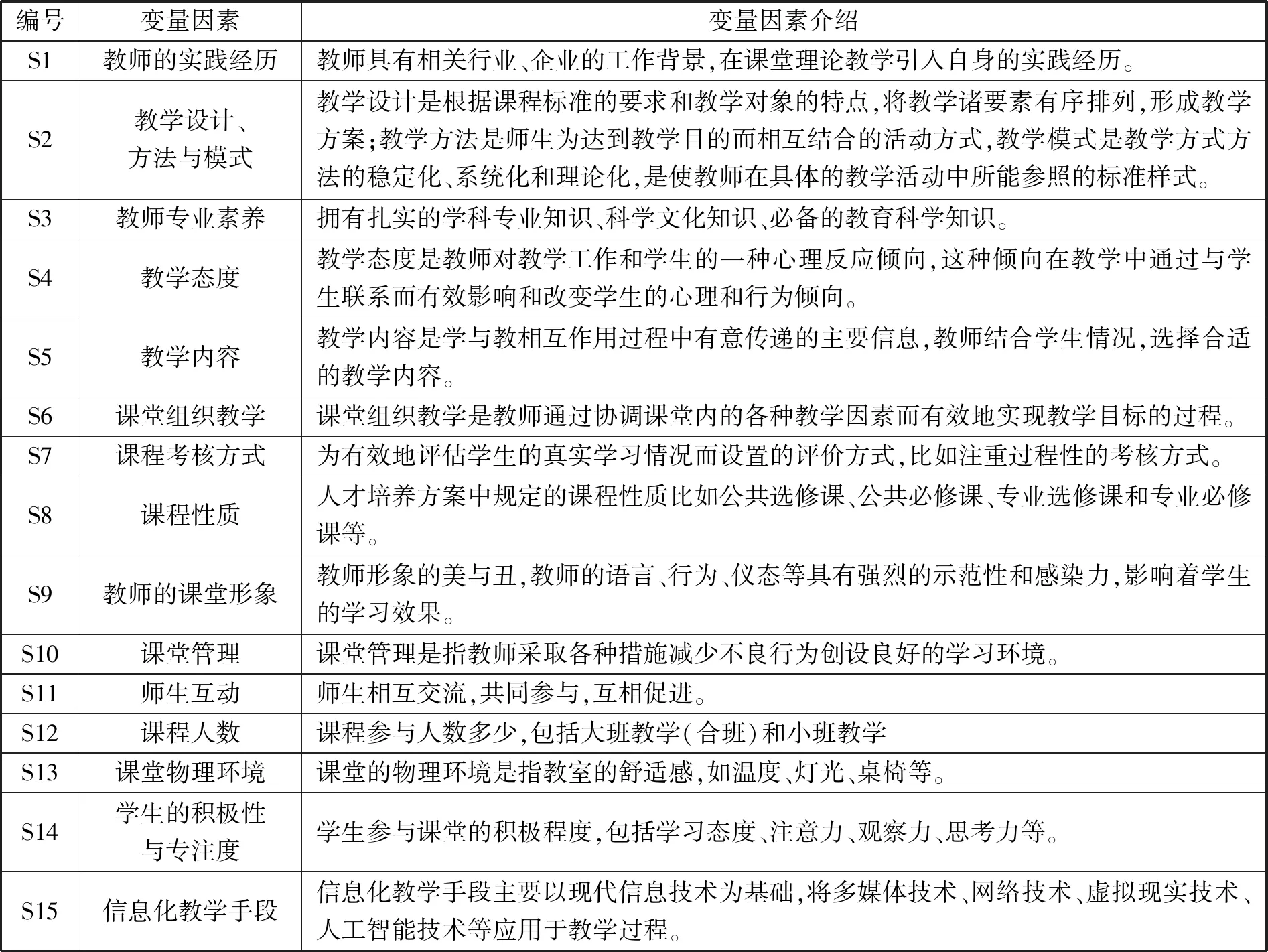

经过分析、整理,提炼出15个课堂教学影响因素,如表1所示。

表1 变量因素

3.课堂教学影响因素分析

(1)相关性分析

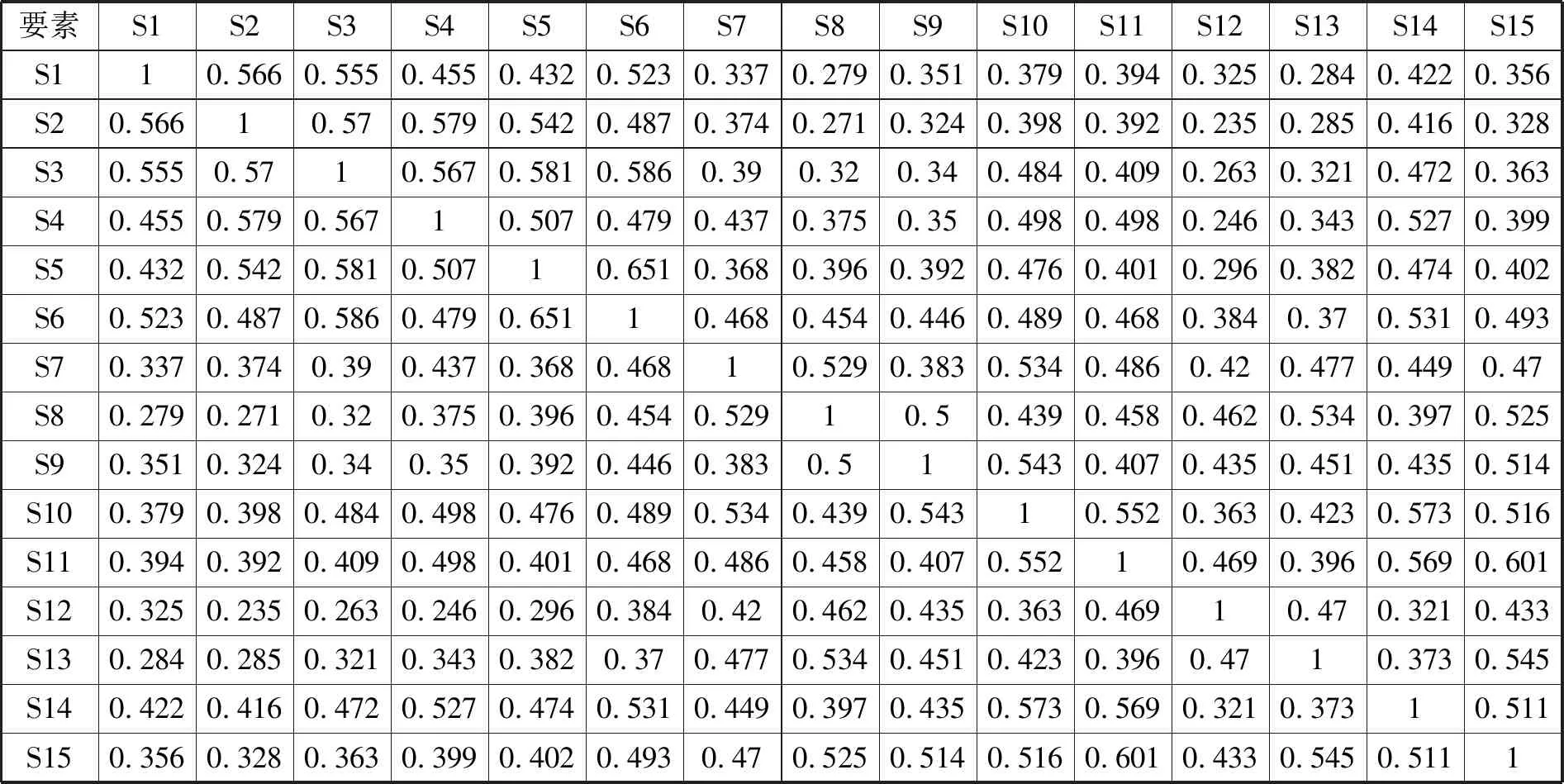

相关性分析是研究处于相同地位的两个或两个以上的变量之间的相关关系的统计分析[3]。本文的相关性分析主要探究15个影响课堂教学因素相互之间是否存在关系,以及这种关系的密切程度。相关程度由相关系数来进行衡量。作者运用SPSS软件将327份问卷调查的数据进行Pearson相关性分析,得到15个因素两两之间的相关系数,如表2所示。根据Cohen(1988)提出的准则,相关系数绝对值∣r∣>0.5代表两个变量之间存在强相关,0.3<∣r∣<0.5代表两个变量之间存在中度相关,0.1<∣r∣<0.3代表两个变量之间存在弱相关[4]。结果表明在15个影响课堂教学因素中, S1与S2、S1与S3、S1与S6、 S2与S3、S2与S4、S2与S5、S3与S4、S3与S5、S3与S6、S4与S5、S4与S14、S5与S6、S6与S14、S7与S8、S7与S10、S8与S9、S8与S13、S8与S15、S9与S10、S9与S15、S10与S11、S10与S14、S10与S15、S11与S14、S11与S15、S13与S15、S14与S15存在强正相关关系,它们的相关系数均大于0.5,P值小于0.01。S1与S4、S1与S5、S1与S7、S1与S9、S1与S10、S1与S11、S1与S12、S1与S14、S1与S15、S2与S6、S2与S7、S2与S9、S2与S10、S2与S11、S2与S14、S2与S15、S3与S7、S3与S8、S3与S9、S3与S10、S3与S11、S3与S13、S3与S14、S3与S15、S4与S6、S4与S7、S4与S8、S4与S9、S4与S10、S4与S11、S4与S13、S4与S15、S5与S7、S5与S8、S5与S9、S5与S10、S5与S11、S5与S13、S5与S14、S5与S15、S6与S7、S6与S8、S6与S9、S6与S10、S6与S11、S6与S12、S6与S13、S6与S15、S7与S9、S7与S11、S7与S12、S7与S13、S7与S14、S7与S15、S8与S10、S8与S11、S8与S12、S8与S14、S9与S11、S9与S12、S9与S13、S9与S14、S10与S12、S10与S13、S11与S12、S11与S13、S12与S13、S12与S14、S12与S15、S13与S14存在中度正相关关系,它们的相关系数均大于0.3且小于0.5,P值小于0.01。本文将相关系数大于0.300作为判断两个因素存在相关关系的依据,选取结果如表3所示。

表2 相关系数

表3 选取后的相关系数表

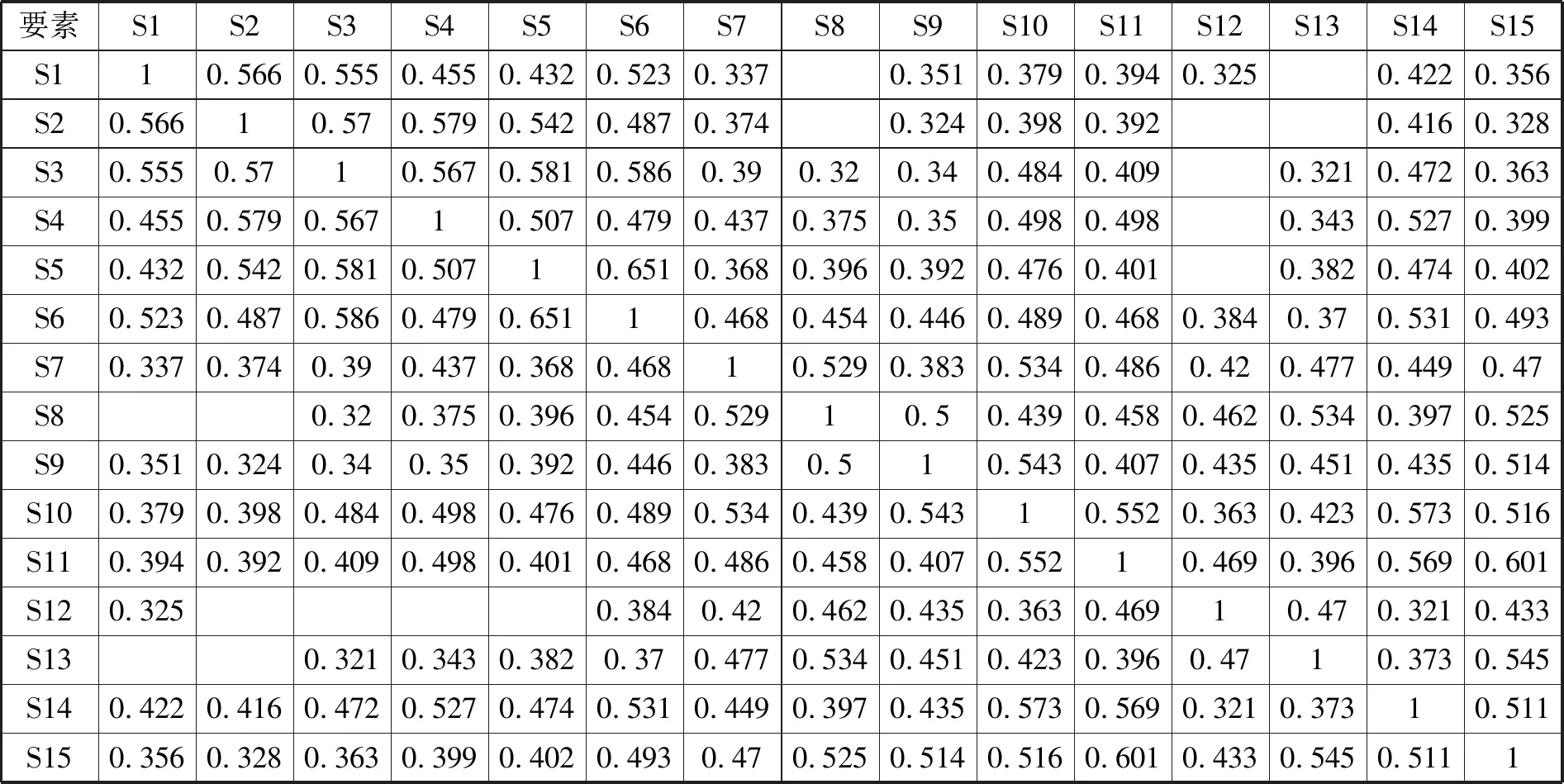

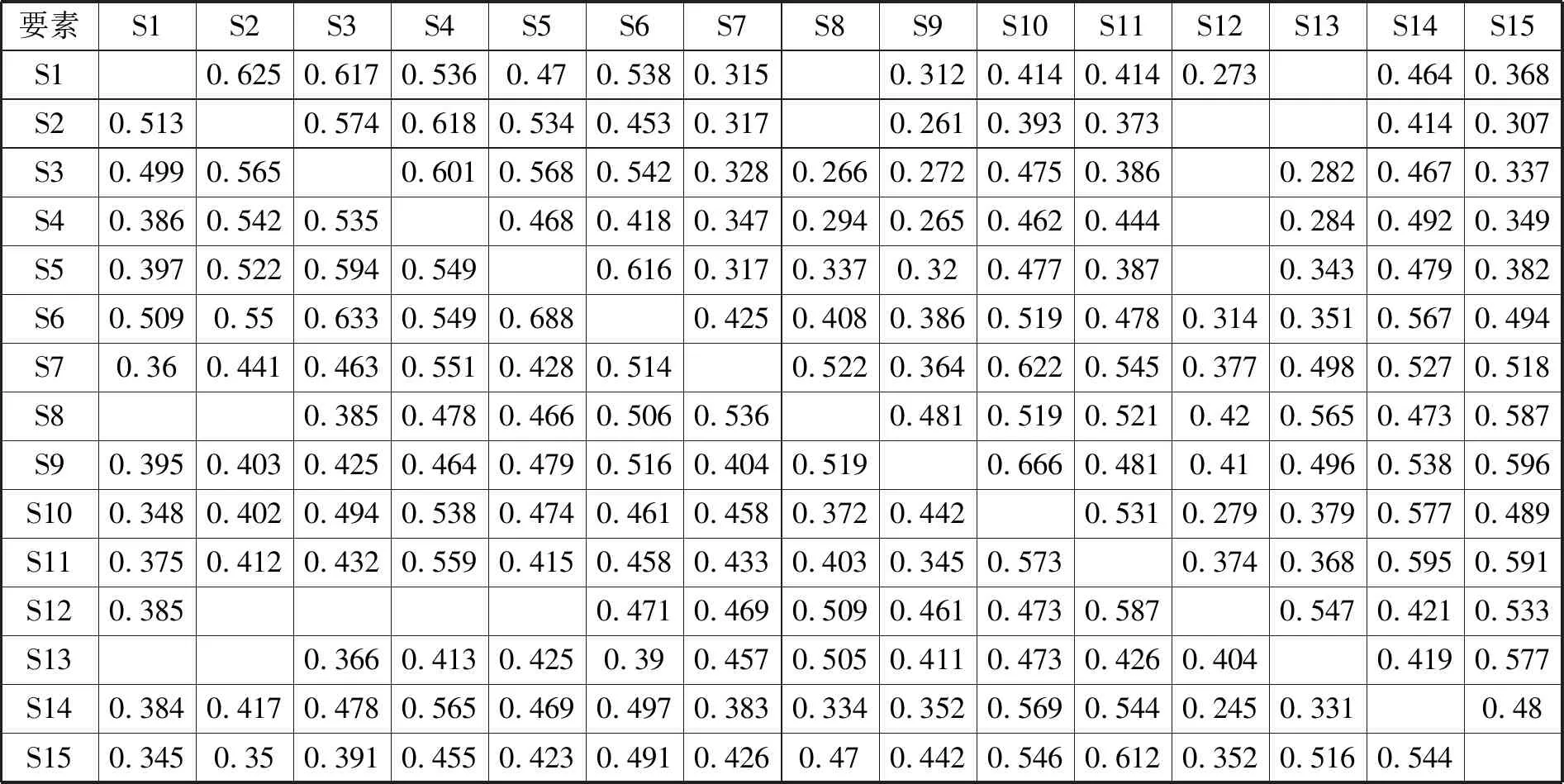

(2)回归分析

回归分析是分析两个或两个以上的变量之间相互依赖关系的统计方法,回归系数是衡量自变量对因变量影响大小的参数[5]。基于以上得到的相关系数表,本文对所有因素进行回归分析,以回归系数确定哪个变量对哪个变量存在依赖关系,回归系数如表4所示。本文将回归系数大于0.55作为邻接矩阵的依据,选取结果如表5所示。

表4 回归系数(1)表4展现了所有变量因素两两之间的回归系数值,回归系数越大,代表两个变量因素之间的依赖程度越大。

表5 选取后的回归系数

表5展现的是经过筛选之后的回归系数表,这里把0.55作为筛选条件,之后将把表5作为解释结构模型邻接矩阵的依据。

4.课堂教学影响因素解释结构模型的构建

解释结构模型构建的流程是根据各因素之间的关系集合生成邻接矩阵,再根据邻接矩阵推算出可达矩阵,对可达矩阵进行区域和级间划分,形成骨架矩阵,最后建立解释结构模型,流程如图1所示 。

图1 建立解释结构模型流程图

(1)生成邻接矩阵

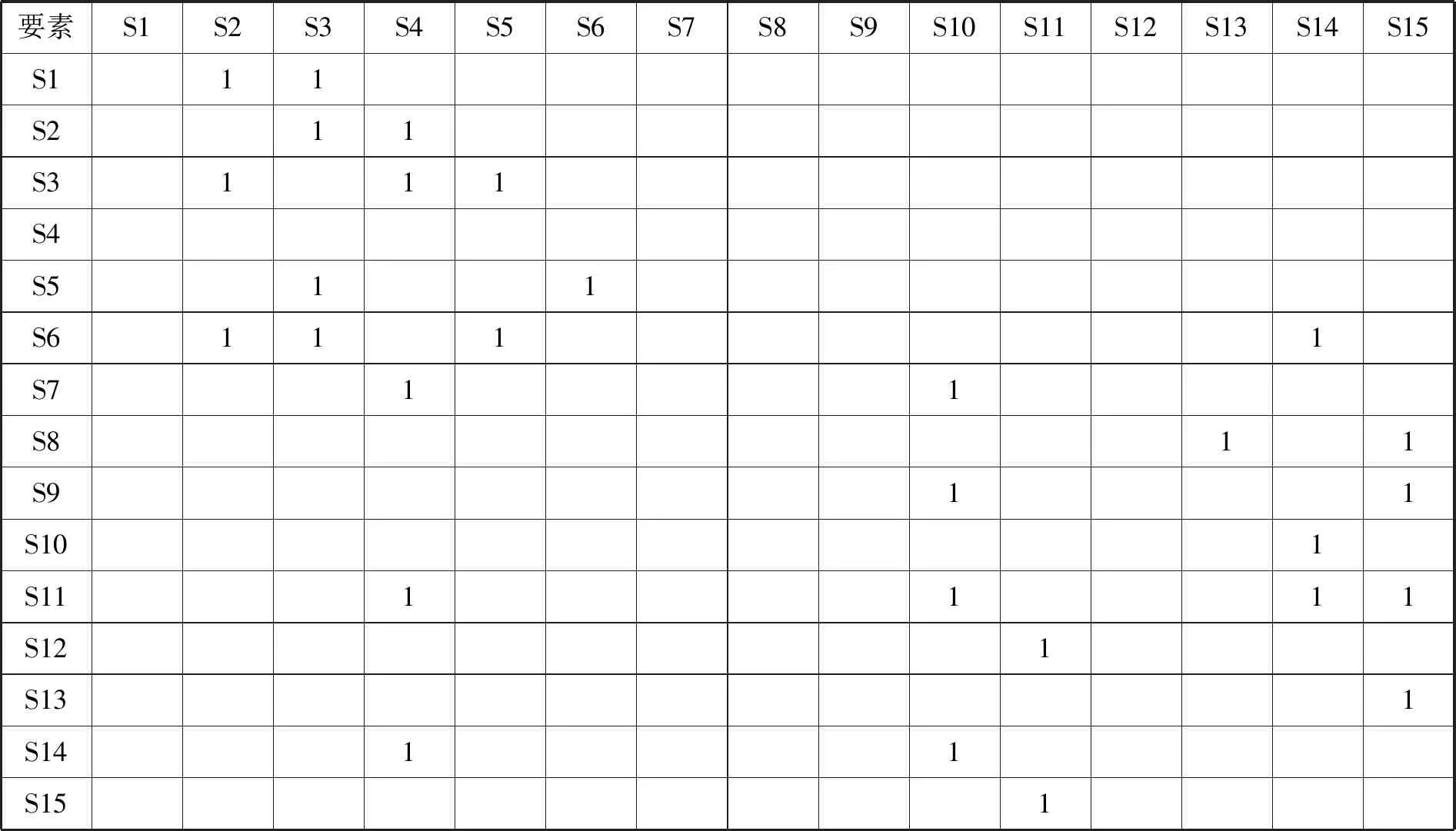

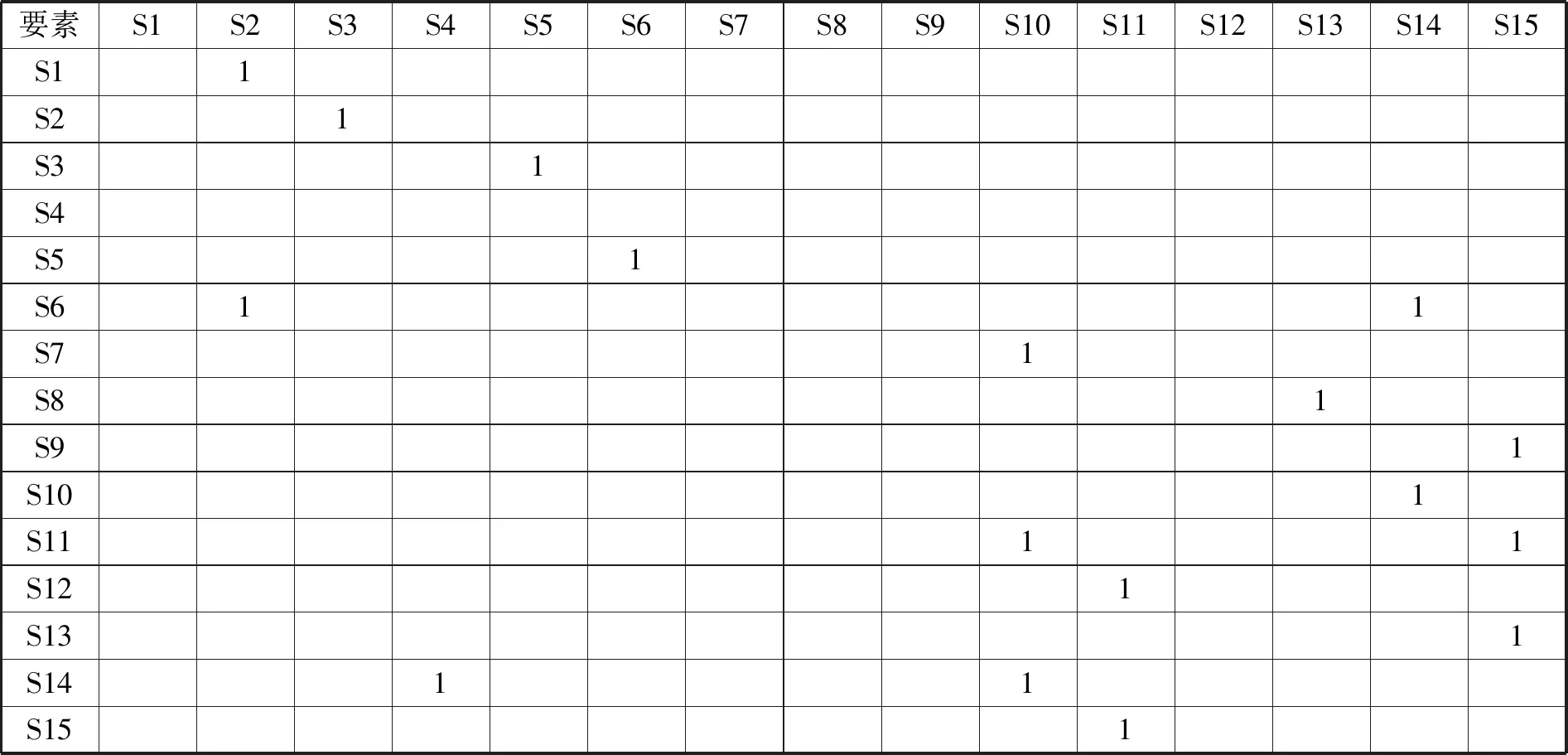

当两个因素Si与Sj之间有影响,在邻接矩阵中aij取1[6]。通过回归系数推断出邻接矩阵,即认为表5中的回归系数可以在邻接矩阵中为1,如表6所示。

表6 邻接矩阵

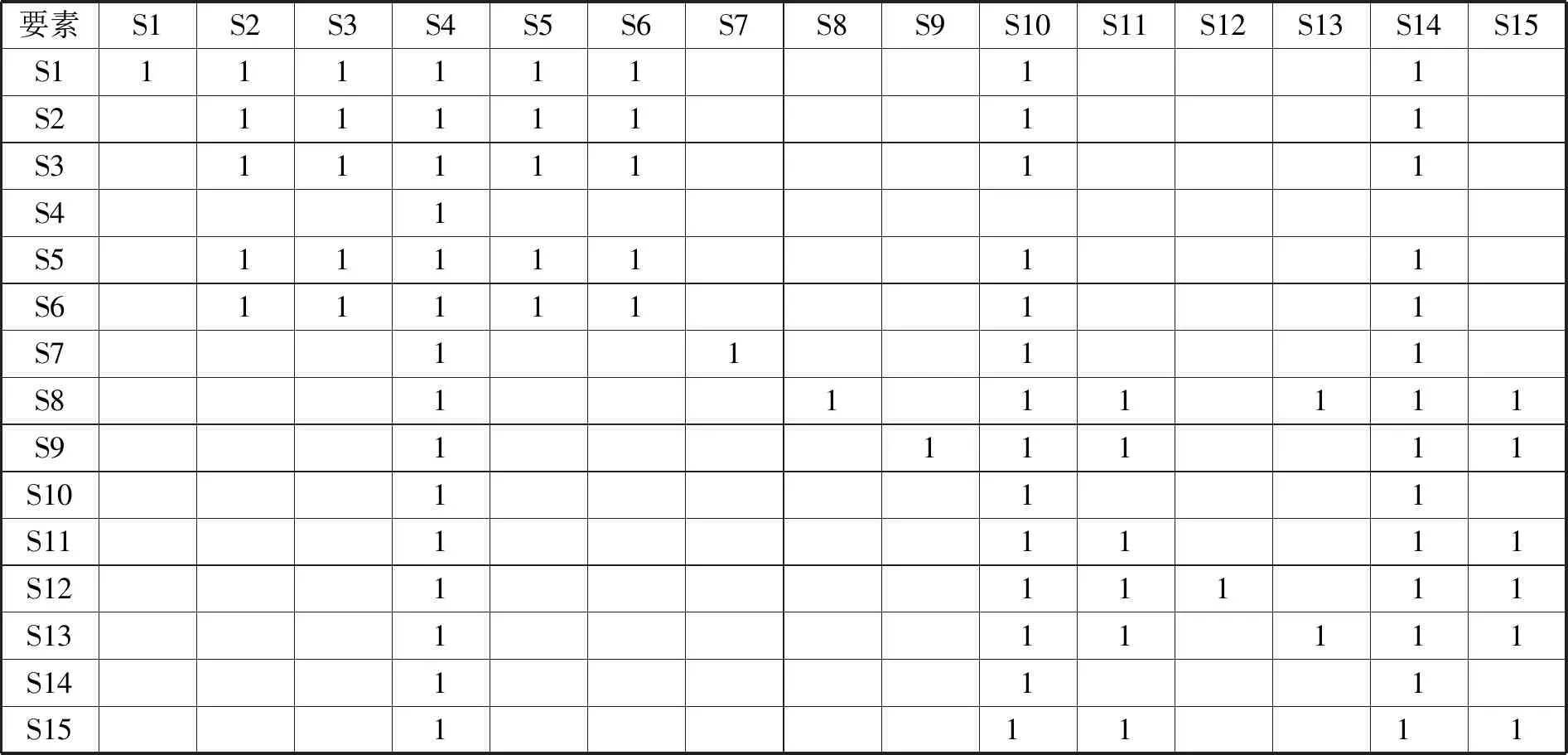

(2)求得可达矩阵

在得到邻接矩阵M,运用布尔代数运算法则,当(A+I)n=(A+I)n-1,可得出可达矩阵[7]。推导中发现, M5=(A+I)5= M6=(A+I)6,即M5=M6, 所以邻接矩阵的可达矩阵为M=M5=M6,如表7所示。

表7 可达矩阵

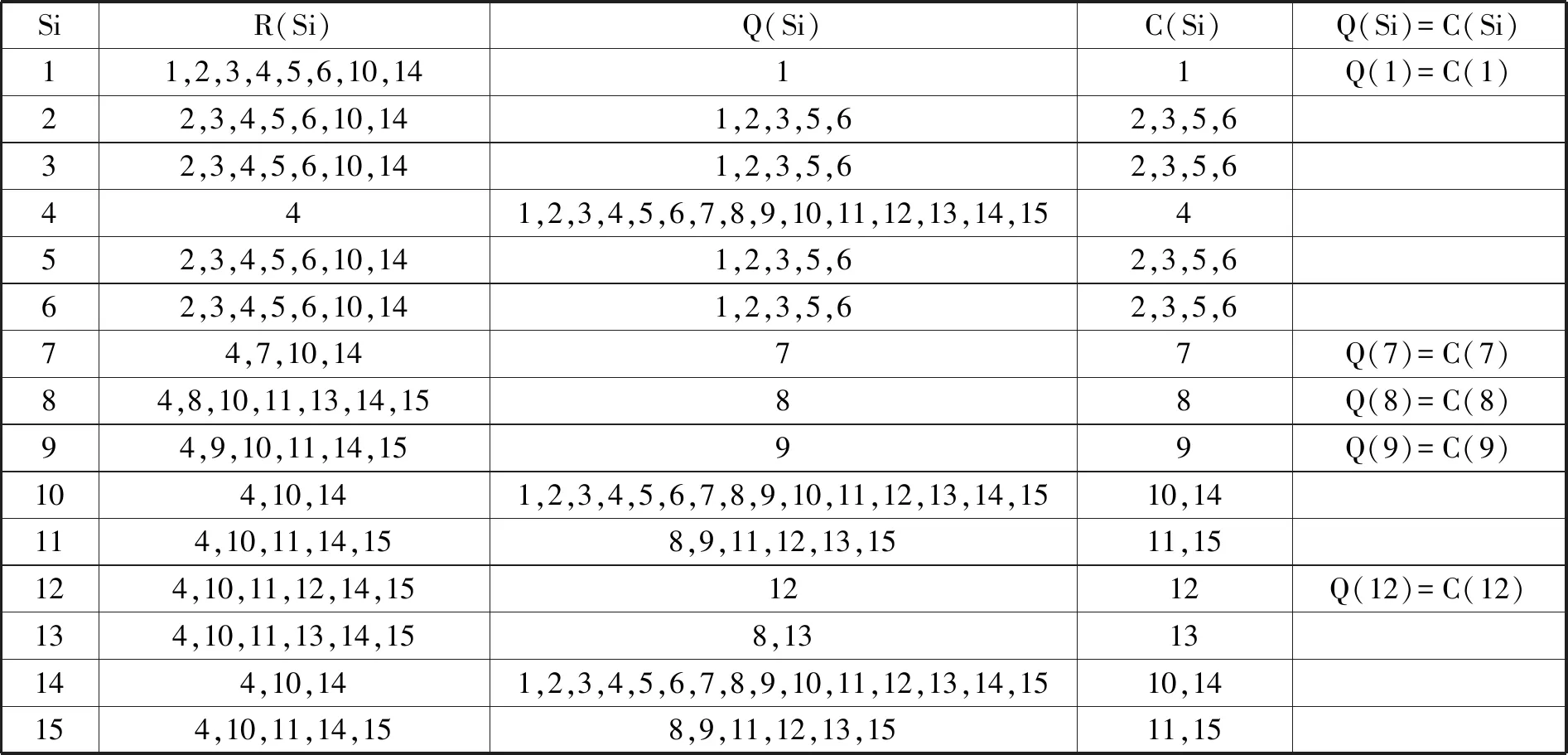

(3)层级划分

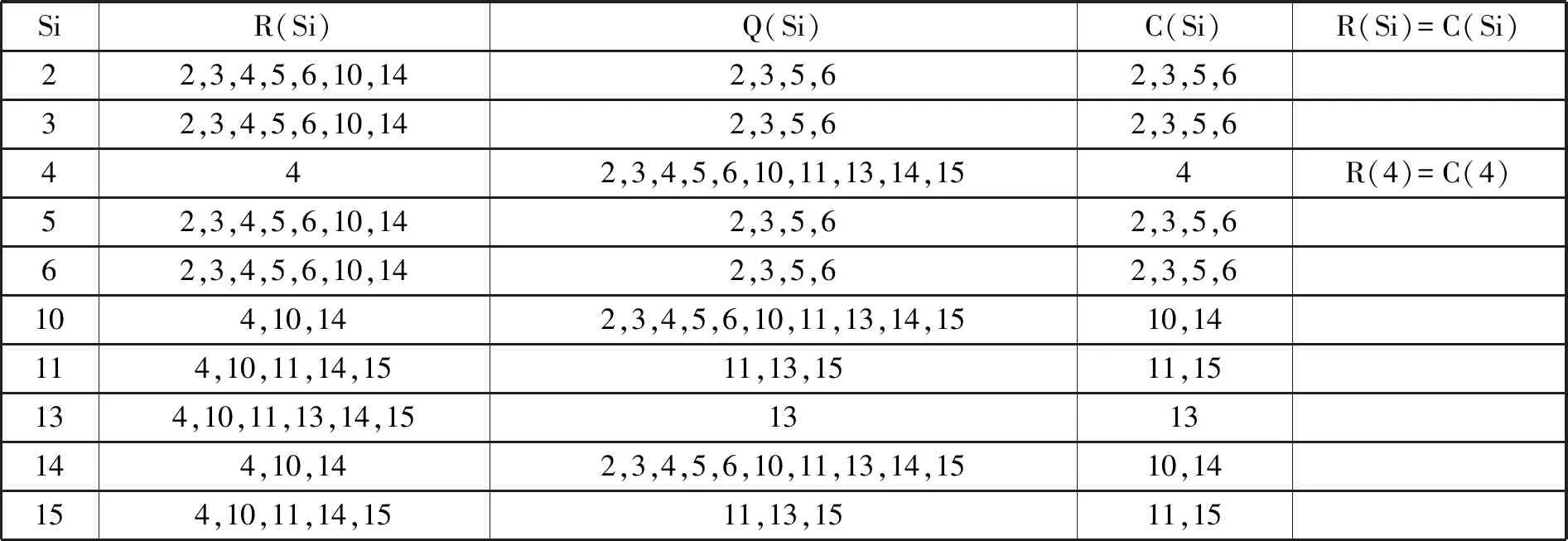

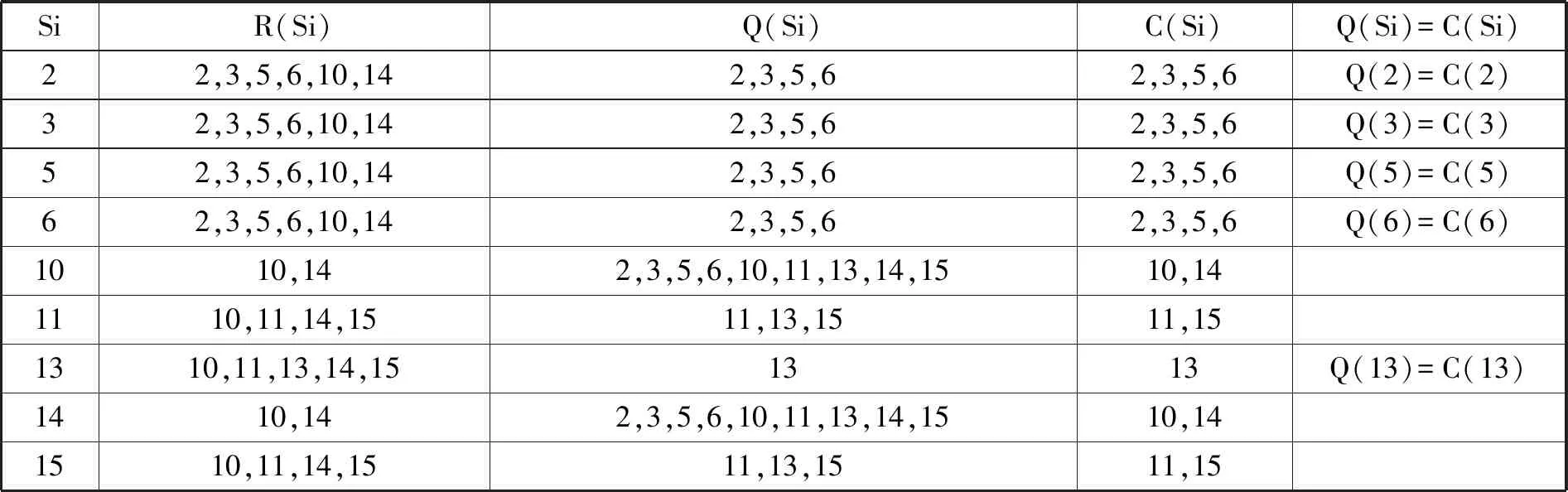

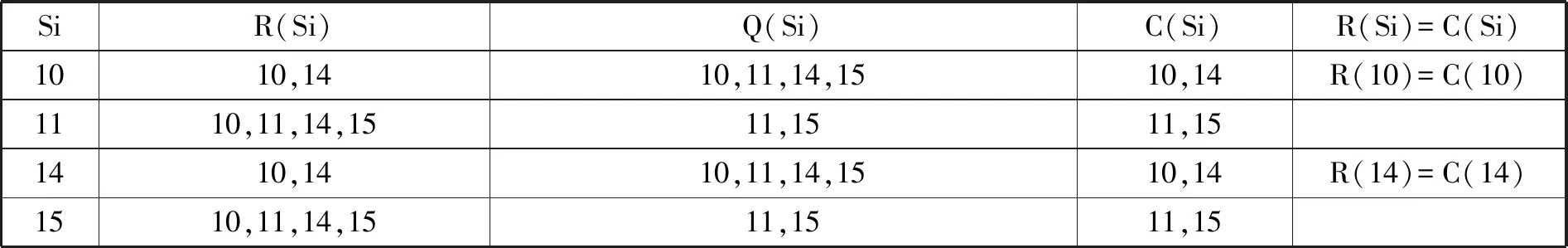

接下来以可达矩阵为基础进行层级划分,首先要找出可达集R(Si)、先行集Q(Si)和共同集C(Si)。其次,按照Q(Si)= C(Si)、R(Si)=C(Si)结果—原因轮流抽取规则进行分层[8]。具体而言,第一轮抽取中Q(1)=C(1)、Q(7)=C(7)、Q(8)=C(8)、Q(9)=C(9)和Q(10)=C(10),如表8,在可达集中抽掉元素1、7、8、9和12并进行下一步抽取;第二轮抽取中R(4)=C(4),在剩余可达集中抽掉4,如表9;以此类推,过程如表10、11、12所示。

表8 第一轮原因优先抽取层级

表9 第二轮结果优先抽取层级

表10 第三轮原因优先抽取层级

表11 第四轮结果优先抽取层级

表12 第五轮原因优先抽取层级

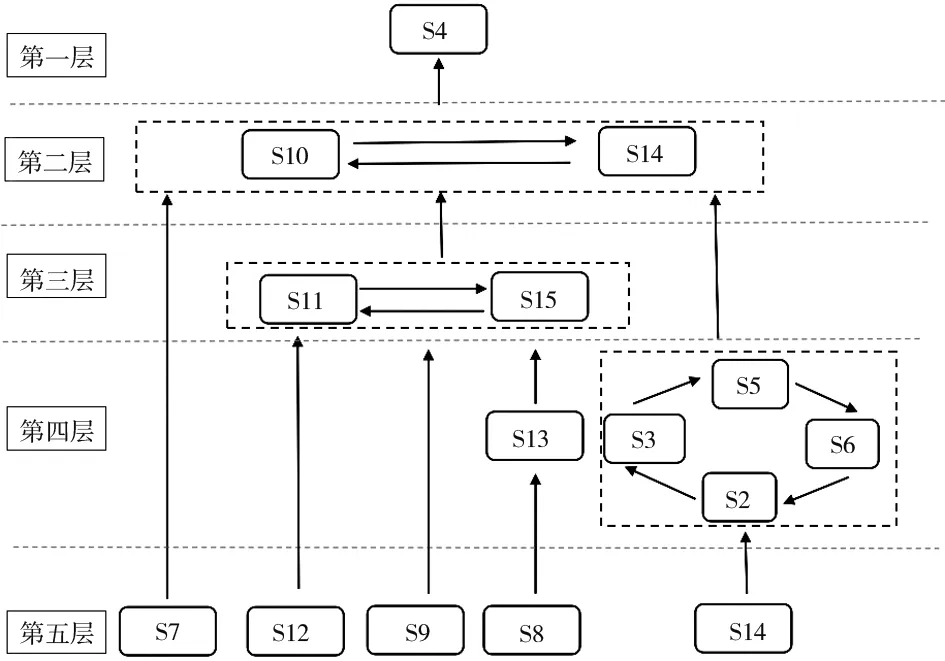

通过上述步骤,整理得到骨架矩阵如表13。获得层级图,第一层为因素4,第二层为因素10、14,第三层为因素11、15,第四层为因素2、3、5、6、13,第五层为因素1、7、8、9和12,如图2。

表13 骨架矩阵

图2 解释结构模型图

三、高职院校课堂教学影响因素的解释结构模型分析与对策建议

1.模型结构分析

高职院校课堂教学的15个影响因素形成的解释结构模型是一个5级阶梯结构,如图3所示。在模型中,级数越高的因素对课堂教学影响的程度也会越深。第五级也是最底级的影响因素包括课程考核方式、课程人数、教师课堂形象、课程性质和教师实践经历,这是影响课堂教学最为基础的因素;第四级有课堂物理环境、教师专业素养、教学内容、组织教学以及教学设计、方法与模式,这些因素是较深层次的影响因素;师生互动与信息化教学手段属于第三级深层次的影响因素;第二级因素包括课堂管理以及学生积极性与专注度;教学态度是影响课堂教学的表象层影响因素,处于第一级因素。根据模型分析结果,从最深层级的因素入手提出优化高职院校课堂教学的相关建议。

图3 高职院校课堂教学影响因素的解释结构模型

2.优化高职院校课堂教学的策略建议

(1)采取多元化的考核方式,强化学习过程管理,激发学生学习的积极性和主动性。对高职院校的学生而言,以单一的考核方式作为评价标准,早已不能激发学生的主观能动性。为促进课程考核方式对教学效果的影响,最为关键的是教师应该采取多元化的考核方式,将不同考核内容赋予在不同的过程考核中,例如课前预习、个人作业、小组作业、课堂互动、课后答疑、项目策划、期中检测、期末检测等。其次,加强过程考核与信息化教学的融合,帮助教师在课前、课中、课后实施全方位的教学评价和数据采集。

(2)实施信息化教学手段,提高教学的直观性和趣味性。在《教育信息化“十三五”规划》和《教育信息化2.0行动计划》的引领下,以多媒体、网络技术及计算机技术为代表的信息化教学在各大高职院校的教学中运用得越来越广泛,它不仅为老师带来了先进性和创新性的教学手段,更为学生提供了与传统教学不同的高效学习体验。但是,在调查走访的市内10所高职院校中,并不是所有的高职院校课堂都配置了与信息化教学相匹配的硬件和软件,也不是每一位任课老师都在课堂中使用了这种新式教学方式。为了充分发挥信息化教学的优势,首先,各高职院校应进一步完善信息化教学的基础设施和设备,注重校园网络建设,为广大师生提供一个开放、稳定的使用环境。其次,鼓励广大教师实施教学改革,采用信息化教学手段进行课堂教学,教师也应从自身出发转变教学理念,创新教学思维,深化信息技术与教学相融合,提升信息化教学的素养。

(3)更新教学内容,注重教学设计与方法。第一,课堂教学内容应保持与时俱进,这就要求教师摆脱陈旧的知识结构,要时刻关注课程的前沿知识动态,将新旧知识有机结合,“讲旧不忘学新,学新不忘提旧”[ 9]。 第二,加强教学设计,精彩的课堂往往与教师精心的教学设计分不开,教学设计与教学方法要充分融合,组织教学形成一个生动、活力和高效的课堂。

(4)注重培养教师的实践能力,提升“双师型”教师比例。任课教师的实践经历也是影响课堂教学的基础因素之一,教师丰富的实践经验既体现其专业素养,也帮助教师设计更贴切的教学内容。除此之外,随着《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能登证书”制度试点方案》即“1+X”证书在全国职业院校的试点实施,高职院校对学生的培养更强调于掌握该专业领域认可的技能,这就要求各院校要具备有相应培训能力的专职教师,对学生进行有效的学业指导。因此,教师应利用寒暑假及课余时间到行业、企业顶岗锻炼,提高行业实践水平,促进教学能力的进步。另外,学校要出台教师顶岗实践的相关文件作为保障,建立教师到企业、行业一线实践的长效机制。