网络诈骗刑事案件适用法律问题研究

——以中国裁判文书网468份涉及网络诈骗裁判文书为视角

2019-12-16梅象华

梅象华,李 红

(1.南京工业大学 法学院,江苏 南京 211816;2.云南省巍山彝族回族自治县人民检察院 政策研究室,云南 大理 671000)

近来,山东大学生徐某遭诈骗后死亡事件、清华大学教师被冒充的公检法人员诈骗1760万元的事件,在刺激社会公众脆弱神经的同时,使社会诚信愈发岌岌可危。因此,依法防范打击网络诈骗行为是司法行政部门当前或今后一段时间亟待研究的重点课题。诈骗犯罪是古老犯罪之一,这一犯罪形态不可能被完全根除。“早在西周时期,就已对诈骗行为进行立法加以惩处。《尚书·费誓》记载,‘窃牛马,诱臣妾,汝则有常刑’,是说偷窃他人牛马,拐骗他人奴婢,要按常刑惩处”[1]。

一、我国办理网络诈骗刑事案件法律适用数据统计

本文案例均来自“中国裁判文书网”数据库2010年5月14日至2016年9月9日期间发布的468份刑事裁判文书,(其中判决书376份、裁定书91份,刑罚变更1份)。

1. 网络诈骗刑事案件涉及的罪名

网络诈骗刑事案件涉及的主要罪名有集资诈骗罪,信用卡诈骗罪,组织、领导传销活动罪,诈骗罪,破坏计算机信息系统罪,传授犯罪方法罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪。其中,将网络诈骗犯罪认定为诈骗罪进行定罪量刑的裁判文书有331份,占468份刑事裁判文书总数的70.73%;将明知是网络诈骗所得、收益而帮助转移赃款的,认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪进行定罪量刑的裁判文书有21份,占468份刑事裁判文书总数的4.49%。

2. 网络诈骗刑事案件犯罪组织形式

查询网络诈骗刑事案件裁判文书可知,一是,共同犯罪154例,占网络诈骗刑事案件的32.91%。二是,从犯222例,包含共同犯罪中从犯的113例,其余109例是单独按为网络犯罪转移赃款、发布虚假信息提供帮助的犯罪,法院按以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪、妨害信用卡管理罪、信用卡诈骗罪单独定罪量刑。三是,在共同犯罪中,网络诈骗犯罪集团74例,如金辉亮、韩洙东等人诈骗一案中,有17名韩国籍被告人、1名中国籍被告人。从上述数据可以看出共同犯罪不是网络诈骗犯罪的主要犯罪形式,同时期参与实施网络诈骗的人数比例高于将网络诈骗认定为诈骗罪的比例的70.73%。

3. 网络诈骗刑事案件审理法院地域分布特点

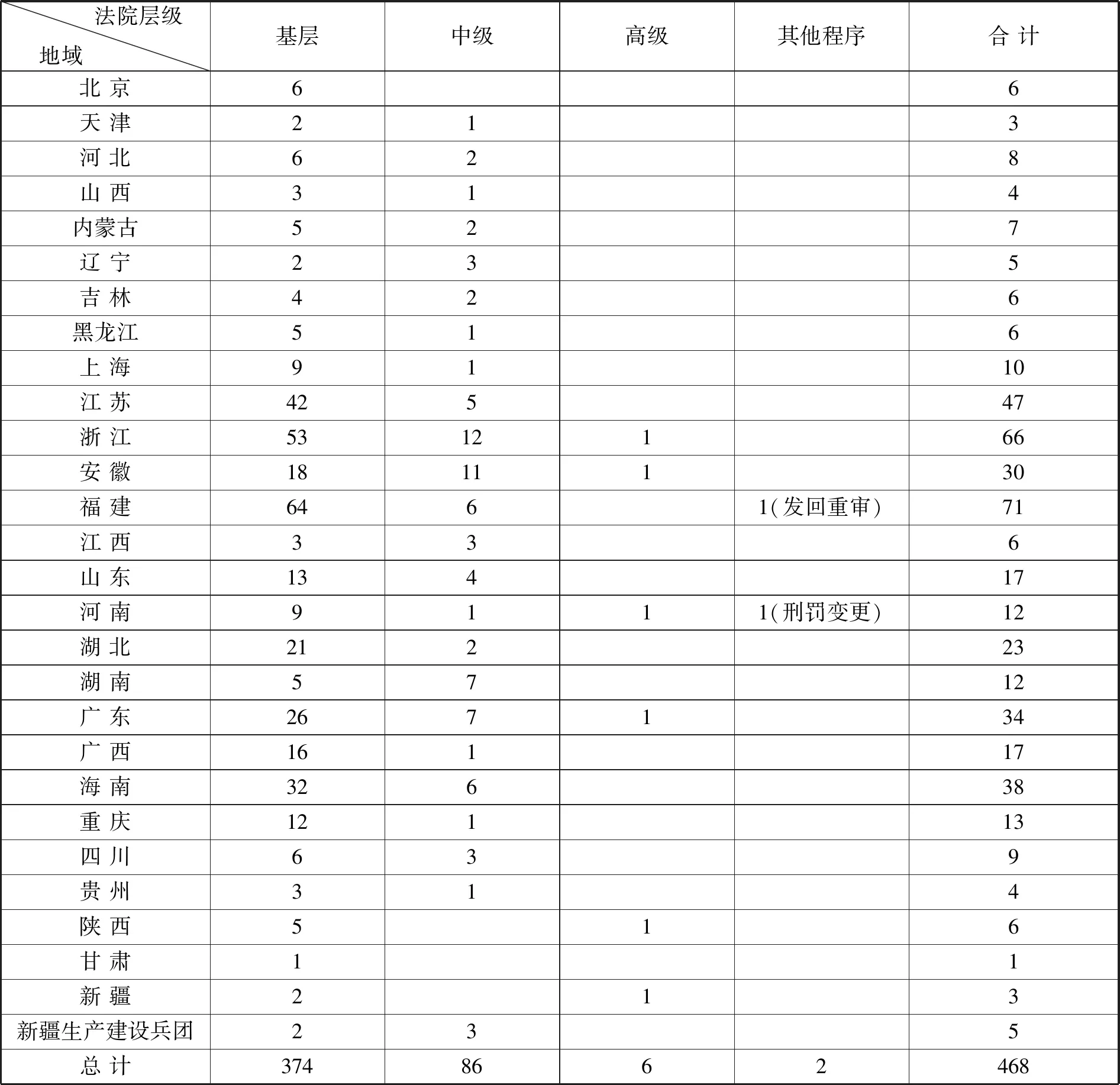

根据468份刑事裁判文书显示,从下表可以看出网络诈骗刑事案件存在几大特点。一是,存在地区发展不平衡,网络诈骗刑事案件多集中在江苏、浙江、福建、广东、海南这几个省份,占查询网络诈骗裁判文书总数的61.11%;而西藏、青海、云南这几个省份(自治区),则无一例网络诈骗刑事案件。二是,网络案件多集中于基层法院,其中由基层院人民法院审理的案件为375例,占总数的80.13%。

表1 网络诈骗刑事案件审理法院地域分布统计表 单位:份

4. 网络诈骗刑事案件发展趋势

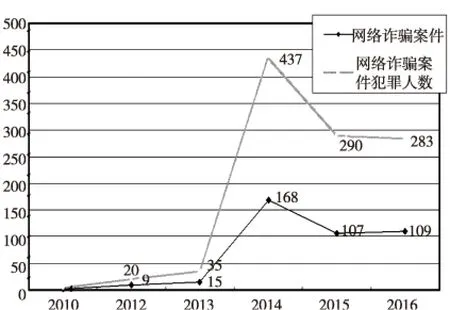

从图1可以看出网络诈骗犯罪发展趋势。2010年至2013年呈缓慢发展,到2014年呈现高速增长的态势,2015年、2016年大幅下降后呈平缓发展趋势。

图12010年至2016年9月网络诈骗刑事案件裁判文书汇总表

5. 网络诈骗刑事案件刑罚适用检视

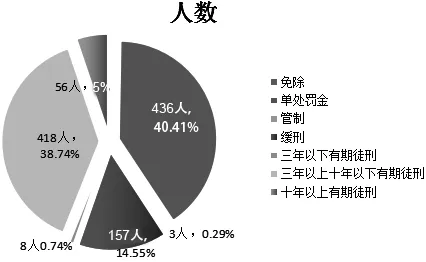

通过对网络诈骗刑事案件刑罚适用进行分析可以发现如下特点。一是,网络诈骗案件量刑呈轻刑化,判处有期徒刑三年以下的有436人,占网络诈骗总人数的40.41%。二是,网络诈骗犯罪惩处呈非羁押化,2010至2016年9月各级人民法院对网络诈骗被告人的处罚分别为:判处缓刑157名、判处罚金8名、免予刑事处罚3名、判处管制刑1名,占所审理网络诈骗人数的20%以下。三是,量刑幅度、犯罪数额与罪责刑不相适应,主要表现在重刑适用率低。判处三年以上十年以下有期徒刑的有418人;判处十年以上有期徒刑的有56人,且最高刑期仅为有期徒刑15年,无一例判处有期徒刑十五年以上或无期徒刑的网络诈骗案例。

图22010年至2016年9月网络诈骗刑事案件量刑统计图

6. 网络诈骗犯罪数额分析

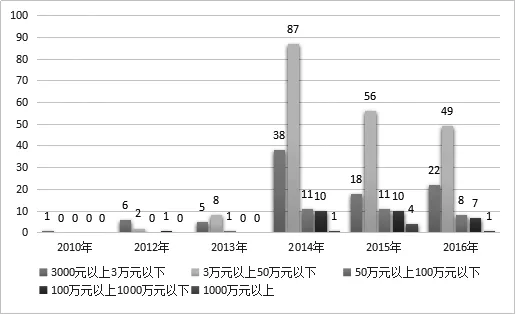

图3 网络诈骗刑事案件涉案犯罪数额统计情况

(注:2013年有一例妨碍公务刑事案件涉及网络诈骗)

从上图网络诈骗刑事涉案犯罪数额统计情况来看,一是,网络诈骗犯罪数额3000元以上3万元以下的有90件,占网络诈骗刑事案件总数的19.23%;3万元以上100万元以下的有233件,占网络诈骗刑事案件总数的49.79%,两者加起来占网络诈骗刑事案件总数的69.02%。这反映出目前网络诈骗主要集中在诈骗犯罪数额较大或数额巨大的范围内。二是,网络诈骗犯罪危害严重,100万元以上的网络诈骗案件34件,占网络诈骗刑事案件总数的7.26%,所占比例不容忽视。三是,网络诈骗并处罚金适用率较低,468件网络诈骗刑事案件适用并处罚金刑的共有33件。

二、网络诈骗案件的刑事立法与司法规制问题分析

“面对汹涌而来的网络诈骗犯罪,我们的法律就像是在甲板上的吧嗒吧嗒挣扎的鱼,它们拼命地喘气,因为数字世界是个截然不同的地方。”[2]面对网络诈骗犯罪蔓延趋势,传统治理模式在打击和防范网络诈骗上显现出捉襟见肘的尴尬局面。

1. 网络诈骗刑事案件欠缺刑事立法支持

(1)我国刑法中并无“网络诈骗罪的罪名”,现有《刑法》侧重于对犯罪行为侵犯的客体进行保护,网络诈骗涉及条款规定粗放缺乏可操作性,忽视了对网络诈骗新兴犯罪手段的针对性,严重制约和影响了打击防范网络诈骗的成效。一是,未明确界定网络诈骗犯罪的罪状描述,导致在司法实践中公检法机关对网络诈骗的法律适用因理解存在分歧未形成统一共识。二是,未将网络虚拟财产纳入刑法保护范围,导致部分网络诈骗案件未能得到及时查处,加快了网络诈骗的滋生蔓延。三是,网络诈骗共同犯罪从犯、帮助犯的行为在法律适用上与其他犯罪行为在法条适用上存在竞合,尚未形成规范的法条竞合规则。四是,对网络诈骗刑事主体范围规定较窄,一方面现行刑法诈骗罪的刑事责任年龄是16岁以上具有完全辨别和控制行为能力的自然人,对16岁以下的未成年人参与网络诈骗犯罪则无能为力;另一方面诈骗罪的主体是一般主体,司法实践中则可能使明知他人进行网络诈骗,而提供资金结算、信息技术支持的单位法人逃避打击。

(2)现行刑事诉讼对网络诈骗在案件管辖、证据规则适用与打击防范网络诈骗犯罪形势方面严重脱节。一是,案件管辖上,存在受害人、犯罪嫌疑人、案件承办部门在不同的地域,造成案件管辖上“要么都不管,要么争着管”的窘境;二是,网络诈骗刑事案件证据的收集适用多来自网络,并以电子数据的形式呈现,电子证据的收集、固定、适用、审查认定以及非法证据排除的制度尚需进一步完善。三是,网络诈骗案件多是单次小额,诈骗次数频繁最终导致受害人多、涉及地域广的局面,源于网络诈骗刑事案件与治安案件衔接不顺畅。四是,对于涉众型网络诈骗,被害人如何参与刑事诉讼以及提起刑事附带民事诉讼赔偿程序,现行刑事诉讼法规定不明确,被害人的权利难以得到保障。

2. 网络诈骗刑事案件欠缺刑事司法实务支持

(1)现有司法解释对办理网络诈骗刑事案件法律适用缺乏针对性和指导性,由此导致公检法三机关在办理网络诈骗案件中因认识分歧难以达成统一的共识,从而造成个案适用法律的不平衡。一是,利用网络技术或网络平台实施网络诈骗犯罪可能触犯妨害信用卡管理罪、集资诈骗罪、信用卡诈骗罪等罪名,仅用传统诈骗罪的司法解释指导办理网络诈骗刑事案件,无异于“拿木刀与枪炮对阵”,其效果可想而知。二是,涉及诈骗相关联犯罪的司法解释,如《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、 犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》可能面临帮助犯处罚重于网络诈骗犯罪集团的其他成员的结果,造成个案处理失衡。三是,网络诈骗涉及地域广、专业性强、案件涉及资金来源复杂,当前办理诈骗刑事案件的诉讼程序及办案规则,在司法程序和执法规范上与国际上其他地区衔接仍有进一步加强的空间,难以适应打击和防范网络诈骗专业能力的要求。

(2)法律适用不足之处如下。一是,对网络诈骗犯罪共犯的从犯、帮助犯适用罪名不统一。如利用银行卡帮助网络诈骗套取资金,有的法院认定为妨害信用卡管理罪,有的法院则认定为掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪,有的则认定为诈骗罪。二是,司法机关办理网络诈骗刑事案件专业化程度和专业化水平有待进一步提高。三是,审理网络诈骗刑事案件存在个案、类案处理不平衡的情况。如同样以冒充身份实施网络诈骗,且数额均在100万以上的廖全勇诈骗案和杨伟星诈骗案,被告人廖全勇被判处10年有期徒刑,而被告人杨伟星则被判处有期徒刑7年。四是,对数额特别巨大的网络诈骗案件,在量刑上未形成明显差异。如刘建伟、梁某信用卡诈骗、妨害信用卡管理案和许廷、宫子东犯诈骗案等6个案件涉案案值均超过千万元,其中许廷、宫子东犯诈骗案涉及案值高达38120443元,但是量刑均未超过有期徒刑15年。五是,对网络诈骗的罪犯适用并处罚金的财产罚比例相对较低。2010以来各级人民法院共对30件网络诈骗刑事案件的101名被告人适用并处罚金刑,占网络刑事案件裁判的6.41%、网络诈骗刑事案件被告人的9.45%。

3. 网络诈骗刑事案件法律适用问题

(1)网络诈骗刑事案件法律适用要注意法律效果、社会效果、政治效果的有机统一。网络诈骗刑事案件法律适用过程中既要反对机械适用法律不顾及社会效果的错误倾向,也要反对片面追究社会效果置法律于不顾的错误行径。同时,也要摒弃“政治挂帅法律靠边”的错误理念,办理网络诈骗刑事案件法律适用工作中要坚持法律底线不让步,办理案件服务于社会经济发展大局,通过准确依法严惩网络诈骗犯罪切实维护人民群众的切身利益。

(2)网络诈骗刑事案件法律适用要注意打击犯罪与预防犯罪的统一,贯彻“宽严相济”的刑事政策。司法机关在办理网络诈骗过程中准确适用法律,对实施网络诈骗犯罪行为的主犯、累犯,以及犯罪集团的首要分子依法从严惩处,对于网络诈骗的初犯、偶犯、从犯以及积极退赃等具有从轻、减轻情节的依法予以从轻、减轻处罚,使二者有机统一于司法活动之中。同时,办理案件过程中要做好对犯罪嫌疑人、被害人及其近亲属释法说理工作,结合办案做好防范网络诈骗犯罪的法治宣传工作。

(3)网络诈骗刑事案件法律适用要注意处理好网络诈骗共同犯罪各成员间罪名适用的问题。网络诈骗共同犯罪中,在适用法律时对利用银行卡、信用卡帮助实施转移网络诈骗资金、发布网络诈骗信息的,在实施网络诈骗时具有共同犯罪故意的应认定为网络诈骗的共犯;没有共同犯罪故意的应按其罪犯的罪名追究其刑事责任,但量刑时不宜超过网络诈骗团伙犯罪的首要分子、主犯所判处的刑罚。

(4)网络诈骗刑事案件法律适用要注意刑事案件与普通案件之间的证据转化关系。目前的侦查体系是以立案管辖作为开展侦查的前提,很多网络诈骗单次金额较小,大多达不到诈骗罪的起刑点,公安机关只能将其作为普通治安案件处理,贻误对网络诈骗案件的侦查时机,导致诈骗案件在认定犯罪数额和事实的困境,使小案件进一步恶性成长为大要案。应通过对网络诈骗信息的收集、评估、跟踪以及痕迹管理,由网络运营商和网络监管部门对网络诈骗行为进行前期证据的保全和固定,公安机关立案后以提取、调取的方式进一步将证据转化为刑事案件证据。

三、域外部分国家、地区和组织治理网络诈骗的经验与启示

1. 布达佩斯《网络犯罪公约》的启示

(1)《网络犯罪公约》有关网络诈骗犯罪的主要内容。一是,对计算机诈骗(含网络诈骗)进行了明确的界定;(1)《网络犯罪公约》:“第八条 计算机诈骗各方应当建立必要的国内刑法体系,对恶意非授权的导致他人财产损失的下述行为采取立法和其他措施:a输入、变造、删除或抑制计算机数据;b干扰计算机系统功能,欺诈或以其他非法目的在于为非授权的个人或他人获取经济利益。”二是,确立了帮助犯或教唆犯应追究相应责任的原则。三是,实行属地管辖为主、属人管辖为辅的原则。四是,强化了对网络犯罪的国际合作。该条约从第二十三条至第三十五条对引渡、国际之间的协助合作做了详尽的规定。

(2)《网络犯罪公约》是世界上第一部打击计算机犯罪和计算机有关犯罪的公约,构建了打击网络犯罪的最低区域性国际标准,但在规制网络诈骗犯罪上仍存在不可忽视的局限性和不足。一是,对计算机诈骗的界定范围过窄,仅限数据的输入、编造及系统干扰,未将虚构事实或发布虚假信息纳入规制范围。二是,对网络诈骗的管辖适用传统的属地管辖为主、属人管辖为辅的原则,对于犯罪嫌疑人、被害人、犯罪行为分属不同国家和地区的网络诈骗行为则会造成管辖冲突,难以适用网络打击防范网络诈骗刑事犯罪的需要。三是,条约注重对网络犯罪行为在术语说明、国内措施、国际合作以及条款生效等问题上的阐述,但对于公民权利义务的保护只字未提。四是,对网络犯罪国际合作内容范围仅限计算数据的收集、保存、侦听、披露、访问,对网络犯罪涉及的财产未涉及,为网络诈骗涉及财产的国际合作埋下制度隐患。

2. 美国治理网络诈骗的经验和启示

(1)美国治理网络诈骗的主要内容。一是,《计算机欺诈和滥用法》第1030条第1-3款规定对网络欺诈犯罪给予规制。二是,通过刑事诉讼、欺诈创制举措、因特网欺诈投诉中心(IFCC)等司法措施防范打击网络诈骗,其中刑事诉讼注重打击,欺诈创制措施注重对治理网络欺诈执法能力提升及网络欺诈犯罪预防,IFCC侧重于对网络诈骗犯罪的识别、评估以及执法决策服务。

(2)美国治理网络欺诈的启示。一是,对网络欺诈进行专门立法,对办理网络诈骗刑事案件法律适用有利于减少分歧,对网络诈骗进行精准打击。二是,网络欺诈执法力量信息交互、执法培训、犯罪预防、案件移送的沟通协作机制,有助于提升网络诈骗执法专业化水平和能力。三是,将网络欺诈的识别、评估交由专门机构负责,提升打击网络诈骗的实效。

3. 英国打击和防范网络诈骗的经验和启示

(1)英国治理网络诈骗的主要内容。一是,在立法层面上,2006年颁布的英国《诈骗法》修改了对“诈骗”的界定,制定了通过虚假信息诈骗、隐瞒真相诈骗和滥用地位诈骗的诈骗方式。二是,司法实务层面上,英国于1987年成立反严重欺诈办公室,2006年在皇家检察署内设立反欺诈犯罪起诉部门、税务与海关起诉部门和金融服务管理局,负责对欺诈犯罪进行调查和起诉[3]。三是,行业自律机构互联网监察基金会,负责搜索非法网络信息,并为此专门设立了一个非法网页链接黑名单,每天对该名单进行两次更新,同时将名单提供给ISP、移动电话营运商、搜索器服务商、过滤公司、执法部门和其他有关机构。

(2)英国打击和防范网络诈骗的启示。英国对网络诈骗的打击防范依托于对传统“诈骗”的规制。对诈骗行为制定专门法典,对打击和防范网络诈骗具有借鉴意义;司法部门成立专门调查诈骗机构和诈骗起诉机构,对打击和防范网络诈骗专业化能力和水平提供了人才资源;行业自律机构互联网监察基金会搜索非法网络信息及非法网页链接黑名单制度,提升了司法部门打击和防范网络诈骗的实效。

4. 韩国治理网络诈骗的经验和启示

(1)韩国治理网络诈骗的主要内容。一是,韩国《刑法》规定了“使用计算机等工具诈骗罪”,包括滥用交易形式侵犯计算机等情报处理装置的行为,也包括错误的命令输入行为,没有授权的信息输入行为或变更行为。这是打击网络诈骗犯罪的主要法律依据[4]。二是,2000年7月韩国警察厅设立网络犯罪应对中心专门调查网络犯罪,担负着接受检举、进行调查、开发新技术和进行国际合作等打击网络犯罪的任务。三是,韩国是世界上首个强制推行“网络实名制”的国家。此外韩国银行将“延迟提款制”的金额限度从300万韩元降低到100万韩元,即收到100万韩元以上银行转账后,若想将钱从自动提款机里取出来,需要等待30分钟以上。

(2)韩国治理网络诈骗的启示。韩国在刑法中明确界定了“使用计算机等工具诈骗罪”的情形,让网络诈骗处于刑法的规制范围,打击网络诈骗有法可依;网络实名制进一步强化了对网络行为的监管,便于快捷高效打击网络诈骗犯罪;“银行延迟提款制度”为防范网络诈骗加装了一道安全阀,让网络被害人有一段缓冲冷静期,这在一定程度上减少了网络诈骗的损失。

四、网络诈骗刑事案件法律适用探讨

网络诈骗由于“网络”因素的介入,更加凸显了现行刑事法律与打击和防范犯罪形势发展的适应障碍,加之司法机关在受理案件、定罪量刑、涉案财物追缴等方面存在地区差异、个案差异,严重制约了打击和防范网络犯罪的实效。在当前形势下研究网络诈骗法律适用更具有现实意义。

1. 应当就网络诈骗犯罪进行立法

(1)网络诈骗罪的刑事实体立法问题。目前有三种观点:①制定打击和防范网络诈骗的单行刑法,在法律责任部分明确需要追究刑事责任的情形以及量刑幅度。②在刑法中设立网络犯罪专章,将利用网络实施信用卡诈骗罪、利用网络集资诈骗罪、利用网络实施合同诈骗等犯罪行为纳入网络诈骗罪一节。③通过《刑法修正案》的方式,增加有关“网络诈骗”的条文,明确网络诈骗犯罪的内涵和外延,以及处刑范围。本文同意第三种意见,增加网络诈骗罪的条文或者在原《刑法》中增加关于诈骗罪以及其他特殊诈骗罪的条款,将利用网络或网络技术实施诈骗的情形吸收进原来的条款内。

(2)网络诈骗罪的刑事程序立法问题。现行刑事诉讼法在管辖问题、证据规则问题、立案前处置程序等方面的立法,难以适应当前治理网络诈骗犯罪的需要。本文赞同网络诈骗刑事案件的程序立法可以参照2012年刑事诉讼法未成年人刑事诉讼特别程序,将网络犯罪(含网络诈骗犯罪)案件程序作为特别程序加以规范。

(3)虚拟财产作为网络诈骗犯罪对象纳入刑法调整问题。刑法保护的虚拟财产被界定为满足一定条件下可以兑换成流通货币的电子数据,应包括网络游戏角色等级、技能,以及装备、购物网站积分、电子邮件,以及计算机及网络运用程序电子账号、密码、头衔等。

(4)网络诈骗的罪状问题。网络诈骗即行为人以非法占有为目的,利用互联网或互联网技术虚构事实或隐瞒真相,使对方陷于认识错误,自动地向对方或对方认可的第三方交付数额较大的公私财物的行为;或者以实施诈骗为目的在互联网上发布虚假信息,情节严重的行为。

(5)单位资助网络诈骗犯罪立法问题。对于单位实施网络诈骗犯罪行为,建议增设资格刑:一是直接负责的主管人员和其他直接责任人员在一定期限内不得从事与网络相关的行业;二是在一定时期内限制该单位法人参与招投标、公开募集资金的权利。

2. 构建和完善网络诈骗犯罪的证据制度

(1)网络诈骗犯罪电子证据的适用问题。司法实践中对网络诈骗电子证据的适用问题归根结底就是,办理网络诈骗犯罪案件收集的电子证据要符合证据的三性要求,即合法性、真实性、关联性。其主要内容:一是,侦查机关收集电子证据要符合法定程序,对网站、网络运营商以及银行金融机构掌握的证据,侦查机关应当提取涉案电子证据,制作电子证据提取笔录,并在笔录中注明所提取证据的来源,原持有人等情况。二是,拟作网络诈骗犯罪定罪量刑的电子证据应当通过第三方进行技术鉴定,鉴定该电子证据是否经过增加、删除、修改,以确保其真实性。三是,运用间接证据、证据之间联系与案件发生的时间、地点、过程、结果等有内在必然联系,以及是否存在不能排除合理怀疑,以确定网络诈骗电子证据的采信。

(2)网络诈骗证据非法证据的排除问题。对于无法确定真实性的证据或经过增加、删除、修改影响真实性的证据不能作为网络诈骗犯罪案件定罪量刑的证据。对证据真实性有异议的,可以通过侦查人员、证人以及鉴定专家出庭接受控辩双方质证,未经质证的证据不得作为网络诈骗犯罪案件定罪量刑的证据。收集、提取证据在提取笔录无侦查人员、电子数据持有人(提供人)、见证人签名或者盖章的,或者对电子数据的名称、类别、格式等注明不清的,经补正或者作出合理解释的,可以采用;不能补正或者作出合理解释的,不得作为定案的根据。

(3)网络诈骗犯罪帮助主观“明知”的推定问题。司法实践中在网络诈骗行为人拒不供认的情况下,“主观”明知应综合认定:一是,实施网络诈骗各成员之间就实施网络诈骗的意思表示信息;二是,行为人是否使用虚假身份、虚假地址以及虚假方式提供服务或接受帮助以获取利益;三是,行为人对网络诈骗的认知程度,结合行为人的参与实施诈骗时间跨度以及其实施的具体行为;四是,获取的费用或报酬明显高于市场价格;五是,执法人员调查时是否具有销毁、修改数据以及向其他犯罪嫌疑人通风报信的情形。

3. 司法上应注重上层指引消除分歧达成共识

(1)网络诈骗的罪名适用问题。①行为人实施网络诈骗犯罪过程中,其行为触犯网络诈骗犯罪的同时也构成其他特殊诈骗犯罪的,择一重罪从重处罚。②对网络诈骗犯罪中帮助转移赃款的行为人,要考虑结合案件进行综合考虑。一是,行为人实施帮助转移赃款行为前是否与其他网络诈骗行为人事前达成犯罪共同故意,如有事前共同犯罪故意则按网络诈骗共犯处理。二是,未达成共同犯罪故意的,行为人利用自己银行卡转移赃款的,适用掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪。三是,未达成共同犯罪故意的,行为人利用多张银行卡转移赃款的,适用妨碍信用卡管理罪。

(2)网络诈骗的财产刑适用问题。对网络犯罪分子既要依法判处其主刑,同时对网络犯罪分子应当加大依法并处财产刑的力度。建议对判处有期徒刑一年以上的网络诈骗犯罪分子应当并处罚金,对判处有期徒刑十五年以上的网络诈骗犯罪分子应并处没收个人财产。

(3)网络诈骗的缓刑适用问题。对网络诈骗犯罪应严格适用缓刑,进一步明确适用缓刑的条件,对网络诈骗犯罪分子适用缓刑应报上级人民法院备案。本文认为,网络犯罪行为人适用缓刑的还需满足下列条件:一是,行为人认罪、悔罪,退赃、退赔;二是,分赃较少且不是主犯;三是,具有法定从轻减轻情节的。

(4)网络诈骗的共同犯罪问题。网络诈骗共同犯罪为两人以上共同实施网络诈骗的,应当从是否明知他人实施网络诈骗,有无实施网络诈骗的意思联络,有无实施配合、帮助他人实施网络诈骗的行为等方面综合审查认定是否构成共同犯罪。一是,通过犯罪嫌疑人供述和辩解、证人证言、被害人陈述以及在案电子证据、其他证据综合考察,以认定网络诈骗犯罪嫌疑人之间,网站和网络平台运营管理机构之间,转移赃款、发布虚假信息等特殊人员与网络诈骗犯罪团伙之间是否具备犯意联络,是否具有主观故意。二是,加强对网络诈骗共同犯罪的司法判例指导工作,通过发布指导案例和审理网络诈骗座谈会议纪要的方式,在网络诈骗共同犯罪主观“明知”、犯意联络、共同犯罪行为人之间的责任等问题上进行规范和指导。

五、小结

通过对468份全国已裁判的网络涉及诈骗刑事案件进行分析,我们发现,针对网络诈骗的特点,刑事实体法立法显然不能有效打击相关犯罪输送罪名体系,刑事程序法也不能提供惩治该类犯罪的电子证据收集、固定等有效手段。为此,刑事立法上应进行网络诈骗犯罪的立法,刑事司法上应当注重最高司法机关的上层指引功能以消除司法适用分歧,并借鉴域外国家、地区和组织的经验,尝试构建和完善网络诈骗犯罪证据适用制度。