崇古与创新

2019-10-21邓欢琴

邓欢琴

摘 要:在西方音乐发展的历史长河中,作曲家的创作受到时代、社会、政治、经济等多种因素的影响和制约,最基本、最直接的因素则是时代的美学思想和审美观念随之引申的变化,由此产生风格各异的音乐作品。特别是在20世纪,随着欧洲国家战争的频频爆发,为作曲家音乐风格的转变提供了相对重要的途径,本文则通过对美籍俄罗斯作曲家斯特拉文斯基的音乐风格,从不同角度进行简要剖析,以探析其风格转变之过程、影响及意义。

关键词:音乐风格;俄罗斯音乐;新古典主义;序列音乐

引言

“呈现于事物外部并具有一定审美价值和準则性的表情、态度、格调、韵味即为风格,而一种音乐风格的形成,则指的是音乐艺术本身,即创作、表演中所体现的风韵、格调。①”但是,作曲家在进行创作时,使用音乐范畴中各种音乐要素——曲调、节奏、音色、力度、和声、织体和曲式等以特定的方式结合,所营造出的某种独特音响效果和形成独具特色的音乐风格,除了常受到时代、民族、地域等环境的影响之外,还受到当时的政治、经济以及上层建筑的影响,故其不仅体现了作曲家运用音乐元素的能力,更代表了作曲家所在的某一时期或某一地区的音乐风格。正如斯特拉文斯基于所处的特殊环境中,以俄罗斯音乐为创作基础,将民族音乐与传统的西方音乐创作模式相结合,最终形成自己独特的音乐风格。

斯特拉文斯基的音乐风格经历了两次重大的转变,即第一次是“俄罗斯民族主义时期”转向“新古典主义时期”,主要原因是1920年由于战争原因,其移居法国巴黎,且科克托《公鸡与丑角》一文对德国音乐的统治地位提出抗议,致使其表达了“法国音乐的新颖、简单、反浪漫主义风格将很快影响世界的希望和信念。②” 第二次则是“新古典主义时期”转变为“序列音乐时期”,由于时代的变革,即第二次世界大战的爆发,大量欧洲音乐家移民美国,又以勋伯格为代表的“十二音乐”在当时影响甚大,并且战后的“十二音音乐”被作曲家们进行了一定意义上的变革,如其强烈的调性导向使得十二个音符不一定都使用,或者重复使用等情况发生。而在斯特拉文斯基的音乐创作中,则产生了一种五音序列与之严格的序列化排列,从而转入新的音乐风格时期。本文则对斯特拉文斯基不同创作时期的音乐风格加以阐析,在时代变革的影响下,突出其音乐风格之“多变”,抛砖引玉,为后续研究提供一定的参考价值。

一、俄罗斯音乐时期

20世纪前半叶,欧洲科技革新、工业化水平提高、医疗服务改善等为人们过上更好的生活提供了保障,呈现空前的繁荣景象,由此带动了社会各领域的变化、发展和兴盛。在艺术领域,则表现为对文艺复兴以来所倡导的传统的西方艺术现实主义传统进行终结,人们不再只是依附于传统的审美理念和创作手法,而是探寻某种新的、内敛的而不是浪漫主义时期外向的、夸大的艺术表现形式。如在绘画领域,画家们由19世纪的内省风格转而形成以康定斯基为代表的一种纯粹而抽象的绘画风格。在文学领域,作家们运用“意识流”技法以体现人物的记忆顺序和内心反思所呈现的事件,其真实性以新且独特的现代视角进行描述,代之逐渐忽略事件发展的时间性、逻辑性和相互矛盾的时空维度之间的区别。在音乐方面,则如同建筑一样,传统的风格被一种简单、具有功能性的构思所取代,进而强调实用性、现实性。而在这一时期,斯特拉文斯基不仅亲身经历了艺术与社会、文化发展的洪流,而且还见证了19世纪浪漫主义传统的颠覆以及20世纪新纪元的开启,即新一代的作曲家们探求某些新的理想风格来表达音乐,即集中寻求新的音响效果以及新的音乐风格,便逐渐造成了音乐风格的多元化。

在斯特拉文斯基早期(1905-1919)的音乐创作中,其音乐题材根植于俄罗斯民族主义传统,并在不同程度上还受到印象主义、原始主义和自然主义的影响,其音乐语言在遵循调性音乐的基础之上,结合19世纪浪漫主义音乐风格的传统,在音乐语言的表达方式上更加自由化、个性化。因此,这一时期反映了斯特拉文斯基强烈的民族意识和创作欲望,具有时代特色的作曲技法和俄罗斯民间音乐精神是其创作总的特点。在斯特拉文斯基学习音乐的生涯中,有不少作曲家给予其专业的指导与帮助,20世纪初在里姆斯基-科萨科夫的指导下,其创作的管弦乐曲《幻想谐谑曲》和《焰火》呈现出截然不同和高度个性化的创作风格,主要表现在对八声音阶的运用、短小动机单元的变化以及和声持续的“静态”运用,其通过高超的配器技法来支配静态和声的运动,正预示了其后期音乐风格的特色。最能体现斯特拉文斯基俄罗斯音乐风格的则是1909年受俄罗斯芭蕾舞团的谢尔盖·佳吉列夫邀请进行音乐创作的3部芭蕾舞剧作品,即《火鸟》、《彼得鲁什卡》和《春之祭》。

《火鸟》创作于1910年,斯特拉文斯基的大部分音乐遵循着19世纪的旋律特点,保持了自然音和传统的调式调性(如谱例一),并于一定程度上体现了半音化与俄罗斯神话故事中超自然元素的联系。而这些均受到里姆斯基-科萨科夫的直接影响,里姆斯基敏锐的眼光和对艺术的洞察力对斯特拉文斯基的音乐创作转型具有重要的指导、推动作用,用他自己的话说“他是第一个来到我身边的,他在我开始的时候鼓励我并且以他有效的推动方式支持我。他爱我的音乐,他信任我的发展,此外他还倾注其全部能量使公众能够接近我的作品。到今天,也就是此后的若干年,人们才开始认识到由于他的去世而出现了多么大的缺口。就整体而言是无人能够取代他的。③”

谱例一:

《彼得鲁什卡》(1911年)与前一部舞剧《火鸟》有着不同之处,此部作品更具浓厚的现代性和反浪漫主义意味,并且与19世纪末意大利的真实主义歌剧有相似之处,即以市民生活为创作背景,以下层人物为主角,真实的再现了社会生活的现实面貌,好似一幅朴实的民俗风情画。斯特拉文斯基用一系列简朴紧凑、棱角模糊的音乐形式描写民间故事中三角恋爱关系,就如同其第二场景中所呈现的那样,以根音相距三全音所构成的两个具有双重性质的大三和弦(如谱例二),将之视为一个完整的半音复合体,由此产生独特的音响效果,即著名的“彼得鲁什卡和弦”。由于此和弦及以它为基础引申的音乐,意味了两个同时出现的调,人们通常描述为“双调性”音乐的复合音乐形式。在一定程度上,斯特拉文斯基将音乐进行了艺术升华,是对某种现实生活的一些观念、看法。

《春之祭》(1913年)音乐内容描写的是俄罗斯古代民族于春季献祭的宗教仪式,某种意义上象征了当时西方文化界对原始艺术的崇拜,其作品中所展现的神秘、粗野而残酷的情景以及表现人紧张、害怕等的情绪,是20世纪初社会心理现象的真实反映。在音乐表现上,其节奏复杂多变,如第一部分第二场中“少女们的舞蹈”,看似合规则的用小节线加以区分各乐节,但是其用圆号连续不断的演奏加强了音乐的不规则感(如谱例三),摧毁了原本的节拍规律,似乎打破冬天寒冷的、安静的气息,代之以活泼、富有动律性的旋律加以转换变,音乐变得明朗起来,预示了春天的到来。再加上管弦乐演奏的和弦、和声重音等的巧妙结合,良好的体现了音乐中的人物形象与性格,为舞剧开阔了更广的天地,且富于音乐以独特的动作语言,给予听者以耳目一新之感,不愧为现代西方音乐史上的一座里程碑。

谱例三:

1913年之后,由于第一次世界大战的爆发,斯特拉文斯基被迫离开故国,1914年斯特拉文斯基移居瑞士,由于住所的变化,也是其音乐风格发生转变的一个重要因素。在此期间创作的作品有《士兵的故事》、《婚礼》等,《士兵的故事》的创作已近似法国作曲家萨蒂以及六人团的音乐创作倾向,预示了其音乐风格的转变。但是,纵观斯特拉文斯基整个俄罗斯音乐时期的创作,其音乐题材均属于本土故事或传说;旋律曲调仍具有俄罗斯民间音乐特征;其优秀的配器技巧得益于里姆斯基-科萨科夫的真传;其调性在很大程度上相对独立于传统的调性观念,“我主要的关注与其说是调性,不如说是人们应该如何看待一个单音、一个音程或甚至一个音的复合体的极点吸引力。④”可以说,一战结束后的几年里是其早期到中期音乐风格发生转变的一个过渡阶段。

二、新古典主义音乐时期

经过20世纪早期的艺术动乱之后,旧欧洲大规模解体,工业社会的缺陷暴露无遗、乐观的科技世界观以及原先所持有的信念从根本上产生动摇。残酷的战争导致当时的知识分子及艺术家们转变态度,因此一系列新的思想观念脱颖而出,人们普遍认为欧洲文化需要一次重新定位,需要一种更加简约、客观、现实与克制的艺术样式,以此达到新的整合。这些新的观念主要以三个艺术团体为代表:首先,是由荷兰艺术家组成的“风格派”艺术团体,其倡导几何形状、数学式的纯粹艺术,如蒙德里安所言“艺术作品必须被‘制作,被‘建构,人们必须尽可能客观的对结构和关系创造出一种新的表达方式。⑤”其次,是德国魏玛建筑家瓦尔特·格罗皮乌斯1919年建成的包豪斯艺术学校,其反对之前艺术中的个人主义,推崇公眾化的艺术态度,“让我们一起创造未来的新建筑,它将是一个集体,建筑和绘画为一体的整体,⑥”并强调保持现代工业材料中的原本质感以及当代大众对需求的响应。最后,是由法国建筑家勒·科比埃领导的期刊《新精神》,其以“纯论化者”著称,宣扬“有一种精神,即一种清晰理念指导下的建构与合成的精神。⑦”三个艺术团体所倡导的造型艺术和实用艺术理念在战后的音乐创作中也引起了共鸣,音乐不再是被看做是用神来揭示创始者的终极工具,而是越来越被看作是包含各要素和关系的秩序,这在斯特拉文斯基中期的音乐创作中体现的淋漓尽致。总的来说,此时的艺术家们除了普遍强调相关艺术的实践作用与社会作用外,更强调艺术能够帮助大众获得生计为职责,艺术逐渐成为人解放的工具。

“新古典主义”最初并不是用于斯特拉文斯基的音乐作品,而是作为法国建筑装饰设计领域的艺术运动随之出现,旨在对传统艺术内涵艺术风格的回归,以塑造更古典、庄重而明朗的风格。施勒策是首次将两者联系在一起,并且认为斯特拉文斯基是真正使“新古典主义”增添风彩的作曲家。1918年,“印象主义刚刚用绚丽的焰火送别了一个冗长的节日,现在我们是用爆竹迎接另外一个节日的时候了。”这是让·科克托《公鸡与丑角》文中的一段内容,由此掀起了“返璞归真”的艺术创作口号,借以突破德国音乐的统治地位,代表作曲家以萨蒂、六人团为主。此时,斯特拉文斯基移居法国巴黎,使其以西方音乐的主流有了更加直接、更密切的接触。在他的心目中,法国已成为其第二故乡,在这里,法国优美的艺术氛围给予了其与故乡截然相反的西方观念,正如其所云“我对清晰的感觉和对严谨的狂热是由法国唤醒的,我厌恶空洞的废话大话、无病呻吟和创作力迸发时缺乏谨慎,不管怎样这就是我所感受到的一切,”并且给予萨蒂的音乐作品以肯定性评论,“全无不相干音响粉饰而严格清晰的音乐语言,”可见,20世纪初的社会历史事件对作曲家的创作有着重要的影响,“世界大战、世界历史上的社会政治事件加速并激化了斯特拉文斯基创作风格阶段的变更。”

在斯特拉文斯基“新古典主义”时期的音乐创作中,并未受到西方音乐传统的束缚,而是以此为参照物,以冷静客观的态度看待西方音乐的风格模式,逐渐形成明确的音乐美学观,即强调形式结构的平衡胜于个人情感的表现。相较于早期的音乐创作,其避免直接引用俄罗斯民间音乐的某些元素,在旋律材料方面依然渗透着民间风格,其以当代和声及节奏为基础,在传统的基础上大胆创新,旋律乐思更加简短、片段化,节奏明确而千变万化,固定低音和曲式的发展通过层次化和拼接技法得以实现,这些特征在作品《普尔钦奈拉》、《管乐八重奏》、《奏鸣曲》和《浪子的历程》等中体现的淋漓尽致,并将新古典主义音乐风格推向了发展的顶峰。

舞剧《普尔钦奈拉》是斯特拉文斯基新古典主义音乐风格的第一首代表性作品,创作于1920年,其旋律灵感大多来源于18世纪某些佚名作曲家的作品,再以其自己的风格特色加以配器,音乐简洁、客观,好似一幅早期音乐风格的现代漫画。“《普尔钦奈拉》是对过去和真谛的发现,就像神的显现一样。通过它,使我后来的整个创作成为可能。”之后,便创作了较多的具有新古典主义特色的音乐作品。

《管乐八重奏》(1923年)标志着斯特拉文斯基新古典主义音乐风格已达到成熟,不再只是一部具有激发强烈感情的作品,而是注重其想表达的严格的形式结构,即旨在建立具有自足性的客观要素之上的音乐作品,体现了其创作思想的严谨。

第一乐章,对奏鸣曲体裁进行了全新的尝试,将管乐组合运用于其中,长笛声部与单簧管声部成对出现,与其他声部进行卡农式的模仿(如谱例四),各声部依次推进,进而推动者音乐情绪的发展。

谱例四:

第二乐章采用具有圆舞曲性质的主题变奏手法,在节奏和节拍划分上遵循着圆舞曲的节拍规律,但其节拍重音仍不规整(谱例五),故而在横向保持错位,纵向上则形成多调性、多调式叠置的复调结构。

谱例五:

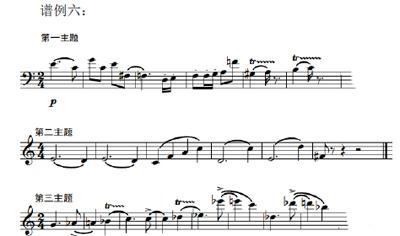

第三乐章仍然保持传统的回旋曲曲式,全曲围绕着三个主题变化发展(谱例六),透露了十八世纪巴洛克时期复调作品的创作特征,“在写这段乐曲的时候,我的脑海中有个遥远的角落里浮现出巴赫的双声创意曲。”

谱例六:

《管乐八重奏》在某些意义上呈现了对传统对位写作观念的接受以及对清晰、标准化的古典形式的坚持,此作品中所使用的传统作曲模式和手法几乎涵盖了1950年代初之前的全部创作,是“音乐之上的音乐”,从而为广泛意义上的新古典主义运动奠定了基础。

歌剧《浪子的历程》(1951年)是斯特拉文斯基具有新古典主义音乐风格的最后一部作品,该歌剧以具有现实主义道德寓意的善与恶为主题(如段末),按时间发展的先后顺序进行描述,表达了对美国社会的认同以及对美好生活的欣慰和感慨。在音乐的部分情节、人物的音乐处理上运用了18世纪末莫扎特式的歌剧传统手法,充分采用了分曲结构和无伴奏宣叙调,充分发挥自己的器乐音乐特长,并引起世界性的关注。“对于作曲家本人,这代表着完结,这就好像自己结束了一场歌剧一样。”

让我们一同歌唱,

无论何时何地,

在月光还是在阳光下,

这个格言已证明是真确的,

自从夏娃、亚当的时候。

对于那懒散的躯体,

闲滞的心灵,

魔鬼会寻找,

一种工作给他;

一种工作,亲爱的先生,亲爱的人,

为你---和你!

对于斯特拉文斯基来说,其“回到过去”并非和任何已有的风格时期联系在一起,而是涵盖了过去西方音乐的每一个时代,如巴洛克时期、古典主义时期等,其以“局外人”的身份通过探索西方音乐历史中的全部作品以寻求自己创作的基础,无愧于作为现代艺术家创造个性的强有力代表。

三、序列主义音乐时期

随着第二次世界大战的爆发,欧洲各国均付出了沉重的代价。主宰了二十世纪四分之一时间的新古典主义被怀疑和反感,加上战争所造成的巨大破坏,使其所有与过去进行调和的希望更为渺茫,故人们需要与所有以往的艺术创作之观念、方法和形式彻底决裂,由此,20世纪初流行于德国、法国、奥地利、俄罗斯、美国等国的“表现主义”文学艺术流派成为主导。

“表现主义”的形成主要受康德哲学、柏格森的直觉主义以及费洛伊德精神分析学的影响,注重推翻旧传统,借以突出对现实社会的不满,强烈要求改革。表现主义最初源于20世纪初的绘画领域,二、三十年代又在文学、音乐等其它艺术领域得到极盛的发展。

在绘画方面,表现主义一词最初用在1901年法国画家朱利安·埃威尔一幅油画的题名中,旨在表明其风格与当时具有模仿或象征意味的派别加以区分,且此风格在塑造时会加入其它因素,以表达对所处社会的不安、对自然与和平的向往等内在主观感受,代之用极其抽象的方式借以抒发其内心情绪。

在文学方面,表现主义最早出现在二十世纪初的德国,1911年希勒尔《暴风》期刊中,首次用“表现主义”一词以称呼德国先锋派的作家,直到1914年以后,“表现主义”一词才被人们普遍认识和采用。这是源于当时正处于战争时期以及之后德国对此所作出的改革,由此出现了许多反映社会现状的无奈、消极情绪和对和平希冀等大量的创作题材。如诗歌题材的主题多为城市的喧嚣、混乱、罪恶,凸显了隐逸的伤感情绪,真实的再现了人性的泯没;小说中的人物形象成为现实生活的变形或扭曲,揭示了工业社会的异化现象和人失去自我的严重精神危机;戏剧内容荒诞离奇、结构凌乱、场幕之间缺乏内在联系、情节变化突兀,其人物内心独白多用简短、快速、高声调、强节奏等表现人物情感,同时灯光和音乐等填充戏剧语言效果,无不体现了社会现实的黑暗与人们内心的强烈不安。

在音乐方面,最早将“表现主义”运用于音乐领域的是以勋伯格为代表的“新维也纳”乐派,是对法国印象派所强调的朦胧、模糊、虚无缥缈的描写事物的一种批判,其倡导音乐应表现人们的思想本质和心灵世界。故此,至巴洛克开始,长期以来主属相结合的音乐形态发生根本性的变化,即纵向关系的解放,为横向运动的手法提供了更富于的创作空间,八度中的十二个音被平等对待,多种调式调性的纵向叠制、节奏节拍对位、多风格拼贴式復调等成为音乐创作的可能,其表现形态更加多元。如勋伯格所言“艺术家为之奋斗的最伟大目标只有一个,那就是表现他自己,而且我们的心灵才是客观世界的真实反映。当用自己的心灵感受到德奥现实生活充斥着痛苦和罪恶的时候,便用音乐曲表现自己内心所感受到的那种压抑、孤寂、苦闷、绝望、刺激和疯狂的情感。”

自第二次世界大战以来,音乐成为某种矛盾的综合,并且逐渐成为具有不同色彩和形式多变的拼凑物。虽然布列兹认为早期的20世纪作曲家们没能在新时代到来时进行一次彻底的音乐革命,但是在韦伯恩之后,其对新音乐中的音乐元素作出调整,斯特拉文斯基云“十二音作曲技巧是一种打磨而成的平面,一种结晶,一种可能性,可以同时呈现出同一种观念的多面性。”即序列程序不仅体现在音高上,还应包括节奏、力度、织体和形式本身,从而导致完全脱离以往音乐成规的结果。序列音乐作为20世纪重要的音乐创作方式,“半音化的历史和任何事物一样,是由低级阶段向着高级阶段发展的,也有量变到质变的过程。”因此,继斯特拉文斯基创作《浪子的历程》之后,其由于各种因素的影响,加之1939年第二次世界大战爆发不久,便移民美国,并定居于洛杉矶,随之迎来了斯特拉文斯基音乐创作新风格的转变,由此开始其新的音乐创作时期,代表性的作品如《康塔塔》、《乐章》、《颂歌安魂曲》等。