老年痴呆患者的精神行为状况及其影响因素

2019-10-10杜娟陈玉华阮湘虹王艳李利

杜娟 陈玉华 阮湘虹 王艳 李利

(南方医科大学南方医院惠侨医疗中心,广东 广州 510515)

痴呆是慢性获得性进行性智力障碍综合征,缓慢出现的智力减退是其主要临床特征,患者常伴有不同程度的人格改变,根据其病因分为变性病性痴呆与非变性病性痴呆〔1〕。据世卫组织统计,2015年世界范围内痴呆患病人数超过4 700万人,且每年新增病例为770万例,预计至2030年全球痴呆患病人数将超过7 500万人,且主要集中于低收入国家与中等收入国家〔2〕。据调查,有超过70%的痴呆患者在疾病发展期间有不同程度精神行为症状,且部分患者不得不较早接受住院治疗或家庭照护,为患者及其家庭带来巨大压力〔3〕。痴呆患者出现的精神行为症状由不稳定的紧邻因素与相对稳定的背景因素相互作用导致,前者包括物质、社会、心理等,后者包括认知能力、病前个性特征等,确定这些可能的因素并实施干预对老年痴呆患者精神行为症状的防治意义重大〔4,5〕。本研究观察老年痴呆患者精神行为状况,并分析其可能的影响因素,旨在为老年痴呆患者的防治提供依据。

1 资料与方法

1.1纳入对象 在获得南方医院惠侨医疗中心医学伦理委员会批准同意后,选择2017年1月至2019年1月住院治疗的老年痴呆患者287例,其中男106例,女181例;年龄60~90岁,平均(74.12±10.17)岁。均符合入选标准:(1)纳入标准:①无视力障碍、听力障碍;②具备较好的语言交流能力;③对相关调查表及任务的执行可理解并能简单操作;④患者及其家属对本研究实施的内容了解并签署知情同意书;⑤经简易智力状态检查量表(MMSE)与临床痴呆评定量表(CDR)评估,并参照《中国痴呆与认知障碍诊治指南(二):痴呆分型及诊断标准》〔6〕中痴呆相关诊断标准确诊;⑥近4 w内药物使用稳定且病情稳定。(2)排除标准:①合并心、肝、肾等重要脏器衰退者;②卧床不起者;③有其他精神疾病或精神分裂症诊断者;④合并其他终末期疾病者。

1.2方法 采用问卷调查与量表评估的方式调查患者一般情况(人口学资料、管理情况、照护者情况、家属探视情况等)、认知功能(经MMSE量表评估)、痴呆程度及精神行为症状〔采用神经精神科问卷知情版量表(NPI-Q)评估〕。

1.2.1一般情况调查 调查并记录患者一般人口学资料,包括性别、年龄、受教育程度、体重等,同时调查记录照护者情况、家属探视情况、痴呆管理情况、患者自我健康评估情况。

1.2.2MMSE评估〔7〕包含场所定向力、时间定向力、注意力、记忆力、语言、回忆力、空间能力等,共涵盖30个条目,各个条目分值为1分,量表满分为30分,分值越高提示患者认知功能越好,根据患者的受教育程度定义痴呆的MMSE评估界值:文盲:MMSE分值≤19分;小学:分值≤22分;中学:分值≤26分。

1.2.3CDR评估〔8〕主要用于评估痴呆患者痴呆严重程度,评估内容包括定向力、记忆力、判断能力、解决问题的能力、社会交往能力、工作能力、个人业余爱好、家庭生活、生活自理能力等,按照CDR评分标准将痴呆严重程度分为5个等级:0为无痴呆,0.5为可疑痴呆,1为轻度痴呆,2为中度痴呆,3为重度痴呆。

1.2.4NPI-Q评估〔9〕根据照护者提供的相关信息评价患者过去4 w内出现的12种痴呆精神行为症状,包括幻觉、妄想、抑郁、攻击性/激越、欣快、焦虑、感情淡漠、情绪不稳/易激惹、脱抑制、异常运动行为、食欲及进食障碍、夜间行为/睡眠障碍。若症状存在则判定为是,反之则判定为否,对判定为是的患者根据其症状严重程度分为3级,1分为轻度、2分为中度、3分为重度。遵循英文版要求计算问卷总分,将全部症状严重程度得分相加之和作为总分,范围为0~36分,分值越高提示患者精神行为症状越严重。

1.2.5生活自理能力(ADL)评估〔10〕该量表包括修饰、进食、穿衣、控制大便、洗澡、如厕、控制小便、床椅转移、平地行走、上下楼梯10项,各项均以4级评分计分,1分:可自行解决,2分:有难度,3分:需要帮助,4分:根本无法做到。总分≤20分属于正常,>20分属于生活能力低下。

1.3统计学方法 采用SPSS20.0软件进行χ2检验,Logistic回归分析。

2 结 果

2.1精神行为症状 287例老年痴呆患者中出现至少1种精神行为症状者272例,占比94.77%,其中主要精神行为症状为夜间行为/睡眠障碍,占比59.23%(170/287),后依次为异常运动行为〔134例(46.69%)〕、情绪不稳/易激惹〔127例(44.25%)〕、抑郁125例(43.55%),攻击性行为/激越101例(35.19%),妄想95例(33.10%),幻觉77例(26.83%),感情淡漠76例(26.48%),焦虑57例(19.86%),脱抑制49例(17.07%),进食及食欲障碍41例(14.29%),欣快38例(13.24%)。

2.2影响因素的单因素分析

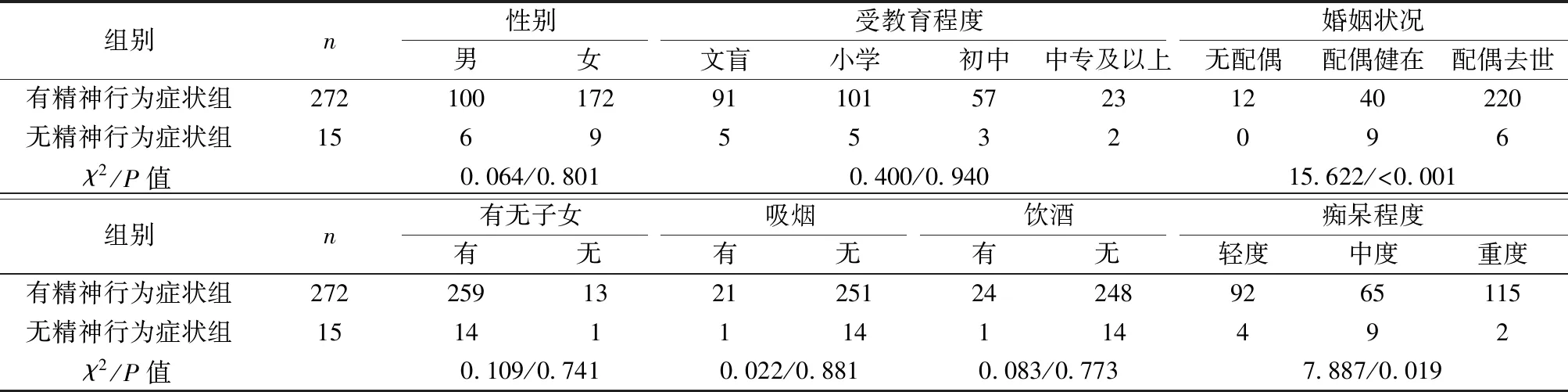

2.2.1背景因素 婚姻状况、痴呆程度可能是老年痴呆患者精神行为症状的影响因素(P<0.05),与性别、受教育程度、有无子女等其他背景因素无明显相关性(P>0.05)。见表1。

表1 老年痴呆患者精神行为症状背景因素单因素分析(n)

2.2.2紧邻因素 ADL评分、住院期间家人探视频率可能是老年痴呆患者精神行为症状的影响因素(P<0.05)。与照护者性别、照护者受教育程度、照护者职称等因素无明显相关性(P>0.05)。见表2。

表2 老年痴呆患者精神行为症状紧邻因素单因素分析(n)

2.3多因素分析 将2.2中背景因素与紧邻因素经χ2检验差异有统计学意义的变量纳入,经多项Logistic回归分析检验证实,婚姻状况、痴呆程度、住院期间家人探视频率、ADL评分是老年痴呆患者精神行为症状的影响因素(OR>1,P<0.05)。见表3。

表3 老年痴呆患者精神行为症状影响因素多因素分析

3 讨 论

痴呆患者除表现认知功能损害外,随着病程的延长或住院治疗时间延长,还将表现出不同程度精神行为症状,这些症状的存在不仅加剧患者认知功能损害程度,加重病情,同时还影响患者预后,降低其日常生活活动能力及生活质量,在一定程度上增加了照护者负担及家庭经济负担〔11,12〕。故早期评估痴呆患者精神行为症状发生风险,并给予合理针对性的干预极为关键。

随着痴呆病情进展,越来越多的患者,特别是长时间接受住院治疗的老年患者会出现各类精神行为症状。本研究结果与沐楠等〔13〕研究结果近似。进一步分析各症状分布与构成发现,夜间行为/睡眠障碍是占主要地位,而Selbaek等〔14〕在2012年的研究中发现,社区痴呆患者精神行为症状以淡漠为主,与本研究结果有区别,究其原因可能与研究对象生活环境、性格等因素有关。针对不同的精神行为症状也需要采取不同的照顾方案,这也是目前我国主要面临的痴呆照护问题,其中以夜间行为/睡眠障碍、异常运动行为、易激惹的照护负担最为突出。可见在院内照护老年痴呆患者时,根据其精神行为症状灵活地制定护理干预方案,并合理分配照护资源,对提高照护质量、减少照护者照护负担意义重大。

老年痴呆患者躯体功能损害及认知功能损害随着疾病进展将不断加剧,但在不同的患病阶段,患者精神行为症状的患病率有较大的区别,本研究结果显示,老年痴呆患者痴呆程度可能是影响精神行为症状的主要因素,随着痴呆程度加重,患者精神行为症状越多且程度严重,且多表现为情感障碍,究其原因可能是随着痴呆病情的加重,患者情感衰退、情感淡漠愈发明显,随之情绪变化及情感反应日趋衰退,导致正常或异常的情感无法表达〔15〕。此外,婚姻状况也可能是影响痴呆患者精神行为症状的主要因素,婚姻状况不稳定者,随着婚姻状况的改变,尤其是配偶过世者,特别是男性患者,丧偶后患者不仅丧失情感依赖,同时日常生活上也失去照料,故极易出现精神行为症状,尤其是行为紊乱发生较常见;此外,失去生活照料的老年痴呆患者在住院治疗护理期间,因生活环境发生改变,较其他患者更易出现认知障碍,且主要表现为定向障碍〔16~18〕。除此之外,老年痴呆患者精神行为症状还与住院期间家人探视频率及ADL评分有关,其中家人探视越少患者精神行为症状越严重,究其原因在于家属探视少,患者常感受到社会孤立状态,归属感、自我实现等需求无法得到很好的满足,故精神行为症状加重〔19〕。可见,住院治疗护理期间叮嘱家属增加探视次数,给予老年痴呆患者良好的照护极为必要。痴呆患者不仅伴有不同程度认知障碍,且日常生活活动能力也受到明显影响,本研究发现,随着日常生活能力减弱,患者精神行为症状更严重,究其原因,患者日常生活能力越差,需长时间卧床,与外界接触更少,较其他患者更容易出现抑郁、焦虑等精神行为症状〔20〕。可见,老年痴呆患者住院治疗护理期间帮助其提高日常生活活动能力的重要性。因本研究纳入样本量较少,治疗期间未考虑药物可能带来的影响,仍有局限性,结论的真实性还应在未来进行长时间、大样本的研究进一步证实。

综上所述,老年痴呆患者多伴不同程度精神行为症状,这是患者某种护理需求的提示,可能受婚姻状况、痴呆程度、住院期间家人探视频率、日常生活自理能力等因素影响,照护人员应根据患者需求及可能存在的影响因素给予其合理针对性的照护,以减少患者精神行为症状发生。