老年局部进展期中低位直肠癌新辅助放化疗效果的影响因素

2019-10-10卢琳赵清叶宋婷婷鞠芳

卢琳 赵清叶 宋婷婷 鞠芳

(青岛市中心医院肿瘤科,山东 青岛 266042)

直肠癌是临床常见的一种恶性肿瘤,临床调查发现,随着老龄化日益加重,老年直肠癌发病率也随之升高〔1,2〕。因直肠癌早期患者无典型体征和症状,多数患者诊断时已达局部进展期。手术是临床治疗直肠癌的首选方式,但单纯手术治疗局部进展期直肠癌的远期疗效不尽如人意,术后5年存活率仅达50%,不利于患者预后〔3,4〕。随着医学技术不断提升,新辅助放化疗逐渐应用于临床,可使局部进展期直肠癌在手术治疗前肿瘤明显缩小,甚至达到完全缓解状态,从而提升临床治疗效果〔5〕。但患者特别是老年患者对新辅助放化疗的敏感程度及耐受性存在个体差异,仍有30%的患者无法从新辅助放化疗中明显获益,因此,积极寻求影响新辅助放化疗效果的影响因素,对避免过度治疗及达到个体化治疗具有重要意义〔6,7〕。鉴于此,本研究将探讨老年局部进展期中低位直肠癌新辅助放化疗效果的影响因素。

1 资料与方法

1.1一般资料 回顾性收集2014年11月至2017年11月在青岛市中心医院顺利完成全直肠系膜切除术和新辅助放化疗的局部进展期中低位直肠癌老年患者55例临床资料,其中男37例,女18例;年龄60~81岁,平均年龄(67.69±3.25)岁。(1)纳入标准:经病理活检及结直肠镜检查确诊为中低位直肠癌,肿瘤下缘距离肛缘≤10 cm;行直肠腔内B超或盆腔磁共振成像(MRI)增强扫描证实为局部进展期N0~N+和T3~T4直肠癌患者;治疗前经B超、X线、CT、正电子发射计算机断层显像(PET)/CT等辅助检查证实无肿瘤远处转移;无手术禁忌证;临床资料完整。(2)排除标准:合并全身严重感染;合并肾、心、肺等重要脏器功能不全;预计生存期≤3个月;合并其他恶性肿瘤;经肛门局部切除直肠癌的患者。

1.2方法 所有患者行新辅助放化疗治疗:(1)新辅助放疗:患者采用俯卧位,腹盆板、体膜固定,增强CT定位扫描,扫描范围上至第4腰椎,下至坐骨结节下3 cm,获取图像传入放疗计划系统,结合MRI图像勾画靶区,大体肿瘤靶区(GTV)为图像上可见肿瘤病灶,盆腔转移淋巴结(GTVnd)为盆腔转移淋巴结,临床靶区(CTV)包括肿瘤病灶、直肠系膜区及骶前、髂内、部分髂外、闭孔等相应淋巴结引流区,计划靶区(PTV)为CTV左右外放7 mm、上下外放5 mm、腹部方向外放5 mm、背部方向外放10 mm。处方剂量为95%PTV 50 Gy/25 f,每周连续照射5 d,休息2 d后继续照射,共照射5 w。(2)同步化疗方案:卡培他滨(上海罗氏制药有限公司,国药准字H20073024),按照体表面积计算药物剂量,1 650 mg/(m2·d),分2次口服,14 d为1个周期,停1 w,继续第2个周期,放疗期间共应用2个周期。治疗期间如出现2级及以上化疗相关毒副反应,按照说明书要求进行剂量调整或停药。放化疗结束后4~8 w行手术治疗,直肠癌根治术严格遵守全直肠系膜切除术操作原则和R0切除原则,术后根据病情进行辅助化疗。

1.3观察指标 术后随访1年,检测血清糖类抗原(CA)199、癌胚抗原(CEA)水平,行盆腔MRI、结直肠镜检查,评价患者临床疗效。依据检查结果分为病理消退明显〔完全缓解(CR)+部分缓解(PR)〕组(n=21),即肿瘤临床消退,无癌细胞残留或有少量癌灶残留;病理消退不明显〔病情稳定(SD)+疾病进展(PD)〕组(n=34),即肿瘤未完全消退,镜下可见大量肿瘤细胞。统计患者一般资料,包括年龄、性别、肿瘤最大直径、放化疗前N分期、放化疗前T分期、肿瘤距肛门距离、放化疗前CA199、CEA水平、放化疗结束至手术间隔时间、肿瘤侵犯肠壁周径、肿瘤分化程度等,分析影响直肠癌新辅助放化疗疗效的影响因素。

1.4统计学方法 采用SPSS23.0软件进行χ2检验,多因素分析采用Logistic回归方法。

2 结 果

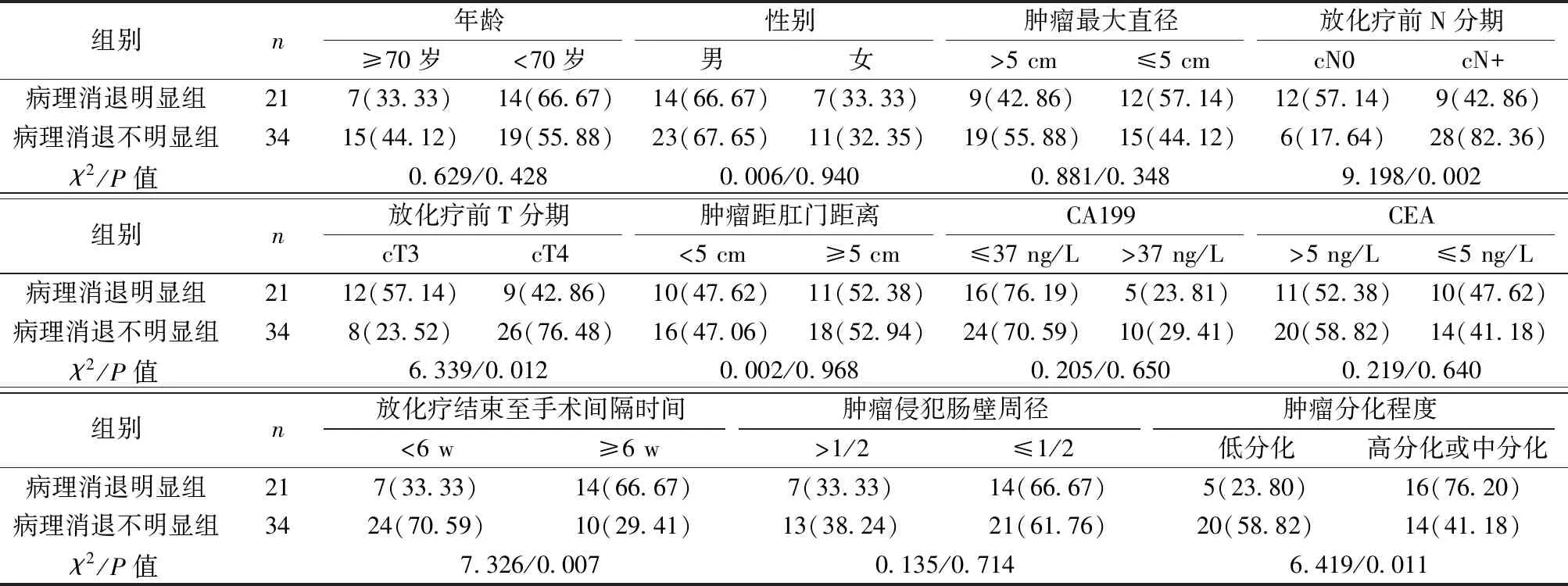

2.1影响直肠癌新辅助放化疗疗效的单因素分析 55例患者经新辅助放化疗及全直肠系膜切除术治疗后有21例患者明显病理消退,占38.18%;34例病理消退不明显,占61.82%,无放化疗期间PD患者。病理消退不明显组放化疗前N分期为cN+、放化疗前T分期为cT4、放化疗结束至手术间隔时间<6 w、肿瘤分化程度为低分化的概率均明显高于病理消退明显组,差异具有统计学意义(P<0.05);病理消退不明显组年龄、性别、肿瘤最大直径、肿瘤距肛门距离、CA199、CEA、肿瘤侵犯肠壁周径与病理消退明显组相比差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2.2影响直肠癌新辅助放化疗疗效的多因素分析 放化疗前N分期为cN+、放化疗前T分期为cT4、放化疗结束至手术间隔时间<6 w、肿瘤分化程度为低分化是直肠癌新辅助放化疗疗效的影响因素(P<0.05)。见表2。

表1 影响直肠癌新辅助放化疗疗效的单因素分析〔n(%)〕

表2 影响直肠癌新辅助放化疗疗效的Logistic多因素分析

3 讨 论

近年来,随着对直肠周围解剖关系的认知不断提升,新辅助放化疗联合全直肠系膜切除术已成为临床治疗局部进展期中低位直肠癌的首选方式,新辅助放化疗不仅可减轻肿瘤浸润和缩小肿瘤体积,还可杀灭微小病灶,从而提升治疗效果,改善患者预后〔8,9〕。但临床应用发现,因患者对新辅助放化疗的敏感度和耐受性不同,临床治疗效果存在个体差异,部分患者经新辅助放化疗治疗后无明显反应,甚者有患者出现病情恶化,因此准确预测患者对新辅助放化疗的敏感性和疗效,对达到个体化治疗和避免过度治疗具有重要意义〔10,11〕。

肿瘤组织病理变化是新辅助放化疗治疗直肠癌后的重要改变,肿瘤组织消退情况是指经新辅助放化疗后对肿瘤组织的病理形态学重新评估,主要通过肿瘤的比例和肿瘤中纤维成分比例来划分,可有效反映新辅助放化疗后肿瘤组织变化情况,可作为临床评估直肠癌治疗效果的重要依据〔12,13〕。本研究结果提示,新辅助放化疗前肿瘤淋巴结转移范围越大、原发肿瘤浸润深度越深、放化疗结束至手术间隔时间越短、肿瘤分化程度越差,新辅助放化疗治疗效果越差。分析原因在于,肿瘤浸润深度、淋巴结转移程度及分化程度在一定程度上可反映肿瘤患者生存情况,经临床研究证实,肿瘤浸润深度越深,侵犯范围可能越大,分化程度越低的肿瘤组织,发生淋巴结转移的概率越高,从而影响治疗效果〔14〕。新辅助放化疗结束至手术间隔时间是影响治疗效果的重要影响因素,放疗后肿瘤细胞坏死、凋亡需要一个过程,在放疗后4~6 w肿瘤间质可出现纤维化,放疗后8 w可达完全纤维化。而放疗后与手术间隔时间短,则无法达到肿瘤降期和缩小肿瘤体积的目的,同时因充血、盆腔炎症等因素影响,可影响手术治疗效果,影响患者预后。而间隔时间过长可引起盆腔纤维化,从而增加手术难度,增加术后并发症及肿瘤远处转移概率,从而影响治疗效果。因此,有效把握放化疗与手术间隔时间,可显著提升治疗效果〔15,16〕。

综上所述,新辅助放化疗治疗老年局部进展期中低位直肠癌可获取良好治疗效果,放化疗前病理N分期、T分期、放化疗结束至手术间隔时间及肿瘤分化程度可作为预测局部进展期中低位直肠癌新辅助放化疗后的独立预后因素。