物理教学中的“问题链”设计

2019-09-10陆建忠张胜阳

陆建忠 张胜阳

摘要:在研究和实践中发现,深入研究学情和教学内容,让教学目标情境化、情境问题化、问题链条化,通过设计一组以主问题为线索的高品质的“问题链”,能有序、有效地推进教学,助推知识建构和思维发展,培养学科核心素养,从而提升学科教学品质。物理教学中的“问题链”设计,应以学情为基础,以探究为路径,以素养为靶心。

关键词:问题链 初中物理 学情 探究 素养

我们在研究和实践中发现,深入研究学情和教学内容,让教学目标情境化、情境问题化、问题链条化,通过设计一组以主问题为线索的高品质的“问题链”,能有序、有效地推进教学,助推知识建构和思维发展,培养学科核心素养,从而提升学科教学品质。笔者认为,物理教学中的“问题链”设计,应以学情为基础,以探究为路径,以素养为靶心。

一、以学情为基础

“问题链”设计的前提就是充分研究不同层次学生的已有知识经验和认知体验,找到他们的“最近发展区”。基于学生学情,发现“问题源”,设计“问题链”,将生活中常见的现象、感性的情境引导到明确的体验方向上,那么,学生的思维也就有了明确方向,从而可以激发学生不断思考,发现新知的最佳生长点,感受到物理的魅力所在。

例如,教学“杠杆”时,通过以下“问题链”,帮助学生深度理解“力臂”概念。

问题1:在使用杠杆过程中,杠杆一般会受到几个力?试举例说明。

问题2:对于杠杆受到的这两个力,从杠杆转动的效果来看,怎么把它们分类?能否给它们命名?

问题3:要使杠杆转动,除了动力大小、阻力大小之外,还有什么相关因素?

问题4:如果你和爸爸一起玩跷跷板,小小的你能否把爸爸翘起来呢?怎么做?

问题5:杠杆的转动除了跟力的大小有关之外,还跟什么因素有关?

问题6:(小组讨论)是从哪里到哪里的距离?

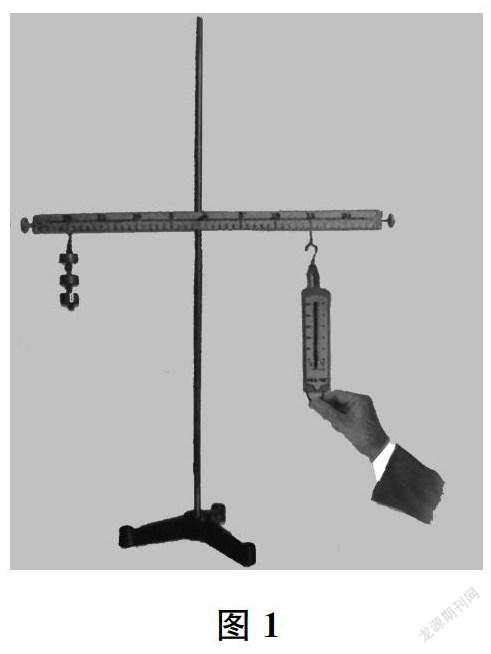

问题7:在铁架台上支起一个杠杆(如图1),一端挂钩码,另一端用弹簧测力计拉。竖直向下拉和斜着拉,分别使杠杆静止在水平位置。比较两次弹簧测力计的示数,你有什么发现?

学生对杠杆的使用有一定的经验,对动力和阻力一般也都有体验,但对于“力臂”这一概念,学生的已有经验一般都是错误的:他们认为是支点到力的作用点的距离,而较难想到是到力的作用线的距离。因此,上述“问题链”包含了一个探究实验,通过对现象的观察与思考,既纠正学生的错误认知,也较顺利地引入“力臂”概念,突破难点。

二、以探究为路径

“问题链”应以学生的探究活动为路径,引领学生进行多角度的思考,在积极有效的师生、生生互动中展开探究,循序渐进、由此及彼地达成深度理解。

例如,在“重力大小与质量的关系”探究活动中,教师首先让学生初步感知小钩码和大钩码的重量,然后提出如下“问题链”——

问题1:根据生活经验猜想一下,物体受到的重力和哪些因素有关?请说出事实依据。

问题2:我们怎样探究重力大小与质量的关系?

问题3:(小组讨论)需要测量哪些物理量?需要哪些器材?实验步骤是怎样的?如何设计记录表格?

问题4:(小组讨论)怎样分析数据?你们得出了什么结论?

问题5:你现在会估算自己所受的重力大小吗?

问题6:(拓展延伸)请你破案。一位商人在荷兰买进了大量的鱼,用船从荷兰运往赤道附近的索马里首都摩加迪沙。船沿途没有靠过岸,船员也没有吃过鱼,可到了摩加迪沙,称得的鱼的重量比在荷兰称的少了3×105 N。鱼怎么变轻了?

在探究重力与质量的关系时,可以适当放开,以小组合作的形式引导学生体会探究的过程:提出问题—猜想假设—实验论证—得出结论。这样做的好处有两点:一是使全体学生都参与其中,自主地进行物理规律的探索,体现自主性原则;二是再次练习使用弹簧测力计测量力的大小,发现测量重力的注意事项,提高学生的动手能力。最后以“请你破案”的方式让学生阅读材料,知道重力大小还与纬度有关,既拓展了知识,也激发了后续学习物理的興趣,为高中进一步学习相关知识做了铺垫。

三、以素养为靶心

(一)感受科学思想

“授之以渔”的目标不仅在于学生学会一种“捕鱼”的本领,更在于学生掌握生存的技能和发展的理念。从这一方面说,物理学习的核心在于科学思想的渗透与感悟直至灵活运用。

例如,教学《力的示意图》一课时,立足学生建模思想的感悟和渗透培养,设计了如下“问题链”——

问题1:若地面有一个物体所受的重力为10N,我们怎样简单直观地来表示这个力?

问题2:要把一个力表示出来,要表示出这个力的哪些方面?

问题3:我们如何用一根带箭头的直线来表示一个力的三要素?

问题4:如果此物体还受到一个20N且与水平方向成30°角的向右上方的拉力,怎样来表示这个力?画力的示意图要注意什么?

问题1、问题2旨在引导学生在尝试进行力的表示的过程中,总结力的要素。问题3、问题4是通过与光线类比,引导学生将力的要素进行物理抽象,建立力的表示的物理模型。

(二)锻炼关键能力

学习的过程是一个不断地发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的过程。通过“问题链”,引领学生由浅入深地进行分析、类比、推理、思辨、归纳等活动,让学生在逐步解决问题过程中实现能力的发展。

例如,探究“影响压力作用效果的因素”时,设计如下“问题链”——

问题1:(小组实验)如图2所示,两根手指分别抵住铅笔的头和尾,稍用力些,感觉哪根手指更疼?

问题2:两根手指受力大小一样吗?

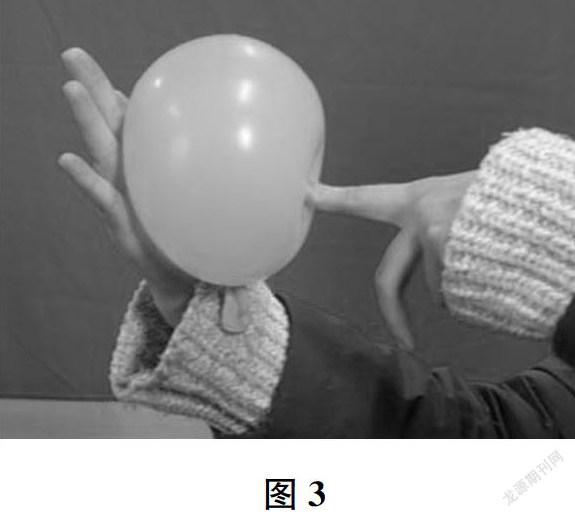

问题3:如图3所示,用一只手的掌心和另一只手的一根手指压气球,观察掌心、手指表面和气球两侧的形变情况,你有什么发现?逐渐增大压力,有什么变化?

问题4:(小组讨论并实验)针对上述现象,你能提出什么有价值的、可探究的问题?

问题5:探究影响压力作用效果的因素,设计实验时要用到什么实验方法?如何改变要探究的影响因素?如何比较压力的作用效果?

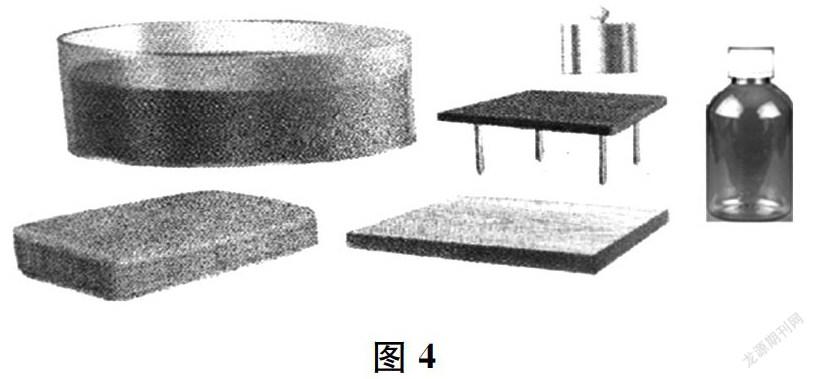

问题6:(小组讨论并实验)从下页图4中选择合适的器材设计实验,来验证你们的猜想。 比一比哪个小组的方法多。

问题7:运用探究的结论来解决问题。

(1)一块砖重10 N,分别平放、侧放、竖放在沙土上,沙土凹陷的程度一样吗?

(2)两块砖并排竖放和一块砖竖放在沙土上,哪种放法沙土的凹陷程度大?

问题8:两块砖重20 N ,叠着平放,受力面积为0.02 m2;一块砖重10 N,竖放,受力面积为0.005 m2。哪种放法沙土的凹陷程度大?

问题9:如何科学地、定量地比较压力的作用效果?

前三个问题由生活中的现象引出,低起点,以激发学生的学习兴趣。问题4逐渐走向深入,引发学生深层次思考并提出问题,这是探究的开始。问题5运用控制变量法来设计实验,并运用转换法来比较;因为有了前面问题的铺垫,学生比较容易想到。问题6为开放性实验设计问题,可激发学生的积极性和创造性。问题7引导学生踊跃展示、规范表达,旨在培养学生的分析能力、归纳能力、语言表达能力和小组合作精神,让他们学以致用,获得利用探究结论解决问题的成就感。问题8属于迁移性问题,在学习速度、密度时,学生已经解决过此类两个变量均不同的问题;这里引导学生用相同的方法与技巧解决不同的问题,让学生领悟到解决物理问题的一般方法,在知识和方法的迁移与应用中深化思维。问题9引导学生感悟:从感性到理性、从生活中常见现象的观察到物理概念和规律的建立,其实是有方法的。

参考文献:

[1] 夏良英.从知识重现到知识重演促进学生科学思维发展[J].物理教学探讨,2017(10).

[2] 曹键粮,彭朝阳.巧设物理“问题链”发展学生的高阶思维能力[J].物理教学探讨,2018(2).