链接生活与学习:赫伦周期理论对技能人才培育的启示

2019-09-04肖菲刘雨婷

肖菲 刘雨婷

摘要:周期理论探讨了生命周期和学习周期的关系,基于周期学习理论模型,学习者可以通过情感、想象、概念、行动来加强自我反思和社会认知。周期理论强调经验与反思的重要性,在很大程度上契合了技能型人才的学习特征。赫伦周期理论的基本框架,无疑对技能型人才培育有所启示。例如,加强专业认识,关注业务痛点;深化自我反思,持续精益求进;注重技术创新,积极面对需求;正视学习错误,推动技能学习以及整合社会资源,发展交互学习。

关键词:周期理论;生活;学习;技能人才

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2019)07-0012-07

专业技能型人才的成长需要正确处理好生活和学习的关系。如何有效地在日常生活中协调生活与学习的关系,实现自我成长,约翰·赫伦(John Herren)的“生命周期”理论为我们提供了一个全新的视角。基于情感、想象、概念、行动四个维度,约翰·赫伦构建了不同的周期模型并诠释了生活与学习之间的关系。通过对赫伦生命周期与学习周期模型的梳理,发现周期理论,既关注生活过程又关注学习过程,既关注个体反思又关注社会互动,该模型对技能型人才成长具有一定的启示。

一、赫伦周期理论概述

赫伦的周期理论具体是指生命周期与学习周期理论。一方面,区分了没有任何学习想法的日常体验和有意识的经验学习,另一方面,认为生命周期和学习周期是一体化的过程,而这一过程是通过情感、想象、概念、行动四个维度衔接起来的,同时该理论搭建了不同的周期模型衔接生活与学习之间的联系。基于此,赫伦建构了不同的循环圈,其中包含情感、想象、概念、实践四个维度,但在每个循环圈中,这四个维度对应的模式不尽相同。周期理论涉及个体与参与、正循环与反转循环之间的极性,也涉及主体与分支的模式关系。在讨论了自我生命周期和学习周期之后,赫伦探索了一些自我可能陷入困境的状态,并提出了克服困境的学习。所以,周期理论不仅仅是一个动态的学习圈,还强调通过圈与圈之间的推进关系进行展现。虽然,赫伦表示周期理论没有涵盖所有可能的组合,只是列举了一些他更熟悉的组合[1]。但是通过对这些组合的探讨,可以看出无论是生命周期还是学习周期,都是动态、发展的过程。赫伦的基本周期循环圈从情感模式开始,通过意象、概念和实践最终回归情感,并进入下一个循环。这并不意味着赫伦认为生活或学习情感重于实践,而是他侧重于探索研究人的内部心理世界。

第一个循环圈是“自我基本生命周期”。这个基本周期是情感、意象、辨别和实践的个性化模式。如下页图1所示,它们建立在个人在自我发展过程中所获得的整体情感模式的基础上,即个人的需求,如一个人因饥饿而产生不满的情感。第二个阶段是意向——想象模式,表现为个体对现状的感知,如感到饥饿后到厨房寻找食物,反映此人对食物的感知。第三个阶段是辨别——概念模式,即自我辨别做出相应的区分,如找到食物后开始将食物分类,准备制定食谱。第四个阶段是行动——实践模式,表现为个体开始将想法付诸实践,开始行动。之后个体产生需求得到满足的情感,即回到情感模式。在这个周期中,上一个模式推动下一个模式发展。自我基本生命周期无需个体付诸太多注意,也不需要社会参与,是最基础的循环圈。

第二个循环圈是“自我基本学习周期”。如图2所示。当自我基本生命周期中不断变化的情绪状态相对“摆脱”了过去的烦恼,通过对情感、意象、辨别、行动施加注意和社会影响,从而变成一种有意识学习时,自我基本学习周期就形成了。其本质是个体通过日常经验的学习,从生活中得到他或她想要的东西。自我基本学习周期的内圈维度与上一循环圈相同,它表现的意义是学习如何行动,从而产生满足感。虽然学习周期关注的是个体,但此时已经有了额外的注意与反思,这一过程表现为循环圈的外圈。这种“注意”以十字架的形式显示在循环圈的中部,是“世界存在”的中心。就基本极性而言,参与这一周期的“人”只是一个个体,但是个体与社会存在互动。

第三个循环圈是“压抑的自我生命周期”,与“自我基本循环”构成了正循环与反循环的对立关系。如图3所示。在这一循环圈中,个体的情感需要、意向(直觉)、辨别和行动被无意识地困在一种扭曲封闭的循环中,相对应的模式也有了新的定义,情感、意象、辨别、实践分别对应压抑的痛苦与需求、预设的旧的创伤情景、防御合理化、强迫性扭曲行为。在这种循环圈下,个体的真正需求受到压抑,将过去类似失败的情境与当前处境链接起来,接受消极的现状从而做出扭曲性的回应,此时个体无法利用经验進行学习,这是一个病理性的循环圈。

第四个循环圈是“压抑自我的强迫性角色”,这是上一循环圈的分支模型,这一模型对应于压抑的自我周期的四个阶段,是个体需要被抑制时产生的角色状态。如图4所示,在大圈中分解出四个小圈,分别是受害者、救助者、反叛者和压迫者的角色,前一角色会推动后一角色的进展。例如,当个体感到压抑时承担着“受害者”的角色,他将希望寄予他人,尽管这一过程是“救助”,但自身的痛苦无法缓解,接下来他以一种不恰当的方式摆脱痛苦,此时进入“反叛”角色,最后强迫性“接受现状”,此时个体承担“压迫者”的角色。“压抑自我的强迫性角色”也是一个病理性的循环圈。

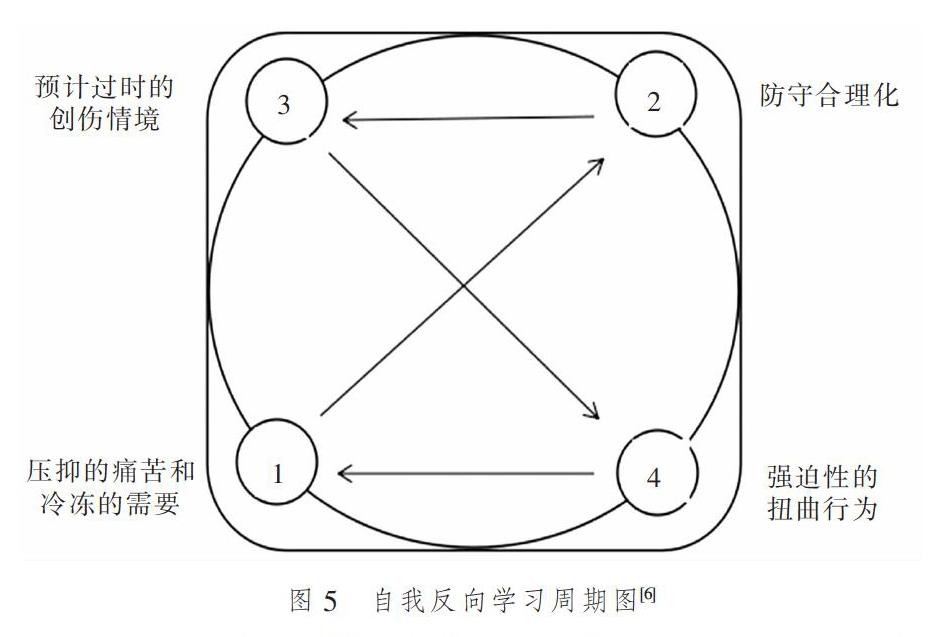

第五个循环圈是“自我反向学习周期”,如图5所示。在这一周期四个过程被重新组织,即个体逐一经历情感——辨别——想象——实践。它的基本原理是个体在“压抑的痛苦中”中意识到了自己的需求,从积极的角度看待“防御”,接下来利用注意力转移对“旧伤”的关注,最终采取正确的行动,不再“强迫性”接受结果。通过这一周期,个体学习以一种新的方式生活,将行为从非意愿的习惯或过去的痛苦中解放出来。

第六个循环圈是“自我反向学习周期运用于再次被刺激的痛苦”,这一周期的四个维度可以理解为“自我反向学习”的执行过程,具体如图6所示。当一个周期结束后,个体行为得以修正,其积极结果就是会减少下一个病理性周期循环的刺激。

第七个循环圈是“反向学习周期变化阶段”,如图7所示。这一模型在上一个周期模型的每个维度增加了一个外圈,在整个周期循环圈外增加了按原有顺序执行的圈。这意味着本阶段中痛苦的刺激被修复,个体回到正常的学习周期之中,并且学习者通过注意与反思,加强了与外部世界的互动。

二、赫伦周期理论的特征

(一)个体的生命周期与学习周期是一体化发展过程

传统的学习理论往往把生活和学习割裂开来,认为生活和学习是两个不同的领域。约翰·杜威(John Dewey)曾提出“教育即生活”的理论,他反对将学习和生活割裂的观点,认为只有从现实生活入手,学习才是有效的、生动活泼的[9]。而赫伦通过情感、想象、意向、辨别和行动四个基本维度,赋予不同的模式,建構了生活圈和学习圈,由此可见,周期理论首先是一种有关过程的描述。赫伦认为生命周期与学习周期是一体化过程,当个体的基本生命周期完成后,通过自我反思和施加社会影响,可以进入下一学习周期阶段。另外,赫伦认为学习始于一种需求,即从生活中获得个人所需要的经验,通过对学习内容的基本感知,在社会环境之中进行深入思考,辨别筛选个人接受的学习经验,从而做出恰当的反映,并与社会进行积极的互动。这是一个完整的日常经验的学习过程,在这一过程中,学习者需要充分利用个体的学习经验对获得的新经验进行进一步的加工处理、积极改造,新的经验才能内化为学习者的知识并为之所用。生命周期与学习周期强调对学习者内在的关注,因此,学习者从基本生活到有组织的学习是一个完整的一体化过程。

(二)周期理论是管理生活与学习方式的实用理论

周期理论不仅展现个体内部生命周期的运转以及学习与矫正学习的过程,它还为个体如何管理自己的学习生活、学习方式提供了一剂“实用处方”。生活和学习之中都充满了矛盾,个体如何处理这些矛盾也是周期理论讨论的问题。赫伦认为,无论是日常生活还是学习,都要经历情感、意向、辨别、行动四个维度。以学习过程为例,个体必须有学习需求,获得学习内容,筛选组织学习内容,通过与社会的互动反思经验,最终实现日常经验的学习。这一过程学习者不仅需要有将旧经验与新经验链接在一起的意识(意向)并对经验进行简单整合,还要整理、改造这些经验(辨别),同时,个体还需反思每一环节是否合适,在此基础上,学习者才会实现从行动者向反思者的转变。周期理论关注个体生活与经验,具有操作性,可以作为日常经验学习的一种参考模式,帮助个体解决生活和学习中遇到的矛盾与冲突。

(三)周期学习是不断克服心理阻抗的过程

周期理论包含正循环和逆转循环两个对立的极性。赫伦的周期理论除了对基本生命周期和学习周期过程进行描述,也探讨了个体在压抑状态下的自我生命周期的形成、表现及修正。赫伦认为,学习是个体将经验内化为自己知识的过程,但当个体的需求受到抑制时,就会触发曾经相似的创伤情景,经过错误的加工产生扭曲的行为,进入消极的循环,在这种情境中,经验学习难以发生。但学习者可以调整自己的心态,转移对“痛苦情境”的关注,从而克服心理阻抗。在这一过程中,“压抑的自我周期”得到修复。正如伊列雷斯(Illeris)所说:“当个体面对他不能也不愿接受的东西时,这种情境下会激发阻抗。[10]”这类似于赫伦提出的“被抑制的需求”,也可以被视作为一种学习的“习得性无助”,即一种无所适从、无能为力、无济于事、无可奈何和无动于衷的消极心理状态与行为倾向[11]。但是,个体通过调整自身的认知,可以弱化或消除阻抗,克服这种习得性无助,回到正常的学习周期之中。

(四)周期学习关注个体的自我反思

杜威指出,反省思维是指“对某个问题进行反复的、严肃的和持续不断的深思”,并强调反省思维是具有教育意义的“最好的思维方式” [12]。杜威将反省思维置于真实的、经验的情境之中,赫伦的周期理论同样也强调经验和反思的重要性。反思能够帮助学习者自我监控、自我诊断、自我调适,提高他们的元认知能力,从而提高其自我学习能力。一方面,周期理论强调学习是有意识的活动,在学习过程中,学习者不断获取日常经验,同时会倾注心智能量重新思考学习内容。正如茨梅约夫(Zmeyov)所说,成人学习者已经拥有相当丰富的实际经验、社会经验和职业经验[13]。而学习者需要重新组织并改造这些学习经验,这一过程就需要学习者的自我反思。另一方面,当个体学习了不恰当知识或产生学习阻抗时,学习者会重新组织情感、意向、辨别、行动四个维度,通过转移压抑情绪的注意、转换积极心态等策略,调节自我状态。“矫正学习”过程也强调了学习者的自我反思。赫伦的周期理论强调个体的自我反思必须在个体与社会的互动之中进行。

(五)周期学习是个体与社会不断交互的过程

舒茨(Schutz)是社会建构主义的代表,他的生活世界理论是基于意义建构的一个世界[14]。他提出每个人都对自己的日常生活有所谓的“常识建构”。学习不是个体孤立进行的活动,它一定发生在社会关系框架之中。社会性学习是指学习者与社会关系中的其他成员进行互动、协作和对话的过程[15]。生活在社会情境中的个体通过与社会的互动获得知识,赫伦的周期理论涉及个体与参与之间的极性。一方面,当个体从“自我的基本生命周期”进入“自我的基本学习周期”时,社会环境会对其产生影响。如当个体接触到某项内容时,外界环境会对其判断(辨别)产生影响,个体可能会向他人寻求帮助,最终从生活中获得经验,这一过程就是日常经验的学习。另一方面,当个体错误的行为通过“反向学习”得以矫正时,个体会纠正错误的情感,转化积极的心态,从而做出正确行为。在这一过程中,个体会通过外界的评判与个体对环境施加的影响进行判断,诊断自身问题,这可以理解为个体的内部反思。社会影响个体学习,而个体行为对社会也会产生影响,学习者在与社会的积极互动中获取经验知识。

三、周期理论对技能型人才学习的启示

随着产业结构转型升级的速度加快,社会对高素质技能型人才的需求越来越多[16]。这对技能型人才提出了更高的要求,他们需要具备更广阔、更扎实、更专业的学习能力。周期理论如同一座桥梁,用情感、意向、辨别、行动四个维度连接了生活与学习、个体与社会,在很大程度上契合技能型人才学习的特征。成人具有终身性、职业性、实践性等客观性特点[17],而技能型人才需要掌握专门知识和技术,具备一定的操作技能,并能够解决生产实际操作难题。结合生命周期与学习周期理论,技能型人才的学习应考虑以下几个方面。