“新中装”的理论与设计研究

——从近代中山装说开去

2019-08-06闫兰兰上海工程技术大学服装学院

胡 越,闫兰兰,上海工程技术大学服装学院

1 “新中装”的概念界定

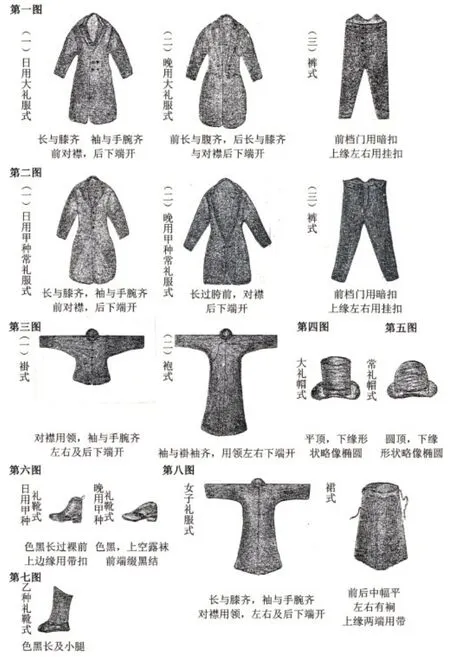

2014年北京APEC 会议期间,中国服装设计师协会组织了11支本土设计团队,推出了多款能够昭示中华特色的服饰,设计作品统一命名为“新中装”,由此提出了服装领域关于“新中式服装”的专属表述,如图1。

图1 2014年北京APEC会议领导人服饰

回溯历史,类似的称谓也出现过,即2001年上海APEC领导人非正式会议上,一套经过精心设计的新式“唐装”正式亮相,这套形制来源于历史的服装被一些学者称为“新唐装”。两者相较,显然14年后的“新中装”称法,较之“新唐装”,无论在“能指”还是“所指”这两个层面,都具有更加准确和清晰的涵义。

然而,关于“新中装”称谓的概念界定,学界从未深入探讨,而其设计理论体系亦远未完成。在此,本研究将初步对“新中装”的理论概念和设计理论体系其加以构建。

1.1 “新”的界定

“新”是一个相对于“旧”的概念,新华字典中释义主要有三:①刚有的,刚经验到的;②初始的,没有用过的;③性质改变得更好。

笔者认为,前两条释义属于时空范畴的物理相对属性,无好坏优劣之分,而第三条释义才能昭示物体的本质属性,即它应当是更好的、更先进的、更具有代表性的。它必须更能够满足人民对美好的物质和精神生活的向往,能够与时俱进,能够代表最广大人民群众的物质和精神期待。

1.2 “中”的界定

“中”在此语境中当特指“中国”,如字典释义中所举:“中式”,亦即含有“中国风”、“中国式”、“中式主义”和“中国主义”等内涵。那么,在此我们或可进一步体会诸多涵义的历史与学理差异。

“中国风”的历史较为长久,如黄圣游等认为:“从17世纪末到19世纪初欧洲各国的家具业都先后出现过‘中国热’或‘中国风’,这种‘中国热’主要是对于明清家具的热衷”。进而,袁宣萍定义“中国风”是指“17~18 世纪流行于室内、家具、陶瓷、纺织品和园林设计领域的一种西方风格,是欧洲对中国风格的想象性诠释”。也就是说,“中国风”是以欧洲为中心的西方人对中国风格的理解,属西方风格,非中国原创的风格,就艺术倾向而言,虽具有独特的艺术魅力,但血统混杂,不中不西。

较之于“中国风”,“中国式”就带有更加本源和系统的意味。“中国风”或追逐“中国风”者,既有中国本土的设计师,也不乏西方设计师。譬如,大牌时装设计师约翰·加利亚诺在1998年为迪奥品牌设计了一系列以梅兰竹菊、吉祥文字、龙凤纹样等传统中国图案的作品,引起了国际时尚界对中国民族服饰和传统纹样的关注。

由此可见,“中国风”可以是一种元素、一个符号、一片色彩、突发的灵感,而“中国式”必须是源于中国思想和文化背景下的、系统的、整体的设计理念和设计方案。就此而言,“中国式”绝非一个西方风格,而是一种纯粹的中国风格,是一种由中国设计师创造的,符合中国人审美情趣和思维模式的东方风格。

更激进于“中国式”的基本表述,“中式主义”和“中国主义”也被一些学者提出。卢卓君在对建筑的关注中“把运用现实主义原理创造当代中国建筑的方式称为新中式主义”,“新中式主义就是要深刻分析当代中国的地脉轴线与文脉轴线,在功能与美学相互结合的基本原理下,营建当代中国建筑。”景楠、方海两位论者乐意使用“新中国主义”的概念,是希望强调他们所提出的“新中国主义”的独特性,是立足于中国本土对中国设计的思考和关切。

如果说,“中国式”仍是一种风格,那么风格是可以自由选择的,而主义则是必须信守和坚持的,舍此别无值得眷恋之物。“中式主义”和“中国主义”无疑是对构建一套完整的中国式设计理念的终极诉求和信仰。然而,这样的“中式主义”抑或“中国主义”又难免具有民族主义的狭隘性。

1.3 “新中装”的界定

在习近平总书记提出的构建人类命运共同体理念指引下,为倡导创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,为秉持开放、融通、互利、共赢的合作观,为树立平等、互鉴、对话、包容的文明观,我们认为“新中装”的概念界定应该能够将中国优秀的传统文化与西方的人类文明更好地融汇结合,以期开创新时代、新世界、新文明的服饰文化新体系。

综合前述关于“新”和“中”的释义,在服装的视域中,“新中装”并不是对于“中国风”的泛程式化表达载体,而应当是源于中国思想和文化的、系统的、整体的设计理念、方法,以及材料、工艺和制作等的整个有机体;不仅是设计师通过对传统文化的深刻认识,将经典传统和现代科技相结合,既富有传统神韵,又符合当代中国人审美需求的“新中式服装”,而且更是能将中西方人类文明的典范加以凝练与糅合;既可传承中华民族的历史文脉,又能兼容并蓄,海纳百川,体现其承载人类命运共同体的当代意志;“中”不仅是指称“中国”之中,更是能贯通“中西”之中,其本质应是一场关于中式服装的设计思想革新,不仅发生在服装设计领域,更是发生在服装精神领域。

2 “新中装”的历史沿革之中山装

如以前述的关于“新中装”的概念界定为基础,我们认为大致可以把中国近现代的历史分为三个阶段:第一阶段是新民主主义革命时期;第二阶段是新中国成立时期;第三阶段是改革开放时期。在这三个时期里,最具代表性的非中山装莫属。本文即从中山装说开去,对“新中装”的设计理论体系加以分析。

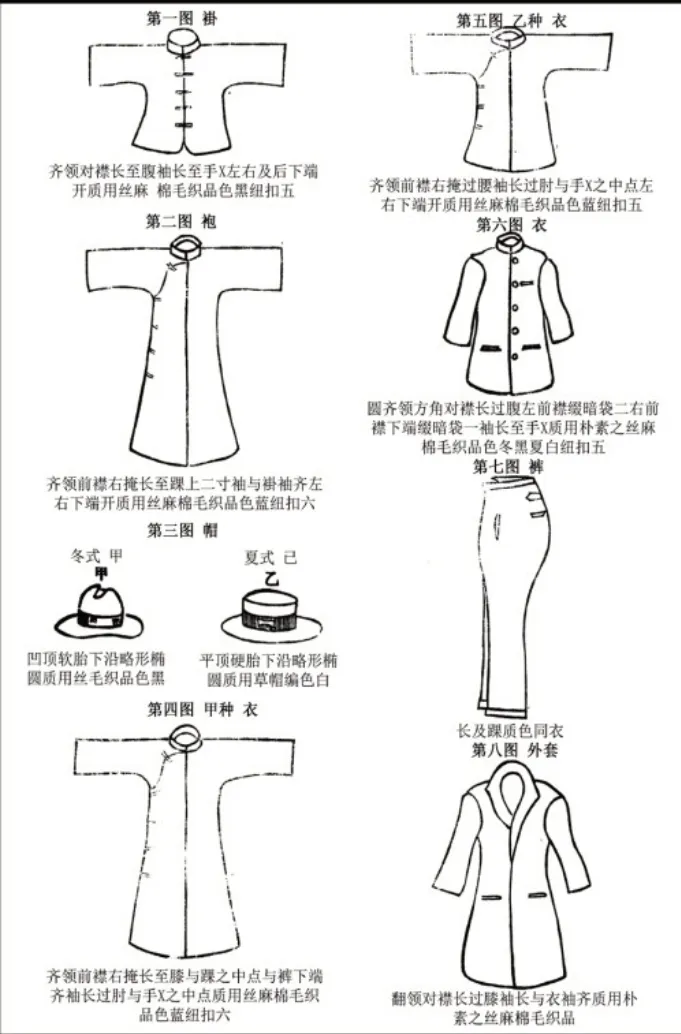

第一阶段的新民主主义革命时期是1912年到新中国成立的1949年,即中华民国时期,它是中国古代和近代的转折期,也是中国男装近代化的完成时期。中华民国的诞生需要一套新时代的新形象,标志中国不再隶属于任何天子王朝,而归属于全国民众,服装的意义就此转型,服饰式样也要与时俱进。民国颁布了新的“衣冠制”,古代服装以礼制和区分阶级等级为核心,民国服装崇尚平等,如图2和3,分别为民国1912年和1929年的服制条例。

图2 1912年服制条例中的服装鞋帽式样

图3 1929年服制条例中的服装鞋帽式样

梳理民国男装历史可知,其发展经历了三个历程:一是对中国传统男装的改良,改良清代原有样式,引进西式服装合理的功能;二是西式服装的传入,西式服装的普及是渐进的过程,东西男装的差异迫使中国近代化男装形成;三是中国形式的近代男装形成,源于西方男装的框架,兼具近代军事服装功能,赋予中国元素的人文含义设计细节,凝聚中国身份的归属。民国男士服装可分为礼服和常服,礼服又可分为常礼服和大礼服。常礼服主要指中式长衫,大礼服主要指西式服装,包括昼服和晚礼服(似西式燕尾服)。

民国还有一类大礼服男士大礼服就是中山装。民国时期,中西文化在上海发生巨大碰撞,中西服装也出现了碰撞和交融,此时需要一种介于中装与西装之间的新款式出现,特征要庄重,可以集礼仪与日常穿着功能一体,又符合中国审美,即中国服装的“神”和西方服饰的“形”,兼具两者文化和特征的服饰“中山装”应运而生。

1905年孙中山先生请宁波红帮裁缝张方成制作,经20余年多次修改,于1923年最后正式定型。在民国特定的社会环境下,中山装找到了中西之间的平衡点:结构上,不摆脱英国男装的既有格局,采用英国男装的上衣和下裤的基础结构,男装从18世纪以来,主要以英国为模本,式样朴素、富有极强的功能性、倡导平等;廓形上,以英国男装外观为主呈H型,造型方正、简练、严谨;面料上,以毛呢为主,造型挺阔,庄重。

中山装独具特色的还有其军服元素,自古以来,国防事业就为第一事业,尤其在动荡的战争时期,国防事业更是头等重要,其重要性也映射到中山装上。其军服元素强调了强调中国人自立、自信、自强。资料记载,孙中山由日本带回来当时日本陆军士官服,让上海“荣昌祥呢绒西服号”老板王才运在此基础上稍作改良而成的,而中山装的细节象征意义与治国紧密相连,如图4。

图4 中山装的细节象征意义

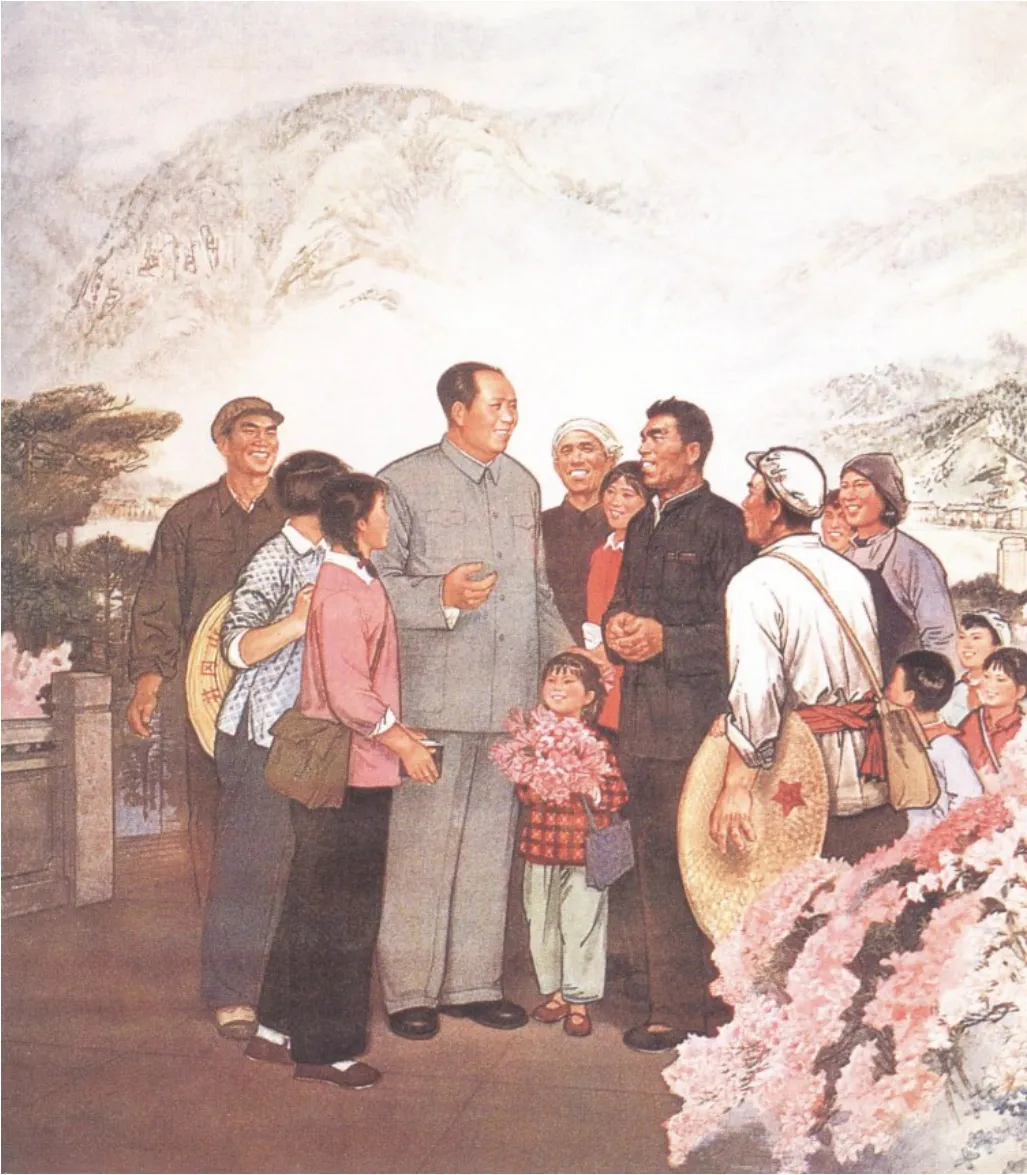

新中国成立以后,中山装仍旧行使着它“治国强国”的“政治使命”,深受中国新一届领导人和中国民众的喜好,如图5,毛泽东主席在亲切慰问中国人民的时候,就身穿中山装。

图5 穿中山装的毛主席

3 “新中装”的设计理念

在这个全球化、多元化的时代,尤其是处于民族复兴与文化复兴特殊背景下,“新中装”在国际上众多鲜明的民族元素中需要展现独特的中华民族文化基因,不仅可以激发全社会追求传统文化的热潮,也需要和能够在国际舞台中获得一席之地。中国作为一个多民族国家,其服饰具有不同地域特点与文化差异,体现出不同的民族性与文化性。费孝通先生提出“中华民族多元一体格局”,将各族文化兼容并包,各美其美、美人之美、美美与共,天下大同,从而获得中华民族这共同体的生存和发展。

就国际性而言,在这个全球化、多元化的时代,尤其是处于民族复兴与文化复兴特殊背景下,“新中装”在国际上众多鲜明的民族元素中需要展现独特的中华民族的文化基因,不仅可以激发全社会追求传统文化的热潮,也需要和能够在国际舞台中获得一席之地。因此,“新中装”理应延续中山装的精神,延续2014年APEC 领导人峰会的“新中装”概念,把握住“新中装”的民族性和国际性。

2014年APEC 领导人峰会中的“新中装”,其设计表达可以体现在三个方面:款式与结构、纹样与色彩和材料与工艺。

在款式和结构上,采用连肩袖、立领和对襟。

连肩袖:中国自古以来服装的袖型便是连肩袖,具有包容、宽和之气。接袖是后期由西方传入的裁剪方法。但由于古时中国服装没有立体裁剪的概念,所以连肩袖的腋下往往出现大量堆褶。“新中装”的设计保留了连肩袖的传统,同时借用了西方的立体裁剪方法,对连肩袖进行了改良。

立领:立领最早出现于明朝中期,最初的形式为竖领方角,领上通常饰有两粒扣可系起。至清末,这种领子被汉族新兴的弧形立领代替,从而越来越接近现代立领的样式。

对襟:该款式因两襟对开故称对襟。对襟款式最初可以追溯到战国,此后这种方便、实用的设计经久不衰。唐宋时发展到了高峰,从而大面积普及。如今,对襟、盘扣已经成为中国传统服饰的代表性设计元素。

在纹样和色彩上,应体现“万字不断头”纹样、海水江崖纹,以及中国颜色。

“万字不断头”纹样:服装底纹采取了古代常用的“万字不断头”纹样。依据中国传统,这种连锁纹样不但有趋吉避凶的作用,更表达了对穿着者万福万寿、万事如意的美好祝福。

海水江崖纹:该图案的下端,斜向排列着多条弯曲的线条,名谓水脚,水脚之上有许多翻滚的水浪,水中立一山石,并有祥云点缀,寓意福山寿海,是中国的一种传统纹样,古代常饰于龙袍和官服下摆。应用于“新中装”中,被赋予了21 个经济体山水相依、守望相护的寓意。

色彩选择:故宫红、深紫红、靛蓝、金棕、黑棕等低调沉稳的色彩,符合领导人的年纪与气质。领导人配偶的服装相对轻松随性,以素雅色系为主,如传统的藏青、牡丹红以及浅杏色。

在材料和工艺上,应该采用宋锦并体现中国裁剪。

宋锦:中国汉族传统的丝制工艺品之一,始于宋代末年,主要产地在苏州,故又称之为“苏州宋锦”。宋锦色泽华丽、图案精致、质地坚柔,被赋予中国“锦绣之冠”。2006年,被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。以APEC 会议为契机,由真丝、羊毛和化纤混纺而成的新宋锦”应运而生。

裁剪:“新中装”在中国传统服饰平面剪裁的基础上,适度融入了立体剪裁技巧,使服装既保留了鲜明的中国特质,又更加合体。

4 “新中装”的设计原则

对于“新中装”的设计理论体系,或应该坚持以下原则:

第一,传承中国服装形制构成的理念。《易经·系辞下》中记载:“黄帝、尧舜,垂衣裳,而天下治”。由此可见,中国自文明肇始以来就将服装形制作为国家治理的重要制度规范来看待。西周时期,在“事无礼则不成,国家无礼则不宁”的思想指导下,形成了周代服饰浓厚的礼仪性和等级性特征,一部《周礼》严格规定了服制。如:“深衣”就运用了规、矩、绝、权、衡原理,成为中国古代最通用的常服。而“元端”又是一种衣袖长度都为二尺二寸,男子年二十行加冠礼后穿的常服,以示成年后行为端正。到了唐代,在继承了魏晋以来便形成的,以中国文化特有的中和之道与宽容、包容精神为核心的,尊道、礼佛、崇儒,实行开明的“三教”并立政策,不仅促使儒、释、道相互吸收融合繁荣发展,更造成一种宽松的、开放的文化心态与服饰风格。

第二,抽象运用中国经典符号及元素。可引入“新中装”设计的中国传统符号有很多,包括传统的吉祥物、民族特色的图案和传统的宝相植物等。与中国传统符号相比,中国元素的范畴要更大,包括中国绘画、中国书法,以及飞檐、斗拱等中国古代建筑的部件等。在设计中运用中国传统符号及中国元素是毋庸置疑的,重要的是如何运用。主要应避免两种不良倾向:一是对中国元素的运用不能过于简单化;二是不能只是对中国传统符号或中国元素的堆砌,而要恰切地使用,运用得恰到好处,这才至关重要。

第三,体现中国传统文化思想之精髓。中国传统文化符号的“拿来”是相对容易的,而对中国传统文化思想的吸纳和表现则是更需功力的。中国传统文化思想大致有三:“天人合一”、“兼容并蓄”、“经世致用”。“天人合一”的思想,与师承自然的设计理念是相通的,师法自然,胸中得源。“兼容并蓄”的思想,表现为用尽可能少的材料、人力,最大限度地实现服装功能,以满足人们的需求。“经世致用”的思想,就是要求服装设计活动要服务于社会和民生,以功效来衡量设计的价值。

第四,创造融汇中西的“新中装”语汇。目前学界对新中式服装如何继承和使用中国传统文化符号和元素,论述较具体,然而缺乏系统性;而在对中国传统文化思想的继承方面,具有一定的系统性,然而普遍缺乏实在内容。相较而言,强调创造融汇中西的“新中装”语汇,以整体性的指导思想来实现“新中装”的设计,才是最为可取的方向。

当代中装可以从中国传统服饰中汲取并作为创新资源有三个层面:一是功能。中国传统服饰总有以功能需求决定的造型特征。二是结构。中国传统服饰总有由结构需求决定的造型特征。三是样式。中国传统服饰总有由审美修养及思维意识决定的造型特征。

综上,我们应当在新中装的设计理论体系构建中全面而深入的探究其规律和法则,以求指导设计实践。