精神疾病社区康复的现状及对策与建议

2019-06-19游戏露孙卓林李娜玲

丁 菊 游戏露 孙卓林 李娜玲

(南方医科大学卫生管理学院,广东省广州市 510515,电子邮箱:840562128@qq.com)

【提要】 我国精神疾病社区康复体系形式单一,不够健全。本文通过对我国精神疾病社区康复的现状进行分析,为完善我国精神疾病社区康复体系提出合理化的建议,建立符合我国国情的精神疾病社区康复体系。

《全国精神卫生工作规划(2015-2020年)》(以下简称《规划》)将健全精神疾病服务体系、提高服务能力作为重要的目标,要求大力推广“社会化、综合性、开放式”的精神障碍和精神残疾康复工作模式,建立并完善医疗康复和社区康复相衔接的服务机制,鼓励和引导利用社会资源提供精神障碍社区康复服务,促进精神障碍患者回归社会。本文主要对当前我国精神疾病社区康复的现状进行分析,并针对存在问题提出相应的对策或建议。

1 精神疾病社区康复的概述

1.1 精神疾病社区康复的含义 精神疾病社区康复指的是以社区为基础,应用教育、医学、社会、职业等一切可能的措施,对精神障碍患者进行反复引导、训练和治疗,从而使患者获得躯体功能、心理功能、职业能力、社会功能的恢复。精神疾病社区康复旨在使患者提高生活自理能力,提高社会交际能力,最终回归社会,恢复正常生活[1]。

1.2 完善精神疾病社区康复服务的必要性及意义 根据2016年中国卫生和计划生育统计年鉴数据[2],截至2016年我国精神病医院共1 026所,而精神病防治所(站、中心)仅有29所;精神科门急诊人次为4 694 329人次,平均开放床位数为297 637(张);精神病医院和防治所(站、中心)的执业(助理)医师人数分别为29 704人和347人,注册护士数分别为62 980人和464人,远远低于《规划》中关于“到2020年全国精神科执业(助理)医师数量要增加到4万名”的初级需求目标[3]。在全国分科执业(助理)医师构成方面,精神科医师数量在所有分科医师数量中的占比仅为0.9%,位列倒数第9位[2]。而根据国家卫计委发布的《国家卫生计生委2016年度部门决算》的数据,公立医院财政拨款支出287 079.13万元,精神病医院仅有6 004.29万元[4]。这表明我国目前精神科病院(所)、卫生人员数、床位数以及财政支持均不能满足精神疾病患者与日俱增的社会需求,因此建设并完善精神疾病社区康复服务对于缓解这一需求有重要的意义。

世界卫生组织早在1981年就精神疾病的防治提出“以社区为基地的康复”的方针政策,并强调了社区康复对精神疾病防治的重要意义[5]。社区康复是精神疾病防治工作中必不可少的一环,并且起着至关重要的作用。与精神病院相比,社区精神卫生服务具有更高的易获得性和有效性,同时还可能降低精神病患者在精神病院受到忽视和人权侵犯的可能性。精神疾病社区康复不仅可降低医疗费用,还可使精神疾病患者能够在专业技术人员、护理人员的引导下以及家人、朋友及邻居的关怀下,接受正规的药物治疗,并感受人情关怀及社会支持,为精神病患者提供一个更加良好的防治环境,更有利于促进患者精神状态的恢复,从而提高患者的治愈率,降低精神疾病的复发率。

2 我国精神疾病社区康复的现状

目前,精神疾病已影响着不同年龄、不同文化、不同社会地位的人群。我国精神疾病患者数量众多并呈逐年上升趋势,而仅有少数患者接受正规治疗[6]。导致这一结果的一个重要原因就是民众对精神卫生健康的认识不足,对精神疾病的防治缺乏了解,对待精神疾病患者持着恐惧、歧视的态度,对于精神疾病的社区康复体系更是知之甚少,导致患者长期与家庭、社会疏远,这对患者本身、对家属乃至邻居都是不利的。此外,我国精神疾病社区康复服务还局限在对患者的“管理控制”上,而非“服务”,且各地实践情况不一[7]。在我国提供精神疾病社区康复服务的主要有社区服务中心、家属服务中心、辅助就业中心、护理院及福利院等,主要有基层专科、福利站、群众看护网、日间住院与晚间住院等模式[8]。药物疗法仍是最主要的社区康复治疗方法[9],与其他疗法的联合应用机制还有待健全。当前,我国的精神疾病社区康复服务工作还未形成系统的一体化实践模式,仍然面临着很多的难题,比如设施设备落后、专业人员匮乏、社区康复理念和技能落后等,严重阻碍我国精神疾病社区康复服务事业的发展。我国精神疾病社区康复主要存在以下问题。

2.1 社区康复工作地区之间发展不平衡 冯瑶瑶等[10]研究发现,大多数精神疾病患者是愿意接受康复治疗的,但实际上却只有少数患者接受过康复治疗。导致这一现状的原因是我国社区康复工作还处于初级探索阶段,各项服务还比较落后,不够健全,仍有待发展完善;另一方面是我国社区康复工作地区之间发展不平衡。在我国一线城市,精神疾病患者的社区康复工作发展较为成熟,基本形成了长效的工作机制,政府各部门各司其职,为患者提供了全面的治疗康复服务。但是在经济欠发达地区,精神疾病的防治工作仍然处于较低水平,服务内容不全,服务质量不高,缺乏对患者的心理康复服务、社交能力培养以及职业技术培训,部分地区的社区精神康复甚至还处于空白。

2.2 社区康复模式单一且体系不健全 社区康复治疗除了有药物治疗外,还包括心理疗法、体育疗法、生活能力训练、职业技能训练、音乐疗法、劳动疗法、家庭干预以及健康教育等[11]。由于我国的精神社区康复还处于初级探索阶段,目前治疗模式较为单一,大多以药物治疗为主。在欧美等发达国家,从国家政府到地方各级服务机构,从医院到社区都有专门的社区康复服务组织和专业人才,拥有完整的社区康复服务体系,资金支持上也有着多样化的筹资渠道,为社区康复服务提供强有力的保障[12]。我国目前虽然有国家以及政府层面出台相关政策文件支持社区康复服务事业的发展,但从政府监督、机构管理、人才资源到经费支持,都缺乏有力的保障机制,没有形成完整的社区康复服务体系,许多社区康复服务机构只能勉强维持运营。

2.3 人才不足与人才流失并存 我国精神医学和心理卫生教育较为薄弱。郭志华等[13]调查研究发现,目前我国从事精神病防治工作的相关人员对精神疾病防治、康复、护理的专业技术知识掌握不够,在实际的防治工作中不能有效具体地指导精神疾病社区康复,甚至一些精神科的专业技术人员不熟悉整个精神病防治康复工作的运转流程,专业人才匮乏。另外,从事精神疾病康复护理的工作人员工作强度大,且薪资待遇低,还时常有被患者致伤的风险,付出与收获不成正比。有调查显示[14],我国精神病专科医院整体经济收入仅为综合性医院的1/15~1/10,精神卫生专业工作人员的待遇低于一般医院待遇。因此,近年来精神科医生的转行率不断上升,导致社区康复服务的人才匮乏与人才流失。

2.4 治疗和康复服务的转介系统不畅通 在国家倡导建立“急慢分治、上下联动”的分级诊疗背景下,笔者认为精神疾病的防治也应该遵循分级诊疗的原则,即急性严重的患者送往精神病院进行治疗,待病情得到控制后应该转回社区康复机构。但目前我国精神疾病的治疗与康复之间的服务转接衔接、信息共享等渠道并不畅通,没有形成完整的上下转诊服务体系,精神病院与社区康复机构之间缺乏沟通合作,社区康复机构与患者家庭之间也缺乏信息与资源的调配[15]。

2.5 患者的家庭照护主体功能未充分发挥 由于缺乏对精神卫生健康的教育和宣传,人们对精神疾病的了解知之甚少,整个社会对精神病患者仍带有较强的歧视态度,没有形成一个良好的社区精神疾病康复环境。在精神病的防治中,家庭成员本应是患者最坚强的后盾,是照护患者的主体力量,但目前大多数家庭对患者的包容度不足,主要采用关、锁、绑的方式对待精神病患者[16],而不是及时送入医院进行治疗。对于精神疾病患者,家庭的主体作用未充分发挥,照护功能有待加强。

3 相关对策或建议

3.1 明确政府各部门责任,加大对欠发达地区的扶持力度 精神疾病社区康复工作的发展离不开政府各部门的支持、协助,各地区的平衡发展更是离不开政策的引导以及财政的支撑。针对精神疾病社区康复工作地区之间发展不平衡的现状,政府需要相应地倾斜政策,给予落后地区更加宽松的政策;同时,政府各部门应明确自身责任,切实保障精神疾病社区康复服务事业的发展,为社区精神疾病康复提供保障和支撑,保证社区精神疾病康复护理工作的持续稳定开展。

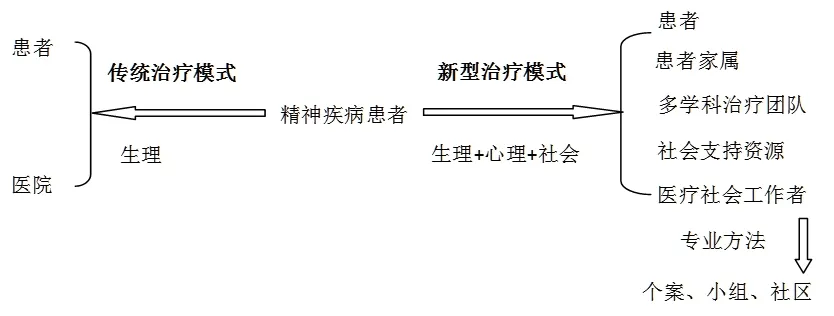

3.2 转变治疗模式,建立社区康复分级体系 由于精神疾病的高发性,传统的生理治疗模式已不再满足社会需求,应转变为“生理+心理+社会”的新型治疗模式(见图1)。这种新型治疗模式在精神疾病患者的治疗和康复方面更具科学性和实用性。在传统的治疗模式中,当患者的病情严重至无法控制时,家人一般将其送入精神病院进行住院治疗,但是一旦患者病情得到控制,由于考虑到经济负担,家属多选择让患者出院回家修养,而没有进行后续的康复护理,导致患者的病情反复发作,这对康复治疗非常不利。精神疾病患者不仅需要住院治疗,更需要出院后回社区进行进一步的康复护理,因此应在精神病康复社区开展心理引导、社会实践等活动,建立精神疾病患者的“防、治、调、导”的一条龙服务。

精神疾病的社区康复仍然离不开整个卫生服务系统,不能单一存在,需要各级卫生服务机构的合作与支持,将整个卫生服务系统进行分级管理,使社区康复服务更具科学性、实用性。笔者认为,可以将社区康复服务分为三级:第一级是基层服务,由社区全科医师、精神科护士、社工等负责;第二级由社区精神诊疗所、工疗站、日间康复中心等负责;第三级则由精神病医院、精神科病房负责。通过分工合作,充分发挥精神病院、社区康复机构以及社会工作者的防治作用,促进精神疾病社区康复服务事业的发展。

图1 传统治疗模式向新型治疗模式的转变

3.3 加大人才培养力度,完善社工保障制度 政府应当加大投入人力、物力以及财力,逐步完善社区医疗基础设施建设,鼓励精神科医师下到基层,为社区康复机构的卫生人员开展技能培训,提高康复机构卫生人员的专业技能;同时,联合大中专医学院校,制定扩大精神科招生规模的相关优惠政策,吸引更多的学生投入精神科的学习研究中;另外,在精神科人才流失严重的情况下,各级政府必须建立健全多元化筹资机制,增加精神卫生工作人员的薪资待遇,建立并完善精神卫生人员的晋升机制;最后,建立并完善社工激励、保障制度,宣扬、鼓励社会工作者投入精神卫生工作中,着力培养专业的社工,减轻精神卫生专业人才缺乏与流失的阵痛。

3.4 搭建信息转介平台,清除治疗与康复系统间的障碍 (1)建设基层精神疾病患者社区康复资源平台,记录、汇总社区精神疾病患者的相关信息,包括个人信息、就医用药信息、家庭成员信息等,并对相关信息实时增补、修订,加强患者的档案管理,同时承担治疗与康复服务的转介、协调等工作。(2)构建治疗与康复的转介机制和病患就业转介机制。制定转介流程,责任落实到个人,并在实践中进行优化。对康复患者的病情进行评估,在经过生活技能训练、职业技能训练后,如果评估合格,应向其他就业机构推荐就业,对接收精神障碍患者就业的企业,给予相应的激励。

3.5 加大宣传教育,组建家庭照护支援中心 家庭照护在精神病患者的防治、康复过程中起着至关重要的作用。家庭成员对患者的照护中女性照顾者居多,其他家庭成员对患者的照护较少。主要原因是他们没有受到专业教育和培训,对照护精神病患者的知识和技巧不够了解,面对精神病患者缺乏耐心,易产生恐惧感。各级政府应该加大宣传教育力度,定期举办讲座,开展康复照护技能培训;制订宣传手册,定期对精神疾病患者进行家庭随访,提高患者家庭成员对精神疾病的认识及其防治、康复的知识和技能,不断增强家庭照护功能。另外,支持建立不同规模的精神疾病患者家庭照护支援中心,为患者家庭成员提供政策咨询、照护资讯、情感支持等康复协助服务,并提供交流经验、情感之平台。