嗜酸性蜂窝织炎一例

2019-04-04陈新龙于美玲周桂芝刘殿昌

陈新龙 于美玲 周桂芝 刘殿昌

嗜酸性蜂窝织炎又称Wells综合征,是一种原因不明的皮肤病,特征性的临床表现为类似蜂窝织炎的坚硬斑块,常常伴有外周血嗜酸粒细胞升高,皮损组织病理表现为嗜酸粒细胞浸润及特殊的“火焰征”。该病较为少见,现将诊治的1例报道如下。

临床资料患者,女,39岁。双下肢暗褐色斑片、结节伴瘙痒5年。5年前,患者无明显诱因双下肢出现散在性暗褐色斑片、结节伴瘙痒,无发热、关节疼痛及其他全身症状,在当地医院就诊,行相关检查示嗜酸粒细胞升高(0.78×109/L),肝功能、肾功能、血糖、血脂正常。诊断为“荨麻疹”,给予抗组胺药物等对症治疗,未见明显疗效。患者曾多次到多家医院就诊,均按“荨麻疹”给予诊治,疗效均不佳。为进一步诊治,来我院就诊。

既往体健,否认结核、乙肝等传染病史,否认高血压、冠心病、糖尿病史,父母体健。

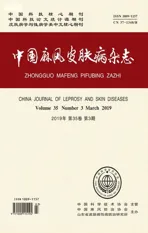

体格检查:系统检查未见异常。皮肤科检查:双下肢见散在暗褐色斑片(图1),左下肢可见数个结节,触之较硬,边界清楚,无触痛及破溃(图2)。

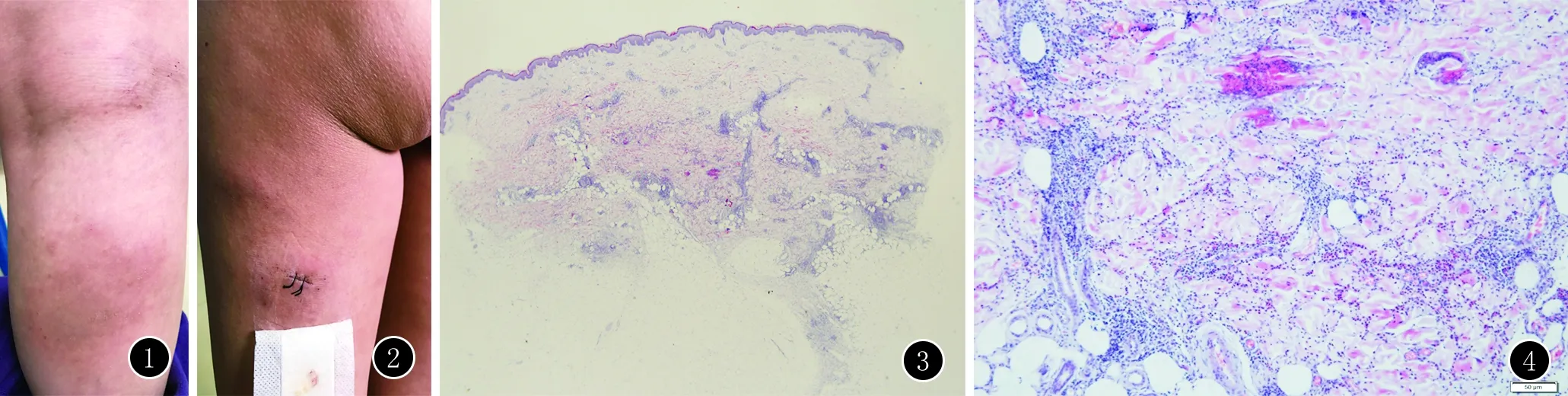

实验室及辅助检查:血常规:白细胞8.24×109/L,嗜酸粒细胞0.47×109/L,嗜酸粒细胞比率5.7%(就诊前曾治疗);血生化、血沉、抗核抗体(ANA)无异常。皮肤组织病理示:(左大腿)表皮大致正常,真皮浅层血管周围少许淋巴细胞,真皮中、深层较多嗜酸粒细胞、淋巴细胞浸润,见“火焰”现象,倾向嗜酸性粒细胞增多性蜂窝织炎(图3、4)。诊断:嗜酸性蜂窝织炎。治疗:口服雷公藤多苷(20 mg,每日3次)、枸地氯雷他定(8.8 mg,每日1次);曲安奈德软膏,外用,每日2次。3个月后电话随访,原皮损好转,未出现新皮损。

图1 双下肢见散在暗褐色斑片图2 左下肢见数个结节,触之较硬,边界清楚,无触痛及破溃图3、4 表皮大致正常,真皮浅层血管周围少许淋巴细胞,真皮中、深层较多嗜酸性粒细胞、淋巴细胞浸润,见火焰现象。倾向嗜酸性粒细胞增多性蜂窝织炎(HE,×40;×100)

讨论嗜酸性蜂窝织炎(Wells综合征)是一种病因不明的皮肤疾病。1971年,Wells首次报道[1]。1979年,Wells和Smith将其更名为“嗜酸性蜂窝织炎”[2]。Wells综合征目前发病机制尚不清楚,有文献报道,其与药物、肿瘤、虫咬、感染、化学物质、疫苗注射等有关[3-6]。有研究发现,IL-4和IL-13促进了M2巨噬细胞的激活,引起嗜酸粒细胞和Th2细胞的聚集[7]。嗜酸粒细胞阳离子蛋白的毒性作用引起胶原纤维和局部组织破坏[8]。目前多数人认为该病的发生与机体对外界刺激产生的非特异性超敏反应相关[9]。该病没有任何种族或性别差异,多发于成人[8]。经典的Wells综合征首先表现为水肿性瘙痒性的斑块[10],随后为水肿性结节和斑块,为环状或者弧形。初期阶段常为亮红色,其后可为粉褐色、绿色、褐色、蓝灰色。斑块可变硬,常4~8周后消退。Wells综合征患者最常见的皮损部位为四肢,可累及躯干。常见外周血嗜酸粒细胞增多。皮损病理常表现为嗜酸粒细胞弥漫浸润,混合以淋巴细胞和组织细胞。真皮深层最明显,伴真皮乳头水肿及表皮下水疱。嗜酸粒细胞及大量嗜酸性颗粒附着于胶原束或围绕在其周围,形成块状浸润,即“火焰” 征[11]。该患者病史达5年,根据临床表现、血液学及组织病理特征性的改变可确诊。本病治疗主要以短期全身应用糖皮质激素为主,通常为0.5 mg/kg,在个别病例中,最高可达2 mg/kg[8]。口服抗组胺药可用于缓解瘙痒,他克莫司、环孢素、干扰素、氯喹、羟氯喹、氨苯砜、雷公藤多苷等治疗有效[8,12]。本例患者应用雷公藤多苷 、枸地氯雷他定及曲安奈德软膏,电话随访患者病情好转,未再来院就诊。