武汉地区儿童急性肠套叠病例的临床流行病学特征

2019-04-02肖霞冯肖媛杨虎高峻赵亚平彭晶袁莉

肖霞 冯肖媛 杨虎 高峻 赵亚平 彭晶 袁莉

华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院1儿童超声影像科,2普外科(武汉430016)

急性肠套叠是小儿外科急腹症最常见的原因之一[1],若诊断及治疗不及时,会导致肠坏死、肠穿孔及腹膜炎,甚至导致患儿死亡[2]。肠套叠按病因分原发性和继发性,其发病原因目前尚不明确,研究表明WHO 建议纳入国家常规免疫计划的轮状病毒疫苗有诱发肠套叠的风险[3],同时有学者[4⁃5]认为肠套叠的发病特点存在区域性差异。因此在我国全面推广使用轮状病毒疫苗前,有必要了解武汉地区儿童急性肠套叠病例的临床流行病学特征,现对2012年1月至2017年12月武汉儿童医院收治肠套叠患儿的病例资料进行回顾性分析,现结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 回顾性分析2012年1月至2017年12月武汉儿童医院收治7 333 例肠套叠患儿的临床流行病学资料,数据由病案室提供。收集患者一般情况,包括性别、年龄、病程时间、发病的季节分布;临床表现,包括阵发性哭吵/腹痛、果酱样血便、呕吐、发热、腹泻、腹部包块、住院时间;辅助检查及治疗情况。

1.2 病例纳入标准 按疾病编码ICD⁃10:K561 标准[6]:(1)术中确认肠套叠;(2)空气/液体灌肠发现肠套叠;(3)超声观察到靶征等特定征象,且灌肠后减轻或消失;(4)尸检发现肠套叠。住院期间肠套叠复发患儿仅收集入院时的流行病学资料,各次复发的资料未纳入本研究。本研究获得医院伦理委员会批准,以及研究对象监护人的知情同意。

1.3 统计学方法 数据分析采用SPSS 18.0 软件。计量资料以均数± 标准差表示,采用t检验;计数资料以[例(%)]表示,率的比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

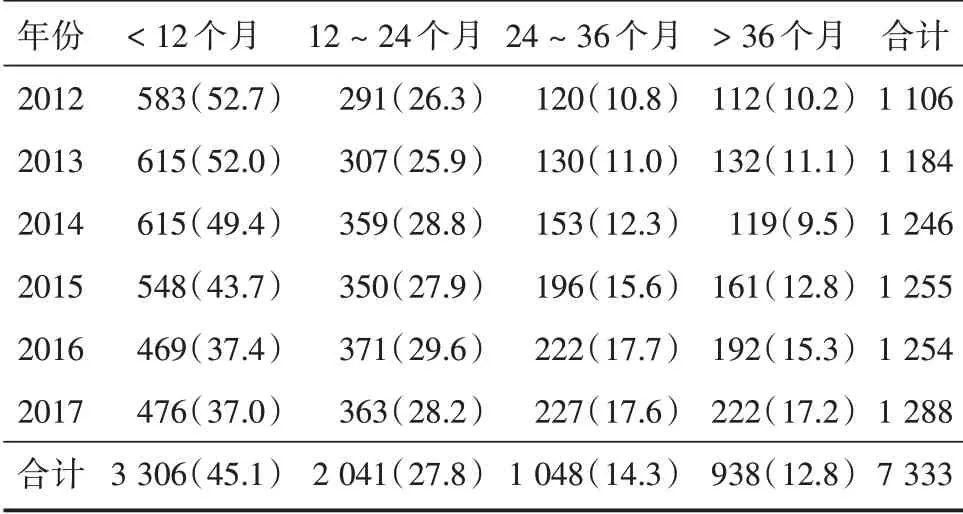

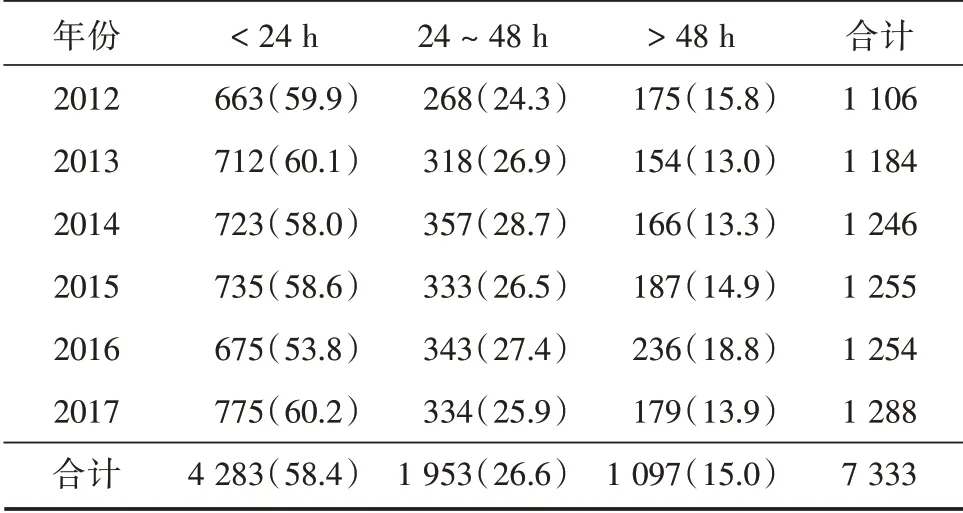

2.1 基本情况 7 333 例患儿中,男5 030 例,女2 303 例,男女比例为2.2∶1;各年龄段男女比例从1.9∶1 逐渐增加至2.7∶1。见表1。发病年龄为1 个月~15 岁,平均17.4 个月,中位年龄12 个月;男童平均年龄17.9 个月,中位年龄13 个月;女童平均年龄16.1 个月,中位年龄12 个月,男女年龄差异具有统计学意义(t=4.846,P<0.001),各年龄段病例数分布情况见表2。2 岁以内5 347 例(72.9%),8~9 个月龄为高发年龄段(图1);2012⁃2017年间,<12 个月龄组肠套叠患儿病例数逐年减少,24~36 个月龄组及>36 个月龄组患儿病例数逐年增加,而12~24 个月龄组患儿病例数无明显变化。

表1 2012⁃2017年肠套叠患儿各年龄段男女比例特征Tab.1 Characteristics of male to female ratio of each age groups of children with intussusception from 2012 to 2017例(%)

表2 2012⁃2017年肠套叠患儿各年龄段分布特征Tab.2 Distribution characteristics ofeach age groups of children with intussusception from 2012 to 2017例(%)

图1 2012⁃2017年2 岁以内各个月龄肠套叠患儿分布特征Fig.1 Distribution characteristics of children with intussusceptions below 2 years from 2012 to 2017

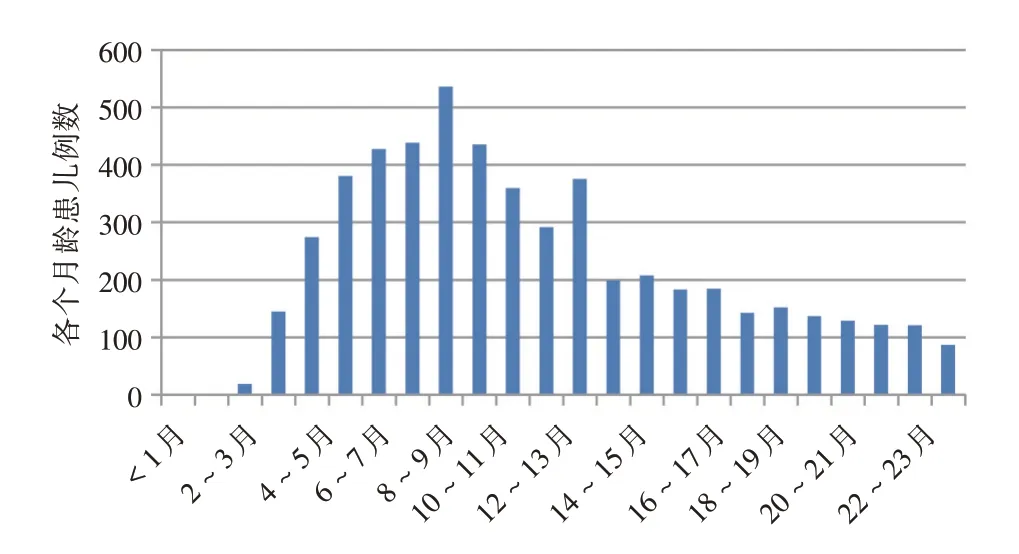

2.2 病程时间 病程为1~168 h,平均23.5 h,中位时间18 h,48 h 以内6 236 例(85.0%)。见表3。

表3 2012⁃2017年肠套叠患儿各病程时间段分布特征Tab.3 Distribution characteristics of eachincidenceduration of children with intussusception from 2012 to 2017 例(%)

2.3 发病季节 本研究中急性肠套叠一年四季均可发病,2- 8月呈上升趋势,8月后至1月呈先下降后上升趋势,4-8月为高发时间段。见图2。

图2 2012⁃2017年肠套叠患儿发病季节分布特征Fig.2 Distribution characteristics of the onset season of children with intussusception from 2012 to 2017

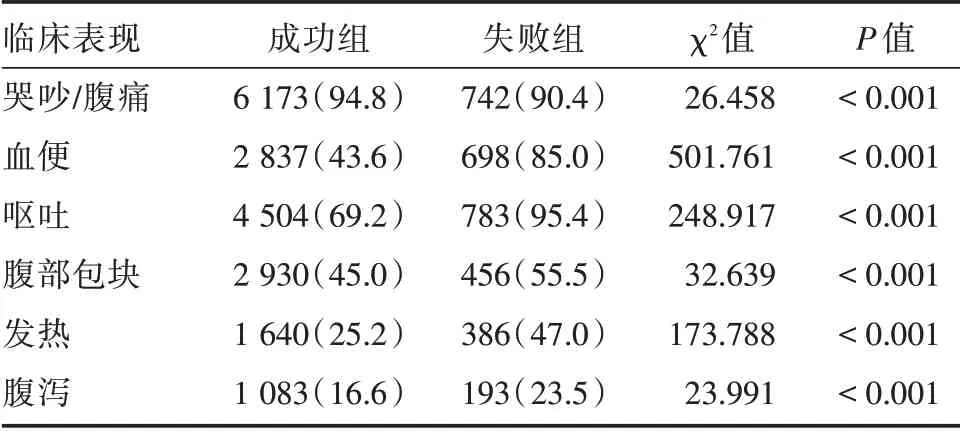

表4 空气灌肠整复成功组及失败组各临床表现比较Tab.4 Comparison of clinical manifestations between successful group and failed group with air enema reduction 例(%)

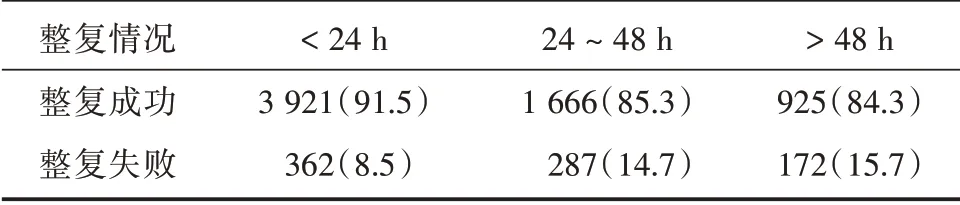

表5 2012⁃2017年肠套叠患儿各病程时间段空气灌肠整复结果比较Tab.5 Comparison of results of air enema reduction in eachincidencedurationofchildren with intussusception from 2012 to 2017 例(%)

2.4 诊断及治疗方法 7 204 例肠套叠经彩超诊断,129 例经CT 诊断;彩超为首选检查方式。治疗方法包括空气灌肠整复及手术治疗,空气灌肠整复成功6 512 例,成功率为88.8%;821 例整复失败患儿行手术治疗。手术患儿恢复良好,无死亡病例;2 例整复成功患儿死亡,1 例因多器官功能衰竭,1 例因白血病。其中以回结型6 453 例(87.6%)、回盲型592 例(8.1%)及回回结型254 例(3.5%)为主,占99.5%。继发性肠套叠172 例(2.3%),常见的有美克尔憩室56 例、肠重复畸形17 例、肠息肉25 例、腹股沟斜疝19 例、淋巴瘤8 例及过敏性紫癜24 例,占86.6%。

2.5 临床表现与整复结果 阵发性哭吵/腹痛6 915 例(94.3%),呕吐5 287 例(72.1%),果酱样血便3 535 例(48.2%),腹部包块3 386 例(46.2%),发热2 026 例(27.6%),腹泻1 276 例(17.4%);具有典型症状三联征(阵发性哭吵/腹痛+ 呕吐+ 果酱样血便)2 854 例(38.9%)。成功组及失败组的平均年龄分别为18.1、11.3 个月,两组差异有统计学意义(t=11.598,P<0.001)。空气灌肠整复成功组及失败组在各临床表现如阵发性哭吵/腹痛、果酱样血便、腹部包块、呕吐、发热及腹泻方面,两组间的差异均具有统计学意义,见表4。病程时间<24 h、24~48 h 及>48 h 3 组空气灌肠整复结果见表5。<24 h 与24~48 h 组及<24 h 与>48 h 组间的差异均有统计学意义(χ2=56.074,P<0.001,χ2=51.020,P<0.001),24~48 h 与>48 h 组间的差异无统计学意义(χ2=0.532,P>0.05)。

2.6 住院时间 6 512 例空气灌肠整复成功患儿住院时间1~52 d,平均(3.4±1.7)d;821 例整复失败行手术治疗患儿住院时间3~34 d,平均(9.7 ±3.5)d;失败组的平均住院时间多于成功组,两组间的差异有统计学意义(t=-51.0,P<0.001)。病程时间<24 h、24~48 h 及>48 h 组的平均住院时间分别为3.8、4.4 及4.5 d,<24 h 与24~48 h 组及<24 h 与>48 h 组间的差异均有统计学意义(t=-7.364,P<0.001;t=-6.626,P<0.001),24~48 h与>48 h组间的差异无统计学意义(t=-0.659,P>0.05)。

3 讨论

急性肠套叠是小儿外科急腹症最常见的原因之一,在我国发病率较高。急性肠套叠多为原发性,其发病原因目前尚不明确,现研究表明可能与解剖结构、病毒感染、饮食、区域环境、气候变化、激素水平、疫苗接种及医源性等因素[7]有关。继发性肠套叠多由肠管本身器质性病变所致,本研究有172 例,主要继发于美克尔憩室、肠重复畸形、肠息肉、腹股沟斜疝、淋巴瘤例及过敏性紫癜等。

儿童急性肠套叠发病存在性别分布的差异性,本研究男女比例为2.2∶1,与文献报道[4⁃11]的其他地区类似,均说明男性儿童的发病率明显高于女性儿童。随着年龄增加,男女比例逐渐增加,由<12 个月龄组的1.9∶1 增加至>36 个月龄组的2.7∶1。

急性肠套叠一般多见于2 岁以内,本研究中患儿的平均年龄为17.4 个月龄,<24 个月龄的患儿有5 347 例,占72.9%,且发病高峰年龄为8~9 个月龄,与文献报道[12⁃14]类似。男性儿童的平均年龄大于女性儿童,再结合表1男女比例随着年龄增加而增加,说明男性儿童肠套叠发病要晚于女性儿童。本研究发现,按月龄分组,肠套叠患儿病例数从<12 个月龄组的3 306 例降至>36 个月龄组的938 例,各年龄段组所占比例随着年龄的增长呈明显下降趋势,与文献报道[12]一致,说明急性肠套叠多见于年龄偏小的婴幼儿;可能是由于辅食添加、饮食习惯改变导致肠蠕动紊乱及儿童免疫水平不平衡等因素诱发肠套叠的发生[13]。因此在儿童添加辅食期间及饮食习惯改变时要注意密切观察儿童的身体状况,以利于肠套叠发病的早期诊断和治疗。

从2012年至2017年6年间,<12 个月龄组肠套叠发病率从2012年的52.7%逐年下降至2017年的37.0%;12~24 个月龄组发病率无明显变化;24~36 个月龄组及>36 个月龄组发病率呈逐年增长趋势,分别从2012年的10.8%、10.2%上升为2017年的17.6%、17.2%。MATTEI 等[7]和RESTIVO等[15]也报道了类似的变化趋势。可能是由于饮食习惯的改变如食用进口奶粉等西化饮食方式;随着生活条件及医疗水平的提高,患儿接触肠套叠发病易感因素的机会减少,或者接触易感因素的时间延迟;接触易感因素后如病毒感染早期就得到有效控制等因素[9];有文献[16]认为这种逐年增加的趋势与接种轮状病毒疫苗没有明显关系。这种变化趋势也需要以后继续逐年对比分析研究来进一步证实。

儿童急性肠套叠发病的季节分布规律目前文献还没有统一的报道,叶安等[4]报道珠海市为12- 3月;张荣鹏[9]等报道临沂市为3- 5月,刘颖等[12]报道长春地区为6- 8月。本研究显示武汉地区一年四季均可发病,4 - 8月为高发时间段,8月份为发病高峰时期,与白雪洁等[13]报道苏州市儿童急性肠套叠发病季节分布类似,可能是由于此期间气候环境变化较明显,导致肠蠕动紊乱,诱发肠套叠。而肠套叠发病季节分布的差异性可能是由于区域环境气候的不同[4⁃5,10,17⁃18];也可能是由于研究方法、诊断及治疗方式不同导致高发时间有所差异[14]。这有待于进一步大样本研究本地区的环境气候变化与肠套叠发病间可能存在的联系及与其他区域的差异。

儿童急性肠套叠的临床表现较为典型,本研究中患儿依次表现为阵发性哭吵/腹痛(94.3%)、呕吐(72.1%)、果酱样血便(48.2%)、腹部包块(46.2%)、发热(27.6%)、腹泻(17.4%)等。同时具有前3~4 个症状的患儿较少,其中具有阵发性哭吵/腹痛+ 呕吐+ 果酱样血便(三联征)2 854 例,占38.9%,与文献报道[9]一致;具有阵发性哭吵/腹痛+ 呕吐+ 果酱样血便+ 包块1 526 例,占20.8%。同时,肠套叠的主要临床表现也存在区域性差异,本研究的主要临床表现为阵发性哭吵/腹痛、呕吐及血便,与崔朋伟等[10]报道的郴州市(呕吐、血便及包块);WONG 等[19]报道的香港地区(呕吐、腹痛及血便);李小松等[8]报道的长沙市(哭吵、包块及血便);叶安等[4]报道的珠海市(阵发性哭吵/腹痛、呕吐及包块)情况不同。因此,有学者[8]认为4 个主要临床表现包括阵发性哭吵/腹痛、呕吐、果酱样血便及腹部包块中出现2 个的患儿就应该定为肠套叠的可疑病例,进行腹部彩超及X 线检查,避免肠套叠的误诊及漏诊。

肠套叠的诊断首选彩超,治疗本研究首选空气灌肠整复。各临床表现对空气灌肠整复治疗的结果有一定的影响。整复成功组出现阵发性哭吵/腹痛的比例大于失败组,两组间的差异有统计学意义,主要是由于阵发性哭吵/腹痛的患儿能够引起家长或首诊医师的重视,有利于早期诊断和治疗;而成功组出现果酱样血便、呕吐、腹部包块、发热及腹泻的比例小于失败组,两组间的差异均有统计学意义,可能原因是由于果酱样血便、呕吐、发热及腹泻的出现要晚于阵发性哭吵/腹痛[4],同时由于患儿的不配合导致不容易早期发现腹部包块。随着肠套叠患儿病程时间的延长,空气灌肠整复成功比例逐渐下降,<24 h 与>24 h 组的差异有统计学意义,可能是由于随着病程时间延长,患儿的临床表现更严重、耐受性更差及影响肠套叠整复的套叠鞘部肿胀更明显,导致空气灌肠整复成功率越低,采取手术治疗的比例升高。而空气灌肠整复治疗的结果又影响患儿的住院时间,失败组的平均住院时间多于成功组,两组间的差异有统计学意义;随着病程时间的延长,住院时间也增加,<24 h 与>24 h 组的差异有统计学意义,因此要加强宣传教育,争取早期诊断和治疗(24 h 以内)。

本研究表明武汉地区儿童急性肠套叠以8 -9 个月龄的男童发病居多,4- 8月为高发时间段;男性儿童肠套叠发病要晚于女性儿童;各个月龄组病例数有一定的逐年变化规律;整复成功组及失败组在阵发性哭吵/腹痛、果酱样血便、腹部包块、呕吐、发热、腹泻及平均住院时间方面的差异均具有统计学意义;病程时间越长,整复率越低,住院时间越多。了解该流行病学特征,可为本地区肠套叠的早期诊断和治疗提供理论依据,也可为轮状病毒疫苗未来在我国全面推广使用时评价其安全性提供数据支持。