“热的传播”教学主题的实验设计案例分析

2018-12-21董亚男

董亚男

呈现热传导快慢的实验方案

材料:细棉线一段、约40cm长的铁丝、(或其他金属丝)、细木棍或竹制毛衣针、剪刀、带夹子的铁架台、蜡烛、长试管、试管夹,小活鱼等。

方案1:研究热传导

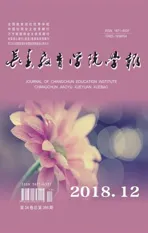

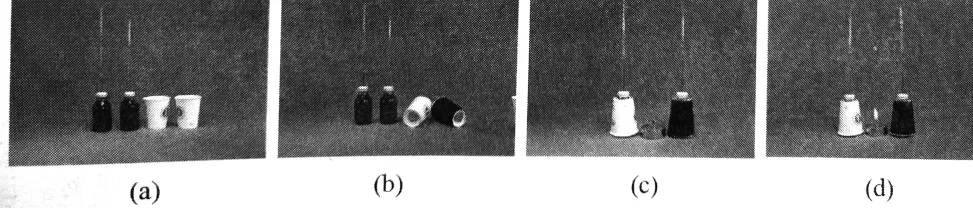

将铁丝弯成平行的二股叉形状,且一长一短,叉股间距约3cm;将叉子型铁丝悬空固定,使两个叉股保持水平,如图1(a)所示。

将蜡烛点燃一段时间后,把棉线经过火焰下蜡烛溶液内浸润成“蜡线”,绷直冷却,如图1(b)所示。

将冷却变硬的棉线用剪刀剪成6cm的6小段,如图 1(c)所示。

将6小段“蜡线”等间距平放在铁丝制成的叉股上,如图1(d)所示。用蜡烛的火焰对那段长的叉股加热,片刻后,从靠近火焰的第一根“蜡线”开始依次发生弯折,如图1(e)所示,蜡烛火焰的热通过铁丝传播到第一根 “蜡线”处,“蜡线”中的蜡遇热溶化,棉线变软发生弯折;随着热的继续传导,第二根“蜡线”弯折,第三根依次弯折,如图 1(f)所示。

图1

方案2:体感不同材料的热传导

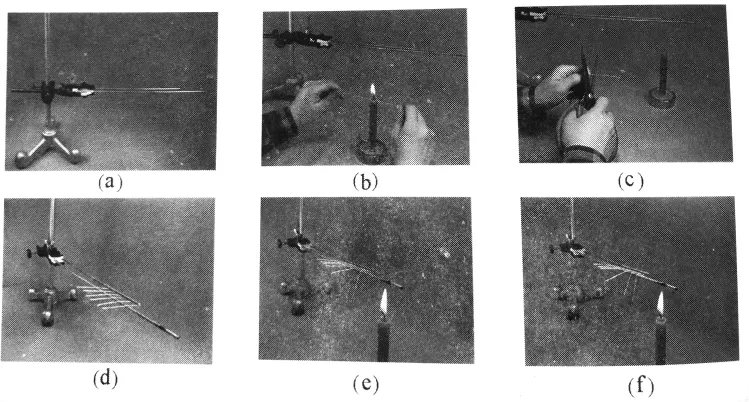

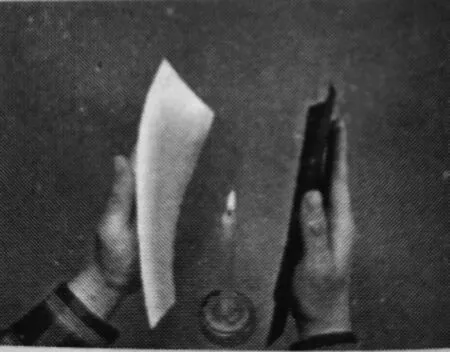

如图2所示,两手各持约15cm长的铁丝和木棍的一端,另一端在蜡烛火焰上加热,只要有一只手感觉发热就停止加热。手持铁丝的手先感觉到发热,铁丝传导热的速度比木棍快,所以手持铁丝的手先感觉到温度升高。

图2

方案3:水是热的不良导体

如图3所示,将长试管中装水近满,放进两条小鱼。用试管夹将试管上部夹住,手持试管夹将试管的管口处放在酒精灯火焰上加热,持续加热几分钟后,管口处的水开始沸腾。由于水不善于传热,水里的小鱼安然无恙。

图3

以上实验说明:热传导是热量从物体的高温部分沿着物体向低温部分传递的现象。金属是热的良导体,非金属是热的不良导体。

呈现热对流现象的实验方案

材料:铁架台、“长颈烧瓶”、高锰酸钾晶粒、酒精灯、易拉罐金属皮、剪刀、细金属丝、蜡烛。

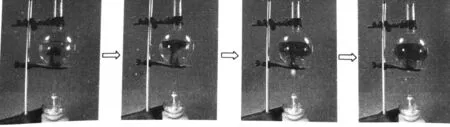

方案1:观察液体的对流现象

将装有冷水和少量高锰酸钾晶粒的 “长颈烧瓶”悬空架在铁架台上;用酒精灯在烧杯底下对准高锰酸钾晶粒加热(为了确保定位加热,在“长颈烧瓶”底部垫上一个有孔的金属圆片,通过小孔对准高锰酸钾晶粒加热),片刻后可观察到中间部位紫红色的高锰酸钾溶液缓慢上升,到了水面之后向四周扩散,然后从瓶子的侧面下降,整个过程如图4所示。高锰酸钾溶液的上下运动,说明下面的水与上面的水存在温差,热水上升,冷水下降,上下循环,最后整个瓶子的水都热起来。实验现象说明:温度高的液体或气体,因密度变小而上升,临近温度较低的液体或气体对流过来补充,形成液体或气体的对流。

图4

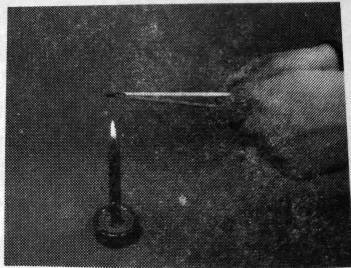

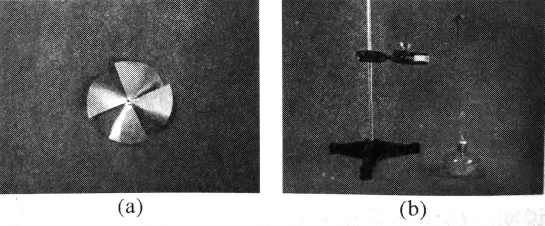

方案 2:风轮一

将易拉罐剪成一个圆,过圆心画十字线,用剪刀将十字线剪开(不要剪到圆心);将剪开的四个扇形稍稍弯曲成叶轮,如图5(a)所示;在叶轮中心砸一个小坑,用细铁丝支起;细铁丝的另一端悬空固定在铁架台上;将点燃的酒精灯放在叶轮的正下方,这时叶轮发生旋转,如图5(b)所示。其原理是热空气上升,冷空气下降。空气流动形成风,在风的推力下叶轮旋转起来。

图5

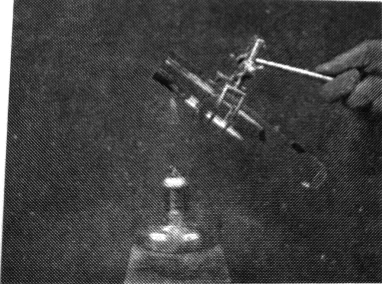

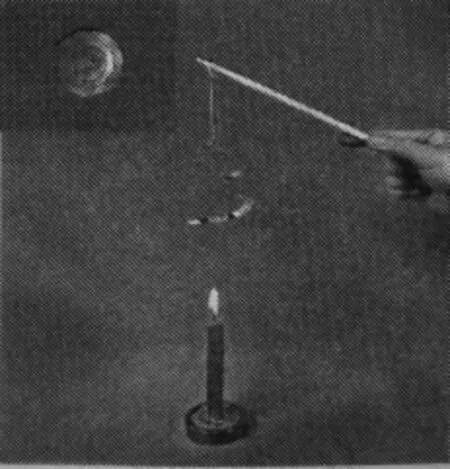

方案 3:风轮二

将一纸片按图剪成一个风轮,在其中心用细线悬挂,细线的另一端绑在一个木棍上,手持木棍将风轮悬在蜡烛火焰的上方 (不要靠近火焰,避免燃烧),此时由于对流作用使风轮旋转,如图6所示。

图6

以上三个实验说明对流是热传递的一种方式。温度高的液体或气体,因密度变小而上升,临近的温度较低的液体或气体对流过来补充,形成液体或气体的对流。

呈现热辐射的实验方案

材料:60w 白炽灯及灯座、温度计(0~100℃)、教科书或小木板,自制的液体温度计两支、蜡烛、纸杯、文具小刀、毛笔、墨汁,白纸、黑纸,胶带等。

方案1:观察热辐射现象

先观察一下室内温度计读数图7(a);将白炽灯通电发光,手持温度计将其液泡放到白炽灯侧面不远处,观察温度计读数变化,如图7(b)所示,此时温度计读数开始上升。这说明,由于空气受热后上升,空气对流不会对温度计的读数有影响,而空气是热的不良导体,热传导也不起作用。

将温度计放在白炽灯正下方不远处,重复上面的实验过程,观察温度计读数变化,如图7(c)所示。可观察到温度计读数同样上升,由此进一步证实温度计读数的上升不是对流和热传导引起的。

用教科书或小木板挡在灯泡和温度计间,如图7(d)所示,重复上面实验,观察到温度计读数几乎没有上升。这表明,在上面两步实验中,热是沿直线“射”到温度计液泡上的。

图7

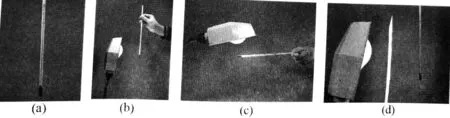

方案2:黑白“外罩”吸热比较

自制两个液体温度计,取两个纸杯,如图8(a)所示,用文具小刀将两个纸杯的底部刻出一个大孔,将其中一个纸杯完全涂黑,如图8(b)所示。将黑白两个纸杯分别套在两个液体温度计上(相当于给两个温度计穿上黑白外罩)并调节液柱等高,将蜡烛放在两个液体温度计中间,如图8(c)所示。点燃蜡烛,数分钟后,可观察到带“黑外罩”的液体温度计液柱上升,如图8(d)所示。由此说明涂黑的纸杯比白色的纸杯吸热的速度快,黑纸杯吸热后温度升高,导致其内部液体温度计的液柱上升。

图8

方案3:体感热辐射吸收

将略比手掌大的白纸和黑纸用胶带粘上纸杯,使其分别贴在两只手掌上。将点燃的蜡烛或点亮的白炽灯置于两手掌之间,如图9所示。片刻贴黑纸的手掌会先感觉到热。

图9

以上三个实验现象说明辐射也是热传递的一种方式。热辐射是以直线方向进行的;吸收辐射热的本领与物体表面的颜色有关,颜色越深,吸收辐射热越多,颜色越浅,吸收热就越少。

上述介绍关于“热的传播”教学主题的3组实验,9个方案,是围绕“传导”“对流”和“辐射”三种传播方式设计的。其中图1、图5、图6、图8所示实验属于自制器具型“非常规”物理实验,图3、图4、图7所示实验属于自组物件型“非常规”物理实验,图2、图9所示实验属于体感型“非常规”物理实验,总体上体现了目的性、熟悉性、简易性、参与性与关联性的设计原则。

从“目的性原则”看,“热的传播”教学主题的教学目的不仅是认知方面的,还要通过 “非常规”物理实验情境的创设,使学生认识到“热的传播”方式与日常生活和个人经验的紧密联系,在获得知识意义的同时,得到情感、态度与价值观的培育,受到创造性的熏陶。

实验所用到的细棉线、蜡烛、铁丝、细木棍、小鱼、酒精灯、易拉罐、白炽灯、温度计、教科书、纸杯、白纸和黑纸等都是学生熟悉的东西,在日常生活中或实验室里容易找到,而且实验方案简单,操作方便,实验器具的准备不需要太多时间。这些实验器材中的大部分能长期保存,如图1、图5、图6、图8所示的实验器具,以后再用时可以缩短准备的时间。所以,以上“非常规”物理实验方案总体上体现了“熟悉性原则”与“简易性原则”。

图2和图9所示的实验方案是“体感”型“非常规”物理实验,教学中适合学生参与体验,不适合演示观察。因此,实验涉及的材料、物品应该在课前由教师或者让学生准备好,实现全体学生参与体验感受。其他几个实验虽然没有特别强调设计、制备实验和参与实施的主体,也没有明确实验实施的方式与场地,但由于它符合“非常规”物理实验设计的“熟悉性原则”与“简易性”原则,为体现“参与性原则”奠定了基础。因此,教师可以按照自己对教学目标的理解和对教学过程的整体设计,适当安排由学生参与设计制作的以及由全体或多数学生参与体验的实验教学组织形式。例如,图5和图6所示的实验方案,如果在课前安排学生准备好相关的材料与工具,那么就可以在课堂上组织学生进行现场制作;如果是学生课前在家庭进行制作,那么课堂上就可以现场组织学生对自制的实验作品进行交流表演。这两种方式的实验教学,都会大大增强学生参与学习活动的积极性,而且在制作和交流过程中,教师与学生、学生与学生之间的相互作用与影响能得到充分体现,智慧、情感、态度与价值观以及学生参与社会实践的意识与能力会在互动过程中动态生成。

从“关联性原则”角度看,上述9个实验方案关联的内容是比较广泛的。在图1所示实验中,关联了对“蜡烛”液体的创造性利用,学生对蜡烛和细线是熟悉的,但“蜡线”的简易置备以及巧妙利用,学生感觉耳目一新。有意义的是,“蜡线”的弯曲与“热传导”的快慢建立了联系,熟悉的情境中产生了“新知”。在图2所示的实验方案中,通过体验确认金属传播比木头等非金属传播速度快,关联到厨房里的勺子等受热厨具的手柄为什么是木质的。图3所示的实验方案关联到生命体——小活鱼,由对鱼的生命的热切关注而认识了“水”是热的不良导体。如图4所示的实验方案是对一种化学药品——高锰酸钾液体颜色的利用,虽然不需要学生了解高锰酸钾的化学性质,但在学生的经验中存留了化学药品在物理实验中应用的事实:“紫红色液体”自下而上、再自上而下的运动使学生深刻记忆“对流现象”。图5、图6所示的实验方案中用了易拉罐,在了解气体对流现象的同时,也对易拉罐材料的利用有了初步认识。如图7所示的实验方案也是在熟悉的情境中使学生产生 “新知”,了解了白炽灯沿直线传播热辐射,同时知道了太阳等热源也产生热辐射。而图8和图9所示的实验方案不仅与学生日常生活紧密关联,而且与学生经验紧密联系,黑白纸杯就好像把深浅两种颜色的“外衣”分别“穿”在自制的液体温度计上,加上肤觉的体验,会更加确信“吸收辐射热的本领与物体表面的颜色有关,颜色越深,吸收辐射热越多,颜色越浅,吸收热就越少”的结论,由此联系到穿衣服颜色与季节的关系,即冬天适合穿深颜色衣服,夏天则适合穿浅颜色衣服。总之,每个实验方案所关联的内容虽有不同,但总体上关联了学生的日常生活经验,最为重要的是关联了学生的情感需要以及对意义的收获,认识到物理学知识与生活环境的广泛联系。