品牌危机传播中的信息回流模式研究*

——以百度的三次信任危机为例

2018-12-06万晓红余娟娟

■ 万晓红 余娟娟

一、研究缘起

作为现代性的重要后果之一,风险已成为现代社会的常态①,而风险的实践性结果是危机。②“不可见的”风险一旦变得“可见”,危机就会发生,并给利益相关者带来不可估量的损失。企业是现代经济活动的主体,如何在风险社会中规避风险、化解危机,以减少利益和形象损失,一直是品牌危机传播的主要议题。

与传统媒体时代相比,在互联网时代,信息传播的主动权逐渐向受众迁移,信息传播模式也由中心化的撒播模式转向去中心化的网络模式,尤其是移动社交媒体的崛起,使得人人都有了记录器和麦克风,有了表达意见和情绪的渠道,一旦企业出现问题,相关信息就会迅速曝出,社交媒体的“实时互动传播”,使得品牌危机信息的扩散加速,消费者的群体意见及其情绪得以汇聚并放大,给企业的危机应对造成巨大压力。更值得关注的是,由于互联网的数字记忆功能,一旦企业应对危机不善,还可能导致更多“黑历史”被挖出,从而导致更严重的危机,甚至在看似无关的事件中意外“躺枪”。

这种现象在近年来尤为明显,又以“百度的三次信任危机及其应对”最为典型,即2008年的“三鹿毒奶粉事件”、2016年1月和4月先后发生的“售卖血友病吧”与“魏则西事件”。梳理百度的三次信任危机,其中的危机信息回流现象值得关注和细究。“回流”本意是指精馏实验装置下产生的一种化学反应现象,即在精馏塔底部的有机物溶液被加热沸腾后变成蒸汽,一部分作为馏出液溢出精馏塔被利用,一部分在塔顶遇到冷凝器,冷却后逐渐再回流到塔底,在下一次加热中重新沸腾,如此往复,从而保证精馏过程的连续性和精馏的效率。本文借用“回流”这一概念,旨在描述并解释在危机传播中,已经冷处理的危机事件,在其相关信息遇到新的触发事件加热升温后,再次回到公众视野,并引发大规模网络围观和舆论关注,从而再度导致危机爆发的一类现象。

本文试图聚焦于互联网语境下的品牌危机传播,借鉴SCCT理论与 CCRM理论的有关思想资源,侧重于对危机情境和危机回应策略的分析,同时引入历史分析的维度,考察“危机信息回流现象”,并试图总结“危机信息回流模式”,探讨危机历史、触发事件、危机处理及网络环境等因素与品牌危机爆发与解除的关系。

二、研究方法

(一)研究对象和文本

本文属于探索性研究,选择以“魏则西事件引发百度品牌危机”这一现象为切入点,以“百度的三次信任危机”为案例,尝试对危机信息回流模式初步探索。选择理由是:“魏则西事件”不仅是导致百度品牌危机的触发事件,还是引发百度以往两次危机信息回流的关键事件;另外,百度的三次信任危机之间具有内在关联,具有纵向对比分析的可行性。

在文本的收集上,既包含了“魏则西事件”的相关媒体报道和微博、知乎社区等社交媒体讨论,也包含了2008—2016年百度品牌危机相关的媒体报道、网络讨论和百度官方回应文本。数据源有三:第一,以慧科新闻数据库和百度新闻搜索为标准,以“百度&危机”为关键词所检索到的大陆媒体报道;第二,知乎、微博上的有关“百度危机”的讨论;第三,发布在其他网络媒体如BBS、博客上的有关“百度危机”的信息。

(二)分析方法

本文采用了社会学中常用的“过程—事件”分析研究方法。“过程—事件”分析将社会事实看作是动态的、流动的,认为不同事物或同一事物内部不同因素之间存在着复杂而微妙的关系,只有通过事件或过程才能充分地展示出来③。因此,它力图将所要研究的对象由静态的结构转向由若干事件所构成的动态过程,把过程看作一个相对独立的解释变项,并采用一种动态叙事的描述风格,追求一种对事物过程的连贯与流畅的描述与解释,从而揭示静态结构分析所“不可见”的“微妙”和“隐秘”④。本文要探索危机信息回流模式,就必须考察同一企业不同时期品牌危机的内在关联,采用“过程—事件”研究方法殊为适宜。为此,本文全面搜集了2008—2016年与百度品牌危机相关的报道和网络言论,并对2016年品牌危机导火索“魏泽西事件”的国内舆论变化进行了长达一年的网络观察,以此还原三次危机的传播过程及其内在关联。

三、百度品牌危机传播中的信息回流现象分析

百度是中国的互联网巨头,业务以搜索引擎为主,在百度近20年的发展历程中,经历了至少三次较大的品牌危机——“三鹿毒奶粉事件”“血友病吧被卖事件”和“魏则西事件”。

(一)“三鹿毒奶粉事件”——百度信任危机的首度爆发及其应对

“三鹿毒奶粉事件”牵出百度的负面公关形象,首次引发了公众对百度搜索引擎及其网络媒体公信力的强烈质疑。

2008年年初,有媒体曝光婴幼儿食用三鹿奶粉导致肾结石,后经卫生部门调查,证实三鹿品牌的婴幼儿奶粉非法添加三聚氰胺,从而导致多名食用该奶粉的婴幼儿患上泌尿系统结石。经调查,添加三聚氰胺的奶粉厂家有多家,其中以三鹿奶粉最为严重,这一食品安全事故震惊中外,舆论汹涌之下,否认推诿的三鹿品牌最终倒闭。在这一毒奶粉危机全面曝光前,网民发现百度搜索上几乎找不到关于三鹿奶粉及三聚氰胺的负面消息,少数媒体早期的揭露性报道,被百度用技术手段屏蔽掉了——作为提供搜索引擎服务的互联网企业,百度为获得三鹿品牌的广告投放回报而篡改检索结果,通过控制网络入口,防止网民接触有关三鹿的负面信息。百度的做法引发了社会舆论的谴责,有网帖曝光三鹿为消除负面新闻向百度提供“300万封口费”的内部协议;有网友对比搜索结果发现,某个与三鹿负面消息相关的内容,“百度只有54篇,谷歌却多达11800篇之多”⑤;《中国青年报》等主流媒体的调查报道也佐证了百度为其商业客户提供的特殊屏蔽服务。

百度卷入“三鹿毒奶粉事件”,引起轩然大波并爆发信任危机,看似偶然,实则早有前兆。作为中文网络中最大的搜索引擎,百度已成为公众进入互联网信息世界的重要入口,决定着公众能看到什么。在公众心目中,搜索引擎是自由、平等、客观、开放的媒体,搜索出来的内容是值得信任的。百度却以逐利为导向,漠视公众的知情权,辜负公众的信任,滥用媒介把关权力,把控制搜索结果作为一种盈利模式。“三鹿毒奶粉事件”作为触发事件(Triggering events),点燃了网民积压已久的怒火,最终引爆信任危机。

对此,百度采取了两种修辞策略:一是否认,即否认网友所谓的收黑钱的公关协议;二是辩解,即为自己屏蔽信息和商业牟利进行自我辩解。随着时间的推移,一些新的社会热点出现,百度信任危机逐渐淡出公众视野。但由于公众指责的问题并未解决,这种应对方式并未获得公众对百度的谅解,也未能重建公众的信任。有关揭露和质疑百度的新闻、帖子、网文等,虽然被新的新闻、帖子、网文等覆盖,不再出现在重要网站或者论坛的首页,但这些信息仍散落在互联网的很多角落。另外,“三鹿毒奶粉事件”之后,百度以“鸵鸟心态”修复品牌形象,其商业化开发却愈演愈烈,为人诟病的竞价排名模式依然存在。上述两点,为后来的危机信息回流埋下了伏笔。

(二)“血友病吧被卖事件”——信任危机的首次回流及其特征

2016年1月,百度再次出现信任危机。本次危机的触发事件是百度卖掉“血友病吧”,撤换原“血友病吧”吧主,委任购买该吧的医院人员为新吧主,触犯众怒。“百度贴吧”是百度旗下一个网友基于兴趣爱好自发集结、互动共享的社会化平台,其中包含了成千上万不同类型的贴吧,活跃度高、流量极大。“血友病吧”是其中一个,是由病友自发形成、互相交换疾病及医疗信息的网络公共社区平台。“百度贴吧”虽然流量极大,对公众共享信息也作用非凡,但却无法为百度公司提供利润。为了挖掘用户价值、探索新的盈利模式,百度决定从医疗信息分享类贴吧开始,通过贩卖贴吧成员需求来赚钱,“血友病吧”即是典型。

“血友病吧被卖事件”曝光后,群情激奋,网友开始了“扒皮”和“扒粪”行动:空降的新吧主被知乎网友扒出是个冒充医疗专家的骗子;更有眼尖的网友发现,不仅“血友病吧”被贩卖,类似的医疗疾病类贴吧也都被卖给了与百度有利益关联的商业合作对象甚至是资质不明的“野鸡医院”。关注此事的知乎网友随即在网络上爆料百度存在大量的“卖吧”行为,其中有网友称:“实际上百度40%的热门疾病吧已经被卖,而大多数使用者都会通过百度搜索医疗信息甚至完全信任这些信息”⑥。更为过分的是,百度不仅贩卖了该贴吧的经营权,还将病种类贴吧当作商业产品寻求合作与广告投放资源。百度的这些缺乏操守的做法,引发了更多网民对血友病友可能遭遇虚假医疗广告从而受骗的担忧,百度在八年前“三鹿毒奶粉事件”中的不道德做法和推诿否认的应对方式,随即被网友挖出,散落在互联网上的各种有关信息,纷纷回流并汇聚,“血友病吧”的病友及知情的网民自发形成“抗争性社群”进行揭露控诉,百度再次陷入信任危机。

从类型上来看,虽然都是信任危机,但不同于“三鹿毒奶粉事件”的搜索引擎盈利模式问题,这次的信任危机主要是贴吧盈利模式问题,两者虽有关联,都反映了毫无节制的商业开发与广告逐利导致的社会责任缺失。但细分来看,这实际上反映了百度品牌旗下不同产品的问题,因为有关联,导致了网民对昔日危机的记忆和联想;因为属于不同类型,这种危机信息回流并未造成很大影响。

从危机应对的修辞策略来看,百度这次采用了承认并改正的策略。在被网信办约谈之后,百度相关负责人表态将认真反省公司管理失责问题并全面整改,并就“血友病吧被卖”一事再次向网民做出说明。

基于以上两个原因,“血友病吧被卖事件”虽然引发了小范围关注,也导致了昔日危机信息的回流,但并未引发更大的社会反响,百度暂停“卖吧”之后,该事件很快就被其他热门议题所覆盖。但三个多月后发生的“魏则西事件”,表明百度并未正视其信任危机的根源,没有采取有效的危机应对举措,未能根除引爆危机的反应因子。

(三)“魏则西事件”——信任危机的二次回流及其特征

魏则西是一名大学生,大二时被查出患滑膜肉瘤恶性肿瘤。2016年2月26日,魏则西在知乎上回复“你认为人性最大的‘恶’是什么?”这一问题时,讲述了自己患病求医的经历。其中特别提到,出于对百度的信任使用其搜索引擎,浏览到排名前列的武警北京总队第二医院,根据网页信息的描述相信了该医院所谓的“斯坦福技术”——“细胞免疫疗法”能够治疗好他的病。在花费超过20多万元的高额费用后才发现自己被百度不实的医疗信息所误导,错失了救治生命的宝贵机会。

2016年4月12日,魏则西去世。魏则西的回答被知乎网友找出,百度搜索竞价排名和为莆田系医院虚假宣传等问题引发了社会的强烈关注。尽管律师和法学专家认为,魏则西之死,关键责任在涉事医院,但媒体和舆论把将矛头一致指向百度搜索,认为其负有不可推卸的责任,百度搜索和百度推广被推上风口浪尖。网络社群“愤怒的修辞”号召了更多同情魏则西的遭遇、为其声讨百度竞价排名的行动者⑦,扩大了“魏泽西事件”议题的舆论影响力,引发了自下而上的全民关注。

在危机爆发的紧急关口,做出符合危机情况的决策、赢得社会谅解,是决定品牌声誉的关键。但是,百度对危机时间的把握及处理危机事件的修辞回应与网络舆论的期待严重不一。在危机浮现后没有快速反应和主动担责,在危机处理过程中先是失声随后又屡次发声不当,导致网民群体情绪失控,事态恶化,危机扩散,从而聚合了危机回流场域的信息,再度引爆了新一轮强大的品牌信任危机。下面将详述“魏则西事件”中信任危机发生后百度的三次危机应对修辞策略。

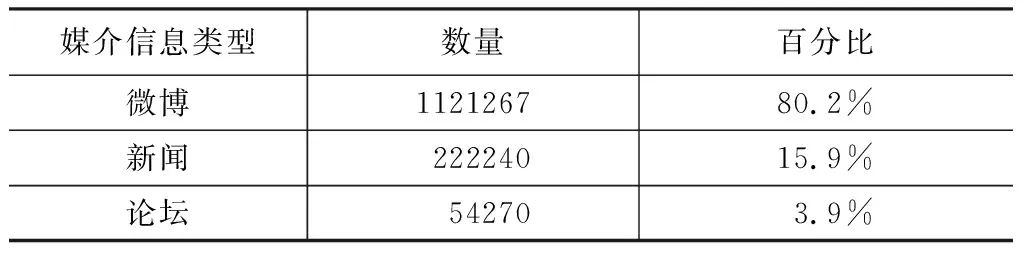

1.第一次:矢口否认

危机事件形成期是进行危机处理的最佳时期,危机主体如果此时能迅速收集意见,深入了解各方的心理和期待,并转化为实际行动,诚恳道歉并主动担责,则会改善与公众的关系;利用公众的高度注意力,进行品牌信息的有力传播,将能化危险为机会。⑧百度对“魏泽西事件”首次做出反应的时间是4月28日:“魏则西生前通过电视媒体报道和百度搜索选择的武警北京总队第二医院,百度第一时间进行了搜索结果审查,该医院是一家公立三甲医院,资质齐全”。⑨此时距离魏则西逝世已经过去了16天,从危机修辞传播的回应策略来看,百度在错失了最佳的发言时机后,仍试图以心存侥幸、推卸责任的态度来面对公众。“魏泽西事件”曝光之初,网民的情绪正处于愤怒和压抑状态,首次发声十分关键,但百度显然尚未觉察到自己内部经营管理模式存在的严重问题,更未意识到其出卖健康信息、背弃公众利益的做法已经触发公众强烈不满,这快速升温了公众对“魏泽西事件”的关注度和情绪热度,激起了知乎、微博、微信等各大社群空间舆论场域的集体讨伐。网民们义愤填膺地跟帖转发,加快了对危机利益相关方武警北京总队第二医院的调查,与此同时,百度“黑历史”——2008年“三鹿毒奶粉事件”中百度的种种做法,以及三个月前贩卖“血友病吧”的行为,再次被网友一一挖出,危机信息大幅度回流,相互叠加,形成了巨大的声浪,百度陷入空前的信任危机,网友开始抵制百度搜索引擎及其相关产品,百度股价持续下跌。如表1所示,微博上有关该事件的话题已达到“亿级”关注度规模,充分显现了该事件的热度和巨大影响力。

表1 “魏泽西事件”舆情信息类型表

数据来源:北京本果舆情检测中心,2016年5月3日12:00。

2.第二次:积极认错

2016年5月1日—5月9日,百度一改此前态度,开始积极回应魏则西事件。5月1日宣称:“正积极向事发医院的发证单位即武警总部递交审查申请函,希望相关部门高度重视并立即展开调查”⑩。百度的二次发声,态度上积极了很多,在修辞策略上,也和第一次的卸责不同,部分承认了百度竞价排名的责任。但由于错过了首次主动发声的机会,其积极态度被认为是迫于舆论压力的被动行为。另外,作为危机主体,其二度发声与首次声明内容自相矛盾,陷入了自己“打脸”的尴尬境地,反而致使危机事件进一步发酵。百度面临用户流失、信誉下降、股市大幅缩水、品牌形象严重受损的窘迫。据媒体2016年7月关于百度的股价报道,百度遭遇了自2005年以来最大幅度的利润下滑,2016年第二季度的净利润从36.6亿元减少到24亿元,同比下滑了34.1%。

3.第三次:接受整改

2016年5月9日,进驻百度的联合调查组公布结果,认为百度搜索相关关键词竞价排名结果客观上对魏则西选择就医产生了影响,并提出了包括调整排名机制、清理医疗类商业推广等多项整改要求。此前一直缄口不言的百度董事长李彦宏打破沉默,发表了一封内部信来回应公众质疑,反思百度的发展迷失,坦陈“一月份的贴吧事件、四月份的魏则西事件引起了网民对百度的广泛批评和质疑。其愤怒之情,超过了以往百度经历的任何危机。表示将以‘壮士断腕’的决心,‘重新审视公司所有产品的商业模式’,彻底整改‘不尊重用户体验的行为’”。对于这封以《勿忘初心,不负梦想》为主题,看似言辞恳切的内部信,网民却并不买账,很多网友认为,“魏泽西事件”爆发后,百度从未有过补偿受害者损失、安慰受害者魏则西父母情绪的举动。母亲节前夕,中国公共关系学会会长陈先红教授发帖称:

值此母亲节之际,给百度李彦宏一点公关建议:请以个人名义,以一个儿子的名义,带上30万人民币,去看望一下魏则西的母亲,这是你真正应该做的第一时间的公关行动。公关是将心比心,不是操纵舆论,公关是采取负责任行动,真正赢得人心。

此帖在网上激起强烈反响,而百度及李彦宏未做回应。从修辞策略来看,尽管百度已经采用了修正错误、完全认错等相对积极的应对策略,但由于前两次回应不佳,加之品牌危机信息回流,相互加持,使得网民的情绪高度积压,此时,注重情感层面的沟通,安抚公众情绪,才能为危机处理争取更多的时间和空间。因此,尽管百度做了认真的改正措施,但网络舆论的质疑和批评仍持续了很久。

四、三次危机的关联与危机信息回流模式

回顾百度的三次信任危机,可以发现,三个危机事件的关联在于危机信息的回流。受到危机自身周期的阶段性衰退和公共议题时效性、公众注意力转移等因素的影响,此前的“三鹿毒奶粉”“血友病吧被卖”等信任危机事件逐渐冷却下来。“魏泽西事件”则重新加热了百度信任危机的话题,融合了前两次危机的负面信息,聚集了前所未有的舆论能量,通过危机回流彻底地释放了出来。“三鹿毒奶粉事件”牵出百度与利益集团勾连控制真实信息的发布,首度引发了公众对其公信力的质疑;“血友病吧被卖”则浮现了百度唯利是图的一面,再度强化了百度在这些事件的虚伪表现;“魏泽西事件”击中了公众的痛点,唤醒了公众对百度已冷却的负面组织形象记忆,是激发百度品牌危机信息回流的关键因素。三个危机事件是一个完整的整体,连通了品牌危机信息回流的循环路径。本质上都是百度以利益为导向而牺牲公众利益、缺乏品牌社会责任感的体现,其共同点是削弱了消费者对百度品牌的信任度。这说明,在新媒体环境下,旧的危机若未能得到妥善解决,其相关信息就有可能以回流的方式,重现以往的危机情境,并与现阶段的危机触发事件一起,融合为波及范围更广、伤害程度更大的品牌危机。

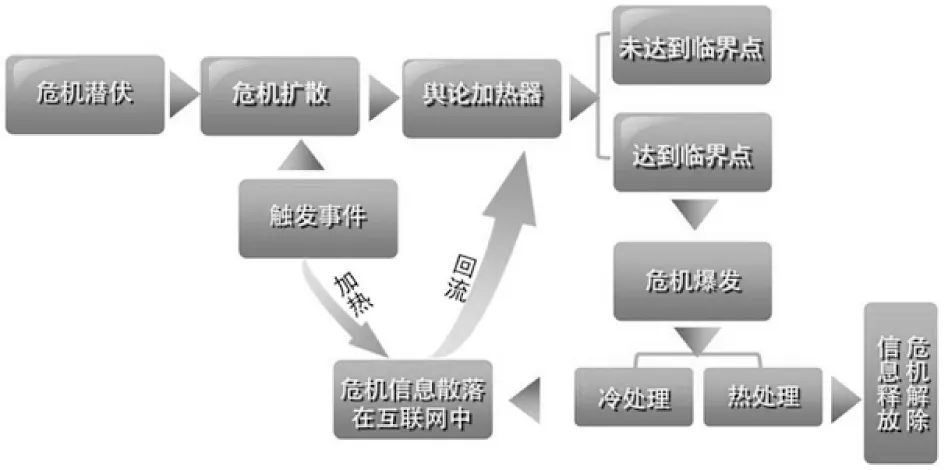

图1 危机信息回流生成模型

如图1所示,根据危机传播的相关研究,一个危机从产生到消亡,一般包括以下几个环节:危机的潜伏、危机的扩散、危机的爆发(遇到触发事件)、危机的消亡或冷却。以百度为例,其竞价排名广告问题一直为网民诟病,意味着其信任危机一直处于潜伏,直到出现“三鹿毒奶粉”这个触发事件,导致危机信息迅速扩散升温至临界点,百度信任危机正式爆发。危机爆发之后,究竟是消除还是冷却,则与企业主体的危机应对策略有关。现有危机传播研究关于危机应对策略有两种说法,分别是William Benoit的形象修复策略类型——否认、卸责、止痛、疗伤、认错,以及W.Timothy Coombs的危机反应策略类型——回击、否认、借口、合理化、迎合、修正行动、完全认错。上述修辞策略大致可以概括为两大类:一类属于冷处理,即面对危机,态度消极地处理危机,比如回击、否认、推卸责任、找借口或者转移视线;一类属于热处理,即面对危机,态度积极地解决危机,比如止疼、疗伤、认错、迎合、修正等。如果选择热处理,即积极地回应公众、承认错误、处理问题,消除公众的疑惑和担忧,释放公众的不满和怨气,则品牌面临的高气压状态得以解除,危机消亡。如果选择冷处理,即消极回应公众,为自己找借口、不解决问题、不消除公众的疑惑和担忧,试图通过转移焦点等方式让事件淡出公众视野,降低舆论热度,则相当于通过冷凝的方式处理舆论有关危机信息。其结果是,包含着不满和愤怒情绪的危机信息并没有被释放掉,而是遇冷之后,散落到了互联网的各个角落,暂时被新的信息覆盖起来了,重新处于潜伏状态。这是危机信息的回流的前提。

由于原有的危机信息并没有消失,而是仍存在于互联网这个大的精馏塔内,一旦有新的触发事件发生,就有可能再次回流、汇聚,而导致危机爆发。危机是否爆发,则与回流的危机信息能否和现有危机信息汇聚叠加到临界点有关。以百度为例,2016年1月的“血友病吧事件”,作为触发事件,起到了对旧有危机信息重新加热的作用,促使危机信息加速流动,通过各种传播管道,从散落的各个角落中,重新回流,并汇聚到危机爆发场——舆论加热器中。但是“血友病吧事件”和“三鹿毒奶粉事件”的关联不大,回流的危机信息有限,加上“血友病吧事件”本身影响较小,使得回流的危机信息和新的危机信息总容量并未达到溢出点,温度也未达到沸点,因而未造成大的危机。2016年4月的“魏则西事件”,由于魏则西死亡的起因和百度的竞价排名盈利模式有关,这和2008年“三鹿毒奶粉事件”的危机原因一致,而魏则西死亡本身也造成了一个严重的社会后果,因此,魏则西事件作为触发事件,影响力极大,不仅本身生产了大量的危机信息,还迅速加热并使得未完全散去的上次危机信息开始回流至舆论加热器,使得加热器中的危机信息立即超过容量的溢出点并很快达到舆论沸点,引爆危机。

五、影响危机信息回流的关键因素

那么,品牌危机传播中为什么会出现危机回流现象?哪些因素在影响危机回流的产生或形成?根据对百度的三次信任危机的过程观察,发现有5个因素是影响危机回流的关键。

(一)危机处理方式

如前所述,结合相关研究,本文把危机应对方式分为热处理和冷处理两种方式。当危机爆发后,采用热处理的方式,通过承认错误、解决问题、消除顾虑、获得谅解等方式,使得聚集的公众怨气得以释放出危机发生容器,化解危机容器内的高气压状态,避免危险发生,使得危机彻底消亡。由于原有的危机彻底消亡,即便再有危机产生,也跟之前的危机没有关系;即便互联网有记忆功能,留下的也是妥善解决问题的好印象,不会带来负面效应。而采用冷处理的方式,通过否认、卸责、回避、找借口或找替罪羊等方式应对危机,公众在关注兴奋期之后会转移注意力或者降低关注度,企业问题得以淡出公众视野,危机得以缓解或冷却。但带来危机的问题并没有消除,有关企业的负面信息包含着公众怨气的危机信息,并没有被释放掉,而是被暂时隐藏和覆盖,或被新的信息所淹没,它们依然存留在互联网这个大容器之中,在特定条件下,就会回流汇聚。

(二)互联网的记忆功能和协同效应

互联网在技术上的去中心化、分布式处理、非线性结构等特征,使得它具有协同连通的功能,这使得网络在信息存储上和社会记忆上完全不同于传统媒体。报纸、电视、广播等传统媒体的信息虽然也能保存,但不便提取,信息之间缺乏联系和互动,日后需要钩沉,也只能由一些重要的专业人员完成,这使得传统媒体时代危机信息的回流很难完成。而网络的特性则使其拥有协同记忆的功能,互联网上的信息是很难被抹掉的,所有在网络上出现的信息,都会以某种方式被保存下来,藏在互联网的某个节点上,或分散、遗落、游动在互联网数据云端的各处,逐年累积,形成长尾,具有巨大的能效。社交媒体充分调动了网民的协同力量,在新的危机触发事件发生后,公众对品牌负面的集体记忆被唤醒,利用各种便捷的信息发布管道,不断拼凑各种“危机历史”信息片段,促使旧的危机信息快速回流,连接并嵌入新的危机议题,一起汇聚在新的危机舆论的加热器中,促使危机爆发。

(三)触发事件

触发事件的性质和后果会影响危机信息回流的规模和热度。事件性质指是否涉及公共利益,事件后果指造成损失的程度和范围。如果事件性质重要,后果严重,就会导致危机信息的大规模回流,很容易超过舆论加热器的溢出点,也比较容易把危机信息加热到沸点,从而导致危机爆发。如果事件的性质不重要,或者后果不严重,这意味着事件的热度不够,则危机信息的回流规模较小,不太容易达到临界点,也很难把危机信息加热到沸点,相关危机信息则会继续潜伏,直到新的触发事件发生。以百度为例,“血友病吧被卖事件”虽涉及医疗和健康,但发现及时,并未造成实质性的社会危害,因而危机信息回流并不明显,信息容量未达到危机爆发的临界点,相关危机信息继续潜伏,直到“魏则西事件”这一危害公众生命安全并已经造成严重后果的触发事件出现,刺激危机信息的大规模回流,从而导致危机迅速爆发。

(四)危机的时间间隔

如果两次危机的时间间隔较长,虽然会产生旧的危机信息回流,但因为时间久远,旧的危机信息的回流速度和规模都会偏低,不太容易达到危机信息容量的临界点。“血友病吧被卖事件”和“三鹿毒奶粉事件”间隔8年之久,很多信息都尘封已久,即便互联网有协同记忆功能,但要把散落的信息重新拼凑起来,并回流至舆论加热器,难度增加了很多,加之“血友病吧被卖事件”自身热度有限,不足以使得危机信息达到沸点而爆发。反之,如果两次危机的时间间隔很短,意味着旧的危机信息并未流落太远,也还有一定热度,因而比较容易完整的回流到舆论加热器中,也比较容易加热到沸点。比如,“魏则西事件”发生在“血友病吧被卖事件”之后三个月,上次危机信息尚未完全消散,即被新的触发事件迅速加热并大规模回流,很快达到沸点促使危机爆发。

(五)危机类型和原因

新旧危机的类型是否相同,产生原因是否一致也会影响危机信息回流的规模。黄怡芳、李秀珠研究发现,组织拥有不同类型的危机历史,相较于相同类型者,会使关系人对组织有较正面的声誉评价。这一观点同样适用于危机信息回流,倘若新旧危机的类型完全相同,产生原因也一样,这意味着企业的新危机是旧病复发、重复犯错,在公众看来,则属于执迷不悟、屡教不改、完全无视舆论压力。其结果是,促使旧的危机信息大规模回流,新旧叠加,促使危机爆发。倘若新旧危机的类型不同,原因也不一样,这意味着,企业犯的是新错误,比较容易获得公众的谅解,由于危机类型不同,也不太容易和旧的危机建立联想,从而不会导致大规模危机回流。比如,“血友病吧被卖事件”,虽然和“三鹿毒奶粉事件”有一定关联,但两者的危机类型和原因并不相同,“三鹿毒奶粉事件”属于搜索引擎的竞价排名问题,而“血友病吧被卖事件”则属于贴吧的盈利模式问题,网民尽管指责百度,但并未和2008年的“三鹿毒奶粉事件”建立太多联想,后者的危机信息虽有回流,但规模较小。“魏则西事件”,从危机类型和原因上看,则和“三鹿毒奶粉事件”完全一样,都是搜索引擎竞价排名问题,因而,“魏则西事件”发生后,“三鹿毒奶粉事件”相关危机信息出现了大规模的回流。

六、结论与讨论

本研究总结出了危机信息回流现象的生成模式,即:旧的危机在被冷处理之后,危机信息散落在互联网的各个终端或节点中,处于潜伏状态,一旦新的触发事件发生,并且热度达到一定程度,就会促使旧的危机信息大规模回流至“舆论加热器”之中,和新的危机信息一起,达到溢出点和沸点时,会形成强大的舆论气压,导致危机爆发。本研究也发现了影响危机信息回流现象形成的五个关键因素,分别是:危机处理方式、互联网的协同记忆功能、触发事件、新旧危机间隔时间、新旧危机的类型和原因差异。这些因素,会影响危机信息回流是否发生,以及回流的速度和规模。总结来看,上述五点因素中,第二点属于不可控因素,互联网的记忆特征由其技术特征决定,企业无力干预。第三点和第四点均属于半可控因素,有些触发事件属于意外事件,无法预防,但有些触发事件则属于人为事件(比如贩卖血友病吧事件),完全可以避免;关于危机时间间隔,严格来说也是难以预防的,但减少人为的触发事件,就相应延长了危机爆发的时间间隔,因此在一定程度上也是可控的。第一点和第五点则属于可控因素。企业要破解危机循环爆发,避免危机回流现象的生成,就必须立足互联网时代的传播环境,深入认识影响危机信息回流现象形成的关键因素,顺应不可控的因素,化解可控的因素。在危机应对时,若能选择热处理方式,就可释放危机信息,从而避免回流。同样,积极解决问题,减少危机产生的根源,避免同样类型的危机再次发生,也会大幅度减少危机信息回流的规模。

以往的危机传播研究,大多着眼于单个事件的危机传播或者危机处理,本研究则通过动态考察,观察分析了不同时期危机之间的关联与影响,本文总结的危机信息回流模式及其影响因素,有助于理解和认识数字化背景下的品牌危机传播特征,对危机传播理论有所拓展。值得注意的是本研究的结论,具有多大程度的普适性,仍需进一步的研究来佐证。尤其是关于影响危机信息回流模式生成的关键因素,通过单个案例的经验总结,可能不够严谨。但作为一种探索,也许会对后续研究有所启发。

注释:

① Giddens A.(1990).TheConsequencesofModernity.Cambridge:Polity Press.

② 童星、张海波:《中国转型期的社会风险及识别》,南京大学出版社2007年版,第21页。

③④ 孙立平:《“过程—事件分析”与对当代中国国家农民关系的实践形态》,《清华社会学评论》,2000年第1期。

⑤ 《百度在三鹿三聚氰胺事件中的不光彩角色》,http://bbs.tianya.cn/post-free-4232295-1.shtml,2014年3月31日。

⑥ 魏则西:《对“你认为人性最大的'恶'是什么?”的回答》,https://www.zhihu.com/question/26792975。

⑦ 吴狄亚、卢冰:《企业品牌危机防范》,《经营管理者》,2002年第2期。

⑧ 余明阳、陈倩月:《新媒体时代品牌危机分阶段归因及态度实证研究》,《品牌研究》,2016年第1期。

⑨⑩ 内容引自4月28日,百度官方微博“百度推广”声明内容。