非英语国家主流媒体中的中国形象研究*

2018-12-06■顾洁赵晨

■ 顾 洁 赵 晨

国家形象问题关乎国家利益和荣誉,在当今全球化时代一直是国际传播领域研究的重点。近年来,我国外交战略的新重点从宏观层面对于中国国家形象建设指明了方向。这些战略包括:积极推动“一带一路”建设,打造周边睦邻友好关系,以及进一步加强同发展中国家合作交往等。这些外交战略的新布局要求我们全面地了解中国在世界各国媒体中的形象。然而,既有的关于世界各国媒体如何构建中国国家形象的研究仍然较多关注英美等西方主流发达资本主义国家。如果从国家官方语言的角度来看,大部分研究对象国都是以英语作为官方语言。

本研究首次尝试以“非英语”作为官方语言这一维度为作为切入点,选择包括“一带一路”沿线、南亚、拉美和非洲等国家地区的八个非英语国家的主流媒体作为研究对象,并通过强调纵横对比的内容分析方法了解中国国家形象在非英语国家媒体中的总体特征。

一、 外交政策新布局与中国形象

对于国家形象建设的影响因素是多方面的。其中,我国外交政策近年来的新布局从宏观层面对中国国家形象建设指明了方向和重点。

(一)“一带一路”建设成为国家发展重点战略

2013年,习近平总书记在访问中亚和东南亚国家期间,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议,得到国际社会高度关注。按照“共商、共建、共享”的原则,“一带一路”倡议实施五年来,东联亚太经济圈、西接欧洲经济圈,已经吸引了100余个国家和国际组织的参与建设。

因此,围绕“一带一路”沿线国家加强国际传播,塑造良好的中国形象就成了当务之急。2016年,习近平主席在中央全面深化改革领导小组第三十次会议中指出,要推进舆论宣传和舆论引导工作,加强国际传播能力建设,为“一带一路”建设提供有力理论支撑、舆论支撑、文化条件。

(二)打造周边睦邻友好关系

习近平总书记指出,周边是我国安身立命之所,发展繁荣之基。而在与周边国家的外交合作中,东南亚、南亚与中亚又是合作的重点。习近平总书记强调,我们将深化同周边国家的互利合作和互联互通,共同打造周边命运共同体。

从目前来看,中国在周边国家眼中依然保持着友好合作者的形象。然而,在政治、经济和安全等问题上也依然存在着相互制衡、竞争和防范的关系。因此,在对我国周边国家的对外传播中,塑造一个负责任的、合作共赢的国家形象就显得尤为重要。

(三)加强同发展中国家合作交往

同非洲与拉美地区发展中国家的合作交往一直是我国外交战略的重心。中非历来是休戚与共的利益共同体,加强同非洲国家的团结合作是我国长期坚持的战略选择。然而,居于话语强势地位的西方媒体近年来却在渲染“新殖民主义”等负面论调,对中非之间正常经贸关系的发展造成不利影响。因此,在国际社会中塑造真实客观的中非关系也是中国媒体需要思考的问题。

此外,对于与拉美地区国家的合作与往来,习近平总书记强调,中国与拉美地区虽然相距遥远,但友好关系源远流长,双方将共同致力于构建政治上真诚互信、经贸上合作共赢、人文上互学互鉴、国际事务中密切协作、整体合作和双边关系相互促进的中拉关系五位一体新格局。因此,借助中拉媒体广泛合作的契机,讲好中国故事、塑造国家形象,也是中国媒体在对外传播方面的重要任务。

二、 文献综述

鉴于国家形象对于世界各国在国际交往方面的重要意义,国家形象研究正越来越受到国内外政府以及学界的共同关注。在对2008—2015年间161篇有关中国国家形象研究的SSCI文章进行分析之后,韦路和谢点发现中国(73篇),美国 (36篇),英国 (7篇),日本 (7篇),德国 (3篇),韩国 (3篇),泰国 (3篇)是研究强度较高的国家。①而在同一时期的43本学术著作中,大多数研究都注重中国形象在欧洲国家(37.21%)和亚洲其它国家(15.13%)的建构,而非洲、拉美洲地区的中国形象是被忽略的。②可见在国家形象的区域认知问题上,学界仍向以英美为代表的西方发达资本主义国家倾斜。如果从国家官方语言的角度来看,英语无疑仍然占据着统治地位。

造成这一研究现状的原因是多方面的。例如,全球化背景下英语的霸权和帝国主义现象③,英语国家媒体在国际传播中所具有的强势地位,中国国际交往合作既往的重点与布局等。实际上,强调对非英语国家进行关注,并不单纯是从语言的角度出发,因为语言关系问题向来不简简单单是语言使用的问题,其背后实质上是文化关系与冲突以及来自军事与政治的支配力量。④因此,以“非英语”为扭结点,可以提供一个全新视点来观察不同政治文化背景如何影响媒体对中国国家形象的建构。但是,目前,对非英语国家新闻媒体如何呈现中国国家形象的研究仍然相对缺乏,而且也不够全面。

笔者对2013—2017年间有关非英语国家媒体中国形象建构相关研究进行检索后发现,研究对象国主要集中在亚洲和欧洲,其中俄罗斯(4项)、德国(4项)和日本(4项)是重点被关注的国家。除此之外,对其他国家受到的研究则较少,包括:印尼(3项)、中亚五国(3项)、法国(2项)、韩国(2项)、菲律宾(2项)、意大利(1项)、西班牙(1项)、泰国(1项)、沙特阿拉伯(1项)、肯尼亚(1项)以及拉美地区(1项)。⑤

如果以前文所述中国外交战略新布局为参照,“一带一路”沿线国家,南亚、拉美和非洲国家目前都很少被涉及。而且,由于“非英语”是一个相对整体的语言和文化概念,既有文献基本上只局限于对一个国家展开分析,因此实际上并没有对非英语国家媒体如何构建中国形象这一问题形成全面和整体的认识。

三、 研究问题与方法

(一)研究问题

针对非英语国家主流媒体如何构建中国国家形象,将会围绕以下研究问题展开:

1.报道主题分布

整体上,本研究将报道主题分成:政治、经济、外交、国防军事、社会、科学技术、医疗卫生、文化艺术、教育、体育、人物特写专访、华裔相关以及其他。

2.报道客观性

本研究通过对涉华报道的引语来源分析判定报道的客观性程度以及变化趋势,具体分为五种来源:(1)中国消息源;(2)本国消息源;(3)第三方消息源;(4)模糊引用或无明确消息源;(5)混合消息源。⑥

3.报道倾向性

倾向分析是基于对全文的通读和理解从而判断新闻报道对中国报道呈现出的情绪和态度。这一分析不以报道的主题或事件本身表现出来的态度或情绪属性为依据。本研究将倾向性分为五个类别:非常否定、一般否定、客观报道(倾向性不明显或无明显倾向性)、一般肯定和非常肯定。⑦

4.解构式框架分析

本研究运用框架理论对非英语国家主流媒体涉华报道中的一些重要议题从“质”的层面进行解构式分析,以更为全面和细致地了解中国国家形象如何被构建。这种框架分析不但强调纵向的跨时间分析,而且还可以进行跨国家(语种)的横向比较分析。

(二)研究设计

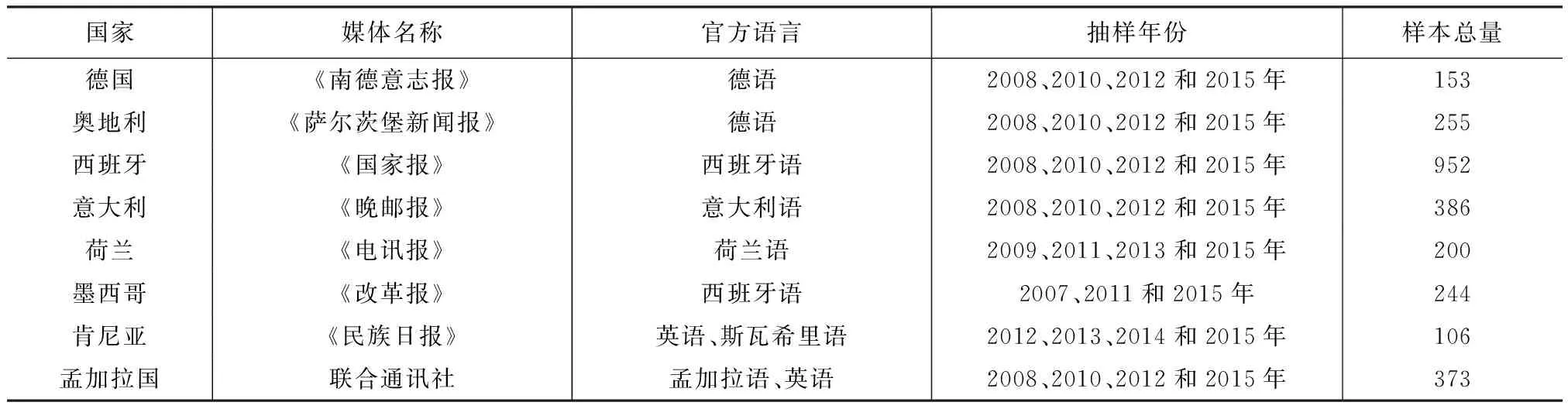

本研究选取八个非英语国家的八家主流媒体进行分析(见表1)。这八个国家共使用七种语言作为官方语言。其中,肯尼亚的官方语言为英语和斯瓦希里语,德国和奥地利共同使用德语作为官方语言,西班牙和墨西哥共同使用西班牙语作为官方语言。⑧

从国家地理分布来看,这八个国家涵盖了亚洲、欧洲、非洲和美洲四个主要大洲。其中,南亚的孟加拉国是“一带一路”沿线国家之一,而且此前没有对该国进行研究的文献。在欧洲诸国中,荷兰和奥地利两国也从来没有受到过学界关注。墨西哥和肯尼亚分别位于拉美地区和非洲,是我国最新外交战略覆盖的重点国家和地区。曾有学者对德国、意大利和西班牙进行过研究,但是由于受到研究主题和样本选择的限制,尚没有能够对中国国家形象做出相对完整的描绘。⑨

表1 样本国家相关信息统计

所选择的八家媒体在各自国家均是具有重要影响力的主流媒体,其中孟加拉国所选媒体为通讯社,其余七家均为全国性日报。

本研究强调通过历时性分析追踪中国国家形象在非英语国家主流媒体中的嬗变。此外,考虑到进行国家间横向对比分析的需求,因此对八个国家媒体新闻样本的选择设置了相对一致的时间框:2008—2015年。2008年作为时间起点是因为党的十七大在前一年召开,并正式提出建设国家文化软实力战略;而在2015年,国家建设的“十三五”规划纲要得以制定,其中关于形成对外开放新体制、推进“一带一路”建设等战略措施的制定对于我国国家形象在国际传播领域的建构具有重要指导意义。最后,从内容分析研究的适用性角度看,八年的时间跨度足以见证和承载一定的变化趋势,同时也不至于因为时间跨度过大造成抽样和数据分析上的困难。

研究采用复合周抽样方法(Constructed-Week Sampling)进行抽样。复合周抽样适用于较长时间跨度的研究,而且可以保证考察周期里每周的七天都有相对均匀的机率被抽中。⑩考虑到研究所选媒体在所使用语言以及抽样上存在的复杂性和困难,具体到每一个国家,在抽样年份的选择上会略有所不同。八家媒体的抽样主要通过Factiva数据库、LexisNexis数据库以及媒体官方网站完成(见表1)。

四、 研究结果

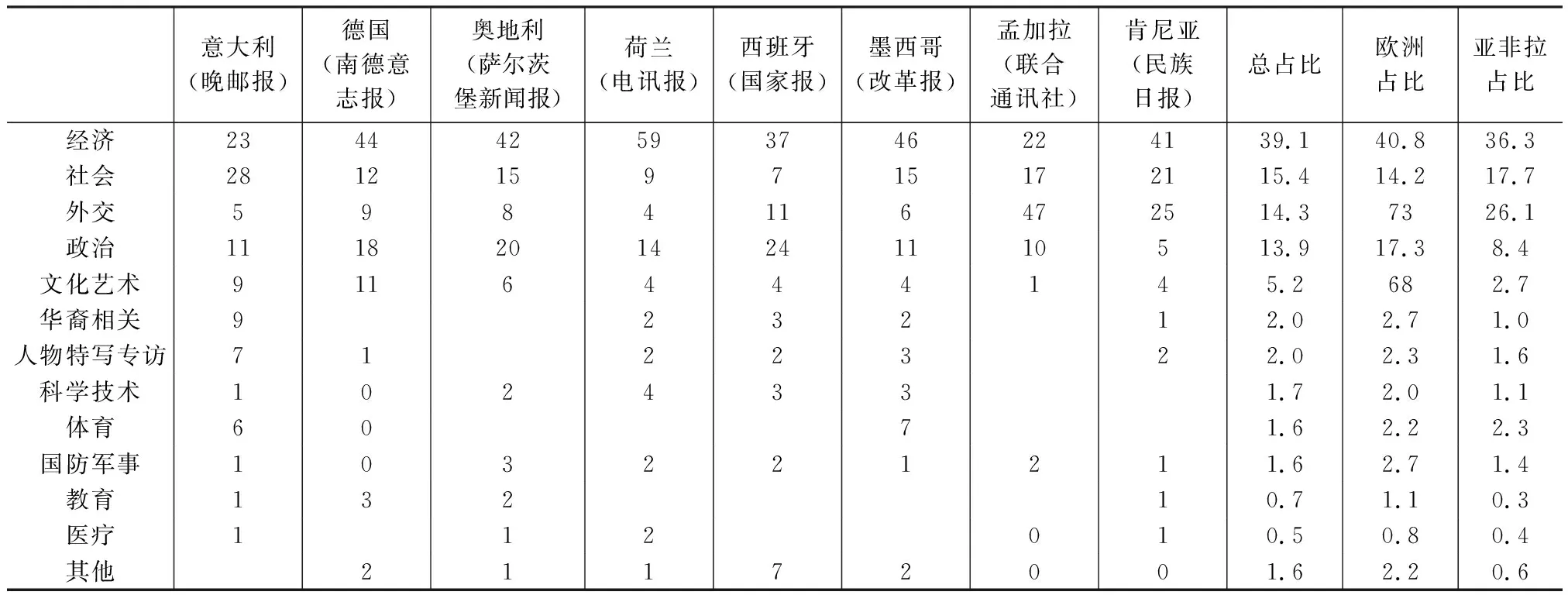

(一)主题分布

从主题分布来看,除孟加拉联合通讯社以外的七家媒体都把“经济”议题放在首位,其中占比最高的是荷兰《电讯报》,达到了59%,八家媒体关于经济的议题总占比达到了39.1%(见表2)。如果把德、西、荷、奥和意大利五国归入欧洲,把肯、墨和孟加拉三国归入亚非拉地区,同样,两大地区国家均把经济议题摆在了涉华报道最重要的位置。其中,欧洲相比于亚非拉更加重视经济报道,总占比达到了40.8%,而亚非拉只有36.3%。

总占比排在第二位的是“社会”议题,达到了15.4%。其中,意大利《晚邮报》对社会议题的报道占比排在首位,达到了28%。欧洲和亚非拉各国对于社会主题的报道较为接近,占比分别为14.2%和17.7%。

外交议题总占比略低于社会议题,总占比达到了14.3%。亚非拉各国明显比欧洲更重视外交议题的报道,占比高达26.1%,而且排在所有报道主题的第二位,而欧洲占比只有7.3%。

政治主题虽然排在第四位,但实际上和社会以及外交议题相差并不大,占比也达到了13.9%。但是,没有一家媒体将政治主题放在报道比重的首位。整体来看,欧洲各国相对亚非拉而言更关注与中国相关的政治新闻,除了意大利以外的其余四国均将其放在报道占比的第二位,平均占比达到了17.3%。而亚非拉各国政治主题报道平均占比只有8.4%。

综上所述,非英语国家主流媒体涉华报道普遍更重视经济主题,而对社会、外交和政治三大主题的报道综合占比较为接近。欧洲和亚非拉各国对涉华社会主题报道的重视程度较为接近,但是欧洲更为重视经济和政治主题,亚非拉各国则相对更加倾向于对外交主题进行报道。除了这四大主题以外,排在第五位的是文化艺术主题,综合占比5.2%。其余主题占比很小,平均在1%~2%之间。

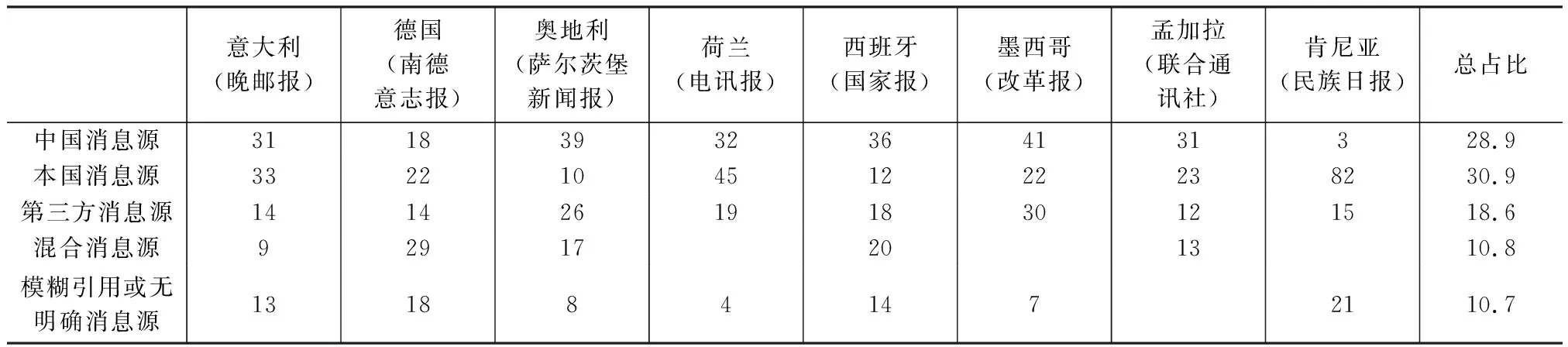

(二)客观性分析

分析结果显示,非英语国家主流媒体对华报道消息来源分布较为均衡,客观性整体处于比较折中的水平,部分国家在2012年后也表现出了一定的提升趋势。此外,报道主题、倾向性与消息源选择三者之间呈现出一定的相关性。

八家媒体在进行涉华报道时首选消息源还是来自本国,占比达到30.9%(见表3)。中国消息源的使用比例略低于本国消息源,达到了28.9%。第三方消息源的使用占比排在第三位,达到18.6%。

表2 涉华报道主题分布(单位:%)

表3 涉华报道消息源分布(单位:%)

某些国家过多使用第三方消息源,这是对中国重视程度不够的表现。例如,奥地利《萨尔茨堡新闻报》在四个抽样年份里使用本国消息源的比重都不及第三方消息源,这与中奥两国交往不那么密切有关。类似地,意大利《晚邮报》在2008年的涉华报道对第三方消息源的依赖相比其他抽样年份要高,这与早期中国在意大利媒体报道中的地位较低有一定关系。实际上,在2010年之前,《晚邮报》对中国并不是很重视,编辑部没有专门报道中国的记者,驻华记者数量也很少,需要通过其他国家媒体的报道来协助还原新闻事件。

使用模糊消息源和混合消息源的比例很接近,但整体占比都较小,分别为10.7%和10.8%。值得注意的是,意大利和孟加拉国两国的媒体在2012年前后都出现了消息源使用的转折。在这一年,两国媒体对混合消息源的使用比例开始逐年上升,而对模糊消息源的依赖开始下降。孟加拉国出现这一转折的原因是2012年后开始与美联社合作,而意大利则是在2012年后逐渐加大了对华报道的重视程度,不断增加驻华记者的数量。

非英语国家主流媒体在消息源使用上有一个较为显著的特征,即报道主题、倾向性与消息源选择三者之间有一定的相关性。例如,对于某些主题的报道素材只能从中国获取,因此中国消息源成为了唯一的选择。墨西哥《改革报》在经济类报道中主要采用中国消息源,这与中国经济的重要数据都由中国相关方面发布有关;而意大利《晚邮报》的中国消息源中,来自中国政府和官员的官方消息较多,这与《晚邮报》作为外国媒体在华新闻采访受到的客观限制有关。

在报道倾向上,引用第三方消息源在某种程度上会受到第三方消息源报道倾向的影响。2012年,孟加拉联合通讯社开始和美联社合作,因此在2012年之后的涉华报道中,大部分消息来源都与美联社有关,第三方消息源使用比重也随之上升。与全球最强大的美联社进行合作确实可以帮助联合通讯社提升报道专业性,但也不免掺杂着美国的意识形态和对华立场。

而当非英语国家主流媒体对中国进行负面报道时,往往会刻意选择第三方消息源,以“巧妙地”隐藏自己的立场。例如,在报道中国政治问题时会刻意引用外国媒体或者外籍专家等消息源。同样地,肯尼亚《民族日报》在对关于中国社会猎奇性质的新闻进行报道时,多选用法新社稿件作为消息源,用以展现中国社会的负面问题,包括用身体骨血制作“艺术品”的中国行为艺术家,以及藏獒在中国卖出惊人高价等。

(三)倾向性分析

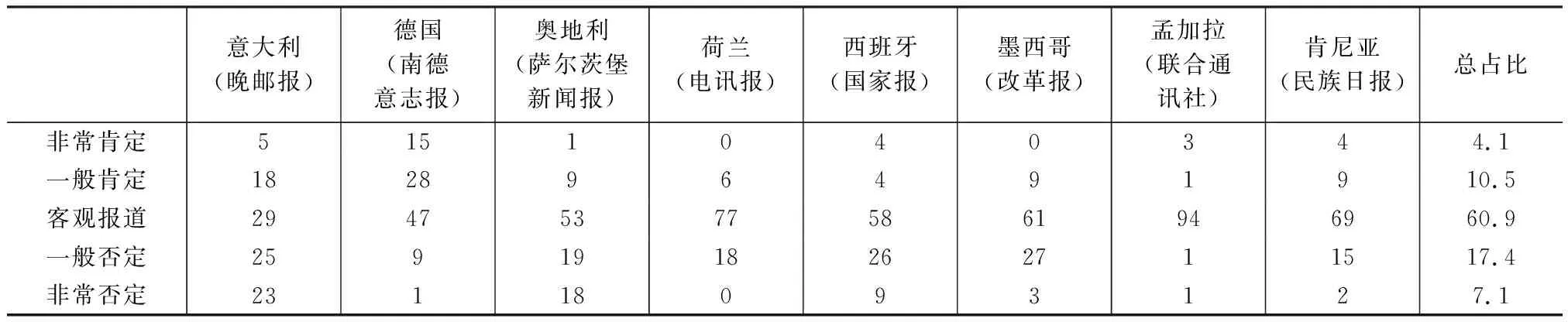

八家非英语国家主流媒体对华报道的倾向性可以概括为中性偏负面。具体而言,“客观报道”总体占比达到60.9%,而“非常否定”和“一般否定”占比都明显超过“非常肯定”和“一般肯定”(见表4)。“非常肯定”的报道整体上占比较小,主要集中在文化艺术、科学技术、人物特写专访等主题上。

在报道倾向性上,不同国家之间表现出较为明显的差异性。亚非拉国家媒体对华报道客观性程度更高,整体占比都超过了50%。其中,孟加拉国更是高达94%,而且孟加拉国和肯尼亚“非常肯定”的比例都超过了“非常否定”。而在欧洲国家中,德国和意大利两国涉华“客观报道”占比低于50%。

在报道倾向性的变化趋势上,八个国家没有表现出较为统一的趋势。但是,值得注意的是,由于受到了消息来源变化的影响,德国《南德意志报》、孟加拉联合通讯社以及肯尼亚《民族日报》表现出否定倾向的涉华报道随着时间有逐渐增加的趋势。如前所述,联合通讯社与美联社的合作,以及《民族日报》大量采用法新社消息都对这两家媒体涉华报道的倾向性产生了很大影响。因此,2012年以后,联合通讯社涉华新闻中否定报道的比例开始逐渐高于肯定的比例,而肯尼亚《民族日报》在2013年以后客观报道开始呈现下降趋势,而一般否定则呈上升趋势。

倾向性除了受到消息来源以外,最重要的影响因素还是报道主题。基本上,八家媒体对华报道的负面倾向集中于政治和社会主题。其中,社会主题则受到不同年份中国国内负面社会现象多少的影响。例如,荷兰《电讯报》2011年持“一般否定”态度的涉华报道数量陡增,因为在这一年该报集中报道了人口拐卖等社会现象。此外,同年发生在中国国内的“郭美美事件”和网络安全问题等有国际影响的议题也引起了荷兰媒体的关注。相对而言,客观中立的立场则多体现于经济报道中。如前文所述,荷兰《电讯报》涉华经济报道在八家媒体中占比最高,达到了59%。而该报的客观报道之所以占比很高与其重视经济议题这一事实不无关系。

表4 涉华报道倾向性分布(单位:%)

(四)解构式框架分析

上文对于主题分布的分析表明,非英语国家主流媒体更多地是通过经济、社会和外交议题建构中国国家形象。因此,在这一部分,研究运用解构式框架分析对非英语国家主流媒体如何建构中国的经济、社会和外交形象进行总结。

1.经济形象:经济飞速发展,负面问题和困难开始出现

非英语国家主流媒体在塑造中国经济形象时表现出一定的矛盾心理。首先,他们普遍惊羡于中国经济的迅速崛起,指出近年来中国已经成为世界第二大经济体。此外,各国对华贸易大幅增长,不但成为欧洲摆脱经济危机的重要推动力,而且有效促进了亚非拉各国的经济发展。因此,非英语国家都十分积极地与中国展开双边贸易合作。例如,2015年,随着中欧铁路的开通和运营,西班牙《国家报》开始大力报道丝绸之路与中欧之间的铁路贸易。而亚非拉各国媒体则普遍强调要学习中国经济成功转型的经验。

但是,以欧洲国家为主的非英语国家也表现对中国资本扩张的恐惧。例如,荷兰《电讯报》开始渲染“中国威胁论”,担心荷兰对中国的依赖程度会越来越深。同时将“一带一路”倡议与“马歇尔计划”进行类比,警告中国在欧洲的势力扩张可能带来不可逆的后果。

在这种恐惧心理的支配下,欧洲各非英语国家媒体也开始批评中国经济的负面问题,并担心这些问题会影响到本国经济的发展。尤其是当2012年起中国经济增速放缓时,批评报道逐渐增多。这些被放大的问题主要包括:经济增速放缓、假冒伪劣商品泛滥、环境污染等。

2.社会形象:环境和贫富差距有待改善

非英语国家主流媒体对中国社会问题和现象的报道总体占比仅次于经济报道,但是,报道覆盖面和主题却较为集中和单一,主要集中于自然环境和社会贫富差距方面的报道,而且在报道倾向上整体偏负面。

一方面,中国社会生活丰富多元,普通百姓生活水平不断改善;然而,另一方面,在经济飞速发展的同时,中国社会的负面问题也开始出现。通过横向对比分析发现,非英语国家主流媒体最关注环境污染和人民生活水平贫富差距不断加大的问题。在环境污染方面,以西班牙《国家报》为例,该报自2008年北京奥运会后对中国环境问题的关注度不断上升。随着2013年后雾霾问题在中国北方各地逐渐严重,其他国家也开始加大对中国环境问题的报道力度。

非英语国家主流媒体对中国的贫富差距问题也较为关注。西班牙《国家报》甚至指出中国的贫富差距悬殊比美国还严重。意大利《晚邮报》则指出,中国贫富差距不断加大的根源是中国的社会保障体系仍然不够完善。

3.外交形象:不断上升的国际地位与不断对外扩张的企图

对外交议题的报道,亚非拉和欧洲诸国在报道重点和倾向上存在着较为明显的分野。在欧洲诸国的眼里,中国在外交舞台上扮演着越来越重要的角色,在推进国际合作新秩序方面,例如对抗索马里海盗、助力欧盟渡过债务危机、反对伊朗拥有核武器等,起到了较为积极正面的作用。“主动”“积极”“第一次”以及“特别的一步”等用语体现出欧洲诸国媒体对于中国如是举动的赞同,塑造了一个开始担负起国际责任的大国形象。

但是,另一方面,面对中国不断增强的经济军事实力,欧洲诸国媒体也开始表现出对中国不断“扩张”的担心,毫无根据地将中国对非洲和拉美地区的援助和国际贸易描述为“新殖民主义”。这些对中国“新霸权”的猜度也都是源于西方世界面对中国崛起而生出的失衡心态,他们总是主观地把中国塑造成一个进攻性很强的国家。

相反地,亚非拉诸国都积极地评价了中国近年来对推动建立国际外交新秩序所做出的巨大贡献,认为中国对于第三世界国家表现出了积极合作的态度,对非洲和亚洲一些国家的援助与合作也富有成效。因此,媒体频繁使用诸如“非常好”“非常美妙”等词语来形容中国同亚非拉各国的外交合作关系。

五、 研究结论

本文是以官方语言为切入点对中国国家形象在国际传播格局中如何呈现进行研究的首次尝试,同时也是对中国在多个国家媒体中的整体形象进行综合分析的为数不多的研究,从研究层面对“外媒中的中国形象”这一研究谱系进行了有益的补充。此外,在我国全新的外交战略布局下,本研究填补了“一带一路”沿线、南亚、拉美和非洲等国媒体如何呈现中国国家形象的研究空白,对当前我国如何进一步做好对外传播、树立我国真实健康的对外形象以及进一步推进我国同世界各国的合作发展产生了重要借鉴意义。

本文采用“质量结合”的研究方法并且强调进行纵横对比分析,从而更为全面和细致地反映出非英语世界媒体中的中国形象及其嬗变轨迹。实际上,随着全球社会发展节奏的不断加快,类似“国家形象”研究都应当注重从“点”到“线”、从“线”到“面”的研究框架和具体方法。

研究结果首先发现,中国在非英语世界中主要通过经济面貌展现自己的形象,这有别于以美国为代表的西方发达国家媒体在构建中国形象时“政治泛化”的倾向。同时,这也表明中国同世界各国之间的联系正逐渐以经济为主要纽带,而中国自身经济的飞速发展为我国迅速融入和引导国际新秩序奠定了坚实的基础;其次,非英语国家主流媒体涉华报道在客观性水平上处于较为折中的状态,但在倾向性上整体偏负面,尤其是体现在政治和社会相关议题上。这表明非英语国家媒体在对中国进行报道时仍然是以本国视角和利益为出发点;最后,非英语国家媒体中的中国形象整体上在2008—2015年间并没有特别显著和统一的变化规律,但是部分国家在2012年后涉华报道的客观性和倾向性有所改善。

与其他同类研究相类似,本文的研究结果也表明中国形象的背后反映的是世界各国在经济、政治和外交等方面彼此之间利益关系所形成的动态张力。这尤其体现在八个国家在呈现中国形象时所做出的不同选择。通过横向对比分析发现,在很多研究结果上出现了所谓亚非拉发展中国家和欧洲发达国家两大阵营的分野。

具体而言,首先,在报道主题上,发展中国家比发达国家更重视对外交议题的报道,而发达国家则更关心中国的政治问题。这背后的原因应当是发展中国家同中国拥有相对更良好的外交关系,而发达国家由于意识形态的对立则更关注政治话题;其次,发展中国家相比发达国家对华的客观性和肯定性报道更多,并且尤其体现在外交和经济议题上。相反,由于担心中国经济快速发展所造成的威胁,欧洲各国在经济问题上对中国都表现出了一定的恐惧心理。

虽然经济和政治因素对中国形象的媒体建构产生了更大影响,但是也有一些迹象表明,以官方语言作为切入点可以观察到世界各国在政治文化等方面千丝万缕的联系以及由此对中国形象建构造成的影响。例如,由于西班牙在历史上曾经殖民墨西哥达300年之久,因此西班牙《国家报》对于今天仍然使用西班牙语的墨西哥仍然十分关注。尤其是在报道中国对拉美地区进行投资的这一主题时,《国家报》大量表现出怀疑和焦虑的负面态度。此外,在报道倾向上,西班牙《国家报》和墨西哥《改革报》表现出了较高的一致性,五种倾向的占比的接近程度在八个国家里最高。这些研究发现也印证了前文所展现的论断,即语言的背后隐藏的是来自政治、经济与文化的影响力。

本研究的另一个重要发现是报道主题、消息源以及倾向性三者之间的动态关系。由于意识形态和社会体制的对立,八家媒体对华报道的负面倾向集中于政治和社会主题。而这种负面态度的表现有时候是媒体“主动”选择第三方消息源用以隐藏自身的立场,有时候则是与第三方消息源合作后的“被动”结果。很明显,在这一动态关系链中,消息源成为了关键的扭结点。因此,对于如何提升中国国家形象这一命题,大力提升我国媒体在世界新闻传播格局中的地位和能力成为了一个重要突破口。只有牢牢把握住消息源头,才能更加客观公正地向世界报道中国。此外,进一步健全我国新闻发布制度,提升消息发布的公开性和透明度也十分重要。

注释:

① 指的是从哪个国家的视角看待中国国家形象,并不以作者国籍作为衡量标准;韦路、谢点:《全球中国形象研究的知识版图——基于SSCI期刊论文(1998—2015)的文本挖掘》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》,2017年第1期。

② 韦路、迪娜·巴哈提:《对国内研究“中国形象”的学术著作的内容分析和词频分析》,《对外传播》,2015年第8期。

③ 王艳艳、王光林:《全球化背景下英语帝国主义现象剖析》,《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》,2010年第5期。

④ 左秀兰:《语言多元化和世界通用语的冲突及抗衡》,《科学中国人》,2005年第11期。

⑤ 对于学术著作的检索主要借助于中国传媒大学馆藏图书和亚马逊图书商城,对于期刊文章的检索主要借助于中国知网。由于篇幅所限,本文无法对这些文献的具体内容进行综述。

⑥ 邵静:《媒介框架论:中国形象在美国报纸中的呈现》,中国社会科学出版社2013年版,第46页。

⑦ 刘继南、何辉:《镜像中国:世界主流媒体中的中国形象》,中国传媒大学出版社2006年版,第149-151页。

⑧ 肯尼亚同时使用斯瓦希里语和英语作为官方语言。虽然,肯尼亚现今仍为英联邦成员国之一,但是考虑到肯尼亚在内政外交上的独立性,以及斯瓦希里语作为肯尼亚国语的地位,本研究仍然认为肯尼亚应当算作非英语国家。本研究所选择的《民族日报》同时出版英语和斯瓦希里语版本。

⑨ 周海霞、王建斌:《经济危机时期德国媒体中的动态中国经济形象》,《德国研究》,2011年第1期;王同英:《意大利媒体:融合、传承和发展》,《军事记者》,2011年第6期;贾中山、朱婉君:《西班牙媒体三大报纸上的中国国家形象分析》,《现代传播》,2013年第4期。