中国国家形象在东盟:基于2017年的数据调查分析*

2018-12-06汤晓山

■ 罗 幸 汤晓山

一、研究背景

在现代社会,国家形象的塑造与传播关系着一个国家的知名度和影响力,代表着一个国家的软实力。但是,长期以来,我国将主要精力放在了经济建设上,在一定程度上忽视了国家形象的整体定位和系统传播。因此,在“西强我弱”的世界舆论场上,尽管中国经济社会的发展日新月异,创造了世界脱贫史上的奇迹,但是,“中国崩溃论”“中国威胁论”“中国傲慢论”等批评和讽刺论调却不绝于耳,国家形象的“他者化”和“碎片化”妨碍了中国与世界其他国家的和谐相处和共同发展,中国政治经济的国际影响力与中国的国际话语权严重不对称。进入21世纪,国家形象问题开始受到中国政府的重视。在中华民族伟大复兴和大国崛起的背景下,中国的国家形象建设从被动到主动,从局部到整体,从微观到宏观,已经成为国家层面的战略性议题。2013年12月,习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习时明确提出要注重塑造中国的国家形象,重点展示“文明大国”“东方大国”“负责任大国”“社会主义大国”形象。同年,我国提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的行动倡议并于2017年在北京召开了首届“一带一路”国际合作高峰论坛。在这一时代背景下,作为建设海上丝绸之路的“桥头堡”,东南亚地区开始凸显重要的战略价值,中国国家形象在东南亚地区的传播就变得尤其重要。

二、文献回顾

作为一个议题,国家形象研究最早兴起于商业领域。研究者通过梳理国外文献发现,自20世纪60年代以来,在国家形象研究领域,来自商学的文献最多,占到了40%。①研究者之所以关注这一议题,主要缘于消费者对商品原产国或制造国的刻板印象会影响他们对商品的态度和评价,进而影响消费者的购买倾向。因此,出于商品促销的需要,有关国家形象的研究逐渐增多,并发展成为涉及商学、政治学、传播学、文学、历史和艺术等多学科交叉研究的重要领域。总体来看,西方相关研究主要有三种角度:一是商学角度。此类研究主要探讨产品影响力和产地形象之间的关系,并将相关理论研究成果付诸实践②;二是国际关系学角度。这种研究将企业形象概念延伸至民族国家,提出评价国家形象的诸多指数或国家形象建构的自变量,但这些研究所关注的主要是国家形象建构对国家外交实务的影响,而非对商品销售的影响③;三是政治心理学角度。这种研究同样关注国家外交政策的变化,但与国际关系学角度不同,这种视角更注重人的心理的变化对外交政策的影响。其基本预设便是,决策者的国家形象感知会影响外交政策。当然,这种形象感知既包括自我国家形象感知,也包括决策者所感知到的本国的国际形象,两者之间的落差或冲突往往会决定国家外交政策的偏向和走势。④

与西方相比,我国学术界对国家形象的研究起步较晚。2000年以前的研究寥寥无几,且多为描述性介绍和对策性研究。进入新世纪以后,随着国家形象上升为国家层面的战略性议题,有关国家形象的研究日益增多。目前,相关研究主要集中在国际政治学和新闻传播学领域。围绕国家形象议题,研究者们试图回答这样几个问题:什么是国家形象?国家形象包括哪些组成部分?影响国家形象的因素是什么?其中,代表性的定义为“国家形象是指国家的客观状态在公众舆论中的投影,也就是社会公众对国家的印象、看法、态度、评价的综合反映,是公众对国家所具有的情感和意志的总和”⑤。在此基础上,相关研究从国家形象“客观状态”的具体内涵、“态度主体”的类型划分以及公众“情感和意志”运行的内在机理等方面不断深化。研究者认为,国家形象包罗万象,从政治、经济、文化、社会到军事、外交、人权、环境,从客观的国家文化和价值观到主观的国家建设者的能力和素养,从不变的地理、历史到不断变化的经济、军事、文化,这些内部要素和外显形态构成了国家形象的“客观状态”并影响着国家形象的改善。那么,作为一种认知和态度,这些内容和形式是如何被建构起来的?目前主要有两种研究模式,一是传播学的研究取向,二是心理学的研究取向。传播学研究主要集中在媒体文本分析上,其主要思路就是以政府和官方媒体为中心建构国家形象,但是,国家形象建构其实是一个内涵丰富的系统工程,仅仅把媒介呈现的形象等同于国家形象,无疑忽略了公众的认知与评价。⑥而在心理学研究上,由于具有心理学背景的学者的缺席,此类研究还局限于借鉴或引述国外相关理论。因此,总体来看,我国的国家形象研究尚处在起步阶段,还缺乏来自公众特别是对象国的第一手民意调查的结果以及基于这些数据之上的心理学研究。

在面向东盟的中国国家形象传播调查方面,目前国内外均有一些相关数据来源。例如,美国皮尤研究中心的全球态度调查、世界价值观调查等都能提供相关数据反映东盟地区民众对中国的好感度;国内目前比较权威的调查数据主要是中国报道社、中国外文局对外传播研究中心和华通明略(Millward Brown)、Lightspeed合作开展的中国企业海外形象调查。他们在2014-2017年期间分别对亚太地区、“一带一路”沿线、中东欧和东盟地区的中国企业海外形象进行了民意调查。2017年,他们还公开发布了《中国企业海外形象调查报告2017(东盟版)》。但是,这些调查并非是对中国国家形象在东盟地区传播的专项调查,相关调查数据并不能反映东盟地区民众对中国形象认知的整体状况。有鉴于此,2018年1月至3月,广西艺术学院影视与传媒学院联合北京零点有数集团对中国国家形象在东盟地区的认知情况进行了专题调查。

三、研究设计

在对“国家形象”这一概念进行操作时,课题组将国家形象视为一种综合性评价,把其分解为政治形象、经济形象、科技形象、文化形象、国民形象等方面。其中,政治形象包括综合国力、外交理念、责任感三个指标;经济形象包括经济实力、经济好感度两个指标,经济好感度主要从利益感知、中资企业与中国产品等方面进行测量;科技形象包括科技实力、高新技术两个指标;文化形象包括文化好感度、文化符号、影视作品、文化交流意愿四个指标;国民形象主要测量受访者对中国国民性格的认知。

鉴于本次调查涉及国际意识、国际时事等方面的内容较多,对受访者的认知基础和国际视野的要求也相对较高,因此调查要求受访者学历为初中及以上,主要采取网络调查的方法。

在样本选择上,通过综合考虑东盟各国的人口规模、国土面积、经济发展情况和互联网覆盖率等因素,本次调查选定印度尼西亚、菲律宾、越南、马来西亚、泰国、新加坡等6个东盟国家作为执行国。计划样本量3000份,实际执行样本量3504份。在分配样本配额时,考虑到执行国家内部的人口分布、种族构成情况比较复杂,因此,本次调查在分配样本配额时采取两轮分配样本配额的方法:首先按照各执行国人口数量进行首轮分配,再按照各国人口的民族或区域实际分布(以受访国官方发布信息为准)情况进行第二轮配比,最终制定出符合各执行国实际情况的样本配额。样本回收完毕后对不合格样本进行剔除,最终保留实际有效样本3337份,其中新加坡312样本,泰国421样本,越南595样本,马来西亚328样本,菲律宾591样本,印度尼西亚1090样本。最终样本构成情况如下:受访者性别比例为男性50.3%:女性49.7%;年轻群体(18~35岁)、中年群体(36~50岁)与老年群体(50岁以上)的比例为:52.9%∶33.4%∶13.7%;博士、硕士、本科、高中与初中之间的比例分别为:0.7%∶7.9%∶67.5%∶20.9%∶3%。样本总量和结构基本满足调查需要。

四、研究发现

(一)政治形象

1.综合国力

综合国力是一国存在、发展和在国际事务中影响或强制他国实施本国意愿的综合实力。⑦为了测量受访者对中国综合国力的认知,课题组设置了两个问题:第一,“对于‘中国拥有较高的处理国际和地区事务的能力’这种说法,您是否同意”;第二,“展望2050年,您认为当前哪个国家或地区最应该发挥国际领导力”。调查结果显示,60.1%受访者认为“中国拥有较高处理国际和地区事务的能力”,其中,泰国民众对此赞同度最高达76.7%,越南赞同度最低为32.4%,印度尼西亚、马来西亚、新加坡、菲律宾等四国的赞同度均超过六成。在有关国际领导力的预期上,受访者认为,展望未来50年,最应该发挥国际领导力的是中国(41.2%),其次是美国(39.7%),其后依次分别为东盟(19.6%)、日本(16.9%)、欧盟(11.4%)等。东盟受访者对中美两国国际领导力的预期大致均衡,不过,马来西亚(51.8%)、印度尼西亚(47.2%)、泰国(44.4%)和新加坡(41.7%)的受访者更倾向于中国,而菲律宾多数民众则希望让东盟在未来发挥国际领导力(41.6%)。

2.外交理念

为了测量受访者对中国外交理念的认知和态度,课题组列举了五种外交理念,分别是“在追求本国利益时兼顾他国合理关切,在谋求本国发展中促进各国共同发展的‘人类命运共同体’意识”“发起与有关各国共商、共享、共建的‘一带一路’倡议”“以合作共赢为核心的新型国际关系”“在国际合作中要兼顾道义和利益,实现二者的平衡”“外交方面要睦邻友好、以诚相待、互惠互利、包容并蓄”。调查显示,超过七成民众对中国处理国家对外关系的理念表示认可,但是,与其他三个外交理念相比,“人类命运共同体”理念和“一带一路”倡议总体被赞同的比例偏低(见表1),这或许与两个理念较新、被提出的时间较近有一定关系,同时也显示出围绕两个核心理念加强对外传播的必要性和紧迫性。

表1 东盟六国民众对东盟六国对中国外交理念的赞同比例

从国别来看,东盟六国民众对我国对外关系理念的态度可以分为以下几种:第一,全面认可型。如菲律宾和印度尼西亚对中国几项外交理念的认可度全部在七成以上;第二,认可中国外交理念的宏观目标和基本原则,但不太认可由中国发起的具体倡议和理念。如越南和马来西亚民众对“兼顾道义与利益”“睦邻友好、以诚相待、互利互惠、包容并蓄”和“合作共赢”等理念的认同度超过七成,但对中国提出的“‘一带一路’倡议”认可度相对较低;第三,认可度相对偏低型。如新加坡和泰国受访者对中国外交理念的赞同比例相对于其他东盟国家较低。

3.责任感

在回答“你是否同意‘中国是一个负责任大国’这一观点”时,约五成受访者表示同意。其中,泰国和菲律宾民众对于这一说法的认同度较高,分别占67.9%和58%,而越南民众对这一说法的认同度明显偏低(21.5%)。这一调查结果与对受访者中国好感度的调查结果基本一致。在好感度调查中,虽然有61.3%的受访者表示了对中国的好感;但是,在可供选择的所有国家中,中国获得的好感度相对较低,仅高于排在最后一名的印度(47.3%)。东盟受访者对日本的好感度最高,达到94.4%;其次还有英国(91.2%)、法国(87.7%)、德国(87.3%)、澳大利亚(88.9%)、韩国(88.4%)、美国(80.9%)等。

(二)经济形象

1.经济实力

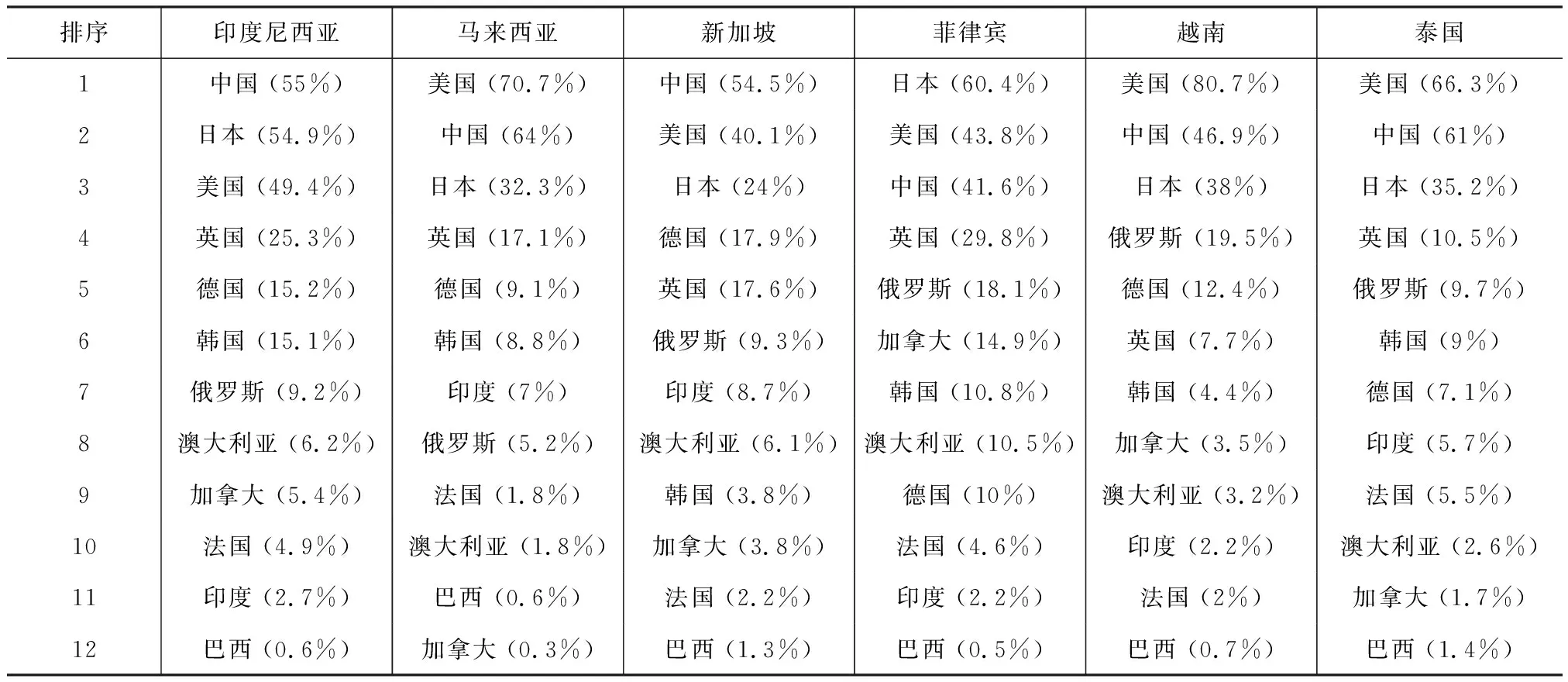

从经济实力来看,当受访者被问到“在您看来,中国经济实力如何”时,91.2%受访者认为中国经济实力“比较强”或“非常强”。在东盟受访者看来,中国、美国、日本占据了经济最发达国家名单的前三位,这一主观感受与国际货币基金(IMF)发布的世界各国GDP排名基本一致。但是,从国别来看,东盟民众眼中经济强国的排位也存在差异分化:如55%的印度尼西亚和54.5%的新加坡受访者认为中国经济实力位列第一;越南(80.7%)、马来西亚(70.7%)和泰国(66.3%)受访者将美国排在第一;菲律宾民众则认为日本的经济实力最强(60.4%)(见表2)。

2.经济好感度

(1)利益感知

在对中国经济贡献程度的评价方面,71.7%的受访者认为中国为世界经济做出了“非常大”或“比较大”的贡献,其中,印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、越南四国的这一比例超过九成。但是,认可中国对本国经济发展做出了较大贡献的受访者比例则相对较低(65.7%)。其中,菲律宾(77.5%)、印度尼西亚(72.8%)民众的认可度最高,越南(42.4%)、马来西亚(57.3%)民众的认可度较低。总体来看,东盟受访者都认为中国对世界经济的贡献均大于对本国经济的贡献。

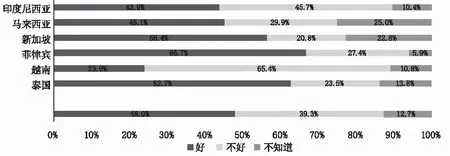

(2)中资企业

随着我国加快对外开放,中资企业成为中国国家形象的重要组成部分。为此,课题组设置了两个问题:一是“您认为中国企业在贵国履行社会责任方面的表现如何(如保护本地生态环境、救灾扶贫、妇女儿童权益保护等)”;二是“您认为中国公司对贵国雇员的待遇如何”。从调查结果来看,仅有49.7%的受访者认为中国企业在本国较好地履行了社会责任。其中,泰国民众正面评价比例超过六成,紧随其后的菲律宾、印度尼西亚均有超过五成的受访者持积极态度,而这一比例在越南受访者当中仅为24.9%。在待遇方面,仅有48%的民众认为中国公司对本土雇员的待遇较好。其中,菲律宾民众(66.7%)对本国中资企业的评价最为积极,泰国(62.7%)次之,而越南持积极看法比例只有24.9%(见图1)。

表2 东盟六国受访者眼中世界经济最发达的国家排名

图1 东盟六国民众关于中国企业对本国雇员待遇的评价

这一调查结果与关于外资引进的意愿度调查结论基本一致。在被问到“您欢迎哪国公司对我国进行投资”这一问题时,受访者的态度形成了三个梯队。第一梯队是日本公司,受欢迎程度最高(85.5%);第二梯队是受欢迎程度在七成以上的国家,分别为韩国公司(79.3%)、澳大利亚公司(76.8%)、美国公司(75.8%);第三梯队则包括俄罗斯公司(61.5%)、中国公司(59.6%)和印度公司(53.9%)等。这一结果与东盟六国民众对中国的好感度分布情况基本一致。

(3)中国产品

在中国产品这一指标上,我们设置了产品质量、价格、安全性、科技含量、环保和知识产权六个指标维度,测量东盟六国民众对“中国制造”的评价。总体来看,受访者对“中国制造”较好的评价有“价格便宜”(84.7%)、“科技创新含量高”(70.2%),而对“产品质量好”(38.1%)、“安全性好”(35.6%)、“比较环保”(34.2%)的评价不太高。调查显示,“中国制造”仍然给东盟受访者留下“低价劣质”印象,中国产品在质量、安全性能和生态环保方面仍有较大进步空间,但科技创新含量受到较高认可。

作为中国产品的集中展示平台,“中国—东盟博览会”自2004年起每年在南宁举办,迄今已连续举办15届,但是,此次调查发现,只有54%的受访者听说过“中国—东盟博览会”,而且,不同国家之间存在较大差异。泰国知晓度最高(72.2%),新加坡知晓度最低(43.3%)。从“中国—东盟博览会”的几次展出的产品结构来看,“食品和饮料”“生活消费品和工艺品”“大宗原材料”等初中级产品比重较大,虽然也有一些工业机械产品的展出,但难以对东盟国家普通民众造成直接的观感影响。因此,进一步提升“中国—东盟博览会”在东盟国家的知晓度和影响力,调整和优化展出贸易产品的结构,降低初级产品和中间产品的比重,提高技术含量和品牌含金量较高的产品比重,尤其是与普通民众日常生活息息相关的产品,如智能手机、智能家电、国产汽车以及其他优质材料消费品等的比重,逐步改善东盟地区民众对“中国制造”的印象,是地方政府今后将要长期面对的一个重要议题。

(三)科技形象

1.科技实力

近年来,中国科技实力在海外逐步得到认可,此次调查再次印证了这一事实。76.7%的受访者认为中国科技实力强盛。其中,越南(82.7%)、菲律宾(81.7%)的认可度更高。但与此同时,调查也表明,虽然东盟受访者对中国科技实力的评价较高,但普遍未超过美国、日本和德国,而在马来西亚民众眼中,中国科技实力则排在第五,低于美国、日本、德国和俄罗斯。

2.高新技术

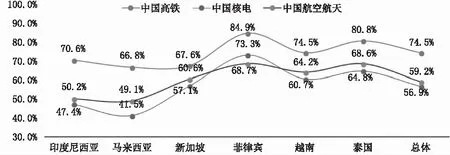

在高新技术方面,我们设置了“中国高铁”“中国核电”“中国航空航天”三个测量项目,希望受访者对这些领域表明态度。调查发现,六国民众对中国高铁技术和取得的成绩认可度最高(74.5%),对中国航空航天认可度为59.2%,中国核电为56.9%。其中,菲律宾民众对这三项代表中国科技实力的产品认可度普遍高于其他国家,而马来西亚民众对这三项产品的认可度普遍低于其他国家(见图2)。

图2 东盟六国民众对中国先进技术和取得成就的认同比例

当被问及“是否支持本国与中国进行高铁技术合作”时,69%的受访者表示支持。菲律宾(83.8%)、泰国(77.7%)和印度尼西亚(76.7%)三国支持度较高,新加坡(63.5%)和马来西亚(62.2%)受访者支持比例也超过六成。

(四)文化形象

文化是一个国家的“软实力”,文化形象不仅取决于中国文化的真实内涵,同时也取决于中国文化被传播、被解读和被评价的实际情况。因此,在测量文化形象这个指标时,我们主要从文化好感度、文化符号、影视作品、文化交流意愿四个方面进行调查。

1.文化好感度

调查显示,68.4%的民众表示欣赏和喜爱中国文化,其中,菲律宾(75.6%)、印度尼西亚(70.6%)民众这一比例相对较高,其余四国这一比例也都超过六成。但是,当受访者被问到“在以下国家中,您最欣赏哪个国家的文化(既包括传统文化,也包括现代文化)”时,选择日本的人数比例最高(64.8%),其次是中国(31.5%)和韩国(27.7%),而马来西亚、菲律宾和越南受访者则将中国排在了日本、韩国之后。

调查还显示,中国文化不同组成部分的接受度也不尽相同。第一梯队是“中餐饮食”(73%)和“中医中药”(72.5%),表示喜爱的人数超过七成;第二梯队是“中国文学作品”(62.1%)、“中国影视”(61.1%)、“中国经商方式”(60.4%),表示喜爱的人数超过六成;第三梯队是“中国儒家思想观念(49.4%)”和“中国音乐”(45.7%),表示喜爱的人数不到一半。

2.文化符号

东盟受访者眼中最能代表中国的符号多为中国传统文化元素——“万里长城”(60.3%),其次还有“功夫”(26.9%)、“熊猫”(21.4%)、“龙”(14.7%)、“紫禁城”(14.4%)等。

3.影视作品

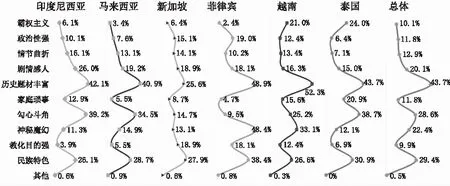

东盟六国民众对中国电影的知晓度普遍高于对中国电视剧的知晓度——平均高出10个百分点。知晓度较高的电影多为有东南亚、港台明星领衔主演或加盟;知晓度较高的电视剧多为古装历史题材,内容以战争武打、纵横策论居多。从调查问卷列举的已出口到东南亚地区的影视作品来看,电影类作品在受访人群中知晓度较高的有《叶问3》(57.8%)、《卧虎藏龙》(49.7%)、《新少林寺》(48.9%)、《长城》(38.1%)和《功夫瑜伽》(35.8%),而近年来在我国火爆上映的《战狼2》《湄公河行动》等影片却没有引起受访者的足够关注。在电视剧作品中,知晓度较高的主要有《陆贞传奇》(19%)、《甄嬛传》(19.1%)、《孙子兵法与三十六计》(18.4%)、《北京青年》(13.1%)、《步步惊心》(11.1%)等。当被问及观感时,东盟受访者对中国影视作品的印象标签依次是“历史题材丰富”(43.7%)、“民族特色”(29.4%)和“勾心斗角”(28.6%)(见图3)。

图3 东盟六国受访者对中国影视作品的主要印象

4.文化交流意愿

调查显示,85.8%的受访者表示愿意到中国旅游,70%的受访者表示支持家人、朋友留学中国,相当一部分受访者将汉语列为除英语之外的外语学习的首选语种。至于学习汉语的动因,73.2%受访者认为“能够熟练运用汉语,对于当前在本国找工作有帮助”。这一比例在泰国(84.1%)、马来西亚(80.8%)、菲律宾(78.7%)、新加坡(75.6%)相对较高,越南民众对此认同比例最低,但也超过了六成。不过,当被问及是否同意将汉语列为本国中小学必修课程时,只有59.3%的受访者表示支持。在不支持汉语成为中小学必修课程的国家中,越南受访者反对声最高,反对人数比例达到53.8%。总体来看,东盟受访者的文化交流意愿表现出层次差异:浅层次文化交流意愿较高,如受访者到中国旅游的意愿;中度层次交流次之,如受访者支持自己、朋友或家人来华留学的意愿;而深度交流意愿最低,当需要把汉语作为中小学必修课程时,受访者的意愿明显下降。

(五)国民形象

东盟受访者对中国民众的印象总体较好,认为中国人的主要特点是“节俭勤劳”“家庭观念较重”和“具有多元信仰”,但对中国人“诚实守信”“仁爱守法”等特征的认可度相对较低。从国别来看,印度尼西亚和泰国民众对中国人均有较高的综合评价,而越南受访者对中国人各方面性格的打分均为最低。

五、结语

中国—东盟建立对话关系迄今已经27年,中国与东盟各国一衣带水,山水相连,但是,此次来自东盟六国的民调结果与我们的预期和想象却存在不小差距。来自东盟六国的调查数据所勾勒出的中国形象尚处在一种混沌不清、欲说还休的蒙昧状态。在政治形象上,受访者对中国在东南亚和全世界的影响力、领导力给予了较高评价和期待,但受访者对中国“负责任大国”形象的感知却并不普遍,好感度也比较有限。在经济形象上,受访者大都承认世界经济和本国经济发展受惠于中国,但真正认可中资企业社会责任感的民众却不足半数。在科技形象上,受访者普遍对以高铁为代表的中国高新技术表示赞赏,对与中国的高铁技术合作表示支持,但与此同时,价低质劣的“中国制造”形象依然根深蒂固、挥之不去。在文化形象上,中国城市化、现代化建设日新月异,中国与东盟各国之间的经贸往来也日益频繁,但受访者对中国文化的认知却依然停留于中国历史传统文化。在国民形象上,东盟六国的受访者大都愿意学习汉语,到中国旅游甚至留学,但这并不意味着他们认可中国文化和中国国民,中国文化在大多数受访者看来还只是一种“对象化”和“奇观化”的文化,中国国民节俭勤劳,但不见得诚实守信、仁爱守法。因此,总体来看,在被调查的东盟六国民众眼中,中国是一个正在崛起的经济大国,是一个值得期待的具有世界影响力的政治大国,但是,就当下而言,从国家到企业、从经济到文化、从产品到国民,我们国家在东盟受访者那里尚没有一个客观、完整和清晰的形象认知,东盟各国之间的认知差异也比较大,这种国家形象塑造与传播现状与我国在东盟乃至世界上的地位和作用是不相匹配的。

国家形象是一个关系范畴,是主观对客观的认知,是自我与他者互动、历时与共时同构的结果。⑧国家形象建设涉及方方面面,要改变这种现状,绝非一朝一夕之功。首先,在客观方面,我们要始终坚持“质量强国”“品牌强国”,强化国民的知识产权意识,推动海外中资企业履行社会责任,加强企业软实力建设,倡导中国游客文明出游;其次,在主观方面,我国的对外传播要改变以往“大水漫灌”的传统方式,针对不同的国家、受众、议题领域,采用相对应的传播方法,使传播对象、传播内容和传播手段日益精细化、精准化。中国对外影视输出要注意题材导向,除了继续做好优秀的中国传统文化产品的输出,还要调整影视作品对外传播的题材结构,适当降低给受众带来侵略性感受的战争武打、勾心斗角等影视题材的比例,尽量向现代的题材倾斜,突出中国的“和”文化、和谐社会、和谐世界的理念,以及影视中科技感、未来感等方面的形象打造,使民众认识并逐渐接受中国的文化模式和价值观。

(本课题组成员还包括罗奕、申雪凤、黄钦、覃晴等)

注释:

① 王海洲:《“国家形象”研究的知识图谱及其政治学转向》,《政治学研究》,2013年第3期。

② 参见JP Bannister,JA Saunders,UKConsumersAttitudestowardImports:MeasurementofNationalStereotypeImage,European Journal of Marketing,1978,12(8),pp.562-570; GM Erickson,JK Johansson,P. Chao,ImageVariablesinMulti-attributeProductEvaluations:Country-of-originEffects,Journal of Consumer Research,1984,11(2),pp.694-699.

③ Michael Kunczik,ImagesofNationsandInternationalPublicRelations,Lawrence Erlbaum Associates,1996.

④ 参见Robert Jervis,TheLogicofImagesInInternationalRelations,NJ:Princeton University Press,1989; [美]罗伯特·杰维斯:《国际政治中的知觉与错误知觉》,世界知识出版社2003年版。

⑤ 刘小燕:《关于传媒塑造国家形象的思考》,《国际新闻界》,2002年第2期。

⑥ 张昆、崔汝源:《国家形象研究的现状与趋势》,载张昆、张明新:《中国国家形象传播报告(2016)》,中国社会科学文献出版社2017年版,第199页。

⑦ 王玲:《关于综合国力的测度》,《世界经济与政治》,2006年第6期。

⑧ 宋玉书、刘学军:《中国文化形象传播:如何建构21世纪的中国文化形象》,《中国地质大学学报(社会科学版)》,2016年第7期。