神经根型颈椎病C3~C7三维有限元模型的建立与意义

2018-09-26曹盛楠师彬孙国栋

曹盛楠,师彬,孙国栋

(1济南大学·山东省医学科学院医学与生命科学学院,济南250022; 2山东省医学科学院附属医院;3山东省医学科学院颈肩腰腿痛医院)

颈椎结构复杂,稳定性差,是整个脊柱最易发生损伤的节段。神经根型颈椎病是发病率最高的颈椎病类型,占颈椎病总发病率的60%~70%[1,2]。随着数字化技术的快速发展,通过模型计算等方法研究颈椎的生物力学特性及损伤机制已用于临床[3],其中三维有限元模型分析法是目前应用较广的方法之一[4]。国内外研究者采用不同材料属性及不同有限元单元类型建立颈椎三维有限元模型,并进行相关研究分析[5]。目前,颈椎有限元模型大多以正常人颈椎为基础进行有限元分析,尚未有以神经根型颈椎病患者颈椎为基础建立的三维有限元模型。2018年1~3月,本研究建立神经根型颈椎病C3~C7三维有限元模型,以期为运用该模型进行推拿整脊手法治疗神经根型颈椎病的生物力学机制研究提供基础模型。

1 临床资料

选择同期山东省医学科学院附属医院收治的神经根型颈椎病患者1例,男性,32岁,身高177 cm、体质量72 kg,病变部位为C4~C6节段。经CT扫描、症状体征等确诊为神经根型颈椎病,并进行受损神经定位诊断;排除颈椎畸形、椎体破坏、占位,脊柱感染、肿瘤、骨折外伤史等。本研究通过医院医学伦理委员会审核,患者签署知情同意书。

2 方法与结果

2.1 CT扫描及数据采集 患者入组后进行64层螺旋CT扫描及断层图灰度处理:取仰卧位,眼平视上方,颈肩部自然放松,保持扫描断面与身体垂直。采用西门子SOMATOM Sensation64层螺旋CT扫描C3~C7节段并获得体层图像,扫描条件:120 kV,280 mA,螺旋层厚1 mm,层距1 mm,像素矩阵密度512×512。得到图片339张,以Dicom格式的CT图像刻录光盘进行储存。

2.2 C3~C7三维有限元模型建立

2.2.1 模型初建 将Dicom格式保存的CT数据导入Mimics19.0交互式医学影像控制软件(比利时Materialise公司),界定阈值226~3 071 Hu,形成蒙板、区域增长、腔隙填补、边界划分等过程分割修补。提取C3~C7节段,生成三维模型,使用Remesh功能对三维模型进行初步光顺处理,将结果以.STL格式保存。将结果导入Geomagic Studio2015逆向工程软件(美国Raindrop Geomagic公司)中,根据椎体各部分的曲率变化情况划分成区域,通过点云、多边形、精确曲面等模块,对模型进行降噪、修补、填充、铺面处理,转化为NURBS曲面模型,结果以IGES格式保存。

2.2.2 网格划分 将NURBS曲面模型输出至Hypermesh10有限元前处理软件(美国Altair公司)中,经拓扑分区及网格划分,将网格质量Jacobian比控制在0.6以上。网格划分采用四面体网格,颈椎体采用Solid185单元,椎间盘髓核和纤维环采用CPT217空隙压力单元,韧带采用非线性结构;韧带止点和横截面积均参考相关文献[6~8],连接于有关节点上,韧带模拟为仅保持张力而无压力特征的link10单元。利用Hypermesh软件将所对应的椎体轮廓线 IGS线条连接形成面,再由表面形成体,即通过对线、面、体的相关操作,获得颈椎三维几何模型。按照1.5 mm间距用三角形壳单元自由划分成四面体网格,对几何模型进行网格划分,将颈椎C3~C7实体模型转化为三维有限元模型。

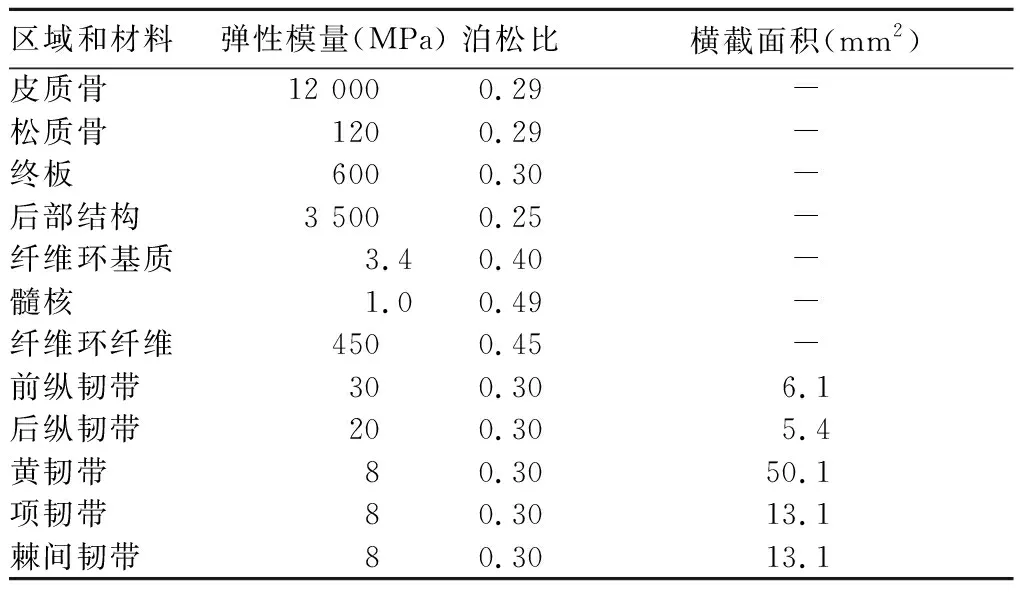

2.2.3 材料参数赋值 骨骼(皮质骨、松质骨)、终板采用粘弹性材料,椎间盘(髓核、纤维环)、小关节面软骨采用超弹材料。C3~C7三维有限元模型各区域材料属性相关参数均参考相关文献[9,10],具体见表1。

2.2.4 C3~C7三维有限元模型观察及验证 建立的神经根型颈椎病三维有限元模型模拟了C3~C7共5个椎体、4个椎间盘、5种韧带,涉及网格划分节点数为146 017个,单元数为65 775个。模型清晰完整,可从不同角度观察椎体解剖结构,并能多彩色、透明或任意组合显示,能较真实地反映各结构空间位置关系;体网格形状规整,结构清楚,整体分布合理。

表1 C3~C7三维有限元模型各区域材料属性相关参数

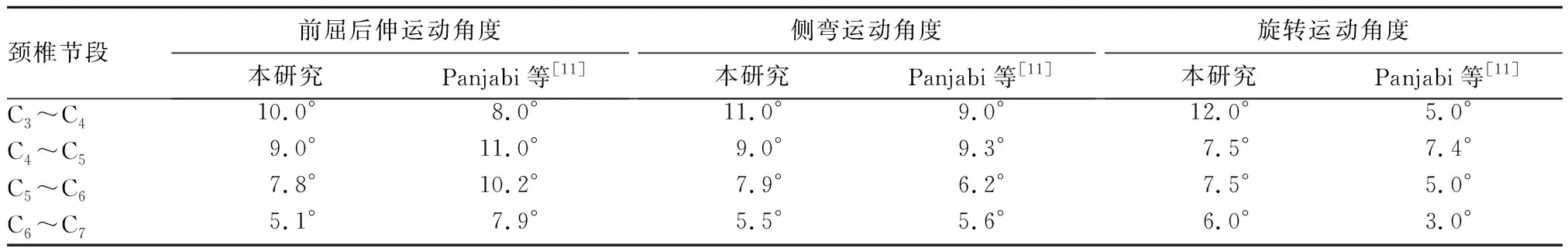

采用Ansys Workbench18.1有限元分析软件(比利时Ansys公司)分析在1.2 Nm扭矩下模拟推拿手法对颈椎模型的应力及移位的影响。结果显示,在模拟推拿手法作用过程中,C3~C7三维有限元模型各结构中的应力分布不均匀,压力变化主要集中于C5、C6,椎骨及椎间盘变形移位主要集中于C3、C4。约束C7下面的6个自由度作为边界条件,在C7旋转轴上方选择一参考点,建立C3上表面所有单元节点与此参考点的分布耦合,提取坐标。参考X、Y、Z全局坐标,以X-Y平面为水平面,X-Z平面为冠状面,Y-Z平面为矢状面。通过边界及加载条件的设置,模拟生理状态时颈椎的前屈后伸、侧弯、旋转运动,记录运动角度,并与Panjabi等[11]的研究结果进行对比,以验证C3~C7三维有限元模型的活动度。结果显示,两个模型在前屈后伸、侧弯、旋转时的运动角度差异较小,其中侧弯过程中C4~C5、C6~C7运动角度差异最小,旋转过程中C4~C5运动角度差异最小。见表2。

表2 本研究建立C3~C7模型与文献建立的颈椎模型在前屈后伸、侧弯、旋转时的运动角度

3 讨论

骨科生物力学研究最初多以动物实验或人体尸体实验为主,由于实验的局限性及不可重复性,大量学者开始探讨新的研究方法。随着计算机模拟及数字化技术的飞速发展,有限元技术不仅在现代医学领域中广泛应用,也逐渐应用于骨科生物力学研究,涉及脊柱、关节、创伤等各个领域[12]。1974年,Belytschko等[13]首次将有限元分析法应用于脊柱生物力学的研究,并建立二维椎间盘模型。1994年,Bozic等[14]依据CT扫描数据建立了C4椎体的三维有限元模型,并进行简单的应力分析。1996年,Yoganandan等[15]建立了C4~C6椎体的有限元模型,并与离体实验的结果进行了比较。

由于颈椎结构复杂,且各结构生物力学性质不同,故颈椎有限元模型起步较慢,近几年来,颈椎有限元模型的不断出现,使得颈椎三维有限元模型的相关研究有了长足发展[16~18]。但目前建立的颈椎有限元模型大部分以正常人的颈椎为基础,尚未有以神经根型颈椎病患者颈椎建立的有限元模型,导致在中医骨伤科领域对神经根型颈椎病的治疗缺乏科学的研究模型。颈椎由皮质骨和松质骨组成,由于颈椎结构形状不规则,易用四面体单元网格,所以本研究网格划分采用四面体网格,颈椎体采用Solid185单元;而椎间盘是由终板、髓核和纤维环组成,椎间盘髓核和纤维环采用CPT217空隙压力单元来模拟椎间盘的特性;由于韧带是纤维组织,在载荷条件下只能承受张力载荷,因此所有韧带采用非线性结构模拟,韧带止点和横截面积根据文献[6~8]确定。颈椎骨骼的主要成分为羟基磷灰石和胶原纤维,材料结构复杂,在不同位置具有不同的密度和弹性模量。本研究为了节省模拟计算时CPU运算分析时间,对颈椎骨骼均采用各向同性弹性材料来近似处理。本研究对神经根型颈椎病患者的CT数据经Mimics、Hypermesh、Ansys等有限元软件建模及分析处理,建立了一个解剖结构精细清楚的非线性神经根型颈椎病C3~C7有限元模型,该模型较完整地涵盖了颈椎解剖生理结构,包括椎体、椎间盘、终板、韧带、小关节等,涉及多种材料,物理属性参照医学人体标本,能较全面地反映颈椎真实状态,功能上能够模拟人体正常生理活动。

目前神经根型颈椎病的治疗仍以保守治疗为主,其中推拿手法治疗作为保守治疗的重要治疗手段,疗效显著,但由于没有直接可视化的观察及基础研究,缺乏推拿疗法治疗机制的客观分析和依据,对椎体应力大小及移位情况均未具体说明,无法对推拿手法的优劣做出客观评价,成为阻碍其学科发展的缺陷。本研究采用生物力学原理与三维有限元分析相结合,通过参照文献设置模拟推拿手法扭矩载荷,以反映神经根型颈椎病患者在病理状态下生物力学特性。结果显示,在模拟加载扭矩手法作用过程中,应力在C3~C7三维有限元模型各结构中的分布不均匀,压力变化主要集中于C5、C6,椎骨及椎间盘变形移位主要集中于C3、C4,且本研究建立C3~C7模型与文献建立颈椎模型在前屈后伸、侧弯、旋转时的运动角度差异较小,其侧弯过程中C4~C5、C6~C7差异最小,C4~C5旋转角度差异最小,与以往离体研究实验建立模型及有限元模型验证结果比较基本一致。因此本模型较为真实地体现了颈椎在各个方向活动时的主要应力区域,且在不同姿势活动过程中,其应力分布的特点也体现了颈椎各解剖结构在人体运动时的主要功能。

综上所述,本研究成功建立了神经根型颈椎病C3~C7三维有限元模型,并较为真实地模拟了神经根型颈椎病颈椎的几何形态及材料属性,能够较为准确的反映神经根型颈椎病患者颈椎的生物力学特性,可用于模拟颈椎生物力学实验,为采用推拿整脊手法治疗神经根型颈椎病的生物力学机制研究提供基础模型。该有限元模型虽能模拟脊柱的多种生物力学实验,但由于颈椎周围的椎间盘、椎体、肌肉、韧带等结构复杂,为了更精确地建立颈椎三维有限元模型,在实际应用时仍需根据研究目的进行假设、调制、简化组建模式,建立设计合理并符合实际需要的力学模型。