中美玉米期货市场套保绩效比较研究*

2018-09-07李圣军

李圣军

(国家粮油信息中心,北京 100038)

玉米是国内外产量最高的谷物品种,占世界谷物产量41%左右;玉米期货是世界交易时间最长的农产品期货品种,尤其在中国,玉米期货持仓量、成交量大,基本代表中国商品期货市场尤其是农产品期货市场。在世界玉米产销格局中,中美两国均为玉米产消大国,产量占世界55%左右,消费量占世界53%左右。从定价机制角度,美国玉米期现货市场高度发达,享有全球玉米定价权,尤其是CBOT玉米价格,成为全球玉米期现价格风向标和晴雨表;中国大商所玉米期货价格对国内玉米价格的引导作用日益增强,尤其是2016年玉米收储制度改革后,玉米期货持仓量、成交量、活跃度、期现比均呈“井喷式”增长。无论从服务实体经济还是从期货市场持续发展角度,套期保值均为中美两国玉米期货市场的根基,套保绩效既反映中美两国玉米期货市场发展水平,也反映两国玉米产业主体参与现状。通过对比中美两国玉米期货市场套保绩效,可从中发现中国玉米期货市场发展存在问题,并借鉴美国经验,有针对性采取措施提高套保绩效。

一、相关文献综述

期货市场发展的根本定位是服务实体经济,提高产业主体风险管理效果,因此期货市场核心功能创新是以套期保值实现产业安全,以价格发现确保定价安全(安毅等,2011)。美国芝加哥期货交易所(CBOT)最初由82位谷物生产经营商于1848年组建,是世界上第一家农产品期货交易所(刘迎秋,1998)。套期保值作为产业主体参与期货市场主要方式,是连接期现两个市场,服务实体经济的重要载体,也是期货市场发展水平的重要衡量指标。因此,套期保值及其套保绩效是学术界关注焦点之一,相关研究较多。围绕研究核心,本文从套期保值定义、中美两国玉米套保现状及套保绩效三方面展开综述。

关于套期保值,荆林波(1999)指出在动态风险管理概念下,套期保值是一种投机行为,套期保值者也是一种“套期获利(Arbitrage)”。周振南(2016)认为套期保值(Hedge)是参与主体为规避价格波动风险,借用期现货市场特点,双向买进或卖出的标准化交易行为机制。关于投机和套保关系,《期货市场与粮改》课题组(2001)认为,在国外流动性较强的成熟期货市场,投机交易量一般达套期保值量10倍,期货市场持仓量与现货流通量比例应稳定在10%~15%。邱雁(2010)认为根据working的主张,农产品期货市场以套期保值为主,投机是一种补充,且跟随套期保值成交量变化而变化。安毅等(2014)认为投机交易可为期货市场套期保值者提供丰富的流动性。吴迪(2016)认为投机者和套期保值者对于期货市场缺一不可。

关于中美两国套保现状,针对美国期货套保,吕东辉等(2004)指出,美国银行为农场主提供贷款时,将其是否在期货市场从事套期保值业务作为判断贷款安全性的一项重要考查指标。刘岩等(2008)指出美国每笔大宗国际贸易均要通过期货市场开展套保交易,以规避价格风险,这是获得银行贷款的基本条件之一,已成通行的国际惯例。朱增勇等(2011)指出纽约期货交易所参与棉花期货交易的涉棉企业很多,套保比例较高,一般在35%~40%。针对中国期货套保,安毅等(2014)指出中国企业套保参与率不高,主要原因是套期保值保证金偏高、税务处理不合理、主力合约远期化。中美对比方面,魏振祥等(2012)认为在发达期货市场,企业大都利用近月合约套期保值,而近月合约大多为主力合约。中国期货交易者在交割月和近交割月会大幅减仓,转而投资其他合约。吴迪(2016)研究发现美国农产品期货市场中主要参与对象为农场主和企业,中国农产品期货市场中投机机构参与较多,农户和企业参与较少,中国农产品期货市场存在套期保值力量过低、套期保值者数量不足的问题。

关于套保绩效问题,主要包括最优套保率和套保绩效两方面。关于最优套保率经历从Working(1953)“追求利润最大化”到Johnson(1960)“追求风险最小化”,再到Heifner等(1975)“投资者效用最大化”的转变,吕江林等(2006)基于“投资者效用最大化”理论,研究一个考虑基差收敛性的“最适保值比率模型”。魏振祥等(2012)认为最优套保率即一单位现货需购买多少单位期货套期保值。关于套保绩效,裴勇等(2015)指出套期保值有效性是通过计量套期保值后组合的方差相对于未套期保值组合方差降低的百分比。查婷俊等(2016)指出套期保值绩效值=1-基差波动方差/现货价格波动方差,该绩效值越接近1,套期保值效果越好。王燕青等(2017)提出“套期保值效率”,认为套期保值效率是按最优套期保值比例对冲后,价格风险减少的比率。关于套保合约选择,魏振祥等(2012)认为无论ZCE棉花或DCE豆一期货,利用近月合约套期保值的效果要远优于主力合约。此外,围绕套保绩效,张倩等(2014)研究企业套保的目的,即降低预期税负、避免投资不足、降低财务困境成本、管理层避险等。查婷俊等(2016)明确套保前提,仅当基差变化小于现货价格波动时,套期保值才能开展。

学术界围绕套保绩效已展开大量研究,但由于中国玉米2016年收储制度改革,由长达八年“政策市”转为“价补分离”,因此针对后临储时代市场化定价的玉米期现市场套保绩效的研究较少;同时,从中美两国角度围绕玉米套保绩效的对比性研究也相对缺乏。因此,本文将利用2014年10月1日至2018年5月31日中美两国玉米期现价格,以2016年10月1日为分界线,实证分析收储制度改革前后中美两国玉米套保绩效及差异,分析原因并提出完善中国玉米期货市场的对策。

二、实证分析模型

套期保值本质是将现货价格波动风险转变为基差风险,理论界认为套期保值本质是基差投机的关键所在。但套期保值核心是利用期现价格趋同性和相关性,通过期现两个市场同时间反方向操作降低风险。因此,套期保值虽可降低风险,但同时也让渡获取利润最大化的机会。在实际操作中,通过套保比例、套保时机和期现对冲时间的动态调整,现实中套期保值也注入一定投机因素。结合本文研究核心,实证分析模式从基差风险和套保绩效两角度表述。

(一)基差风险

基差即玉米现货价格与期货价格之差,主要反映期货和现货两市场间“时”“空”差异,包含市场间“持有成本”和“运输成本”。因此,正常期货市场下,基差一般为负值。为表述方便,特界定如下:

S1:t1时刻现货价格

S2:t2时刻现货价格

F1:t1时刻期货价格

F2:t2时刻期货价格

σS:ΔS标准差;σF:ΔF标准差; ρ:ΔS和ΔF间相关系数;h:套保比率。

1.空头套保

假定产业主体已知将在t2时刻卖出玉米,并在t1时刻开仓套保持有期货空头头寸,在t2时刻平仓,卖出玉米实现价格为S2,期货盈利为F1-F2。在此套保策略下,产业主体得到实际价格为:

2.多头套保

假定产业主体已知将在t2时刻购入玉米,并在t1时刻开仓套保持有期货多头头寸,在t2时刻平仓,买入玉米实现价格为S2,期货套保损失为F1-F2。在此种套保策略下,产业主体支付实际价格为:

由此可知,鉴于套保开仓之时F1价格已知,无论空头套保还是多头套保,套保最终收益取决于基差,因此套保本质是将现货价格风险转变为基差风险,而基差风险既可能改善套保者头寸,也可能恶化套保者头寸。当基差意外走强时,空头套保者头寸改善,多头套保者头寸则恶化;当基差意外变弱时,空头套保者头寸恶化,而多头套保者头寸改善。从此角度看,套保是对基差的投机。

(二)套保绩效

套保根本目的并非利润最大化,而是期现头寸组合后利润变动方差最小化,基于此套保目标,通过最优方法可得最优套保比率,进而计算套保绩效。

1.空头套保

套保者收益:

2.多头套保

套保者收益:

以上两种情形套保收益E的方差均为:

若收益方差最小,上式等于0,最优h值为:

鉴于相关系数 ρ=σSFσSσF(σSF为ΔS和ΔF间协方差),最优套期保值比率为:

因此,最优套保比例求解方法(JSE方法)是用现货价格差分对期货价格差分作回归。求得最优套保比率后,套保绩效计算公式如下:

其中,VAR(ΔS)为套保前现货收益率方差,VAR(ΔS-hΔF)为套保后现货收益率方差。

三、基差风险对比分析

基差是期现两市场的风险组合,期现价格不一致波动会导致基差波动,加大基差风险。受投机、预期和近远期供求关系波动等因素影响,期货价格涨跌幅既可能低于现货价格涨跌幅,也可能超过现货价格涨跌幅,但期现价格同方向波动是套保降低风险的前提和保障,而期现价格异方向波动甚至是期现交叉是套期保值大忌。因此,成熟期货市场中期现价格一般不会交叉,总体保持一致波动趋势,期现价格相关度越高,基差风险越小,套保绩效就越高。

(一)价格波动趋势对比

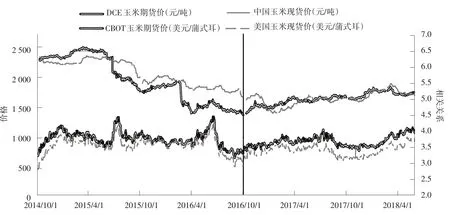

中美玉米期现价格波动趋势见图1。

图1 中美玉米期现价格波动趋势

由图1可知,美国玉米期货价格(CBOT玉米活跃合约结算价)和现货价格(伊利诺伊州中部地区2号黄玉米价格)总体保持一致波动趋势,两者同期相关系数为0.92,相关性较高,基差始终保持为负,即现货价格一直低于期货价格。中国玉米期货价格(DCE玉米活跃合约结算价)和现货价格(锦州港收购价)间相关程度相对较低,两者同期相关系数为0.86;此外,中国玉米期现价格基差时正时负,期现价格间变动较频繁,尤其是收储制度改革后,期现价格间频繁交叉。从中美两国玉米期现价格波动趋势提出本文研究假说,相较于美国玉米期现价格,中国玉米期现价格套保绩效相对偏低,主要原因为:一是收储制度改革后,政府对东北地区深加工企业、饲料厂提供不同额度财政补贴,扭曲现货市场价格。二是收储制度改革前,玉米临储收购价格和拍卖底价主导市场价格波动;收储制度改革后,庞大的玉米库存对现货价格运行施加巨大无形影响。

(二)价格基差分析

鉴于中国玉米收储制度改革前后玉米市场发生系统性变化,为提高研究准确度,特划分为收储制度改革前后两阶段展开研究,考虑玉米市场年度是当年10月至次年9月,本文以2016年10月1日作为收储制度改革前后划分标准,研究样本中2014.10.1~2016.10.1为收储制度改革前,2016.10.7~2018.5.31为收储制度改革后。从基差分析角度,计算中美两国玉米期货价格、现货价格及基差均值、标准差和变异系数(见表1)。

表1 中美玉米期现货价格基差分析

由表1可发现以下特点。

1.美国现货价格波动强于期货价格

中国玉米收储制度改革前后,美国玉米现货价格标准差分别为0.25和0.17,变异系数分别为0.07和0.05;期货价格标准差分别为0.23和0.16,变异系数分别为0.06和0.045。无论标准差或变异系数,现货价格均高于期货价格。因此,美国玉米现货价格波动明显强于期货价格,玉米期货市场对现货价格发挥引导和稳定作用,不存在加剧现货市场价格波动问题。

2.收储制度改革前后中国期现货价格波动强弱不一

收储制度改革前,中国玉米期现货价格标准差分别为392和223,变异系数分别为0.2和0.11,现货价格波动弱于期货价格,表面上期货价格有扰乱现货价格嫌疑,实际上主要是临储主导限制现货价格波动,在资金、预期等因素影响下,期货价格波动相对强于现货。收储制度改革后,多元主体积极发育,玉米市场化水平迅速提高,中国玉米期现货价格标准差分别为98和112,变异系数分别为0.06和0.07,现货价格波动“由弱转强”,期货价格波动转而弱于现货价格,玉米期货市场对现货价格发挥引导和稳定作用,期货市场价格发现功能逐渐增强。

3.美国玉米期现价格及基差波动均小于中国

考虑量纲差异,中美玉米期现价格及基差波动较适宜选用变异系数(标准差/均值)。由表1可知,无论收储制度改革前后,美国玉米期现价格及基差变异系数均小于中国;但收储制度改革后,中美玉米期现价格变异系数差距明显缩小,但基差变异系数差距急剧扩大。改革前,中美玉米期现价格变异系数差分别为0.14和0.04,基差变异系数绝对值之差为1.16;改革后,中美期现价格变异系数差分别为0.015和0.02,基差变异系数绝对值之差为47.24。由此可知,美国玉米期现货市场稳健性明显高于中国,且中国玉米收储制度改革后,玉米基差波动明显加剧。

4.中美两国玉米基差正负不一

基差为玉米现货与期货价格之差,期货交割制度保证期现价格到期回归。由表1可知,美国玉米基差总体为负,即现货价格低于期货价格;而中国玉米基差在收储制度改革前后实现“由正转负”。收储制度改革前,基差均值为125,改革后变为-1.86。正常情况下,期货价格是未来现货价格,在交割制度制约下,期货价格即未来现货价格不可能长时期、大幅度超过现货价格与仓储成本、交割费用之和,因此基差为负时有下限。但期货市场看空时,在价格预期支配下,期货价格低于现货价格,即基差为正,期货价格通过引导现货价格回落最终实现期现回归,在期现回归前,基差为正时相对无上限,因为事实上基差最大也无法超过现货价格。中国玉米收储制度改革前,现货价格受临储收购价主导呈“虚高”态势,期货看空预期强烈,但由于期货价格无法引导现货价格下降,导致现货长时间高于期货,基差均值达125元/吨。

5.中美两国基差标准差均低于期现价格

中美两国玉米基差标准差均低于期现价格标准差,说明期现价格围绕均值波幅显著超过基差,因此中美两国玉米期货市场均适合套保,通过套保可降低市场风险。但由于基差均值较小,导致中美两国基差变异系数均超过期现价格变异系数,但不影响两国期货市场玉米套保操作。由表1可知,中国玉米收储制度改革后,基差变异系数绝对值达47.5,显著高于收储制度改革前1.59,美国则前后相差较小,由此可知,收储制度改革明显增强中国玉米市场化水平,期现价格波动加剧,但期现价格间波动同步性较弱,尤其是收储制度改革后期现价格间多次交叉,推高基差变异系数。

四、套保绩效对比分析

套保绩效是对套期保值效果的评价,即与套保前相比,套保后价格风险降低的程度,由于现实中期现价格波动并未完全同步,期货向现货价格传递不充分或现货价格调整不灵活,导致基差起伏波动,因此现实中最优套保率并非理想套保状态下的100%,基于不同基差波动存在不同最优套保率,不同套保率的套保绩效不同。为此,计算套保绩效必须分两步,先根据上述第二部分中式(1)计算最优套保率,根据式(2)计算基于最优套保率的套保绩效。

(一)最优套保率

最优套保率主要受期现价格双向传递率影响,若期现价格100%传递,即期现价格完全同方向、同幅度波动,基差保持不变,最优套保率将保持100%。具体实际操作中,套保开仓对冲间隔时间不同,期现价格传递率不尽相同,最优套保率间接受套保开仓对冲间隔时间影响。考虑中国玉米期货市场1月、5月、9月合约相对活跃的实际情况,以10个交易日为间隔,本文将计算套保开仓对冲间隔时间在60个交易日之内最优套保率和相应套保绩效。

1.收储制度改革前

由表2可知,在收储制度改革前,套保开仓对冲间隔时间在60个交易日之内,美国玉米期货最优套保率在90%~95%之间,最高为93.53%,最低为90.94%,最优套保率相对较高。中国最优套保率在60个交易日内总体呈“递增”态势,从18.57%逐步递增至37.96%,主要原因是期现货价格间传递具有较强“滞后性”,同时,期现货价格同时受第三方因素即“玉米临储政策”主导,而临储政策对期现价格影响则具有明显非均衡性和滞后性,从而导致期现价格间随时间延长相关性越来越强,同步性越来越高,促使最优套保率随时间延长逐步递增,反映收储制度改革前中国期现货价格灵敏度不高、市场化水平较低的现实。

表2 中美玉米期现最优套保率及套保绩效 (%)

2.收储制度改革后

美国玉米期货市场最优套保率显然与中国玉米收储制度改革基本无关,中国玉米收储制度改革后,美国玉米期货市场最优套保率总体仍保持在90%~95%,最高为95.26%,最低为91.69%。由于玉米收储制度改革后,中国玉米市场化水平提高,期现货市场日益活跃,参与主体数量、市场交易机制趋于完善,期现货价格间传递率和同步性提高,最优套保率在30个交易日达最高59.05%的水平后逐步回落,反映收储制度改革后,期现货市场间在30个交易日前后传递完成,但相较于美国,传递率依然偏低。通过中美对比可知,美国期货市场最优套保率与套保开仓对冲时间间隔并无明显相关性,而中国期货市场呈明显相关性,主要原因为:一是美国玉米期货市场近月合约与主力合约基本一致,有利于套保实际操作,我国玉米期货市场近月合约大多非主力合约,导致套保操作难度大;二是美国现货市场玉米“点价”模式的推广提升期现货市场一体化水平,而中国玉米期现货市场不仅一体化水平较低,且现货市场仍存在一定区域分割,加之交割费用相对较高,导致期现货市场间存在一定分离。

通过对比分析,中美两国玉米期现市场最优套保率不同,玉米产业主体参与套保积极性和比例不同。美国玉米期现市场适合大比例套保,美国玉米产业主体(包括农场主、贸易商、加工厂等)参与期货套保积极性较高,参与套保规模较大,在大量套保力量规范和制约下,期货市场投机氛围相对较轻,期货价格不会大幅高频波动,期现价格高度联动,鼓励产业主体参与期货套保,形成良性循环。中国玉米期现市场最优套保比例相对偏低,导致产业主体参与期货套保积极性低、参与量较小,甚至被迫从事投机业务,在大量投机资金影响下,投机规模严重超过套保规模,期货市场被投机主导,玉米期货价格大幅高频波动,出现期现偏离甚至交叉现象,降低产业主体参与套保积极性和参与规模,形成恶性循环。

(二)套保绩效

套保绩效反映套保后风险降低程度,既是产业主体参与套保的结果,也是影响产业主体参与套保积极性的重要因素。产业主体参与套保核心目标是对冲风险,套保绩效低,产业主体参与套保则缺乏积极性。美国玉米期货市场套保绩效近年均在70%以上,最高超过90%,全世界玉米产业主体基本均在美国玉米期货市场从事期货套保业务。

1.收储制度改革前

由表2可知,2014/2015和2015/2016两个市场年度,在60个交易日内,美国玉米期货市场套保绩效均在90%左右,在套保开仓对冲间隔20个交易日时,套保绩效最高达94.33%,在间隔60个交易日时,套保绩效最低降至89.88%,套保绩效总体保持较高水平,真正实现套期保值效果。在收储制度改革前,随间隔日延长,中国玉米期货市场套保绩效总体呈“递增”态势,从5.1%递增至25.86%,总体与美国差距较大,仅为美国套保绩效的1/4左右,通过套保可规避市场风险有限,“保值”绩效偏低,但显著高于收储制度改革后套保绩效,主要原因是受第三方“临储收购政策”主导,收储制度改革前玉米期现价格呈较高相关性,收储制度改革前玉米期现价格相关系数为0.94,改革后相关系数降为0.65。此外,由表2可知,随套保间隔日延长,美国玉米期货套保绩效达最高值后呈下降态势,最优套保绩效为间隔20个交易日,此后间隔日越长,套保绩效越低,主要原因是在近期合约为主力合约情况下,“近期套”优于“远期套”。

2.收储制度改革后

在2016/17和2017/18两个市场年度,美国玉米期货市场套保绩效总体在75%左右,较前两个市场年度显著降低,主要原因可能是近两年南美玉米交易基于CBOT期货价格开展大规模“点价”方式,导致美国CBOT玉米期货价格日益受国际因素影响,与美国国内玉米现货价格相关性降低,降低美国国内产业主体套保绩效。中国玉米收储制度改革后,无论期货市场还是现货市场均日趋活跃。2016年大商所玉米期货日均持仓量达113万手,同比增加1.23倍;2017年玉米期货日均持仓量达116.7万手,同比增长3.15%。玉米期现货价格波动加剧,相关性降低,甚至出现多次交叉,导致套保绩效降低。随套保间隔日延长,套保绩效在间隔30个交易日达最高值16.13%后急剧下降,在间隔60个交易日时,套保绩效降至3.69%,参与套保风险降低效果不明显。因此,中国玉米产业主体参与套保积极性较低甚至不参与套保具有深层次原因,可能是中国玉米期货市场套保绩效相对偏低;或与大量投机相较,套保力量相对较弱。与此相对应,不应归咎产业主体不套保或不懂套保,或期货市场投机力量太强,而应思考中国玉米期货市场套保绩效低这一核心问题,以此立足点出发,大力发展玉米期现市场,应规范而非取缔投机力量,同时鼓励产业主体积极参与套保,最终实现套保与投机的最优组合。

五、分析结论与对策建议

根据2014年10月1日至2018年5月31日四个市场年度中美两国玉米期现货市场交易价格,实证分析发现中美两国玉米期现价格同期相关系数分别为0.92和0.86,美国玉米期现价格相关度明显高于中国,而中国玉米期现价格甚至出现多次交叉。同时,美国玉米期货价格波动强于现货,但期现价格及基差波动均小于中国,而收储制度改革前后中国玉米期现价格波动性则实现“由弱转强”;中美两国基差正负不一,但标准差均明显低于期现价格。在60个间隔交易日内,收储制度改革前后最优套保率均在90%以上,最高达95.26%;2014/2015和2015/2016两个年度套保绩效保持在90%左右,近两年降至75%左右。收储制度改革后中国最优套保率明显提高,由改革前40%以下提高至改革后近60%,但套保绩效有所降低,60个交易日内最高套保绩效由改革前25%以上降至20%以下,主要原因是市场化加剧期现货市场价格波动,期现价格出现多次交叉,降低套保绩效。为提高中国玉米期现市场套保绩效,提出如下对策建议。

(一)完善期货交割,提高产业客户套保参与度

针对中国玉米产业客户期货参与以“期现套利”为主的现状,着力改善玉米期货交割环节,一是通过延伸交割库和集团交割库,加大期货交割库覆盖面;二是规范不同区域交割库升贴水,提高升贴水透明度;三是提高交割环节出入库效率,实现及时入库、高效出库;四是降低交割成本,简化交割手续,提高交割透明度,适应中国产业客户注重交割的特殊情况。

(二)发展基差贸易,提高玉米期现市场融合度

从现货定价方式角度,大力推广玉米基差贸易,探索定价方式转型,尽快实现由“一口价”向“点价”方式转变,从根本上实现玉米期现货市场一体化融合。先期可在期货操作经验较丰富的大型玉米贸易企业和大型加工企业间探索试点,鼓励大型玉米贸易企业和大型加工企业积极公开发布“销售基差”或“采购基差”,在玉米现货交易中引入基差概念,探索基差操作模式,最终实现基差定价和基差贸易。

(三)加大培训教育,强化产业客户的套保意识

玉米期货市场在中国总体处于发展初级阶段,产业主体接受并参与期货需要一个过程,尤其是20世纪90年代期货过度投机和参与主体巨亏的经历给产业客户留下深刻记忆。只有对产业客户持续培训教育,大力度普及期货基础知识尤其是套保知识,才能从根本上扭转产业主体对期货的错误认识,在真正了解期货基础上参与期货交易,充分发挥期货管理市场风险的潜在效能。