农村经济发展质量的减贫杠杆效应研究

2018-08-23李石新陈泓杰

李石新,陈泓杰

(湖南科技大学 商学院,湖南 湘潭 411201)

改革开放以来中国农村经济的快速增长有效地推动了农村贫困的减少,但收入差距不断扩大、农村居住环境逐渐恶化等问题导致农村经济发展质量提升困难。经济发展质量对农村减贫具有较强的杠杆效应:高质经济发展从增收和节支等方面有效地推动农村贫困减少;而低质经济发展则降低贫困者收入,使其陷入贫困循环陷阱。

目前学者们主要探讨了自然环境、收入分配和物价波动等经济发展质量因素的贫困变动效应。一些学者探讨了自然环境对农村贫困的影响。Ekbom(1999)的研究结果表明,穷人是环境恶化的主要受害者。里尔登(2008)等认为环境与贫困之间是一种恶性循环。谭贤楚(2011)的研究表明,贫困人口主要受到环境等因素影响。潘泽泉和罗宇翔(2015)发现,农村贫困与农村居民健康风险、财产风险、环境风险有着显著性的关系。一些学者研究了收入差距与农村贫困的关系。Ravailion和chen (2004)发现,不断增加的收入不平等弱化了中国的减贫进程。林伯强(2003)认为,中国经济增长有效地减少了贫困,但收入不平等恶化则降低了增长的减贫效果。陈飞和卢建词(2014)的研究表明,收入增长使得贫困入口比例下降,但分配不公平降低了减贫速度。部分学者还探讨了物价波动对农村贫困的影响。Wodon和Zaman (2008)的研究表明,最低收入10%的穷人熨平通货膨胀的能力只有32.1%,通货膨胀对贫困者具有较大冲击力[1-10]。

目前对农村经济发展质量减贫效应的研究还处于个别因素的分析上,缺乏对其整体效应进行系统研究。因此,本文在对农村经济发展质量进行分析的基础上,探讨了农村经济发展质量因素影响农村贫困的机理,运用时间序列数据对其进行统计性检验,以期为减贫视角下提升农村经济发展质量提供理论依据。

一、农村经济发展质量现状分析

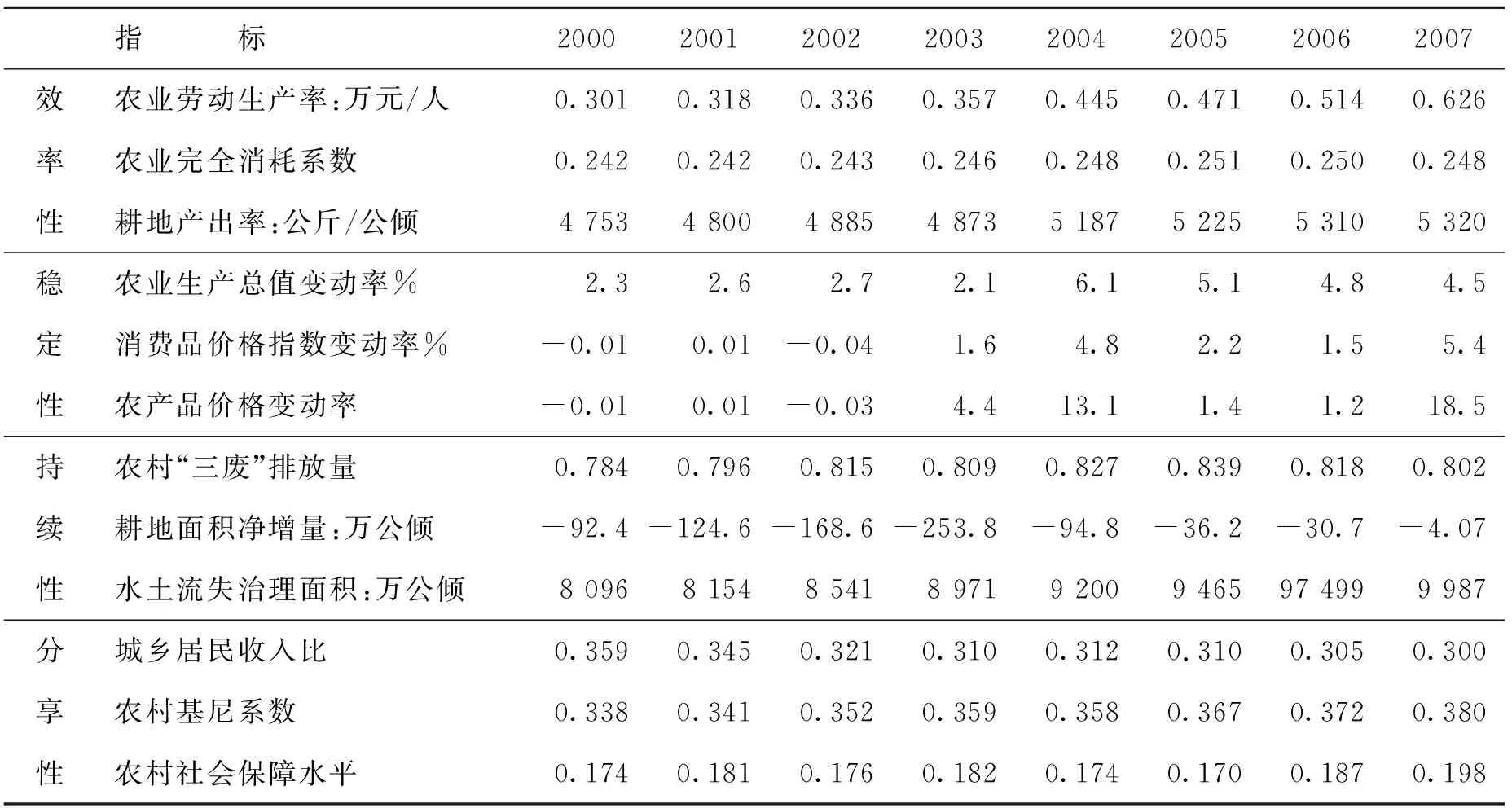

(一)农村经济发展质量评价指标数据

学者们从不同视角为经济发展质量评价构建了指标体系(冷崇台,2008;何伟,2013;宋明顺,2015),而农村经济发展质量评价指标必须限定在农村范围之内[11-13]。因此课题组运用德尔菲法确定了4类共12项指标来评价农村经济发展质量(见表1)。

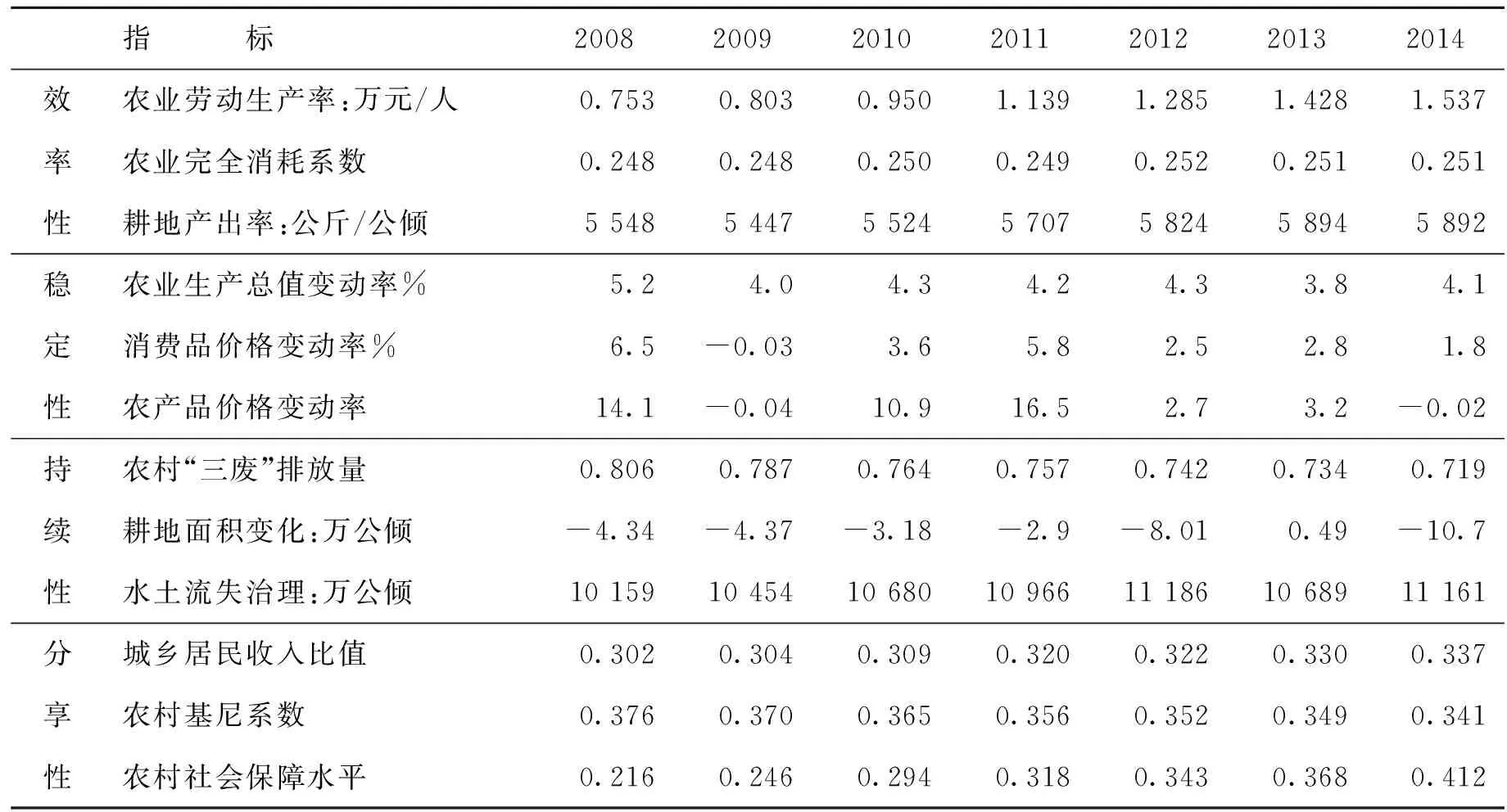

效率性指标数据显示:农业劳动生产率从2000年0.301增长至2014年1.537,耕地产出率从2000年4 753公斤/公倾增长至2014年5 892公斤/公倾,农业完全消耗系数则稳定在0.25左右。这说明新世纪以来农业投资效率相对稳定,农业劳动和土地的产出效益得到了逐步改善,农村经济发展的总体效率性得到明显提升。

稳定性指标数据显示:农业生产总值增长率2005年后稳定提升至5%左右;消费品价格变动率在-0.04%至6.5%之间,波动幅度较大;而农产品价格变动率在-0.04%至14.1%之间,波动幅度很大。综合来看,由于消费品和农产品价格波动幅度较大,农村经济发展还不稳定,较大地阻碍了农村经济质量提升。

持续性指标数据显示:以2005为界农村“三废”排放率经历了先升后降的过程;农村耕地面积从2000年至2006年锐减801.1万公倾,但这种格局2007年后得到有效控制;新世纪以来农村水土流失治理面积呈现逐年增加的趋势。综合来看,新世纪以来农村经济发展的可持续性经历了先恶化后好转的历程。

分享性指标数据显示:城乡收入差距从2000年的0.359下降至2008年的0.300,再逐步上升至2014年0.337;农村基尼系数从2000年0.338上升到2008年的0.380再降至2014年的0.341;2006年以前农村社会保障水平相对较低,此后有显著的提升。总体来说,尽管当前农村经济发展的共享程度并不高,但近年来呈不断提升趋势。

表1 2000~2014农村经济发展质量指标数据

数据来源:《中国统计年鉴》《中国国土资源公报》《中国环境状况公报》《中国劳动统计年鉴》。

续表1 2000~2014农村经济发展质量指标数据

数据来源:《中国统计年鉴》《中国国土资源公报》《中国环境状况公报》《中国劳动统计年鉴》。

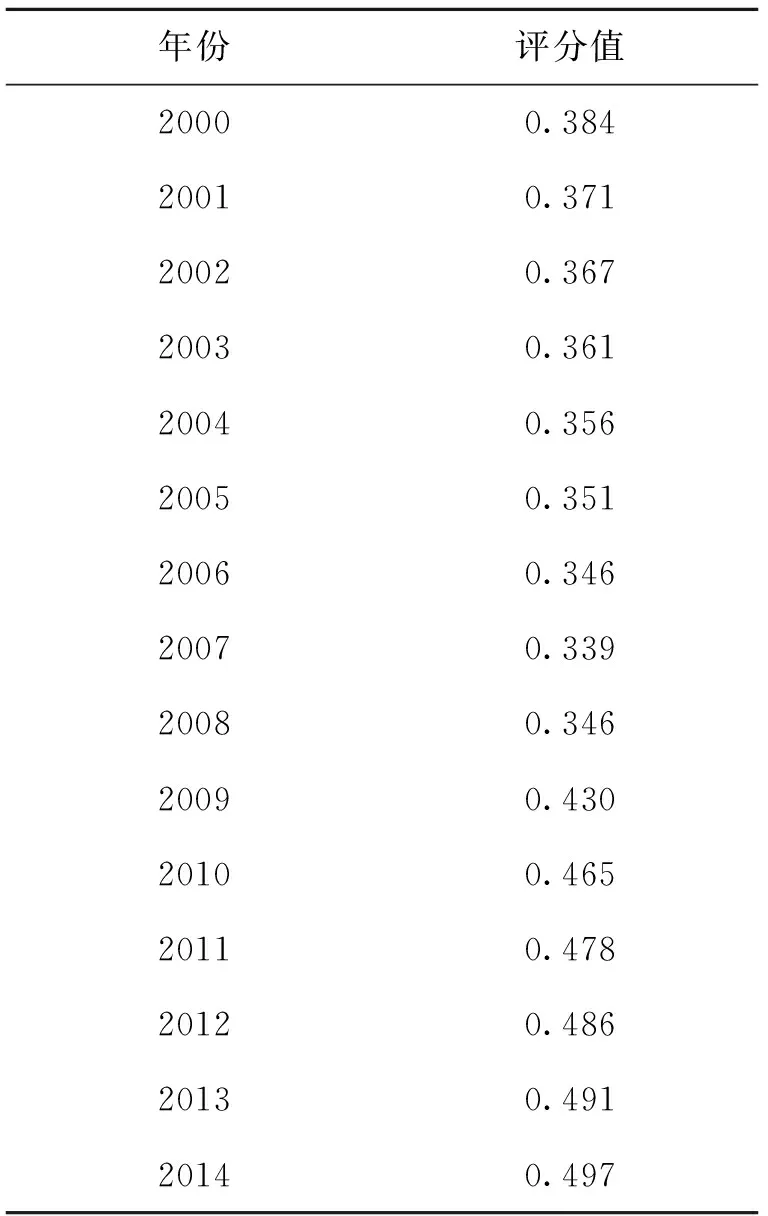

(二)基于熵权法的农村经济发展质量评价结果

学者们运用不同方法(赵光华,2007;田钊平,2011;刘燕妮等,2014;韦相,2013)对经济发展质量进行评价[14-18]。但熵权法更能有效消除指标数据之间的相关性和指标权重输出的随意性。因此,本文运用熵值法对上述数据计算,得出2000年至2014年间农村经济发展质量的评价值(见表2)。表中数据显示,当前农村经济发展质量还处在相对较低的水平,新世纪以来呈现先降后升的趋势:2005~2008 年综合评分呈现下降的趋势,从2005年的0.362下降到2008年的0.346;2008年以后综合评分趋于平稳上升,从2008年的0.346上升至2014年的0.497。

2000年至2008年农村经济发展质量综合评价值微弱下降,其原因是:这一时期农村经济发展效率逐渐趋缓,而经济发展的波动性则无法推进经济发展的稳定性,资源过度利用和环境保护问题并未被得到普遍重视,收入分配差距不断扩大使得公众无法共享发展成果。

表2 一级指标下农村经济发展质量评价值

2008年以后,新农村建设使得农村居住环境不断美化,“三废”排放率逐步降低,农村绿化面积增加,从经济发展的可持续性层面提升了农村经济发展质量。同时,收入分配差距逐步缩小,农村社会保障水平不断提升,从经济发展的分享性层面提升农村经济发展质量。

二、农村经济发展质量减贫杠杆效应的作用机理

构成农村经济发展质量的各要素通过不同渠道对农村贫困者的收入和消费产生影响。这种影响如同物理杠杆一样,放大或缩小农村减贫效应:正向效应将加速贫困者的脱贫进程;负向效应将阻碍贫困者脱贫进程。

(一)农村经济发展质量效率因素的减贫杠杆机理

农村经济发展效率将通过投入产出影响农村居民收入。当发展效率较高时,等量的劳动、资本和耕地投入能够生产出更多的农产品,进而快速提升农村居民收入。当发展效率较低时,主要依靠增加劳动、资本和耕地投入来支撑增长,其产出增长幅度必然低于投入增长幅度,形成累进式的效率递减,从而阻碍了农村居民收入增长。

农村经济发展质量的效率性对农村贫困者来说,其影响效果具有明显的杠杆效应。当农村贫困者通过培训或“干中学”等途径提升劳动技能,或者由于采用了先进耕作工具提升耕种技术,抑或由于采用了优良品种而增加耕地单产时,农村贫困者的劳动生产率、投资效率和耕地产出率会得到迅速提升,其经营性收入将会得到显著增加,从而推动贫困者快速摆脱贫困。相反,当贫困者没有足够资金进行人力资本、物资资本和土地改良等方面的投资时,其劳动技能逐步退化,耕作农具趋于毁损,土壤土质不断被侵蚀,从而降低其要素投入效率,在边际效率递减规律的作用下将会扩大性地对农业产出产生负向影响,进而迅速降低贫困者家庭收入,使脱贫者重返或更加贫困。

由表1数据可知,新世纪以来农村经济发展的总体效率性明显提升,这对农村减贫具有明显的正向杠杆效应。

(二)农村经济发展稳定性因素的减贫杠杆机理

农村经济发展的稳定性因素对其减贫具有杠杆效应。当经济发展稳定时,贫困者要素投入所面临的风险相对较小,因而贫困者可通过增加要素投入实现收入增长,从而为其脱贫创造条件。当经济发展不稳定性时,贫困者要素投入所面临的风险增加,并对其收支产生较大冲击,在贫困者缺乏足够财产来熨平经济波动时,会使其陷入更加贫困的境况。

农产品价格的稳定性从收入视角体现了这种效应。当农产品价格稳定时,农村贫困者生产投入风险较小,能够根据市场需求调整或增加要素投入,实现家庭收入加速增长,为其迅速脱贫提供契机。当农产品价格不稳定,贫困者生产投入风险增大,其家庭收入面临较大冲击,严重阻碍了贫困者脱贫进程:当价格暴涨时,由于其价格变动是出乎意料的,贫困者无法及时增加要素投入,他们会错过该波价格上涨,在其他群体收入增加的情况下,贫困者收入就会相对下降;当价格暴跌时,由于缺乏足够的财产来熨平这种冲击,贫困者只能以较低的价格出售其农产品,并忍受由此带来的收入锐减,从而有可能陷入更加贫困的境况。

消费品价格的稳定性则从支出视角反映了这种效应。当消费品特别是生活用品价格比较稳定时,贫困者支出风险较小,能按预期稳定地安排消费,避免了支出波动导致的贫困恶化。当消费品价格波动较大时,贫困者消费面临较大风险,阻碍了贫困者脱贫进程:由于贫困者恩格尔系数较大,其消费品价格具有较强的刚性特征,因此当消费品价格普遍下降时,贫困者消费支出下降幅度普遍低于其他群体消费支出下降幅度,从而阻碍了相对贫困的减少;当消费品价格普遍上涨,特别是发生通货膨胀时,农村贫困者由于缺乏足够的财产和积储,无法熨平价格上涨带来的冲击,使其陷入更深的消费贫困之中。

由表1数据可知,新世纪以来农村经济发展缺乏稳定性,这对农村减贫具有明显的负向杠杆效应。

(三)农村经济发展持续性因素的减贫杠杆机理

以环境保护和资源节约为主要内容的农村经济可持续发展将为农村贫困者脱贫提供持续动力,对农村减贫具有杠杆性效应。这种效应首先通过居住环境反映出来。当农村居住环境恶化时,居民疾病发生率上升,医疗支出增加。由于缺乏储蓄和财产,贫困者无法应付这种医疗支出增长,引起大量因病致贫的现象,极大地增加了农村减贫难度。高度清洁的居住环境能够降低农村贫困者的疾病发生率,甚至可能对本已发生疾病的贫困者起疗养效果,从而减少其医疗支出,从节支层面加速了贫困者的脱贫进程。

这种效应同样体现在资源节约方面。在沙漠、山石、高寒地带和山区等资源相对贫乏的农村,其贫困者为了脱贫,通常不顾自然条件是否许可,通过开荒和增加载畜量等方式来增产农牧产品,结果导致土地沙漠化、盐碱化和水土流失。而自然资源的恶化进一步导致贫困者开展新一轮掠夺式开发,从而使得贫困者更深地陷入贫困陷阱之中。该种情形的典型是大跃进时期的过度垦荒。相反,有效的土地整治、风沙治理和水土流失治理以及规律性的轮休轮耕制度能有效保护土壤和恢复地力,从而为农村贫困者增收脱贫提供了契机。新世纪初推行的退耕还林还草工程有效推动了农村经济可持续发展,夯实了农村减贫基础。

由表1可知,农村经济发展的持续性具有先降后升的变动趋势,这就导致其减贫进程必然经历由负向效应到正向效应的转变过程。

(四)农村经济发展共享性因素的减贫杠杆机理

农村经济发展的共享性对农村减贫具有显著的杠杆性效应,众多研究表明收入分配差距扩大弱化了农村减贫强度。首先,收入差距扩大阻塞了经济增长的涓滴效应。在社会公平发展的前提下,经济增长会通过各种渠道向贫困者传递,具有明显的涓滴效应。但在二元经济条件下,收入差距扩大使得农村贫困者在社会分配格局具有弱势的话语权,从而堵塞经济增长涓滴效应的渠道。

其次,收入差距扩大导致了资源配置的马太效应。收入差距扩大使得农村贫困者在经济资源获取中必须处于弱势地位,他们无法获取足够的教育资源以提高下一代教育水平,无法获取足够的培训资源来支撑劳动技能训练,无法获得足够生产资金进行现代化专业化农业生产,从而无法有效提升家庭收入,陷入恶性的贫困陷阱之中。

再次,收入差距扩大削弱了农村贫困者的社会资本水平。收入差距扩大使得农村贫困者相对贫困加剧,其政治话语权被消弱,因而通过政治话语权能获取的社会资本将减少。因为贫困因此他们会不自觉地割断与其他社会阶层的联系,从而失去由此产生的社会资本。因为贫困他们思想消极,自卑心理严重,因而失去获取资源的进取动力。

由表1数据可知,当前农村经济发展的共享性对农村减贫的推动作用还较弱,但这种推动有逐步强化的趋势。

三、农村经济发展质量减贫杠杆效应的统计检验

综上所述,农村经济发展质量各要素对农村贫困者收入和消费产生重大影响,从而对农村减贫具有显著的杠杆效应。为了确认这一结论是否正确,必须运用相关数据进行检验。

(一)变量选取和数据来源

本文选定当前我国农村贫困发生率作为因变量(H),同时选定以下12个变量为自变量:农业劳动力生产率(X1),农业完全消耗系数(X2),耕地产出率(X3),农业生产总值变动率(X4),消费品价格变动率(X5),农产品价格变动率(X6),农村“三废”排放率(X7),耕地面积净增量(X8),水土流失治理面积(X9),城乡居民收入比(x10),农村内部基尼系数(X11),农村社会保障水平(X12)。需要指出的是,影响农村贫困的因素是众多的,我们将其影响设定为噪音项,用ε表示。

根据以上变量的选择,我们将因变量和解释变量之间的关系设定为:

H=f(X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,ε) .

(1)

本研究自变量所采用的数据来自2000~2014年官方统计数据:“耕地面积变化”数据来自于国土资源部各年度《中国国土资源公报》;“农村‘三废’排放率”根据环境保护部各年度《中国环境状况公报》相关数据比照排污标准计算得到;“农村社会保障水平”根据人力资源与社会保障部相关数据计算得出,其计算结果考虑了农村社保覆盖率和城乡间社会保障的差距;“农村基尼系数”根据各年度《中国统计年鉴》农村家庭收入分组数据和洛伦兹曲线拟合计算得出;其它数据根据各年度《中国统计年鉴》计算得出。对于因变量贫困发生率,是采用林伯强的研究方法进行计算确定的。这里需要强调的是,由于我国官方公布的贫困线在2007~2011年间做了较大的调整,为了熨平这种调整,本研究对贫困线的值进行了平滑处理,从而使得其数据更加真实可靠。

(二)变量筛选

公式(1)中,自变量个数相对较多,且他们之间可能存在多重共线性,因此本文参考杨有和李晓虹(2006)的方法[19],运用偏F检验筛选自变量。对各时间序列数据进行自然对数转化并未改变原有数据的协整关系,却能使趋势线性化,消除其异方差现象。因此可将公式(1)转换为下列形式:lnH=β0+β1lnX1+β2lnX2+β3lnX3+β4lnX4+β5lnX5+β6lnX6+β7lnX7+β8lnX8+β9lnX9+β10lnX10+β11lnX11+β12lnX12+ε.

(2)

如果将上述模型中剔除变量Xi,则可得到该变量的减模型:lnH=β0+β1lnX1+…+βi-1lnXi-1+…+βi+1lnXi+1+…+β12lnX12+ε.(3)

本文运用SPSS软件,选择逐步回归法,筛选变量的准则是系统默认值,即F值所对应的P值,当某一变量的显著性水平为0.05(P≤0.05)时,该变量入选;当某一变量的显著性水平为0.10(P≥0.10)时,该变量被剔除。经若干次逐步回归后,变量X2、X3、X4、X8、X9、X12被剔除。于是公式(2)被简化为:

lnH=β0+β1lnX1+β5lnX5+β6lnX6+β7lnX7+β10lnX10+β11lnX11+ε .

(4)

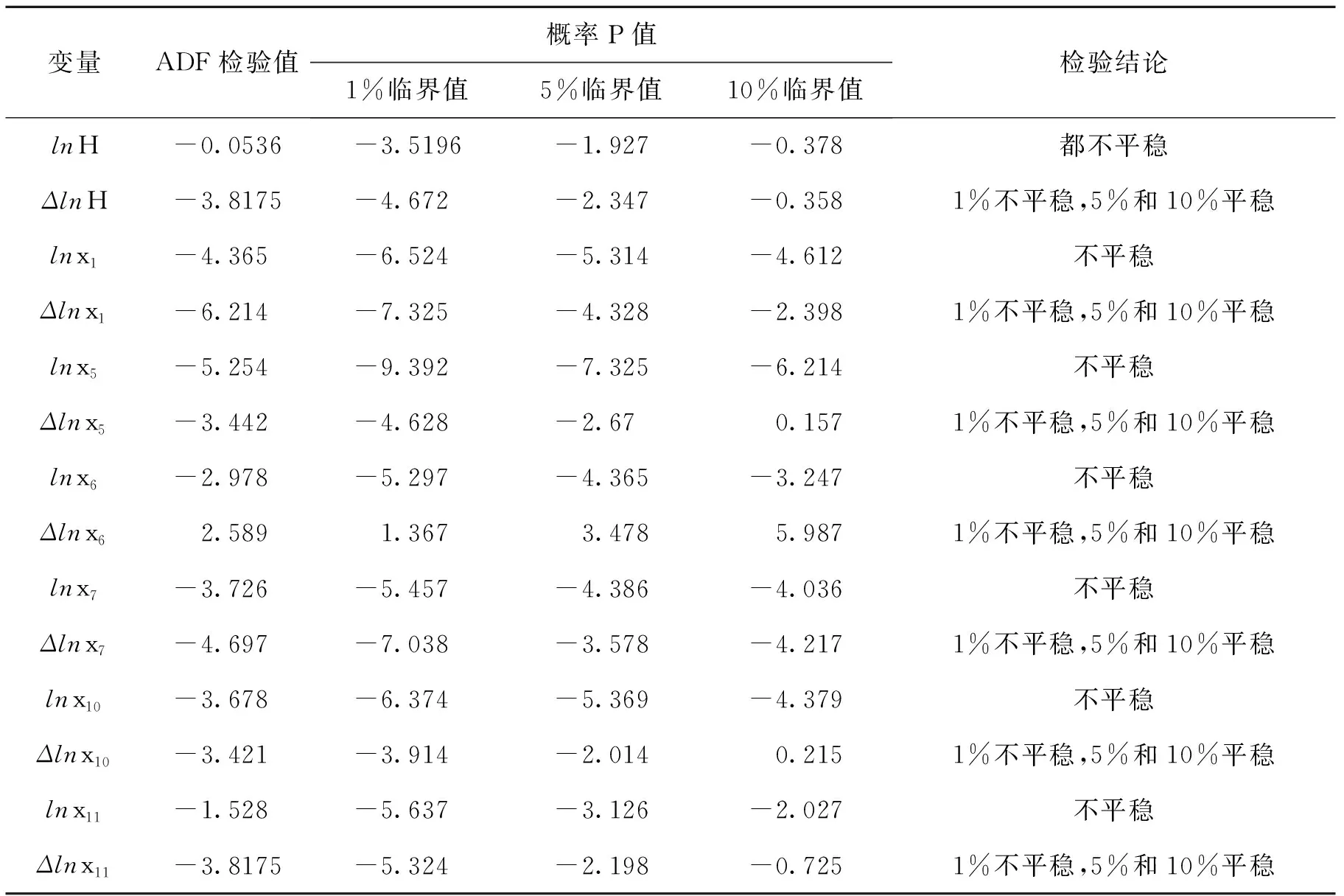

(三)平稳性检验

由于选取的数据均为时间序列数据,大部分时间序列数据是非平稳的,如果直接将非平稳数据进行回归分析,可能得到错误结论,因此必须对转换后的数据进行ADF单位根检验。

如表3所示,所有变量在1%、5%和10%显著水平下都未能通过ADF检验,表明其时间序列都是非平稳的。对其进行一阶差分后进行ADF检验,在5%和10%显著水平下通过检验,表明在不低于5%的显著水平下其一阶差分是平稳的,即原序列具有一阶单整性I(1),它们之间可能存在协整关系。

(四)协整检验

上述单位根检验表明变量之间可能存在协整关系,本文采用Engle-Granger两步检验法对其协整性进行检。

首先进行OLS法回归。以5%的显著性水平为标准,运用Eviews6.0对公式(4)进行OLS回归,得到以下回归结果:

LnH=6.3178-0.1267LnX1+0.1278LnX5-0.2164LnX6+0.1595LnX7-0.2746LnX10+0.6247LnX11

t=(4.306) (-3.278) (2.827) (-3.875) (0.2564) (-2.798) (3.674)

其中,R2=0.791 4,F=6.837 4(2.79) DW=1.845

检验结果显示,R2=0.791 4,说明模型对数据的拟合度接近合理区域。F=6.837 4,大于其临界值F0.025(6,8)=3.58,表明自变量总体上能有效解释因变量。DW值在其序列无关的范围1.79~2.21的范围内,表明各自变量无自相关。|ti|>t0.025(8)=2.306,说明解释变量都在95%的水平下通过变量的显著性检验,其误差处在合理界限范围内。检验结果表明:农业劳动生产率、农产品价格变动率与农村贫困发生率反向相关,表明农业劳动生产率和农产品价格提升能够有力地推动农村贫困减少;消费品价格、农村“三废”排放率以及农村基尼系数与农村贫困发生率正向相关,说明消费品价格上涨、农村污染恶化以及农村内部收入差距扩大都不利于农村贫困减少。值得注意的是,城乡收入比与城乡收入差距反向相关,因此X10的系数为负实际上表明城乡收入差距扩大不利于农村贫困减少。根据变量的相关关系可知,新世纪以来农村经济发展质量的减贫杠杆效应经历了从弱化减贫到推动减贫的过程。

表3 农村经济发展质量与农村贫困变化回归模型变量的ADF单位根检验

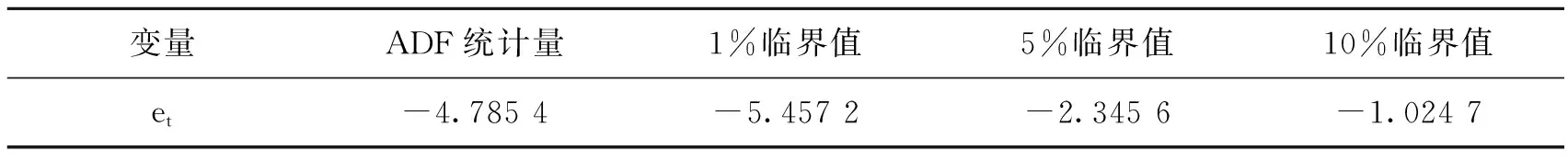

其次是检验残差序列。设et是偏离长期均衡关系的离差值,根据该模型计算残差,采用AEG方法对et序列进行检验,结果如表4。

表4 残差ADF单位根检验结果

由表4可知,残差序列et的ADF统计值小于10%和5%的显著水平下的临界值,说明残差序列et在95%的水平下是平稳的,其自变量和因变量之间存在长期稳定的均衡关系。

(五)误差修正

上述协整检验反映了变量之间存在长期均衡关系,但短期内由于某些因素的干扰会导致变量偏离长期均衡时,需要对其进行误差修正。通过整理得到标准格式的误差修正模型,运用Eviews6.0 软件对其进行回归,其结果如下:

ΔLnH=4.1278-1.7895ΔLnX1+0.5784ΔLnX5-0.7814ΔLnX6

t=(1.8645) (-0.8642) (1.2367) (-0.7516)

+1.2047ΔLnX7-0.8756ΔLnX10+0.2451ΔLnX11-0.6478ecm-1

(2.0127)(-1.6715)(2.0124) (-1.392)

R2=0.7621 F=8.1271 DW=1.8175

检验结果显示,R2=0.762 1,说明该模型对数据的拟合度接近合理区域。F=8.127 1大于临界值F0.025(7,9)=3.29,表明解释变量总体上对被解释变量具有较强解释力。DW值在其序列无关的范围1.79~2.21的范围内,表明各自变量无自相关。各变量的t统计量来看,|t|>t0.025(9)=2.262,说明解释变量在95%的水平下通过显著性检验。误差项ecm-1估计的系数-0.647 8体现了对偏离的修正力度。检验结果表明,尽管短期内各变量的系数发生了变化,但上述长期均衡关系所表明的各自变量和因变量之间的相关关系及其方向是不变的,因而农村经济发展质量的减贫杠杆效应的变化趋势也是类似的。

四、结语

通过研究,本文得到以下结论:第一,新世纪以来,农村经济发展质量经历了一个先降后升的过程,导致该结果的主要原因是农村居住环境和居民收入分配差距等经历了一个先恶化后改善的过程。第二,农村经济发展的效率性通过贫困者投入产出效率改变农村减贫效果,农村经济发展的稳定性通过收支风险变化改变农村减贫效应,农村经济发展的可持续性决定了农村减贫是否具有持续性动力,而农村经济发展的共享性则决定了农村贫困者能否公平地共享发展成果。第三,实证检验表明,农业劳动生产率和农产品价格与农村贫困发生率反向相关,消费品价格、农村“三废”排放率以及居民收入差距与农村贫困发生率正向相关;新世纪以来农村经济发展质量的减贫杠杆效应经历了弱化到增强的过程。

综上所述,农村经济发展质量对农村减贫具有较显著的杠杆效应,因此必须采取有效措施提升农村经济发展质量,以减少农村贫困,实现社会公平发展。首先必须加强农村贫困者劳动技能培训,既要开展农业科技指导,也要开展非农就业指导,以提高其劳动生产率,为其增收和脱贫提供技能支撑。其次,构建规范的农村市场体系,稳定农村消费品市场价格,逐步提升农产品价格,消除工农产品剪刀差,为农村贫困者增收和脱贫提供稳定的市场环境。再次,美化农村居住环境,大力开展农村环境治理,积极推进沙漠治理、水土流失治理和土地整治工作,确保农村经济的可持续发展,为农村贫困者摆脱贫困提供持续动力。最后,改革财政税收体系和收入再分配政策,尽量缩小收入分配差距,进一步拓展和完善农村社会保障制度,为农村贫困者公平地共享社会经济发展成果提供制度保障[20]。