两个先天性软骨发育不全家系的FGFR3基因突变研究*

2018-08-23刘瀚旻

谢 亮,刘瀚旻,毛 萌,代 礼

1.四川大学华西第二医院 出生缺陷与相关妇儿疾病教育部重点实验室(成都610041);2.四川大学华西第二医院 儿科(成都610041);3. 四川大学华西第二医院 中国出生缺陷监测中心(成都610041)

先天性软骨发育不全[achondroplasia,ACH,人类孟德尔遗传病数据库(OMIM)编号 100800]是最常见的一种侏儒类型[1-2],估计新生儿中的发病率为1/15 000~ 1/25 000[3]。ACH是一种常染色体显性遗传疾病,80%病例是由于子代基因发生遗传突变导致的。病人身体相应部位软骨的生成正常,但这些突变导致了软骨发育异常且阻碍了正常成骨作用,最终导致长骨发育异常。病人在出生时,头部和躯干一般表现正常,但四肢呈现不成比例的短小,以近躯干型短肢(肱骨和股骨短)为典型特征,因此ACH病人表现为矮身材,平均身高在1.2 m左右。患者脖子较短,头后部与颈部联接处存在异常,这使得患者颈部的脊椎被压缩,可能会引起睡眠呼吸暂停,这是引起ACH婴儿突然死亡的重要原因。患者的面部表现为前额突出,面中部发育不良,但智力未受影响。通过对ACH家系和散发病例的研究[4-7],目前已发现成纤维细胞生长因子受体3(FGFR3)是ACH的致病基因,FGFR3基因位于4号染色体短臂4p16.3,其中c.1138G>A(rs28931614)是被报道最多的致病突变。本研究收集到两个先天性软骨发育不全家系,进行了FGFR3基因的突变研究,结果报道如下。

1 资料和方法

1.1 临床资料

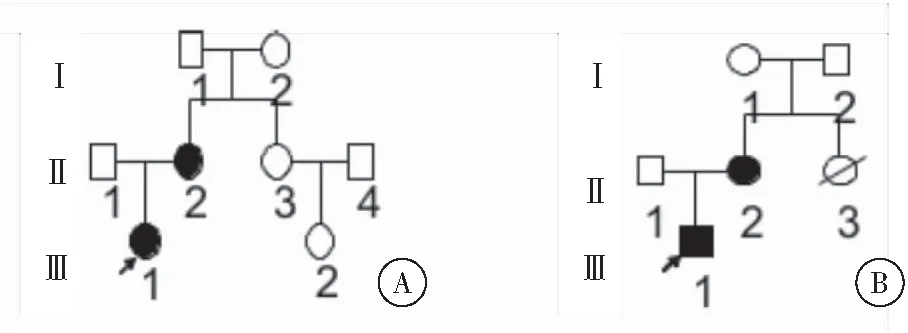

知情同意下采集了两个家系的患者及其他成员外周血液各5 mL,参与研究的有家系A中的Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅱ2、Ⅱ3、Ⅱ4和Ⅲ1;家系B中的Ⅰ1、Ⅱ1、Ⅱ2和Ⅲ1(图1)。

图1 两个软骨发育不全家系的家系图注:A:软骨发育不全家系A;B:软骨发育不全家系B

1.2 方法

1.2.1 基因组DNA的提取 采用全血基因组DNA提取试剂盒(bio teke corporation)提取基因组DNA。

1.2.2 PCR及序列测定 根据NCBI(www.ncbi.nlm.nih.gov)数据库中FGFR3基因第10外显子的序列设计引物(上游引物GCGTTACTGACTGCGAGACC,下游引物AGGCAGCTCAGAACCTGGTA)。PCR反应总体积为50 μL,包括50 ng DNA,5 μL 10×PCR缓冲液,3 μL 25 mM MgCL2,2 μL 2.5 mM dNTP,1 μL 10 μM引物和0.25 μL TaKaRaTaq DNA 聚合酶(5 U/μL)。PCR反应条件:95 ℃ 5 min启动,循环条件为95 ℃变性30 s,62℃退火1 min,72 ℃延伸1 min,共35个循环,72 ℃后延伸7 min。PCR产物经2%琼脂糖凝胶电泳检测后,采用ABI 3730XL测序仪进行测序。

2 结果

2.1 临床特征

两个家系的先证者(AⅢ1,女,18月龄;BⅢ1,男,21月龄)均因身材矮小就医,经系统检查后确诊为先天性软骨发育不全。先证者具有典型的ACH临床特征:头围增大,额部前突,塌鼻梁,颅面比例失调,肱骨和股骨短小,三叉手(中指和无名指间分离),膝关节和肘关节松弛;X线检查显示:L1、L2和L3椎体前缘呈弹头样,L1-L5椎弓根距离自上而下逐渐变小,双髂骨呈耳状,坐骨切迹呈三叉状变小,髋臼角变小,股骨头未骨化,长骨干骺端呈马蹄样改变,骨骺化骨核均未出现,骨龄延迟(图2)。

图2 ACH患者(BⅢ1)的脊椎正位X光照片

2.2 分子遗传学分析

测序结果表明,两个家系中的病人均存在FGFR3基因G1138A突变(鸟嘌呤变为腺嘌呤),导致了FGFR3蛋白第380位的甘氨酸被精氨酸置换(Gly380Arg,G380R);而在正常家系成员中没有发现该突变(图3)。

图3 ACH患者FGFR3基因的G1138A杂合型突变和正常序列

3 讨论

先天性软骨发育不全的基本病理改变是软骨化骨异常所致的长骨纵向生长受阻,但膜性化骨过程正常。FGFR3基因是目前发现的唯一与ACH相关的基因。由于FGFR3通过负反馈环控制软骨细胞向骨细胞分化,而FGFR3基因的突变会导致其功能变强,进而抑制软骨细胞的分化,造成长骨纵向生长受阻,因而长骨长度减小而相对变粗,扁骨发育正常;骨骺软骨细胞增殖后不能正常骨化,骨端增大[1-2]。自上世纪90年代中期发现FGFR3是ACH的致病基因后[7],国外研究[8-10]表明,ACH的遗传异质性较小,97%的病例由FGFR3基因的G1138A突变(rs28931614)所致,约1%由G1138C(rs28931614)突变所致,其他突变所占的比例很小。国内研究[11-13]表明,FGFR3基因G1138A也是中国人群常见的ACH致病性突变。本研究中的家系病例均是由FGFR3基因的G1138A突变所致,与国内已有报道一致。

FGFR3蛋白属于酪氨酸激酶型受体,与配体结合后形成二聚体,激活酪氨酸激酶相关的下游信号通路。敲出小鼠FGFR3基因后,其长骨和脊柱生长增强,提示FGFR3对骨生长具有负向调节作用。G380R突变(G1138A)位于FGFR3蛋白的跨膜区域,多数学者[14-15]认为,突变使FGFR3蛋白膜稳定性提高,下游信号的表达持续增强,抑制了软骨化骨过程,从而导致疾病发生。但有学者[16]发现,G380R突变没有改变FGFR3蛋白与配体的能量状态,提示存在其他分子病理机制。最新研究[17]显示,发生突变的染色体仅为来自父亲的染色体,因此,当父亲的年龄较大时,后代发病的几率会升高。

本研究中,两个家系的先证者和其母亲均受累,而母亲的双亲正常。推测先证者的母亲为新发突变,她们将致病突变分别传递给了自己的子女。因此,对于有ACH家族史的孕妇,产前检测其胎儿的基因型十分必要,国内外都有产前诊断ACH的成功应用[12,18]。本研究有助于进一步了解中国汉族ACH疾病的突变谱,对疾病的产前筛查、诊断、遗传咨询和致病机制研究具有重要意义。