中国社会学本土化的早期尝试

——基于《社会学杂志》《社会学界》《社会学刊》等杂志的探讨

2018-05-24陆远

陆 远

(南京大学 社会学院,南京 210046)

在中国,“社会学”作为一门学科得到系统的发展,始于20世纪20年代。自那时起的十余年间,中国社会学在很短的时间内发展到一个高峰,1920-1930年间社会学学术刊物的空前繁荣是重要标志之一。据不完全统计,自1920年至1949年间,全国出版的与社会学相关的期刊、报纸专栏和其他不定期出版物,总数约在620种以上,关注的领域之宽,涉及的问题之广,或许是当下的中国社会学都不可企及的。这数百种刊物,一方面为当时社会学学术研究与实践应用的综合发展构建了完善的平台;另一方面,也反映了20世纪上半叶,中国社会学已逐步进入良性发展的轨道。

一、三种刊物与两种学术传统

《社会学杂志》《社会学界》与《社会学刊》,都创刊于20世纪20年代,在中国社会学界都(特别是后两者)产生过重要影响。从这三份杂志的作者群及其学术谱系、学术风格考察,可发现它们代表了中国社会学初创期的两种研究取向:《社会学杂志》和《社会学界》及其明显的传承关系,代表了社会学本土化的“燕京学派”的发展流变;《社会学刊》则代表了以孙本文为首的社会学“中央学派”的学术理路。

1921年,美国克拉克大学(Clark University)博士余天休创办了中国社会学界第一个专业学术团体“中国社会学会”;翌年,作为学会会刊的《社会学杂志》创刊,成了中国社会学史上第一份专业杂志。《社会学杂志》(The Chinese Journal of Sociology)不仅在名称上仿效1895年创刊的《美国社会学杂志》(The American Journal of Sociology),而且在编辑体例、内容编排等各方面,也体现出前者的影响印记。由于“中国社会学会”会员人数很少,加之参与杂志撰文及编辑工作的人中,真正受过西方现代社会学学科体系专业训练的只有步济时(I. S. Burgess)、余天休、许仕廉、李景汉、朱步渔、刘弦6人,所以学会和学刊的发展并不顺利。《社会学杂志》所刊登论文质量和篇幅参差不齐,出版发行也时断时续,直到1933年第5卷第7期出版后停刊。尽管如此,《社会学杂志》的筚路蓝缕和艰难成长,毕竟代表了早期社会学研究者创建中国社会学专业化学科体系并获得一定成效的初步尝试。

20世纪20年代后期,《社会学杂志》开创的专业期刊的传统,被燕京大学《社会学界》(The Sociological World)年刊承继。在此后长达10年的时间里,《社会学界》一直是中国社会学研究的“重镇”之一,这得益于燕京大学社会学的研究机制与学术氛围。燕京大学社会学系是中国最早开办社会学专业教学与研究的机构之一,到1929年,燕大社会学系的课程已有理论社会学与人类学、应用社会学、社会研究、社会工作及实习等5组,学生可以分别获得理论社会学、应用社会学、社会服务工作等学士学位及社会服务工作相关证书。

1922年秋,燕京大学成立社会学会,这是以社会学系学生为主导的研究团体,其成立以后的历任会长均为燕大社会学系学生,其中就包括此后的燕大教授、社会学家严景耀。这个学会的主要工作,包括在海淀附近开展平民教育运动,在挂甲屯、成府等地进行社会调查等等,而出版《社会学界》年刊则是燕京大学社会学会最重要的工作之一。

《社会学界》对《社会学杂志》的承继,可在编辑人员的安排上体现出来。在《社会学杂志》创刊之初,除了创办人余天休以外,最重要的编辑人员是“中国社会学会”经理编辑许仕廉和干事李景汉。根据余天休记述,1925年他因为担任西安中山大学校长职务,无暇顾及杂志的编辑管理,自第2卷第4期开始就委托时为燕京大学社会学系专任教授的许仕廉为代主编,所以此后燕京大学社会学系一直把《社会学杂志》作为该系的出版物之一。李景汉则在《社会学杂志》初创期一直担任其通讯联络人。《社会学界》创刊后,许仕廉、李景汉又与另外两位同仁许地山、张镜予创设了编辑部,由许仕廉担任主编。许仕廉和李景汉在两本杂志初创时期的重要地位,一定程度上决定了两本杂志学术风格的赓续。而《社会学界》创刊号的“编辑者言”中,更是明确提到,这份杂志的创刊,是想“继续担负起已经停刊的《社会学杂志》的使命”。[1]151

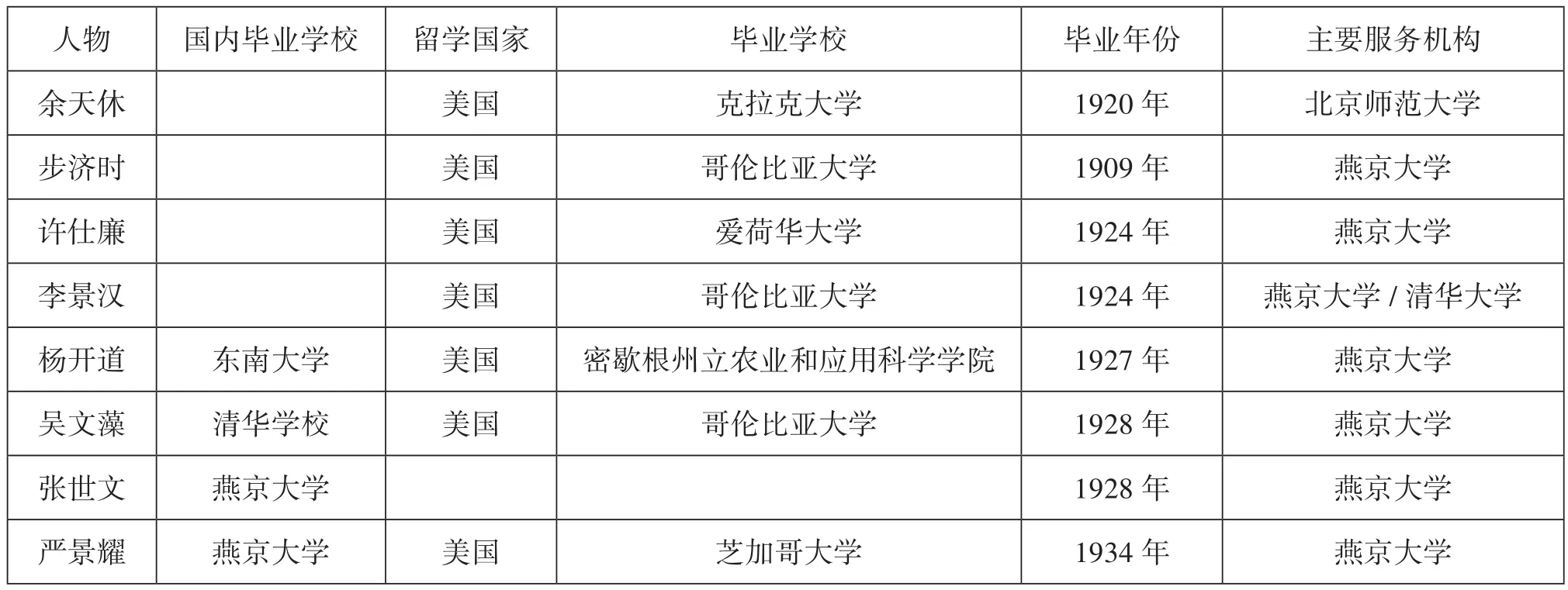

另外,《社会学杂志》《社会学界》有类似的作者群体:他们大多毕业于清华或燕京,几乎全部是赴美留学生,并且主要集中于美国社会学主要发源地的哥伦比亚、芝加哥等几所学府(详见表1),大部分专攻社会学。因此,这批作者深受20世纪初美国第一批社会学学者的影响,学界一般称之为中国现代社会学研究的“燕京学派”。正是在这群作者的影响下,《社会学杂志》和《社会学界》一方面奠定了其在现代中国社会学早期发展史上的重要地位;另一方面也显现出对美国早期社会学刊物和研究重点的全面仿效。

1929年7月,东南社会学会会刊《社会学刊》(The Sociological Journal)创刊。东南社会学会是1920年代末“上海各大学社会学教授,鉴于近数年来各校社会学系渐渐发达,颇感到有组织一种共同研究机关之需要”[2]1而创设的研究团体。

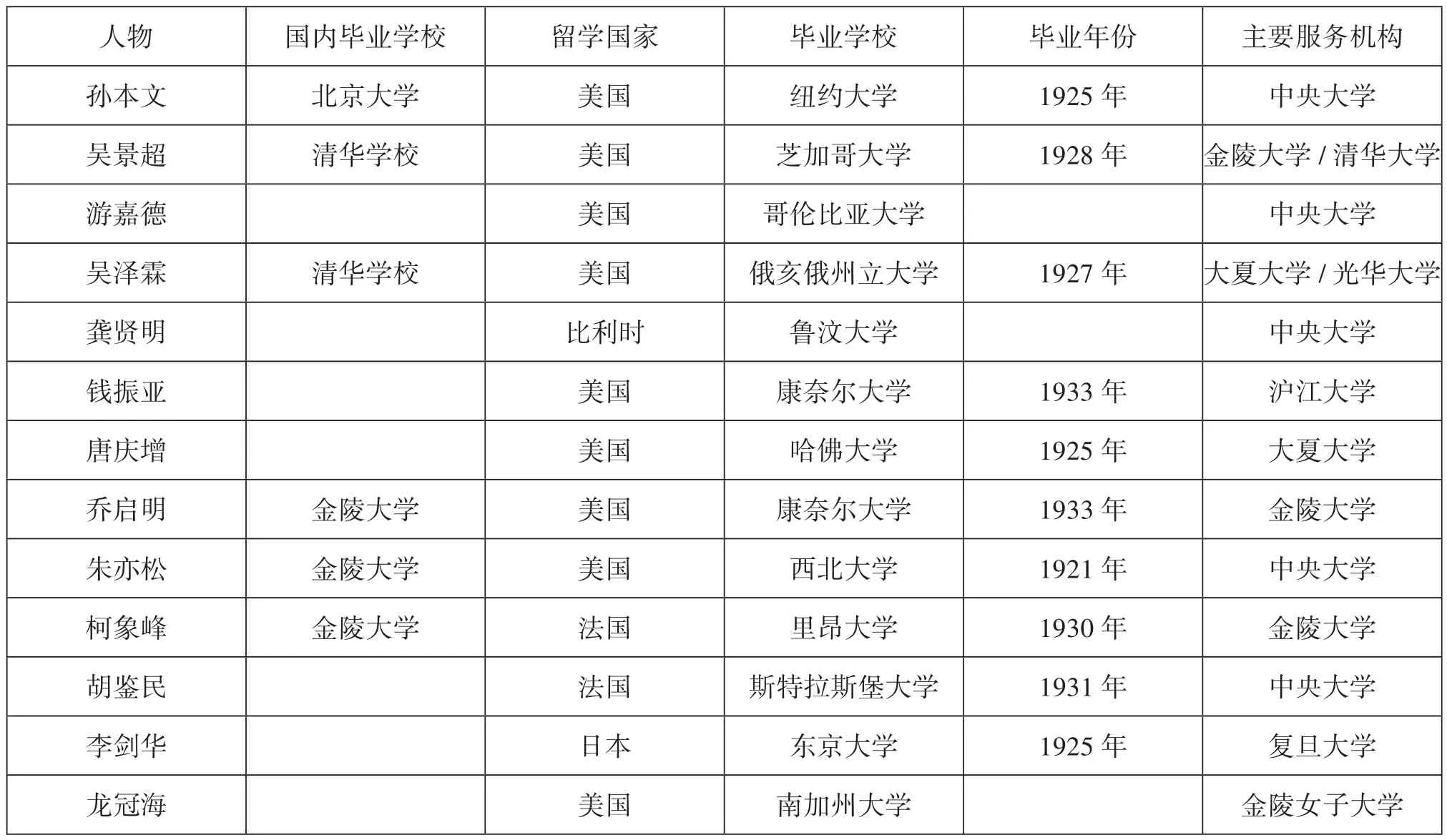

《社会学刊》的编辑部,有孙本文、吴景超、游嘉德、吴泽霖、潘光旦、龚贤明、钱振亚、唐庆增、李剑华等9人,孙本文为主编。1930年2月,中央大学、金陵大学、燕京大学、清华大学、北京大学、厦门大学、沪江大学、光华大学、大夏大学等各校代表聚集上海,举行中国社会学社成立大会,孙本文被推选为主席。从1930年10月第2卷第1期开始,《社会学刊》改由中国社会学社编辑。尽管《社会学刊》至此而成为名义上全国性的社会学专业杂志,但负责刊物出版工作的中国社会学社编辑委员会依然主要由孙本文、吴景超、游嘉德三位担任常委并主持工作。《社会学刊》的作者群也基本出身南方高校,他们的留学背景,尽管以美国为主,但所在学校分布广而分散,专攻的方向也不尽一致;还出现了欧洲和日本留学背景的作者(详见表2),这些因素导致了《社会学刊》的研究取向不同于以燕京大学社会学系学人为代表的取向。因为中央大学教授孙本文在其中的重要作用与地位,我们也相应称之为社会学中国化的“中央学派”。

表1 《社会学杂志》《社会学界》的主要作者

二、杂志中所见的“燕京学派”与“中央学派”

燕京大学和中央大学分别代表早期中国社会学发展的两种不同取向,并非仅仅出自笔者的揣度,至少到20世纪30年代初期,当时的社会学界已经对这种分野有所体认。

1931年4月的《社会学刊》第2卷第3期上刊载的长文《中国社会学发展史上的四个时期》,可被看作是中国社会学史研究的开山论述之一。这篇文章将清末至30年代的中国社会学发展分为4个时期:输入期、移植期、萌芽期和建设期。按照作者的观点,在民国以前,中国社会学的输入主要经由两种途径:其一是严复等人的译作;其二就是19世纪末到20世纪初大量留日的法政科学生归国后,“顺便”捎回的日本化了的欧美社会学理论。此后的十余年,教会大学“是社会学最初移植的场所”。[3]18然而到了“移植期”,也就是20世纪最初20年,尽管若干高等学校中已出现专门的社会学课程、社会学教师以及编译的著作与教材,但中国社会学还远未形成雏形,甚至尚未“萌芽”。据蔡毓骢分析,主要原因是“社会改革等学程,内容不外宣传中外伟人的事迹。至于社会救济等学程,大底也脱离不了基督教社会主义的立场”。[3]16加之“当时因为社会学人才的稀少,凡是学政治、经济、教育、心理等科的,都有资格当社会学教师。因为社会学是舶来品,说句很刻薄的话,有几位社会学教师,都不过稍稍认识一种外国文罢了,他们所担任的职务,不是教师,实在是个翻译员。”[3]20-21

表2 《社会学刊》的主要编辑和作者

考察余天休主持的“中国社会学会”和《社会学杂志》的命运,不难发现,早期社会学人对中国社会缺乏具体而微的认知,这也是上述那种“不成熟”的又一个原因。余天休本人在美国接受过长期严格的学术训练,对西方社会学思想体系相当熟稔,对社会学具有实证取向的研究方法也有明确认知。但另一方面因为余天休本人出生在华侨家庭,他只在童蒙时代(6岁~13岁)接受过少许的中国传统文化教育,随即就前往美国求学;所以,考察余氏学成归国后在《社会学杂志》上发表的论著,就不难理解为何他的著作主要是对西方社会学说与方法的译介,对中国社会的分析空泛化、表面化,几乎没有运用社会学的原理与方法对中国社会进行的实证性研究。《社会学杂志》中学术价值相对较高的,还是由许仕廉、李景汉主持的第2卷第4-6期中刊发的对中国社会学教育和社会调查基本方针的分析。因此,缺乏对中国本土文化传统的深刻理解与社会现实的深切观照,是《社会学杂志》匆匆衰落的主要原因之一,也是此后“教会大学社会学危机”[4]86的端倪所在。

自20世纪20年代中期以后,随着研究声浪的高涨,中国社会学发展逐步进入“萌芽期”,中国社会学方才进入逐步自主成熟,或者说有意识的本土化阶段。按照时人的说法,中国社会学界在当时“约可分成三派:第一派系文化学派,史学社会学系及人类社会学系等均属之;第二派系社会行政学派,以训练实地社会救济人才为主旨,教会大学多属之;第三派为唯物学派,私立大学中颇多属之,公立大学间亦有之。”[3]23这种所谓的不同派别,其实正揭示了中国学人寻求社会学本土化努力的不同路径与向度。姑且不论第三种“唯物学派”(也就是所谓“马克思主义社会学”),蔡毓骢总结的前两种取向的区别,正体现在《社会学刊》与《社会学界》及其各自所代表的学派的分野中。

对于《社会学界》而言,与其说它继承了《社会学杂志》的传统,不如说是在继承教会学校社会学传统的基础上,强调用科学的方法深化对中国本土社会与文化的认知。有论者认为“教会社会学传统”“完全脱离了中国现实”,是“西方社会学在半殖民地上的怪胎”,并且由于教会学校在1920-1930年代的强势,使“中国社会学走上了一条错误的发展道路”。[4]86这样的论断值得商榷,实际上,作为中国社会学本土化的重要路径之一的“燕京学派”,正导源于步济时开创的燕京社会学传统。

步济时倡导的燕京社会学传统,在价值层面上,表现为对这样一个问题的关注:在旧制度被摧毁、旧道德已瓦解以后,中国人如何重建自己的基本道德伦理和信仰体系,从而重新凝聚业已涣散的“团体精神”。这是步济时1925年在《社会学杂志》上发表的《中国社会服务工作之意义》一文开宗明义所指陈的。也就是说,尽管教会学校的社会学教育,或多或少地带有传播教义的目的,但不可否认的是,这批传教士对于中国伟大的文化传统,是带有温情与敬意的;对中国当时的现实问题,也抱有同情与关怀的态度。正是在这两种情绪的影响下,教会社会学传统并没有简单地、表面地看待当时中国社会面临的种种问题,而是力图深入到人心、道德、伦理与信仰的层面去探求社会问题的根本解决。在方法层面上,则表现为“以社会调查来研究社会问题,以社会服务来解决社会问题”[5]12的思路。这既受到传教士社会学家道德关怀价值观的影响,也是西方社会学实证性本质特征的体现。1914到1915年间,步济时主持了中国第一个近代意义上的社会调查——北平人力车夫的生活与工作状况调查,由陶孟和根据调查资料撰写了分析报告;李景汉又在1925年的《社会学杂志》上撰文,详细介绍了这次调查的经过、方法、问卷、调查数据和结果。到1927年,李景汉在《社会学界》创刊号上发表《中国社会调查运动》长文,表明中国社会学燕京学派早期以社会调查为主要特征的研究风格确立。而考其源流,正始于十几年前传教士主持的人力车夫调查。此后十年间,《社会学界》刊发了大量运用科学方法,对中国社会各层面、各种人群进行的社会调查。此后由吴文藻开创的社区研究,也是在承继燕大早期传统基础上的超越。

与燕大的教会社会学传统相对应,《社会学刊》体现了中国社会学早期本土化的另一种取向。这种区别,首先体现在《社会学刊》的主导者孙本文与燕大学派的许仕廉、李景汉、吴文藻在学术取向上的差异。作为早期社会学“综合文化学派”的代表人物,孙本文更强调文化对于维系社会的重要意义,竭力倡导对中国文化的研究,还为此制定了详细的研究方案。他从确立社会学研究对象(社会行为)的基本问题入手,探索建立本土化的社会学理论体系的可能性。孙本文这种重视理论总结与体系建构的学术风格,与燕大重视社会实地调查的传统形成对比。这反映在专业刊物上,就是《社会学刊》自始至终几乎没有刊登过实地调查报告;相反,自第1卷第1期开始,就刊发了大量关于社会学学科地位、学术源流与发展、学科体系建构等理论问题的探讨。这些探讨从理论的高度深化了中国社会学界对于社会学本土化的认知。

需要指出的是:其一,所谓两种学派,仅仅是基于学术特征的粗浅划分,更细致的分析,涉及人事、学统、地域等多方面的关系,并非一篇文章可以讨论清楚的;其二,尽管存在学术风格上有差异,但是对本土文化的关怀和对处于内外交困下的国家、民族与文化命运的忧虑,是当时绝大部分学人的共同出发点,也是社会学本土化的重要动力之一。从这个意义上说,各学派“殊途同归”并不为过。

三、国际视野与本土关怀

蔡毓骢在《中国社会学发展史上的四个时期》中认为,自民国初年开始,中国社会学发展就具有两个基本特点:其一是尽量多地介绍最新的社会学说,“当时似乎有新的便是好的那种趋向”[3]18;其二是提倡对社会问题的讨论。尽管作者的论述时间仅限于民国初年,但实际上他的总结已经揭示了在中国社会学本土化的早期实践中,两个不同却又互相关联的特征,其体现在上述三种社会学专业杂志中,可称之为“国际视野”与“本土关怀”的共融。

20世纪30年代,中国社会学界已经明确承认“中国原先并没有什么社会学的,社会学确实是直接的或间接的由西洋输入中国的”。[3]3社会学这种“外来学科”的基本属性和早期社会学者的留学生身份,决定了早期社会学刊物必然更多关注国际学术界的研究动态。这种关注主要体现在与欧美社会学体系、人物、学说、方法的对接和模仿上。

第一,如前文所述,这种对接和模仿体现在刊物的编辑体例和内容安排上,特别是对美国社会学专业杂志的仿效。

第二,体现在对欧美社会学说与学者的译介和传播上。社会学本自欧洲诞生,继而在美国发展壮大。中国早期社会学的输入路径,则与这样的历时性演变不同。因为早期社会学研究者、传播者绝大部分是美籍人士,或者具有留美背景,因而20世纪20年代中期以前,中国社会学所受的影响主要来自美国;此外,日本学者的译著作为一种学术中介,也对中国社会学术界发生影响。自20世纪30年代开始,欧洲社会学才开始对中国产生更大的影响。

最早创刊的《社会学杂志》,对美国社会学说的译介是不遗余力的,自第3卷第5期开始,开辟了“论文摘要”专栏,摘要刊登美国重要的学术刊物和公共刊物如《美国社会学杂志》(AJS)、《水星杂志》(Merkur)、《大西洋月刊》(The Atlantic)、《现代历史杂志》(The Journal of Modern History)、《劳工评论月刊》(Monthly Labor Review)上发表的论文或其观点,并且几乎实现与美国杂志的同步刊载。为纪念吉丁斯的逝世,《社会学杂志》第4卷第8期还推出了“美国吉丁斯社会学原理专号”,却鲜见欧洲社会学家及其学说的踪影。直到20世纪30年代中期,《社会学杂志》才开始涉及美国以外的社会学研究。《社会学界》与《社会学刊》,也经历了从专注美国社会学到欧美并重的焦点转换,两刊先后介绍的欧美社会学派与学者,包括布斯(Booth)、韦伯夫人(Mrs Sidney Webb)、萨姆纳(Summer)、库利(Cooley)、伯吉斯(E.W.Burgess)、斯宾塞(Spencer)、托马斯(W.I.Thomas)、兹纳涅茨基(Znaniecki)、斯莫尔(Small)、派克(R.E.Park)、吉丁斯(Giddings)、布朗(A.R.R-Brown)、海夷史(E.C.Hayes)、涂尔干、霍布斯、齐美尔、沃德(Ward)。三种杂志的译介系谱,也在大体上印证了“中国学者在译介西方社会学说上,大体沿着西方社会学的发展脉络逐步引进”[5]47的论断。当然,中国早期社会学者对西方学术著作的译介,也难免存在零星散乱、不成系统的缺憾,使国内读者无法完整了解西方社会学发展的基本脉络和理论范式。有些研究则完全利用西方社会调查数据,生搬硬套,结论带有明显的时代理论的倾向与局限性。

第三,这种国际视野也体现出中国社会学者已经能从总体上,对社会学学科进行总结与反思。《社会学刊》的创刊号上,刊登了李剑华分析社会学的学科定位的文章。作者在总结欧美社会学者关于社会学学科地位的观点基础之上,对社会学与经济学、政治学等相关学科的关系作出论断,指出“社会关系”是社会学研究的根本对象与主导观念。此后,李氏又撰文,在博采欧美社会学者对社会学学科体系构建的思想基础上,提出“我们的社会学体系”观。[6]2此后,朱亦松、刘榘、孙本文、胡鉴民也在《社会学刊》上先后撰文,就社会学研究的根本性问题展开探讨。吸引中国社会学家对类似问题展开讨论的主要原因,恰如刘榘所言,源自20世纪前期社会学学科自身定位的不确定性:“我们不必否认社会学到了现在还是一个‘谜箱’,这种现象我们从学说方面、课程方面、名称方面都可以看出来”。[7]1而当时中国学者的思考,基本与欧美学界同步,这既是中国社会学早期发展中国际视野的体现,又是中国学者在社会学本土化基础上对国际社会学发展的贡献。

同时,早期的中国社会学者们,对自己在社会变革中所承担的责任,有很高的期许,在强烈的现实关怀基础上,将社会学知识应用于社会服务,是早期社会学本土化与中国社会学研究的特色。社会学本土化的两个亚型——“本土社会认识型”与“本土社会问题解决型”,[8]28在早期社会学者那里有明显体现。具体而言,早期的中国社会学家们,首先以社会调查为基础,力争实现对本土社会的客观认知,进而试图解决本土社会中存在的种种问题,这样的研究理路也清晰地反映在三种杂志之中。

可以说,中国早期社会学家,尽管留学的国家,秉承的学统、研究的路径、方法的选择各不相同,但其进行的研究却几乎抱有同样的出发点,那就是,解决中国实际问题的迫切愿望。如果说早期,如余天休博士,在论述当时的中国社会问题时,仅仅做了初步的胪列与较表面的分析;那么到了20世纪30年代中期,社会学家们已开始将社会问题的解决与整个民族国家的社会建设这个宏大的历史命题结合起来思考。这种思考,伴随着中国社会学者强烈的本土情节与现实关怀,一直持续到抗战以后,并成为中国社会学本土化的重要品格。

四、本土化:中国社会学学术传统的共同关注

对中国而言,社会学最初主要是自欧美国家传入和引进的,中国学术界所接受的社会学知识原本是对欧美现实的反映,具有浓厚的西方文化特征。体现在上述三种杂志中,尽管学术风格与研究理路并不相同,但一方面,它们都承担着将西方社会学理论体系与研究方法(以及蕴含其中的价值取向)传播到中国社会的任务;另一方面,如何在社会学研究中重视本国的社会现实、社会特性、文化传统,并在此基础上寻求社会学理论的创新,是一批熟悉西方社会学知识又具有强烈反省意识的中国学者的关注焦点,这种关注和思考的结果,又会在上述三种社会学专业杂志中体现。

三种杂志中体现的作者对社会学本土化的思考,表现为对中国社会学发展轨迹的回顾与总结,对中国社会学发展方向的展望和规划,以及在此基础上产生的社会学本土化的自觉,并进而对本土化基本问题如内涵、特征、原因与实现途径等问题展开的探讨,也可以总结为“理论问题研究型”[8]27的本土化成果。

对中国社会学输入、草创、发展和初步繁荣的回顾和总结,在20世纪20年代中期由许仕廉首开先河。在《社会学杂志》第2卷第4期,许仕廉发表文章《对于社会学教程的研究》,最早开始反思中国社会学发展路径。到20世纪40年代末,孙本文在《社会学刊》第6卷撰文,对晚近中国社会学发展趋向作出总体评价,这种回顾和总结,几乎贯穿整个20世纪上半期。

作为早期社会学本土化最重要的倡导者之一,许仕廉在“社会学在中国各大学尚不甚发达”的时期,就客观分析了中国社会学学科发展的八大弊端,特别指出单纯模仿社会学理论、方法乃至照搬西洋社会材料的弊端。进而拟定了“普通科”“高深研究科”“高等社会人才专门服务科”和“速成社会服务科”四种社会学教育方针,实际上第一次规划了“社会学”与“社会工作”的学科分类。在此基础上,许仕廉详细设计了两门学科各自应该设立的教程及相关学科中“有助于社会学研究因而不得不习”的课程,提出了社会学教材本土化的实现途径,并指出专业社会学研究团体和刊物对“提倡本国材料”进行社会学研究的11种重要贡献。[9]111929年9月,许仕廉又在《社会学界》第3卷上发表文章,对处于“建设时期”的中国社会学发展方针及步骤提出总体规划。尽管许仕廉此时依然强调社会工作与社会服务是当下中国社会学研究和发展的重点,但他已经开始认识到,“社会学研究个人与社会之关系,及社会行动发展之程序状况,故对于自由、平等、民权种种复杂问题有解决的方向”,他更认为“(国民革命)中最后、最高超、最要紧的,就是社会革命”,而“社会学是社会革命的头脑。头脑不清,全部社会革命即不能有彻底实行,社会学对于中国革命的责任,便可想见其大概。”[10]175-176许仕廉此文另一亮点,在于他明确提出因中美两国社会情形的不同而导致相应社会政策的差异及其解决方案的问题。两年后,许仕廉又撰文指出,中国社会学研究的终极目的,在于解决三个根本性问题:“中国社会变迁迅速,有没有一定的轨道?根据现在的知识,能不能分析社会变迁的原则?知道变迁原则,能不能发明新的制度、新的方法和新的思想去应付新的变迁?”[11]2作者还提出,中国社会学研究,必须抱持“进化的、人权的、建设的、科学的”基本信条,这也是20世纪前半期现代性社会思潮的本土化反映。

尽管不是社会学家,但梁启超在燕京大学社会学会所作的演讲《社会学在中国方面的几个重要问题研究举例》,却不啻为从总体上考量社会学本土化与中国社会学发展意义与价值的纲领。最能够显现梁启超大师思想本色的,是他在文章的开篇,就在科学发展的一般规律及其对人类文化发展的贡献、中国文化在世界文化中的地位和作用等宏观意义上审视社会学的本土化与中国社会学的必然趋向。梁启超说:“根据某种学科已经发明的原则,证以本国从新搜集的资料,或者令原则的正确程度加增,或者遇必要时加以修正,甚至完全改造。这种情形,各国皆有。所贵在有学者去研究它,把结果公诸全世界。各人研究自己的资料和问题,这是一国家一民族对于人类文化的贡献,亦即他们对于人类文化的责任”[12]1。他又强调,中国人口占世界总人口的四分之一,而历史之绵长延续又是世所罕见,因此,“中国人无论对何种学问,都有我们自己的责任,社会学方面,责任更大”。[12]2紧接着,梁启超对中国社会学的研究类型、研究方式、重要的研究对象及资料的搜集,一一提出自己的见解。就这篇演讲所及,至少梁氏的以下几点意见,对今天的社会学,依然具有借鉴价值:

其一,社会学研究决不可抱持静态的研究理念。“社会科学的对象,是动的,变化极大。……专偏于实地调查,好像看不动的电影,诚然有许多东西要不动才看得明晰,但是哀艳的情节总要动才有意思。”[12]3梁氏认为,对于静态的,在时点上的社会调查与分析,是当下社会学界的普遍研究理路,然而这远不是社会学研究的全部,社会学研究还应当包括时段的研究。其中既包括较短的时段,也包括所谓长时段的历史研究,而后者往往为专业化的社会学者忽视。

其二,社会学研究必须坚持本土化取向。“研究社会学的目的,在解决现代民族的问题,对某问题从何种主张,取何种态度,应该自己决定。然不能以他国作标准。因为各有历史关系,欧美所认为好的,我们要重新估价。如不估价,我们亦没有研究的必要了。退一步说,纵使所有的原理同办法都是对的,然人类不像石头,不能随便磨凿雕刻。从前有一个笑话,说医驼背用夹板,驼背夹伸了,人可夹死了。我们自己有不对的地方,看见人家对的,立刻搬过来,不管是与否,正如医驼背用夹板一样,一定没有好结果的。”[12]5梁氏以通俗的语言,娓娓道出社会学本土化的必要性,直到今天,其审视社会学研究,依然具有洞察力。

其三,通过扩大社会学研究资料的搜集范围来拓展社会学研究领域。梁启超主张,社会学研究资料的获取途径应当是实地调查、实物搜集和书本记载并重。特别是后者,以往不为人们所重视的小说、诗歌、笔记中,都包含着丰富的社会学研究素材。

作为传统学者,梁启超没有受过任何现代社会学的专业训练,他不可能理解和掌握社会学制度化以后的种种范式与规则。讲演中主要涉及的部分,实际上更近似于梁氏素所主张的“新史学”研究理路,而不是一般意义上的“社会学”研究,但这却不影响梁氏思想中真知灼见的火花。或者说,正因为没有所谓“专业范式”束缚,梁启超宕开制度化、固定化的“学科”限制,从总体上观照作为整个中国现代思想体系的各学科,从更开阔、更宏大的角度审视一门新兴学科中国化的历史地位与意义,从而显得气度不凡。

不难看出,在社会整体转型刚刚开始启动时,内忧外患的国家情势,纷繁芜杂的社会格局等现实原因,是促使中国社会学输入和发展的直接原因;但自一开始,这批学者们就始终以中国社会结构的宏大变迁为思考背景,他们通古知今、学兼中西,目的就是要将那些构成现代中国人之生命和生活的一切要素探出究竟,以中国自身为基本问题,摸索现代中国的可能性出路,从实质上奠定中国社会学的核心问题和精神气质。所有这些,都成了今天的社会学者学术立身和立言的根本。因此,全面系统地整理、挖掘和诠释这些思想传统,与理论研讨和实地调查一样,是建造中国乃至世界的社会学的必备工作。而中国社会学家所谓的“中国社会学运动”(The Chinese Sociological Movement)就不仅仅着眼于具体社会问题的解决,不仅仅局限于社会服务与社会工作的目标,而是开始试图将中国社会学的基本问题铺展在中国现代性的问题构架中、铺展在中国“三千年未有之大变局”中、铺展在中国社会制度和人心秩序的正当性的位移中去考量,[13]187在这里,外来的社会学的思维方式和基本方法,为中国学者提供了理论参考和具体手段,却没有改变早期社会学研究者从根本上把握中国社会特质和进行总体性改造的宏大视域和气魄。尽管学科专业化和分工精细化,是20世纪以来科学发展的必然趋势,然而这种总体性视角,依然是反思社会学乃至整个学术体系发展必不可少的向度。

参考文献:

[1]张镜予 .编辑者言[J].社会学界,1927(1).

[2]东南社会学会.东南社会学会纪事·组织经过[J].社会学刊,1929,1(1).

[3]蔡毓骢.中国社会学发展史上的四个时期[J]. 社会学刊,1931,2(3).

[4]宣朝庆,王处辉.从社区研究看社会学的中国风格[J].河北学刊,2006(1).

[5]阎明.一门学科与一个时代:社会学在中国[M].北京:清华大学出版社,2004.

[6]李剑华.社会学在科学上的地位[J].社会学刊,1929.

[7]刘榘.社会学之对象及其范围[J].社会学刊,1931.

[8]郑杭生,王万俊.二十世纪中国的社会学本土化[M].北京:党建读物出版社,2000.

[9]许仕廉.对于社会学教程的研究[J].社会学杂志,1925, 2(4).

[10]许仕廉.建设时期中教授社会学的方针及其步骤[J].社会学界,1929(3).

[11]许仕廉.中国社会学运动的目的、经过和范围[J].社会学刊,1931,2(2).

[12]梁启超.社会学在中国方面的几个重要问题研究举例[J].社会学界,1927(1).

[13]应星,吴飞,赵晓力,等. 重新认识中国社会学的思想传统[J].社会学研究,2006(4).