信息技术支持的家校协作体建设研究

2018-05-14高铁刚李文

高铁刚 李文

摘要:学习者的成长是家庭、学校和社会综合作用的结果,家庭教育、学校教育、社会教育有机配合是学习者成长的关键。针对信息技术支持下69家校合作中存在的合作层次低、质量差等问题,该研究以信息技术支持下的家校合作方式及问题分析为基础,基于家校合作理论及“互联网+”教育的发展,描绘了基于网络学习空间的家校协作体建设示意图,提出以网络学习空间的信息共享、协作功能为基础,以教育资源共享、协作学习任务为纽带,构建基于网络学习空间的家校协作体建设框架,并提出了具体的行动策略。

关键词:教育信息化;家校合作;交叠影响域理论

信息技术教育应用的根本目的是支撑和引领教育系统的发展,信息技术对教育的革命性作用体现在信息技术对教育系统构成元素、元素间的运行关系、教育系统发展方式的改变。因此,当实践者将“信息技术对教育发展具有革命性影响”这一命题转变为具体实践时,需要重构教育系统构成元素、元素间的运行关系、教育系统发展方式。基于学生成长过程分析可以发现,家庭、学校和社区对学生成长具有重要的影响,家庭教育、学校教育、社会教育历来是教育系统的重要组成部分。面对第二次工业革命以来形成的“学校教育形态是教育的主体形态”的弊端,“许多人哀叹工业时代的科层制学校和体系模式固存于21世纪知识社会,这些模式是不合时宜的”,因此“第三次工业革命背景下的人才培养不仅仅局限于学校教育,而且拓展为家庭教育、企业教育、社区教育”,“家校合作工作要上升为现代学校制度的组成部分,成为现代学校体系的制度性标准”。随着“人人皆学、处处能学、时时可学”理念的普及,“网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系”的形成,信息技术将支持家庭、学校和社会教育之间关系的重构,优化教育系统构成元素运行关系及发展方式,这进一步指明了学校组织发展及信息技术支持教育变革的新趋势。

一、家校合作与学生发展

家校合作(School-Family Partnerships)是“指以促进学生发展为目的,家庭和学校两种力量互相配合、互相支持、互相协调的教育互动活动”。家校合作对学生的教育具有重要的作用,“家校合作已经成为世界各国教育研究和学校教育改革的一个主题”,据中国知网计量可视化分析系统显示,我国关于家校合作的研究呈现逐年上升的趋势。

从文献上看,责任分散理论(Separate Resposibility)、交叠影响域理论(Overlapping spheres of Influence)、系统—生态理论(System Ecological Theory)等理论是家校合作的重要理论支撑。家校合作已经在学生的成长、学校教育及学校发展方面发挥了重要的作用。关于家校合作在学生的德育、智育、体育、美育、劳动教育等方面作用的研究较为常见,研究结论多为肯定性结论;家校合作在“学校欺凌问题”等问题上亦可发挥正面的作用。有研究者认为,学校教育及学校发展需要家庭的支持,“学校教育的现实困境需要家庭教育予以强力支持;新课程改革呼唤家长积极参与学校教育;学生健康成长有赖于和谐的家校关系”。

目前,世界各国高度重視家校合作,日本的PTA(Parent Teacher Association)项目、美国的PTA项目、TIPS(Teachers Involve Parents in Schoolwork)项目等都具有较大的影响,美国《不让一个孩子掉队法案》(No Child Left Behind Act)等明确要求学校与家庭合作的条款。家校合作也是我国教育改革和发展关注的内容,《国家中长期教育改革和发展纲要(2010-2020)》中多次提及“家校合作”,力图将家庭和学校有机联系起来,促进学生发展;《关于深化教育体制机制改革的意见》中要求,“加强学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合,构建各级党政机关、社会团体、企事业单位及街道、社区、镇村、家庭共同育人的格局”。在这样的宏观背景下,利用信息技术推进家校合作,建设泛在学习环境与制度,是信息技术破解教育发展难题的体现。

二、信息技术支持下的家校合作方式及问题

由于信息技术在交流方面的优势,利用信息技术开展家校合作是必然趋势。在《数字化生存》等早期关于信息社会描述的著作中,信息技术支持的“家校合作”学习就已经存在。2002年,我国就有实践者提出了“互联网上家校互联”,此后“家校互动支持平台在家校合作中的应用”等研究成果开始出现。

(一)研究方法

本文以文献研究法为基础,以相关专家确定的“关键词2”为联合检索对象,利用中国知网以“家校合作+关键词2”进行检索(如表1所示),检索到国内此方面相关文献35篇,以上述文献及与“关键词2”相关文献为支撑综合分析信息技术支持的家校合作方式,总结其共性的特征。在研究过程中,研究者也关注了国内外关于虚拟学校(VirtualSchool)的相关研究,但由于其具有较强的校外教育属性,这里没有将其纳入到家校合作的范畴。

(二)信息技术支持下的家校合作方式及其特征

通过对“关键词2”进行归类、归因分析,本文确定了以即时通讯工具为基础的家校合作方式、以WEB2.0网站为基础的家校合作方式、以信息技术支持下的教学改革为基础的家校合作方式三种方式。上述三种方式仅是根据特征进行的分类。

1.以即时通讯工具为基础的家校合作方式

即时通讯(Instant Messaging)工具是发展较快、普及率较高的信息化工具,利用即时通讯工具进行家校合作是普遍的模式。从文献上看,已经有众多学校开展了基于QQ、微信等通讯工具进行家校合作的实践,并有研究者对此进行了研究。以即时通讯工具为基础的家校合作方式多依托即时通讯工具的群组(cluster)模块开展活动,家校合作的发起者将教师、家长置于相关群组之中,“教师通过经验分享、深度的反思,帮助家长了解学生在学校生活的整体状况以及对教育和教学的普及,而家长通过信息沟通和反馈互动等方式引发教师的深度思考,促使其全面了解学生,为学生发展制定合适的发展方案,从而加强学校教育和家庭教育对学生的双重影响”。研究者董艳、王飞通过研究绘制了如图1所示的“微信群为基础的家校合作模式”,通过研究得出了“家长认同微信能够帮助他们随时了解学校的事务,还有助于提升学生社会性能力;但不足的是,家校合作的微信支持模式在促进学生学习、问题解决能力等方面效果不明显”这一结论,具有一定的代表性。目前,这种家校合作方式在信息技术支持下的家校合作中占据较大的比例。

2.以WEB2.0网站为基础的家校合作方式

WEB2.0网站(以BLOG、RSS、Wiki等网站为代表)将人们从网络阅读带到了网络参与,突出了使用者的地位。WEB2.0网站出现以后,众多实践者开展了基于WEB2.0网站的家校合作。以WEB2.0网站为基础的家校合作方式多以班级博客(Class Blog)开展活动。下页图2是一种典型的模式。有研究者认为,“班级博客是促进家校联系的有效途径之一”,“班级博客作为一种‘公共平台,方便家长参与,使其了解教师发布的教学动态、作业教案、教学反思以及校内发生的事情等”,“通过班级博客,甚至可以形成班级发展或学生发展的电子档案”。从实践上看,基于班级博客的家校合作方式近年来有逐渐淡出的趋势。

3.以信息技术支持下的教学改革为基础的家校合作方式

有研究指出,“总的家庭作业时间与总的学业成绩成显著的正相关”,学生在学校以外的学习活动可以提升学业的质量,导致学校以外的学习活动成为教学模式改革关注的领域。翻转课堂、双师服务等信息技术支持下的新型教学模式的出现拓展了学校教学的时间一空间,将教学活动延伸到家庭领域,从而形成了一种新型的家校合作模式。王盛峰提出的“基于家校合作的翻转课堂教学模式”中绘制了一种家校合作模式,如图3所示。目前,以信息技术支持下的教学改革为基础的家校合作方式还极少提到家长在其中的作用,但已有研究者提出翻转课堂的开展需要对家长进行培训,翻转课堂、双师服务等信息技术支持下的新型教学模式迫切需要家长对学生在家的学习行为进行关注。心理学研究显示,“父母参与家庭作业既与学业成绩直接相关,也与对家庭作业和学习的积极态度、个人能力和学业自我概念、关于任务要求和表现策略、家庭作业行为有关,从而促进学业成绩的提高”。鉴于信息技术支持下的教学改革越来越多,范围越来越广,这类家校合作模式具有较大的发展空间,同时,从家校合作的视角深入研究信息技术支持的教学改革对这类实践活动具有重要的价值。

从上面的论述中可以看到,信息技术支持下的家校合作研究、特别是具体的模式研究仍较少,这根源于两个方面。一是研究者队伍有待扩展,在众多家校合作的研究队伍中,信息化方面的专家、学者较少,更多的是教育学领域的专家及一线的实践者在进行研究与探索。二是引领性研究不足,现有的研究多是对既有信息技术支持下的家校合作现象进行分析、论证、揭示问题与根源,而对利用信息技术引领家校合作的研究较少,这对信息技术支持下的家校合作实践产生了一定的影响。因此,上述三种信息技术支持家校合作方式并未涵盖所有的模式,研究者尚未总结出全部信息技术支持下的家校合作的模式。同时,上述三种模式也不是从单一维度上进行的分类,主要是以共性特征為分类基础,研究的结论具有形而上和不周延的可能。在一些复杂的信息技术支持下的家校合作系统中,可能是多种方式并存。

(三)信息技术支持下的家校合作中存在的问题及其根源

随着教育系统的发展,学校的正式学习与校外的非正式学习都会更加引人关注,因此信息技术将进一步扩展学校、家庭教育的边界,促使家庭、社区、学校的教育交叉共生。目前,家校合作的研究者已经充分肯定了家校合作对教育发展及学生发展的重要意义,揭示了信息技术支持下的家校合作的操作模式、注意事项等。但是,与预期及展望相对,审视当前信息技术支持下的家校合作研究与实践,仍存在一些客观的问题。

首先,各类主体对家校合作的认识问题。研究与实践表明,学校和家庭都明确自身在学生成长中承担着不可推卸的责任,但多缺少合作意识。有研究者认为,“部分家长缺乏参与学校教育以及学校管理的意识,认识不到自己在孩子的成长中承担着不可替代的责任,也没有认识到参与学校教育是自己的权利和义务”,指出了部分家长对家校合作、家校共育方面存在错误的认识。另一方面,学校、教师对家长参与学校教育、教学也存在认识上的不足和一定的歧视现象,学校、教师往往以“专业”属性为依据强化自身在教育、教学中的行为。这类问题根源于两点:一是科尔曼的《关于教育机会平等》(Equality of Educational Opponllnity)报告揭示的家庭、社会资本差异对教育的认识及影响,“父母的职业性质、母亲的受教育水平、家庭社会关系等因素上”将影响家庭参与家校合作;二是现代家校分离制度及其隐性的教育观念对教育认识的影响。伴随社会发展、教育发展,这类认识上的问题有很大的改进空间,有研究者指出,“中产阶层的家长认为与学校在教育孩子的问题上,他们不仅仅是简单的‘参与,而是‘协作培养,是‘伙伴关系,甚至起领导作用,力图控制和主导孩子教育的主动权”,这为进一步强化家校合作提供了认识基础。同时,信息技术支持的家校合作模式由于能够便捷的进行信息交流,“使教师、家长和学生之间形成良好的互动网络”,家校合作的认识已经得到了进一步的深化。在一些具体的家校合作实践中,已经可以看到一些家长积极的参与行为。

其次,家校合作方式固化与发展的问题。本质上讲,家校合作应该具有多元的方式,但在相关的研究和以上的论述中可以发现,家校合作方式固化,尚未随着社会的发展而向多元化发展。在教育学研究中,研究者爱普斯坦(Epstain)在1992年、林明地在1999年总结的家校合作类型一直被沿用;在近年的文献当中,对家校合作方式的研究较少,家长会、家访、班级微信群等家校合作方式仍占主导。与上文研究相应,虽然信息技术在在线教育、课堂教学当中都有多样化的参与方式,但实践领域关于家校合作的方式仍显固化,大量关于信息技术与教学融合、泛在学习环境建设等的研究成果没有在此领域发挥作用。这类问题出现的原因是多元的,不能将其简单的归结为主体对家校合作不重视所导致,但是关于家校合作的新模式、新方法研究不足是客观存在的,关注新方法、新机制的研究是必要的。就目前来看,调动更多家庭深度参与学生的成长、学习过程是新型家校合作方式要解决的问题。因此,面对信息社会,利用泛在学习研究成果指导学校教育活动与家庭实践活动进行有机整合,构建多元的家校合作方式具有广阔的空间。

再次,家校合作层次不高的问题。从实践的角度看,家校合作的深度有待强化。家校合作并不是一种非此即彼的实践活动,家校合作的层次是多元的。具体实践中可以分为三个层次:第一个层次是家长以学校各项教育活动的支持者、学习者的身份出现,支持学校教育、教学活动的开展;第二个层次是家长以学校各项教育活动的参与者的身份出现,参与学校教育、教学活动的开展;第三个层次是家长以学校各项教育活动的管理者的身份出现,参与学校教育、教学活动的管理工作。上述三个层次中家长参与学校工作程度是递进的,层次越高,家长参与学校的活动越多,参与深度就越高。审视当前信息技术支持的家校合作实践,更多的是学校让家长掌握学生在学校的行为,协助学校监督、管理学生的学习活动,而家长参与学校的教育教学活动设计与实施、管理学校相关工作的内容较少。随着现代学校制度的建设,需要家长在更广泛的范围、更深层次参与学校的各项工作。

最后,家校合作的范围与质量问题。家校合作的内容是多元的,这与家庭和学校的教育工作直接相关。审视当前信息技术支持下的家校合作实践可以发现,更多实践的内容是家校之间信息共享,以即时通讯工具为基础的家校合作方式是典型模式。在实践中,教学过程、学习过程对家长是不透明的,家长极少能参与到教师的教学活动、学生的学习活动之中,即便在以信息技术支持的教学改革为基础的家校合作方式当中,也很少看到家长在教学活动设计中的身影。在一些国外家校合作的实践中,家庭已经开始从学校教育的“外人”向“责任人”转变,家长已经在深层次上参与教学业务、决策管理活动,承担了教育主体的责任。因此,当前开展的信息技术支持下的家校合作的范围应该从信息共享向教学工作、管理工作范畴拓展。由于当前信息技术支持下的家校合作实践主要处于信息共享层面,因此很难评价家校合作对学生成长、学校发展方面的积极作用,评估的标准与绩效改进策略都很难建立,这种评测的基础需要建立在合作领域拓展的基础上。

综上所述,信息技术已经在家校合作方面发挥了作用,但是受各方面因素的影响及制约,信息技术支持家校合作存在方式固化、合作的范围狭小、合作层次不高的问题。与之相应,在信息技术支持下的家校合作中,更多的是将信息技术作为工具使用,信息技术在平台方面的作用尚未得到发挥。面对信息社会的家校合作实践,这些问题均需要改进。

三、基于学习空间的家校协作体建设框架

家校合作是现代学校制度建设的重要内容,利用信息技术构建家庭一学校有机联系的教育环境已经成为信息技术支持教育改革与学校组织发展的重要趋势。在信息技术下的支持家庭—学校一体化建设过程中,以虚拟与现实相结合的新型学习空间是重要载体,新的教育形态将形成,现代教育发展到新的历史阶段。

(一)理论基础

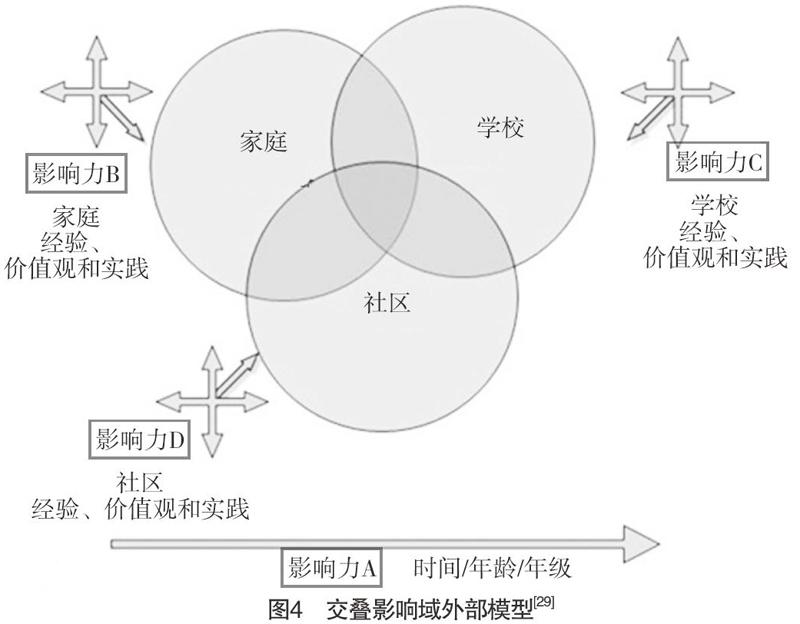

受时间一空间结构的影响,学校一家庭一社区在物理时空上是分割的,但这不应该成为学习者成长连续性的障碍。交叠影响域理论认为,虽然学校在学生的学习及成长中具有主导作用,但是学校、家庭、社区对学生的学习和成长有交互叠加的影响(如图4所示),“学校与家庭的伙伴关系并不是保证学生一定会成功,而是在这样三方伙伴关系的模式下,吸引、指导、激励、激发学生自己取得成功”。交叠影响域理论揭示了学校、家庭、社区对学生成长的影响,是对“家校分离理论”的超越。

学校、家庭、社区的时空分割是客观的,学校、家庭、社区对学生的交叠影响需要将上述三个相对独立的单元进行有机的联系。互联网作为链接世界的工具,可以将学校、家庭、社区链接成网络化的组织形式,实现教育活动协同,从而促进价值链的增值。有研究者指出,“网络组织能够利用协同机制中的依赖与互补原则,通过合理分工,使合作主体承担不同的任务,形成多样化整体性的协同目标驱动,高效地配置与整合资源”,这为构建学校、家庭、社区协作网络指明了方向。另一方面,单纯利用互联网链接学校、家庭、社区是不能实现增值的,需要增加其互动的环节及合作的机制。因此,建立信息共享空间(Information Common)并利用信息共享空间进行SNS(Social NetworkingServices)运作,可以将学校、家庭、社区进行有效的链接;利用互联网将学习任务、学习资源共享,可以使三者的互动机制更加灵活。在这个过程中,教育的OTO建设是必然的选择。教育OTO建设需要将学校、家庭、社区三个独立的单元网络化,并形成为一个整体,具体过程包括线下到线上(OfflineTo Online)、线上到线下(Online To Offlinel两个方面,其本质是实现学校、家庭、社区在线上、线下关系一体化。

(二)模型描述及运行机制

基于交叠影响域理论等家校合作理论,结合当前“互联网+”教育的发展,依据“网络学习空间人人通”项目的推进,本研究描绘了基于学习空间的家校协作体建设示意图,如图5所示。本文提出以網络学习空间的信息共享、协作功能为基础,以教育资源共享、协作学习任务为纽带,构建基于信息技术的家校协作体建设框架。

首先,网络学习空间建设是基础。在这个模型中,需要系统构建主体空间和业务空间。所谓的主体空间包括机构虚拟空间(班级、学校、家庭、社区、区域教育业务指导机构、区域教育行政机构、企业机构)、个人虚拟空间(教师、学生、管理人员、技术支持人员、家长、社会教育人员)。所谓的业务空间是指教育教学活动开展的空间,主要包括资源公共服务平台及协作学习平台。网络学习空间既要展示主体、业务的相关信息,又要能够呈现主体活动、相关业务进展及主体参与情况,以电子档案袋策略收集相关过程性信息,以智能数据分析及处理模块为工具,以定性、定量相结合的方法对协作体进行绩效评估,通过数据挖掘与可视化技术呈现各类主体的活动过程,是协作体的基本单元。

其次,学校、家庭、社区协作机制建设是关键。基于学习空间的家校协作体建设受学校、家庭、社区各个主体的合作意识、资源共享能力、学习能力、协控能力等因素的综合影响,需要以建构主义为指导,以相关业务的情境、协作、交流和意义建构过程保障为基础,构建支持教学任务协作、学习活动协作、资源建设协作、专业能力提升协作的过程机制。同时,要使基于学习空间的家校协作体随时间的推移不断发展,就必须不断提升信息技术支持的家校协作体的各项功能的协同度,完善相关机制。

最后,协作体综合治理是保障。与传统教育管理不同,基于学习空间的家校协作体的管理不能仅仅局限于学校教育管理,而是需要将教育管理的范畴拓展到家庭、社区,形成多主体的管理,进行综合治理。为了使信息技术支持的家校协作体持续发挥作用,需要不断修正基于学习空间的家校协作体及其成员的运行状态,提高其绩效;需要研究制定学校、家庭、社区资源共享能力、发展能力评价表及评价方法;设计智能数据分析及处理模块,通过形成协同体整体表现评价报告等方式反馈学校、家庭、社区在教育共享能力、发展能力方面的问题,形成综合治理的方案。

四、基于学习空间的家校协作体建设行动策略

“教育信息化建设的目的并不是单纯的‘化,而是利用技术这一要素诱发教育系统宏观变革,促进教育系统的发展,形成信息时代的教育现代化制度及教育体系”。建设基于学习空间的家校协作体是破解家校合作问题的必然选择,是以信息技术为基础的泛在学习环境建设及其应用的具体表现。针对当前家校合作及信息技术支持的家校协作体建设的现状,借鉴相关理论与实践,本研究提出如下的行动策略。

(一)加快现代学校制度建设,完善家校合作机制

“教育发展是政策指导下的发展,教育改革首先是政策改革”,强化现代学校制度建设是破解当前诸多教育问题的必然选择。现代学校制度建设并不仅仅是建立学校内部的现代化管理机制与方法,还包括学校组织与家庭、社区的互动关系,以及由此而导致需要重构的教育管理制度,这些制度是各项工作开展的规范、指引。当前,家校合作实践中存在合作层次较低、合作质量不高的问题,这些问题虽然根源于主体的意识、思想、能力等问题,但是破解的过程必然始于学校的改革。

在推进基于学习空间的家校协作体建设时,需要学校进一步加大与家庭、社会的联系,优化教育教学模式与方法,需要建立以学习者为中心的家校合作机制,因此,这一改革的过程不仅仅需要在形式上开展,更需要制度的保障,要想改革得以持续,现代学校制度是其最根本的保障。首先要建设学校与家庭合作制度,建设并完善家校合作的相关机构,保障家长通过“家长委员会”等机构参加学校教学和管理活动,保障家庭对学校教育的知情权、参与权与监督权。其次,家校双方就学校、家庭的主体责任、家校合作过程中的权责进行规范,明确双方在家校合作的职责;最后要建立家校互动的有效机制,规范学校和家长之间信息共享、活动参与等具体事项的操作流程及注意事项。通过相关制度建设,消除在家校互动中的“权威主义”倾向,实现学校和家长的良性互动。

(二)建设泛在学习环境,优化教学模式与方法

基于学习空间的家校协作体建设是以信息技术为支持的教育改革的重要体现,信息技术在协作体中呈现出平台、工具、方法等形态,是一种“富”技术环境下的教育。在这种协作体中,既需要学校、家庭、社会以学习者为核心,关注学生的多元环境的成长过程,更需要泛在学习理念与环境的引领和支撑,构建基于泛在环境的新型教育、教学模式。

基于泛在环境的新型教学模式与方法要从过去的教师、学生双主体拓展到教师、学生、家长三个主体,挖掘家长在教育、教学活动中的潜力。为了保障教学过程的科学性和可操作性,教学过程设计中要明确教学过程的目标、教育内容,清晰阐述教师活动、学生活动和家长活动内容及操作方法,提供支持各个主体活动的技术服务方案。通过主体间的交流、互动、协作活动共同完成教学活动,实现学生发展的共同目标。

在这里,泛在学习环境建设是基础,强调地是利用信息技术将学校、家庭、社会形成为一个整体性的教育环境,是各类教育进行衔接、整合的平台;泛在教学模式与方法是关键,强调的是将教学活动从学校拓展出去,形成基于学校、家庭、社会多元空间的教学,这是一种教学模式与方法的变革,更是教育理念和方法的创新。只有这样,才能够利用信息技术支持学校、家庭、社会在深层次上开展合作。

(三)建设教育服务机制,形成多元服务模式

基于学习空间的家校协作体是一个开放的教育环境,这种开放既是学校教育的开放,更是家庭教育、社会教育的开放,是以学习者为核心的多元教育服务环境整合、重构的过程。鉴于社會机构提供的教育服务已经深刻的影响了教育系统格局的客观事实,在基于学习空间的家校协作体建设过程中,既强调学校、家庭在学习者成长中的地位,又不能忽视社会机构在学生成长中的作用,不能盲目的抵制社会机构进入协作体。

在建设基于学习空间的家校协作体过程中,需要厘清学校、家庭、社会教育的边界及交叉空间的作用机制,学校和家庭要统筹规划学习者的学习过程,教育管理部门要引导、规范各类组织提供的教育服务,形成多元教育服务模式。学校应该指导家长、学生科学规划校内、校外学习活动,在达成共识的基础上实现学校教学过程向家庭教育空间拓展,建立多主体深度参与的教学活动体系,将泛在学习过程规范化、透明化。教育管理部门应该对学校、社会教育资源进行管理,建立相关平台和资源供给机制,“充分利用相关企业专业化服务的优势,形成合力,为学校、师生等提供优质、便捷、高效的服务”,通过“购买服务”的机制挖掘家长和相关机构的资源优势服务教育并促进学生的发展。