千帆之外悼洛夫

2018-04-20赵庆庆

赵庆庆

南京大学外语部

“在涛声中唤你的名字而你的名字,已在千帆之外”

洛夫(1928-2018),原名莫洛夫,著名诗人、世界华语诗坛泰斗,生于湖南衡阳,1949年赴台湾时行囊里装着艾青的诗集。1954年,洛夫与张默、痖弦共同创办《创世纪》诗刊,与纪弦创办《现代诗》,并任总编辑二十余年,开创了台湾文学史上轰轰烈烈的现代主义诗歌时代,对台湾和大陆现代诗的发展影响深远。1959年,洛夫写下了具有个人里程碑性质的长诗《石室之死亡》,意象奇崛,哲思深奥,内容庞杂,对潜意识作了痛快的超现实主义展示和释放。该诗不仅标志着“洛夫现代主义诗风的真正形成,也推进了台湾60年代的诗注重潜意识探索的倾向”,堪称台湾现代主义诗歌史上的扛鼎之作。1974年洛夫创作的《魔歌》被评选为台湾文学经典之一,因其近乎魔幻超现实主义的表现手法,洛夫被诗坛誉为“诗魔”。1979年洛夫访问香港,诗友余光中(1928-2017)陪同他去边界落马洲,用望远镜看大陆。洛夫离乡30年,近在咫尺却不能返家,于是写下了撼人心魂的杰作——《边界望乡》,一诉游子怀乡咫尺天涯的伤痛、落寞和无奈:

望眼镜中扩大数十倍的乡愁

乱如风中的散发

当距离调整到令人心跳的程度

一座远山迎面飞来

把我撞成了

严重的内伤

……

故国的泥土,伸手可及

但我抓回来的仍是一掌冷雾

1988年,洛夫阔别40年后第一次回到故乡衡阳,写下《血的再版》和《河畔墓园》,祭奠母亲。此后,他经常往返于两岸三地,返乡十来次,和龙彼德、汪静之、冯至、卞之琳、艾青等多位诗人以及李元洛、谢冕、袁可嘉等多位评论家广泛交流,并在大陆出版了《诗魔之歌》(1990)、《一朵午荷》(1990)、《葬我以雪》(1992)、《我的兽》(1993)等多部作品集。

1996年偕妻移民加拿大后,洛夫创作了多部诗集,如《形而上的游戏》(1999)、《雪落无声》(1999)、《魔歌(书法诗集典藏版)》(1999)、《洛夫诗钞》(2003)、《洛夫禅诗》(2003)、《雨想说的》(2009)、《唐诗解构》(2015)等,以及数部散文集,如《落叶在火中沉思》(1998)、《雪楼随笔》(2000)等。2001年,洛夫3000行长诗《漂木》出版,震惊华语诗坛。2009年,深怀文化乡愁的洛夫第六次回衡阳,捐建洛夫文学馆和文化广场,出席盛大的洛夫国际诗歌节,韩国、日本、台湾、香港等国家和地区近百诗人聚首,中国作协副主席陈建功和谭谈以及湖南省政府领导出席,参加者约四万人。

除因《漂木》获诺贝尔文学奖提名和被评为“台湾十大诗人”之外, 洛夫还在2003年获中国文艺协会颁发的终身成就奖、2004年获北京《新诗界》国际诗歌奖“北斗星奖”、2009年以诗集《雨想说的》获中国首届华侨文学奖。据不完全统计,洛夫已出版了约40部诗集、7部散文集、5部评论集和8部译著。

洛夫,和1995年移民温哥华的痖弦一样,以自身的学养和热情,活跃在加拿大的华文文坛。他创办了“漂木艺术家协会”,连年举办书画展览、诗歌讲座和音乐会。2004年,在温哥华女皇大剧院组织了“因为风的缘故”诗乐盛演,多伦多的著名女高音歌唱家胡晓平演唱了谢天杰根据洛夫长诗《长恨歌》创作的音乐剧,令数千观众如痴如醉。洛夫还在自家住宅“雪楼”不定期举办“雪楼诗会”,由夫人陈琼芳烹制美食,成为当地华人文坛的兴事。

洛夫推崇中国文化,认为“由台北移居温哥华,不过是换了一间书房”,每天照常读书写作,挥洒翰墨,与庄子、屈原、李白、杜甫、苏东坡等老友神交。他宣称:“在此异域,我有何需汇入什么‘主流文化’,主流文化就在我雪楼中。”

因始终怀有难解的中华乡愁,加之年事甚高,2016年9月,洛夫伉俪与众多文人墨客惜别,告别温哥华,重返台湾养老。岂料不久因肺癌无治,于2018年3月19日逝于荣总医院,享年90岁。整个华语文坛陷入悲痛之中:洛夫一去,再无“诗魔”。

“泪水中浮起漂木”

1996年,洛夫从台湾迁居温哥华,带来了暮年诗人“在北美的天空下丢了魂”的彷徨无依,“一种孤绝,一种永远难以治愈的病,一种绝望——在这越来越荒谬的世界里,去寻找一个精神家园而不可得的绝望”。诗人以漂泊为核心,以穷究生命、人类和宇宙本质为旨归的“天涯美学”,使得漂泊的足音回响在洛夫出国后的创作中,最典型的莫过于其到温哥华四年后创作的长诗《漂木》。

其实,《漂木》本身就是一首漂泊的长歌,是漂泊者内容庞杂而发展脉络清晰可寻的精神史诗。全诗共四章,分别以漂木、鲑鱼、浮瓶和废墟四个意象统领,其中以漂木为核心意象。四章合则为结构谨严的整体,分亦可独立成篇,分别表达了洛夫形而上的漂泊观、对生命的观照、对时代和历史的质问,以及对宗教的终极关怀。

第一章《漂木》开始以屈原离乡流亡的《哀郢》,奠定了全诗漂泊思索的基调,并充满了空瓶、烟云、鞋子、被水冲击的木头、木头烧成灰等多种漂泊离散的意象。在肉体和心灵的双重漂泊中,洛夫,像屈原、杜甫一样,表达了对祖国现状的深切忧虑。

第二章《鲑,垂死的逼视》叙述了加拿大鲑鱼回流产卵的历程,借壮烈的自然现象探寻从生到死漂泊的奥义。鲑鱼为洄游鱼,小鱼在河溪孵化成长,入海生活。夏秋产卵期一到,成千上万条鲑鱼便会溯流而上,行程千里,跳跃瀑布堤坝,到达出生地。期间不摄食。在洄游的漫旅中或被熊、鹰猎食,或被巉岩湍流撞昏毙命,能达者筋疲力尽,体色艳红,有的遍体鳞伤,血流不止。在血红拥密的浅溪中,雌鱼以尾挖洞产卵,雄鱼围绕排放鱼精后,雌鱼竭尽残力搅动碎石覆洞,随后偕亡。孵出的鱼苗将重回海洋,再沿着长辈的路线成群洄游,找到出生地,重复同样的悲壮历程。洛夫在该章附录中称鲑鱼为“伟大的流浪者”,表现了对命定漂泊、向死求生的敬畏。

在奔赴死亡的途中

不能停,眼睛

要紧紧抓住那颗星

不能没有明天

……

河水红着脸藻草红着脸 鹅卵石

红着脸,苔藓红着脸

浮游生物红着脸

躲在峰顶上偷窥的月亮红着脸

整条亚当河的呼吸是红的

第三章《浮瓶中的书札》是漂泊者的使命探索。江海中的漂流瓶是漂泊(者)的象征,它以漂泊为途径替人传书达意,这是漂泊最低层次的使命。诗人往往是精神上的游子,对于海外诗人,尤其如此。因为“时间、生命、神是三位一体,诗人的终极信念,即在扮演三者交通的使者”,所以诗人注定是更高层次的漂泊者,为传递生命大义和神旨而漂流,而写诗。该章分四部分呈现了漂流者的书札,分别写给母亲、诗人、时间和诸神,寄寓着洛夫对母性、诗性、史性和神性的交融思考。“致母亲”悼念在大陆已过世的母亲:“隔着玻璃触及你,/只感到/洪荒的冷/野蛮的冷/冷冷的时间/已把你我压缩成一束白发。”“致诗人”是对诗价值的探究,辨析了波德莱尔、兰蓝波、里尔克、梵乐希、马拉美等西方现代派诗人,也想象了自己和李白、杜甫、王维等中国诗人的浪迹交游。尽管略带自嘲,洛夫坚信诗的神圣感:

诗要具正法眼,悟第一义

诗而入神

才能逼近宇宙的核心

找到自我在万物中的定位

于是我们便开始

神与物游,与

日、月、山、川拥抱

共同呼吸诗行

“致时间”是该章最易理解、引发共鸣的部分。古今中外,无人不感宇宙时间之永恒和俗世生命之短暂间的矛盾。洛夫开篇即引用孔子的“逝者如斯夫”和陈子昂的“念天地之悠悠,独怆然而涕下”,继而用繁杂的意象探讨时间引发的悲凉。比如:

弃我去者不仅是昨日还有昨日的骸骨

不禁与落日同放悲声

滔滔江水弃我而去,还有昨日

以及昨日胸中堤坝的突然崩溃

结尾试图以各种手段来阻止时间的行进,但时间“躲进我的骨头里继续滴答、滴答”。

“致诸神”以质疑“神无所不在”和“神在哪里”两种思维的纠结,来推进漂泊的玄思,强化了从母性、诗性和史性向神性这一最高境界的提升。这就自然将全诗引向最后一章,即第四章《向废墟致敬》。该章以《金刚经》引文作前言,由一个大家族祖屋的荒废,进入现代人因为精神漂泊虚无而导致礼崩乐坏的废墟,演绎了佛教成、住、坏、空的演变观,蕴含了对人类救赎的思考和终极关怀。废墟既是一堆实在物,亦可能是精神的投射,在“般若实相”的辩证与变化之间——“只见远处一只土拨鼠踮起脚尖/向一片废墟/致敬”,正表明了废墟对于漂泊人生和文明堕落的重大警示意义,和英美大诗人艾略特疾呼西方文明没落的现代长诗《荒原》有异曲同工之妙。所以,该章便成为漂木般人生的最大领悟、最彻底的救赎,而这种与神性共存的状态也成就了时间的终极意义:“我来/主要是向时间致敬/它使我自觉地存在自觉地消亡”,表明了诗人或所有历经身心漂泊而达到空明的人,可以“一无所惧地躺在时间里”。

《漂木》在大陆出版后,获赞无数。著名台湾诗评家简政珍评道:“没有这一首长诗,洛夫已攀上中国二十世纪诗坛的高峰。有了这一首三千行的长诗,他已在‘空’境的苍穹眺望‘永恒’的向度。”著名诗评家和洛夫传作者龙彼德认为:“长诗《漂木》是洛夫一生的总结,是他集古今中外之大成的精品。”就诗艺而言,《漂木》也体现了洛夫一生作诗的数度变化,由20世纪六七十年代对现代主义的热切拥抱,到80年代对传统文化,尤其是古典诗歌的审视再造,变到90年代将现代与传统、西方与中国的诗歌美学,作有机性的整合与交融,再到移居加拿大后,诗风渐趋缓和平实、恬淡内敛,甚至达到了空灵的境界,最终形成以漂泊为核心的天涯美学。

若将洛夫和痖弦——两位同住加拿大温哥华的诗人相比较,他们都是天才吟人,都是会流泪的赤子,都以写诗自渡和渡人。洛夫更似李白,飘逸雄奇,高蹈超迈,恍恍乎不知所以然,挑战着诗歌语言和读者理解力的极限。痖弦则比杜甫,温和敦厚,诚挚博大,乐于成人之美。洛夫把自己在温哥华的居所命名为“雪楼”,主基调为白色,和周围雪景融为一体,诉求于宇宙的接纳。痖弦将自己在温哥华的家称为“桥园”,主色调为黄色,以病中的爱妻为名,带有安于人世的满足和幸福之意。洛夫,亦似李白,与诗朋文侣偕游四海,挥洒翰墨,胸化长虹,有谪仙人之洋洋神韵。痖弦,修书多封,给妻子、师朋、新秀、乡人……殷殷叮咛,不厌其烦。深夜背妻看病,给陈之蕃送去爱吃的窝窝头,为狷介的张爱玲提供资料……犹如杜甫忧国为民,是大地之子。他们是加拿大华人文学坛超凡绝伦、光辉璀璨的双子星,也是当代华语文坛恢弘瑰丽、动人心魄的对歌。

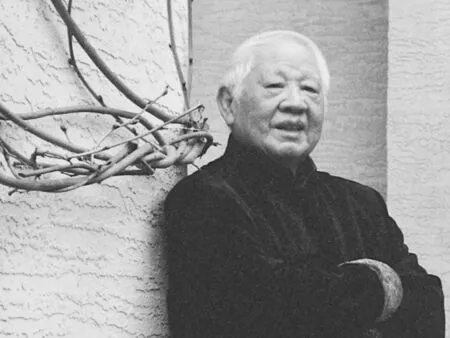

洛夫在温哥华“雪楼”家中

“每一颗都闪烁着光,闪烁着你的名字”

初读洛夫先生的诗,便百感交集,惊为天人之语。但初拜诗人本人,感觉却很单纯,那就是怡怡然,洽洽然,觉得他也是“人中人”。

那是在2009年6月,我有幸获得加拿大政府的专项研究奖,客居温哥华,做加华文学课题,拜会了叶嘉莹、梁丽芳、卢因、刘慧琴、申慧辉、陶永强、微言、葛逸凡、曹小莉、谈卫那、黎喜年、王锦儿、王芫、司马长风等不少师长和文友。

期间,我和加拿大华裔作协会长陈浩泉一起拜见了洛夫先生,共进茶餐。当时,洛夫先生年逾八旬,发如秋霜,却面似春花,气色极好。不久前,《洛夫诗歌全集》全套四册问世,他返台参加了盛大的新书发布会暨“洛夫创作60周年庆”,可谓为自己漫长而多彩的诗歌生涯做了一次巡礼。

洛夫是南京大学的客座教授,自然亲切地问起我供职该校的情况、写的传记研究进展,并送了我两本书:龙彼德的《一代诗魔洛夫》和洛夫诗集《给晚霞命名》。前者属于台湾小报人物馆系列,馆长为评论名家丁果,而龙彼德是大陆较早评述洛夫的诗人兼评论家。后者《给晚霞命名》为香港《明报月刊》和新加坡青年书局联合出版,是丰美的世界当代华文文学精读文库中的一册。

这是我第一次拥有台港版的洛夫著作,书上还有他洒脱的题赠。洛夫先生书法高妙,其墨宝常被当作华人文学赛事的大奖。诗家雅品之佳馈,令我笑从双颊生。

洛夫先生也将《给晚霞命名》题赠给浩泉会长。“礼尚往来,我也不让您空手而归!”浩泉会长说着,便笑眯眯地递上了一本翠绿封皮的新书,是他主编的《枫华正茂:加华文学评论集》,为“加华作家系列”之一。这是国内外首本加拿大华人文学的评论专集。书中有一篇长文,专论洛夫惊世骇俗的3000行长诗《漂木》,此诗为其在古稀之年创作,堪称其少作《石室之死亡》的姊妹篇,而评《漂木》的叶橹教授,亦是在古稀之年,写下此评,细致解读了诗人漂泊的宿命和奥义,令人歆服。

“趁热吃,冷了味道就差了。”洛夫先生见我出神、筷头慢,便招呼道。

诗人痖弦(右)向洛夫伉俪赠送纪念牌(温哥华,2016年8月29日)

圆桌上的茉莉花茶清香雅淡,点心精致可口:水晶虾饺、荷叶糯米、马蹄清糕、酥皮莲蓉包、广东话叫“煎堆”的珍珠麻团……洛夫先生遍尝了其他点心,还吃了两个煎堆。

“胃口这么好,身体也如此康泰!”我暗叹道。是归功于洛夫太太的一流厨艺,还是他一直坚持的游泳,抑或写诗可以调性养生?

2015年9月,我因“中加学者交换项目”再赴枫叶之国,旅经温哥华,在紧密的行程中,有缘再次拜会当地的同道和师长。参加痖弦先生温馨的庆生宴、在唐人街品尝梁丽芳教授和浩泉会长款待的粤式点心、在大华笔会会长微言的安排下,与文友索菲亚一家偕去海岛拜谒华人墓地……温哥华同仁的情谊令我感念,像那太平洋的碧波煦风,缓解着匆匆驿旅的疲倦。而在洛夫先生家中的午后小聚,不禁让我感到在倦于漂泊时,游子可以“静静地/蜷伏于你那/暖暖的灯火深处”(洛夫《灯火》)。

那日,同去雪楼的,还有《世界文学》原编辑和翻译家刘慧琴、知名华裔作家林婷婷、专栏作家和诗人宇秀。洛夫伉俪早已准备了一桌点心美食,笑容可掬地尽着地主之谊。雅洁的雪楼外,花团锦簇,林木葱茏,桌上的蓝莓和李子就采自绿草如茵的后院。

洛夫先生告知,再过两三个月,他又要应邀回国参加诗会和新书出版活动,而南京还将是此行的重要一站。近些年来,洛老几乎每年来宁,多次在南京的文化地标先锋书店以诗会友,读诗、谈诗、评诗。江苏文艺出版社亦成了与其关系最为密切、出版其著作最多的出版社之一。我为南京额手称庆,为银发诗翁源源不断的生命力和创作力而绝倒。年近九旬,他的肤色还是那样光洁红润,眼神温亮有神,还有一点点童子般可爱的狡黠。

刘慧琴、林婷婷两位前辈和同道在《世界日报》创有“华章”副刊,荟萃加拿大华人佳作,兼登世界各地华语名家之诗文,颇有人气。洛夫先生自然是一支极有号召力的健笔。这次,他的新诗《晚景》在“华章”刊出,样报带来,他一字一句地校读着,并拿出纸笔认真写下所有的刊误之处,丝毫不受女士们唧唧喳喳的打扰……他表示,自己太爱汉语,对文字有高度的洁癖,看不得一点差池。他不戴老花镜,依然写得清爽神俊,下笔即成书法。

左起:加拿大华裔作协会长陈浩泉、洛夫、本文作者(2009年6月,温哥华)

温哥华洛夫家中,左起:翻译家刘慧琴、诗人宇秀、洛夫夫人陈琼芳、正在认真校读的洛夫(2015年9月)

晚景

老,是一种境界

无声,无色,无些些杂质

天空的星光不再沸腾

不再知道

云

何时会从胸中升起

那种无可言说的纯粹

鱼子酱与豆腐乳相拥而眠

坛子里冒出异味

宣告秋天即将结束

然后慢节奏的活着

蠕蠕爬行

蜗牛般以口涎书写墙的苍白

溪水清而无力

但很安静,一种不错的选择

一到春天

便匆匆推着落叶与泡沫向遥远的

那个童年

漂去

老,是一道门

将关而未闭

望进去,无人知晓有多深

有多黑

卡夫卡的伤口那么黑?

无人知晓

我试着从门缝窥探

似乎看到自己的背影

在看不见的风中

一闪而逝

洛夫笑言自己晚年的生活“很日常”:读书写字、吃喝玩乐、“拈花惹草”。早上7点前起床,在书房待几个钟头,看书、创作、写信。楼下夫人打开收音机时,他就知道午饭时间到了。午后,或接待访客,或游泳,或侍弄小院中的花花草草,“慢节奏地活着,平静放松”。他和夫人琼芳女士执手到老,已经庆祝过金婚,戏称自己“50年不换届”,并为此深感骄傲。在他的心中,韶华不复的夫人依然是:“众荷喧哗/而你是挨我最近/最静,最最温婉的一朵”(洛夫《众荷喧哗》)。

相濡以沫中的生活琐碎照样入诗,佐证着洛夫伉俪爱情的平易、持久和新鲜,青春的笑语活泼泼地回荡在黄昏的诗句里:

赶快从箱子里找出我那件薄衫子

赶快对镜梳你那又黑又柔的妩媚

你务必在雏菊尚未全部凋零之前

赶快发怒,或者发笑

然后以整生的爱

点燃一盏灯

赶快从箱子里找出我那件薄衫子

赶快对镜梳你那又黑又柔的妩媚

点燃一盏灯

我是火

随时可能熄灭

因为风的缘故

——洛夫《因为风的缘故》

临别前,洛夫先生依然给每位来宾题赠新诗集,夫人依然将美食打包,让我带回享用。晚霞依依,两人并立目送着,如诗也如画……

而今,雪楼空伫,诗会云散,主人离开了温哥华,离开了祖国,甚至离开了他无比热爱的艺术的世界。去岁辞世的余光中带走了华语诗坛的一大片斜晖,洛夫先生今春远走,则又减却了诗坛和人间的无数温暖。能扛得起诗坛大纛的大家日渐老去,让人百般吟诵而仍有长久共鸣的经典诗作,似乎越来越少了。洛夫先生的仙逝,令爱诗人痛悼不已,而他留下的巨大空洞亦将很难弥补。

只能在追忆中读其书,诵其诗,慕其人了。在中华文化和世界文化互相对话的时代里,克服影响的焦虑,用伟大的母语努力而真诚地耕耘着,继续吟诵,追寻,达济天下,一生不悔。这或许是对洛夫先生,也是对纯粹诗歌最好的纪念……

石榴树

洛夫

假若把你的诺言刻在石榴树上

枝桠上悬垂着的就显得更沉重了

我仰卧在树下,星子仰卧在叶丛中

每一株树属于我,我在每一株树中

它们存在,爱便不会把我遗弃

哦!石榴已成熟,这动人的炸裂

每一颗都闪烁着光,闪烁着你的名字