产业需求导向的专业流行音乐教学设计

2018-03-25林岑芳

■林岑芳

(南台科技大学,台南,“71005”)

在产业会议与相关对话中,专家们常期许正规流行音乐教育未来能系统化地培育出具有深厚文化涵养、扎实功底、足够敏锐度且能进一步将之自如地运用在各种元素迥异之乐风中的好手。由于传统的学院音乐教育虽然各种理论细密扎实且脉络分明,却不适合直接套用于流行音乐教学中——因为流行音乐不论是在创作动机的思维层面、美感的表现方式、音乐语汇、乐器色彩还是在整体音乐性的建构方式上,甚至在与观众及受众的互动方式方面,都与传统古典音乐有很大的区别——因此落实在流行音乐教学上,势必应有所调整,但仍须将保留或建立深厚的功底作为基石,①系统且严格的音乐基础训练能帮助学生快速提升能力:和声学中的建构与分析能帮助学习者突破盲点,更精准快速地掌握音乐色彩;曲式分析与对位法的观点对于音乐成分的解析仍然十分有用;乐器学与管弦乐法能提升学生对配乐的音乐类型的认知程度;音乐史观对于乐风的掌握而言同样具有深厚的影响。只不过当代流行音乐的美感与知觉与从前的音乐不同,需要融合新的观点元素更全面地学习,不受限于从前的框架而已。这是课程内容设计上的挑战与需要面对的课题。

此外,流行音乐系的学生多数具有听觉学习型的特质,这种特质使其对理论式与阅读思辨的学习方式倾向较不熟悉,逻辑化拆解音乐元素的能力有待提升。而就产业现况而言,许多资深流行音乐工作者深刻体会到可从古典专业训练课程中得到成长,而自行研读音乐理论或找专家授课。然而个人化的学习皆仰赖自身的领悟力,而如何有效率且系统化栽培符合产业需求的、更有竞争力的新鲜血液,一直是业界的期待,因此专业流行音乐科系的设立可以为产业的发展带来提升是毋庸置疑的。

系统化的教学设计保留传统音乐教学中的精华,再与流行音乐的各种特质相互融合是很重要的。由于流行音乐本身具有不断快速变动与吸收各种文化元素的特质,因此教学上的设计需要经常性地调整,才可能保持适用性。也就是说,形式上一套固定的内容与章法,在流行音乐教学领域可说几乎不存在。然而形式的固定性虽不成立,传统音乐系严谨的理论架构中对音乐本质认知所设计的各种课程训练,仍有其不可取代的成分,只是需要设计者同时受过严谨古典训练且熟悉流行音乐。而笔者正好毕业于师大音乐系且跨领域从事流行编曲制作等将近二十年,因此尝试在工作中将体认到的科班基础融入课堂教学,并多次邀请业界专家协同授课,以期达成教学所需的效果。本文将以笔者在南台科技大学流行音乐产业系的课程设计与实际教学状况,以及结合部分业界专家的意见加以讨论。

一、流行音乐学生的特质

不同的人格特质往往造就不同的喜好,进而影响不同的学习方向与专长。广泛地观察,不同行业之间的从业人员之所以选择该行业,亦有其人格特质倾向。由于流行音乐具有不停吸收、融合各种文化元素的特性,其与媒体和科技的发展间有不可分割的关联,它的核心能量充满了变动、跳跃的因素,因此吸引到的学生,多数为具有较喜爱尝试变化、新鲜事物与充满想象力的人格。此外,歌曲多为抒发情志之用,因此对情绪与感情的专业表现力与创造力的要求相对于其他科系而言高出许多,学生也往往具有特别丰沛的情感能量,这也是重要的特质之一。

很多研究已证实人格特质会影响到“学习型态”。透过有系统地了解学习者的“学习型态”与人格特质,教育者能更有效率地进行课程规划与教学实践。①黎碧玉《五大人格特质与学习型态相关影响之研究》,朝阳科技大学企业管理系硕士论文,2012年,第1-2页。笔者于2017年分别教授南台科技大学流行音乐产业系一年级甲班与二年级甲班之“创意思考与设计”课程,于课间以VARK理论系统十六项演练测试学生之学习倾向,②参见薛良凯著《今天创意教什么》,暖暖书屋文化2012年版,第90-92页。从统计结果之分布来看,学生以听觉学习占绝对多数,其次为图像辅助之视觉学习型,少数学生具触觉型特质,而阅读型的学生占比不到百分之十。音乐本身是由听觉感官所接收的,这样的调查结果似乎并不让人意外,它反映出同学们在各种不同内容与教学方式的课堂中所呈现的学习态度与学习效果的区别,确实有其背景因素存在。有鉴于此,课程进行方式须注意到此“学习型态”的特点。③听觉学习型的特点为“需要学习有效率的听……与学习提出关键、核心的问题”。见薛良凯著《今天创意教什么》,第84页。

此外,根据雷蒙德·卡特尔(R.B.Cattell)十六项人格特质量表的分类(见表格),可以看到易与流行创作外显特征联系在一起的“情绪化的”、“活泼的、热情的、有表现力的”、“不实际的、幻想的”与“情绪稳定的”、“严肃的、谨慎的、安静的”、“实际的、传统的”是相对的。为何说是外显呢?由中国古老的《易经》与太极的智慧得知,动与静的根源为一体,那些最为动态的展现,往往需要内在最深沉的止静来铺陈。也就是说,若学生希望在瞬息万变的流行乐坛能扎根深入,其实更需要具有比一般人更潜沉的思维能量,才能够真正茁壮成长,而不会因为知识粗浅而很容易地被冲刷掉。

表格 卡特尔十六项人格特质量表的分类④参见Heather M.Fehriinger,Contributions and Limitations of Cattell’sSixteen Personality Factor Model(accessed 2018-08-05).http://www.personalityresearch.org/papers/fehringer.html

若以这样的观点来看,可以进一步理解到,引导流行音乐学生学习时,若顺着外显的取向,即较为动态即兴的、有想象力而不严肃的方式,有“设计”地将理论与层层架构以合适的范例、恰好的时间点来带入,比较能够顺势引导学生对基本功与需长时间重复学习练习才能掌握的技术与能力产生自发的学习兴趣。并且就教育的本质而言,需要顺性辅导、因材施教,因此,如何让学生体认到学习流行音乐绝不仅止于乐声响起当下的冲动感受,而能关注酝酿这些感受背后的综合复杂成因,需要教师深度地综合自身学习与经验,并以最新的信息来呈现给学生。

二、流行音乐学生的学习背景

目前台湾地区流行音乐系与传统音乐科系相较之下,招收的学生中有很大一部分比例并未接受过专业音乐课程训练,而多数是在社团或音乐活动中以自由学习的方式来接触音乐,因此对于音乐理论的认知较为陌生。除此之外,由于多数学生不具备中学音乐班的音乐专科背景,因此他们不论主修表演还是幕后工程创作,皆多半未曾受过严格的专业训练,在技巧功底上有需要特别补足的地方。

演奏、演唱等表演类型的技术的不足容易被体会到,理论认知类的根柢由于潜藏在音乐的内蕴中,若非专业的导引,学生未必能够发觉自身的匮乏,以及辨认程度上的区别,也因此不一定懂得这些功底对自身音乐能力的影响,在学习之初对于这类科目的必要性有时难免产生疑惑。这个部分需要教师善巧引导,让学生有所体悟才能让教学进行得更顺利,也让学生这方面的音乐素养得到提升。

虽然技术的锻炼可能起步较晚,流行音乐系学生对音乐的感受度却未必较传统音乐科系的学生弱,且多数学生都是抱持非得学习此专业的态度说服长辈而来的,对流行音乐怀抱相当之热忱。除此之外,由于没有受过制式化的训练,在创意想法上往往能有意想不到的发挥,这些学生的作品与表演经常能有较传统音乐科系学生更多的新鲜挥洒,更能引起一般大众的共鸣。

三、复合式内容的课程设计

鉴于流行音乐系学生的学习特质与背景,再加上大学阶段学生的理解力已较中小学时期明显好得多,若将课堂授课中的音乐范例以链接复合的方式讲解,带入理论认知的内容,学生较容易在当下产生感受与领悟,并体会到学习本身带来的愉悦与成效。①笔者在实际教学中经过一次次地设计演练,从与学生的教学过程互动中察觉到,这种做法对教学进行十分有效,特别是基础理论类的课程。以和声学为例,在这种方式引导下,不少初学的学生,甚至那些本可不必修此课程的舞台组同学,②南台科技大学流行音乐产业系由留德音乐教育博士陈姿光规划招收两大类组学生:第一组主修创作表演与演艺经纪,第二组主修录音后期制作与舞台灯光音响,各有核心之必修及选修课程。虽然感觉和声学既陌生又不容易,却表现出很高的学习意愿,宁愿接受花很多时间学习,成绩可能仍然不高或不通过的事实,还是觉得课程十分重要而坚持修习。

“复合式”指的是不同观点间的联结,并不是针对单科课程进度的进程——以音乐基础训练为例,仍然按照听音由单音至和弦、节奏由简至繁的原则来规划学期课程,只是在授课时同时考虑不同面向的观点。因此复合式课程设计的概念不限于同一门课程,而是将不同课程串联起来,例如将音乐基础训练与流行和声学、计算机记谱法三门课,从学期授课规划中,把相关主题内容加以联系,在不同的课堂上以该课程的观点与做法来解析特定的主题。然而若课程皆分散非由同一位讲师授课,可能会有实际执行上的困难,但同一位老师把自己的课程之间加以串联,仍然是可行的。

“复合式”概念的另一项重点,在于培养学生对各种看似不相关的音乐类型的客观分析理解力,使其能够不受曲风元素等外显模式影响,清楚辨认出音乐的核心编织手法——音高、音程、和声、节奏型、动机、曲式特征等等。以教授某一种特定的节奏型为例,笔者会把用电音、摇滚、抒情等各种不同曲风配器、不同速度的段落拿来作交叉比对,让学生练习听辨某一特定元素之准确性。对同一种特定节奏型在不同曲风而速度相近时的表现的讨论,能加强音乐基础训练的一般项目;而同样节奏型在不同速度段落的分析比对,以及更为延伸的相关变化,则能带入对位、作曲手法之分析(如增减值等),以增强学生的音乐逻辑思考力。

由于集中力量研究分析经典作品所得到的成长,能较分散精力大量接触一般创作物来得显著,笔者于授课中的范例皆取材自备受赞誉的流行创作,且经过估算一次课程的时间总量,挑选在有限时间内能充分解释的特定段落,每次将焦点集中于特定欲讲解之项目。以下提出之范例,主轴是音乐基础训练,然而秉持复合式内容设计的精神,实际授课时会在和声学、音乐史、作曲、编曲、计算机记谱法等不同课堂上,就同一主题加强不同面向的观点来进行分析。

四、音乐基础训练设计范例

流行音乐的语汇和古典音乐有所区别,因而就流行音乐教学中的音乐基础训练而言,笔者会偏重于协调律动(Groove)与音响色彩辨认的训练。

谱例1 响棒“关键”律动

谱例2 《爵士练习曲四》(Jazz Etude No.4)第1-6小节

(一)协调律动训练

以典型的、在华语抒情歌中(如《家家酒》中副歌的连串律动①演唱:家家(纪家盈);作词:葛大为;作曲:朱国豪;编曲:龟田诚治。例句:“要是像家家酒,想要家就有个家……”)被频繁使用的、时值比例为3∶3∶2的“附点八分—附点八分—八分”音符为例。②课堂记谱时根据原曲速度以及解说方式,可成比例替换为四分、十六分音符等等。它的组成与三连音及切分节奏具有相近的大方向,但各有各的特色律动差别,在快速演奏或演唱时,经过训练的听者可以立即加以辨认,但未曾仔细梳理过的听者就不一定能掌握。由于诸如此类的差别往往是造成不同动感与乐风的关键细节,而坊间流行歌曲谱多为概略记载,少见将细节皆精确标出者,甚或有多处失误,因此授课时笔者皆重新自行采谱,并同时引导学生关注这方面的疑义。

当此律动速度较快时,初入门的学生在引导下仍未必能立即把握住,因此利用软件将片段以不影响音高的方式将速度调慢,放慢到一定程度时,所有的学生都能顺利辨认出节奏型。当学生感受到这个律动后,再逐渐调快速度,同时让学生以拍打或口念方式跟着此律动,接着再陡然放慢或调快,经过几轮练习后,学生对这个律动的判别力有明显提升。若将原始律动速度设定为1,在课程中大约会让学生在0.5~2的范围内练习,来增强对此律动的认知。

同样是时值比例为3∶3∶2的音符律动,使用在不同曲风、不同速度时的听觉觉察,同时观察使用这个节奏的音色角色,也是授课的重点之一。这个部分的用意在增强学生对乐风的掌握程度,以及对客观的音乐核心元素的观察力。例如,它的组成使用在拉丁音乐中常用的响棒“关键”律动(Son Clave pattern,西班牙文)中有什么特征?(见谱例1)和华语流行曲中使用同样律动的音乐结构与风格有什么区别?当课程进行已涵盖摇摆(swing)节奏后,认识相关的新奥尔良爵士乐中著名的“3-3-2”律动的特色(见谱例2③Oscar Peterson,“Jazz Etude No.4.”(1973),Ray Brown Presents Oscar Peterson Complete(All Organ):Jazz Excercises and Pieces,for the Young Jazz Organist,New York:Charles Hansen Educational Music&Books,p.29.)……以上内容都是讲述与讨论的范围。

此外,由于电子音乐的蓬勃发展,可视化的鼓机(drum machine)节奏拍垫排列方式对学生而言,有时较传统的音符方式更容易理解。以德夫·史密斯(Dave Smith)公司的一款著名鼓机“暴风雨”(Tempest)为例(见图1),可用其成列的数字拍垫节奏编排方式来解说拍子的拆分。例如“八分节拍”(8 beat)使用从“1”到“8”八个按钮,“1”“2”代表4/4拍的第一拍的两个八分音符,“3”“4”、“5”“6”、“7”“8”依序为第二、三、四拍,若用鼓机排节奏的思考方式,这种律动则可“译”为按钮“1—4—7”(“—”表示期间的按钮不使用之),如此学生很快即进入状态。然后,再让学生跟着音乐数出鼓机上的八个点,并于“1—4—7”拍点上着重念出作为练习。尔后当播放音乐时,若有类似的律动出现,教师只要随着音乐进行中的节奏数出“1—4—7”,学生立即能明白提示,理解这个节奏点的律动特征。

图1 鼓机“暴风雨”(Tempest)操作界面

我们知道,协调律动的意义并不仅是节拍的时间值而已,其塑造出的具特殊美感的各音符轻重比例关系,以及音符间的拖拍、抢拍关系,会很直接地影响到律动给人的感受,而且这正是现代流行音乐协调律动中特别讲究的部分。更进一步来说,流行音乐中十分重要的混音工程,使得不同音乐类型的空间感与声音效果处理、摆位等皆对音乐气氛有相当大的影响力——对于这方面的信息听觉判读,也是流行音乐学生需要学习的音乐基础能力之一。在这方面,传统记谱与教学方式无法具体呈现出相关细节,而锻炼这些形塑曲风的细节的专业能力,也是业界对正式流行音乐教育的期待,如业界专家们出席南台科技大学流行音乐产业系举办的讨论会议时就经常提到这方面的期许。

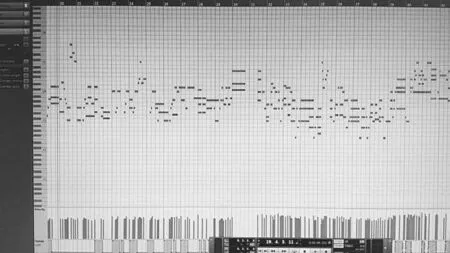

就这点来看,计算机音乐的发展为音乐基础训练带来了新的面向。MIDI编曲软件以施坦伯格(Steinberg)公司的“酷贝斯”(Cubase)为例,其“钢琴卷帘窗口”(piano roll view)能够帮助学生轻易地看出不同音符间各自的力度,以及使用控制器如延音踏板(sustain pedal)、弯音器(pitch bend)与各种效果器的情形(见图2);在时间值的部分,亦能清楚展现落点与结束点;以往只能依靠领会的方式来传授的音乐中细致的呼吸顿挫,以及需长时间研习才能领悟其特殊美感的拖拍与抢拍的表现,现在也能够通过视觉化的方式来帮助学生快速察觉到相关细节,进而提升学习效果。

计算机辅助教学需要特定的设备来支持,南台科技大学流行音乐产业系的计算机专业教室现有58台计算机以及配套的MIDI设备,除了投影仪外,亦配备了广播系统(见图3)。讲台上的计算机画面能与所有学生端的画面同步,教师端亦能个别地检视单一学生的计算机画面。笔者在讲授音乐基础理论课程时,会借助教室MIDI系统的功能来增强学生的理解,借由软件与视觉化手段等的辅助,帮助学生理解音乐中的细节。此外,笔者还于实际观察中发现,学生对于使用计算机MIDI设备有很高的兴趣,可见计算机辅助音乐教学应是未来不可挡的趋势。

图2 Cubase软件中“钢琴卷帘窗口”的单轨片段

图3 南台科技大学流行音乐产业系w1002计算机教室中业界专家卓士尧授课时的MIDI广播系统同步的情形

前文中曾述及“附点八分—附点八分—八分”音符与三连音,以及切分节奏之间的律动差异,为形塑音乐风格的细微之处,若将三者加以混淆,虽然可能音乐仍能顺利进行,但曲趣必定有明显的偏向。若以西方流行音乐中常用三连音的电子舞曲加以比较,由于差异性较大,学生不难认出其差别。①课堂中以著名DJ Nev所演奏之Skrillex:First of the Year(Equinox)电子音乐版本为一例。若是带有中南美洲曲风的碎音符较多的歌曲类型,这三者在曲中经常皆会被使用,且有一定倾向地被分别设计在排比的乐句中,使音乐有所变化而显得更丰富(见下页谱例3)——在这种范例中,学生不一定能轻易地正确区别之,特别是当节奏

谱例3 动画电影《海洋奇缘》插曲/片尾曲《我能走多远》(How Far I’ll Go)旋律谱的三个片段

谱例4 《乡下男孩可生存》第1-36小节速度较快时。因此,这个部分需要多次与较长时间的学习以稳固认知的基础。在经常性地引导下,以一个学期的时程来观察,多数学生到了学期末应对教师的提问时,都能指认出在乐曲中快速进行的律动属于三种中的哪个类型。

当学生对三种类型的律动掌握得较好了之后,则能顺势介绍运用到这些律动的各种音乐之作曲手法与乐曲分析,以及与音乐史相关的文化背景部分。以著名乡村歌手小汉克·威廉姆斯(Hank Williams,Jr.)演唱的自创歌曲《乡下男孩可生存》(A Country Boy Can Survive)为例,①该曲由小汉克·威廉姆斯于1982年创作并录制,为其代表作之一。在律动的练习部分除了指认核心动机节奏、逐拍之节奏听辨外,也让学生注意此曲之特色乐句的长度以及构成的方式(见谱例4)。曲中的调式调性混用属于音响色彩辨认的教学部分,笔者授课时会将这些依序讲述,最后再做音乐性与历史地理背景知识的统合整理。

(二)音响色彩辨认训练

音响色彩辨认的内容除了音程与和声之外,亦包含单旋律进行的相对音高认知。有别于传统音乐科班强调对无调性绝对音高的辨认,流行音乐基础训练课程的音感训练更注重的是声响色彩功能的辨认与连接——在这个观点上,与欧洲学派的音感训练理念较为接近。①参见蔡振家《绝对音感的认知心理学研究》,载《关渡音乐学刊》2004年第1期,第77-92页。除此之外,这个年纪的学生对于绝对音感的养成训练已远不若年幼学童容易,但拥有一个定位点成为相对音高的指标仍是一件于工作有利的事情,因此在绝对音高的培养方面,笔者仅挑选440Hz的标准音当作记忆的定位点,成为比对相对音高的指标,且以随时插入、游戏式的方式让学生加强印象。在这种方式下,经过两学期后,约有半数同学已能随时哼出大约准确的440Hz音,作为比对绝对音高的指标。此外,课程中的音感训练都着重于相对音高、各类型音程的振动感、各种和弦的声响色彩感的认知,以符合产业需求。

虽然是听觉的训练,但在课程中适时以听觉与逻辑分析并行的方式提点学生,能帮助其无疑义地认知这些音程与和弦的感受由来。由于声音的振动是自然物理现象,而各种音程与和声的分类属性,亦为振动比的组成所造成的等比例效果,因此注重色彩与相对位置的音感训练实际上也就是侧重于训练听觉对音响振动比的感受。此外,通过观察泛音列与频率振动比的现象来解说音程与和弦的和谐度(比如为什么完全八度与完全五度的声音听起来纯而空泛,而和弦中的大三和弦声音色彩特别明亮爽朗等等)以及由泛音结构分布比例构成音色,都是以科学的观点来观察音响色彩。此外,在流行乐坛中日趋主流、近年十分风行的电子音乐,其音色虽然在自然界中并非真实存在,但这些借由电子声音产生器调配发出的各种特别的音色,也能借由科学物理的观点来向学生说明,并让学生在MIDI工作站上动手实操体验。

借由科学观点辅助,学生体会到完全八度、完全五度等音程以及大、小三和弦等之音响特征,及其和谐程度的区别,皆缘于物理振动原理;作为成功铺陈情绪张力所必需的和声变换,特别是和声的功能性,亦为客观严谨设计之结果,而这些音响所具有的特性亦为遵循物理原则而来。这样的引导强化了学生对音乐中的理性与感性的联结思考,培养其内在听觉分析能力与客观解析能力。经过说明分析后,学生在面对自己与他人的作品时,明显地展现出较为客观的观察态度,也为和声学的课程进行提供了较好的根基与桥梁。

音响色彩辨认训练中,除了不断练习各种音程、和声的色彩认知能力,随着课程的进行,也训练学生对多声部和声与和声连接中的上下外部音高音程,以及循序进入和声内部的音高音程的辨认能力。这部分对刚开始接受音乐基础训练的流行音乐系学生而言特别困难,但若要提升编曲与配乐的能力,这个层面的音感也是很重要的。在一般的音乐科系中,由于学生通常较早开始练习听音,并强调绝对音感、非调性以及音堆(tone cluster)听音的练习,学生已习惯于个别地辨认、拆解和声的组成音,认知力普遍较强,但这样的训练方式可能较着重在绝对音高的辨认上,普遍而言却不一定在提高学生对功能性的流行和声音响连接与音乐性的感受力方面带来较好的效果——这是笔者求学时期观察同侪的经历与体悟。

流行歌曲的旋律听音和传统练习中的单旋律听写,有不同的着重之处。暂不讨论声乐范畴的影响,仅就音高与节奏等音乐基础层面来看,同一首歌即使速度不变,不同歌手演唱会有不同的转音、装饰音与不同的时间细节,因此有各自独特的美感。所以在旋律听音练习时,笔者会分成几个步骤:首先要能跟着歌手哼唱,接着练习写下旋律骨干音,再仔细标出各种转音、装饰音与推前、移后等细节——这样的练习能够加强音乐性的提升,因为流行歌曲中相当多的转音与推移本身是音乐性的重要内容,若轻易删除简化则会失去原本的美感态度。找出骨干音能帮助学生理解分析作品,推敲旋律的细节的目的亦在提升学生对美感以及乐风的敏锐度。

在课程中,当学生已将指定乐段的节奏与和弦音高等练习至一定程度后,接着再从整体角度来分析乐曲特点,把曲式、对位、和声与配器等作问答整理,以联结其他相关的音乐理论课程,提升学生多角度审视音乐的能力。

五、业界专家协同授课

因为重视业界的经验传承以及与产业的接轨联系,南台科技大学流行音乐产业系经常聘请业界专家来协同授课与交流。以2017学年度下学期为例,笔者在该学期十八周中任教的课堂中即举办了十五次两个小时以上的业界专家讲座,请专家担任协同授课的指导教师——受邀的业界专家包括音乐制作、配乐、音乐营销、视觉统筹等领域的资深人士(见下页图4)。除了课程中的专家协同授课,系里亦时常举办涵盖舞台、灯光、音响、企划制作、乐手乐团、电音等领域的业界专家讲座研习,让学生与任课教师及流行音乐产业有良好的互动与信息链接,帮助学生在求学时期即明白业界需求,建立良好的职业观念。

图4 业界专家授课实况。目前邀请过的业界专家包括著名金曲制作人周岳澄先生(左上)、资深音乐制作人蔡旭峰先生(右上)、配乐名师卓士尧先生(见图3)、相知音乐公司营销总监江季刚先生(中)、卓著文化公司副总经理卓锦汉先生(左下)、视觉统筹邱焕升先生(右下)等等。

学生在入学之初对产业所需要的技术与专业度,以及实际工作中的竞争压力难免不够清楚,却对未来有许多幻想期待,这个部分通常也是业界专家讲课时有所感受而提出的意见。因此业界专家们在授课时除了专业的技术内容外,更强调从业的态度、行业环境的现状与未来,以及新进人员在团队中的自我定位等方面。不同于古典音乐家们钻研而能独自精彩,流行音乐产业需要协调合作,才能达成目标,赢得市场的胜利。业界现职的专家们所说的话对学生相当有说服力,听过许多专家介绍自身的经历与说明后,不少学生逐渐矫正心态、建立正确的观念,为未来进入业界做准备——学生们的成长,也是师长、专家们的期许。

结 语

专业流行音乐科系的设立能够为产业的发展带来提升是毋庸置疑的。在课程中藉由演练、分析优秀的作品,并将传统音乐科系中的音感训练、和声学、曲式分析与对位法、乐器学与管弦乐法、音乐史等各科目相关之处复合地应用于各相关课程中,能帮助学生快速建立一个较完整清楚的音乐能力培养观念与系统,在学习上更为顺畅。经过引导后,学生认识到这些科目能帮助自己从不同的面向来剖析音乐作品,也体会到理论成为自己能力的一部分时带来的影响。也因为在练习中体认到的客观理性角度,学生们也开始期待未来能将这些分析能力运用在对自己的表演与创作的判读上,从内在提升自身的音乐素养。

具备综合性的概念之后,许多学生发现自己需要对这些专业科目有更多的研究,因为复合式的教学提供了科目间的联结,但深化各项能力还需要自发性的学习意愿才可能实现。因为流行音乐系的课程内容涵盖范围较古典音乐系更广阔,笔者自身的经验是需要投入更多的时间与付出才能有比较好的工作能力,只是学生们入学之初可能还没有这样的概念,若只是怀抱着热忱与想象,没有落实正确的角度与行动,是无法一步步接近理想的。

有效率且系统化地栽培符合产业需求、更有竞争力的新鲜血液,一直是业界的期待。期望流行音乐系的建设不但能加速产业的发展,更能培育出有责任感、有理想、有志气的青年,为社会带来更多贡献。