真性灰娃

2018-03-21孙德喜

孙德喜

扬州大学文学院

我与灰娃先生相识只有一年左右的时间,只是2017年夏天在北京与她见过一面,但是她给我的印象却很深刻,如果用一个词来概括,我觉得应该没有比“真性”更确切的了。所谓真性,就是指一个人具有率真、纯真和天真的性情,对真理和美有着强烈的憧憬和追求。如今灰娃已是90高龄的老人了,但是从我对她的拜访和交谈中,我感到她是以真而感人:待人真诚,情感真挚,说话真切。阅读了她的诗集《灰娃的诗》和《灰娃七章》、自传《我额头青枝绿叶:灰娃自述》以及散见于报刊的诗文,更加深了我对她的认识:她就是一个真性之人。

一

灰娃在童年时代就已培植了真性的种子。1927年,灰娃出生于陕西西安附近的临潼农村。这个汉中农村给灰娃的印象是十分和睦与恬静。尽管陕西的乡村还很落后,贫困和饥寒常常困扰着人们,但是在传统文化的伦理道德约束下,在乡绅们身体力行的影响和治理下,这里一片祥和。传统的乡村没有法律,却有乡规民约,遇到什么矛盾纠纷,就由村里德高望重的族长和教书先生主持公道,进行调解和处理。因而,贫苦中的人们并没有弱肉强食,抢劫杀人,而是以乐观的态度生活着,不时咧开嘴巴,发出爽朗的笑声。他们在极其贫穷的情况下,不仅没有悲观的情绪,而且以其坚强的毅力,将生活创造得有和谐,有温馨,有深情,有诗意,有真美。灰娃的乡村记忆很有点像现代作家沈从文笔下的湘西。灰娃以一颗童真之心,看到了人世间美好的一面。

灰娃的家庭有些复杂,她的外祖父家族来自遥远的西方,具有异族血统。她的祖父家庭条件不错。在灰娃的记忆中,她小时候住在一个庞大的庄园里,能够让她读书上学,接受比较好的教育。后来,虽然家族破败衰落,却使她接触了底层的孩子,体验到他们贫困的生活和真率的性情。她以一颗纯真的童心体验乡村生活的诗情画意:“整座庄园里外周遭,则林木翳然,竹簧摆动,星月闪烁,鸟雀争飞。时而风响树应,虫叫鸟鸣,足具光影幽妙,天籁入景之致。”年幼的灰娃总是以一颗纯真之心感受她所生活的世界,感受她周围的各种人和事。因而,她所看到的世界是神奇而美丽的,极富童话色彩。在大家庭的庄园前树立着的高大的水车就很神奇。巨型的木轮在幼年灰娃的眼里高入云霄,转动起来,吱吱嘎嘎地响着,就像唱着一首古老的歌谣。随着水车叶轮的转动,清亮的水珠接连滴落,在空中闪耀着晶莹的光,让年幼的灰娃看得十分入迷。由门前高大的水车再往远处眺望,灰娃见到了遥远的天际处终南幽蓝的峰巅和太白山常年积雪的主峰。这种若隐若现的风景可以勾起人对于远方的无穷想象:终南山里住着神仙吗?太白山的雪峰晶莹剔透,大概是美丽小公主的庄园吧!

陕西关中农村的麦秸垛

灰娃家庄园附近还有一座墓园。在许多人看来,墓园总是与鬼魅相联系的,常常让人感到恐怖阴森。但是,年幼的灰娃却没有这种感觉,在这座历史久远的墓园里,她看到的是高大的树木、茂盛的野草,还有许多野兔、野鸡、虫子、鸟雀之类的小动物。她常常和一些农家孩子一样,到这里玩或者带着钉耙来耙干枯的树枝,然后背回去,当柴禾送进锅灶,用来烧饭。20世纪60年代初,灰娃回到家乡探望,特意寻找那座墓园,可是墓园已经在大跃进中被铲平,改造成了耕种的农田,她看了觉得非常可惜。

在亲人中,灰娃最爱的是母亲,母亲最突出的才干就是女红。灰娃清晰地记得她在幼小的时候见过母亲的女红作品:“那披肩、衣领、袖口、袖筒、帽子、背心、兜肚、百褶裙、鞋面、汗巾……绣满花鸟人物和戏文片段或整首的恋歌:《蝴蝶杯》《白蛇传》《西厢记》《玉堂春》……那些绣品看上去满目璀璨,那些纽扣,细铜丝编就中心有一个景泰蓝美人。母亲曾把一件背心给我穿上过端午节,上面满绣花鸟,滚了一道道宽窄不同的花边,五彩金银,光色闪闪,煞是好看。”灰娃还记得母亲亲手做的门帘,上面印有“麒麟送子”的字样,最迷人的在于其形式非常别致:上面三分之一覆盖着网(叫“络子”或者“网扣”),而且做成了镂空图案;下面系着一排小铃铛,铃铛下面还缀有长约20公分的穗缨,一旦有风吹过,小铃铛就会发出一串串清脆悦耳的声音。由此看来,灰娃母亲的女红已经不再是单纯的日常生活中的实用性的缝补,而是绣成了艺术,绣出了诗意,绣出了文化。年幼的灰娃能够注意到母亲精湛的女红技艺与精美的绣花作品,沉浸在母亲的艺术制作之美中,自然而然受到了母亲的艺术熏陶。

陕西关中乡村大路

1931年,年仅4岁的灰娃随父母迁居到了西安城,居住在碑林附近的一所大宅院里。大宅院的边上有一个小小的院落。小院子里长着一棵石榴树和两棵木槿树。其实这是一座废弃的后花园,荒废了没人管,灰娃将之称为自己的“百草园”。灰娃一放学,就将书包一放,独自跑到后花园里。在这里,她捡拾到鸟飞过时掉下来的美丽羽毛,还有一些花儿啊、叶子啊、瓢虫啊,她拿一个盒子把这些“宝贝”仔细地装起来。平时,她就坐在一棵横向长势的很矮的树干上,双脚轻松地放在地上的一把石凳子上,把盒子打开,一件一件细细欣赏。有时她还把自己会唱的歌全都唱一遍。

灰娃家厨房的旁边有一块空地。母亲在上面砌了好几行砖头,形成一小块平展的砖地。春夏之间,砖缝里长出了草。灰娃常常蹲在旁边观赏小小的草叶。不仅如此,灰娃还在砖地旁边的地块里种上草茉莉和指甲草等花花草草,浇水呵护,一两个月后,便开出各式各样的小花,悠悠地散发出香味,这里就成了灰娃的小花园。到了盛夏的夜晚,灰娃常常拿一张凉席铺到花草旁边的砖地上。她喜欢仰躺在凉席上,仰望天上的繁星。看到兴致勃勃时,她就把所有会唱的歌全唱一遍。第二天早晨醒来,灰娃感到非常奇怪,她居然睡在自己的房间里,不由想起消失的星星,禁不住鼻子一酸,哭了起来。母亲哄着她,并且告诉她,到了后半夜把她抱回房间里了,但是灰娃仍然不乐意,抱怨母亲不该把自己抱离她的浪漫天地。她在这小小的自然世界,陶冶了真的性情和艺术情趣。

到了八九岁的时候,灰娃忽然梦想自己长大了要当音乐家,她也不知道那个时候自己怎么一下子就对音乐产生了浓厚的兴趣,只觉得自己就是为音乐而生。她听说,音乐家是需要点着蜡烛作曲的,可是小小年纪的她买不起蜡烛,也就点不成蜡烛,怎么作曲呢?她便想了个办法:以月亮代替蜡烛。恰好她的家里有一个木梯。她便搭着梯子爬到房顶上,因为她觉得房顶离月亮近一些。这样,她便可以就着银色的月光作曲了。她要作好多好多的曲子,写好多好多的歌,她已经把自己想象成了一名音乐家。2017年8月24日凌晨,灰娃通过微信发给笔者一张图片,是尼采的一句话并配有一段语音。图片的内容是,一座小木屋里,一只小鸟以此为家,小鸟的前面有一朵白色的玫瑰花。这幅画显示出作者的人生境界:小鸟不需要豪华的窝,只要有一间遮风避雨的小木屋即可。小木屋里没有其他陈设,伴随着小鸟的是象征着艺术、浪漫和纯情的白色的玫瑰花。笔者就此画询问了灰娃,其作者是谁,画名叫什么?她告诉我:这画是她偶然见到的,不知道其作者和画名。只是见了这幅画,就情不自禁地想起了童年的梦。不过,她认为自己后来的人生都与这个梦相反。后来,笔者通过向朋友咨询了解到,这是荷兰水彩画画家马约雷·巴斯汀(Marjolein Bastin)的作品,是组画《田园故事》中的一幅。灰娃发来的尼采的那句话是:“人生的幸运就是保持轻度的贫困。”那段语音谈的是对尼采这句话的理解和认识,是对那幅图片的解释,更是她对童年梦想的追忆。

在西安,灰娃进入师范附属小学读书,她的读书与许多作家一样,偏爱国文和艺术类的课程,对于比较抽象的数学不感兴趣。读小学期间,灰娃最擅长的是唱歌。老师拿来新歌,还没有教,她就能够看着乐谱唱起来,基本上都能唱准,很有音乐天赋。乐谱上的各种符号:延长音、符点音符、三连音、休止符等都能准确地演唱,而且节奏也把握得比较到位。她后来说自己当时唱歌凭的是直觉。因此,她的音乐课成绩不错,音乐老师也特别喜欢她。数十年后,灰娃回忆起小学时候所唱的歌,依然历历在目。其中许多歌曲是著名音乐家黎锦晖先生的作品,其中《小麻雀》《可怜的秋香》《月明之夜》《葡萄仙子》和《三蝴蝶》等是灰娃常常喜欢唱的。此外,作为小学生的灰娃还唱了《满江红》(岳飞词)、《悲秋》《很久很久以前》《念故乡》《渔光曲》《长城谣》《义勇军进行曲》《救国军歌》《卢沟桥》《旗正飘飘》等名歌。这些歌的歌词,灰娃到了八九十岁的年龄仍然记得非常清晰。2017年8月5日中午,年已90的灰娃还为笔者等人唱起了《卢沟桥》。在唱之前,灰娃给我们讲了这首歌的形式——一问一答;曲调是《小放牛》的。

在国文课上,不少孩子常常为写作文而头疼犯愁,而灰娃却显示出她的写作天赋,她根据老师布置的作文题,竟然在不自觉中写出了诗。有一次,老师在课堂上布置学生写一篇题为《春》的作文,要求在两小时内写出。灰娃就将自己的所见所闻所感写了出来,交给老师。没想到,居然得到老师的夸奖,而且老师还将她的作文念给全班同学听。按照老师要求,这篇作文应该写成散文。可是灰娃竟鬼使神差地写成了分行的形式,后来她自己都“百思不得其解”。

同时,灰娃还喜欢涂鸦,她常常在书本的插图上画上自己,还在山的脊背上写上自己的名字。数十年后,她想起来这些事,觉得都是很幼稚的东西,不过,对她来说印象又特别深。灰娃在课本上的“涂鸦”,在许多成年人看来,确实“幼稚”得很,但是从她“涂鸦”的内容看,她在潜意识中将自己融入到了自然之中,让自己尽情享受美好的大自然。她在山的脊背上写上自己的名字,对于她来说,是极其庄重的命名,表现出她对大自然的挚爱,也反映出她的童话思维,她以一颗纯净的心看待世界。

纯真的种子在灰娃童年时就被植入她的心田,后来她在几十年的人生中也都一直保持着这份童真。

二

1939年,对于灰娃来说具有极其重要的意义。她在这一年被姐姐和表姐带到了延安。这一年,灰娃才12岁,还是个不懂事的女孩。由于她发育比较晚,个头比较矮,看上去只有八九岁的样子。

在到延安之前,灰娃先在安吴堡的青年训练班里接受培训。虽然这个青年培训班条件简陋,生活艰苦,但是灰娃却感受到了大家庭的温暖。由于她年幼,大家都把她当小孩看待,得到了培训班里大哥哥大姐姐的照顾。经过大约半年时间的学习,灰娃等人踏上了去延安的路程。在去延安的路上,灰娃真切地感受到共产党人的亲密与可爱。从安吴堡到延安,大多是山路,但是,大家能够相互帮助,互相搀扶,不让一个人掉队。灰娃由于身体矮小羸弱,走路费尽了力气还是速度缓慢。年岁大的同志看到灰娃走得艰难,都非常热心地帮她扛背包,拉着她的手往前走。遇到高大的石头或者坎儿,灰娃很难爬上去,年龄大的同志就转过身去以背靠背的方式背着她,或者直接提着她腰间的皮带,将她提了上去。一路上,灰娃给大家添了很大的麻烦,但是没有人抱怨她拖了大家的后腿。然而,灰娃那颗敏感的心却有些不自在,信心不足,情绪甚至有些低落。那些年岁大的同志为了消除她的消极情绪,便给她讲故事,说笑话,给她鼓劲。这令灰娃感到特别温暖和幸福,但也形成了她“不善于思考,处处依赖环境的性格习惯”。灰娃的这个说法固然有谦虚的成分,但也表明她以自己的单纯和真挚的态度对待每个人,信任每个人,让自己生活在纯真的童话世界里,当然也想象不到世界的复杂性和残酷性。

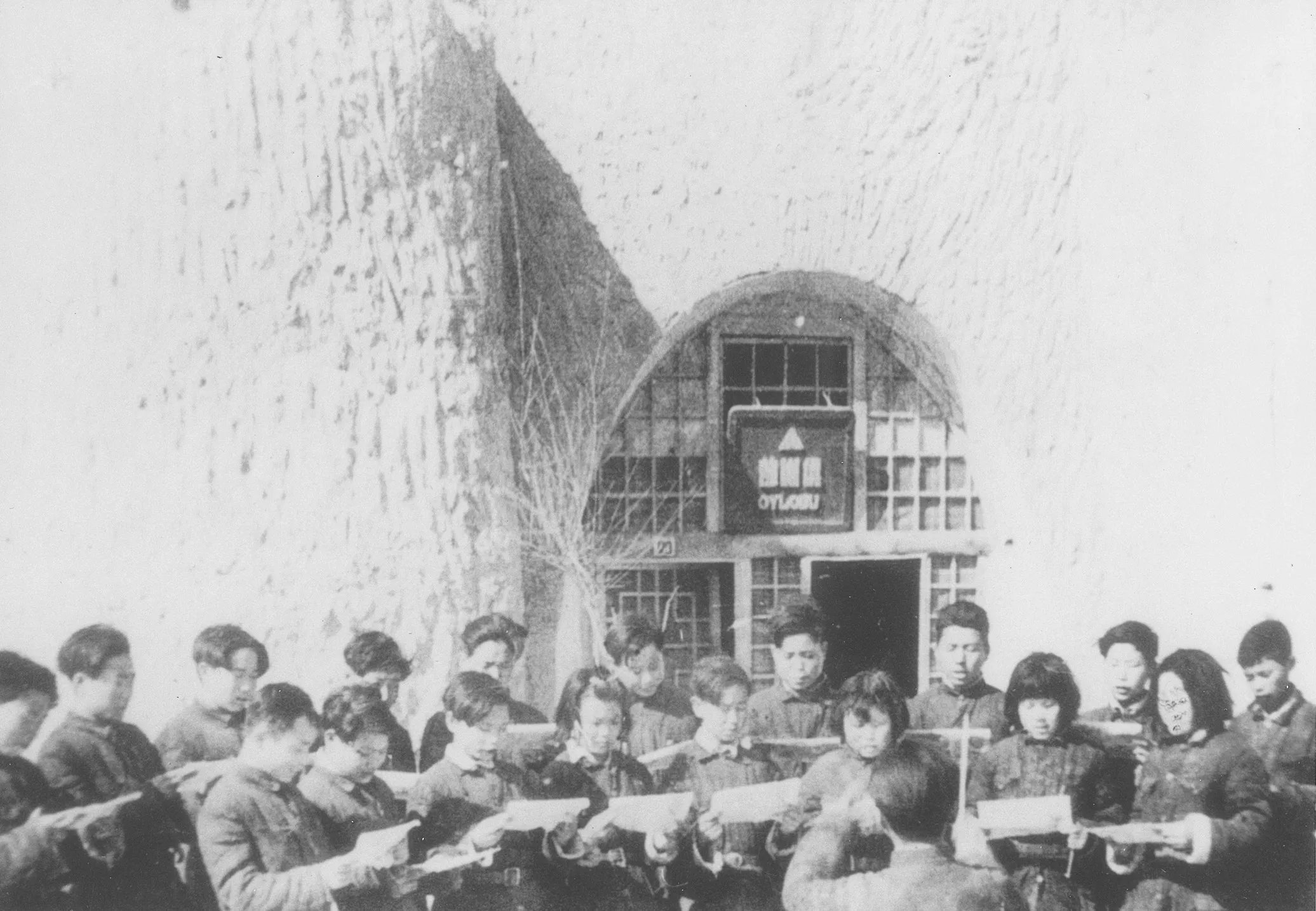

1942年,延安儿童艺术学园的孩子们在音乐课上练歌,指挥者(背影)为黄歌,前排右二为灰娃

1943年,延安儿童艺术学园的孩子们,园牌右侧有刘海的女孩为灰娃

来到延安,生活虽然非常艰苦,但是灰娃接触到了一些非常真率的人,这些人不仅是艺术家,很有才华,而且都是性情中人,待人真诚,令灰娃感到心情舒畅。经过短期的泽东青年干部学校学习之后,灰娃被分配进入了儿童艺术学园,一边学习文化艺术,一边表演节目。她们的日常生活由指导员管理。美术家张仃被聘为学园的艺术导师,但不给灰娃他们授课,而是给艺术学园的老师们讲课。有时,学园的老师们带着灰娃他们到张仃等人创办的俱乐部参观抗战漫画展和木刻展。灰娃亲耳聆听张仃给他们一幅一幅地讲解这些作品的意思,作者是个什么样的人、作品具有什么样的思想内涵和艺术风格,等等。对于张仃的讲解,不仅儿童艺术学园的老师们爱听,就是十四五岁的灰娃也听得十分入迷。与此同时,灰娃觉得周围的人都很开朗,自由的气氛十分浓厚。张仃、杜矢甲和塞克被誉为延安“三怪”。之所以落得“怪”的名号,是因为他们在1940年前后个性表现非常突出,而且在言行上无拘无束。这三个人不仅穿着别致,颇具欧式风采,而且讲话和行为都很随兴。在距离文化沟不远的蓝家坪,住着许多作家和艺术家,他们在萧军带领下,由张仃设计,居然将山坡上一所破旧的房屋改建成非常时髦的作家俱乐部。对于延安的文艺氛围,灰娃自己也有切身的感受。她与小伙伴们经常来到作家俱乐部唱歌,演童话剧,跳假面舞,观赏外国现代名画的复制品,就连现代艺术中的印象派、野兽派和立体派等风靡西方世界的美术作品都可以观看到。不仅如此,她与小伙伴们在俱乐部里还听到诗人艾青和李又然介绍法国的风尚和巴黎艺术家们的生活、作家萧军用俄语演唱的俄罗斯民歌,可以看到张仃客串演出的小品《罗密欧与朱丽叶》……在这自由的环境中,延安的文化人以开放的姿态拥抱和接纳人类精神宝库中的各种瑰宝。这些都在无形中陶冶着、滋润着、哺育着灰娃。灰娃在延安度过了她人生中最无忧无虑的美好时光。因而,灰娃也一直将这段时光珍藏在她的记忆中,并且在她的脑海中被理想化和浪漫化。

1941年10月19日,延安的少年剧团首演童话剧《公主旅行记》。在这部由胡沙编剧、程云导演的戏剧中,灰娃扮演轻盈活泼、天真烂漫的小公主,给在场的观众留下了极其深刻的印象,于是,灰娃获得了“八路军公主”的美誉。这个美誉当然是对灰娃表演的充分肯定,也是一个纯真可爱的女孩在延安生活中备受年长同志的关心和爱护的写照。换句话说,灰娃来到延安之初,就是一名八路军的活泼可爱的公主。这是令灰娃终身难忘的一段经历,她的真与艺术家们的真相融合,相辉映。

三

革命胜利了,灰娃随着革命的大队伍从遥远的延安进入了北京城。对于绝大多数革命者来说,跨进北京城是实现了自己的理想,他们不仅是这座城市的主人,而且还是整个国家的主人。因而,兴奋与激动成为那些革命者的主要心态。但是灰娃却高兴不起来,她虽然已是二十来岁的青年了,却仍然保持着自己的真性,革命队伍里的多年磨炼,没有磨去她心头的纯真。而她的真率令她感到越来越不适应所处的环境,她越来越感到人们的脸不好看了。想当年在延安的时候,在灰娃的心目中,人们的脸是洋溢着笑容的,是和善的,是轻松而自然的;而今,进城以后,她觉得周围人的脸始终保持严肃,严肃到没有表情,甚至有些僵硬。不仅如此,人与人之间的关系也让她觉得日益复杂起来,不像延安时候的那么融洽,显得比较生硬。于是不明就里的灰娃竟然向领导提出回延安的要求。灰娃要求回延安,当然不是衣锦还乡,也不是像贺敬之那样重温革命传统,她是由于不适应而想逃离。领导听了灰娃的请求,感到很奇怪,人们从延安来到北京,多么荣光,多么豪迈,许多人想进北京还进不来呢,灰娃怎么还要求回延安。领导告诉灰娃:“只有从延安来到北京,没有从北京回到延安的,现在革命胜利了,哪有再回到延安的?你知道延安现在的情况吗?”灰娃说自己不知道。领导接着跟她说:“我们离开延安以后,那里现在没有什么人了,很荒凉,还有狼经常出现。你就不怕狼吗?”灰娃一听到狼,就不由想起在延安时夜里听到狼的嗥叫,不由有些害怕。她纯真的心目中的延安已经远去,越来越遥远了。现在延安回不去了,灰娃只能在北京继续待着。

然而,灰娃与现实环境的紧张关系没有办法纾解。她实在无法忍受周围人的那一张张紧绷着的脸,有人叫她不要看人家的脸,但是她无法避开,那些人就在她身边,就在她的生活中。苦恼当中,灰娃想到了读书。相比较而言,学校要比社会单纯一些,真率一些,人与人要好处一些。于是,她向领导提出进学校读书。有人知道灰娃要到学校读书,感到一些不可思议,无法理解。在单位上班,拿的是工资,而读书只能拿助学金。灰娃不知道啥是助学金,有人告诉她:“助学金就是生活费,比工资少多了。”想不到灰娃却说:“上学读书,还能拿生活费,蛮好的啊!”在灰娃这里,只要解决吃饭问题,还要那些钱财干什么?!领导还是了解灰娃的,于是与北京大学联系,让她进北大读书。

灰娃最初进的是外交系,大概是这个系的培养目标与她的天性存在一定的偏差,于是她又转到了俄语系。在俄语系读书期间,灰娃感到身心舒展,心情比较愉快。来自苏联的俄语教授既没有“老大哥”的高傲,也不以师长自居,而是表现得非常谦和与平易,他们对待灰娃十分友善,让灰娃感受到家庭般的温暖。他们告诉灰娃,有客人来,主人讲话少是不礼貌的,因此每当灰娃到他们家去做客的时候,他们总是与灰娃侃侃而谈,彼此之间没有隔阂,就像老朋友一样。有一年,北大举行一个重大纪念活动,俄语系要出节目,苏联来的女教师则将灰娃请到她家里去商谈节目的事。灰娃应约来到老师住的外国专家楼,门卫一再盘问。老师见了对门卫说:“美人来了,怎么能不让进来呢?”在苏联,对于自己喜欢的姑娘都称之为“美人”。灰娃来到老师家里,老师给她喷了香水。这令灰娃感到有些意外。在中国,喷香水被认为是资产阶级生活方式,是腐朽没落的表现。而苏联虽然也是社会主义国家,却可以这么做,看来苏联人也可以爱美,打扮自己。经过商量,灰娃要出的节目是朗诵普希金的诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》(又译为《欧根·奥涅金》)。普希金是俄罗斯文学的经典作家,该作品叙述的是贵族青年的爱情故事,虽然具有一定的政治意义,但是与那种现实政治文学不同,既没有歌颂现行政策,也没有强烈抨击和深刻批判沙皇的政治黑暗。还有一次,灰娃应邀住到苏联老师的家里,让她有机会观察俄罗斯人一天的生活。头天晚上,灰娃住在一个小房间里。中午吃饭时老师还给灰娃倒了一杯酒,她自己也倒了一杯,第一杯酒敬不在场的人,也敬给灰娃的不幸牺牲的丈夫。另一个老师也欢迎灰娃到他家做客。在与苏联老师相处之中,灰娃感到了人与人之间的真,仿佛回到了从前的延安。

然而,好景不长。校园也不是世外桃源,社会上的政治风暴同样席卷而至。心理的恐惧与精神的高度紧张导致灰娃病倒了。她被送到了医院,医生诊断她患了精神分裂症,本来家人想把她送到精神病院治疗,但是灰娃坚决不同意,于是医生为她设立家庭病房,她便在家中疗养。

四

“文革”当中,灰娃的精神疾病十分严重,其病症就同鲁迅小说《狂人日记》中的“狂人”相像:“极度恐惧,总觉得有人布置好要害我,任何影像、声音我都害怕,而且还极度伤心,……就这样胡思乱想着、害怕着、担心着,日夜不得安宁。”病症折磨着她,令她的大脑在高度紧张中进入迷幻状态,各种错觉、幻像不断涌现,似梦非梦,充塞着她的脑海:“常常又觉得自己游走到了阴间,在阴曹地府里给自己坟墓栽了些蒲公英、白头翁,还有一些紫花苜蓿。有时又觉得自己游走在云絮之上,在那里竟然能看到自己,和自己相拥痛哭。有时又听得宇宙里的星球倥偬运行的声音,巨大无边。”这是常人难以体会到的奇幻感觉,而这些感觉会使人陷入迷幻状态。处于迷幻状态的人,往往分不清现实与幻像,非理性的思维特别活跃,整个世界都荒诞不经,无法捉摸。有一天,她突然觉得思绪纷飞,一些奇怪的词句就像喷泉一样不断地从她的心头涌现,令她欲罢不能,于是她情不自禁地拿起笔,随便拿起身边的纸,不由自主地“乱写乱画”。灰娃随性所写的这些是十分零碎的词句,极不完整,既杂乱无章,又呈碎片化,就连她自己都很吃惊,这些东西是怎么出现在自己头脑里的,到底想表达什么,她也不很清楚。写出这些片言只语之后,灰娃才感到心绪宁静了一些。过后再看写的这些碎片化的东西,她又感到非常恐慌,因为纸上的这些东西与当时广播、报纸、杂志上的文字完全不同,不论是语言形式,还是话语形态,乃至情感表达,都与那个时代格格不入,甚至与主流话语完全相反,她想这可能“正是社会要灭杀的东西,是反动的东西”。想到这里,灰娃心里立即紧张起来,害怕被人发现,带来严重的灾祸,“于是,赶紧撕碎,装进衣袋,偷偷走到卫生间,扔入马桶冲走”。然而,灰娃在撕碎和冲走那些纸片之后又爆发出写东西的冲动,又不可遏止地写出新的东西,稍后她又在惊恐中将其撕毁并送进马桶冲走。这样反复了多次。有一天,灰娃将所写的东西悄悄地带给张仃看。张仃看了之后告诉她这是诗,并且告诉她不要撕掉,应该保存下来。于是,灰娃将她所写的诗作藏在一只铁盒子里,然后将铁盒子埋在花盆的下面。这些埋在地下的诗作直到过了四分之一世纪之后才得以结集出版。

1956年,灰娃在北京大学读书时,摄于颐和园

最初,灰娃是一种迷狂状态下的写作,基本上是她潜意识的自然流露,也是她的思绪和情感的真实表达。因而,受到了许多学者和诗人的充分肯定。人们对于灰娃诗歌的评论很多,其中最突出的就是肯定她的诗作的真。七月诗派老诗人牛汉给灰娃赠送了一幅亲笔书写的书法作品,内容是他对灰娃诗歌的评论:“我总认为诗的光彩不能靠表面的打磨,光彩应当发自诗的内部深邃的情境,那种在心灵中闪现的情感,那种凝炼而升华了的诗意的火焰……读灰娃的诗,我更加坚信了真正的诗美,来自诗人的灵魂的高贵纯净。”著名诗评家周瓒将灰娃视为“素人诗人”。所谓“素人诗人”借用的是日语中“素人”一词,指的是门外汉,爱好者,良家妇女。按字面意思,就如同英文的amateur,是业余者的意思。在这里,周瓒所强调的是唯有自觉以素人的态度进入写作,才不会受到各种各样的诱惑与牵制,也就不会在不知不觉中丧失表达真实的能力。三联书店副总经理汪家明说:“我喜欢灰娃诗的理由是真正的诗,是自然流淌出来的,又是极具个性的思绪和情感,她的想象如行云流水般自然,不断涌出来。”老诗人邵燕祥在一封信中表达了对灰娃的敬意:“灰娃是纯粹的诗人,灰娃的诗是纯粹的诗。”概括起来,人们对于灰娃诗歌的评价,突出了她的诗的基本特性:独立的思想和自由的表达,其核心是自由的灵魂。而这恰恰是真的意义上的诗歌,也是她真性的突出表现。

灰娃在谈到她诗歌创作感受时表示:心里觉得有点特别的、很有意思的事,就赶紧写下来。写第一句还不知道第二句要写什么,谁想到写完了第一句,第二句就跳出来了,第三句也跳出来。她自己都觉得莫名其妙。有时候跳得太多了她就打住,不能没完没了。她不知道这是怎么回事。后来她就心想,是不是神也光顾了一下她的心灵。神从她这里过了一下,她的脑子里就蹦出一句诗。人们通常所考虑的语法修辞、谋篇布局、整体结构、主题思想什么的都被她甩到了一边,她不想受其限制。灰娃的这种创作状态当然是非理性的,与那种精心构思,认真推敲,不断琢磨的理性写作大不相同。在她这里,写作既处于无功利状态——也就是说,她在写作时,心灵已经达到了非常自由的境界,只有达到这样的境界,写作时才无所顾忌,她的笔才完全追随自己的心,写下她意识中或者下意识中的诗句。因而,从某种意义上说,这样的写作才是诗的真精神,体现出诗的灵魂。

据笔者的阅读认识来说,灰娃的诗具有思想之真、情感之真、文化之真和心灵之真,体现了她对社会和历史的独到思考和深刻认识,对自然的挚爱,表现其苍莽而富有原始野性的真;以赤子之心拥抱滋养她的陕西乡村文化,蕴涵着东方文化之美……灰娃的诗是性情之作。

五

灰娃是个真性之人,但是真性之人在现实中往往是很容易陷入困境的,甚至要付出巨大的代价,因为现实是残酷的,常常容不得真。然而,灰娃无怨无悔。她在相当长的一段时间内患了精神疾病,不得不在家疗养,也使她在康复之中能够冷静地思考一些问题。她的《我额头青枝绿叶:灰娃自述》以自传的形式在叙述个人历史的同时,不断反思社会历史,她的诗歌可以说是她的艺术形式的深入思索。灰娃虽然不是学者,更不是政治家,但是她以诗人的敏感和锐气,反思历史,思考现实。她的思考贯穿着对于真理的探索和追求。

2000年秋,张仃和灰娃与朋友们在京郊西山家中露台上合影

于是灰娃懂得了思考,学会了思考。她的思考已经不受到女性的性别限制,不仅能够从现实出发,还能够深入到事物的本质进而展开理论思辨,从而使思考超越于时代,具有了思想家的某种品质。她认为:“理想再不足取,也比犬儒强,比机会主义强。”在当今时代,能够坚守理想的人已经不多了,能够对理想进行反思的更是凤毛麟角。

灰娃的独立思考使她在那个时代感到惧怕,她不敢说出来,只能闷在心里。这种想说而不能说既是十分痛苦的,也是非常孤独的。而这是每一个思想文化先驱必然付出的代价,只是代价轻重不同而已。

正是由于灰娃善于思考,在不断思考中发现了20世纪的中国出现的各种问题,然而这些问题究竟是怎么形成的,又该如何解决?这是一个知识分子必须面对的,而在面对这些问题时,头脑中必然会产生许多疑问和困惑。疑问和困惑必然要发出声音,于是就有了她的天问。

真性既是一个人的性情表现,也是他面对现实世界的方式;既是对真理的探索,又是待人的一种态度。真性之人也许一时不被人们理解,但是总会被历史记住;也许一时遭到某种打击,但是终会赢得人们的尊重和爱戴。灰娃的人生充分表明了这一点,她的真性推动着她对真理的探求和思索,使她的思想汇入人类探求“新大陆”的新知。