“不要玫瑰”

——灰娃的婚姻与爱情

2018-03-21李兆忠

李兆忠

中国社会科学院文学所

上图:1987年,灰娃随张仃在泰山玉皇顶写生

我一直好奇:作为一个情感丰沛而真挚的女诗人,灰娃从未在她的诗篇中抒发过爱情,曾就此请教过灰娃,她的回答很干脆:爱,是超验的精神现象,微妙神秘,很难用文字表达;爱,不是一般所理解的性的升华,相反,性是爱的产物,有爱才有性。灰娃进而认定:即使像莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》那样的杰作,也无法写出爱的全部。

灰娃的回答令我心有戚戚。显然,她对爱有与众不同的理解和定义,那是一种崇高的、充满神性的情感体验。文人骚客的风花雪月,浪漫小资的卿卿我我,在它面前都显得无足轻重。凡夫俗子如我者,亦很难参透这种精神现象。也许因为这个原因,交往了三十多年的灰娃,在我心中,依然是一个“熟悉的陌生人”。

灰娃的三次传奇婚姻,形象地诠释了她的爱情观。这三次婚姻时间参差不齐,时代迥然不同,相同的只是:三位丈夫都不是庸常之辈,而是铁骨铮铮的男子汉、有教养的绅士,他们对灰娃的人生历程、心路历程有着深远的影响。

一

灰娃的第一个丈夫名叫武昭烽,1951年在抗美援朝第五次战役中壮烈牺牲,年仅24岁。1946年,灰娃与武昭烽结识并相爱。当时武昭烽是驻守陕甘宁的新四旅司令部作战室的作战参谋,灰娃是政治部文工团的教员。因战时需要,在上级党组织的撮合安排之下闪婚,结为夫妻。之后各自跟随部队征战,聚少离多,四年同居的时候加起来不足一个月。灰娃这样描述这段婚姻生活:“我和武昭烽都年轻,皆成长于军旅,对家庭生活尚未知晓。没有一起生火做过饭,也没有共同扶养孩子;没有计算柴米油盐,更没有夫妻争执吵架。那桩婚姻整个过程倏忽,留下的是一段疾速而逝七彩梦幻般的印象,恍如一只天堂鸟儿一闪华彩飞驰掠过。”(《我额头青枝绿叶》,以下灰娃的引文若无特别注明均出自此书。)

武昭烽牺牲的时候,灰娃正在南京陆军医院治疗当时被认为不治之症的肺结核,因特殊的机遇,与死神刚擦肩而过。他们唯一的儿子武壮白,那时刚满四周岁,寄养在一个老同志那里。噩耗传来,灰娃当场大口吐血,遭受的打击之大,是可想而知的。

灰娃与武昭烽同龄,相恋时不到20岁,那正是人生最好的豆蔻年华。假如武昭烽没有战死沙场,凯旋归来,灰娃后来的人生肯定是另一种样子。

据历史记载,抗美援朝的第五次战役打得极其惨烈,几万志愿军将士战死沙场,算起来,武昭烽只是牺牲者中的几万分之一,然而对于灰娃,却是百分之百的损失。后来灰娃向组织提出,要求去朝鲜凭吊爱人及战友们战斗牺牲的地方,这一愿望未能实现,因为那个地方已划入南韩版图。

关于武昭烽的叙述,在灰娃自传中只有短短一页,其中这样写道:“他是一位说话不多、有教养的青年。他的家教完备,老家中的孩子们有专门请的塾师课业,因之他对中国古典典籍、传统戏曲都较熟悉。”这段文字很重要,是我们了解灰娃第一次婚恋的钥匙。

二

从1951年至1964年,灰娃一直是单身,期间也有人为她介绍对象,灰娃不为所动,直到遇到了白天。

白天原名魏巍,1907年出生,黄埔军校四期,国民党中将,中共开国少将。后因与苏联军事专家观点相左,受到党内处分。由于性情耿直,特立独行,白天仕途坎坷,最后主动要求调入中国社会科学院历史研究所,从事中国古代军事史的研究,著有《太平天国研究》《唐代黄巢农民起义》等著作。

据灰娃自述:1964年在朋友处遇见一位老同志,叫白天,后来白天多次去看她,通过谈话中渐渐了解他的经历。白天告诉灰娃他是独身,后来更熟悉了,白天要灰娃回答一个问题:愿不愿意和他组成一个新家庭?同时把这个问题向灰娃的表姐说了,因为表姐等于是灰娃的家长。灰娃给出了肯定的回答。

灰娃接受比自己大整整二十岁的白天为丈夫,与白天的人格魅力分不开。白天有深厚的中西方文化修养,强烈的爱国心和嫉恶如仇的性格,其刚正不阿,有时达到不近人情的地步。比如在社交场合遇到一位品行恶劣的纨绔子弟上来套近乎,白天可以当场撕掉对方的名片。比如,灰娃在寄往家乡的邮包里留了字条,白天发现后就批评她,认为这是占国家的便宜,字条应当另寄信件。再比如,灰娃教育儿子不能参与红卫兵的破坏行动,像某某家的孩子那样,白天严肃地向她指出:对儿子要正面教育,不要随便议论别人,如对人家有意见,应当面指出。

灰娃是诗人气质,性格情趣与白天不尽相同,但在精神思想上,两人却有高度的默契。正是这种默契,使他们相濡以沫,琴瑟和鸣。自1964年到1973年,灰娃与白天一起生活了九年。“文革”一开始,白天就受到猛烈的冲击,雪上加霜的是,混乱无序中,他又摔断了股骨,此后一直没能康复,靠拄拐棍生活。一天红卫兵小将气势汹汹找上门来,要他交代与国民党反动军官刘戡的关系,白天淡定地回答:“我与刘戡的关系非常之好!”这位当年冒着生命危险为共产党提供情报的国民党左翼军人,身上依然散发着强大气场,令红卫兵小将不知所措,无趣而退。

白天是一个真正的革命者,一个九死不悔的理想主义者。灰娃与白天的后七年,是在病魔与迫害的双重夹击下共同度过的,白天的骨折一直未能痊愈,靠拐杖度日,另一种更加致命的疾病——肺癌正在悄悄逼迫。灰娃一边照顾白天,一边忍受精神分裂的折磨,不知不觉地,悄悄在纸片上写下片言只语(后来才知道这是诗),焦虑得到缓解,见此情景,白天很高兴,鼓舞灰娃继续写,还说灰娃就像雪莱那样善良。1973年秋,白天病情恶化,吃不下饭,卧床不起。入住同仁医院,始终查不出病因。11月8日,“白天咽下了他难咽的最后一口气,他带走了一个孤迥、悲剧而传奇的堂·吉诃德式的灵魂,永远离开了罪恶又悲情的尘世”。

关于灰娃与白天的关系,笔者以为,灰娃对白天的感情,介于学生对师长、女儿对父亲之间,在灰娃的精神天平中,白天是一个极重的法码,正如灰娃自己说的那样:“白天一生严于律己,特立独行,工作出色。和他共同生活的十来年,大部分时间于‘文革’中度过。正是我向中年阶段过渡时期。人生的事,虽然懵懂,总算稍谙是非深浅。白天的清白正直,性格突出,境界孤傲,给我单纯幼稚的心灵以开启。或许,只有像我这样见识单一、阅历欠缺的人,才能被他的生命特异闪光感应。”而白天对灰娃的感情,则更加复杂,他是一名顶天立地的军人,保护弱小的灰娃,是他的天职。可以说,他是带着深深的内疚离开这个世界的。正如灰娃自传中描写的那样:“有时白天撑在双拐上,站在屋子中央,一面对我一面自言自语:‘你和我生活的这十来年,是我最不顺利的时候,我也没有什么留给你。你在延安长大,大家的关爱集于你一身,把你看作掌上明珠。你只会工作,不善人际关系,要是我没有了,你怎么得了啊!’”

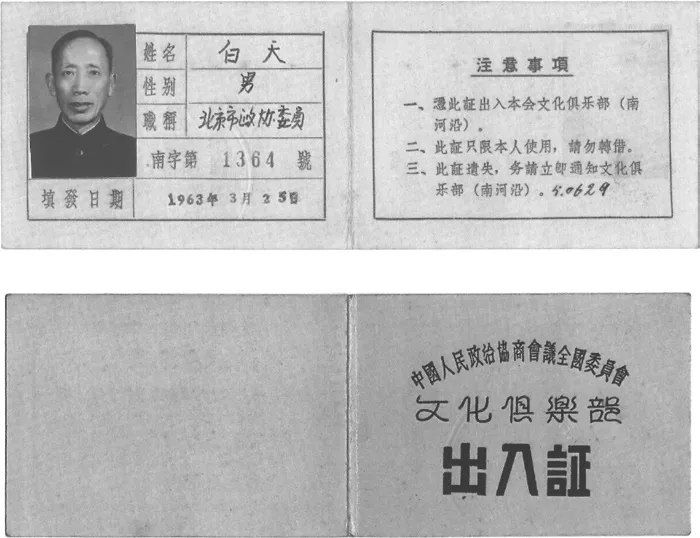

白天的遗物:中国人民政治协商会议全国委员会文化俱乐部出入证

三

时间演进到1986年,灰娃迎来她的第三次婚姻。

1985年,与张仃风雨同舟将近五十年的陈布文不幸病逝,张仃的生活一下子失去了重心。毫无生活能力的他,这时想到一个人,就是灰娃。

灰娃原本就是张仃、陈布文的小朋友。早在20世纪40年代初,他们就在延安认识。当时张仃是文抗的驻会画家,陈布文是文抗鲁迅研究会的秘书,灰娃则是儿童艺术学园的学生。张仃那时常到儿童艺术学园给老师们讲课,是灰娃的老师的老师。文抗的作家俱乐部,由张仃设计而成,后来成了延安左翼文化人的精神天堂。在那里,灰娃看到张仃一个人既演罗米欧又演朱丽叶的情景,留下深刻印象。抗战胜利后,各自东西,音讯中断。直到20世纪50年代初,他们在京城的大街上偶然相遇,张、陈惊异灰娃一点儿没变,还是那样的天真,加上她的坎坷遭遇,因此格外怜惜,从此经常往来。不知不觉中陈布文与灰娃结成好姐妹,张家的孩子们遂管灰娃叫理姨(灰娃本名赵翠娥,到延安后改名理召,意为理想的召唤),这个名字后来在熟人中叫开。陈布文喜欢灰娃的天真,灰娃佩服陈布文的学识,两人见了面总有说不完的话题。1964年灰娃与白天结婚时,张、陈邀请一些亲近的朋友到香山,为他们举办一个朴素的婚礼。

今天看来,张仃在痛失陈布文之后,与灰娃结合,是极为自然的事。他们之间的缘,两件事可以证明:

其一,“文革”初期,张仃将一批“毕加索加城隍庙”心血之作,托付给灰娃保管。灰娃将它们秘密转移到陕西临潼的老家藏匿,后来风声越来越紧,在张仃的坚决命令下,这批作品最后被付之一炬。

其二,“文革”后期,灰娃在精神分裂状态中,身不由己地写出许多离经叛道的诗句,不敢示人,偷偷送给张仃看。张仃看后,郑重地对她说:“这是诗,我们中国人需要这种东西。”嘱咐她继续写下去,还说:“你心里有许多美,写诗是给美一个出口。否则,随着人的消亡,那些心中的美就随之消失了。”

1986年夏,灰娃与张仃悄悄办理了结婚登记手续,没有举行任何仪式。时年灰娃59岁,张仃69岁。

笔者至今仍记得,那个炎夏的一个明亮的下午,应灰娃之约,我来到崇文门新侨饭店的西餐厅。电话中,灰娃说要介绍我认识一个新朋友。见了面,才知道那位朋友就是大名鼎鼎的艺术家张仃先生。张仃先生没有一点架子,待人亲切平易,令我感动。我也注意到,灰娃样子变了,一向的发髻变成了长披发,戴浅色墨镜,一下子年轻了许多。这次聚会气氛很轻松,张仃与灰娃都是容光焕发,谈兴很高。当时我并不知道,他们已经结成伉俪,灰娃当时也没有说破。

1986年秋,灰娃随张仃赴山东泰山采风,寻访岱庙、孔府、孔庙、尼山书院、颜庙、孟母林、少昊陵……一路上,张仃兴致勃勃,写生不辍,灰娃神思飞扬,诗意盎然。这一切,记录在灰娃归来写就的《〈孟母林〉的诞生——我看张仃的焦墨写生》一文中——

那个秋天的早晨,张仃开始画了。不像画水墨的迅疾,张仃画焦墨,运笔凝、重、沉、艰、涩、劲、辣,大笔粗线,斩钉截铁,明确肯定,雄强奔放中有控有约有节度。

……

我看他如此地勾、皴、擦、点,交替进行,在我眼前幻术一般出现蓬勃蓊郁的一片柏树林,森森古柏掩映护卫下,一座低矮敦实的园门抗拒着时间和风雨的侵蚀,顽强地,寂寞地。老干新枝轻轻摇曳,秋光在树叶上闪烁,明亮,深秘。最后,他又轻擦重点,收拾一会儿,放下笔,微微舒一口气。

……

画成,我呆了。在这幅作品前,我忘了自己身在何处,此时何年,我是谁,只觉得眼前一片蓊郁葱茜,生机勃发,满眼沉郁顿挫之力,律动劲折之势,满纸雄浑苍茫,万物之灵才具有的幽光狂慧。我深切地悟出,作者的神经末端和草木山川的精神灵气,双方都极度敏感,一触即发,立即默契。这似乎神奇奥妙,不可思议,然而我分明觉察到了,我身心微微战栗了。

美术行外的灰娃,凭诗人的灵性和对张仃深挚的爱,一超直入,领会了张仃的焦墨山水,理解之深邃,评点之精到,令职业评论家望尘莫及。某种程度上可以说,《孟母林》是张仃与灰娃共同完成的。灰娃在场,张仃一定感受到不同寻常的美妙气场,所谓“心有灵犀一点通”,此之谓也。

四

以此为开端,此后十余年里,灰娃陪伴张仃六上太行,五赴西北,三进秦岭,登泰岳,下苗寨,进九寨……堪称灰娃生命的黄金时期。从她的诗风的微妙变化中,也可看到这一点。此前灰娃的诗风偏向苦涩、忧郁,正如一首《无题》抒发的那样:“没有谁/敢/擦拭我的眼泪/它的印痕/也/灼热烫人”。诗歌的标题,也浓缩了这种信息:《墓铭》《穿过废墟 穿过深渊》《不要玫瑰》《静夜何其深沉》《我美丽忧惓的大地啊》《我怎么能说清》……自从与张仃结伴壮游神州大地,感受造化天地的精气神,灰娃的诗风在沉郁的基础上,开始变得乐观、明亮、大气。

1990年8月,灰娃偕张仃赴甘肃河西走廊写生,全身的灵性被彻底激活。在浩瀚的大漠里,在“大口大口/咀嚼太阳的味道”时,灰娃思接千载,视通万里,仿佛听到两千年前希腊酒神狂欢的颂歌,斯巴达男儿诀别的誓语,西赛罗词句的火花;仿佛看到沙漠之风吹送王国轶闻,吹送沉香玫瑰,橄榄林摇曳着蓝色海波,华贵的商队在蓝波中向东航行。目睹“天际碧空冰峰闪耀/一环一环神光荡漾”,灰娃耳边响起佛祖、安拉的布道声,“一片莲花无涯/莲香缥缈”(《在大漠行进》);在空荡荡的戈壁上,灰娃看到“一个个/又圆又满的/月亮们对谁/也没有敬意/什么苦难也不眷顾/日头一落就出发/在大漠上空滚动/轰隆轰隆地巨响”(《月亮从大漠上滚起来》);在炳灵寺,她看见“太阳琴沦涟潺湲/太阳鼓激扬七色光焰/马群/踩着大气跃升”(《大屏障——炳灵寺》)。诗人的精灵,在宇宙、天地和时间的茫茫隧道里自由翱翔,为当代中国诗坛画出一道诡谲瑰丽、令人叹为观止的风景。这一切,与激动人心的爱的催化有关。

作为张仃的研究者,笔者发现,这时候张仃的焦墨山水画风也发生着微妙的变化,坚实饱满中,融入了松动空灵,实与虚,有了更高层次的统一。而且,从张仃纵横顿挫的线条与旷远厚朴的意境中,可以感受到诗歌的空灵超拔的想象与神韵。从画名的变化也可看出这一点。1986年之前,张仃的画名比较实在,通常如《房山十渡焦墨写生》《兴坪渔家》《石庙子公社》《秦川早春》《泰山纪胜》《京郊云蒙山》等,1986年之后,画名变得丰富多样,文学色彩明显增强,如《山鬼故家》《千山鸟飞绝 万径人踪灭》《雁度秋色远 日静无云时》《素怀寄鸣泉》《清歌凝白雪》《山深春到迟》《心在天山 身老沧州》《冰山有路通净土》……

1995年,灰娃跟随张仃赴太行山写生途中,摄于黄河岸边

1989年夏,张仃完成了他的巅峰之作《昆仑颂》。此画为新落成的香港中国银行大厦而作,高一米,长七米,为张仃焦墨山水最大之作,与建筑设计师贝聿明设计的钻石切面般冷彻闪耀的建筑有一种微妙的呼应。与之前作品的最大不同,它并非据实写生。张仃从未到过昆仑山,他将天山与昆仑山合而为一,显然是因为昆仑山在中华民族文化史上享有“万山之祖”的重要地位。

据灰娃自述:时值七月酷暑,在深圳湾大酒店的临时画室里,72岁高龄的张仃赤膊短裤,挥汗如雨。此时,他忘记了一切,只是跟着感觉走,笔随神游,在内心激情的驱使下皴、擦、敲、击,写出变幻莫测、内涵丰富的冰雪意象:“作者内心为音乐化的情绪所灌注,变化跌宕的音乐控制了作者。运笔施墨只是作者激情的流溢。笔墨的轻重缓急、组合变化完全吻合作者情绪的起伏。中锋、侧锋、逆锋都极有规律,有变化,有节拍、有韵律。大开合、小开合、线的浓淡聚散、点的轻重枯润、无数线与点组成面,和谐变化,浑然苍茫,汇成辉煌的乐章。主体所感受的雪山的元气淋漓、严峻不驯,与其内心的悲怆压抑、恢弘激荡的热情,统统被总结概括留在激动而真诚的笔迹墨痕之中。”画成,张仃意犹未尽,集屈原的诗句题跋如下——

登昆仑兮四望,心飞扬兮浩荡,与天地兮同寿,与日月兮同光。昔年壮游,飞跃天山,千垒万壑,银涛汹涌,玉洁冰清,沁人心脾。一九八九年客深圳湾,极目海天,骄阳播火,笔耕墨耘,神驰冰雪,心潮涨落,终成斯图。

五

笔者经常想,假如张仃失偶后的晚年生活中没有灰娃,他会怎样?这个问题也许不好回答,但可以肯定的是,灰娃是张仃的不可替代的伴侣,他们是天生的一对。这不仅表现在画家与诗人这样一种艺术互补的关系上,更表现在精神气质趣味的高度默契上。在人格的高贵、朴实和自尊上,两人有着惊人的一致。同样,他们的感情亦有丰富的亲情内涵,由于年龄上的差异(张仃大灰娃整十岁),他们的情感呈现明显的“兄妹型”,是保护者的大哥与受保护的小妹的关系,灰娃私下经常称张仃为“曼兄”(张仃崇拜大乘佛教曼陀罗),是一个证明。同样,由于性别上的差异,他们之间的情感又自然偏向“母子型”。不同于那些个性解放、特立独行的女诗人,灰娃身上保留了中国传统女性的美德,并不认同女权主义的极端主张,对女性应尽的家庭义务心悦诚服地接受。对灰娃来说,在生活上照顾白天、张仃那样她所尊敬、所喜欢的人,为他们付出时间付出精力甚至作出牺牲,都是天经地义的事情。过去,在灰娃眼里张仃是老师、兄长,一起生活之后,才更知道张仃还是一个永远的大孩子,不谙人和世事的复杂性,永远用他自己的单纯和善意理解一切人事,再加上张仃实在缺乏自我照顾的生活能力,这方面不知闹出过多少笑话,更让灰娃操心。然而又不同于一般的母子型,灰娃心智晚熟,在一班理想主义文化人的呵护下与乌托邦氛围中度过童年时期,至今老同志和灰娃说话,大多数仍然是以习惯性的教育、指导甚而责怪的口吻,同时又充满爱惜、维护的情感。早年,大人老叫她“光长个儿不长心”,直至后来,张仃还时而这样呼叫灰娃。给人感觉,他们这样的母子型关系,倒更像两个儿童过家家,两个娃娃假扮成人。这种“兄妹”与“母子”的情感二重奏,随着张仃年龄的增长不可避免地发生倾斜,越来越向后者靠拢,后来常听到灰娃向朋友感叹“张老越来越像个幼稚园的小孩子”,对张仃的照料也越来越细致。

张仃为灰娃设计的服装式样之一

六

晚年张仃与灰娃一起创造的一件最大的艺术品,就是京郊门头沟他们的“大鸟窝”——一栋掩隐在树林中的北欧风格石头房子,说起这个“大鸟窝”,可以引出很长的故事。张仃一直有一个家园梦,这个梦不在繁华的都市,而是在朴素的乡村。自1949年进京后的三十多年里,张仃曾一次次搬迁,从南池子街到大雅宝胡同,从白家庄到金台路,然而都不是他心中的家园,他一直都在寻觅。到20世纪90年代,事情终于有眉目,京城一班画家在京郊门头沟林区觅得一块宝地,准备盖房筑室,搞画家村,怂恿张仃也加入。老先生跑去一看,那地方颇有太行山的味道,一打听,果然就是太行山的余脉,当场就拍了板:盖!

经过精心考察,他们选定了一处负阴抱阳、倚山面水、景色优美的位置,尽管坡面陡峭,上下不便,也不在意。主体建筑落成后,张仃使出当年的看家本事,设计出一个集建筑、园林和室内装饰为有机整体的艺术蓝图,房子的周围,计划植成一片袖珍森林,树种的选择充分考虑季节与色彩的变化,春天,这里绿树簇拥,丁香、玫瑰盛开,花香四溢;秋天,这里层林尽染,银杏、枫树和火炬树的秋叶,奏出金黄与火红色彩的交响;建筑的外观,定位于“北欧民居风格”。室内,张仃追求中西合璧的民间风格,宫廷趣味的,不要;地主趣味的,不要;官僚趣味的,不要;资本家趣味的,不要;市民趣味的,不要;白领趣味的,也不要。

张仃当时并没有想到,这个浪漫的设计会给灰娃留下多大的难处。此后的十几年,是灰娃艰苦卓绝奋斗的十几年,其中经历的艰辛与坎坷,实非笔墨所能形容。一个年逾古稀的老太太,应付这样庞大复杂的工程,也实在超出了人们的想象。为了这个家园,灰娃付出了多少心血,白了多少头发,体验了多少人情世态,受了多少欺骗,只有她自己知道。然而,凭着一个理想主义者的坚韧信念,凭着她对张仃的深情,灰娃硬是将张仃心中的蓝图,一点一点化为现实。

走进这个家园,令人想起“诗意地栖居”那句名言,园中的种植毫不刻意,天然未凿,与远处山林相接。早春,一眼望去,山桃山杏一层粉濛濛雾气笼罩四周,鸟儿在歌唱,宛如千百种琴声在林中,在屋顶,在天空奏响。秋天,园内远山处处秋色,金色火红,明艳闪亮。室内,用的,看的,尽是中西民间手工艺术,土布、陶瓷、泥塑,还有少许文物,四季皆有常青,造型姿态各异其趣,与整体环境气氛和谐。这是一个诗意生活的家园,是一个适合思考和创造的地方。

迁居门头沟新居后不久,一天早晨,张仃惊喜地发现:庭院里的树上多了几个鸟窝,就赶紧告诉灰娃,纳闷昨天还没看见,今天怎么就有了。灰娃当然知道这个鸟窝的来历,却不道破。张仃想一想,肯定地说:“一定是昨天夜里,趁我们睡着的时候,鸟儿悄悄做的。”当天夜里,老头做了个梦,梦中,发现自己与灰娃一起,住进一个硕大的鸟窝,周围有山有水,景色优美无比。

张仃的晚年,壮志遂愿,梦想成真。命运之神将灰娃送到他手上,真是对他格外的眷顾和褒奖。他的福气真好!学疏才浅的我,对两位老人的理解肯定有不到的地方,还是听听他们互相的评说吧。张仃这样说——

灰娃始终是个孩子。一般人一长大,就世故,世故以后就不再有诗,灰娃到老年还能写诗,她有一颗孩子的心。我们在一起生活没有矛盾,我经历过很多世故,但我们有更多的共同语言,尤其是艺术上的。

2002年春,灰娃和张仃在京郊西山家中园子植树

2006年夏,在京郊西山家中画室,张仃写字,灰娃抻纸

她说话,老同志听了都怕,其实她不过说了真话、老实话,谁听了都会害怕的。她自己认死理儿,坚持认为小时候党是这样教育的,还列出领袖教导的一串语录。

这个人厚道,和她在一起,我不用费神勾心斗角。

她天性爱美,爱智识,还懂得美,追求美。自幼长大,心里就只有一个美字。她的艺术悟性不知道是从哪儿来的。

我们走到一起生活,似一瞬间,不觉已二十年了。她即将八十高龄,我看她仍然是个孩子。

灰娃这样说张仃——

艺术创造,是张仃人生头等需要,是他人生的第一要素。只有心灵进入艺术创造状态,只有当创造的冲动潮涌时刻,才使他的生命精神享受得到满足,世间别的事物都其次。如果要找出第二样令他满心欢喜的事,那就是文学艺术的欣赏、思考、聆听。此外我不知道还有什么能如此给张仃的人生较为彻底的慰藉。

许多人不了解张仃的低调,认为他虚怀,不事张扬。这是善意的理解。然而这可能有些误读。例如当有人要他谈二十世纪中国的画,他从吴昌硕谈到黄宾虹、齐白石、李可染……来人忙问:“那你的呢?”他脱口说出:“我是中国画的小学生,我觉得我是刚入门。”立时引起惊诧和轰笑。可我认为张仃并不是要表示虚心,并非一种谦虚谨慎的姿态。这是由于他深知艺术的高度、深度、广度无际无涯,相比之下,他认为自己做得微不足道。

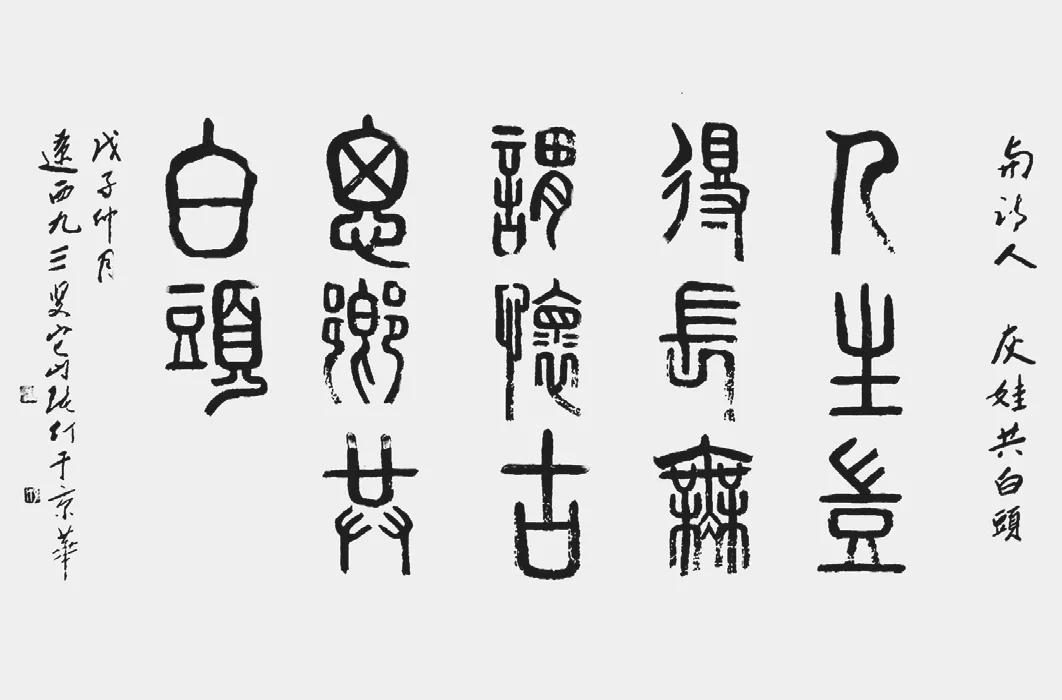

2008年灰娃生病住院时,张仃在家中特意为她写了这幅字:“人生岂得长无谓,怀古思乐共白头”

张仃最不可思议的,是人这种品类的坏心思。似乎他心目中天下无坏人。《黑冰》《黑洞》这一类电视剧,他根本就看不懂。

同情不幸者、弱者,关注苍生的苦乐,关注人类的命运与前途。这一点,似乎是他先天基因如此。

七

2010年2月21日,在脑出血与肾功能衰竭的双重夹击下,张仃去世,时年94岁。

张仃的离去,对灰娃打击巨大。直接的后果是,多年不发的抑郁症再度袭来。住在空荡荡的大鸟窝里,灰娃想到了死。

然而灰娃并没有自杀,抑郁症也慢慢好起来。拯救她的,依然是诗歌。

年届90岁的灰娃几年来陆陆续续写出三十来篇诗作,如此奇绝,如此高华,艺术质地又是如此纯粹。可以说,是中国当代诗歌史上罕见的个案。其中五首,是悼念张仃的,分别是《伤有多重 痛有多深》(张仃逝世七十天作)、《在月桂树花环中》(张仃逝世百日祭)、《向神靠拢》(张仃逝世半年后作)、《有彗星的美丽——2011年清明扫墓归来写》(张仃逝世一周年祭)、《童话·大鸟窝——纪念张仃先生逝世五周年》(2010年1月初稿,2014年冬定稿)。这一组悼亡之作,著名诗人、翻译家屠岸先生认为“将永远铭刻在中国诗史的铜碑之上”;它们“使人想起西晋诗人潘岳的《悼亡诗》,也使人想起唐代诗人元稹的《遣悲怀》三首,又使人想起17世纪英国诗人弥尔顿的诗《梦亡妻》,灰娃的悼亡诗,可以与这些名诗相媲美”(《前无古人的悼亡杰构——读灰娃悼张仃组诗》)。

在《向神靠拢》中,张仃的灵魂在高山之巅、夕阳朦胧中以一团光雾包裹着“我”,“我”看到张仃的眼睛里有一双闪翅的蝴蝶在耀动,他把酒的醇香敷在“我”心上,月桂树、菩提树随之就在“我们”的心间徐徐生长,“我们”的心在温柔的风吹拂下,依稀向神靠拢。接下来,诗人笔下流泻出:“我化作美丽柔和的晨曦/笼住你,把光延展开去/你向我走近,一如过往/用你的额牴住我的额”。张仃以一团光雾,包裹住灰娃;灰娃化作晨曦,笼罩住张仃。这样奇绝的凄美,不知古今中外的诗史上是否有过?

《童话·大鸟窝》的写作前后持续四年,长达一百七十一行。这首诗以“童心”为核心,以“大鸟窝”为触机,在人神合一、你我对话、情景交融的状态下,缅怀了张仃卓越而坎坷的一生。诗歌一上来就慨叹“哪尊神收去你婴儿的笑/还有你憨拙味深的谈吐”。诗人把张仃的童心比作神启:“神的启示,神的旨意/于你肺腑隐埋歉疚禀赋/天意深植你一副恻隐敏感之灵性/神把自己的性灵附身于你,赐于你这等幽玄秘事,人不可意会”。这表明张仃的艺术天才是神意的体现而不自知,这一点很像他的精神导师鲁迅,唯其如此,“唯有鲁迅你一生心仪/以一辈子心血思索求解这位/大思想者、大爱的巨人”。

然而,全能的神似乎也无奈人世间的罪恶,画家与诗人只能在自己的“大鸟窝”里,免于恐惧,免于惊吓,思索遐想,互诉衷肠,修补破碎的心:“这儿是家,这儿生长着两株芦苇/两株芦苇两颗跳动的心”。然而自然规律终不可抗拒——

听,神的钟声响了,你就要去/将你的哀乐此生禀报?/既然彼岸蓝得明净绝俗/这可怜的人世委曲冤情无数/可会洗清?

这是何等的沉痛!何等的诡谲!又是何等的奇绝!

诗评家谢冕早就发现:灰娃的诗是缪斯“神启”的结果;诗人牛汉认为:灰娃的诗是不受诗坛圈养的“野诗”,来自灵魂的自由与高贵,极其精到地指出了灰娃诗歌创作的特质。至此,我终于彻悟灰娃不肯抒写风花雪月、卿卿我我的原因。如果说艺术家的行为是艺术创作的重要组成部分,那么,灰娃的三次传奇婚姻,是她诗艺的最好诠释。武昭烽的无私勇敢,白天的孤迥高洁,早已融化在灰娃的精神中,而与张仃二十多年的相濡以沫,惺惺相惜,是上苍对她的最高奖赏,赐给她的,不只是爱,还有艺术的桂冠。