灰娃:“我可以一辈子凝望这片蓝色的雾”

2018-03-21周瓒

周 瓒

中国社会科学院文学所

诗人灰娃迄今出版诗集四种:《野土》(陕西人民教育出版社,1989年)、《山鬼故家》(62首,人民文学出版社,1997年),《灰娃的诗》(71首,作家出版社,2009年)和《灰娃七章》(41首,北京大学出版社,2017年)。每本诗集间隔的时间并不算短,除第一种之外,后面的诗集均非仅收录新诗作的阶段性诗集,而是增添了部分新作的诗歌选本,如《灰娃的诗》中收新作10首,《灰娃七章》中收新作28首。不完全统计,诗人共出版诗作100首,创作量也不算丰沛。《山鬼故家》中,有明确标记写作日期的6首诗作,写于1970年代。而有学者曾当面向诗人求证,《山鬼故家》中未标明写作日期的组诗《野土九章》《祭典》以及三首《无题》等32首,亦作于“文革”中(刘志荣:《潜在写作1949-1976》,复旦大学出版社2007年版,第358页)。另根据以上信息,大致观察,1980-1990年代和近十年间,是灰娃诗歌写作的两个喷发期。那么,灰娃到底是怎样一位诗人?为什么她写作的时间跨度如此之大,却不丰产,而又能引发批评家和读者的关注?灰娃,这位当代的传奇诗人,她的人生和写作在哪些方面,曾经并仍然给予当代的读者以启示?

一

灰娃45岁开始写诗,至今写了46年。而实际上,早在她上小学时,大约9岁那年的一堂国文课上,她写的一篇作文被老师念给全班听。灰娃在自述中回忆了这段往事,她说:“我百思不得其解的是,那时我心中连‘诗’这一事物为何物,根本连影子都没有,可是为什么会写成一行一行?完全下意识的,顺着心中那时轻松欢快的节奏把它用文字记录下来。记录的是那种愉悦欢喜的气韵。可当时我的意识里根本就不知‘诗’为何物。多年以后,我才知道‘诗’这种文学样式的。往后,我体验领悟了:生命及生命精神自有其内在的节奏韵律,自有其音乐性的感应。”(灰娃:《我额头青枝绿叶》,香港天行健出版社2011年版,第26页)灰娃的这段“体验领悟”,我相信,会赢得所有诗人的共鸣。人与诗的相遇,总带着一点意外,有时还会有注定的、被选中的感觉。不过,童年的灰娃并没有在接下来的前半生中持续或一再体验这种注定和被选中之感,她在12岁(1939年)时,被亲戚带到延安,参加了革命。

值得进一步追问的是,即便在革命年代里,也是有诗人、作家的职业或工作,为什么灰娃没有被引领走上成为诗人这条路呢?在延安的七年,她接触了很多文学家、艺术家,她也在文艺团体里(从安吴堡青训班,到泽东青年干部学校,再到青年艺术剧团下属儿童艺术学园)学习与工作,并与当时的文抗(中国文艺家抗敌协会)延安分会的一些作家、艺术家保持着长期的联系和交往,其中包括诗人、作家、艺术家艾青、萧军、张仃、李又然等。但是,她没有成为革命时代的歌手,这仿佛是一种注定。她的少年时代、青春年代,以及后来步入壮年时期,都充满了生活的坎坷,而这种坎坷又带有极强的私人性。灰娃的情况很特别,她一踏入革命成功的年代就产生了强烈的不适应感。以一个诗人的直觉,她感到有些人的脸变了,变得不友善,变得不单纯,不再有“对人的那种仁心、义务感、责任感,遇事敢于担当,紧要关头果断拍板的勇气,积极促成事情向前进展,促成问题得以解决的大无畏精神”(同上书,第134页)。经历了个人生活里病痛与失去亲人的磨难的灰娃,遭逢到某些人的脸孔。正是对这种脸孔的差异的敏感,在隐喻的意义上,使得灰娃有了对生命,对人、人群、社会、民族命运等的特殊体验。用个人化、私人化来描述这些体验或许是恰当的,

灰娃的不适感,以及她在政治运动中遭遇到不合群的指责,这一切逐渐使她付出了身心健康的代价。长期的不适应,被迫害,以及目睹文化大革命期间种种乱象,使得灰娃陷入深度抑郁,以致精神分裂。相应地,这也触发了她顽强而坚韧的精神自救。她通过写诗而自救的行为一开始是下意识的,非自觉的,正如她从没有想过会成为一名诗人那样。或者说,即便是在病中,她也能凭着直觉意识到,她的诗歌写作行为是在“为人类尊严拼死抵抗”(灰娃:《山鬼故家》,人民文学出版社1997年版,第202页)。有学者用“共名”这个概念来描述一种文化形态,概指具有统一主题的民族精神走向的时代即“共名”的时代(陈思和主编:《当代文学史教程》,复旦大学出版社1999年版,第14页)。灰娃前半生(也是中国当代文学的前30年间)正是处在这种“共名”的时代里。“当代文学中个人话语的起源,是一种精神立场上从流行意识形态中偏离乃至反抗的结果,而其产生新的文化话语的能力,恰恰与其和流行意识形态的决裂与分离的彻底程度息息相关”(刘志荣:《潜在写作1947-1976》,第347页)。灰娃在这一时期“为人类尊严拼死抵抗”的写作,体现了这种“决裂与分离的彻底”。

在新兴的文学人类学理论中,对文学功能的探讨围绕着“文学治疗”的思路展开。从考古发现,到现代精神分析学的临床实践,都能找到人类通过文学疗愈精神疾患的例证与方法。也有学者研究得出推断,文学史上很多诗人、作家罹患精神病症,而他们正是通过写作进行自我疗愈。我们确实可以认为,灰娃的写作是一种经由诗歌写作而进行的精神的自我疗救。读灰娃早期的作品,人们会联想到同一时期的年轻诗人的写作,包括“文革”时期的“地下诗歌”作者以及后来被称为“朦胧诗”的早期《今天》杂志的诗人,如北岛、顾城、食指等人。比较灰娃和他们的写作,灰娃对那个极端年代的愤怒与拒绝的诗歌表达显得更加朴实和坚定。即便写作自救一开始是不自觉的,但通过不断深入的写作实践,也因为获得亲人朋友的鼓励,灰娃的诗歌写作渐渐转为自觉的表达行动。她一直坚持写作,直到现在,90高龄,她的近作依然富有生机与创造的活力。

灰娃通过诗歌回忆自己的童年、成长经过,通过诗歌记录她所目睹、体验的中国民间古老的仪式节日,通过诗歌贴近大自然、山川、洪流和暗夜,通过诗歌把她对生命、死亡、灵魂的沉思编织成传达善与美的诗行。灰娃创作的诗歌数量虽然不多,但素材、主题却相当丰富,诗歌的内在空间开阔而神奇。诗歌写作之于她,正如古代的巫医(师)的医术,一种古老的技术,“得以创造出神圣空间,让奇迹在其中发生,引导人踏入无限,在超脱现世时间的情况下从经验到启迪”(叶舒宪:《文化人类学教程》,中国社会科学出版社2010年版,第249页)。所以,灰娃的诗歌不仅是对她本人具有自我疗救的意义,同样,也唤醒、启示着作为她的诗歌读者的我们。灰娃诗歌也因此可以引申为一种“受伤的治疗者”的高度。曾经受过伤的人经由写作获得一种医治自己同时也医治他人的能力。“灰娃现象”,我们可以毫不夸张地说,显现为人类精神自救的一个奇迹。

二

如何更具体地理解灰娃的诗歌写作作为“受伤的治疗者”的意义呢?首先,灰娃的大半生与现代中国最为动荡的时期相叠合,这让她的人生阅历与生命经验尤为丰富、复杂,她个人所历经的创伤也和时代、社会施与的压力、困扰紧密相关;其次,作为个人,灰娃始终游离在纷杂的政治运动的边缘,体会着无法融入的隔膜与焦虑,这使她天然地与现实保持了距离,能够在多变的时局中体察到人性的多面与被扭曲的程度,实现了一种最低限度的抵抗;再者,当然,哪怕是最低限度的抵抗,也是要付出代价的,灰娃的精神几度抑郁,都是不适应大环境的结果,因此,她的写作最初本是一种自救行为。通过书写,调动自我意识,编织词语,创造出一个模拟并超越的语言空间世界,既和现实抗衡,也借以清理自己凌乱的思绪与感受,提炼、辨析并确认那些值得记取的人的精神品质、文学的社会与美的价值等。

1979年,灰娃在北京家中

然而,为什么是诗歌(而非小说或散文),成为受到灰娃青睐的文体?诗的写作需要作者具备怎样的基本素质与修养?诗的力量又是如何体现的呢?

对于灰娃个人而言,“生命及生命精神自有其节奏韵律,自有其音乐性的感应”,这说明她对诗歌的意识与个体生命的精神律动相契合的能量有过清晰、自觉的体悟。诗歌,这个现代汉语中由“诗”与“歌”相加组合的词语,确实有以诗当歌的蕴意。在写于1975年的《只有一只鸟儿还在唱》的短诗中,灰娃营造了一种在绝望中依然坚守与期待的心理强力:

只有一只鸟儿还在唱

唱也打不破

冰一样的寂灭静默

与其说这只鸟儿是诗人的观察或想象,不如说更是对“写作着的自我”的一种自况。即便人们“不再会请求”,也“倦于幻想”,但诗歌理应成为“预言的鸟儿”,负载着希望和光明。灰娃选择诗歌,是因为她在困顿中化身为“预言的鸟儿”,一只现代的精卫,旷野中的杜鹃。化而为鸟的新生即是自救和自愈的象征,写诗与歌唱天然近缘,使得灰娃的写作成为出自生命本真的抒发。在灰娃出版的诗集中,标明创作时间为20世纪70年代的大约有六首,分别为《路》(1972)、《墓铭》(1973)、《我额头青枝绿叶》(1974)、《只有一只鸟儿还在唱》(1975)、《带电的孩子》(1976)、《穿过废墟 穿过深渊》(1977)。在这几首早期诗作中,不了解诗人的生活和当时的社会环境的读者,可能一方面会不无惊讶地经常读到“墓园”、“废墟”、“暗夜”、“刑具”、“葬礼”等阴郁、惨淡的意象,另一方面又会为诗中充满了柔韧、坚定甚至绝决的抗争意志而震撼。诗人在写作这些诗歌的日子里罹患精神分裂症,一度病危。灰娃在回忆文字中,描述过自己的病状:“我已发展为精神分裂。开会不经允许,我任意发言插话。有人激昂宣讲,揭发批判,我马上大声说:‘没有啊!’见人扬手,我认定是要打我,撒腿就逃。看人们的脸时,恐怖异常,心想:‘他(她)怎么变成人了?’”“还看见许多死去人变了形的脸,他们站在自己棺材一旁默然地心怀叵测地环顾四周。我还听见宇宙运行的声音,朦胧的轰隆声。那声音带我到自己的坟墓中,我掩埋好自己的担惊、悲伤,栽下些蒲公英、白头翁……”(《我额头青枝绿叶》,第158页)。这些是典型的受迫害妄想的症状,如果不能得到及时的治疗和调节,后果恐怕不堪设想。

也正是在罹患精神分裂症的期间,灰娃自发地拿起笔写诗,把她那梦魇般的幻觉中飘过的图像和声音记录下来。诗神眷顾于她的时刻和情境也与我们惯常想象的不同,没有灵感光顾、佳作天成的喜悦,也没有同行切磋交流、相互激发的兴奋。灰娃在完全孤立的状态中写下了她当时尚不自知为诗的文字:“于是不由地拿起了笔,在随便什么纸上胡写乱画。一段文字、一句、一词、一字,随意写些当下思绪的碎片,像采下一片片花冠,零乱而不完整,写时心绪就可宁静片刻。但好景不长,写后一看,又立时惊慌万状。心想这些正是社会全体要灭杀的东西,是反动的东西。肯定有人用新式高科技仪器已经探测到了。这不就是反动的证明吗?”(同上书,第227-228页)依然被受迫害的妄想所控制,灰娃的写作是非常态的,但她也令人诧异地清醒,她知道她通过写下的语句所触及的“真实”的部分是当时的违禁品,“于是赶紧撕碎,装衣兜里,偷偷跑到卫生间,扔进马桶冲走。如此此般,这样反复折腾”(同上书,第228页)。这些早期诗作可谓诗体的“狂人日记”,记录了一个人在分裂的精神意识状态中的现实世界,人间地狱的景观,“在公车上,不知身在何处,不知自己和周围群众是人是鬼,我更像一个鬼魂游荡在魍魉群中”(同上书,第160页)。值得注意的是,诗作中清晰的“我”的形象或许显示了灰娃能够成为真正的诗人而非仅作为病患的未来。换言之,从非自觉的糊涂乱写到成为一名自觉写作的诗人,在早期的诗作中就埋下了可能的种子,这个种子即是灰娃有意识地塑就了一个完整的“我”的形象。早期诗中的“我”并非碎片式的,不是孤悬的目光(如顾城的诗句“黑夜给了我黑色的眼睛”),不是因异化而幻化的其他生物或事物,比如一棵树或一条船,而是依然作为内心坚实的“我”(哪怕戴着鬼魂的面具)出现在诗中。生活中的灰娃,那个常人眼中的疯子,却在诗中成为了一位游历地府、向死而生的清醒者,一位诗人。

加拿大著名作家玛格丽特·阿特伍德在谈论写作时提及:“所有的写作,其深层动机都是来自‘人必有死’这一点的畏惧和惊迷——想要冒险前往地府一游,并将某样事物或某个人带回人世”(严韵译,《与死者协商》,上海三联书店2007年版,第113页)。因此,不难理解为什么灰娃早期的诗作中会出现非人间的世界,除了作为荒诞现世的隐喻外,病痛中的求生欲,化为了表达中赴一回死的坚定意志。她给自己写下“墓铭”,回顾一生的经历,确认自己在人世的命运:

生而不幸我领教过毒箭的份量

背对悬崖我独自苦战

她还期许了自己的“来生”,“只跟鬼怪结缘”,在完成了写作仪式的意义之后,诗人返回了人世。灰娃诗中的地府地狱是糅合了东西方宗教特征的,既有佛教、道教的地狱场景想象,又有头戴荆冠的基督受难图景,虽然佛教中的来生并不同于基督教中的复活,但在写作中都蕴含了奔赴地府而重新返回的寓意。只是灰娃带回来的,是她作为诗人的一种身份认同。当张仃先生,这位她少年时期的艺术导师,读到她早期病中写下的文字,告诉她这些是诗并鼓励她继续写下去的时候,实际上,她作为诗人自此刻开始,并也因此,她与一个时代的表达境遇相契合,与“地下文学”现象有了叠合。她继续写作,不再撕毁,而是藏起来,把它们埋在花盆里。掩埋的行为如同又一次将再生的“我”下葬,以期复活,又恰似等待日后重现天日的藏宝行为一般,灰娃的诗歌写作成了当代文学史上那一时代独特的“潜在写作”的一部分。

三

“潜在写作”是当代中国文学史研究领域里的一个批评概念,为了说明当代文学创作的复杂性,“即有许多被剥夺了正常写作权利的作家在哑声的时代里,依然保持着对文学的挚爱和创作的热情,他们写作了许多在当时客观环境下不能公开发表的文学作品”(陈思和《中国当代文学史教程》,复旦大学出版社2008年版,第12页)。潜在写作分为“自觉”和“不自觉的”创作两类,1970年代写诗的灰娃大约属于第二类。文学史家认为,“潜在写作”的相对概念是“公开发表的文学作品,在那些公开发表的创作相当贫乏的时代里,不能否认这些潜在写作实际上标志了一个时代的真正的文学水平”(同上书,第12页)。灰娃的第二本诗集《山鬼故家》出版于1997年,那一年她70岁。在这之前,她已经写诗25年,但几乎不曾在文学刊物上发表过诗作,于1989年出版过一本她自己并不满意的诗集《野土》,印数仅为1500本。中国诗坛和当代文学界并没有多少人知道灰娃这个名字。而当批评家从挖掘被遮蔽的诗人的角度打量灰娃的诗歌并赋予其写作以承担、觉醒与抵抗的涵义之时,灰娃的写作又向前推进了,她的视域更开阔,诗艺也日趋成熟。这位人到中年才开始写作的诗人,并未加入任何诗歌圈,或参与诗坛纷争,而是始终保持独立、低调的人生态度,活跃的思想立场,并继续沉潜地写诗。尽管产量不丰,但《山鬼故家》以后出版的两本诗集中都有风格成熟稳健的新作。2016年,灰娃获得第24届柔刚诗歌奖荣誉奖,以奖励她“在一个时代的荒原上以精神额头的青枝绿叶成就了悬崖旁的蔷薇。她追问自我、精神独立而不流时俗的写作方式在当代诗歌史和知识分子思想史上具有相当的启示性”(柔刚诗歌奖授奖词)。显然,授奖词仍着墨于灰娃早期的诗歌写作意义,而我们又如何评判进入新时期和新世纪之后灰娃的诗歌写作呢?

纵观灰娃的诗歌创作生活,可以说,她自始至终践行着写作的“潜在性”。这里所说的“潜在性”,与“文革”时期的“潜在写作”稍有区别,主要体现在即便在一个写作与发表并不再受压制,言说权利亦能自主的时代,灰娃也没有完全放弃早期写作状态中的匿名与秘密特征,她把写作者必要的孤独与表达中可能产生的冒犯性保留下来。换言之,她依然通过写作不断回到曾经的那个时代,希冀在反思中厘清历史伤痛与现实困惑。这期间,她出版了非虚构作品《我额头青枝绿叶》,以自述的口吻,回顾一生,检省生命的每一阶段中的个人经验与时代风云。她以自己的方式清理沉重的记忆,试图保存离乱动荡生活中发现的种种美好与善良,重建整个民族的精神家园。匿名与谦卑的姿态,见证与承担的勇气,反思与想象的写作实践,使她葆有了年轻的心智与旺盛的创造力。

20世纪80至90年代之间,是灰娃诗歌写作的第一阶段喷发期。收录在《山鬼故家》中的二十多首诗作就写于这个阶段。可以理解,这段时期正是灰娃与艺术家张仃结婚之后,十多年里,她陪同张仃外出写生,生活稳定,爱情温馨,精力充沛。灰娃的诗心是外向的,她关注现实,热爱祖国的河山、大自然与乡野文化。在诗歌艺术方面,灰娃有很强的结构意识,这一阶段她写下的几个组诗,主题集中,风格紧凑,声音统一、纯正。《塬上》《大漠行》《沿着云》等系列,应是灰娃随张仃写生所见所感所思的结果。灰娃的身心被北方大自然的壮美所震撼,而她下笔的时候,总是将自然风貌与历史变迁、人生际遇联系起来,以一种“民族身世感”承继了中国传统诗人的家国与生命情怀。在诗中,灰娃依然是那只不倦于歌唱的鸟儿——

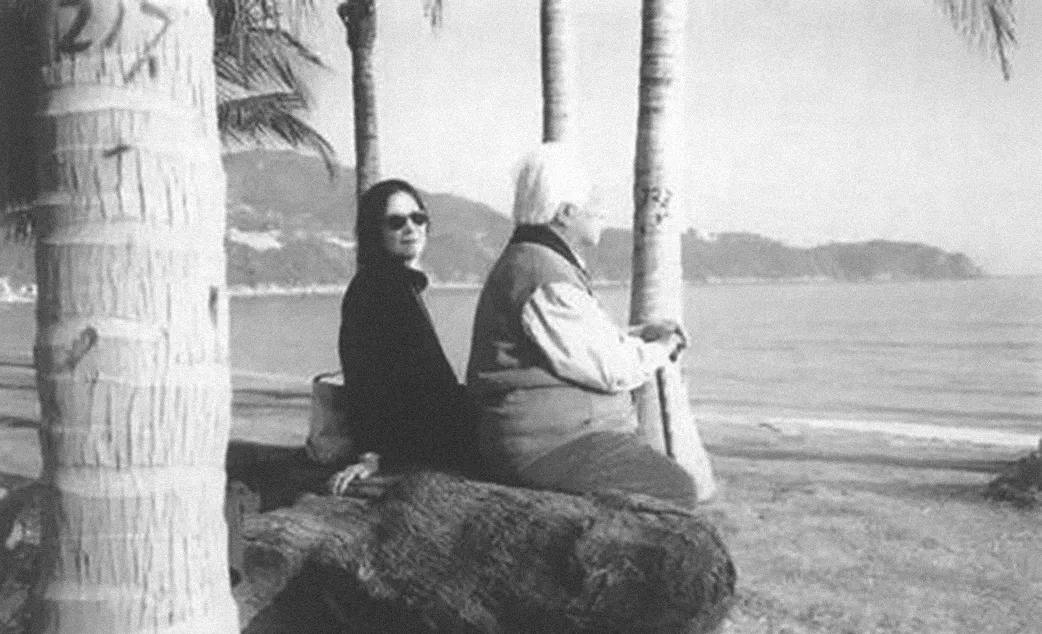

1999年,张仃与灰娃在海边

我的歌声燃烧

昔年烽火

擂响

一代耻辱的

愤怒与启迪

——《塬上》系列之《禹门口的风》

灰娃的视角穿透山水、风景,直抵历史时间中的特定时刻与事件,她始终在追思、反思与透视现实现象。组诗《童心》(7首)是对那一时代冲突的隐秘记录,但以独特的视角和历史意识,将中国现当代苦难的记忆连接起来,并有了超越时代的艺术价值。灰娃准确而巧妙地将一代青年的纯正理想比喻为童心,以母亲般的宽厚与慈爱,理解、接纳并期待着,她追怀“飘逝的童声”,赞美年轻的躯体,以歌声慰藉“从没这样孤独”的大地。灰娃庄重而严肃的声调是母性的,充满博大而纯洁的爱的力量。

灰娃诗歌中流露的母性的力量,既是柔软的,也是坚硬的,如她的一首诗题所示“用柔软坚硬的笔触”,这正是她独立而坚韧的女性意识的体现。《不要玫瑰》诗题可能会让读者联想到英国女诗人克里斯蒂娜·罗塞蒂的那首著名的《歌》中的几行:“当我死去的时候,亲爱的/别为我唱悲伤的歌/我坟上不必安插蔷薇/也无需浓荫的柏树”(徐志摩译本)。《不要玫瑰》似乎典出这首《歌》,但灰娃并不局限于原诗的爱情主题,而是带有更强烈的女性自我观照,生命沉思与自觉给予的特征。

不要玫瑰 不用祭品

我的墓 常青藤日夜汹涌泪水

清明早上 唤春低唱 一只文豹

衔一盏灯来

“文豹”为吉祥、安静之兽,诗人并没有把死亡描摹为生命的悲惨对立物,而是构想了一个“沉思在自己墓地”的“我”,生命并未止息,而是通过不断的“寻思”、“寻找”,获得延续与永生的精神力量。

身为女性的灰娃,经历革命时代塑就的两性平等,女性独立的意志贯穿了她一生。在晚年的爱情生活中,她愿意为爱人付出,毫不懈怠。在回忆录中,她描述与张仃在一起二十多年的生活。两人相差十岁,走到一起时,他们都已人过中年,精力体力也不如从前,而在张仃仍然能够外出写生时,她一直贴身陪伴照料他,具体、细致到为他遮风挡雨。而当张仃不再有体力外出,也中止画画,转而改习书法之后,灰娃依然协助他工作。“我们的生活是紧凑、协调、平静的。如今两人都年事已高,在漫长的二十余年中,要说的话说了许多。现在每天清早起床、漱洗、早餐过后,没有多余的话,各就各位开始了一天的工作。我为他摺纸,展开画案,检查毛笔、墨汁、取出该写的词句以繁体写出,并用篆书《字海》查出他记忆不准的字,然后照猫画虎写出篆体于一页纸上,以供他参照。最紧张的是他写到中途,忽然对自己记忆没有把握了。这时我必须尽快搬起厚重大块的篆书《字海》查出该字供他参照,因为书法气脉不能中断,必须一气呵成。写的过程中,须我在一旁,不断为他抻纸。”(《我额头青枝绿叶》,第211页)灰娃把这份工作做得一丝不苟,她已将奉献、给予和包容的精神融入她与张仃的爱情和共同生活的细节之中。与张仃的生活和交流,灰娃也感受和锤炼着对艺术的领悟,并转化为文学写作。《灰娃的诗》卷三“读画散记”收录了灰娃写下的五篇艺术随笔,可谓她细心观察、反复思考的结晶。正如同参与了张仃的绘画创作一般,灰娃既有距离地观察,也全身心地投入,更是深切地领悟着。她对张仃以焦墨绘山水的出发点与困难,以及张仃的性格和绘画方式有着透彻的理解与关切,达到“他(张仃)每开始画画,我就捏一把汗”(《灰娃的诗》,第205页)的程度。灰娃与张仃相互尊重、依恋和默契的伴侣关系也着实令人羡慕。

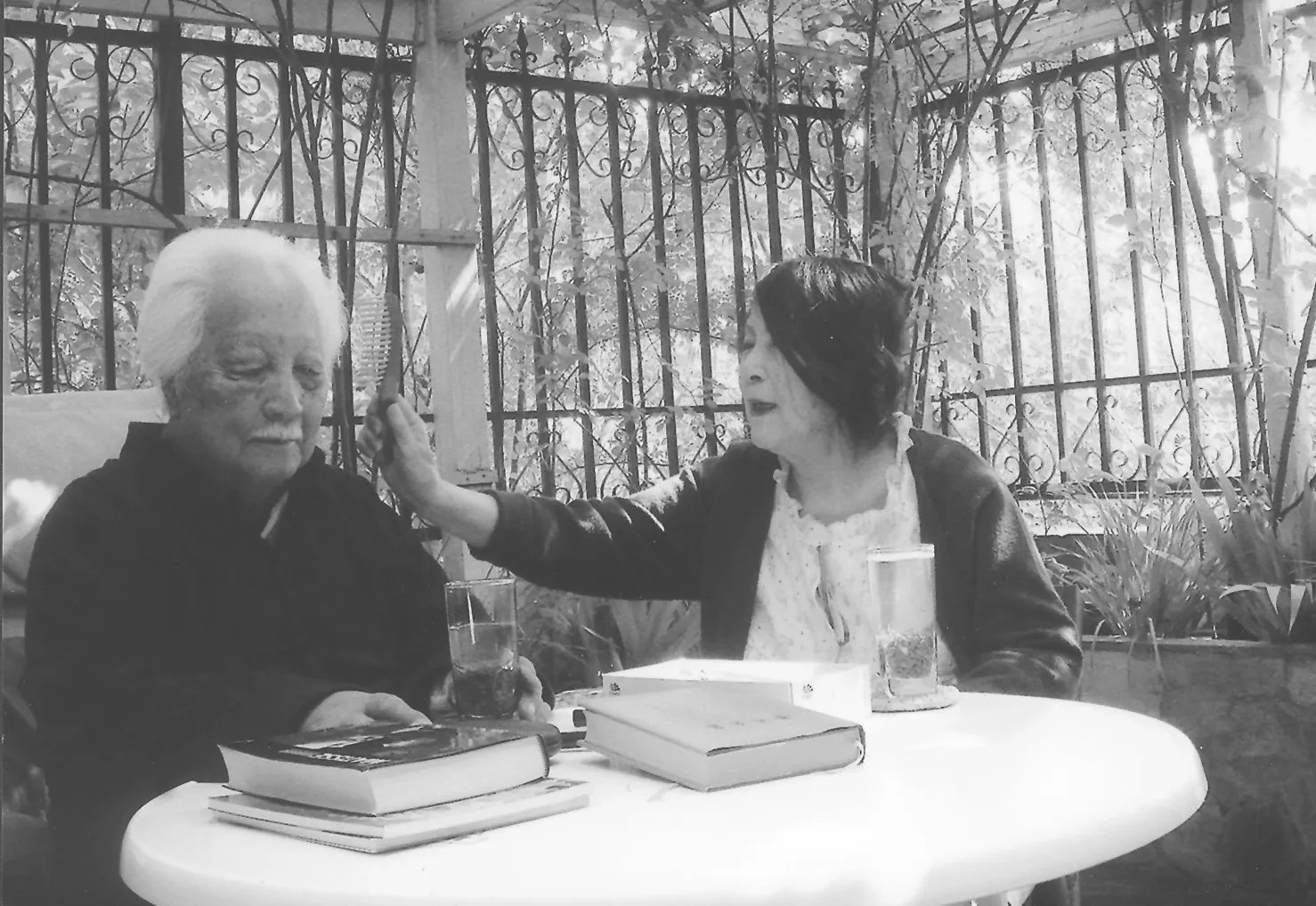

张仃与灰娃

四

2010年2月21日,张仃逝世。五个月前,93岁的张仃脑中风,抢救后的第四个月,灰娃开始用诗歌向病危中的爱人倾诉心声。《童话·大鸟窝》是第一首,诗的篇幅较长,以低回的语气,慢慢地回想和诉说,缓缓地倾吐与追怀,这首诗直至张仃逝世五年之后才定稿。其间,灰娃还写下《伤有多重 痛有多深》《向神靠拢》《柔光花影中享着慢时光》《在月桂树花环中》四首怀念张仃的诗,合为一辑,收在《灰娃七章》中,成为近年的重要代表作。延续“悼亡诗”的传统,灰娃追念着与张仃在一起的生活日常,描述张仃的人格品性,细节中充满温馨和柔情,传达她对他不绝的思念和眷恋。慢读《童话·大鸟窝》,能够体会到灰娃在张仃病重时的焦灼和祈祷,仿佛她坐在病床前的絮语,诉说他们曾经在早晨并肩散步,谛听子规的“啼吼”,但不久离世的爱人带给她的悲伤又在诗行里转为她哀伤的叹息和痛苦的追问,变为她一人独守空屋的忧郁与孤独。他们一起的生活如同童话,他们的家也正如张仃梦见的“大鸟窝”,两只鸟儿在其中相依为命,相亲相爱。灰娃在诗中以重复回环的声音,强调“家”的涵义,它不仅是爱的栖所,更是对抗尘世风云,稍离国族苦难的避难所。这几个重复回环的段落包括:“这儿是家,免于恐惧,没有惊吓”,“这儿是家/是安顿心的角落/这里心的纹路只指证/人性智慧的美与灯”,“这儿是家,这儿生长着两株芦苇/两株芦苇两颗跳动的心”,饱含柔情蜜意的诗行读来令人动容,掩卷良久,不能释怀。

灰娃的悼亡诗在怀念逝者时,抒写眷侣深情,同时也落笔人生命运,感慨系之,“天人永隔人心伤有多重,痛有多深”,这伤痛更包括了何等不易地“冲出自己心的壁垒”(《伤有多重 痛有多深》);“我不能忘你深埋记忆/默然沉静的那双眼睛/命运的强大挑战严酷磨难/以人之向美、脆弱竟能挺住!”(《在月桂树花环中》)在伤逝的哀痛中,时间放慢了步子,同宇宙星体的运行一般,浩渺而缓滞,忽而流星划过,旋即月色清寂。诗人聆听着最微弱的声音,星辰辽远的动静,生命的节奏变得清晰而灵敏——

用天琴灵韵吻亡灵的心

用清凉泪水浇醒记忆

——《柔光花影中享着慢时光》

凄美、哀婉的句子随即被“军号声!多么凄厉!/随后便悬停在半空”这两行节奏短促,一快一慢的诗行打断。温柔缱绻的情爱,安静朴素的陪伴,个人化的生活中怎不熔铸着宏大的社会和历史记忆?对张仃的追怀也即是对他们共度的一生的反思,对大半世纪的中国历史的回望,在回忆中,“我听着树叶,听着寂静深处/听着生命延续的幽微动静”。“怀念张仃先生”这组哀歌将在中国当代诗歌史上留下不可磨灭的闪亮的踪迹。

灰娃

2016年6月初,我和几位朋友驱车前往灰娃在北京西郊门头沟的家中采访,灰娃一丝不苟地回答我们的提问,为我们朗读她的诗作。灰娃告诉我们,她不喜欢那种声情并茂的朗诵腔。她读诗的时候,声音平缓,克制,词语和语段间的节奏清晰,整体上就如一首优美的歌。灰娃在诗歌上倾注着全部的激情,她热切关心时事,喜欢与年轻的朋友交流,在谈话中,也在网络微信上,她渴望将自己的诚挚心意传达给身边的每一个人。聊天间隙,灰娃谈到她常一个人坐在自家窗口,凝望窗外的景色,久久地,一动不动。她在晚近的诗作中不时出现“蓝色”的意象和调子。在怀念张仃的诗作中,有这样的句子:“让天空蓝得那样明净/那样静谧无涯/那样遗世绝俗”,“另一手紧攥S形烟斗告诉我/西岸九个月亮蓝色光束游曳/星辉波光,歌诗流亮/我跟他去看云上一簇山峰/月光蓝薄雾缓缓缭绕”……蓝色代表着忧郁、温柔、静谧、幽远、深邃,能够想象,在那些时刻,灰娃的心意正被思念和忧伤浸润着。当灰娃向我们描述她眼前看到的蓝色的雾时,忽然,她语调中含着激动,脱口说出了一句:“我可以一辈子凝望这片蓝色的雾。”那一瞬间,我们所有的人都安静下来,仿佛渴望着也能够沉浸到对那片蓝色之雾的凝望与想象之中。

诗人灰娃是当代文学史上的一个奇迹现象,但她始终自谦而清醒,从未以诗人之身份自傲自矜。灰娃写诗与思考始终保持谦虚、诚实的态度,从她的心灵中流淌出的音乐是纯粹、至诚而优美的。灰娃晚近的诗歌获得了一种深沉、稳定、优雅的统一的声音。包括“悼亡诗”在内,她继续书写着生命本真的体验,力求使她的词语和语言在传达内在的精神感受时准确、生动。很难想象,耄耋之年,受着抑郁症困扰,孤独的灰娃,还能有如此顽强、坚韧的创造力,她近年写下的诗歌首首耐读,值得关注。灰娃已经从当代文学史视野中的那个值得被挖掘的“潜在写作者”,真正成长为“我们民族的诗人”(张仃语)了。