中国传统文化中的“创新”理念及其时代内涵演变

2018-02-26李小红

[提 要]中国人对于“创新”的认知源远流长,体现了中华民族的探索和进取精神。“创新”一词最早见于《魏书》,指制度的改革。随着时代的变迁,创新内涵不断演变。当今,广义概念上的创新指有明显区别于以往的改变,更新现有的或引入新的事物或想法;经济研究上的创新则指实现生产要素的新组合。在“三期叠加”新常态的时代背景下,创新是“五大发展理念”的核心内容,是推动中国经济提质增效与转型升级的关键所在。

[关键词]创新研究;五大发展理念;传统文化;创新内涵

[作者简介]李小红(1981—),女,南昌工程学院副教授,江西财经大学在读博士,研究方向为战略管理。(江西南昌 330099)

“创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。”在创新口号无处不在的当今社会,各行各业对创新的理解存在差异,很难对创新的概念进行一个严格且统一的界定。但是,如果对创新的认识丧失统一的标准,就容易造成研究上的偏误。因此,我们有必要对“创新”的概念追本溯源,并辨析其在新时代背景下的内涵演变,从而有助于各行业、各领域对于创新的实践和研究。

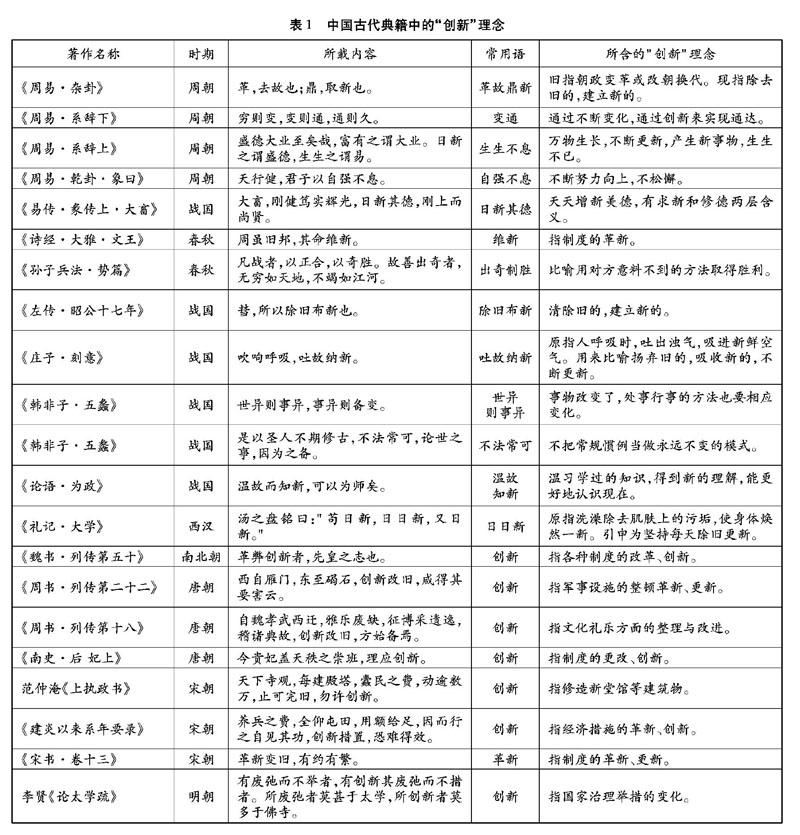

一、中国传统文化中的“创新”

“创新”一词最早见于南北朝时期的《魏书》。《魏书·列传第五十》载:“革弊创新者,先皇之志也”。此处,“创新”主要指制度的改革、革新和改造。比《魏书》稍晚,隋唐时期的《周书》出现“创新改旧”两次(《周书》卷二六和卷三十);隋唐时期的《南史》出现“创新”一次(《南史》卷十一)。随着时代的变迁,“创新”一词的指代对象和范围不断扩展,不仅应用于体制的变革,还应用于军事、文化、建筑、艺术等方面的更新、改进。

事实上,中国人对于“创新”的认知,还要更早得多,创新意识和创新观念源远流长。沉淀在中国传统文化里的“创新”思想,体现了祖先们在认识和适应世界过程中努力提高自己生活质量的探索和进取精神。

西周时期形成的《易》学强调事物本身的变化,以及由此延伸出来“生生之道”“革故鼎新”“自强不息”的变革和创新思想。《周易·系辞下》载“穷则变,变则通,通则久。”就是说要通过不断变化、变革,来实现通达,只有这样才是长久之道。《易经·系辞上》载:“富有之谓大业,日新之谓盛德。”《周易·杂卦》“革,去故也;鼎,取新也”。“革故鼎新”的成语即出自这里,该成语旧时指朝政变革或改朝换代,现在泛指除去旧的,建立新的。由此可见,在《易》学中,始终贯穿着变革和创新的主题,是国家和部落管理者应对自然灾害和实现社会统治的结果的集中体现。

战国时期为对应激烈而残酷的竞争环境,变革、创新的思想备受重视。不仅强调政治和军事制度的改革,人才选拔、文学艺术、科技等也不断推陈出新。《韩非子·五蠹》提出“世异则事异,事异则备变”的变化观,主张事物发生了改变,则处事行事的方法也要发生相应的变化。韩非子提出“是以圣人不期修古,不法常可,论世之事,因为之备。”不把常规惯例当做永远不变的模式,强调变化、变革。《孙子兵法·势篇》中记载“凡战者,以正合,以奇胜。故善出奇者,无穷如天地,不竭如江河。”强调在军事上“正”“奇”结合,以奇制胜,由此产生了广为人知的成语“出奇制胜”。《左传·昭公十七年》中记载:“彗所以除旧布新也”。“除旧布新”指除去旧的,建立新的。《庄子·刻意》中记载:“吹呴呼吸,吐故纳新”。“吐故纳新”的成语原指人呼吸时,吐出浊气,吸进新鲜空气;现在多用来比喻扬弃旧的,吸收新的,不断更新。

《礼记·大学》载:“汤之盘铭曰:‘苟日新,日日新,又日新。”是商朝的开国君主成汤刻在澡盆上的警词,旨在激励自己自强不息,创新不已。文中三个“新”字,本义是指洗澡除去肌肤上的污垢,使身体焕然一新,引申为精神上的弃旧图新。这句话的意思是“如果能每天除旧更新,就要持之以恒。”“苟日新,日日新,又日新”是在谈及创新问题时被广为引用的一句话,习近平主席曾在多个场合引用了这句话。

总之,“革故鼎新”、“除旧布新”、“日新”以及“革新”、“维新”等词都含有很深的“创新”意味。这表明中国人强调以一种积极变革、创新进取的姿态,不断更新自己、主动适应时代、积极推动发展的向上朝气,沉淀为中华民族思想观念中不断创新的思想源泉。不过,在概念表达上,由于“创新”一词相比之下政治色彩较淡,内涵更加丰富,切合时代环境,因此在现代社会中使用得更为广泛。

二、“创新”的内涵及其演变

“创新”一词从南北朝出现以来,隋唐时期使用频数增加,及至宋元时期使用更为流行,用于指称政治体制、设施、文学艺术以及经济措施等方面的变革、更新、创造。随着时代的变迁,“创新”一词的使用范围不断扩大、内涵日渐丰富。

在中国古代,“创新”一词最初指既有体制的变革、更新改旧;之后扩展到指称军事设施的更新,以及文化礼乐的创新改旧。随着时代的不断发展,“创新”指向的领域更加广泛,扩充到艺术的创造、经济措施的革新、科技创新等,至现代社会,创新甚至涵盖人类活动的方方面面,既包括自然科学领域的创新,也包括社会科学领域的创新和人文艺术领域的創新。

根据中国社会科学院语言研究所编写并修订的《现代汉语词典(第7版)》(商务印书馆出版),“创新”一词有两层意思,一是动词意思的“创新”,指抛开旧的,创造新的;二是名词意思的“创新”,指创造性、新意。这是当今我们日常理解的广义上的创新概念。

本质上,创新是新事物、新想法的引入。也就是说,不是沿用原先旧的方法、理论、模式、技术、装置或工艺等来完成某项任务,而是有明显区别于以往的改变或突破,或以新代旧,以达到更好的预期结果,就可以说是创新。

“创新”既不是“发明”也不是“发现”或“创造”。“发明”指“创造出新事物或新方法”,这个事物或方法是以前不存在的,而“创新”既可以是新事物的引入,也可以是已有事物的改变。“发现”指“经过研究、探索等,看到或找到前人没有看到或找到的事物或规律”,这个事物或规律本身是存在的、未知的,还没有被人们揭示。“创造”是指“想出新方法、建立新理论、做出新的成绩或东西”,创造的意思与发明接近,但它有“做、制作”之意。例如,可以说创造艺术品,但不可以说发明艺术品;可以说创造惊人成就,但不可以说发明惊人成就。然而,“创新”的对象既可以是看得见的客观事物(如技术设备),也可以是看不见但能被感知的主观想法(如商业模式);既可以是全新的,也可以是对原有的进行改变和更新(如企业流程再造)。可见,“创新”一词与“发明”、“发现”、“创造”这三个词之间既有重叠之处又有所区别。

值得注意的是,我们日常所说的“创新”是广义上的创新概念,与创新研究中所说的“创新”概念是有区别的。一些学者,如陈劲等(2018)认为创新研究是一个新兴的研究领域,起源于1912年经济学家熊彼特在《经济发展理论》中开创性地提出“创新”,兴起于20世纪50年代后期。创新研究涵盖了从新产品、新工艺、新市场、新资源和新材料到新的组织形式等广泛的研究场景和应用领域。

按照熊彼特的观点,“创新”就是“建立一种新的生产函数”,即把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系。“创新”包括五个方面:(1)引进新产品;(2)开辟新市场;(3)引用新技术,采用新的生产方法(包括机械化、电气化等);(4)引用新的原材料,控制原材料的新供应来源;(5)实现企业本身的新组合。在创新理论视角下,“创新”是一个经济概念,而不是一个技术概念。

熊彼特的创新理论,将创新视为一种内在因素,企业家是创新生产要素新组合的主要组织者和推动者,被视为是企业的“灵魂”。这种用生产技术和生产方法的变革来解释经济制度基本特征和发展过程的观点,能较好地解释当代技术进步推动经济发展的现实情况,因而愈来愈受到吹捧。

中国引入经济学意义上的“创新”概念,是在20世纪70-80年代。1978年厉以宁在《北京大学学报》上发表论文批判经济学的“制度创新”理论,提到了熊彼特的创新学说,他指出将社会经济的发展归功于“创新”,而“创新者”又是少数“独具慧眼”的企业家,这样的观点是唯心的。而在1984年张维迎的《时代需要具有创新精神的企业家》一文中,他是这样介绍的:“经济增长的两个主要因素是资本积累和技术进步。隐藏在经济增长要素背后的国王就是企业家,熊彼特的见解抓住了经济增长的本质方面。中国经济发展的真正瓶颈,不是资金、资源、劳动,也不是科技人员,而是企业家。”并认为冲破旧体制的制度创新使企业家的创新职能得以充分发挥,从而促进我国经济持久、稳定增长。

20世纪80年代,唐岳驹、王慎之、张维平、周林、柳欣等学者们对创新理论进行了介绍。1981年唐岳驹在《世界经济》上发表《熊彼特和他的“创新理论”》一文,介绍了熊彼特在《经济发展理论》中提出的创新理论。1985年,王慎之和邱兆祥根据熊彼特1942年在美国出版的《资本主义、社会主义和民主主义》一书,介绍了熊彼特的“技术创新理论”。20世纪90年代,中国学者开始关注技术创新、技术创新与经济增长、技术扩散等研究主题,由此掀起了中国技术创新研究的热潮。此外,金融创新、制度创新、管理创新、创新驱动、国家创新体系、科技创新、创新能力、开放式创新、协同创新等主题也逐渐获得了中国学术界的关注。进入21世纪之后,中国有关创新的研究井喷式增长,中国学者“分别从经济学视角、管理学视角、政策研究角度和创新的系统方法论等出发,对创新研究的理论、方法和实践进行了基于中国情境的完善和改进。”

因此,在當前时代下,创新可以分为广义上的创新和经济研究上的创新。前者指有明显区别于以往的改变,更新现有的或引入新的事物或想法。后者指实现生产要素的新组合。广义的创新涵盖了各个领域各个行业的各种创新。它既可以指技术和方法的创新,即新技术、新方法、新材料等的发明、发现或改造;也可以指文学艺术方面的创新,如戏曲、美术、陶瓷艺术、电影、文学作品等的改进、更新;还可以指制度体制和社会经济方面的创新,如变革国家管理体制、创新社会养老制度、改革经济措施、创新金融工具等。

三、新时代对“创新”的需求

在当今时代,创新受到了极为广泛的关注,被视为是引领新时代发展的第一动力。就国内环境而言,中国经济发展自2013年以来,进入“三期叠加”的新常态,面临“经济增速换挡”、“结构调整阵痛”和“前期政策消化”的三重挑战。在新常态下,支撑中国经济高速增长的生产要素供求关系发生明显变化。中国面临一系列不平衡、不协调与不可持续的问题。如老龄化加重导致人口红利减退,资源供给趋于紧张,生态环境压力加剧,低成本竞争优势逐步削弱、企业创新能力不足等一系列深层次的矛盾和亟待解决的问题使我国经济发展面临巨大的挑战。过去依靠“铺摊子”扩大制造业产能推动经济增长的做法,不仅不能解决我国经济结构性供需失衡和传统产业盈利能力下降等问题,还会进一步加剧产能过剩和资源配置扭曲。因此,创新动力成为新旧增长动能转换的关键。

就国际环境而言,新一轮科技革命与产业变革的兴起、国际贸易和投资秩序的重构使我国产业发展面临来自发达国家从高端和发展中国家从低端的双重挤压。

在国内经济发展环境和全球竞争格局的双重倒逼下,我国需要从主要依靠要素驱动为主,转向以创新驱动为主,通过创新,实现科技强国、制造强国,推动经济提质增效与转型升级,进而解决不平衡发展问题,实现协调发展。

党的十八届五中全会提出“创新、协调、绿色、开放和共享”的新发展理念,把创新摆在核心位置,强调国家全面发展的动力来自不断推进的各个领域、各方面的创新。黄群慧等(2016)学者认为创新发展理念既是顺应当前世界技术、经济发展形势的要求,又是适应我国经济发展阶段变化、促进经济持续发展的需要;既是对马克思主义创新思想的发展,也是中国特色社会主义理论的重要组成部分。创新发展理念不同于以往的发展观,具有系统性、继承性、科学性、战略性和人民性,是对发展观的重大突破。

因此,在新时代下,创新成为引领我国经济社会发展的第一动力,是推动我国经济提质增效与转型升级的关键所在。

[参考文献]

[1]陈劲,吕文晶.创新研究:学科演变与中国贡献[J].技术经济,2018,(5).

[2]王一鸣.改革开放以来我国宏观经济政策的演进与创新[J].管理世界,2018,(3).

[3]黄群慧,李晓华.创新发展理念:发展观的重大突破[J].经济管理,2016,(11).

[4]郭朝辉,葛风涛.“创新”的“故”事:我国历史上的“创新”概念表达[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2016,(2).

[5]俊华,王奕琳.中国传统文化中的创新元素[J].南昌航空大学学报(社会科学版),2011,(4).

[6]谷亚光,谷牧青.论“五大发展理念”的思想创新、理论内涵与贯彻重点[J].经济问题,2016,(3).

[7]厉以宁.现代资产阶级经济学“制度创新”理论批判[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1978,(2).

[8]张维迎.时代需要具有创新精神的企业家[J].读书,1984,(9).

[9]王慎之,邱兆祥.浅谈熊彼特的“技术创新理论”[J].经济理论与经济管理,1985,(3).

[10]唐岳驹.熊彼特和他的“创新理论”[J].世界经济,1981,(9).

[责任编辑:黄贝如]