微传播环境下大学生就业指导信息化路径探析

2018-01-10殷荷芳蒋明敏

殷荷芳,蒋明敏

(1.南京艺术学院 招生就业处,江苏 南京 210013;2.南京信息工程大学 江苏省中国特色社会主义理论体系研究基地,江苏 南京 210044)

微传播环境下大学生就业指导信息化路径探析

殷荷芳1,蒋明敏2

(1.南京艺术学院 招生就业处,江苏 南京 210013;2.南京信息工程大学 江苏省中国特色社会主义理论体系研究基地,江苏 南京 210044)

大学生就业指导工作影响着高校毕业生的职业发展和用人单位的人才选择。当前信息化快速发展,为大学生就业指导工作提供有力支撑,更引领高校就业指导工作的发展方向。本文在分析当前大学生就业指导信息化短板问题的基础上,结合微媒体信息传播的特点和优势,提出改进高校就业指导工作的基本路径,强调要融合新兴媒体,用好大数据技术,通过就业信息服务平台,构筑全方位、立体化的就业指导工作格局。本文认为,要进一步强化就业信息反馈机制,建立基于培养质量跟踪评价反馈的人才培养模式,不断深化高等教育“供给侧改革”。

微传播;大学生;就业指导;信息化

近年来,大学生就业问题受到社会广泛关注。教育部数据显示,2017年全国高校毕业生人数达795万人,较去年增加16万人,再创历史新高,近7年间全国毕业生人数增长累计达到5 075万人[1]。面对经济进入新常态、宏观就业压力不减的复杂局面,党和政府提出继续把大学生就业问题摆在突出重要位置。我们高校应主动担当、积极作为,切实加强大学生就业指导工作,特别是要抓紧信息化发展机遇,形成常态化、长效化的工作机制,不断提高就业指导信息化水平。

新世纪以来,互联网与移动信息技术融合发展,信息化的大潮来势汹涌,已成为大学生就业指导工作的重要引领。早在2003年,恰逢“非典”疫情肆虐,面对日益严峻的社会形势,教育部牵头创办“中国高校毕业生就业服务信息网”,通过互联网平台整合信息资源,使广大高校毕业生足不出户就能获取就业信息,这在有效预防疫情扩散的同时,也为大学生择业就业提供了便利。2006年,教育部又联合五部委组建“全国高校毕业生就业网络联盟”,开发网上求职信息搜索引擎和网上视频面试系统,基本实现毕业生就业信息发布、用人单位网上初选、就业政策解读与报道等多种功能[2]。2008年,“网络联盟”基于教育部、省区市、高校三级架构,集成多功能服务模块,开发了“全国大学生就业公共服务平台”(新职业)。“新职业”实现了高校毕业生和用人单位一站式注册,线上、线下有效衔接协同配合,给人才供需双方都带来很多便利,同样有助于教育主管部门及时掌握就业动态,有效监测毕业生就业状况。此后不久,“全国大学生就业信息服务一体化系统”正式启用,该系统囊括了全国几乎所有高等院校,是探索利用互联网信息平台开展大学生就业综合服务的重要一步,标志着我国高校大学生就业指导信息化迈入新阶段。

目前,我国高校大学生就业指导信息化建设尽管仍不够完善,但已初见成效,表现在:依托就业指导信息平台,高校可以加强多方面的沟通,开展就业政策宣讲、就业信息发布以及招聘洽谈、心理咨询等相关工作,有助于及时把握市场需求动态,全面落实就业政策,增强就业指导的实效性;大学生可以通过就业信息平台,了解和关注相关就业政策和专业前景,学习求职技巧和面试知识,量身定制做好职业生涯规划,提高自主择业、就业创业的意识与能力;广大毕业生可以更加便捷、高效地发布求职信息,即时、准确地获取就业信息,有助于拓宽就业渠道,拓展权利救济途径,降低求职成本和风险;用人单位也能更好地进行宣传推介工作,及时发布各类招聘信息,吸纳更多优秀人才,便于高校和用人单位之间形成稳定的合作关系,为学生实习培训、委托培养等提供更多机会。此外,还能帮助教育管理部门及时、全面地把握就业形势,有效监测毕业生就业状况,进一步引导高校深化教育改革,全面提高人才培养质量,等等。

一、现状与问题

中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第40次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2017年6月,我国网民规模达到7.51亿,半年共计新增网民1 992万人,半年增长率为2.7%,手机上网比例持续提升。以互联网为代表的数字技术正在加速与经济社会各领域深度融合[3]。大学生群体作为我国网民的重要组成部分,以信息化引领大学生就业指导工作已是大势所趋。但是,从总体上看,当前我国高校就业指导信息化建设仍面临一些突出问题。

(一)信息平台建设相对滞后,就业指导专业化程度不高

我国大部分高校都有就业信息系统或相关网站,但是,很多学校并没有配备专职工作人员,存在分工不明、职责不清等突出问题,导致就业信息发布迟缓,内容更新不及时,有些网站、网页甚至长期处于瘫痪、半瘫痪状态,时间一长,学生对高校就业网站关注度必然会下降。有些高校的就业指导工作,还主要依靠学生辅导员协助推进,庞杂琐碎的日常事务要牵扯他们大量精力,专职人员严重短缺,工作机制不健全,势必影响就业指导工作的专业化水平。在开放、动态的市场环境下,就业市场瞬息万变,亟须打造一支责任心强、市场灵敏度高、业务能力强的工作队伍。

(二)信息渠道单一、交互性不足,资源共享机制不畅

调查显示,目前高校毕业生获取就业信息、取得就业机会的渠道,还是以传统方式为主,比如同学之间分享信息、参加校内外招聘会以及依靠家庭社会资本等[4]。究其原因,除了思维惯性、路径依赖之外,高校就业指导信息平台“不给力”是主因。就业信息系统设计不合理,交互性弱。区域性高校之间、高校与用人单位之间就业信息无法顺利对接,毕业生与就业指导人员、用人单位之间沟通渠道不畅等等,线上线下配合不到位,使技术优势难以有效发挥,信息流动、资源共享存在障碍。

(三)网络媒体自身缺陷引发的“信息困境”,影响到毕业生的求职心理及其职业能力拓展

网络空间具有匿名性、虚拟性等特点,信息传播过程中“把关人”缺失,如果相关机制缺位,管理不善、使用不当,很可能给大学生择业就业带来“逆向选择”或“道德风险”[5]。例如不法分子利用大学生缺乏社会经验、急于求成的弱点,运用新技术进行网络诈骗;网络平台的虚拟性,可能弱化大学生的就业动机。有些毕业生过分依赖网络平台,轻视甚至不愿意参加现场招聘会,长此以往不利于大学生积累择业经验和面试技巧,制约其沟通交往能力的提升。

(四)技术原创能力不高,存在盲目、重复建设,特别是区域、城乡发展失衡问题也不容忽视

有些中西部地区、少数民族地区或者偏远边疆地区的高校,资金投入不足,技术、人才匮乏,导致基础设施建设滞后,网络覆盖率低、传输速度慢、资源条件差,难以有效发挥新技术优势,影响信息化对大学生就业指导工作的支撑力度。

二、技术手段与实践

随着互联网信息技术飞速发展,移动智能终端与第三方应用程序(APP)协同配合,催生了微博、微信、微视等微媒体平台,微传播深刻影响着社会生产、生活方式,乃至人们的思维方式。简而言之,微媒体就是基于用户网络社交关系进行信息即时发布、分享与传播的网络平台的总称,它具有传播速度快、范围广、交互性强以及简单、便捷、高效等特点和优点。当前,微媒体用户的活跃度及影响力是传统媒体所望尘莫及的[6],尤其是深受学生群体的青睐,这就为大学生就业指导信息化提供了前所未有的机遇。

(一)微媒体传播具有速度快、到达率高的特点,其时效性契合了就业指导工作即时、高效传输与共享信息的需要

当前,“三网”融合工程有序推进,移动智能终端便携性好、功能强大的优势得到更好的发挥。微媒体作为新兴应用平台,集文字、图片、音频、视频等多种媒体功能于一体,依托无线移动智能终端,微媒体门槛低、成本小以及便捷、高效的优势更加凸显,给就业指导工作带来很多便利和实效。高校就业指导人员可以选择登录网页操作,也可以通过开放的API接口,或者联通第三方软件、移动智能终端来收发信息,进行实时互动,极大地提高信息资源的利用率。

(二)微媒体传播具有范围广、交互性强的优点,传播力强有助于扩大就业指导工作的影响面,进而形成联动效应

传统媒体采取单向、线性传播的方式,受众缺少选择机会,反馈渠道不畅,信息流动性低。微媒体传播则是双向或多向、非线性的,传播节点多元化消解着传统意义上的信息受众,信息生产与传播呈几何级数增长,这种“病毒式”扩散增大了传输范围。正如喻国明所言,微博可以产生“核裂变”效应,形成信息的高速大范围传播,它可以让每个人都发挥过去只有媒体才能发挥的作用。传统传播手段融合微媒体搭建立体化的就业信息平台,设计推出专题互动模块,积极开展全方位地指导,在有针对性、有侧重点地负责相关业务的同时,也能取长补短,充分发挥各自优势[7]。

(三)微媒体形式多样、内容丰富,适应性很强,便于高校开展多样化、个性化的就业指导服务

微媒体应用的社交属性具有互补性,以微博和微信为例,微博是一种开放性的传播平台,普通用户之间无须互加好友即可接收,信息是多向流动、扩散式传播;而微信是一种私密性的社交闭环,用户之间形成对话关系,必须互加好友才能交流,信息是双向互动、交互性强。高校就业指导机构及其人员可以根据不同就业形式的特点,分门别类地设计功能模块,进行个性化定制与分类指导,包括就业政策解读、就业信息推送、求职技巧推介,开展政策咨询、招聘洽谈、人才测评、案例分析、跟踪调查,以及网上预约办理签约派遣、户口档案流转,提供心理咨询、素质拓展、个案辅导等增值服务[8]。

(四)微媒体由众多独立的发布单元构成,用户入口多元,信息来源更加多样

与传统媒体相比,微媒体内容更加丰富,表达方式善接地气,富有时代感和亲和力,用户黏性明显增强。微传播平台超越时间的限制,打破地域的阻隔,突破身份的界限,加之个性化、情境化的话语体系,契合当代大学生的心理特点与接受习惯,能够更好地适应高校毕业生流动性大、对网络人际传播依赖性强的状况。根据“需要——接受”理论,对学生进行分众化、个性化传播,既可以满足其日益多样化的信息需求,促进毕业生更好地就业,又有助于形成和谐、融洽的师生关系,营造良好的校园环境。另外,依托就业指导信息平台,利用大数据技术做好跟踪服务,也是持续提高就业指导水平和人才培养质量的重要途径。

诚然,微媒体平台在传播“正能量”的同时,如果相关工作机制缺失、管理制度缺位,也可能给就业指导工作带来很多负面效应。例如网络空间的虚拟性为信息隐匿性传播提供便利,情绪化表达造成信息内容随意且碎片化,善接地气、更具亲和力的“微信息”同样也容易消解其权威性与可信度[9]。在“人人皆媒体”、掌握媒介话语权的时代,转发第三方的资讯,如商业性求职网站,还面临虚假信息和侵权风险等。此外,信息化也可能扩大信息鸿沟,加剧信息不对称,造成新的权力集中问题,等等。

三、优势与改进

当前,深入贯彻实施就业优先战略必须坚持把高校毕业生就业摆在就业工作首位。高校首先要发挥好就业指导的主体责任,强化就业指导机构的作用,打造就业指导“工作链”,形成一套科学合理、规范有序的制度机制,走出一条资源整合能力强、人才优势突出、制度保障有力的新路径。

(一)完善工作机构和制度机制,提升就业指导专业化水平

适应信息化发展需要,必须增加人、财、物的投入,促使软、硬件建设协同并进。其中,高校就业指导工作队伍的整体素质是决定性因素。要精心打造一支责任心强、精通业务、熟悉市场、专兼结合的工作队伍,明确职责分工,落实岗位责任,通过常态化、长效化的机制,不断提高媒介素养和业务能力。强化就业(创业)指导机构的作用,用好新兴媒体平台,拓展交流渠道,促进院(系)、部门之间的沟通与协调。建立信息审核、发布和反馈机制,严格发布程序,进一步规范工作流程,增强回应性和执行力。完善考核评价体系,重视用人单位与社会评价,推行合作清单制度,把专业性强、潜力大、信誉好的单位“请进来”,把更多优秀人才“推出去”。

(二)融合微媒体打造信息平台,开展就业指导“一站式”服务

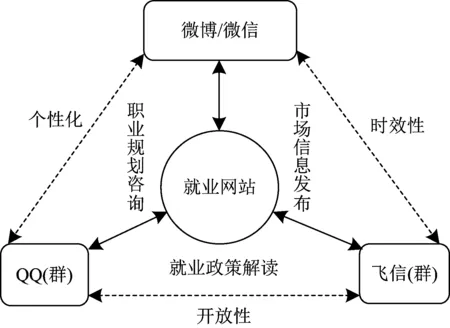

现代社会是依赖媒介的社会[10](P68)。根据“分众传播”理论,受众因不同的目标定位、就业取向,其信息需求也存在差别。结合大学生的信息需求、接受习惯,融合微媒体搭建综合性就业信息平台,形成统分结合的多层次、分流式传播格局。以图1为例,依托高校就业网站打造立体化服务平台,分门别类地开展就业指导工作。如利用微信、飞信便捷高效、互动性强的优点,即时发布就业信息,进行实时互动;以QQ群、飞信群等开放性传播平台,宣传、解读就业政策,发挥其信息量大、覆盖面广等优势;通过微博、QQ进行职业规划咨询、就业个案辅导等,更好地满足学生多样化、个性化的需求。实践中要综合利用多种传播手段,配合使用不同媒介形式,通过设置超链接、短信推送或在就业网站设置手机二维码等,将高校就业指导与心理咨询、思想政治教育紧密结合起来。

图1 高校就业指导信息平台结构示例

(三)深度整合校内外资源,进一步完善就业信息系统,促进信息交互和资源共享

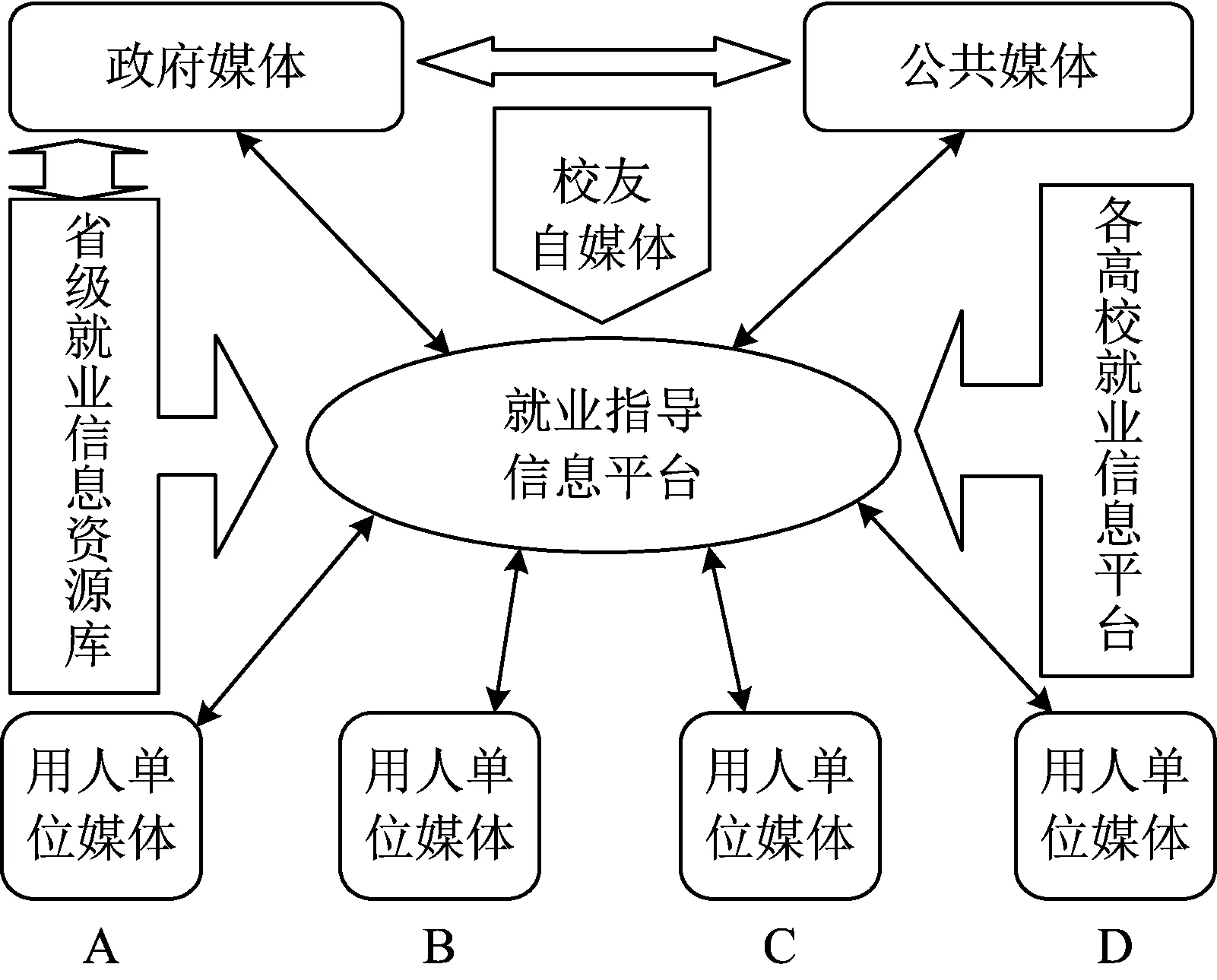

现有就业信息系统是政府主导下依托就业管理部门和高校网站,以信息收集和发布为主要方式,其特点是单向度、批量式,因此学生参与度不高,就业指导效果欠佳[11]。微传播环境下,要善于整合各类资源,进一步完善就业信息系统。如图2所示,以高校就业指导信息平台为基础,构建面向学生的立体化就业信息系统。高校就业指导机构既要维持好与用人单位媒体的关系,加强与政府媒体、公共媒体等的合作,实时对接各省市就业信息资源库,与各高校就业信息平台建立畅通的联系渠道,同时积极寻求校友自媒体、行业性中介组织等的支持,激发起学生参与热情。另外,应着力完善相关规章制度,规范信息平台接入标准,推行统一身份认证,逐步填补“信息鸿沟”,消除“信息孤岛”,推动信息交互和资源共享。

图2 面向学生的立体化就业信息系统

(四)进一步创新话语体系,增强信息平台的回应性和亲和力

微媒体之所以受到大学生群体的青睐,很大程度上是因为微媒体独特的话语,非常接地气,极具时代张力。当前,要积极推动话语体系创新,提高信息平台的关注度。“接地气”方能有“人气”,高校就业指导人员要紧跟时代,走进学生,贴近实际,深入把握大学生群体的接受习惯,积极创新“微话语”体系,多融入生动活泼、充满时代气息的表达,开展个性化传播而不失主流价值,“去行政化”又不乏权威性和可信度。强化实时交互功能,及时回应学生的关切,在互动中掌握其思想动态、就业状况,并适时进行心理干预,为毕业生解疑释惑、排解压力,让微平台辐射出更大的“正能量”。

(五)利用大数据做好跟踪服务,不断优化人才培养模式

通过就业信息平台对毕业生就业进行跟踪,是大学生就业指导工作的重要环节。既能为毕业生提供信息咨询、权利救济等服务,体现学校对学生的责任和关爱,又可以通过科学的反馈机制,为高校深化教育改革、提高人才培养质量提供新思路。为此,应积极融合微媒体平台拓展就业调查网络,基于大规模的数据覆盖和深度分析整理,科学设计“预测模型”,及时掌握用人单位的人才需求动态,摸清学生的职业诉求、就业状况等,为高校调整学科培养计划与课程体系、优化人才培养模式提供科学依据。

四、结语

在当今时代,日新月异的信息技术变革为大学生就业指导提供了新思路、新载体、新路径。高校就业指导工作不仅要利用新兴技术更好地进行就业指导,做好职业生涯规划,引导当代大学生树立正确的职业观,帮助他们顺利就业、积极创业,更重要的是,以就业指导信息化建设为契机,积极深化教育教学改革,强化育人导向,持续提高人才培养质量,为实现“两个一百年”奋斗目标提供智力支撑和人才保证。

[1]2017年全国高校毕业人数统计分析[EB/OL].http://www.chinaidr.com/tradenews/2017-06/113344.html,2017-06-11.

[2]李波.新媒体视阈下大学生就业信息化建设探析[J].新闻知识,2013(11):63-65.

[3]CNNIC发布第40次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].http://www.cac.gov.cn/2017-08/04/c_1121427672.htm,2017-08-04.

[4]王玉娟,盛莉,韩平.“微营销”与大学生就业服务平台构建[J].扬州大学学报,2014(5):64-66.

[5]许文杰,金天星,郑曼.论新媒体视域下大学生就业信息的不对称[J].河北大学学报,2011(2):139-141.

[6]谢伍瑛,赵周.微媒体时代当代大学生媒介素养问题探究——以华中师范大学武汉传媒学院为例[J].东南传播,2014(9):40-42.

[7]陈默,陈永利.大学生就业“三微”平台的搭建与思考——以北京大学为例[J].高校辅导员学刊,2014(6):56-59.

[8]路遥.就业微博在大学生就业中的作用及途径浅析[J].江苏教育学院学报,2013(4):66-69.

[9]蒋明敏.自媒体时代网络舆论风险的特点、成因及其治理[J].西南民族大学学报,2015(3):173-177.

[10]陈卫星.传播的观念[M].北京:人民出版社,2004.

[11]李芹燕.新媒体视阈下大学生就业指导工作信息化策略探析[J].重庆高教研究,2014(2):89-92.

AnalysisonthePathofCollegeStudents’EmploymentGuidanceunderMicro-communicationEnvironment

YIN Hefang1, JIANG Mingmin2

(1.NanjingUniversityofArts,Nanjing210013,China;2.ResearchBaseofTheoreticalSystemofSocialismwithChineseCharacteristicsofNanjingUniversityofInformationScience&Technology,Nanjing210044,China)

Employment guidance for college students influences their career development and selection of employers. At present, informationization provides a strong support for employment guidance. It leads the direction of development of employment guidance too. Based on the analysis of the current situation, combined with the characteristics and advantages of micro media, this paper puts forward the path to improve employment guidance, discusses the integration of emerging media and the big data technology and constructs the employment information service platform to create a comprehensive and three-dimensional employment guidance pattern. At the same time, the paper aims to build employment information feedback mechanisms to find a better way for deepening the reform of supply side in higher education.

micro-propagation; college students; employment guidance; informationization

2017-09-26

国家社会科学基金青年项目(14CKS036);江苏省社科基金青年项目(13MLC013)的阶段性研究成果。

殷荷芳(1981-),女,江苏丹阳人,硕士,讲师,研究方向:高校学生教育与管理;蒋明敏(1982-),男,江苏溧阳人,博士,副教授,硕士生导师,研究方向:当代中国政治文明建设。

C913.2

A

1009-9735(2017)06-0065-05