认知翻译学视角下诗词外译“两个世界”异同分析

——以《水调歌头·明月几时有》为例

2017-12-28张潇

张潇

(北方工业大学文法学院,北京 100144)

认知翻译学视角下诗词外译“两个世界”异同分析

——以《水调歌头·明月几时有》为例

张潇

(北方工业大学文法学院,北京 100144)

认知翻译学是从认知语言学的视角进行译学研究的一门交叉学科,关注译作对原作描写的客观世界和原作者的认知世界“两个世界”信息的传递,注重原作客观性描写在译作中的准确再现及主观性情感在译作中的适度传递,为翻译过程和评估标准指明方向,提供原则。通过分析诗词外译多个版本传递的“两个世界”,比较各译本的异同、译本与原作的异同,为诗词外译提供新的翻译视角。

认知翻译学;诗词外译;文化传播

语言学各流派的理论发展为翻译学提供了丰富的解读视角,基于体验哲学的认知语言学为翻译解读带来了新的理论、范式与方法。认知翻译学在国内由王寅[1]17首倡,是结合认知科学、认知语言学,对翻译研究进行“认知转向”的交叉学科。诗词等文学作品中既有对客观世界的描写,也借助各种文化意象传递了原作者的主观认知世界,对于此类言简意赅但文化涵义丰富的文本,翻译时若能“尽量译出原作者和原作品对两个世界的认识和描写”,可拉近读者与原文本的距离,促进中国文化走出去,促进文化传播与交流[2]590。

一、理论背景

(一)认知与翻译

认知科学认为“语言是认知的产物”[3]608。王寅[4]52进一步提出人们通过对客观世界的互动体验及在此基础上形成的认知加工,形成语言。据此,语言表述的内容可分为“物质世界”的内容和“认知世界”的内容,语言翻译时所涉及的信息也即这“两个世界”的内容。

世界各地的人置身于同一个客观物质世界,对于“物质世界”,原语与译语使用者较易产生认同感;“认知世界”则具有显著的文化特质,在语言中表现为诸多隐性的文化联想涵义,使得目的语读者解读原文时遇到较大困难。认知翻译观另辟视角,将翻译视作一种认知活动,关注认知主体解读文本的心理过程,译者可通过对原文“两个世界”的翻译,有效拉近读者与原作的距离。

(二)认知翻译学

王寅[4]57将认知翻译学描写为“如何在译语中识解原作者原作品中的原意图”,译者需将原作的“两个世界”设法传递给目标语读者,通过“物质世界”在译语中的重建,目的语读者得以“体验着原作者的体验”,通过传递原作者的“认知世界”,读者可“认知着原作品的意义”,从而“解读着原写作的意图”。可见翻译的成败在很大程度上取决于译者对原文本描述的“两个世界”是否理解到位、描写准确。

认知翻译学指导下的翻译过程,非常重视原作者、译者、读者的主体地位,尊重原文的交际功能,将文本意义的模糊性和不确定性限制在一个较小的范围之内。译者对原文深层结构进行转换,用目的语表达的过程,就是尽力描写原文的“两个世界”并传递给目的语读者的过程,为目的语读者重建原文客观世界,并解读原作者的主观认知世界,使得读者能够充分感受原作客观世界,体会原作者的主观认知世界。在解读原作者主观认识世界时,译者必然会加入个人的主观认识,对原文“两个世界”给予均等的关注,这样可以较好地避免译者过度解读原文,从而减少由于译者的过度解读误导读者的现象。因此,翻译研究的“认知转向”将原作者、译者、读者三个主体有机融合起来,将原作者意图、文本结构、读者解读纳入同一个系统之中进行考量。

(三)认知翻译学与诗词外译

中国古代诗词外译是典型的文化外译,除具备独特的语言表现形式外,更蕴含丰富的文化联想义。诗词中的文化联想意义,属于对客观世界体验中形成的认知范畴。诗词外译若借助认知翻译学“两个世界”的模式,分别从对客观世界的再现和对原作者认知世界的解读两方面作尽力勾画,可帮助读者更深刻地理解原作。就对客观世界的再现而言,应尊重原作,尽可能充分传递原作信息,再现原作对客观世界的描写,帮助读者解读文本;就对原作者认知世界的解读而言,必不可少会加入译者的主观解读,适当和适度解读,可以帮助读者理解,解读过度,则可能限制读者的想象,甚至曲解原作者意图。诗词外译需要区分“两个世界”两类内容,有针对性地选择翻译策略,最大程度地传递原作者在作品中的意图。

认知翻译学兴起较晚,尚待完善。目前的研究主要集中于研究理论与方法的梳理方面,文本分析方面的研究较少。文章主要探讨诗歌翻译中不同译本展现的“两个世界”异同,尝试分析在认知翻译学理论的指导下,如何实现诗词的最佳翻译。

二、译本对比分析

苏轼的《水调歌头·明月几时有》一诗,广为流传,有10余个英译本。现选取10个版本,译者涵盖中外,包括许渊冲、林语堂、朱曼华、杨宪益与戴乃迭、黄新渠、朱纯深、任治稷、John A.Turner、Burton Watson、Charles Hartman。就各版本中8处典型中国文化词意象的翻译作对比分析。

(一)题目译文对比

各英译版本“水调歌头·明月几时有”译文见表1。

表1 各英译版本“水调歌头·明月几时有”译文

由表1可知,10个译本的译者主要运用了音译、释义等翻译技巧。黄新渠译本最为全面,将诗作背景、词牌名通过直译、音译明示出来,兼顾原作的“两个世界”,为目标语读者尽可能扫除理解障碍,利于中国文化对外传播。相比之下,朱曼华译本、任治稷译本、Burton Watson译本仅作了简单的直译或音译,缺少文化内容的增译。增译可以使译文语义更加明确,“对意义并无增加,而是增加信息的凸显度”[5]42,无此则内容稍显单薄,忽视了对原作者认识世界信息的传递。John A.Turner译本虽对文化内容作了释义性添加,突出了原作“怀念亲人”的情感,但是选用的“Barcarole”一词义为“威尼斯船歌”,和中国诗词曲调在情感、表现方式、氛围等方面还是有一定差距,如此归化处理,会使原作文化内涵消失。Charles Hartman的版本是10个译本中意译程度最深的版本,舍弃了原作题目中的词牌名,直接翻译出“明月几时有”的字面意思,将原作诗词的特点省去了,对原作客观世界及认知世界的勾勒都最为模糊。其他5个译本,或直译加拼音注释,或音译加文化增译,或直译加文化增译,都尽量和原作靠拢,有利于中国传统文化对外传播。

(二)“明月”及首句时态译文对比

各英译版本“明月几时有”译文见表2。

表2 各英译版本“明月几时有”译文

由表2可知,10个译本的译者,对于首句“明月几时有”存在3种理解:眼前的明月什么时候出现的?(3个译本)明月何时才会出现?(4个译本)眼前明月实在难得一见!(3个译本)“诸家指出此处词意和屈原《天问》、李白《把酒问月》”具有传承关系[6]320。李白《把酒问月》首句是“青天有月来几时?我今停杯一问之”,“悠悠万世,明月的存在对于人间是一个魅人的宇宙之谜”[7]328。由此看来,此处应该是问明月何时出现之义,故首句时态选取过去时较为合适。

对于“明月”也存在3种理解:满月(3个译本),又圆又明亮的月亮(1个译本),明亮的月亮(6个译本)。据原诗作题目后的小序介绍,该词作于“丙辰中秋”,中秋节的月亮是满月。从原作看来,当夜应该并无雾气或云朵遮挡,能够看到明亮的月亮,所以,月亮圆且明亮这两个特点都应该点明。林语堂的英译版本,符合此要求,不过时态选择上,林语堂选择了现在进行时,即将首句理解为“眼前明月着实罕见”。

选取过去时的3个译本中,都将“明月”译为“明亮的月亮”,选取的词有bright和glorious。笔者更倾向glorious,bright义为“光线充足的明亮”,glorious义为“光辉灿烂、美丽的”,词义比bright更加丰富。所以John A.Turner的译文最符合原作描写的客观世界。

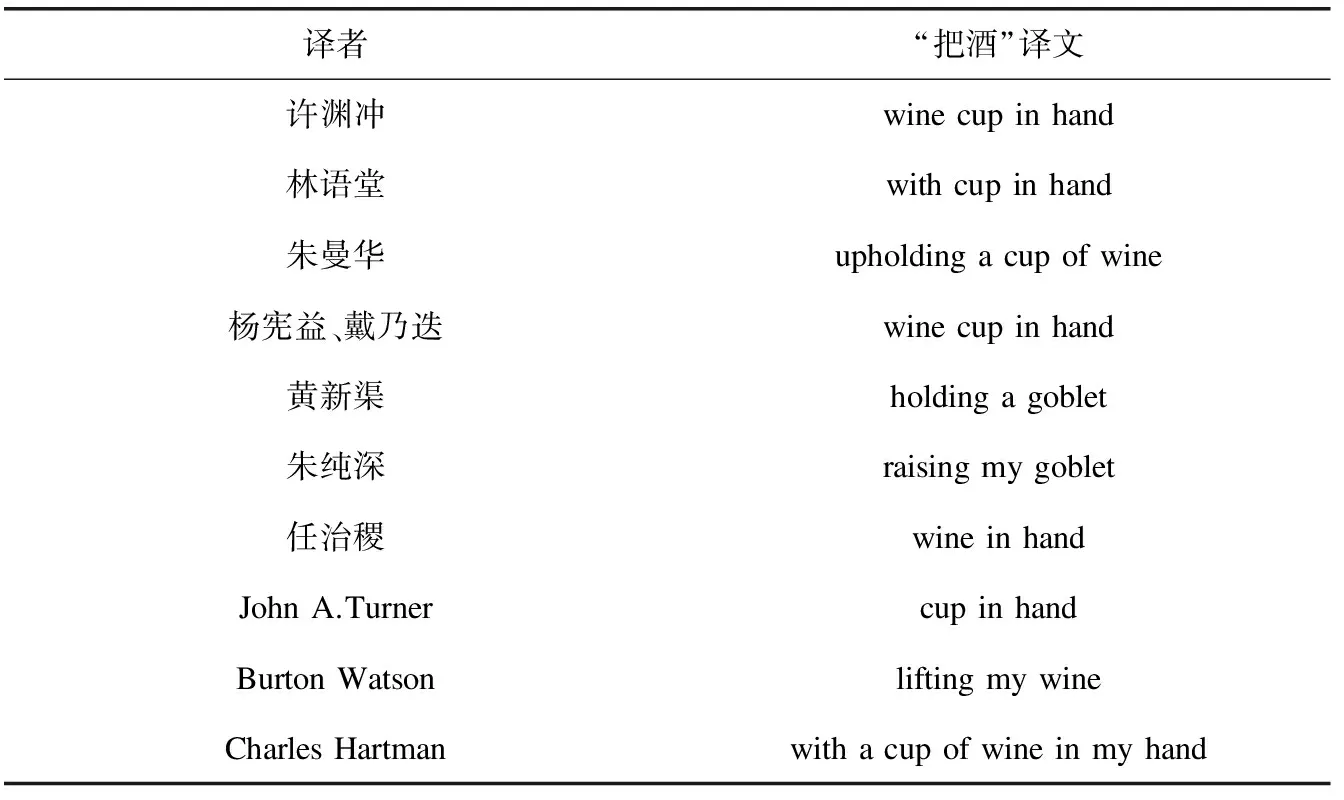

(三)“把酒”译文对比

各英译版本“把酒”译文见表3。

由表3可知,译者对“把酒”一词的理解,区别主要在于:是否拿着酒杯,酒杯是什么样子的?2个译本用cup代指“酒杯”;4个译本指出酒杯是“装酒的杯子”,其中2个译本用了后置介词短语的形式,即a cup of wine,2个译本用了名词作前置定语的形式,即wine cup,两种形式侧重点稍有不同,前者侧重“杯中酒”,后者侧重“盛酒杯”;2个译本只说“酒”未提“杯”。是否指出是“酒杯”而不是普通的杯子,反映出译者对“把酒”一词的理解不同。根据《现代汉语词典》[8]20的解释,“把酒”义为“端起酒杯”,故原作倾向于凸显“酒杯”的形象,而非有酒无杯。

表3 各英译版本“把酒”译文

另有2个版本,对于“酒杯”的释义,选取的词语是goblet,而非cup,cup泛指“杯子”,goblet是cup的下义词,指高脚杯。中国古代酒杯一般都是无脚的杯子。采用此种译法的两位译者均为国内译者,对“酒杯”出现理解偏差的可能较小,作此选择,可能是想向读者靠拢,采取了归化的翻译策略,减少文化冲击,便于目标语读者理解,故采用归化策略也无可厚非。

(四)“青天”译文对比

各英译版本“青天”译文见表4。

表4 各英译版本“青天”译文

由表4可知,“青天”一词,7个译本译为“蔚蓝的天空”,2个译本译为“天空”,1个译本译为“上天”。第一种译文将天空的颜色凸显出来,有2个版本还分别选用了deep blue和azure修饰,着重凸显颜色信息。第二种译文仅指出了天空这个范畴更大的描述客体,未凸显天空颜色,不够具体。第三种译文Heaven,具有宗教色彩,和原作“青天”含义差别很大,凸显的文化信息不同,可以说直接跨入目标语文化、消除原作的文化了。故“青天”译为“蔚蓝的天空”较好。

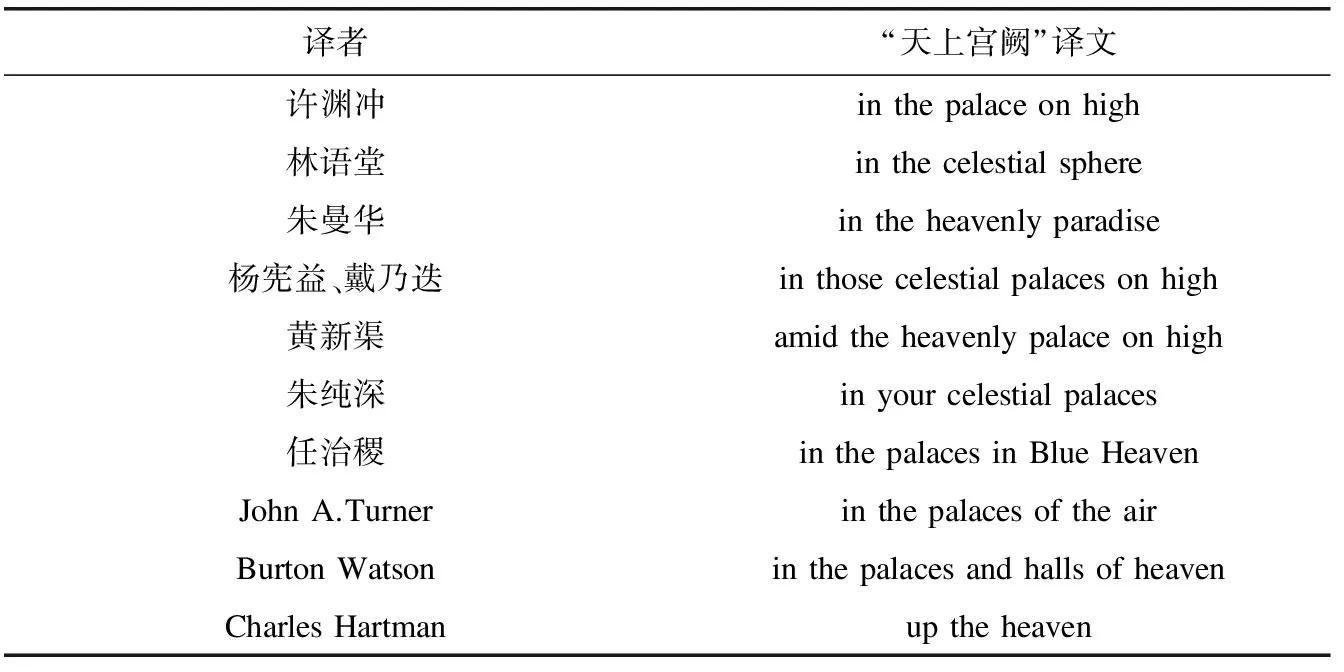

(五)“天上宫阙”译文对比

各英译版本“天上宫阙”译文见表5。

表5 各英译版本“天上宫阙”译文

由表5可知,对于“天上宫阙”的翻译,区别主要在于是否译出富有宗教色彩的文化含义。10个译本中,8个译本都选取了heavenly或celestial等词表示“天上的,天国的”,西方宗教色彩十分浓厚;2个译本指明是“高处的宫殿”,未引入过多文化色彩。此外,朱纯深的译本选取了与众不同的视角,使用第二人称,能够拉近读者和作品的距离,有利于作品情感的传递。Charles Hartman的译本,只译出了“天上”,未译“宫阙”,对“宫阙”意象作了省略式处理,使得原作物质世界的信息较为模糊,不利于读者理解作品。此处许渊冲和John A.Turner两个译本最佳,译文更贴合原作,且未加入过多译者的主观理解,给予读者一定的理解和想象空间。

(六)“何年”译文对比

各英译版本“何年”译文见表6。

表6 各英译版本“何年”译文

由表6可知,对于“何年”,译者的理解有以下4类:什么时间、什么节日、什么时节、什么气氛。从字面看来,第一种理解较为符合原作的描述,后三种理解都添加了译者的主观认知,距离原作本意较远。就第一种理解而言,各译本选词也大有区别,包括:time,year,calendar,season。Time指较为具体的时间,year指范围稍大的某年,两种理解都符合原作。calendar指历法,season指假期,季节。不同的选词,反映出译者主观识解后的认知图式不同,凸显的信息重点不同,或关注时间段,或关注时间点,或关注历法,或关注季节变化。此处译作year或者time较为合适。黄新渠的译本译作“欢乐的气氛”,原作传递的情感是怀念家人,略带郁愤,所以该译本加入过多译者的主观认知,反而误导了读者。

(七)“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”译文对比

各英译版本“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”译文见表7。

表7 各英译版本“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”译文

由表7可知,对于“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,译者选取的视角,采用的句式、语序均有明显差异,说明译者对此句的物质世界和传递的意境、情感等认知世界的识解均不同,所关注、凸显的信息也各异。7个版本按原作语序直译,其中任治稷译本变换视角,正说反译,用否定词起句,将原作重点凸显出来;3个版本采用连接词and、as,将两句之间的逻辑关系明示出来,属于逻辑性增译。2个版本采用意译策略,将原句信息浓缩概括,将含义明晰化,但是削减了原作隐喻手法,读者解读作品时耗费的心力减少,阅读时可能引发的想象亦相应减少。若从对外传播本国文化的角度来看,文化类翻译应尽量保留原作文化信息,故本句译文宜直译不宜意译。

10个译本中,2个译本采用了第三人称,拉大了读者和作品的距离,原句所描述的情况也是普遍存在的客观事实,为了使读者产生身临其境之感,与原作者产生共鸣,译文不宜采用第三人称。

此外,林语堂的版本,译文与原文语序颠倒。原文先说“人”后说“月”,将人的离合投射到月亮的变化上,寓情于景。译文先说“月”后说“人”,且运用了so+主语+谓语的句型,“月”的盈亏与“人”的悲欢似乎是两个并列陈述的事实,削减了原文对月咏怀、寄情于景的文学效果。

(八)“婵娟”译文对比

各英译版本“婵娟”译文见表8。

表8 各英译版本“婵娟”译文

“婵娟”是古代中国诗词中对月亮的别称。由表8可知,对于此意象,各译本处理的方法不同。10个译本中,5个译本直译,译作the moon;2个译本作了解释性增译,用immortal、fair修饰月亮,将“千里共婵娟”的“共”以及“婵娟”一词所传递出的美丽形象展现出来。这两种翻译作了修饰性的描述,较为贴近原作的客观世界。林语堂的译本根据译者的主观理解,作了解释性描述,heavenward一词带有西方宗教文化色彩。任治稷译作“Goddess Moon”,译文也带有西方神话和宗教文化色彩。这种译者认知的过多加入,或多或少会干扰读者对原作内容的接受和理解。杨宪益、戴乃迭译本,未明示“月亮”意象,作了适度的意译,将“婵娟”译为可感的环境,译为“this loveliness”。原作借月抒怀,寓情于景,若将特定的情景意象翻译出来,有利于对原作认知世界的阐释,故而此处笔者倾向于直译或者加入一定修饰语的直译。

从认知翻译学视角,对《水调歌头·明月几时有》一词作中8处文化意象、10个译本的译文作对比分析,发现不同译本各具特色:有的译者侧重归化,如朱纯深;有的译者,译作多直译,较少文化内容的注释,直接将原文化原原本本输出,如任治稷;有的译者会作出折中的选择,补充文化性或逻辑性增译,如杨宪益、戴乃迭;国外汉学家的译文更侧重异化,向原作靠拢。诗词是文化寓意较为丰富的作品,翻译时,对于原作描写客观世界的内容,应尽量保留,对于原作者认知主观世界的情感表现,应努力传递给读者,但避免译者过度解读。译者对原作的主观识解,可以有所体现,但不宜喧宾夺主,影响读者对原作的想象,要遵循适度原则,“准确把握原作的情感‘尺度’”[9]。所以,诗词外译,彻底的直译或者意译均不宜采用,内容上直译,文化内容增译,形式上可以直译,可以仿照英文诗歌形式。

三、结语

中国文化走出去,道阻且难,对于文化信息造成的翻译困难,单纯从直译、意译,或归化、异化角度讨论,难有定论。文章借用认知翻译学“两个世界”的分析模式,对同一诗词的译文进行对比,结果表明对原作“两个世界”的关注可帮助译者较好地把握对原作者主观世界的解读尺度,在尽可能准确展现原文所描写的客观世界的同时,选择合适的语言表现形式,使得译文借助译者的适度解读,其表现的认知世界尽量贴合原作者主观认知世界。

[1]王寅.认知语言学的翻译观[J].中国翻译,2005(5):15-20.

[2]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2007.

[3]卢卫中,王福祥.翻译研究的新范式:认知翻译学研究综述[J].外语教学与研究,2013(4):606-616.

[4]王寅.认知翻译学与识解机制[J].语言教育,2013(1):52-57.

[5]黄忠廉.翻译方法论[M].北京:中国社会科学出版社,2009.

[6]夏承焘.宋词鉴赏词典:上册[M].上海:上海辞书出版社,2003.

[7]萧涤非,程千帆,马茂元,等.唐诗鉴赏辞典[M].上海:上海辞书出版社,1983.

[8]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[M].7版.北京:商务印书馆,2016.

[9]刘爱华,卢卫中.浓妆淡抹总相宜:诗词英译与情感“尺度”[J].西安外国语大学学报,2007(4):88-91.

10.3969/j.issn.1673-0887.2017.06.018

2017-07-02

张潇(1990— ),女,硕士研究生。

H315.9

A

1673-0887(2017)06-0071-07

赵 青