越剧《梁祝·十八相送》的性别重建

2017-12-07孙焱

孙 焱

越剧《梁祝·十八相送》的性别重建

孙 焱

本文从社会性别视角对越剧《梁祝·十八相送》进行观照,以性别的流动性与可转换性为前提,建立在对越剧唱腔设计、演员以及受众的采访之上,通过对八流派唱腔中不同生旦组合的分析,透视音乐对男女性别气质的塑造,以及女子越剧中体现出的多元性别关系。本文发现,女子越剧中丰富的流派构成了多样的性别强弱关系组合;越剧女小生唱腔中普遍具有刚柔并济的特点,为越剧的性别重建提供了基础,为受众心目中的性别想象提供了前提。从性别视角对越剧唱腔音乐的研究,希望为越剧研究和《梁祝》研究补充一份音乐人类学性别研究个案。

越剧;十八相送;性别研究

《梁山伯和祝英台》(后文简称梁祝)的故事可谓家喻户晓,距今为止已经历了从民间传说、口头文学至戏剧文本、电视剧电影文本的演变,在众多版本中,越剧《梁祝》分外有代表性。从越剧的发展来看,早在男班“落地唱书”时期就已有折子戏《十八相送》《楼台会》,小歌班初期已有全本演出。1951年秋,华东越剧实验剧团排演《梁祝》,由范瑞娟饰演梁山伯,傅全香饰演祝英台,1951年该剧曾作为国庆两周年观礼剧目进京演出,1952年冬参加第一届全国戏曲观摩演出大会并获得了剧本、演出、音乐作曲、舞美设计、演员等众多奖项。①此后又经过数次修改、打磨,享誉海内外,直到今天《梁祝》仍是越剧最受欢迎和最常上演的剧目之一。

本文从性别视角对越剧《梁祝》音乐进行分析,是建立在音乐人类学的“音乐”观念和性别研究的“社会性别”(gender)观念之上。在音乐人类学的学科观念中,音乐不仅是由音符组织起来的音响,而且是经社会和文化塑造的结果。同样,社会性别并非等同于先天生理因素决定的生理性别(sex),而是由后天的社会文化所建构的性别规范、性别角色和象征意义等。因此,社会性别和音乐一样,不仅由历史、文化、社会环境所界定,同时又是流动可塑的,随着社会环境的变化而变化,依据社会规则而作出相应调整。从这种流动的性别视角出发,男和女、同性恋和异性恋②之间也并非二元对立和固定的,而是多元的、互相转换并互相包含的。这种流动的性别观念在越剧舞台上体现得更加明显,这首先缘于越剧的主体是女子越剧,是一个以单一性别组成来演绎异性恋爱情故事的戏曲剧种,越剧最富看点的女小生在舞台上进行了性别的跨越和塑造,女演男,这无疑体现了性别的模糊性、可塑性和可转换性。其次是因为越剧是一个单一声腔的剧种,只有一个越剧基本调③(见谱例1),在这一基本调的基础上由于旋法、润腔、音色、唱法等因素的不同而形成了多种流派,这一基本调由四句组成,四句落音逐渐下行最后结束在徵调式上,奠定了女子越剧富有阴柔性的基调。全女子的演出形式和阴柔的唱腔音乐,使探讨越剧中性别关系的重建成为可能。

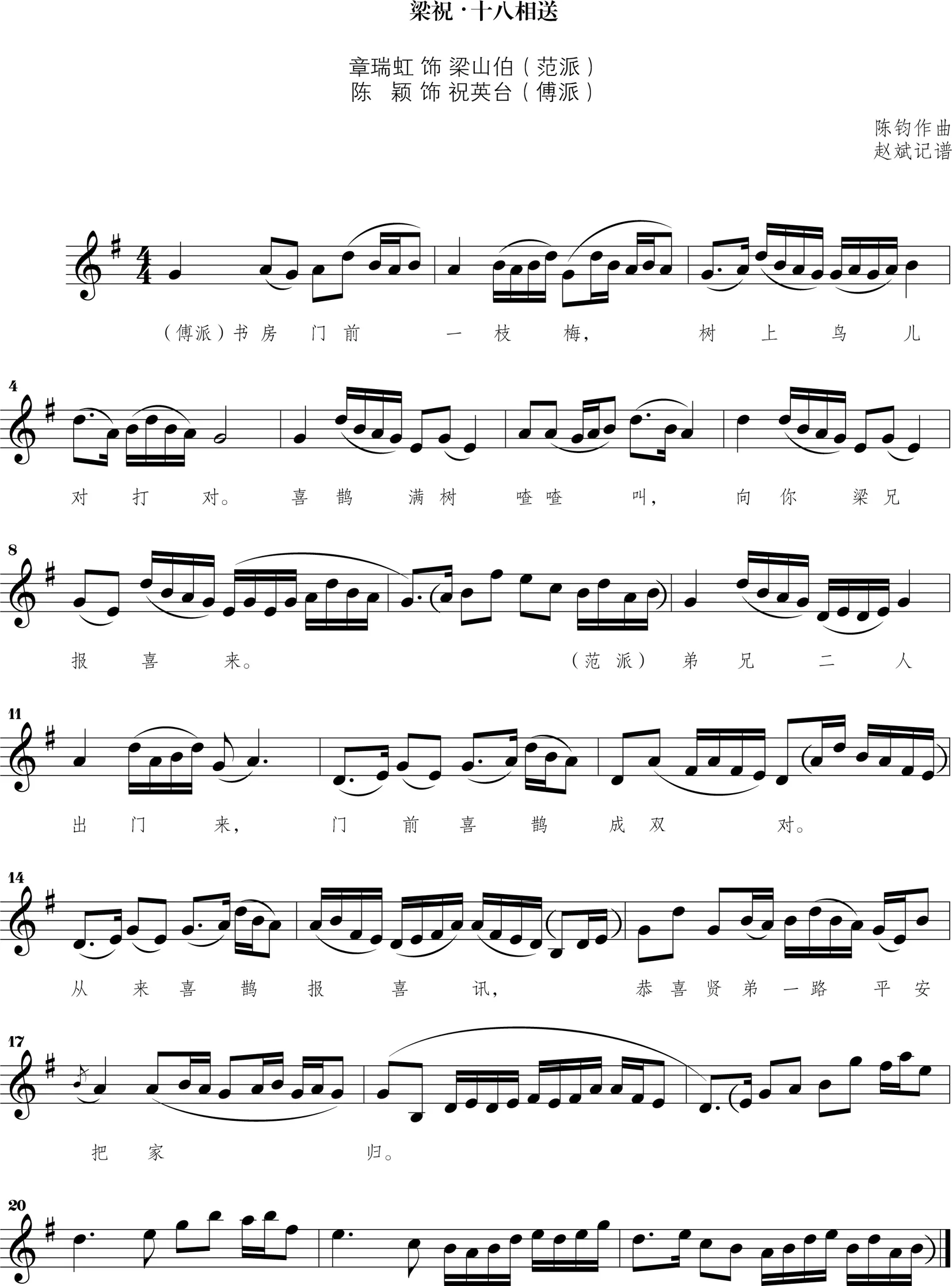

谱例1

对本文有直接影响的前人成果主要有两篇文献:首先是郑苏《再定义阴阳——中国音乐中的性别/性政治转化》④一文,作者通过对昆曲《玉簪记·琴挑》和小提琴协奏曲《梁祝》进行音乐形态上的对比,分析讨论了中国传统性别主义对西方性别主义的抵制与改造在音乐中的体现,这篇文章是为数不多的较为深入地探讨中国音乐中如何呈现性别权力关系的成果,其研究视角给予了本文较为直接的启示。其次是曾嵘的博士论文《社会性别视野中的越剧女小生研究(1938-1966)》⑤,该文对越剧女小生六大流派的唱腔音乐特征进行了分析,着重探讨女小生音乐中的刚柔特征,本文在分析徐派、尹派、范派、陆派唱腔音乐中的刚柔构成时,多建立在曾文的研究成果之上,但本文与曾文的研究切入点和关注问题有所不同。

本文的分析阐释以性别的流动性与可转换性为前提,解构约定俗成的异性恋话语,建立在对越剧唱腔设计、作曲家、演员以及受众的采访之上,结合剧本、歌词对生旦唱腔音乐进行对比分析,透视音乐对男女性别气质的塑造,以及女子越剧中体现出的多元性别关系的重建。

一、故事文本中的性别隐喻

在进行音乐分析之前,首先回顾一下家喻户晓的故事文本。《梁祝》故事中,祝英台女扮男装和梁山伯同窗三载,这一文本本身就包含女扮男装的情节,因此一个男人(梁山伯)和一个女扮男装的女人/男人(祝英台)之间的爱情就被赋予了多重阐释的可能性。众多学者对故事文本的解读已经超出了梁山伯和女扮男装的祝英台之间的异性恋,如朱大可曾在《〈梁祝〉故事的误读和矫正》一文指出:从被言说和传播起,直至在越剧中扩充与定型,“梁祝”一直遭到异性恋话语的阐释,以致它的真实语义被长期掩盖……“梁祝”故事的真实语义正是我要揭示的“同性恋”。……在“梁祝”文本的入口,停立着梁山伯的英俊身躯,这时另一个出门访学的婀娜“男子”(由祝英台假扮)出现在他孤寂的视界里。这个陌路相逢的“男子”用“他”的秀丽、娇羞和温柔点燃了梁山伯的情火,促使他以“友谊”的名义与之同行乃至结门庐共居。经过三年的日夜厮守,梁对祝的同性恋和祝对梁的异性恋都完全成熟,而这两种完全不同的情感构成了全部悲剧性的基础。⑥

香港学者李小良在其专著《中国戏曲中的性别换装》的第五部分从“酷儿”(queer,笔者注)理论的角度探讨了不同历史时期和不同剧种的《梁祝》文学文本对性别的潜在颠覆,作者指出:从当代“酷儿”理论视角,祝英台的女扮男装和女性扮演的梁山伯这两重的女性性别易服,引发了一个在渴望和性征方面不稳定且具有多重意义的同性浪漫爱情故事。但是处于统治地位的异性恋话语已经长时间把梁祝塑造成了一个浪漫的男女(异性)之爱。⑦梁祝之间的感情基础是同窗三年,文本的不稳定性就是因为“友谊”是建立在“兄弟情”之上的——这种同性社交很容易暗示出同性恋,《梁祝》中的同性社交纠缠于同性恋和异性恋当中。⑧同时作者还对越剧等版本中的“梁山伯为何由女性扮演且比较合适”这一问题进行了分析,作者认为,中国传统的男性气质不同于今天欧美的男性概念,中国传统戏剧舞台上的精英才子相比将军和士兵而言大多具有一种阴柔的气质,在才子佳人经典叙事模式中,男性气质的建立依赖于考取功名而获得社会权力,而梁山伯并不是一个完美的才子形象,他沉浸于和祝英台的悲剧爱情中痛苦而死并没有去获取功名,因此由女性扮演梁山伯非常成功因为梁山伯是一个阴柔的甚至是女性化的男性。⑨

在同性恋电影研究方面也有学者指出:《梁祝》不仅属于异性恋,也属于同性恋,在华语同性恋电影中它成为一个同性恋意象。1996年导演关锦鹏在他的纪录片《男生女相——华语电影之性别》中则把《梁祝》故事视为“同性恋者的集体回忆和神话”。第十五届墨尔本“酷儿”电影节特别引用了《梁山伯与祝英台》的电影剧照,说明电影组织者认为这是一部同性恋电影。1998年香港电影《美少年之恋》中,失恋的阿青感慨道:为什么不能像“梁祝”那样忠贞不渝呢?“梁祝”己经是一个同性恋者的爱情摹本了。⑩

可见,仅从故事文本出发,《梁祝》就已有了多重的性别关系解读。而本文的目的并非为了界定《梁祝》传达的是异性恋还是同性恋,而是寻找越剧《梁祝》唱腔音乐如何为故事文本的性别隐喻提供了重建的前提。越剧唱腔虽然是在一个基本调上建立的,可是流派众多,为了尽可能丰富地关注越剧音乐,笔者特选取《梁祝》经典唱段《十八相送》的八流派版本作为具体分析与解读的对象。这一版本由上海越剧院陈钧作曲,据陈钧老师回忆,这个节目的创作源自于一次上海团拜会的演出和后来上海东方电视台录制的动画版《十八相送》,虽然这个版本是一个以观赏性为主的节目,并不是一个很精致的折子戏,可是很受观众和票友的欢迎。

这一版本由上海越剧院演员陈颖、章瑞虹、张咏梅、黄慧、方亚芬、丁小蛙、单仰萍、钱慧丽首演,四对生旦流派的组合分别为:范(瑞娟)傅(全香)组合、陆(锦花)吕(瑞英)组合、尹(桂芳)袁(雪芬)组合、徐(玉兰)王(文娟)组合。本文之所以选择这一版本,首先是因为尽管有关《梁祝》的研究很多,可极少有人从唱腔音乐的角度去寻秘越剧中透露出的性别话语;其次,女子越剧的演绎使故事本身具有了双重性别置换,性别意识和审美变得模糊暧昧,更使得本戏具有深入挖掘其性别隐喻的可行性;第三,该版本浓缩了八个流派的唱腔特征,通过探寻不同的流派唱腔组合对同一内容表达的不同之处,更有助于笔者以小窥大,揭示越剧流派唱腔音乐中深藏的多元性别权力关系,以及越剧剧种本身的阴柔化气质。

二、流派唱腔中的性别塑造

在中国的传统和当代社会中,异性恋作为主流文化早已形成了根深蒂固的文化规范,如男性的个性被要求要坚强、勇敢、理性、积极进取,在举手投足间显得有主见和理性,在恋爱中比较积极主动,有着爱护和保护女性的风度;而女性相对来说脆弱、感性、温柔、善良,需要男性的爱护和保护,言谈举止充满女性的温软和细腻。这是人们不自觉地实践着的一般的异性恋模式,也已经伴随着漫长的人类历史内化为人们的潜意识,成为普遍的行为规范而被实践,简单总结即为:男强女弱。当下学术界已不断对这种“男强女弱”的单一二元性别划分进行反思,并越来越呼吁男女两性都应该被鼓励发展一种更为完整的性格特质。那么在《十八相送》的演绎中,男女性别关系是如何体现的?唱腔作为人物塑造的一个符号,又是如何与性别相结合来塑造人物的?

针对这一问题,越剧作曲陈钧老师说道:流派是越剧的强项,越剧不唱流派,就像昆曲不唱曲牌一样。提到性别,其实行当和流派已经明确划分了性别,小生的唱腔一定是男性化的,花旦的唱腔就是女性化的,流派又是在不同行当上建立的,比如小生流派徐派虽然音色较细但是旋律上经常出现四度等大跳,还有范派经常的六度大跳等,这些都是为了体现男性的力度和深沉度,尹桂芳虽然音域不高,可是声音厚重,因此也有男性化的一面。所以每个流派本身就有自己的特征和性别体现。唱腔设计必须要考虑三个方面:演员特点、流派特点和人物特点,其中每个因素都包括了性别的考虑。

可见,作曲家的性别意识是具体到创作的细节中,如何用唱腔音乐特征去体现某一人物的性别、性格、形象是作曲家有意识的一种创作,而不同生旦流派搭档在一起所体现出的男女性别关系则可以在受众心目中得到无限的发挥和想象。本文不仅希望分析作曲家有意识的性别化的音乐表达,而且关注不同流派搭档形成的不同男女强弱组合,并思考这种流派组合体现出的性别关系如何为受众的再加工提供了可能的前提。

(一)范傅组合

范派是由范瑞娟首创的越剧小生流派,为了靠近男性音色,她“发明”了一种陶瓮练声法,形成酷肖男性的声音,音色厚重,其唱腔婉转曲折。在唱法上非常规整,滑音很少,并不强调高低音的强烈对比,而是持续在某一音区上下波动。这些特点都是和男性性别相联系的。傅派是由傅全香创立的花旦流派,其音色脆亮、润腔丰富、音域宽广,唱腔旋律起伏跌宕、灵活多变。范傅作为一对黄金搭档,留下了众多经典作品,最著名的当属《梁祝》,因此八流派版本的开场就是对原范傅《十八相送》的沿用,如谱例2。

谱例2

这一段中傅派的祝英台和范派的梁山伯的唱腔结构均为复对仗四句体,男女角色比较一致的结构安排构成一种协调的对应。祝英台的唱段为宫调式,四句唱腔围绕宫音、徵音来展开,四句落音分别为:re do re do,音域在低音la至中音sol之间,横跨七度,旋律进行以二度、三度较多,并伴以四度、五度的滑音跳进。而梁山伯的唱段为徵调式,四句唱腔围绕徵音、商音来展开旋律,四句落音分别为:re sol la sol。音域在低音mi至中音sol之间,横跨十度,旋律进行二度、三度、五度都比较多,并伴有一次六度跳进。

总观祝英台和梁山伯的旋律线条,不管是傅派还是范派,二度、三度或四度、五度的进行使得两个人物的旋律线条都比较缠绵、婉转,同时又突出了范傅的流派特征,祝英台最后的落字“来”以上扬的旋律线条为主,结束在宫音上,傅派的华丽感体现明显,也暗示出祝英台争取爱情的主动性。而梁山伯的最后落腔是范派的经典落腔,采用加花的方式来扩充句式,比如“家”字和“归”字,加花多以二度进行为主,使得整个旋律婉转、缠绵,柔美之感展露其中,可范派的音色却是厚实和硬朗的,以这种音色配以柔美的旋律,顿使柔美和阳刚兼有,同样厚实的音色也凸显了梁山伯的憨厚、老实,以及处于被动的男性位置。从演唱的速度上来看,梁山伯比祝英台的速度要慢,使得梁山伯呈现出一种稳重、憨厚的男性形象。

总之,明亮的宫调式和柔美的徵调式,以及处于中高音的祝英台的音域和中高低音兼有的梁山伯的音域,再加上傅派亮丽的音色和范派厚重的音色,男性比女性稍慢的演唱速度,共同塑造出了一个主动的女性和被动的男性形象,但总体来看,不论傅派还是范派,都兼有柔美的特征。

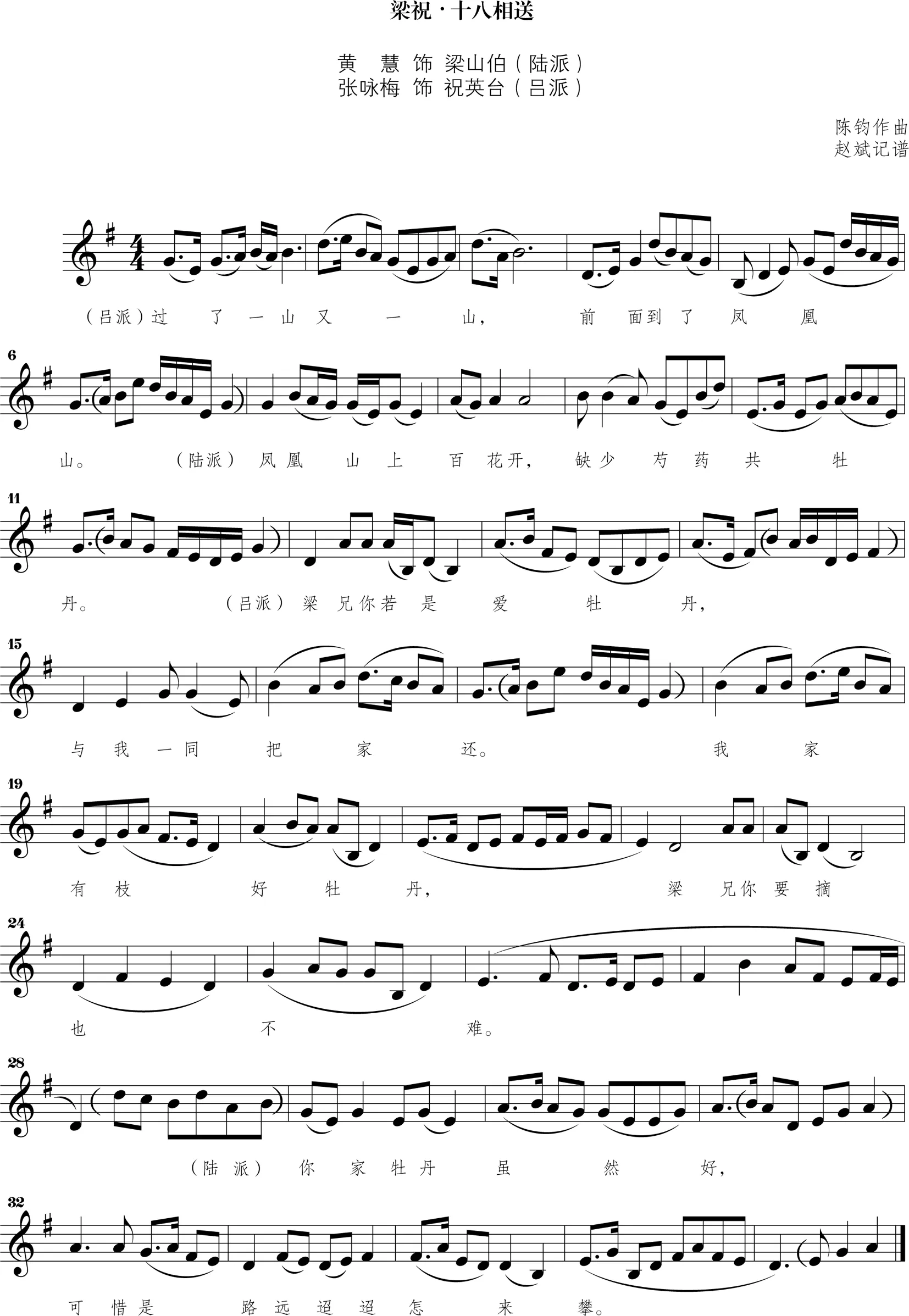

(二)陆吕组合

陆锦花创立的越剧小生流派被称为陆派,越剧理论家项管森认为:陆派的特点是“在平稳中传情”,“在平淡中出奇”,善用中音区,飘逸自如,讲究字正腔圆,运气润腔,刚柔调和。简单来说:陆派旋律级进多,跳进较少,弹跳性强。吕派是由吕瑞英创立的花旦流派,连波曾将吕瑞英的唱腔特征总结为:“4、7半音及切分音的用法,使唱腔显得华丽而富有表现力,加上唱法富有弹性感,唱腔跌宕顺畅。”

在这段唱腔中(见下页谱例3),从乐句数量来说,祝英台有6句,梁山伯只有4句,祝英台的乐句较多恰与她处于主动的一方有关,在这段歌词中女扮男装的祝英台主动试探梁山伯,以“牡丹”作比喻暗示梁山伯和自己联姻,可梁山伯不明真相,以“路途遥远”来推脱。文本本身想要传达的是一个憨厚老实的梁山伯形象,可是从另一角度来看,梁山伯对祝英台的感情是建立在三年同窗的同性情谊的基础上,梁山伯对祝英台或许是同性的友情,也或许是同性之间的爱慕,当祝英台提到“我家有枝好牡丹,梁兄你要摘也不难”时,梁山伯却十分淡然地以“你家牡丹虽然好,可惜是路远迢迢怎来攀”来推脱,推脱的原因可以解释为梁山伯呆头呆脑,也可以解释为:梁山伯对男性身份的祝英台情谊深厚,根本就对牡丹所代表的女性不感兴趣。那么,在歌词基础上的唱腔音乐又体现出了何种性别的强弱关系呢?

谱例3

从音乐上来看,祝英台的唱腔音域较宽广,从低音mi到高音sol,共十度,旋律大跳进行很常见,如“梁兄你若是”“好牡”“要摘”这些字的唱腔都有大跳七度,有时一小节内的音域就横跨八度或十度,如“前面到了”和“凤凰”所在的小节。除此之外,还采用了加花来扩充句式,并且善用拖腔和落腔,祝英台的唱词多为七字句,可是每句的后三个字都运用加花拖腔,这使得祝英台的句式相比梁山伯的句式长了很多,如“又一山”“凤凰山”“爱牡丹”“把家还”“好牡丹”等,而且多是从徵音回归到宫音上结束,这种先上扬又回落的旋法加上吕派亮丽的音色,将吕派的华丽和跌宕起伏展露无遗,使得祝英台这样一个主动争取爱情自由的女性形象脱颖而出,祝英台最后一句的后三个字“也不难”共5小节,采用了吕派富有特色的落腔音型,既有缠绵柔美之感,又从字里行间和旋律上共同体现了一种女性的坚定和主动。

而陆派的梁山伯的音乐采用了陆派一贯的特点,旋律进行以级进和三度为主,善用同音重复,旋律平稳却铿锵有力,装饰音较少,如“百花开”“共牡丹”“你家牡丹”“可惜是”“路远迢迢”中都多用同音反复和三度跳进,最后一句“攀”运用了典型的陆派落腔。陆派的旋律有小清新之感,既不高亢华彩,也不分外缠绵,而是如大珠小珠落玉盘般坚韧有力,这种特征相比吕派明亮高亢的旋律和音色,使得梁山伯在被动中凸显了沉稳,这为梁山伯究竟是真的不懂祝英台的暗示还是有意地对女性推脱拒绝,提供了可供想象的空间。

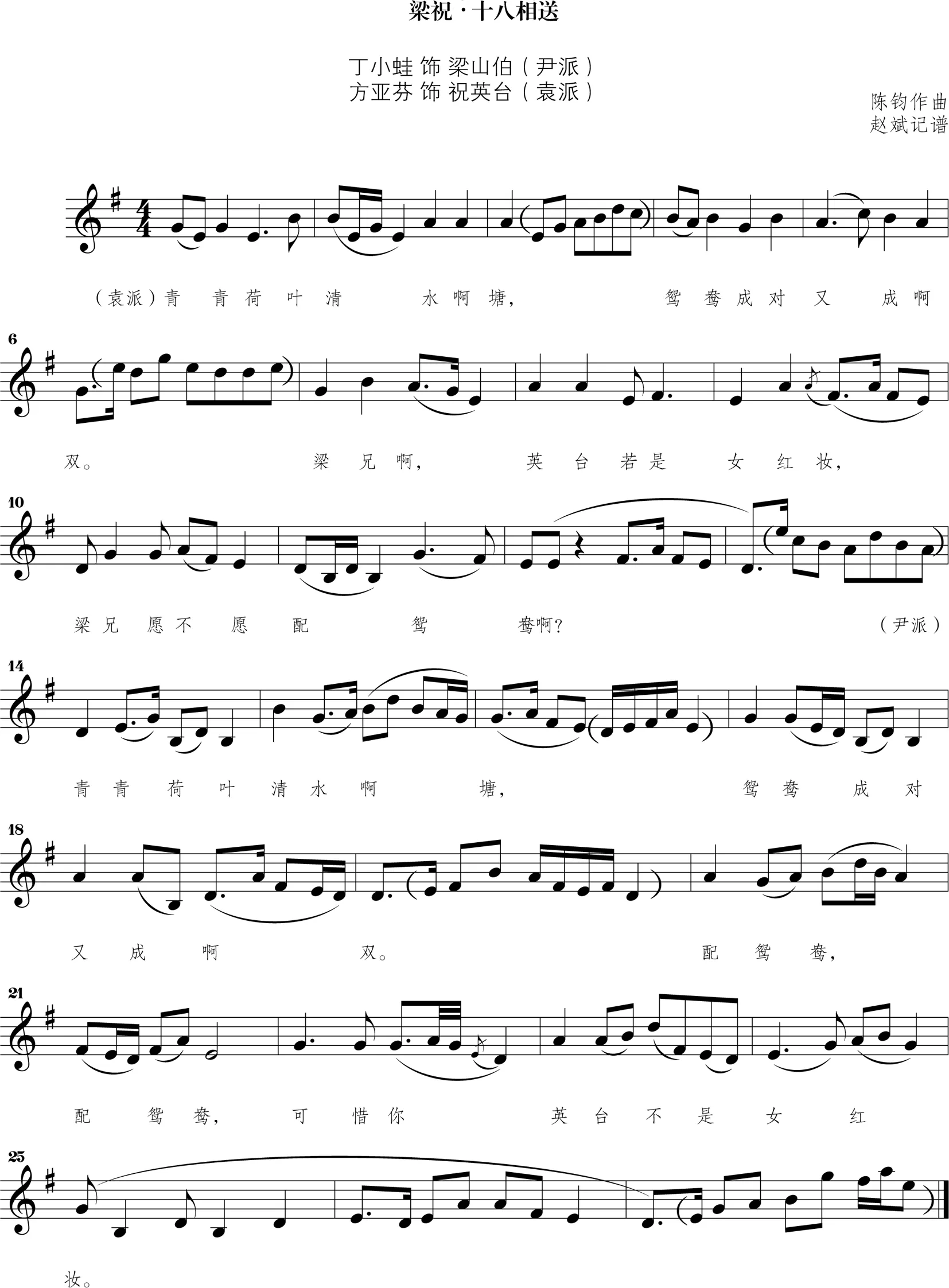

(三)尹袁组合

尹派是由尹桂芳创立的越剧小生流派,连波曾将尹派总结为“柔中含刚”,曾嵘将尹派总结为“刚柔兼济”,起腔、落腔非常婉转,是柔美的典型。“刚”则表现在:其一,旋律的异峰突起,盘旋而下;其二,唱法上字重腔轻,内紧外松。尹桂芳的婉转也是一种有棱角的婉转,唱腔在缠绵的曲调下,蕴涵一种隐而不发的力量。袁派是由袁雪芬创立的越剧花旦流派,其唱腔的基本特点有:由于常在流畅的级进旋律中跃然跳进,又在规整的节奏中突然变化,因而袁派唱腔含有一种外柔内刚的情愫。

如谱例4所示,歌词中袁派祝英台以鸳鸯比拟她和梁山伯的爱情,向梁山伯暗示自己的女性身份,尹派梁山伯却以“可惜你英台不是女红妆”回应。在句式上,袁派和尹派都运用了虚字等扩充句式的手法,如袁派第一句和第二句均为虚字七字句,句中都加入了虚字“啊”,第三句为加帽七字句,在句前加入了“梁兄啊”三个字,第四句在句尾也加入了虚字“啊”。虚字所在的音符,大多是同音反复和二度衬音,这也是袁派唱腔比较常用的手法,在同音反复中加入虚字体现出些许的硬朗和干练。而尹派同样加入了虚字和帽,第一、二句都是虚字七字句,同样加入了虚字“啊”,第三句是减字七字句,共六字并分两个字组,第四句是加帽七字句,加入了“可惜你”为帽,可在虚字的旋律上却与袁派处理不同,袁派是带过式的处理,并没有在虚字上加腔发挥(句尾甩腔除外),可尹派则是在虚字“啊”上加腔,如“清水啊塘”中的“啊”加腔旋律上扬,“成啊双”中的“啊”加腔旋律回落,且加入的都是尹派的特性腔,这样的扩腔加深了旋律的缠绵之感,因此,袁派更为简洁的处理虚字使得人物性格非常坚定,而尹派的加腔则更体现出了性格上的被动和柔弱。

谱例4

在音域和旋法上,袁派虽然出现了低音mi,不过总体旋律大致都在低音sol和中音fa之间较多徘徊,音域不宽。袁派第一句“青青荷叶清水塘”多用三度或五度跳进,而第二句“鸳鸯成对又成双”主要为二度级进和三度跳进,虽有跳进可并没太多大跳。旋法上运用了袁派常用的加腔“妆”和甩腔“鸯啊”,可除了尾句甩腔外总体来看四句中加腔并不多,相比尹派梁山伯,祝英台曲调简洁且缠绵感不强,再加上方亚芬稍厚实的音色为这段唱腔增添一种女性的硬朗感,刻画出了祝英台这样一个积极、主动的女性形象。

而尹派的音域较广,从低音mi至高音sol,在旋法上既有起伏性,如“荷叶清水”的八度跳进、“成对又成”的七度跳进和“英台不是”的六度跳进,同时又具有二度和三度进行的细腻缠绵的小腔,如“塘”“可惜你”,并采用了尹派富有特色的落腔“妆”,这些大跳进行和婉转的加腔与落腔造就了尹派“富有棱角的缠绵曲调”,再加上表演者既不十分厚实又不十分明亮的音色,共同体现了尹派的刚柔兼济。

同袁派硬朗的祝英台相比,尹派梁山伯的性格显得更为柔弱和被动,尹袁组合既体现出了文本本身要表达的主动女性和被动男性,同时这两个流派同时具有的阴柔感又为梁山伯和祝英台之间极为相似的同性性别特质提供了可供想象的空间。

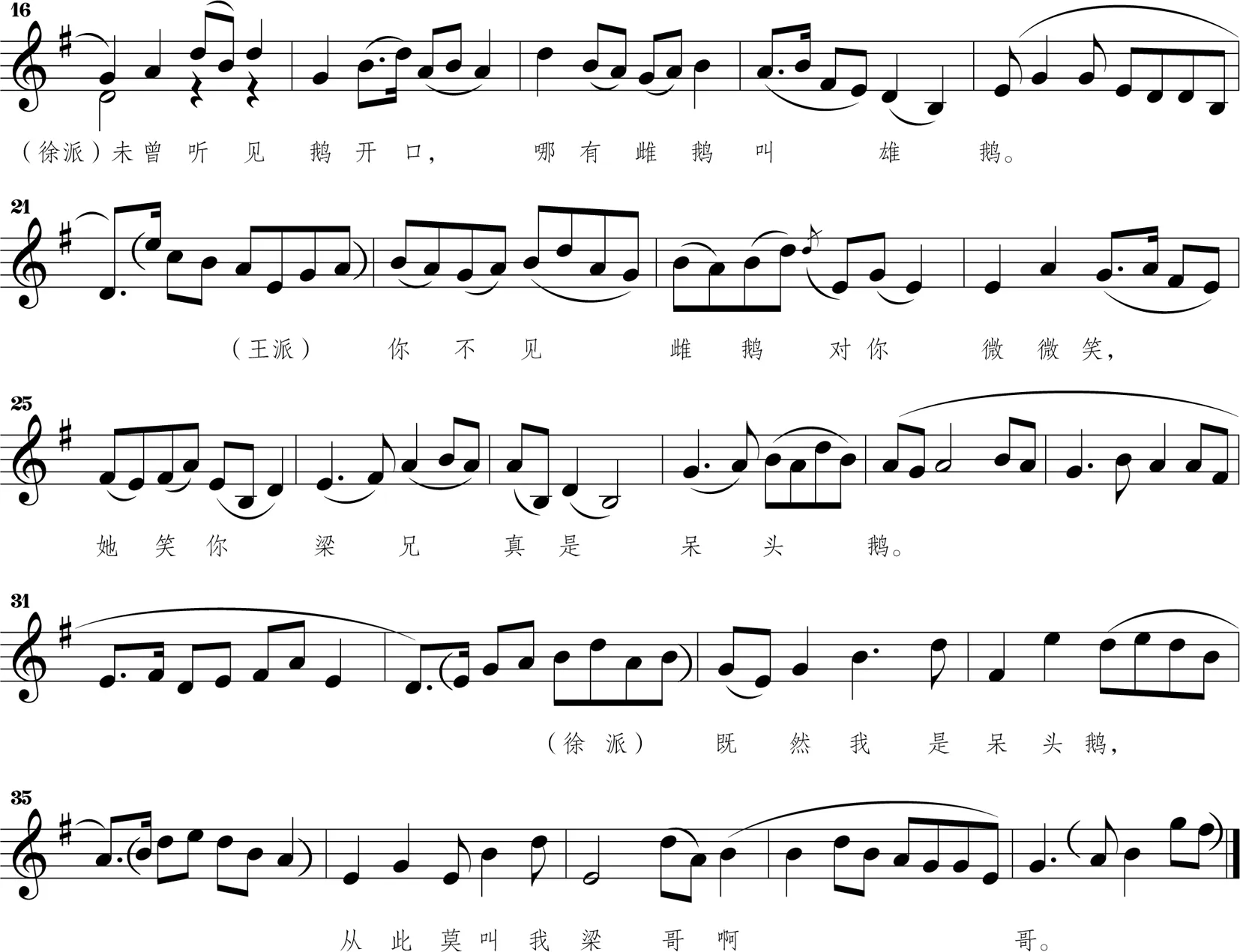

(四)徐王组合

徐派是由徐玉兰创立的越剧小生流派,徐派唱腔的刚柔相济,曾被曾嵘总结为:徐玉兰的音色偏细、薄,音量中等,自然音色与女声区别不大,针对偏柔的音色,她在唱腔和唱法上采取了尽量“内刚”的方法。其一,与其他流派多在中低音区不同,徐派音域宽,高音亮而有金属感,倒是与其他戏曲音乐中男高女低的音域习惯相同,以表现男性的昂扬之气概;其二,旋法高跳低回自如,句中大跳多,八度上行跳进、下行跳进、十度上行跳进等,使得旋律跌宕多姿,同时经常在小节内连续直线跳进,显得硬朗有力;其三,徐派不强调起腔和落腔,但句间小腔短小而硬实,显得“有劲”。唱法上模拟男性声音的唱法和装饰音,如点头腔的使用,以表现男性的性格和气质。王派是由王文娟创立的越剧花旦流派,王派行腔自然,不追求花哨,在朴实中见华丽,于淡雅中见浓艳,王派唱腔最有特征的为“甩腔”,颇具戏剧效果。徐派的阳刚和王派的阴柔对比明显,男性气质和女性气质突出,徐王组合也是越剧舞台上的一对经典搭档。这出戏中,徐王组合最后出场,这时的祝英台已主动出击几次,梁山伯听不懂祝英台的弦外之音,只觉得被戏弄,竟有些生气了。

谱例5

如谱例5所示,这段同样采用越剧常用的对仗结构,由五对上下句组成,其中祝英台演唱的“雄的就在前面走”这句比较特别,因为这句是以雄鹅比喻男性,着意表现一个男性的状态,因此在旋法上基本是一字一音一拍,旋律简洁、几乎没有装饰音且运用了连续大跳,在唱法上使用了特意断音,和其余的祝英台细腻婉转的唱腔形成对比,极力刻画男性的一种硬朗和阳刚。其余的祝英台乐句均有扩腔和加腔,如“一条河”“大白鹅”“叫哥哥”“梁兄真是呆头鹅”,在旋律进行上主要为二度、三度并有少数五度,再加上富有特色的王派“甩腔”,尤其是“哥”的甩腔长达4小节,二度三度的旋律进行使得风格细腻婉转,女性的柔美体现得较为强烈。而徐派梁山伯在句式上虽然也有加腔,可多加在句尾,句中基本没有,加腔的数量和长短明显低于祝英台,在旋律进行上,采用徐派常用的大跳音程并且擅长在高音上持续,如“看见”“是呆头”“梁哥”等,且音域跨度较大,一小节之内横跨七度或八度非常常见,如“叫雄”“既然我是”“从此莫叫我”等。

相比王派祝英台,梁山伯音色亮丽、旋律跌宕起伏、咬字铿锵有力,与王派的阴柔形成强烈对比。当然,徐派的柔主要体现在较为亮丽的音色上,可是由于旋法上徐王对比较大,很明显地展现出一种刚和柔的对比,再加上梁山伯有些生气的情绪,在这一段中将男强女弱的性别关系体现得比较突出。

通过对《十八相送》八流派版本中四对生旦组合的唱腔音乐进行对比分析,不仅可以感受到作曲家有意识突出的流派特征,而且可以感受到流派组合自然形成的不同男女性别关系。

第一,故事本身想要传达的是一个积极主动的女性(祝英台)和一个迟钝的男性,可在不同的流派组合演绎中却生发出不同的性别关系:范傅组合中女性的主动和男性的迟钝较为突出,可男女之间没有太强烈的性别强弱对比;陆吕组合中女性同样很主动,可是男性却较为稳健,难辨他是真的迟钝还是有意拒绝;尹袁组合可谓一个阳刚的女性和一个阴柔的男性,女强男弱关系较明显;徐王组合刚好相反,男刚女柔或男强女弱的性别关系非常突出。而这些都由流派特征决定的作曲家无意识的一种体现。

第二,抛开与花旦的对比而单独审视四个流派的小生唱腔,通过对其旋律进行、音域、加腔、扩腔、落音规律等音乐各要素以及不同流派音色特点的分析表明,尽管不同小生流派都有其独特的风格和擅长塑造的男性形象,可每个小生流派都有阳刚的一面和阴柔的一面,这也使得越剧这一剧种整体呈现出一种阴柔化的特征。

第三,唱腔音乐呈现出的上述特征为越剧中性别关系的重构提供了基本的前提,为不同受众对梁祝关系的多元想象提供了较为合理的暗示和基础。

结语:受众接受中的性别重建

从接受美学的角度来看,“读者参与创造的接受能动性至少可以从两方面得到印证:1.使文本潜藏意义得以实现;2.对文本意义的不确定方面予以补充发挥。”因此《梁祝》不仅限于文本本身想要传达的含义,而是通过舞台的演绎在受众的创造性接收中得到了新的意义重构。在笔者对受众的采访中,至少发现了三种不同的解读:

1.将《梁祝》作为异性恋之间的爱情故事。这种解读与越剧文本本身想要传达的内容相符,这类受众非常一致地认为:梁山伯很笨、很傻导致了悲剧,这种解释使《梁祝》的异性恋变得合情合理。

2.将《梁祝》看成同性恋之间的爱情故事。这类受众关注到了异性恋和同性恋之间的流动性,根据文本的逻辑来看,祝英台是以男性的身份和梁山伯相处了三年,深厚的感情建立在同性情谊之上;从演员的性别组成来说,越剧中梁山伯和祝英台均由女性扮演,对同性情谊的想象就不止于两个男性间的情谊,也可以通过演员的本色性别而延伸至两个女人之间的爱情;从越剧唱腔音乐上来看,这一剧种唱腔本身的阴柔性特征又为这种想象提供了基础和条件。因而《梁祝》被誉为“同性恋者的集体回忆和神话”,有其合理性在其中。

3.认为《梁祝》的爱情是超越性别的。这类受众从完整人性的角度,超出了同性恋和异性恋的分类去看待梁祝的爱情,其解读为:梁山伯和祝英台同窗三年,梁对祝的感情建立在“贤弟”之上,等得知祝是女人后,梁分外开心,这说明梁山伯喜欢的是祝英台这个人,不管祝英台是男是女他都喜欢,并不是说梁一定是双性恋,而是因为爱情本来就是不分国界、不分年龄的,当然,也不分性别!”这种看法超出了异性恋或同性恋的分类,对梁祝爱情的理解更为宽泛。

综上所述,本文以流动、多元的性别观去观照越剧经典代表作《梁祝》,通过对《十八相送》八流派唱腔音乐的分析,探寻到越剧唱腔音乐本身的阴柔化特征和不同生旦组合中体现出的多元性别关系,同时将受众的创造性解读融入其中,对越剧《梁祝》进行了新的性别重建。笔者发现:

第一,越剧中的男女性别关系并非和中国传统社会观念中约定俗成的男强女弱完全对应,而是呈现出更为多元的性别强弱关系的组合,而多元的基础在于越剧丰富的流派,正是不同的流派组合使得传统二元的男强女弱性别关系得到了松动和扩展。

第二,越剧女小生流派唱腔总体上具有刚柔并济的特点,这成为越剧中呈现出多元的性别话语以及异性恋和同性恋话语之间得以互相转化的重要基础,也成为受众心目中越剧女小生性别角色和隐喻进行建构的重要前提。

第三,透过性别视角去分析越剧唱腔音乐,不仅对越剧唱腔音乐研究进行了新的尝试,也为《梁祝》相关文学、剧本、电影等方面的性别研究,补充了一份关于音乐与性别视角的知识个案。值得注意的是,本文的研究结论是建立在一个比较有代表性的剧目之上,因此本文的分析只是对越剧唱腔音乐性别特征探讨的一个侧面,这个侧面却正可说明越剧唱腔音乐可以提供多种性别想象的可能。

注释:

①《中国越剧大典》编辑委员会:《中国越剧大典》,浙江文艺出版社、浙江文艺音像出版社,2006,第77页。

②异性恋是指被与自己性别不同的人所吸引而产生爱情,即男女之间的爱慕,这也是从古至今占据主流的一种性取向,同性恋是指以同性为对象的性爱倾向与行为。西方学术界对同性恋的探讨与态度经历了一个转变的过程,自20世纪上半叶的“病态”认识到80年代将其脱离病理学为其正名,再至90年代以来“酷儿理论”对同性恋前所未有的理解和包容,使得当下学术界能够从一种完整人性的角度、多元差异的角度去理解同性恋、异性恋之间的不同,而不再对二者进行对和错、正常和不正常的等级划分。本文中同性恋和异性恋不仅指某类人群、某种性取向,而且是一种生活方式与一种批判的视角。

③《中国音乐词典》,人民音乐出版社,2000,第480页。

④ZhengSu,Redefining Yin and Yang:Transformation of Gender/Sexual Politics in Chinese Music,in Audible Traces.Gender,Identity and Music,Edited by Elaine Barkin amp; Lydia Hamessley,Carciofoli Verlagshaus,Zurich,Switzerland,1998.

⑤曾嵘:《社会性别视野中的越剧女小生研究(1938-1966)》,上海音乐学院博士论文,2008。

⑥朱大可:《〈梁祝〉故事的误读和矫正》,载《上海戏剧》,1994年第2期。

⑦Siu Leung Li,Cross-DressinginChineseOpera,Hong Kong University Press,2003,p.113.

⑧同注⑦,第123页。

⑨同注⑦,第126页。

⑩边静:《华语电影中的同性恋话语》,中国传媒大学博士学位论文,2006。

[1]朱大可:《〈梁祝〉故事的误读和矫正》,载《上海戏剧》,1994年第2期。

[2]关锦鹏:《男生女相——华语电影之性别》纪录片,1996。

[3]金钦夫:《中国越剧唱腔章法》,浙江文艺出版社,1998。

[4]ZhengSu,Redefining Yin and Yang:Transformation of Gender/Sexual Politics in Chinese Music,in Audible Traces.Gender,Identity and Music,Edited by Elaine Barkin amp; Lydia Hamessley,Carciofoli Verlagshaus,Zurich,Switzerland,1998.

[5]Siu Leung Li,Cross-DressinginChineseOpera,Hong Kong University Press,2003.

[6]项管森:《陆锦花唱腔选》,上海音乐出版社,2004。

[7]周凯模:《民间仪式中的女性角色、音乐行为及其象征意义——以中国白族“祭本主”仪式音乐为例》,载《音乐艺术》,2005年第1期。

[8]《中国越剧大典》编辑委员会:《中国越剧大典》,浙江文艺出版社、浙江文艺音像出版社,2006。

[9]周来达:《百年越剧音乐新论》,中国文联出版社,2006。

[10]边静:《华语电影中的同性恋话语》,中国传媒大学博士学位论文,2006。

[11]曾嵘:《社会性别视野中的越剧女小生研究(1938-1966)》,上海音乐学院博士学位论文,2008。

[12]姜进:《女性,地域性,现代性——越剧的上海传奇》,载《史林》,2009年第5期。

[13]李祥林:《中国戏曲的多维审视和当代思考》,四川出版集团,2010。

[14]洛秦:《近我经验与近我反思——音乐人类学的城市田野工作的方法和意义》,载《音乐艺术》,2011年第1期。

[15]连波:《越剧唱腔赏析》,上海音乐出版社,2013。

GenderReconstructed:ACaseStudyofthe“18PhasesSending”ScenefromYueOperaButterflyLovers/

SUNYan

The article,with the gender fluidity and changeability in mind as well as several interviews with Yue opera actresses and audiences,focuses on different patterns of male and female roles’ combinations from eight singing schools,tackling the way music shapes male/female gender and temperament and the multiple gender relations as reflected in female-style Yue opera.The following conclusions can be drawn that the rich singing schools in this opera have constructed various strong or weak gender combinations;that the female-impersonated young male role features both strength and gracein singing,the basis for gender reconstruction in the opera and the premise for the audience’s gender imagination.The author hopes,with anthropological gender theory for the study of singing,that the case here can be as a supplement to the researches of this Yue opera.

Yue opera;“18 Phases Sending” scene;gender study

2017-07-07

孙焱(1988- ),女,博士,浙江音乐学院音乐学系讲师(杭州,310024)。

J617.5

A

2096-4404(2017)01-0072-14