丝绸之路上的音乐及其传来乐器研究

2017-12-07赵维平

赵维平

丝绸之路上的音乐及其传来乐器研究

赵维平

在中国音乐史上,丝绸之路的开创给我国音乐的发展带来了丰富的资源,也是推动汉唐千年音乐文化发生巨变的重要动力。何为丝绸之路,丝绸之路上的文化流动格局是如何形成的?传来乐器对中国音乐产生了什么影响?本研究将围绕上述课题展开论述,并以琵琶与箜篌两类传来乐器为例探讨丝绸之路上的音乐融合现象。

丝绸之路音乐;五弦琵琶;四弦琵琶;竖箜篌;凤首箜篌

一、何为丝绸之路

汉代以来波斯、中亚、印度等国的文化经中国广袤的新疆大地与河西走廊进入中原,与汉文化交融且源源不断地流向东亚诸国,这条延绵数千公里的商贸、文化通道,记录并见证了中国与周边诸国的千年交流史。

西汉时期西域地区战事纷乱,匈奴族意欲攻打大月氏,汉武帝则试图联合大月氏征服匈奴,派遣陕西汉中人张骞出使西域。公元前139年张骞率兵进军西域,却被单于抓获扣押十年之久。被羁押期间张骞初衷不改,收集了大量西域资料,以了解敌情、积累经验。十年后逃脱回汉受到汉武帝的嘉奖,被封为太中大夫再次率兵西征,平定了西域,史称“凿空”。由此,中原的丝绸等商品开始输出西域并逐渐抵达中亚、欧洲及北非等遥远之地。在输出丝绸、陶器的同时西域诸国的物品也大量入汉,之后千年历经诸多朝代,形成了浩瀚的文化流动现象。“丝绸之路”一词始见于德国地理学家李希霍芬(Ferdinand Freiherr von Richthofen)所著《中国》一书(19世纪70年代)。书中描述了汉代中国与中亚、中国与印度之间以丝绸贸易为媒介而开通的这条要道,称之为“丝绸之路”,这一说法一经提出很快被学术界和大众所接受,此后被正式沿用。狭义的丝绸之路一般指上述古老的陆上丝绸之路,广义上又分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路。本文讨论的主要是古代丝绸之路,也就是陆上丝绸之路。

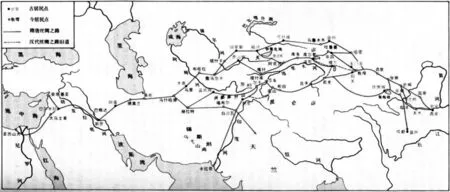

图1 丝绸之路的路线图

丝绸之路的开通对于推动我国历史、宗教、经济、文化、社会的发展起到了不可估量的作用,也给音乐艺术带来了前所未有的繁荣景象。笔者认为按照历史发展的特征可以把中国音乐史定义为四个不同时期:1.固有的音乐积淀时期(远古至汉前);2.多元音乐融合时期(汉至唐);3.民族文化绽放时期(宋至明清);4.世界音乐发展时期(清朝以来)。①我国从汉前固有的音乐文化发展到多元化的音乐时期,即重合了丝绸之路从开拓至鼎盛的历史,也就是说从汉至隋唐的一千年间中国文化全面走向本土文化与外来文化大融合的国际化时期。随着中国丝绸的输出,波斯、印度及中亚为主体的西域文化源源不断地流入中国,中国的固有文化与外来文化进入了对峙、交融、汉化的过程。这种交融并非仅限于经济领域,同样也体现在宗教、政治、民族、农业、文学、艺术等诸多领域,西域文化为我国这一时期的发展带来了丰富的滋养。西汉张骞的“凿空”成为我国由固有文化时代迈向国际化时期的分水岭。这一时期就音乐而言,大量的外来乐器、乐律、音乐体裁、乐舞形式以及胡乐人出现在中原,大大充实了中原文化,形成了8世纪盛唐文化的高度结晶。大唐宫廷俗乐的十部乐中,仅有两部是中国固有音乐(燕乐、清商乐),其余八部均为外来乐,这一事实鲜明地反映出唐朝是一个海纳百川的时代。厚重成熟的大唐文化以儒教为核心、佛教为载体,逐渐向着东亚诸国辐射,对日本、朝鲜、越南等地域的文化传播促成了东亚汉字文化圈的成形,筑起了一条完整的丝绸之路。

那么,始于长安延伸至西亚诸国的这条重要通道——丝绸之路,是如何源起,又包括哪几条路径呢?丝绸之路东起西汉的首都长安(今西安)或东汉的首都洛阳,经陇西或固原西行至金城(今兰州),然后通过河西走廊的武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,出玉门关或阳关,穿过白龙堆到罗布泊地区的楼兰。汉代西域分南道和北道,南北两道的分岔点就在敦煌、楼兰,其路径主要有以下三条:

1)天山北路:西安—敦煌—哈密—乌鲁木齐—伊犁—原苏联境内—罗马

2)西域北路:西安—敦煌—哈密—吐鲁番—焉耆—库尔勒—库车—阿克苏—喀什—帕米尔高原—中亚

3)西域南路:西安—楼兰—鄯善(今若羌),经且末、精绝(今民丰尼雅遗址)、于阗(今和田)、皮山、莎车至疏勒。从疏勒西行,越葱岭(今帕米尔)至大宛(今费尔干纳)。由此西行可至大夏(在今阿富汗)、粟特(在今乌兹别克斯坦)、安息(今伊朗),最远到达大秦(罗马帝国东部)的犁靬(又作黎轩,在埃及的亚历山大城)。这是自汉武帝时张骞两次出使西域以后形成的丝绸之路的基本干道。

这条连接着亚、非、欧的漫长纽带,在不同人种、习俗、文化、宗教的交汇中孕育出巨大的文化果实,从狭义的地理概念而言,可区分为以下三个文化段落,即:

前端:印度、波斯、中亚。

中段:汉至盛唐,即中国固有文化与胡、俗文化的交融。

下游:对东亚诸国——日本、朝鲜、越南——产生辐射性影响,形成东亚汉字文化圈。

我国关于丝绸之路在音乐艺术领域的历史研究,主要集中于以汉唐为中心的中国段,在中国固有文化和外来文化交融的国际化时期,我国的乐器、乐律、乐人、乐舞、音乐体裁等受到西域外来文化的深刻影响。目前的研究大多围绕着胡俗乐的融合、汉化等课题而展开,对于上游的印度、波斯、中亚以及下游的日本等国的音乐历史研究似乎还未萌芽,挖掘潜力巨大。本文将研究视点投向丝绸之路前端的印度等西亚诸国,聚焦琵琶与箜篌,通过追溯这两种外来乐器的历史源流及在中国的本土化过程,以剖析丝绸之路上的音乐现象。

二、古代印度与中国音乐的渊源

追溯丝绸之路的历史我们可以清晰地看到,汉唐间河西走廊至中原地区曾经传来大量的外来文化,汉代以来随着贸易的繁盛音乐艺术也经由丝绸之路一并传入中原,印度文化是其中重要的一支。历史上印度与我国文化交流频繁,特别是北朝以来由印度传来的五弦琵琶、凤首箜篌、横笛等对我国古代音乐的发展产生了深刻的影响。我国大量的佛教壁画中出现的供养乐伎(乐舞)、乐鼓等也都与印度文化密切相关。

印度古称天竺,地理范围泛指当今的印度和巴基斯坦等南亚国家,在中国历史上对印度的最早记载为司马迁的《史记》大宛传中称其为“身毒”(印度梵文Sindhu的音译)。《汉书》记载:“从东南身毒国,可数千里,得蜀贾人市。”《后汉书·西域传》记载“天竺国一名身毒”。印度乐人至少在4世纪前凉时期就已进入我国宫廷献乐。《隋书》卷十五《音乐下》载:“天竺者,起自张重华据有凉州,重四译来贡男伎,天竺即其乐焉。”这段文字讲述了十六国时期前凉政权的君主张重华在其占据凉州时,印度使者来朝贡乐伎的情景。相同的内容在《通典》《旧唐书》都有记载,说是印度国王子沙门来中原游历时,宫廷获得天竺之伎。关于印度天竺乐内容,《隋书》乐志中载有歌曲《沙石疆》,舞曲有《天曲》,还记载了印度特有的凤首箜篌、琵琶、五弦、笛、铜鼓、毛员鼓、都昙鼓、铜钹、贝等九种乐器。可见印度的天竺乐在4世纪时期就已经以完整的乐器、乐曲、舞蹈等音乐形式出现在中国宫廷。至隋统一大业,开皇年间宫廷按国别首次在宫廷设立了七部乐(1.《国伎》;2.《清商伎》;3.《高丽伎》;4.《天竺伎》;5.《龟兹伎》;6.《安国伎》;7.《文康伎》)。天竺乐作为重要的一支赫然在列。此后在隋大业中增设九部伎,至唐建十部伎中天竺乐都稳稳地占据一席之地。初唐十部乐中《通典》记载的天竺伎的乐器有羯鼓、毛员鼓、都昙鼓、筚篥、横笛、凤首箜篌、琵琶、五弦琵琶、铜钹、贝。在以上乐器中我们所熟悉的琵琶(指四弦曲项琵琶)、五弦(指五弦直项琵琶)、筚篥、横笛、凤首箜篌以及较多的打击乐器实际上从汉代以来进入中原经两晋、南北朝已达到了高潮,隋唐时期作为宫廷燕乐占据了重要地位。

印度音乐是沿着天山南北两道进入中原的,即从天山北麓与塔里木盆地的南缘两侧向中原伸进。尤其是天山北麓一道,从我国的最西南端的疏勒(今喀什)至龟兹(今库车)、高昌(今吐鲁番),进入河西走廊与中原,对这一地区的音乐影响深远。尤其是龟兹乐可以说是印度乐的孪生姐妹。龟兹乐在隋唐时期的十部乐中占据最为重要的地位。玄奘在他的《大唐西域记》卷一记载道:“屈兹国(龟兹国),管弦伎乐特善诸国”,道出了龟兹乐在其他所有各国的乐伎中首屈一指,在隋唐时期的多部伎中龟兹乐广受赞誉。《隋书》中对龟兹乐伎作了以下记载:“皆妙绝弦管,新声奇变,朝改暮易,持其音技,估炫公王之间,举时争相慕尚。”②可见龟兹乐在当时是一支表现十分突出,鹤立鸡群的一方之乐。当时备受青睐的龟兹乐深受印度乐影响,龟兹乐所用的乐器基本全面接受了天竺乐。《通典》所载《龟兹伎》乐器为:竖箜篌一、琵琶一、五弦琵琶一、笙一、横笛一、箫一、筚篥一、答腊鼓一、腰鼓一、羯鼓一、毛员鼓一、鸡娄鼓一、铜钹二、贝一。③这十四种乐器涵盖了天竺乐所有的乐器,几乎成了印度乐的代言者。不仅如此,龟兹乐人中如曹氏家族中曹婆罗门、曹妙达、曹僧奴以及王长通、安进贵等都与印度乐有着密切的关系。其中龟兹人苏祗婆为北周、隋朝之人,在西域随其父亲学习音乐,善弹胡琵琶,即五弦琵琶。北周时期苏祗婆随突厥皇后入朝带来了印度的五旦七调。这一乐调理论在音乐家郑译、万宝常等解译和推广下产生了隋唐音乐史上意义重大的乐调理论,即雅乐的八十四调与俗乐二十八调理论。苏祗婆在胡琵琶上演奏的七调的调名是:娑陁力、鸡识、沙识、沙侯加滥、沙腊、般赡、俟利,它们与印度南部库几米亚马来(Kudimiyāmalai)碑铭七调的梵文多处相吻合,被认为是来自于印度的乐调。

印度的天竺乐的乐器给后来中国乐部的产生带来了重大影响,尤其是琵琶、箜篌、横笛以及大部分乐鼓。其中琵琶、箜篌并非起源于印度,而是西亚。印度是历史悠久的古国,琵琶与箜篌传到印度后被印度化,尤其是中国史籍中出现的五弦直项琵琶与凤首箜篌被认为是印度化了的琵琶与箜篌。印度这一时期的历史文献没有得到很好的传承,我们很难找到相关的历史文献,但是起源于印度的佛教崇尚偶像崇拜,形成了佛教艺术中独特的绘画、浮雕等视觉艺术。在佛教大量的艺术作品中记录了当时一幕幕宗教和艺术场景。

现藏印度甲谷他博物馆的石雕《托胎画雕像》是建于170年的阿马拉维缇(Amrãvati)的浮雕。这座浮雕现在已经解体,其残体部分分别被大英博物馆、马德拉斯博物馆与印度甲谷他博物馆收藏。阿马拉维缇浮雕是一幅精美富丽、装饰性很强的艺术品,它叙述的是一个佛教故事。该石雕分为左右两个部分,右面的《托胎画雕像》为其中一个局部,讲述了释尊的前生、兜率天在世时,在梵王、帝释等的邀请下为了众生济度而不能降生人间,这时,迦比罗卫城的王后摩珂摩耶夫人、六牙的白象等都汇聚而来梦想入胎妊娠,期望一个王子降生,这就是悉达多太子。

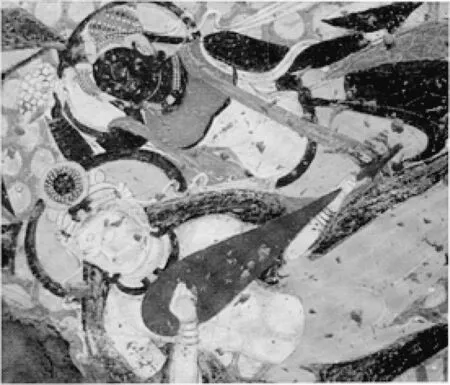

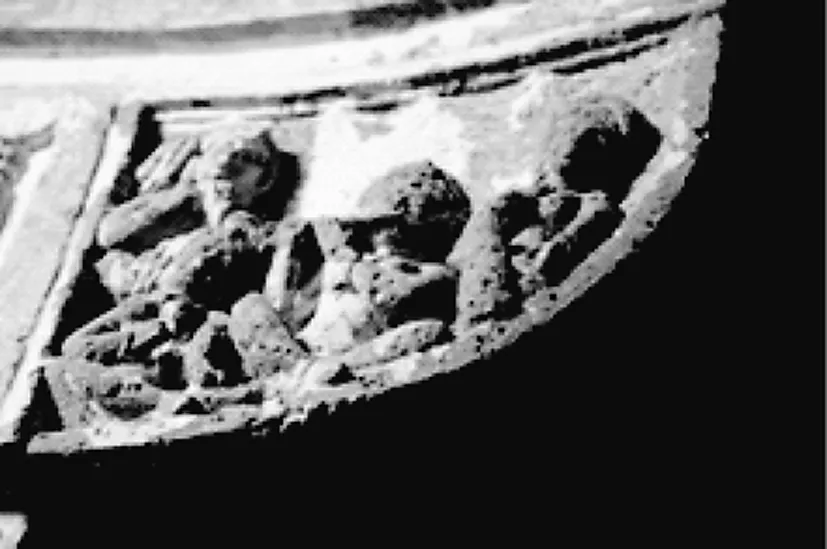

该像描绘了摩耶夫人横卧于床,周围观护着侍女、卫士等场景。雕像的顶部有一头小象,由兜率降临作入胎怀孕之状。其左方一辆舆车驾着一头小象,由四个侏儒抬着,前后数人,有的拿着幡盖、有的拿着器械。下方是一组歌舞乐人,左边是舞姿欢快、生动活脱的舞者;舞者们的右边为一个撗抱五弦直项琵琶的演奏者,后面是一个横笛的演奏者,呈现出雀跃欢呼的景象(见图2)④。值得关注的是,石雕中被横抱着的直项琵琶与传入我国龟兹地区的棒状直项琵琶完全是同宗同类之物。在龟兹地区的石窟中,距拜城县东7公里的克孜尔石窟最早出现了五弦棒状直项琵琶的记录。这座位于拜城县境内渭干河河谷北岸的克孜尔千佛洞,和敦煌、龙门、麦秸山被称为中国四大佛教石窟,是其中年代最早的石窟群。图3是龟兹克孜尔石窟群第八窟主室前壁的“伎乐飞天”的一幅残损的佛教说法图,此图中有两个飞天乐人,前者怀抱琵琶,作演奏状。该画中的演奏者横抱着棒状直项琵琶,琵琶上的轸子鲜明地标示出上三下二,直项的五弦形态。以上两幅佛教作品,即印度的石雕与中国的洞窟壁画中所描绘的应该是同样一件乐器,可从一个侧面印证琵琶传入中国的路径。

图2 石雕《托胎画雕像》

图3 龟兹克孜尔第八窟,怀抱五弦琵琶的伎乐飞天⑤

为了调查印度音乐如何传入我国、印度历史上还存在哪些史证性的音乐问题,笔者曾于2014年10月带领研究小组远赴印度,对阿旃陀石窟群(Ajanta Caves,建造于前2世纪至公元7世纪)及埃洛拉石窟群(建造于Ellora Caves,4世纪中叶至11世纪)进行了实地考察。除了在新德里国立博物馆以及在中南部的一些博物馆外,以上这两座石窟是佛教、印度教留下的珍贵而古老的遗迹,对当时佛教传入我国的历史研究具有很重要的价值。

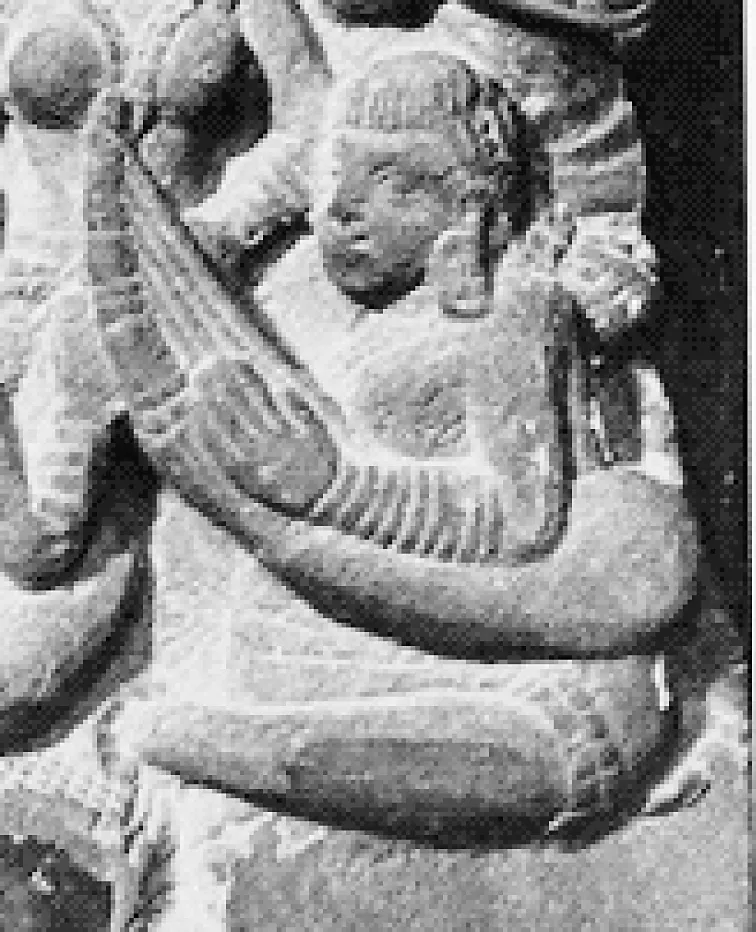

图4 阿旃陀第1窟琵琶演奏画面

阿旃陀石窟在印度具有十分重要的历史价值,集印度古代建筑、雕刻和绘画之大成,融三者于一体。该石窟虽然取材于佛的生平事迹,但却如实地反映了当时印度古代宫廷生活和社会风貌。阿旃陀第1窟的入口处的门柱下方刻有横吹、击鼓、打钹与弹琵琶的石刻。图4便是一个横抱一面直项琵琶,深情专注的演奏场景。

图5-1

图5-2 第19窟门梁上的横笛等音乐演奏⑥

在第19窟的入口的门柱上方有一组对称性呈现的音乐画面,他们吹着横笛、欢动着舞姿,有的还吹着哨子,表现出欢迎众僧进入庙堂的样态,形象栩栩如生,音乐表现富有动感。(见图5-1、5-2)另外,还出现了横笛与乐鼓以及舞蹈等场面。限于篇幅不一一列举。

三、西亚与我国音乐的历史渊源

中国古代的丝绸、陶器等物品通过河西走廊经由新疆地区进入了中亚、西亚以及北非,与此同时西亚的音乐也通过丝绸之路得以逆向输入中国。除了上述印度乐器,历史迹象表明西亚的音乐实际上更早就传入了中国。以下通过琵琶与箜篌,来考察西亚音乐与我国音乐历史发展的渊源。

1.琵琶

图6 犍陀罗出现的梨型琵琶

在中国的历史上出现过三种琵琶:四弦曲项琵琶、五弦直项琵琶与阮咸(秦汉子或称秦琵琶)。在印度的早期琵琶浮雕中可以看到较多的直项琵琶,也就是我国史籍中所记载的五弦,完整地说应该是五弦直项琵琶。这类琵琶是直接从印度传入我国经龟兹(现库车)、河西走廊进入中原,从南北朝至唐代达到了一个高峰。这种五弦直项琵琶在中国唐代历史上流行甚广,史称五弦或胡琵琶。宋朝以后五弦琵琶衰弱并逐渐退出了历史舞台。琵琶这件乐器并非源于印度,它是由西亚的四弦曲项琵琶进入印度之后印度化了的乐器。在西域文化史上,位于现在阿富汗的南部和巴基斯坦西北部的犍陀罗艺术(Gandhāra art)在佛教艺术史上具有重要的历史意义。这个建立于1世纪,逐渐盛行于六七世纪的佛教浮雕视觉艺术留下了古代波斯与印度文化的深刻痕迹。在音乐上,一二世纪已经出现了一种类似中国四弦琵琶的梨型琉特琴(见图6)⑦。从这幅图上大致可以发现这种琉特型乐器与我国新疆南道的于阗以及新疆龟兹、敦煌石窟中的四弦曲项琵琶十分相似。这件乐器呈梨形、曲项(形状)、横抱(演奏方法),琴弦的尾部似有挂弦的缚弦,可以推断犍陀罗的梨型琉特与于阗的曲项四弦有着明显的传承关系。这个乐器后来在犍陀罗出现的梨型琵琶至7世纪的萨桑朝艺术中逐步形成波斯的琉特琴——乌德(‘ūd),它对西方音乐的发展产生过重大的影响,形成了后来的梨型琉特类乐器(pear-shape lute)。而这种在萨桑王朝所形成的梨形、四弦、曲项的琉特琴(乌德)与天山南道的于阗四弦琵琶是一脉相承之物。⑧也就是说曲项四弦琵琶的发展流向可以简要地作如下图式:即,犍陀罗—萨桑朝的波斯—于阗—我国中原的四弦琵琶。而犍陀罗的文化交融着波斯与印度文化,是一种复杂的综合性文化。本文主要考察四弦琵琶的历史流动,以上曾提到了天山南道的龟兹棒状五弦直项琵琶,也曾出现或者路经过此地,因此犍陀罗文化也曾对这两个地区产生过深刻的影响。中国的琵琶与上述波斯萨桑朝的曲项琵琶有着直接的关联。6-7世纪的萨桑朝曾出现过一种四弦的琉特琴,叫Barbat或Barbud。而Barbat一词与公元1世纪前后出现在古希腊的Barbiton(一种弦乐器)在语言上有着密切的关系。Barbat是Barbiton演化而来的,因此Barbat这件四弦乐器虽然出现于六七世纪萨桑朝的盛期,但实际上至少在公元前1世纪问世的Barbiton便是其前身⑨。这件四弦梨型琵琶约在公元前的汉代便传入我国的新疆地区进入中原,同时随着亚历山大东征也传到了印度,进入印度后便成了印度化了的五弦直项琵琶。而传入中国后进入新疆的于阗(现和田)及中原,活跃在丝绸之路上,也成为传承至今的我国及东亚诸国琵琶的鼻祖。

2.箜篌

与琵琶相同,箜篌在丝绸之路上也是一件十分活跃的乐器。在中国的史籍中箜篌最早出现于汉末刘熙的《释名》一书中,在其卷七“释乐器第二十二”中载:“箜篌,师延所作靡靡之乐也。后出于桑间濮上之地,盖空国之侯所存也。师涓为晋平公鼓焉,郑卫分其地而有之,遂号郑卫之音,谓之淫乐也。”⑩

师延为商纣王的宫廷乐师,以上文献说明我国箜篌是由商代乐师师延所作。在司马迁的《史记·殷本纪第三》中也有内容基本相同的记载,说是乐师延为商纣王作“靡靡之音”,但是没有提及“箜篌”这一乐器名,于是便引起了史学界的争议。此外,被推断为战国末年赵国人所辑撰写的《世本》(此书汉代以来逐渐逸散,为后人据散见的内容所集成)一书中也有类此记载。《世本·作篇》记载:

随课微作文写作,是作文教学的新路径。如果能在整体把握教材内容的基础上,将初中三年的写作目标化整为零,将写作要求分解成细小的、系统的能力训练点(即微点),逐个突破,然后再化零为整,融会贯通,层级推进,螺旋提升,就能有效地解决传统作文教学中的“大而化之”的弊端,提高学生写作兴趣。

箜篌,师延所作,靡靡之音也。

也就是说《释名》与《世本》这两本在汉代以后被提及的著作中都明确指出箜篌由师延所作,是一种俗乐器,内容表现为一种靡靡之音。可见“箜篌”是为中国乐人所造乐器,约在汉代前后便已出现,但是“箜篌”在我国古代史籍中有多种不同的标记方法。东汉应劭在其《风俗通》中谈及箜篌及其制作:

空侯:谨按汉书:“孝武帝赛南越,祷祠太一后土,始用乐人侯调,依琴作坎坎之乐,言其坎坎应节奏也,侯以姓冠章耳。”

这里的箜篌被写成“空侯”。唐《通典》卷一四四中的箜篌条载:“……或云侯晖所作。其声坎坎应节,谓之坎侯。”这里又作“坎侯”,虽然写法不尽相同,但是实际上指的都是箜篌这一种类的乐器。除了上述汉代文献中出现的箜篌一词外,在稍后的文献中我们还看到有大箜篌、小箜篌、卧箜篌、竖箜篌、凤首箜篌等的记载。也就是说箜篌是一类有着不同形制的乐器。纵观中国的历史,箜篌除了形态大小不一,类型上可分为卧箜篌、竖箜篌、凤首箜篌三类。那么汉代前后的文献中所述的箜篌属哪类呢?对此文献中没有明确的记载与说明。不过据《风俗通》所载:“依琴作坎坎之乐,言其坎坎应节奏也。”《通典》卷一四四丝五中载:“箜篌汉武帝使乐人侯调所造以祀太一或云侯晖所作……旧说一依琴制今按其形似瑟而小,用拨弹之如琵琶也。”

以上文字十分具体地说明箜篌是按照琴的形制制作,大小似七弦琴,用拨弹奏的乐器。如此而言书中记载与我国历史上出现的卧箜篌形制十分接近。魏晋时期嘉峪关的墓砖壁画中有最早的图像资料:图7、图8的箜篌面板上都附有固定的柱,“形似瑟而小”,瑟为活动的柱,画面中的箜篌为固定的柱。

图7 嘉峪关魏晋3号墓 卧箜篌左侧

图8 嘉峪关魏晋3号墓奏乐图摹本

图8多根弦用木拨而弹之的乐器被称为卧箜篌。这种卧箜篌在中国历史上从南北朝至唐十分活跃,在唐的十部乐中出现在高昌、清商、西凉、高丽,燕乐的乐部中。那么,箜篌中的竖箜篌、凤首箜篌来自哪里呢?《隋书》音乐下西凉乐的条载:今曲项琵琶、竖头箜篌之徒,并出自西域,非华夏旧器。可见当时的曲项琵琶、竖头箜篌并非华夏固有的传统乐器,而是出自于西域的外来乐器。而《通典》卷一四四则有更为详细的描述,该卷箜篌的条载:竖箜篌,胡乐也。汉灵帝好之。体曲而长,二十二弦,竖抱于怀中,用两手齐奏,俗谓之擘箜篌。凤首箜篌颈有轸。竖箜篌出自于胡乐,而非中华旧乐,形制上张弦二十二根,抱于怀中双手齐奏之器,《通典》的记载描述弹奏方法的同时也印证了竖箜篌非我国传统乐器。对于凤首箜篌也作了概述,形制上与竖箜篌不同是一种颈部有挂弦之轸的乐器。关于凤首箜篌在中国史籍中记载较少,较早的记载是《隋书》音乐下,“天竺乐”的条:“天竺者,起自张重华据有凉州,重四译来贡男伎,天竺即其乐焉。歌曲有沙石疆,舞曲有天曲。乐器有凤首箜篌、琵琶、五弦、笛、铜鼓、毛员鼓、都昙鼓、铜钹、贝等九种,为一部。工十二人。”

来自印度的天竺乐,在九种乐器、十二个乐工中凤首箜篌作为第一件乐器,可见凤首箜篌在印度乐中的重要性和典型性,可把它看作具有印度色彩的代表性乐器。陈旸《乐书》卷一二八中凤首箜篌的条载:“凤首箜篌出于天竺伎也,其制作曲颈凤形焉。扶娄、高昌等国凤首箜篌其工颇奇巧也。”

凤首箜篌出于天竺历史上已有定论,关于它的形制在《新唐书》南蛮传的骠国条中载:“有凤首箜篌二、其一长二尺、腹广七寸、凤首及颈长二尺五寸。面饰虺皮,弦一十有四。项有轸。凤首外向。其一顶有条,轸有鼍首。”

图9 新疆克孜尔石窟38窟(晋代)

图10 印度3世纪弓形箜篌浮雕

史书中对于凤首箜篌这件乐器的形制以及相关的制作材料等都有明确描述,为我们了解这件乐器提供了信息。关于凤首箜篌的具体形制我们可以通过我国佛教壁画中的形象了解一二。图9是一幅新疆库车克孜尔石窟第38窟描述晋代思维菩萨像伎乐人所弹奏的凤首箜篌图。共鸣箱在底部与琴颈连成一体,颈部有十个轸子,琴头饰有一个凤首模样的装饰。这样的箜篌在敦煌也出现在榆林第15窟、柏孜克里克第48窟(晚唐),其形制符合文献所描述的凤首箜篌。这种弓型箜篌在印度早期的洞窟石雕艺术中也能看到。图10是出现在印度3世纪的弓型箜篌,形制非常相像,尽管画面上没有轸子,没有凤首的装饰,但是乐器整体结构基本相同,可视为同一种乐器。而图11是也是一尊出自于印度的弓型箜篌浮雕图像,挂弦的位置比较靠共鸣箱,形态是一致的。而这样的弓型箜篌也传到了犍陀罗。图12是犍陀罗出现的弓型箜篌,是印度箜篌的同型类乐器。那么印度的弓型箜篌来自何方?

图11 印度弓型竖琴

图12 犍陀罗出现的弓型箜篌

图13 埃及中王国时期的竖琴

图14 埃及新王国时代竖琴

如果要寻找其渊源的话,这类弓型箜篌实际上在北非的埃及早已出现。图13是前2040-前1785年埃及中王国时代第十二王朝所描绘的竖琴。出自于安特夫易盖尔墓中的彩壁画。图14是前1565-前1070年埃及新王国时期忒矣北出土的弓型箜篌(大英博物馆藏),而图14的琴项上有五六个系弦的轸子,与进入我国新疆地区(克孜尔石窟第38窟)以及中原的凤首箜篌十分相像。也就是说印度出现的凤首箜篌与埃及的弓型箜篌之间有着密切的关系,尽管在文献上还没有找到从埃及至印度的传播路径的相关记载,但是就形态的一致性不难判断两者之间的关系。印度的凤首箜篌可能来自埃及,而后向着犍陀罗传播,同时随着丝绸之路的开通也传入了中国。当然也不能排除另一种可能,那就是埃及、波斯的竖箜篌(角型箜篌)传入印度后被逐渐印度化了,形成凤首箜篌的形制。接下来让我们来追寻一下传入我国的竖箜篌及其前身的足迹。

关于竖箜篌的来源,以上《隋书》音乐下西凉乐的条中记载道:“非华夏旧器。”明确为不是中国的固有乐器。在《通典》卷一四四中关于箜篌形制与弦数有详细描述其为:“体曲而长,二十二弦,竖抱于怀中,用两手齐奏,俗谓之擘箜篌。”如果总结起来大致有以下特征:

1.从上端开始稍带弧形向下的木柱,木柱粗大中空,形成一个共鸣箱体。下端用一个木柱以直角插入共鸣箱的底部,形成一个三角形构造。中空的部分依次系弦。

2.演奏者坐着将乐器抱在胸前双手拨弦而奏。

3.弦数以乐器大小不一,有几根至十几根、二十几根不等。上书《通典》载有二十二弦,但是在南北朝至唐的一些箜篌壁画来看却表现不一。

4.共鸣箱柱的内侧有系弦的装置,而外侧则有如突出的系弦状以固定弦。

图15 莫高窟248窟南壁上方天宫伎乐图

唐及此前的竖箜篌散见于佛教的洞窟、壁画以及一些美术作品中。以下稍做列述。图15为敦煌莫高窟248窟南壁上方天宫伎乐图,北魏时期画作。乐者胸前怀抱一架角型箜篌,双手扶弦做演奏状。类似作品在我国的一些石雕及壁画中屡有所见。丝绸之路上的箜篌最早,离西亚最近的应该是天山南路的于阗古都,即今天新疆的于阗(今和田)地区,在3世纪左右就已经出现竖箜篌的迹象。图16是于阗古都出土的明器,尽管这件明器细部不太清晰,但是抱在胸前双手竖弹的形象与后来在中国佛教洞窟中出现的竖箜篌是一致的。依据图15—18中所示的箜篌演奏图可以判断,在新疆地区于阗(和田)、疏勒(喀什)、龟兹(库车)直到高昌(吐鲁番)、敦煌都留下了竖箜篌(角型)的身影。那么这件“非华夏旧器”的竖箜篌究竟出自于西域的何方呢?

图16 于阗竖箜篌明器

图17 高昌遗址伎乐图,右一箜篌。

图18 木雕(隋唐时期)

图19 石灰岩制奉纳板

图20 古巴比伦时期的箜篌

图21 左上侧竖箜篌,埃及新王朝时期竖箜篌

图23 新疆克孜尔石窟竖箜篌

图22 古代亚述的竖箜篌

进入早期的西亚、古希腊、两河流域以及北非地区,我们看到这类竖箜篌非常活跃,音乐表现也十分丰富。也就是说竖箜篌是一件极其古老的乐器。图19左下的竖箜篌是美索不达米亚、波斯一带的公元前2600年两河流域下游石灰岩制奉纳板乐图(芝加哥大学藏)。可见箜篌这件古老乐器长期活跃于这一地区。图20是一件古巴比伦时期(约前1950—前1530)的演奏竖琴男子的浮雕,现藏于伊拉克博物馆。这位演奏竖琴的男子双手拨弦抱琴于胸前,双眼直视前方,显示出端庄而执着的奏乐形态。琴颈上的共鸣箱宽厚体大,下面的木柱成直角紧系琴弦,竖箜篌的形制十分清晰。从埃及的出土文物资料来看,在阿梅诺菲斯二世执政时期(前1450—前1425),特巴尼大墓地第367号尔墓室壁画中出现了埃及早期的角型竖箜篌公墓葬。图21左上侧的箜篌图像鲜明地反映了这一时期的乐器构造,这幅竖箜篌与里拉琴、弓型箜篌等一起组成一个乐队所展示的器乐合奏的情形,场面十分热闹。也就是说最初竖箜篌出现在两河流域中下游的美索不达米亚、亚述、波斯一带并逐渐向着北非埃及传播。图22是一幅古代亚述的竖箜篌,箜篌的横档以下是一些装饰物,横档与琴颈柱有十几根至二十根左右弦的模样,该竖箜篌的形制与我国龟兹、高昌石窟中出现的竖箜篌基本一致。很显然竖箜篌这一乐器是由波斯、亚述地区逐渐向东传入我国新疆并进入中原的。图23是新疆克孜尔石窟7世纪的竖箜篌图,它与图22的竖箜篌表现几乎相差无几,形制上近似。也就是说大约南北朝以来至唐的敦煌、大同云冈以及诸多的佛教石窟中所出现的竖箜篌均来源于西亚地区,这是不争的事实。

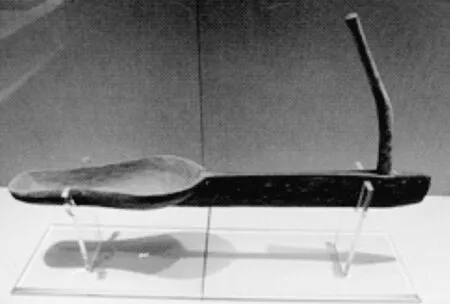

从以上的历史叙述中我们已经发现,早期新疆地区,尤其是古代的于阗、龟兹、高昌地区出现了诸多箜篌以及琵琶的乐器图像与雕塑。这些传来乐器频繁出现于我国新疆地区已得到考证。近年来在新疆地区发掘出的几件木箜篌进一步确认了这一史实。1996年新疆且末县出土的春秋战国时期的箜篌,出土年代为前5世纪前后,约为战国时期。而2003年新疆鄯善县出土了考古年代为公元前七八世纪,约东周春秋时期的箜篌。这几件且末箜篌的出现震动了音乐史学界并打破了传统的观念,即传来乐器是由汉代以来随着丝绸之路的开启而传入中国的说法。为此,笔者于2004年夏带着两名博士研究生赴新疆考察这几件箜篌的真实面貌。当时这几件木箜篌收藏于吐鲁番博物馆。(见图24、25)

图24 出土鄯善县洋海墓葬出土的木箜篌

图25 1996年且末县扎滚鲁克墓葬出土的木箜篌

这几件木箜篌的出土意义重大!也就是说至少箜篌这件乐器在公元前七八世纪已经传播于新疆的吐鲁番盆地附近,直至其后几百年的五六世纪一直活跃于这一地区。这类箜篌与古埃及时期出现的箜篌在乐器制作、系弦方式与共鸣箱原理都有着相似之处,见图26。尽管这是一架箜篌的琴干、琴身为一体制作的,但琴的制作原理、音响构造却如出一辙。它们之间有何关系、传播途径如何至今还难以考证,但是其间的深刻联系却不言自明。

图26 埃及新王国时期第18王朝的舟型箜篌

箜篌最早出现在西亚的两河流域美索不达米亚平原。前539年,波斯人统治了两河流域和埃及,古代西亚文明成为波斯文明的一部分。此时箜篌也从两河流域传入波斯。至少在前8世纪已经从波斯传至我国新疆地区。这一时期的箜篌在这一地区活跃了几百年,随着丝绸之路的开凿开始进入河西走廊及中原。从于阗、龟兹及敦煌的出土文物、佛教洞窟中的壁画、浮雕,我们可以追寻他们进入中原的足迹。竖箜篌在东汉以来被称为“胡箜篌”,其美妙的音色、宽广的音域以及富于表现力的特征深受汉人的喜爱。《后汉书·五行志》曰:“灵帝好胡服、胡帐胡床、胡坐、胡饭、胡箜篌、胡笛、胡舞,京都贵戚皆竞为之,比服妖也。”《隋书·音乐志》又载:“今曲项琵琶,竖头箜篌之徒,并出西域,非华夏之器。”《通典》也说:“竖箜篌胡乐也,体曲而长,竖抱于怀中,用两手齐奏。”这说明竖箜篌是由西域传入中原,而它们的源头却在西亚的两河流域,波斯与埃及。随着佛教在中国的广泛传播,在许多洞窟中我们看到箜篌在中国的唐代达到了盛期,并先后传到了日本、朝鲜等东亚地区。在隋唐宫廷的多部伎中卧箜篌、竖箜篌、凤首箜篌都一一在列。在日本奈良正仓院中至今还保存着一架唐代竖箜篌残件,成为历史的见证。

结 语

丝绸之路上的音乐十分灿烂辉煌、丰富多彩,仅传来乐器除上述琵琶、箜篌之外,还有横笛、觱篥,以及大量的乐鼓,本文仅从琵琶与箜篌两个种类的乐器,来阐述它们在丝绸之路前端与中国段的音乐足迹,论述的只是丝绸之路音乐中的沧海一粟。

中国历史上出现的琵琶有三种:四弦曲项琵琶、五弦直项琵琶与阮咸。曲项琵琶源自于西亚,尽管我们在西亚没有见到曲项琵琶的实物,但从犍陀罗出现的Barbat这件乐器的名称,从语言学视角来看,它与公元1世纪前后的Barbiton(一种弦乐器)之间有着渊源关系。而直项琵琶出现在印度170年建成的阿马拉维缇(Amrãvati)的浮雕中,同时在印度的阿旃陀石窟(Ajanta Cave)中也能见到。这是一种印度化的琵琶,这两种琵琶先后传入中国。中国早期出现过秦汉子,南北朝前后吸收曲项琵琶逐渐变成阮咸。而箜篌这一乐器在汉朝前后出现在中国的文献中,指的是卧箜篌,即“依琴而制,形似瑟而小,用拨弹之”,它与竖箜篌形态差异较大。竖箜篌中的角型箜篌源自于西亚、美索不达米亚、波斯及北非一带,逐渐东传于印度与中国,进入印度后便发生了变迁。在中国的文献中凤首箜篌源自于印度,显然与角型箜篌关系深刻,它是一种印度化了箜篌,同时在北非的埃及早期也出现过类似的箜篌。前2040-前1785年埃及中王国时代第十二王朝所描绘的弓型箜篌,以及前1565-前1070年埃及新王国时期忒矣北出土的弓型箜篌表明,这种弓型箜篌的出现早于印度。如果箜篌是从埃及传入印度的话,那么究竟何时、如何传播的,这些课题都有待在文献及其他方面要作进一步的考察。另外,20世纪90年代前后在新疆的且末及吐鲁番附近的洋海古墓中出土的几只木箜篌说明箜篌在春秋战国时期已经活跃于新疆地区,汉朝后逐渐传入河西走廊及中原。

箜篌、琵琶在丝绸之路上都是十分活跃的乐器,传入我国后发生了巨大的变化。从佛教的洞窟中可以看到箜篌的数量到了唐朝达到了峰期,但这件乐器到了五代、宋代便渐渐失去了主角地位。尤其是宋代以后中国的音乐形态由国家主义、贵族化的艺术样态转向了民族文化开花时期,随着城市手工业的兴起,戏曲曲艺、说唱艺术在民间蓬勃发展,箜篌这件仪式化乐器又无法融入中国的雅乐之中,便逐渐失去了其文化价值。箜篌的足迹也踏入了东亚的日本,奈良正仓院保存着8世纪的箜篌残件,然而在扶桑之国箜篌也没有得以传承。而琵琶却坚韧走到今天,成为中国与日本的重要乐器。中国与东亚琵琶的鼻祖是四弦曲项琵琶。而琵琶类的阮咸与五弦直项琵琶却在宋代后悄然匿迹,定格在历史文献之中。

目前国内对于丝绸之路的研究主要以中国文献为依据,且集中于新疆、河西走廊至中原,也就是说对于丝绸之路上的音乐研究主要集中在前文提及的中段部分,而对于丝绸之路前端的西亚诸国,以及下游的东亚诸国的研究还没有得到应有的重视,因此还缺乏全面性与整体性。

印度是丝绸之路上的前端,我国大量的乐器传自于印度,笔者在对印度石窟进行实地考察时发现,石窟群中与音乐相关的石雕非常之少,较之中国佛教洞窟中的音乐表现相距甚远,而文献中的天竺乐与龟兹乐却十分丰富。本文把研究视点聚焦琵琶与箜篌,通过追溯这两种外来乐器的历史源流及在中国的本土化过程,以剖析丝绸之路上的音乐现象。此类研究有必要进一步加深并拓宽。

日本隋唐时期主动派遣使者来华学习,谦虚、热情地接受中国文化,在今天的奈良、京都仍然保存着诸多遣唐使们带回日本的文物珍品,被称为丝绸之路终点站的“奈良正仓院”藏有775年前盛唐的历史真迹,其中包括18种75件完整的乐器,这对于复原、传承我国的传统乐器具有十分重要的参考价值。另外,东亚有着完整、丰富的乐谱体系,产生于唐代的琵琶谱、筝谱、横笛谱、笙谱等在中国已荡然无存,令人遗憾。但是随遣唐使流入日本的乐谱以及记谱体系,在日本得以传承、发展,至今保存完好。另外,日本从8世纪初之后开始用汉字记述历史,出现了汉字记述的小说、笔记、诗歌、随笔等历史文献,其中传承有专门的音乐论述。日本历史文献的性格有别于中国,比如教科书般的音乐记载以及乐谱的存在是中国所没有的,具有很高的史料价值。因此,对于日本史料的收集与研究,可以弥补我国史料的缺失,实现这一时期音乐研究的完整性。

印度、波斯、中亚诸国以及西域地区的疏勒、龟兹、于阗、高昌曾经流传过什么音乐,有哪些乐器、乐舞、乐人和音乐体裁?他们对当时中原地区音乐的发展有何贡献?中原地区汉前传承的乐器、乐舞与音乐体裁,与西域传来的音乐是如何融合又怎样汉化的?换言之当时我国的文化接受层是以何种姿态与能力来接受强盛的西域文化的?而其后在中国形成的盛唐文化又是如何对东亚诸国产生辐射与影响的?这些涉及文化接受论的研究课题有待我们基于史料展开深入探讨。

注释:

①赵维平:《中国古代音乐史简明教程》,上海音乐出版社,2015年8月,第1-2页。

②《隋书》卷十五,音乐下,中华书局,1979,第378页。

③《通典》卷一六四,乐典六,中华书局,1988,第3723页。

④引自《世界美术全集》第三卷,[日]平凡社,1919。

⑤引自《中国音乐文物大系》新疆卷,大象出版社,1996,第29页。

⑥图片来源:图4、图5-1、5-2均为作者拍摄。

⑦引自岸边成雄:《唐代の楽器》,音乐之友社,1968。

⑧参见岸边成雄:《唐代の楽器》;C.Sachs,Real-Lexikon der Musikinstrumente,1913;Friedrich Behn,Die Lauteim Altertum und frühen Mittelalter,1919;诸见。

⑨参见赵维平:《丝绸之路上的琵琶乐器史》,载《中国音乐学》,2003年第4期。

⑩郝懿行等:《尔雅、广雅、方言、释名:清疏四种合刊》,上海古籍出版社,1989,第1084页。

[1][汉]司马迁:《史记》,中华书局,1959。

[2][刘宋]范晔:《后汉书》,中华书局,1965。

[3][唐]魏徵等:《隋书·音乐志》,中华书局,1973。

[4][唐]杜佑:《通典·乐典》,中华书局,1988。

[5][宋]欧阳修等:《新唐书》,中华书局,1975。

[6]伊东忠太等:《世界美术全集》第三卷,[日]平凡社,1919。

[7]《中国音乐文物大系》新疆卷,大象出版社,1996;《中国音乐文物大系》甘肃卷,大象出版社,1998。

[8]岸边成雄、林谦三:《唐代の楽器》,音乐之友社,1968。

[9]赵维平:《丝绸之路上的琵琶乐器史》载《中国音乐学》,2003年第4期。

[10][汉]宋衷注、[清]秦嘉谟等辑:《世本八种》,孙冯翼集录、陈其荣增订本,商务印书馆,1957。

[11][汉]应邵撰、王利器校注:《风俗通义校注》,中华书局,1981。

[12]刘东升、袁荃猷:《中国音乐史图鉴》,人民音乐出版社,1988。

MusiconSilkRoad:AStudyoftheImportedMusicalInstruments/

ZHAOWeiping

In Chinese music history,Silk Road brought abundant resources for Chinese music,and furthermore it was an important driving force in the great changes for the one-thousand-year musical culture in the Han and Tang dynasties.What does Silk Road mean as far as music is concerned?What caused the cultural mobility on the Silk Road?How did the imported instruments influence Chinese music?This essay focuses on the music fusion on the Silk Road as reflected in the imported instrumentspipaandkonghou.

music on Silk Road;five-stringpipa;four-stringpipa;verticalkonghou;phoenix-headkonghou

2017-07-03

赵维平(1957- ),男,上海音乐学院音乐学系教授、系主任(上海,200031)。

J609.2

A

2096-4404(2017)01-0035-15