试论儒家的德艺观

2017-12-06叶梦婷

■ 叶梦婷

《国语·周语》载,惠王曾以“神明何故将于城”问于内史,答曰,人君“其德足以昭其馨香,其惠足以同其民人……民神无怨,故明神降之。”其后“馨香”以二字代指“德化远播”。今人常以“德艺双馨”形容个人的品德和才能技艺,德才兼备必然最优,但围绕着“立德”与“学艺”何者为先、孰轻孰重的研论却从未停歇。文章从社会发展的面向对德艺观进行简要的阐述,并对二者之间辩证关系以及德艺的对社会的重要性作初浅的探讨,期冀对当今和谐社会建设有所裨益。

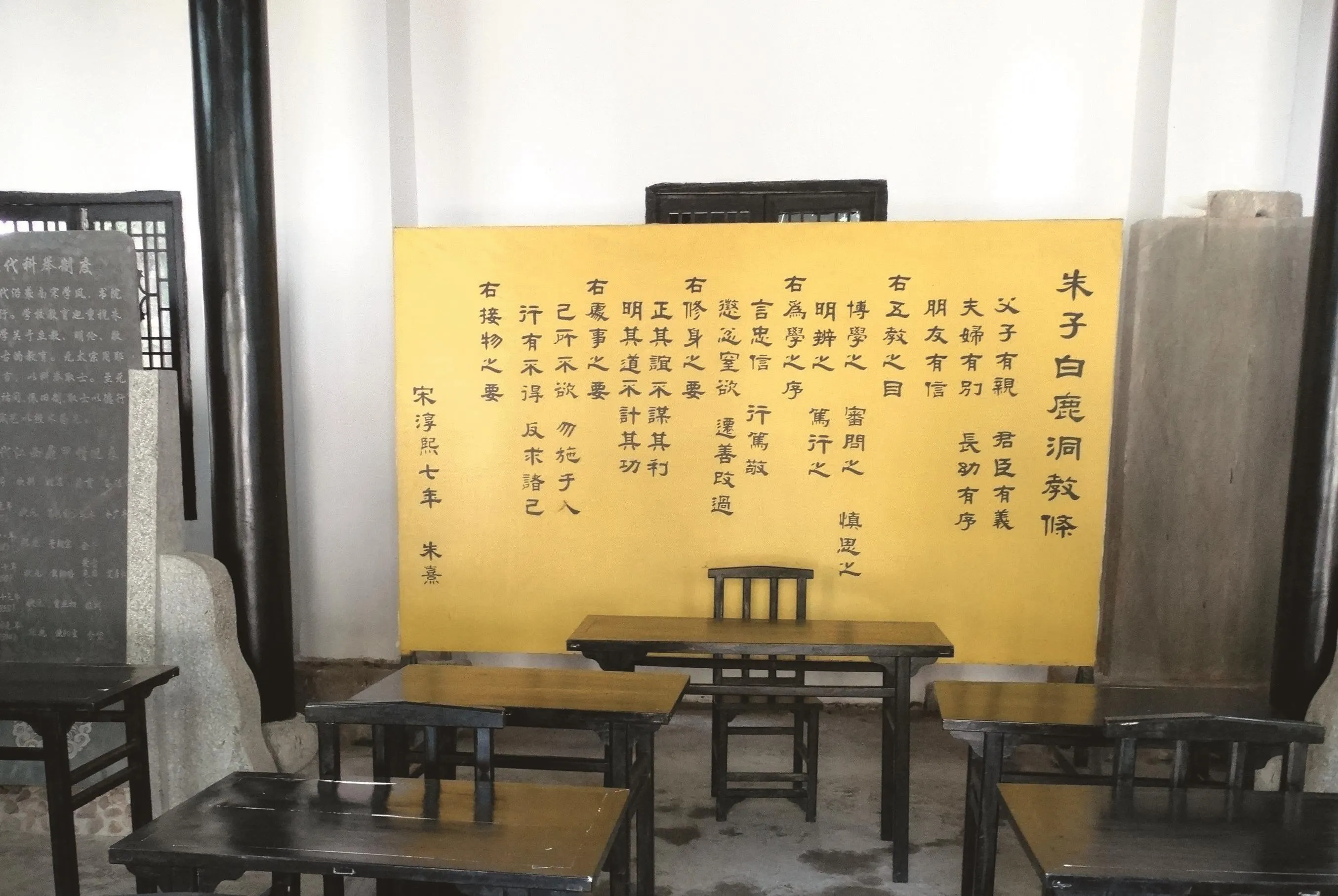

白鹿洞书院

一、德、艺释义

德与艺是两个不同的概念范畴,百家典籍论著中多有提及,视不同的语境分别语意。譬如德,会意字,本义指直视“所行之路”的方向,遵循本性,顺乎自然即为德。“君子顺德,本义。”《说文解字》谓“德,升也”,不违背自然规律的基础上,自身境界因善行而升华,亦本义。另一为解恩惠、恩德,如“刻石颂秦德”[1],“天地之大德曰生,生生之谓易”[2],天地子万物,生养之具,皆天之于民的恩德,此处“德”皆有此意。也有将“德”具体阐释为人的至诚之性。“‘故君子尊德性而道问学。’郑玄注:‘德性,谓性至诚者也。’”还有将德与道并提,如“道德一体”。道家认为德者,为道之功用也,是天道体现于“物”中的仁性。“原始儒家则将遵守‘天道’视为道德……宋人陈澔解释:‘道犹路也,事物当然之理,人所共由,故谓之道。行道而有得于身,故谓之德。’”躬行为人处世共由的行为规范,就是道德……关于“德”的解释虽各有区别,但其内涵均以善为依归,以心统摄性与情。朱子说:“德,得也,得其行道于心而不失之谓也。”[3]“德,谓所得之善。”[4]所得之恶非德。今人主要将“德”解释为道德、心意,是推己及人至善的规范。

与德相提并论是艺。艺是个体能力与价值的重要衡量标准,对“艺”的理解与阐发同样通贯儒家教育思想的流衍过程之中。“艺”的普遍解释有四:其一,以形会意,本义为种植。如“树艺五谷”[5]。其二,犹才也。如“月以为量,故功有艺也”、“博开艺能之路”[6]。其三,代礼乐射御书数。如“会其什伍,而教之道艺”。其四,关于《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》“六经”。现多引申意为技能、才能或艺术。

简而言之,德艺指道德与技艺。前者是调整人人之间及人与其他万物关系行为规范的标准总和,后者是个体基本的生存手段与物质生活的基础。二者同为不可或缺的社会存在,且彼此联系、相互作用却轻重有别。

二、德与艺的辩证关系

1.德与艺轻重有别

“子曰:‘骥不称其力,称其德也。’骥,善马之名。德,谓调良也。尹氏曰:‘骥虽有力,其称在德。人有才而无德,则亦奚足尚哉。’”[7]骥是古时善马之名,人不称其任重致远之气力技能,但称其调良耐劳之德。马尚如是,人亦宜然。朱子言:“德行之于人大矣”[8]。德对于人而言更具非凡意义,居于首要位置,才能次之。

白鹿洞书院揭示

其实道理不难,能工巧匠怀德,搭建的高层楼宇,甚至“天梯”也是坚固牢靠的,若是德性有亏,手艺再高明,必定最终侵害他人或自身的利益性命。《墨子·非攻下》记载:“医之药万有余人,而四人愈,则不可谓良医矣。”医生给一万多人开药方,治愈的却只有四人,因利益或是私心导致万分之四五的治愈率,这样的医生将难以在业界立足,也就不能称为良医。通晓诗书乐舞能力之人,诵歌弦舞中表达的内容,由人心生,随人心动。人们常说“字如其人”“人如其画”,书骨诗魂乐境即能体现出着笔绘墨者的心胸气度与人品风度。“善者可以感发人之善心,恶者可以惩创人之逸志”[9]。因此是否存有至正情性,是否重视道德修养实为成才的首要关键。

二十四孝之亲尝汤药

德在儒家的思想体系中,是用于区别人与非人、“君子”与“小人”之间不同本质的重要概念。甘辞利口、行事似是而非者,小人佞巧之言行而已;德音高合、发为明训,心无私物,见义必为,君子仁勇之言行也。在哲学领域,物质虽为第一性,但无论生产力发展到何种水平,也不能忽视精神建设的重要作用,甚或丢失为人的基本法则。数千年的中华民族文明史,许多高超技艺与墨宝典籍淹没在历史的长河中,无法追寻,但宝贵的历史文化传统与道德文明财富却跨越时空的限制,代代传承下来。归结于道德之于人格灵魂与民族气节的重要性,“德行,本也。艺,末也。穷其本末,知所先后,可以入德矣。”[10]可见,对于人才,技能重要,德更重要。

2.德与艺互为关系

物质世界是普遍联系的,没有孤立的事物存在。德与艺虽类属两个不同概念、属性范畴且轻重有别,但不是能够独立分开发展的个体,必然存在着相互影响、相互制约的关系。儒家以德为第一要义,却也着重技艺对德育教化的促进作用。如诗教、乐教之法,子曰:“兴于诗,立于礼,成于乐。”以“仁”“礼”为核心的儒家传统文化把诗乐作为伦理道德最好的载体,立德育德最好的方式加以重视。楚国公族申叔时在回答太子傅关于教学的问题时,曾说:“教之诗而为之广显德,以耀明其志。”荀子也道:“夫声乐之入人也深,其化人也速。”诗乐等技艺以合乎人内心的性情变化表现,特别能够感染人心,给人以享受的同时,还能够感发人的情志,启迪人的智慧,坚定德性,善可为法、恶可为戒,因此具有特殊有效的人格美育功能。“礼乐皆得,谓之有德”。

“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁。行有余力,则以学文。”[11]朱子将“文”注为诗书六艺之文,并引用程子之言:“为弟子之职,力有余则学文。不修其职而先文,非为己之学也。”再次阐明“德本艺末”的观点。值得一提的是,儒家先哲的“德艺观”并非特指德艺修习的先后时间性问题,它首先强调的是在个人成长或人才培养的过程中,不应过分着强调技艺才能的学习而忽视德志品行的培养,未能识事理之当然,复归“仁爱孝悌诚信”的本善之性,习得的“诗书六艺”也终发挥不出利己利人的真正功用;其次旨在说明二者间的依存关系。“德行,内外之称,在心为德,施之为行。”[12]学艺行艺的过程便是道德养成与施行之时,朱子认为,“力行而不学文”,不符合儒者学以入世,助人君顺阴阳、明教化、行义举的精神追求,也非成就圣贤君子的方法。

事物的普遍联系性构成事物的运动、变化和发展,同一事物的不同属性主次有别却相互作用。儒家德育观的内涵简而言之,德与艺有先有后、有本有末,互为作用、缺一不可。德是人性的根本,艺是德的表现形式。德决定艺的内容和作用,艺影响德的形成与外化。但由于“艺彰显于外,具有迷惑性;德充养于内,具有隐藏性。”[13]因此,辩证看待德与艺的关系,对儒家德艺观念的理解施用是攸关个人福祉与国家社稷的大事。

三、德与艺是不可或缺的社会存在

早在数千多年前的古代社会,原始儒家的德艺观已初见端倪,尧舜时代提出的“天道”就是德。春秋时期,孔子提出“志于道,据于德,依于仁,游于艺”的观点,后来朱子补充注释,认为道德乃“人伦日用之间所当行者”,应得之于心而守之不失;艺为礼乐之文、射御书数之法,“皆至理所寓,而日用之不可阙者也……博艺理之趣,则应物有余。”[14]学者应秉承德重艺轻、本末兼具的德艺理念,则应接事物品节详明、游刃有余。“于此有以不失其先后之序,轻重之伦,则本末兼该,内外交养”[15]。至此,儒家德艺观集大成且充实成为完整的道德体系。

1.察识德艺普遍性规律,是个体成才立业的首要基础

“夫盈天地之间皆物也,而人居一焉。”[16]人与其他万物就本质而言是平等的,没有贵贱之分。然“为天地万物父母,为人万物之灵”[17],相较于“物”而言,人处在食物链的上端,人类的发展更是群体共同作用的结果,因此人是否有德,所习技艺是否符合天理节义,对于物是否是物,物是否有理,自然生态如何演变,社会如何运行至关重要。朱熹在《沧洲精舍示学者》中就反复要求学生“将《大学》《论语》《中庸》《孟子》及《诗》《书》《礼记》、程张诸书分明易晓处反复读之,更就自己身心上存养玩索,着实行履。”[18]修养德性的同时习得技艺,既学且修、身心皆养。故察识德艺普遍性规律十分必要,是个体养性修身、美化人格、成才立业的首要基础。对儒家德艺观的理解施用,能够让世人在清晰认识自然界与人类社会规律的基础上,发挥个体的主观能动性,承“物,吾与也”“通天下一气”[19]的心怀,彰往察来、格物穷理、知机行仁。

2.“德本艺末”“德育为先”教育理念的重新确立,优化教育环境

“古之学者为己,其终至于成物。今之学者为人,其终至于丧己。”古人求学多以圣贤之志修德进业,“得之于己”。面对如今急剧变化的社会、快节奏生活方式、愈加激烈的竞争环境与名利诱惑带来的浮躁虚荣心理等问题,部分家长或学校的教育观念转变为求分、求艺重于求德,学生抱着“沽名钓誉”的心态求学。德艺失衡的状态下,习得再多技艺也只是“高艺低能”的失德之人,培养出的人才既不符合国家建设的需要,也违背国家素质教育的初衷与根本目标。

孔庙

儒家向来重视道德品行修养,其“明德为本”的德育理念更是传统教育体系中的核心。古之教者,莫不以德行为先,诚知用力于此。朱子更是将“明人伦”,培养理想道德人格的人才作为教育的主要目标。儒者主张庠序、国学应教授“礼”“乐”“射”“御”“书”“数”功课,学子应束修《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》等“曾经圣人手,全是天理”的典章,以德礼文辞技艺之学培养人才,才能以圣贤之学,观圣贤之书;以天下之理,观天下之事。这种将道德理念渗透进具体教学论道中,以诗教、乐教、礼教、艺教、山水教等途径,以美引善,自然而然的教养化育的方式尤其受到儒者的推崇。“人之为学当如是也……日用之间,无少间隙,而涵泳从容,忽不自知其入于圣贤之域矣。”[20]因此,继承儒家德艺观念,并重新运用到当代道德教育之中,既是对教育的一次返本求新的尝试,是“德育为先”的优秀传统教育理念的重新确立,教育环境的全面优化;更是教育观念日渐成熟与创新发展的表现及培养适应时代发展需求的理想型人才的迫切需要。

3.物质与精神建设统一发展

一个明德有德之人,便是“自家心中具许多道理”,可应万事,而作新民。在道德的影响下,人类社会得以有序发展;在道德的鞭策下,人类兼爱执中,营造出持续生存的空间,道德作为社会生活环境中基本意识形态之一,是人类文明与持续发展的保障。然而道德精神的养成与传续需要教育,也离不开劳动创造与技能学习。“诗、书,义之府也;礼、乐,德之则也。德、义,利之本也。”[21]不论何种技艺,都是促使人格美育的重要途径,也是个体基本的生存手段与物质经济建设的基础。德与艺皆为不可或缺的社会存在,同为国家机器正常运转的重要保障。

然而,当今伴随市场经济而来的拜金主义、享乐主义与利己主义,贪慕虚荣、走捷径的想法都与儒家德艺观在内的中华民族传统美德相背离。弘扬儒家伦理观、道德观、价值观、义利观与德艺观不仅符合时代进步的趋势,更是对中华优秀传统文化的传承与发扬,是一个民族思想精华的沉淀与传统文化生命力的延续,对物质与精神建设的协调统一发展大有裨益。

注释:

[1]《史记·秦始皇本纪》,国学网:http://www.guoxue.com/book/shiji/0006.htm。

[2]《周易·条辞传》(电子书),中文在线数字版股权股份有限公司。

[3]朱熹:《论语集注卷四·述而》,中国书店1989年,第27页。

[4]朱熹:《孟子集注》,中国书店1989年,第4页。

[5]黎靖德:《朱子语类·孟子·滕文公上》,中华书局1988年,第130六页。

[6]《史记·龟策列传》,古诗文网:http://www.gushiwen.org/GuShiWen_b5e32d8cda.aspx。

[7]朱熹:《论语集注·宪问第十四》,中国书店,1989年第63页。

[8]李存山《朱子〈学校贡举私议〉述评》,中国社会科学院学报,2011年3月第2期。

[9]朱熹:《论语集注卷一·学而》,中国书店1989年,第3页。

[10]朱熹:《论语集注卷一·学而》,中国书店1989年,第2页。

[11]朱熹:《论语集注卷一·学而》,中国书店1989年,第1页。

[12]朱熹:《论语集注卷一·学而》,中国书店1989年,第2页。

[13]罗小平:《骥虽有力,其称在德》,《朱子文化》,2017年11月第6期。

[14]朱熹:《论语集注卷四·述而》,中国书店1989年,第27页。

[15]朱熹:《论语集注卷四·述而》,中国书店1989年,第27页。

[16]《杨龟山集·经筵讲义》影印线装本,武夷山朱熹研究中心藏书。

[17]《经筵讲义·尚书·惟天惠民节》,武夷山朱熹研究中心影印线装藏书。

[18]邓洪波:《中国书院学规》,湖南大学出版社2000年,第3920页。

[19]《宋元学案》卷25)

[20]朱熹:《论语集注》卷3,中国书店,1989年。

[21]《左传·僖公二十七年传》,古诗文网:http://so.gushiwen.org/guwen/bookv_2871.aspx。