商务旅游目的地系统影响要素及系统优化

2017-10-28洪涛

洪 涛

(1.河海大学,江苏 南京 210098;2.南京旅游职业学院,江苏 南京 211100)

商务旅游目的地系统影响要素及系统优化

洪 涛1,2

(1.河海大学,江苏 南京 210098;2.南京旅游职业学院,江苏 南京 211100)

作为城市旅游的一种重要新型业态,商务旅游在区域经济社会发展中的重要作用愈发显著,其目的地系统的运行能力和发展水平很大程度上反映目的地的国际影响力和综合竞争力。文章通过分析商务旅游目的地系统影响要素和系统化研究,提出了商务旅游目的地系统优化的方案,进一步完善了商务旅游理论体系,更好地指导商务旅游发展实践。

商务旅游;影响要素;系统优化;

从系统论的视角来看,商务旅游目的地系统具有时间和空间的演化特征,随着时空变迁系统功能结构也由最初的简单结构向高级结构、无序向有序发展,其结果必然是商务旅游目的地系统以不同方式、方向、速度、阶段进行着系统的再构与优化。这一过程受到诸多因素的影响,这些因素来自于旅游活动的主体、客体和媒介三个方面,厘清影响商务旅游目的地系统的影响因素,并通过调控要素的水平、结构和状态是推进系统优化的重要途径。

一、商务旅游目的地系统的影响因素

从影响商务旅游的需求和供给来看,除了商务旅游者主观的商务需求推动因素以外,还有客观的来自外部环境的影响因素,包括商务旅游目的地拉力因素,以及社会、政治、经济、文化、技术的影响。纵观国内外商务旅游城市的发展,商务资源的吸引力、目的地区位、目的地形象定位和营销、商务设施和城市环境、对外贸易依存度和经济关联程度、经济发展状况、城镇化率、信息化水平、商务服务专业程度等均起到了重要的作用。因此,有必要对这些因素进行概括性分析,来确定影响商务旅游目的地系统的主导因素。

(一)指标体系构建

从外经济联系强度、目的地发展水平、目的地区位、商务服务设施、旅游基础设施、目的地生态环境、信息化水平7个方面,选取以下9个与商务旅游目的地系统相关联的指标:资本开放度、贸易开放度、第三产业比重、人均可支配收入、旅客交通运量、大型会展中心规模、旅游设施数量(星级饭店、旅行社、A级景区合计数)、城市绿化率、国际互联网用户数(如表1所示),构建分析影响商务旅游目的地系统主要因素的指标体系。

1.对外经济联系中,资本开放度表征城市对外开放资本市场的程度,贸易开放度则表明城市的经济发展水平和参与跨国贸易的程度,而一个地区的开放程度越高,其商务贸易就越多,相对的,前来进行商务洽谈和投资的人就越多,城市接待的商旅人数也就越多。

2.以第三产业占比和人均可支配收入作为衡量目的地发展水平的指标,第三产业是以服务业为核心,包括公共服务、餐饮住宿、租赁服务、金融保险、休闲娱乐、信息咨询等行业,第三产业占比直接反映商务旅游目的地系统运行的基本环境条件;人均可支配收入反映目的地经济发展和消费水平,间接影响着商务旅游目的地系统的运行。

表1 商务旅游目的地系统影响因素的指标体系

3.目的地区位变量代表目的地交通的便利程度和商务接待量,本文选取旅客交通运量,能够反映出商务旅游的容量。

4.商务服务设施变量以目的地所拥有的大型会展展馆面积为衡量指标,值积越大,表明其开展大型会展旅游的条件越优越,能够容纳的商务旅游者越多。

5.旅游设施变量选取星级饭店、旅行社、A级景区合计数,它们是旅游业的三大支柱。

6.目的地环境变量选取绿化覆盖率来衡量宜人的接待环境。

7.信息化水平则选择国际互联网用户数来衡量目的地的信息使用便利程度和时尚性。

(二)研究设计

选取中国10个商务旅游城市为对象。10个城市包括环渤海的代表性商务城市——北京,长三角的代表性商务城市——上海、杭州,珠三角的代表性商务城市——广州,以及江苏省的6个代表性的商务旅游城市——苏南的苏州、无锡、常州,苏中的南京、扬州,苏北的徐州。由于这些指标之间,可能存在多重共线性,为了降低多重共线性,并剔除因子载荷低的评价指标,本文对商务旅游目的地系统功能影响因素进行主成分分析(如表2所示)。

表2 10个商务旅游目的地的指标列表

(三)结果分析

1.KMO和Bartlett球形检验。KMO用来比较变量间相关系数的大小。如果KMO超过0.7,表示适合做因子分析,如果KMO接近0,表示不适合做因子分析。Bartlett球形检验的统计量是根据相关系数矩阵的行列式得到的。如果该值较大,且其对应的相伴概率值小于用户心中的显著性水平,那么应该拒绝零假设,认为相关系数不可能是单位阵,即原始变量之间存在相关性,适合因子分析,相反不适合。KMO和Bartlett检测结果显示:样本充分性KMO测试系数为0.7,样本分布的Bartlett球型卡方检验值为131.104,显著性为0.000,表明相关系数矩阵与单位矩阵有显著差异,可以对数据进行因子分析。

2.各指标之间的相关性分析。对9个指标进行相关性分析,发现指标之间存在一定程度的相关性,但关联程度有所差别。

3.提取验证公因子通过Bartlett球形检验后,对上述的变量进行因子分析,采取主成分萃取法提取公因子,用方差最大化正交旋转法对提取的公因子进行旋转,从而能够较为满意的解释公因子,其中,有三个主成分的观测指标特征值大于1,共解释了原始变量总方差的88.090%,即包括了88.090%的数据信息,能够较好的解释总体因子,所以可用3个新变量来代替原来的十个变量。

对提取出的共同因子,进行旋转,得到因子载荷矩阵,可以更好地分析共同因子。若以关联度0.5为标准将指标进行因子划分。第一个公因子和资本开放度、贸易开放度有很强的关系,反映了目的地外向型经济贸易对商务旅游目的地系统的影响,可定义为商贸质量因子;第二个因子和第3产业比重、大型会展场馆的面积、旅游设施数量的关联性很强,说明第二个因子代表目的地服务设施和服务水平对商务旅游目的地系统的影响,可综合定义为服务质量因子;第三个因素则涉及人均可支配收入、旅客交通运量、城市绿化率、互联网用户数量,体现了社会发展程度和目的地的综合实力对商务旅游目的地系统的影响,可综合定义为环境质量因子。

通过上文的主成分分析,可以发现影响商务旅游目的地系统的关键性因素,包括商贸硬实力、服务软实力和社会软环境三个方面,即高效的商贸质量、完善的服务质量和良好的环境质量。

二、商务旅游目的地系统优化

商务旅游目的系统的优化应包括空间优化、时间的优化和要素的优化。空间的优化主要是形成层次分明、互惠共生、协调合作的商务旅游目的空间结构模式;时间优化主要是根据商务旅游目的系统生命周期的不同阶段采取不同的功能优化策略;要素优化主要是针对旅游产品、旅游市场和旅游环境等方面,形成具有自组织功能演化的系统综合体。

(一)商务旅游目的地系统空间优化

根据区域经济发展的客观规律,在生产力布局中,应该集中有限的财力,选择少数发展条件较好的点、地区实行重点开发,形成集聚效应,逐步带动全局,实现由不平衡向相对平衡的转变。因此必须优先发展商务旅游中心城市,以各级商务旅游中心城市为增长极,加快商务旅游目的地发展,并促使其从微观、中观和宏观空间尺度形成规模、等级、职能上的分化与分工。

在商务旅游中心城市的集聚过程中,不仅要培育核心商旅城市,也要重视培育核心商务旅游集聚区和商务旅游街区、商务旅游带、商务旅游示范区,构建区域商务旅游骨架,同时围绕中心商旅城市逐步形成环城商务游憩带、周末商务休闲带、商务度假观光带等功能圈层,刺激和带动次级商务旅游城市的发育,从而带动边缘区域发展。

根据区域空间发展理论,商务旅游目的地系统空间结构优化可逐步采取点轴推进、轴幅推进、多核心网络发展模式,从而形成良好有序的时空结构。

1.点轴推进模式

点轴推进模式适用于商务旅游城市密集带阶段,主要指实施局部集聚,沿主要发展轴线点轴推进,依托增长极核形成商务旅游圈,多个旅游圈相向扩张,进一步形成商务旅游城市密集带,通过核心边缘的梯度逐步推移,不断缩小区域差异。在商务旅游圈培育中,可以采取“单极核圈层模式”、“双核模式”和“增长三角模式”等不同的发展模式,实现分散的点状核心向团块状的核心整体地域单元转化(吴泓,2004)[1]。

“单极核圈层模式”,即以一个商务旅游中心城市为核心,周围散布着一些沿交通轴线分布的不同等级规模的城市(镇),它们之间主从关系明确,通过核心商旅城市的辐射和吸引,形成中心、腹地、外围圈层结构。

根据核心对边缘的联系强度又可以分为核心圈层、紧密圈层和松散圈层。“单极核圈层模式”整合的关键在于强化商务旅游中心城市的核心地位和经济实力,通过集聚——扩散的复合效应,发挥核心辐射扩散作用传输作用等,构成特色旅游城市群体,形成统一的旅游经济网络和等级规模体系。通过重新组合,形成核心层强大的对外服务功能和旅游创新活动基地,依靠核心圈层的组织功能把圈内各种资源整合成一个吸引物体系,按照专业化分工原则实行互补,突出优势,形成旅游产品系列。同时进一步培育协调紧密圈层,促进次级核心的形成,并辐射吸引松散圈层,以中心——外围结构系统整体参与区际互动。

“双核模式”,即以一对实力大致相当的姊妹型商务旅游中心城市或一个商务旅游中心城市实力略强为主导和核心。它们之间经济、社会、文化发展水平和商务旅游实力比较类似和接近,同时对所在地域商旅系统的运行起着较大的影响作用,但主从关系不甚明确。双核城市间既相互依存又相互制约,整合的关键在于改变彼此之间孤立的发展状态,发挥毗邻的区位优势,确定彼此商务旅游形象的合理定位和商旅产业的专业化分工,在商务旅游产业和产品重组中形成主导商务旅游产品集群和产业的互动,通过两个城市的功能错位与优势互补,形成“双核牵引”的新格局(陆大道,1998)[2],共同带动周边地区发展。

“增长三角模式”,即三个商务旅游中心城市的实力大致相当,其中一个略强,在地域上表现为三角结构,各级景区之间联系紧密,交通便捷,存在文化的认同。增长三角之间主从关系不明确,往往各自形成某一方面的特色商旅功能区或者兼而有之,对所在区域商务旅游起着举足轻重的影响作用。“增长三角模式”整合的关键在于营造一种合作性竞争、多赢共生的空间关系,即突出主角城市的商务旅游形象和窗口门户形象,强化商务旅游要素组织职能、信息和教育培训职能,商务旅游科技创新职能;副角城市重点发展专业化特色旅游功能区,主副角相得益彰,以整体优势成为区域旅游的龙头和先锋。

因此,在旅游圈层基本形成的极化地区,选择若干具有资源禀赋和开发潜力的重要交通干线经过的地带作为商旅发展轴线,通过团块状核心地域单元轴向扩张,进一步带动轴线两侧节点,渐进扩散,串藤结瓜,形成商务旅游走廊,并沿次级交通轴线纵深辐射,经纬交织,逐渐形成商务旅游城市密集带,通过核心边缘形成的梯度和经济差异逐步推移,培育中心型商务旅游城市体系。

2.轴辐推进模式

轴辐推进模式适用于商务旅游城市密集带阶段。显示了区域商务旅游城市之间关系由城市对式结构(CitytoCitySystem,点对点)向城市串式结构(LinearNetworks,线性网络)进化,从而形成轴辐伺服网络(Huband-SpokeSystem,中枢辐射网络)的过程。每一步都需要成员协同推进,低层级以高层级为依据进行调整(吴泓,2009)[2]。“侍服”的一层含义指一种喂给与被喂给的关系,表示轴心为集散地,非中心节点则发挥客源喂给和疏散作用。因此,轴辐伺服网络是一个含有“轴心”(高层级)和“辐网”(低层级)的空间集合,“流”在该集合中产生、传播和终止,并通过不同的连接形式使“流”的总成本(或时间成本)最低。通过优位发展(轴心商旅城市带动非中心节点商旅城市),连结成辐网形成连绵带和连绵区。轴辐伺服网络要求大量新的空间形式在特定区域密集出现——新商务旅游城市(镇),新的商务旅游景区,从而形成商务旅游走廊和商务旅游城市连绵带[4]。

3.多核心网络开发模式

多核心网络开发模式对区域商务旅游城市一体化共生具有指导意义。网络开发模式作为一种多极核发展模式,是区域核心商旅城市相互作用、相互渗透的结果。

区域网络空间结构的形成须具备四个条件:(1)作为区域核心的现代城市的形成,(2)周围地域商品经济的不断发展,(3)网络系统的发育,(4)外界的影响和作用(崔功豪等,1999)[5]。旅游网络空间结构的形成是指伴随区域旅游经济的不断发展,旅游城市之间通过各种通道发生作用的频度、深度和广度增加,相互间的联系逐渐紧密,形成了旅游网络系统,并与周围其他区域不断发生区际联系。而多尺度商务旅游网络空间结构则将视野进一步拓宽到微观、中观和宏观尺度空间三个相互交织的域面。同样的,多核心网络结构的形成不仅取决于商务旅游中心城市的发育水平,同样也离不开区域商务发展阶段和社会经济状况。因此,多核心网络开发模式必须研究区域商务旅游空间的现实格局、发展趋向和结构关联变化,即通过核心空间、外围空间、网络空间的统一协调推动区域商务旅游的发展,三者之间的关系表现为商旅功能的一致性和结节、网络与功能等级的协调性。可以说,网络开发模式就是培育新型的多极核地域商旅生产力关系,实施由核心到外围再到网络的区域联动,形成区域网络型商务旅游城市体系的过程。

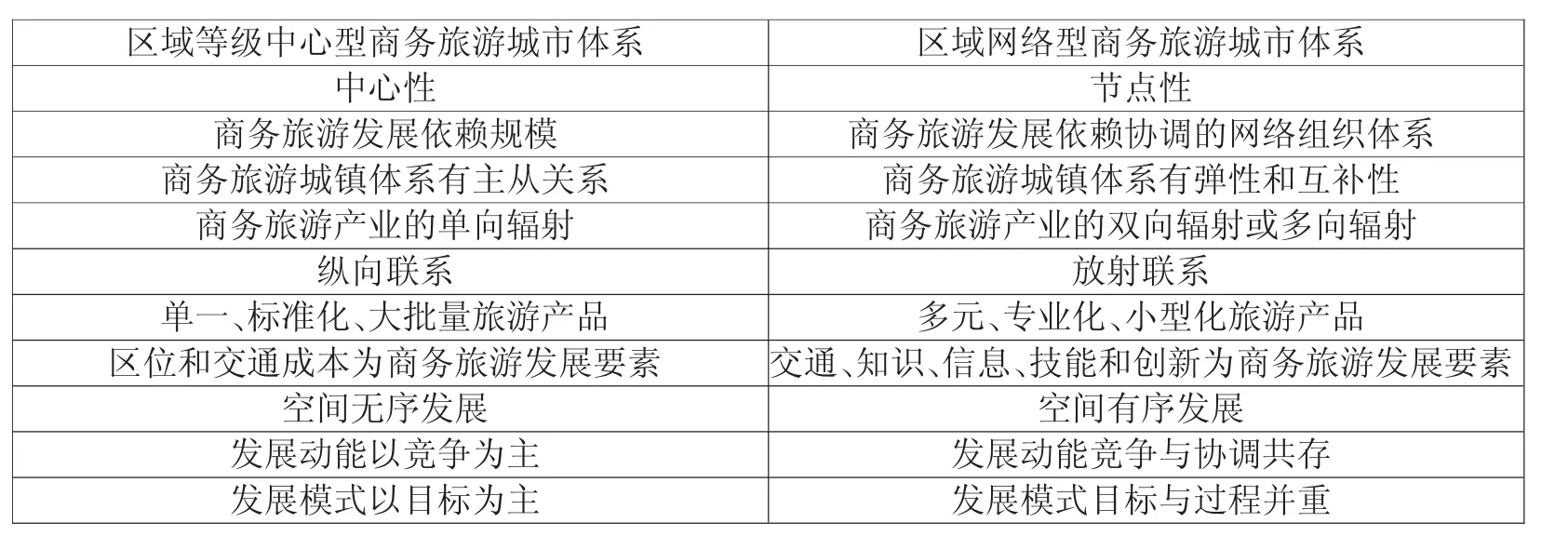

区域网络型商务旅游城市体系与等级中心型商务旅游城市体系不同,为多核心多层次商务旅游城市系统,如表3所示。

其特征为:空间网络结构取代传统的以等级——规模序列为特征的旅游城镇体系结构,更加强调节点性和横向联系,不再依赖局部的商务旅游城市规模,更多依赖弹性和互补的网络,通过双向或多向辐射形成有序的空间导向。商务旅游城市之间的分工不是等级规模上的分工,而是商务旅游产品生产过程和功能上的分工,商务旅游城市的等级关系不再是行政关系,而是与其在网络中的位置有一定关联。市场需求从单一化、标准化、大批量的生产方式转化为多元化、专业化、小批量生产,地方性服务中心趋向小型化和客源定向化,服务对象与范围扩大,也可能直接存在于虚拟社区。交通、知识、信息、技能与创新成为旅游发展决定性因素。

表3 区域等级中心型旅游城市体系与区域网络型旅游城市体系比较

(二)商务旅游目的地系统时间优化

商务旅游目的地系统具有其生命周期特征和发展阶段。加拿大地理学家巴特勒(Butler,1980)提出S型旅游地生命周期演化模型,并将旅游地生命周期划分为探查、参与、发展、巩固、停滞、衰落或复苏六个阶段[6]。商务旅游目的系统的时间优化就是针对目的地系统生命周期的不同阶段,明确阶段性发展目标、重点任务和推进策略。

1.查探阶段和参与阶段

该阶段主要依托自然和文化要素吸引商务旅游者前来旅游,主要以考察和奖励旅游为主。该阶段的旅游目的地尚未形成完整的系统,其优化的目标主要是促进商务旅游目的地系统的形成,商务接待设施的建设,目的地基础设施的建设,以及目的地的市场定位与形象的塑造是主要任务。所以,处在该阶段的旅游目的地,一方面要提升硬件建设水平,另一方面要推进旅游市场营销工作。

2.发展阶段

该阶段目的地已经形成相对稳定的商务旅游市场,具有较高的品牌影响力,商务接待设施较为完善,商务服务水平较高,旅游投资大幅度增加。会议旅游、展览旅游、商务差旅接待等已经成为主要旅游方式。该阶段的目的地优化目标是完善商务旅游目的地系统,促进形成互惠共生机制。

3.巩固阶段

商务旅游已经成为目的地的品牌,旅游活动渗透于城市经济社会发展各个方面,商务旅游的产品体系、市场体系和营销体系已经成熟,旅游经济达到较高水平但增长缓慢。该阶段的优化目标是推进商务旅游目的地系统的演进升级,推进商务旅游的高端化、特色化、品牌化发展。

4.停滞与衰落阶段

该阶段商务旅游目的地已经进入发展的瓶颈阶段,旅游接待设施老化,旅游业环境容量已经难以维持旅游者的持续增长,旅游投资开始转移,市场竞争比较激烈,价格促销成为主要的营销手段。该阶段的目的地优化目标是推动商务旅游目的地系统的重构,进一步优化系统功能,以旅游产品的创新延长旅游目的地的生命周期,避免进入衰落阶段。

5.复苏阶段

该阶段商务旅游目的地又形成新的旅游吸引物或商务接待设施,旅游人数出现再次增长。该阶段目的地优化的目标是促进商务旅游目的地系统的转型,形成新的创新系统。

(三)商务旅游目的地系统要素优化

1.商旅产品的优化

商务旅游产品的优化包括产品的结构优化、产品类型优化、产品功能优化和产品过程优化和产品主题优化等方面。

(1)结构优化:商务旅游产品结构优化核心是旅游产品创新。从商务旅游产品的结构来看,主要是对现有商务旅游产品的扩展即选择性商务旅游产品的设计,也包括优化原产品的组合状况,加强会议旅游、展览旅游、奖励旅游度假等专项旅游产品的开发,优化旅游产品结构。

(2)类型优化:商务旅游产品类型是由商务旅游供(目的地)需(旅游资源)双方竞争的结果,旅游目的地的经营与管理者的运营理念是主观因素,商务旅游的产品类型直接决定了商务旅游目的地的性质和特点。产品类型的优化主要是对原有产品档次的提升及新产品的开发。

(3)功能优化:采用信息技术和科技手段多层次提升商务旅游吸引物的功能和商务休闲活动的文化内涵,对商务接待和服务设施进行综合功能优化设计;创新营销促销理念和方法吸引或诱导商务人士,推进目的地服务人员创新的服务理念,增强游客和服务人员的文化认同,引导目的地与商旅游客的共鸣。

(4)过程优化:以更好地满足商务旅游者的需求为出发点,以商务旅游市场为导向,在不改变旅游产品功能的情况下,对商旅产品生产过程进行重新包装、重新设计,体现商旅产品生产过程对市场的适应力。

(5)主题优化:在商务旅游吸引物不变的情况下,根据旅游产品的生命周期所处的阶段,并随着市场形势适时推出商务旅游新的产品内容,动态把握并引导商务旅游需求,依托市场引领商务旅游消费。

2.商旅形象推广的优化

商旅旅游形象的推广,是基于商务旅游形象定位基础,根据客源市场的需求和目的地条件,推进商务旅游形象具象化,并通过科学系统的推广规划和策略,使目标客源市场认知、信赖和形成旅游行为和产品消费的过程。该过程具有多元空间、多元主体和多元目标等特征。商旅形象推广的优化包括推广目标的优化、推广机制的优化、推广内容的优化和推广手段的优化等方面。

(1)推广目标的优化:要体现商旅形象推广目标的战略性、多维性和系统性。即注重将商旅形象的推广纳入政府的城市营销战略规划中;商旅目的地形象的推广应面向商务旅游者、商务会议及节事活动组织者、旅行社等多元主体,以期为商旅目的地带来更大更综合的效应;从机构、内容和手段等进行规划,建立全面的商旅目的地形象识别系统。

(2)推广机制的优化:要体现商旅形象推广机制协同化、制度化和市场化。即推动商旅目的地营销和目的地形象推广的多主体合作,形成政、产、学、民、媒等多元良性互动和协作的格局,构建商旅目的地营销及旅游形象规划和协调的核心组织,推进形成目的地营销治理网络,形成商旅目的地形象推广的市场化运作机制,如数字旅游服务、游客咨询中心等的建设。

(3)推广内容的优化:要体现商旅形象推广内容细分化、整合化和阶段化。即针对不同商务客源市场采用差别化的营销策略,整合商务旅游者、会议及活动组织者、旅行社、媒体及旅游管理部门及合作伙伴等相关诉求内容,体现商旅目的地形象推广战略规划的阶段性目标,每个阶段所推广传达内容有所侧重。

(4)推广手段的优化:要体现商旅形象推广手段的多元化、创意化和信息化,即在传统的商旅形象的广告促销基础上,扩展会展、影视、体育、节事等多元手段,引入“文化创意+”的理念,重视商旅游客、商务会展及商务活动组织者或其他主体的文化体验,提高商旅目的地旅游形象推广的信息化水平,实施“互联网+”行动计划,充分运用各种网络媒体,进行一对一的营销。

从系统论的视角来看,商务旅游目的地系统具有时间和空间的演化特征,并受到诸多因素的影响,这些因素来自于旅游活动的主体、客体和媒介三个方面,厘清影响商务旅游目的地系统的影响因素,调控要素的水平、结构和状态是推进系统优化的重要途径。通过主成分分析的方法,揭示影响商务旅游目的地系统的三类关键要素:区域商贸发展、商务服务水平和社会发展环境。基于商务旅游目的地生命周期的探查、参与、发展、巩固、停滞、衰落或复苏六个阶段,提出了不同阶段的系统优化目标和任务;探讨了商务旅游目的地系统的空间优化的点轴推进、轴幅推进、多核心网络等发展模式;分析了商务旅游产品的结构优化、类型优化、功能优化和过程优化和主题优化的途径;策划了商旅形象推广的优化的目标优化、机制优化、内容优化和手段优化等方面的内容。

[1]吴泓.多尺度旅游规划整合研究[D].2004.

[2]陆大道.区域发展及其空间结构[M].北京:科学出版社,2007.

[3]吴泓.长三角旅游一体化研究(下)[J].科学发展,2009(9):60-78.

[4]MARTIN D.Impacts of videoconferencing on business travel:the Norwegian experience[J].Journal of Air Transport Management,2004(10):371-376.

[5]崔功豪,魏清泉,陈宗兴.区域分析与区域规划[M].北京:高等教育出版社,2005.

[6]BUTLER R.The concept of a tourist area cycle of evolution:implications for management of resources[J].Canadian Geographer,1980(24):5-12.

F590

A

1002-3240(2017)04-0090-06

2017-03-16

主持2015年江苏高校哲学社会科学研究一般项目,“新常态下江苏发展商务旅游的集聚效应研究”(2015SJB332)

洪涛(1970-),女,江苏南京人,河海大学博士,南京旅游职业学院副教授,研究方向:工商管理、旅游管理。

[责任编校:黄晓伟]