人际信任:草根NGO与政府合作的核心要素研究

——基于温州的实证分析

2017-09-25郭圣莉

郭圣莉,唐 鑫,王 玮

(1.华东理工大学 社会与公共管理学院,上海 200237;2. 银联商务无锡分公司,江苏 无锡 214000)

人际信任:草根NGO与政府合作的核心要素研究

——基于温州的实证分析

郭圣莉1,唐 鑫1,王 玮2

(1.华东理工大学 社会与公共管理学院,上海 200237;2. 银联商务无锡分公司,江苏 无锡 214000)

草根NGO与政府存在合作与非合作的两种关系。在我国,一般认为政府倾向于对草根NGO采取抑制、打压、取缔等多种方式限制其发展。但现实中依然有一些草根NGO与政府具有一定的合作关系。现有文献认为,相互间的信任、资源依赖以及组织功能是影响草根NGO与政府之间的合作的关键。温州“公益圈”草根NGO的访谈及问卷调查,对以上因素进行了验证。由此我们发现,相对于组织信任、资源依赖和组织功能,草根NGO负责人与政府部门主管官员的个人人际信任在草根NGO与政府合作中起核心作用。

草根NGO;政府;合作;人际信任

一、问题提出:草根NGO与政府合作的核心要素

社会组织的崛起和发展是20世纪80年代以来,全球社会发展的重大事件[1],这种全球化的趋势与中国改革开放的历程不谋而合。1988年,我国经民政部门登记的社会团体仅有4 446个。到2015年全国共有社会组织65.8万个,是1988年数量的近150倍[2]。一般中国的社会组织被分成自上而下的官办社会组织和自下而上的草根社会组织两类。后者被认为具有更强的独立性、自治性,是中国第三部门的真正代表[3],发展也更为迅速,在环保、维权、救助、扶贫等领域发挥越来越重要的作用。但政府对草根组织一直持谨慎态度。2013年,社会组织双重管理体制改革虽然全面启动[4],但并没有改变国家在宏观上鼓励支持社会组织发展,微观制度环境以约束为主的状况[5]。特别是在地方实践中,官员对草根NGO心存疑虑,甚至采取抑制、打压、取缔等多种限制方式[6]。近年来,时有一些组织被“清退”“拔除”的报道[7]。另一方面,有学者发现,草根NGO为获得完整的独立性,也会主动远离政府正式的监管体系[8]。不过,在各地的实践中,越来越多的草根NGO与政府关系良好,他们主动与政府形成稳定的合作关系[9]。总体来说,中国的草根NGO分属不同行业和类型,大小不一,但有的与政府合作,有的却互不理睬。那么,造成这种差异的原因是什么?换句话说,什么是中国政府与草根NGO达成合作的条件?为什么有些草根NGO面临压制,生存艰难?有些则能与政府达成稳定的合作关系?

本文选取民间组织较为发达的浙江省温州市,进行了多案例研究。通过实证研究我们发现,在中国,建立在个人关系基础上的人际信任,或许是影响草根NGO与政府合作的核心要素。

二、文献与假设

(一)合作与不合作:政府与NGO的关系

国外学者对政府与NGO的关系模式做过比较翔实的解释。类型上主要区分为合作性关系和非合作性关系。合作性关系包括Najam的合作与互补关系[10],Coston的契约订定、第三方政府、合作、互补、协作关系[11],以及Brinkerhoff的合同和合作伙伴关系[12]。解释变量则包括组织目标、组织偏好策略,制度的多元化和权力的平衡性、历史环境变迁与组织身份相互依赖性[13]。

社会组织具有挑战权威与提供公共服务的“双重属性”。因此,在我国,国家对社会组织采用了“分类控制体系”[14]。体现为支持和控制两种行为[15]。有学者归纳草根民间组织与政府关系分为政府主导的抑制型、中立型和合作型关系等三类[16]。也有学者划分为内生依附、工具性互惠、竞争、疏离和抑制等五种模式[17]。总体上说,从社会组织的组织身份、与政府关系密切程度两个方面,我国政府与草根NGO的关系模式同样可以概括为合作性关系与非合作性关系。其中非合作性关系表现为中立、疏离、抑制甚至冲突对抗;而合作则可以分为协同增效型合作、服务替代型合作、拾遗补缺型合作[18]。

(二)政府与非政府组织合作条件

国外研究主要认为,制度环境、组织因素、组织目标是NGO与政府产生稳定合作性关系的条件。从制度环境上看,民主的国家体制,以及同一体制下稳定的经济社会环境更能促进合作[19];从组织因素看来,草根NGO灵活的组织形式与个性化服务与政府互补,政府从成本及效率角度进行合作[20];而组织目标的一致是合作关系建立的基础[21]。对于同一国家,草根NGO与政府是否能够形成合作关系,则存在不同的看法[22]。在中国,大体也可以归为三个:信任说、资源说及功能说。

1.信任说。信任影响论强调信任在NGO与政府关系中发挥着关键的作用[23]。信任别人是件很冒险的事[24],发展中国家和转型经济体的政府大部分不信任公民社会。政府认为,非政府组织是可疑甚至是敌对的,难以达成合作[25]。类似的,中国政府对非营利组织的不信任也是导致两者之间难以合作的重要原因[26],一些地方政府打压草根组织就是出于对其不放心[27]。另一方面,有些草根组织则因为担心被控制,也不愿意与政府合作。可见,无论从政府角度,还是从草根NGO角度,合作双方的信任影响了两者发起联合行动和之后一起共事的意愿[28]。由此,我们可以得出如下假设:

假设1:信任是影响草根NGO与政府合作的关键因素。

信任可以分为组织间信任与组织间的人际信任两个层次。组织间信任主要是基于制度型的信任;而个人信任则包括基于强关系的关系型信任和基于弱关系的计算型信任。所谓组织之间人际信任是考察的是组织中个体之间的信任关系[29]。值得注意的是,国外文献对促进NGO与政府间合作的信任关系,往往指的是组织层面的信任。Doney与Mullen认为,对比组织之间人际信任,组织之间信任对组织之间关系的变量可以产生更显著的作用[30]。

中国作为关系型社会,情况可能正相反。在中国,传统型人际关系与社会资本共同存在[31],个人间关系往往具有决定性的影响。跨组织私人关系因其非正式契约作用利于组织互惠与合作[32],其中关键人员的交往渠道成为组织间沟通协同的重要渠道[33]。通过在温州社会组织圈子长期参与式的观察,我们发现,草根社会组织与政府有稳定的合作关系,其组织领导人往往与政府部门负责人有密切的私人关系。我们就此访谈温州市三十余家草根NGO负责人,初步确证了这一发现。我国政府部门在一般情况下,都认为对于草根组织信任是一种带有风险的行为。只有草根NGO不会造成不可接受的后果时,合作才有建立的可能。组织间信任的前提是草根组织具有非营利组织的特征,如独立、自主、规范和地位相对的平等。而这正是社会组织让人担心的地方。只有基于私人朋友的、非正式的、个人性的社会组织才可能让政府部门相关人员能够控制,降低背叛的风险。

因此,我们可以进一步得到假设。

研究假设1.1:在我国,草根NGO负责人与政府官员之间的个人信任关系越强,越有利于促进草根NGO与政府达成合作;草根NGO负责人与政府官员之间的个人信任关系越弱,越不利于草根NGO与政府达成合作。

2.资源说。资源说强调双方出于各自的目标,基于资源依赖产生合作的意愿。在中国,国家权力强大且掌握绝大数资源,极大地影响社会组织的资源汲取能力[34]。因此,强调独立性的草根NGO愿意与政府不对等的依附性合作的首要原因,可能就出于生存和发展的资源需要[35]。康晓光和韩恒构建了民间组织对政府依赖的七个方面的分析框架,涵盖政府掌握的各类资源[36]。政府的资源强势使其成为主动方,非营利组织通过转让自身行动的部分控制权获得资源,同时利用政府的制度、体制资源增强自身存在的合法性[37]。由此我们可以假设:

假设2:获取资源是影响草根NGO与政府合作的关键因素。

3.组织功能说。持组织因素影响论的学者认为,NGO与政府因其各自的功能优势而合作,任何一方不能独自解决面临的问题[38]。政府需要维护社会稳定、统治合法性及提供公共服务,可在有把控的前提下依赖草根组织弥补其失灵。

假设3:组织功能是影响草根NGO与政府合作的关键因素。

政府担心新的体制外力量不利于社会稳定与管理。草根NGO如果能够避开有争议或者敏感的政治议题,专注于提供那些政府没有意愿或者没有能力提供的公共物品,地方政府就会倾向于容忍它们的存在[39]。有学者指出,现今我国政府在可控制的基础上寻求协调与合作来满足社会需求,以巩固自身地位和壮大社会力量[40]。民间组织越强大,意味着政府在公共服务中的任务越轻松[41]。

因此,如果将草根NGO分成公共利益表达型组织和公共服务提供型组织。前者是指为某些群体的利益代言,以及就某些公共议题发表自己的看法和建议的组织,如为民工维权的组织、环保类组织。后者主要提供各类准公共产品和准私人物品,如社工咨询、草根艺术团、志愿者协会等组织[42]。显然,公共利益表达型组织更为敏感,不符合功能替代性要求。

假设3.1:公共服务提供型的草根NGO比公共利益表达型的草根NGO更容易与政府达成合作。

对具体的政府部门来说,不只需要功能替代,增光型的政绩需求更能促进合作。故越能增其政绩,则越有可能达成合作。

假设3.2:组织目标与政府相关联的草根NGO比组织目标与政府无关的草根NGO更容易与政府达成合作。

草根组织得到登记是被认可的正式标志,可被认为获得正式合法性,是相关部门排除政治风险的一个标准。

假设3.3:已经登记注册的合法草根NGO比未登记注册的非法草根NGO更容易与政府达成合作。

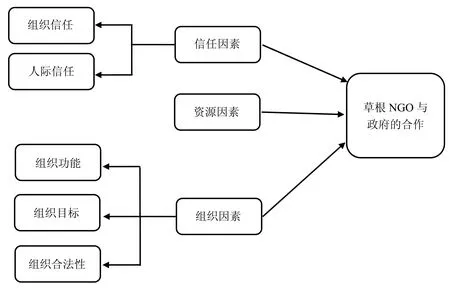

本文的逻辑框架是根据我们的研究假设,对有关草根NGO与政府合作影响因素进行分层检验,主要分为信任因素、资源因素、组织因素等三个层面,经过假设检验后,得出本研究的结论。

本研究的逻辑框架图可用图1加以简单表示:

图1 逻辑框架图

三、样本、数据与方法

草根社会组织在中国一般是指由民间人士推动[43],自下而上成立的一种社会组织[44]。有的经过正式登记注册,有的未登记注册。限于现状和条件,全国这类组织的数量及与政府关系难以明确考察。基于两大原因,本研究选择温州进行案例研究。一是温州本土社会的特征。温州市场经济发达,一向被认为是“小政府、大社会”的典型。社会组织数量较多,与政府互动态势良好[45],适合作为草根NGO与政府合作的要素研究。二是我们在2012年进入温州,在鹿城区创建了和乐社社工服务机构,发现了“温州公益圈”。由此进入温州社会组织群体,与政府部门和草根组织建立了多方联系。正是基于这些内部人的互动,我们才有了之前所没有的观察与了解。

温州市民政局的数据显示,截至2015年年底,温州登记社会组织7 772家,没有准确的草根NGO数据。据观察,温州本地目前有影响力、运作正常、功能发挥良好的草根NGO并不多,能够作为与政府合作因素研究的也有限。自我们进入“温州公益伙伴圈”后,加入了“温州公益伙伴圈”微信群,这个群内凝聚了温州地区比较有影响力的草根NGO负责人与核心骨干成员。此微信群目前有82个组织,共162人。包括部分志愿者及义工,其中男性106人,女性56人。

对温州草根NGO的情况进行全样本的收集难以做到,为了尽可能地覆盖微信圈里符合标准的草根民间组织,我们采取了变通的方式。首先去除了非温州市注册登记或者开展活动的19家、近两年内无新动态17家(表明不活跃)、官方背景7家、基金会及高校志愿者队伍等16家,在此基础上,确定了23家有办公场地、有活动项目、有一定影响力的草根NGO作为调查对象。并请他们以“滚雪球”的方式邀请其他不在此群但符合条件的草根NGO负责人。合计调查对象共36家草根NGO。

具体研究方法上进行了三个部分。第一,在前期文献和参与式观察的初步分析上,确定了研究主题和假设。这一时期,包括对平时有合作关系的政府相关人员的聊天式访问。第二,通过参与式观察,在微信群内23家草根NGO组织中,选取了12家草根NGO的负责人进行了深入访谈。为辅助访谈的真实性,另随机选取了其中4家草根NGO的核心骨干成员进行了访谈。每个负责人的记谈都至少进行了一轮以上,每次2—3个小时。根据初步访谈结果,我们对假设进行了初步验证,并制作了问卷。第三,问卷调查,对36家草根NGO发放了问卷,包括对以上12家负责人的实地发放,以及通过E-mail发放给另外24家。我们还试图通过热心的调查对象进行微信圈外的组织进行调查,但并不成功。第四,最终收取到的有效问卷共计30份,有效问卷的回收率为83.33%。其中,现场发放问卷共计12份,E-mail问卷发放共计24份。

四、变量与假设检验

(一)变量测量

合作:根据中国的情况,在本研究中,我们所称的草根NGO与政府的合作不是指平等主体的对等合作,更像是政府对草根组织的庇护式合作。在具体操作中,我们在前期访谈时,让被访人自己确定是否与政府有合作关系并写下合作的形式。整理包括:政府部门的赞助;草根NGO为政府部门提供咨询服务、承接政府委托项目;政府对草根NGO提供其他类型资源对接,如提供办公场地,政策支持,技术支持;等等。凡有以上行为的视为有合作关系。

组织功能:我们设计了三类组织:公益类、社会事业类及综合类社会组织。通过具体访谈,我们将组织功能进行了调整,根据组织目标、活动内容将业主类、环保类、民间慈善类操作化为公益表达型组织,将社会服务性、志愿者服务类、敬老助老发展类的操作化为公共服务型组织。

组织合法性:组织合法性可以通过行政合法性及政治合法性进行分析[46]。我们在这里将行政合法性定为正式注册登记。政治合法性没有固定的尺度[47],在此我们仅测量了政策的影响。2012年,温州市出台《关于加快推进社会组织培育发展的意见》,放宽了注册登记要求,使此前处于模糊状态的一些草根NGO获得了行政合法性身份,也就消除了政治上不可靠性。

资源:本研究所指的资源包括资金资源、人才资源、提供办公场所等草根NGO活动需要的资源。

信任:在本研究中组之间信任即草根NGO与政府之间的制度型信任。个人信任我们定义为草根NGO负责人与政府官员之间的关系型信任。因为样本很小,在操作中简化为让被访人主观判断与政府部门是否存在信任关系。如果存在,是组织间的信任还是组织负责人个人间的信任。当被访者认为是个人信任时,我们进一步让其判断与政府官员之间的关系是“关系很好”“关系较好”“关系一般”“关系不好”等。

(二)假设检验

1.描述性统计分析。在对草根NGO负责人的描述性统计中,男性占76.7%,女性占23.3%。而且根据观察,活跃程度高、发展好的绝大多数是男性领导者。一半以上的草根NGO负责人的年龄在25—40岁之间。总体来说,以男性、年轻人和高学历者为主。

被调查组织90%已经登记,没有登记的只占其中的10%。登记的时间节点主要是2012年,《关于加快推进社会组织培育发展的意见》政策出台后有一个大幅度增加。组织类别上,公益类社会组织占70%;社会事业类社会组织16.7%;综合类社会组织13.3%。组织规模上,据调查报告,全职工作人员数量在4人及以下的占受访草根NGO的60%,全职人员在15人及以上仅占受访草根NGO的10%。可见,温州当地草根NGO组织规模较小,尚处在草创期。

在这些组织中,66.7%的草根NGO与政府有合作关系,并以承接政府项目为最主要的合作形式。

2.假设检验。(1)资源的影响。我们在前期访谈中发现,生存焦虑包括资金与人才是草根组织最大的问题。40%的受访者认为,资金是组织最为迫切需求的资源。

对于被调查组织的资源来源。除“社会捐赠(个人/企业)”外,“政府采购或政府拨款”占草根NGO资金来源所有个案的50%。显然政府对草根NGO的购买服务或拨款已经成为草根NGO日常运营的主要资金来源。

由此可以推断资源对草根NGO与政府合作意愿的影响。但NGO单方面的意愿并不足以建立与政府的合作关系。在我们的访谈和调查问卷中,有90%的草根NGO曾经向业务相关政府部门寻求过合作,但结合表1,我们发现33.3%的草根NGO与政府没有任何合作关系。也就是说,并不是所有向政府寻求合作的草根NGO都能获得政府的合作。可见,资源依赖仅是单方向的影响。

(2)组织功能的影响。首先,我们来看功能替代的作用。在我们的访谈和调查问卷中,与政府没有合作关系的草根NGO比例上,“公共服务提供型组织”(42.9%)>“公共利益表达型组织”(11.1%)。以往文献认为,因为利益表达型组织具有抗争性,政府会倾向于抑制甚至打压。而我们发现,某些公共利益表达型组织反而更容易取得政府的信任,从而达成合作。虽然二者都以承接政府委托项目为主,但“公共利益表达型组织”(77.8%)比“公共服务提供型组织”(47.6%)承接政府委托项目的比例更高。假设3.1被否定。也就是说,组织功能并不能完全解释草根NGO与政府的合作。

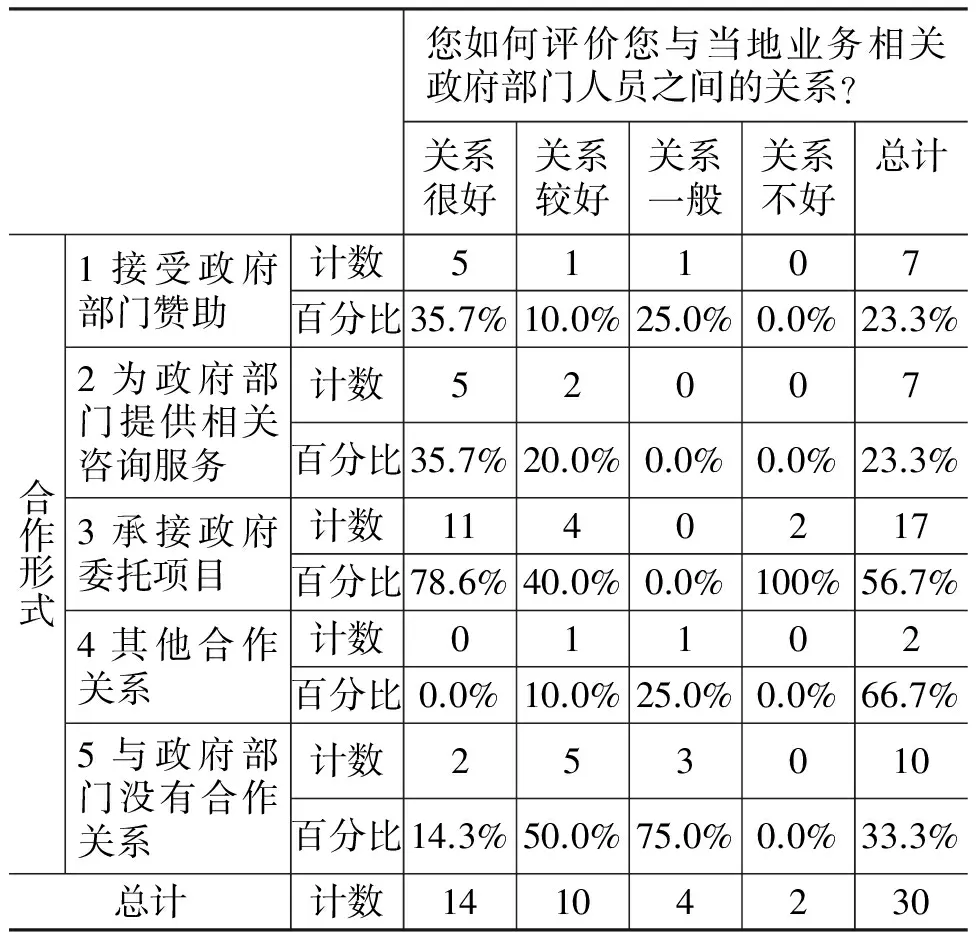

表1草根NGO与政府的合作形式与组织合法性的交叉分析表

其次,关于组织合法性。从表1看,登记注册的一些草根NGO并未与政府达成合作关系,但未登记的所有草根NGO都没有与政府合作关系,注册登记是其必要不充分条件。

这些组织很大数量上是在2012年的《关于加快推进社会组织培育发展的意见》出台后正式登记的。

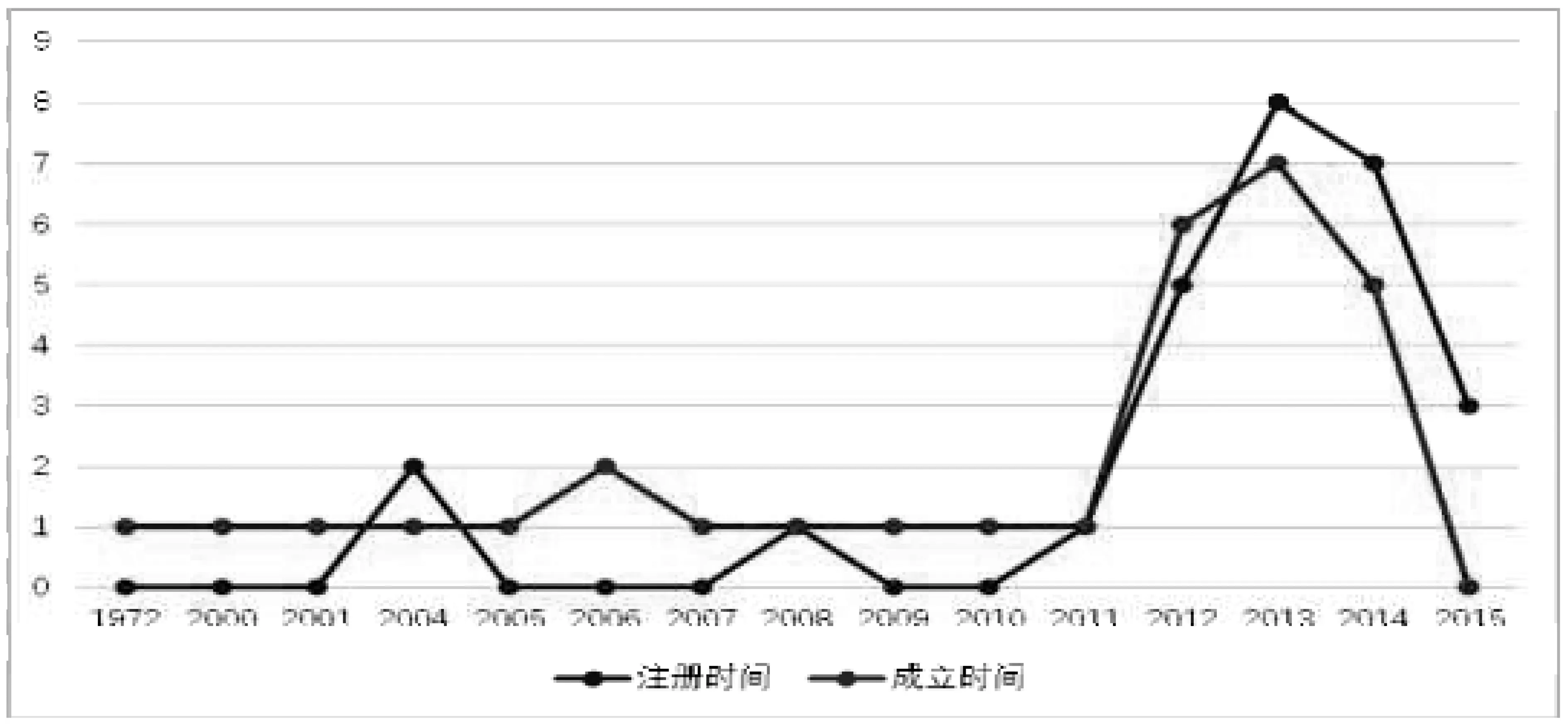

图2 草根NGO注册时间及成立时间对照图

从图2可知,草根NGO的数量在2012—2014年出现跳跃式增长,2012年成立的草根NGO(20.0%)是2011年成立的(3.3%)的6.06倍,2012—2014年三年间登记注册的草根NGO数量比这三年成立的草根NGO数量还多25.2%。可见,政策是一个极为重要的变量,影响了其登记条件,并且只有注册登记后产生了合作的可能性。假设3.2得到验证。

再次,组织目标的影响。根据我们与草根NGO负责人访谈记录整理,表2列出了部分组织的目标和合作与否的关系。

表2 草根NGO组织目标

从表2上看不出目标与合作的关系,结合日常观察与访谈,我们认为,政绩的考量非常重要。这里,官员看的不是草根组织表面上的目标宣称,而是社会组织实际在做什么,以及能起到多大的作用。现有调查不足以证实或证否假设3.3。

总之,登记、目标、组织功能都很重要,但并不是最关键的条件。

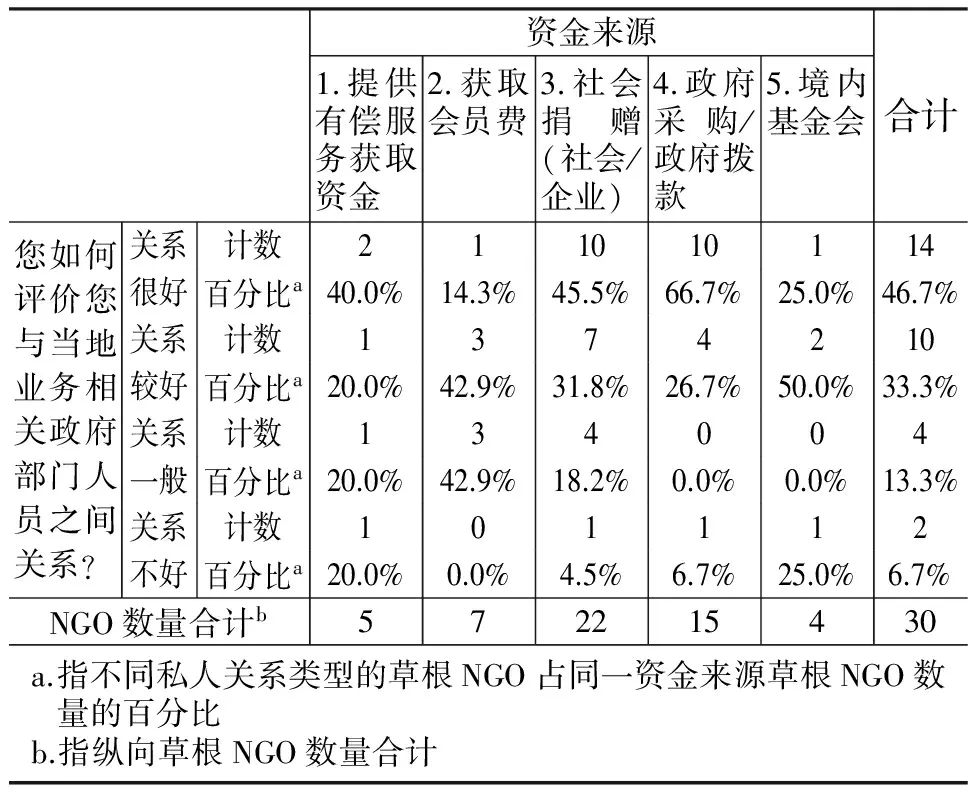

(3)信任:影响合作的关键因素分析。将草根NGO与政府官员个人关系层次与合作形式做一个交叉分析,如表3。结果显示:草根NGO负责人与政府官员之间的私人关系越密切,与政府合作的比例越大;私人关系越疏远,与政府合作的比例越小。关系不好的草根NGO中,除了一家自闭症机构及一家专业公益救灾机构,其他没有合作,后文有详细介绍。因此,草根NGO负责人与政府官员之间的个人关系直接影响到其合作。当然,也有可能是合作导致了密切的人际信任关系。由于样本小,且是熟人圈,我们采取了直接排除法,即直接访问合作的原因。

表3 个人间私人关系与组织间何种合作的交叉分析表

有合作关系的草根NGO中,负责人认为,“政府与草根NGO合作”是基于“个人信任”的占60%。在非合作中的草根NGO中,其负责人认为是基于“个人信任”的占90%。两者不同在于前者可能有不愿意承认的成分,后者有猜测的成分。

另外,将2012年作为时间节点,结合表4我们可以发现一个很有趣的现象:当草根NGO负责人与政府官员之间“关系很好”时,对应的草根NGO恰好从2012年开始合法登记注册。当草根NGO负责人与政府官员之间“关系不好”时,从2013年起,对应的草根NGO没有登记注册过,即表面上草根NGO是因为政策而产生的行政合法性,实际上还是个人关系在作用。

表4个人间私人关系与草根NGO登记注册时间点的交叉分析表

再将表5与表4结合考察,我们发现,随着草根NGO负责人与政府官员之间关系从“关系很好”到“关系不好”,其主要资金来源中“政府采购或政府拨款”从占66.7%到0%。同时,“关系很好”此种私人类型在获得政府采购服务上以66.7%压倒性比例居首,由此可见,私人关系对获得政府购买性服务的帮助是巨大的,而不是反向因果。

表5个人间私人关系与草根NGO主要资金来源的交叉分析表

由此,我们得到结论,草根NGO负责人与政府相关部门的个人间关系构成了信任的主要来源,在合作关系中起到关键性的作用。假设1.1得到验证。

五、“个人信任”合作模式的形成动因

(一)政府方面:双重需要

根据对温州考察,我们认为,草根NGO与政府之间的合作是一种基于个人信任的合作模式。合作与否主要由政府决定,其主要影响因素为政治的考量及政绩追求。

草根NGO与政府合作模式主要围绕政府官员自身需求,符合政治竞标赛官员晋升制度环境下中国官员的行为选择。

从我们的调查中发现,政府最看重的是草根NGO的公益性(65.1%),其次是非政治性(18.6%)、非宗教性(9.3%)。政府认为,NGO的政治性和宗教性影响社会稳定,在交往中会主动剔除此类组织。所有合作的组织均不接受境外资金也说明了这一点;反过来,很多草根NGO为寻求政府的信任,也会主动在组织目标中以“和谐社会”“遵守宪法、法律、法规和国家政策”“配合政府”等特定语言符号来体现“政治正确”,降低风险。

而在稳定无风险的情况下,组织能贡献什么成为政府合作的选择条件。我们通过访谈发现,前面提到与政府关系不好但仍承接政府委托项目的自闭症机构,为获得合法性做了多年努力一直不成功,但仍然获得了青睐。在访谈中,自闭症机构负责人向我们道出了原委:从一开始不让其注册登记,到主动寻求合作,主要是政府有相应的自闭症康复指标。政府本身难以解决的问题,需要寻求这家已经产生了良好口碑的专业自闭症机构帮助其完成。

这说明,在某些情况下,个人关系也不是最重要的因素。如果能够证明无风险并能提供政府所需,合作就可能达成。但这毕竟是个例。在一般情况下,合作往往既基于需要,又需要个人关系的担保。

不过,这种个人关系不完全是利益关联。朋友关系当然包含着利益,但个人品性、背景和政绩需要在合作中可能更为重要。以我们自己为例,我们作为外来者被引进,很大原因是政府的需要及官员个人的“事业心”。而我们作为外地高校教师的无功利心及专业性,同时满足以上两个条件。

因此,之所以个人关系在现阶段如此重要,是因为它可以同时满足安全和政绩的双重需要。也就是说,个人关系密切与否不是出于利益输送,而是政治与政绩的中介变量。

(二)草根NGO的生存策略

无疑,资源是草根NGO谋取政府支持的最主要原因。与政府没有合作关系的NGO多半是无“事业追求的”。比如,在访谈中,有的组织负责人表示,做公益慈善主要是能够通过一定的方式把自己的爱与快乐传递给更多的人,后来为了把公益活动常态化、正规化,相关参与人员一起组织了机构。

大多数NGO,特别是有全职工作人员的组织,生存与发展都离不开政府。多数组织都将能获得政府购买服务作为自身组织进一步发展的方向,认为“如果有政府的资源注入进来,让我们更有靠山,政府参与肯定是不一样的”。

不过,正因为如此,这些负责人也很矛盾。接受了政府的资金注入,自主性多多少少都受到影响,很难完全依据组织宗旨去做事。比如,有的组织坚持采用发函方式与政府沟通,以表明双方是地位平等的独立机构;项目的资金来源尽量做到政府与民间的合理配比,并积极寻找自己的盈利模式。

根据调查以及自身的经验,我们认为资源的依赖性仍然是制约社会组织与政府关系合作的关键变量。

六、结论与讨论

本文以探索性的方式初步探讨了草根NGO与政府合作的影响因素,并且以温州作为研究对象得出结论:组织间的个人信任在温州草根NGO与政府合作中占据着关键作用。这反映了中国社会发展的现状。一方面草根组织看似发展迅速,但规模与功能上还十分有限,生存艰难,这使得他们积极寻求合作。获得政府购买服务等支持是很多草根NGO的主要资金来源。另一方面,随着政府职能的转变,发展社会组织,购买社会服务成为新的方向。因此,在保证政治安全的情况下,对政府来说,与草根NGO合作也成为一个取向。作为资源拥有方,政府是合作与否的决定者,可以挑选合作方。在具体的挑选过程中,招投标多是形式化的,私人关系成为最重要的指标。私人关系的确是一种资源的交换,但组织的功能、能力,是否能完成任务,是否让人放心,才是背后考量的最重要因素。在现阶段,私人关系比组织层面的制度规约等能提供更高的担保性。抓住草根组织的负责人,对组织的管控会更加有效。这也可以说明,为什么组织是利益表达型或公共服务型并不构成合作与否的关键因素。也就是说,如果组织是让人放心的,所谓的利益表达也是可以符合政府要求的,是可以通过合作加以训化。关键是这个组织(人)是否能让人放心,能够完成任务、创造政绩。

以上结论的有效性受到两个因素限制。首先,结论是基于温州。其高私人资本的突出特征可能使得结论只反映了地方性。其次,这些草根NGO规模相对小,创建时间不长。因此,结论可能反映的是初创时期的组织特征。当草根组织处于初始阶段时,组织负责人的作用是决定性的。在现有格局下,草根组织无资格与政府建立真正的合作关系,更不可能建立基于组织信任的合作关系。不过,这也可以排除掉反向因果的可能,即合作导致了私人关系的建立与信任。事实上,很多草根组织建立的背后就已经有具体关系的存在。总之,这一结论是探索性的,受限于案例与数据,无法外推至全国。不过,我们的参与式观察给了我们机会得出这一有趣的发现,这一结论可能具有广泛的意义。虽然案例是地方性的,但背后的逻辑与约束条件具有普遍性。如个人信任关系在合作中的关键性反映了三个社会条件:一是政府拥有绝对资源;二是政府部门的首长个人决定权;三是草根组织初期的个人权威性。同时,政绩的驱动与稳定的强制性要求构成了政府行动的结构性条件。这些共同的逻辑与条件在不同的地方、不同的领域会有不同的反映,但具有结构上的普遍性,故而从理论上可以推论到全国类似的地方。从微观层面发现它们,并持续地观察这些不同的结果及其走向,可能是建立具有解释力的本土化理论的一个进路。比如:像温州这样建立在个人信任基础上的合作的条件是什么;这种合作关系对草根组织发展会有什么影响;是否会导向组织层面的信任,进而影响国家与社会的关系。

[1] LM Salamon. The Rise of the Nonprofit Sector[J]. Foreign Affairs,1994,(4) :109-122

[2] 杨团.慈善蓝皮书:中国慈善发展报告(2016)[M].北京:社会科学文献出版社,2016.

[3] 夏建中,张菊枝.我国社会组织的现状与未来发展方向[J].湖南师范大学学报:社会科学版,2014,(1):25-31.

[4] 李江涛.“直接登记”破冰社会组织告别“双头管理”[N].中国经营报,2013-04-22.

[5] 俞可平.中国公民社会:概念、分类与制度环境[J].中国社会科学,2006,(1):109-122.

[6] 郇庆治.环境非政府组织与政府的关系:以自然之友为例[J].江海学刊,2008,(2):130-136;许钦城.草根NGO与政府互动合作关系研究[D].汕头:汕头大学硕士学位论文,2009;玉苗.中国草根公益组织发展机制的探析[D].武汉:华中师范大学博士学位论文,2013.

[7] 广萱.17家社会组织被“清退”[N].扬州日报,2016-06-16;游玉华.24家社会组织被依法撤销登记[N].南方日报,2015-5-20;孙炯.水电站被叫停了,草根NGO也该被“拔除”了[N].南都周刊,2010-12-31.

[8] 王诗宗,宋程成.独立抑或自主:中国社会组织特征问题重思[J].中国社会科学,2013,(5):50-66.

[9] 赵秀梅.中国NGO对政府的策略:一个初步考察[J].开放时代,2004,(6):5-23.

[10] A Najam. The Four-C’s of GovernmentThird Sector-Government Relations[J]. Nonprofit Management and Leadership, 2000,(4):375-396.

[11] JM Coston. A Model and Typology of Government-NGO Relationships[J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,1998,(3):358-382.

[12] JMBrinkerhoff. Government-nonprofit Partnership: A Defining Framework[J]. Public Administration and Development, 2002,(1):19-30.

[13] DRYoung. Alternative Models of Government-Nonprofit Sector Relations: Theoretical and International perspectives[J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,2000,(1):149-172.

[14] 康晓光,韩恒.分类控制:当前中国大陆国家与社会关系研究[J].社会学研究,2005,(6):73-89.

[15] 胡轶俊.支持与控制:政府与社会组织的双轴关系[J].管理观察,2014,(19):9-12.

[16] 郑曾.环境治理中草根环保民间组织与政府关系研究[D].厦门:厦门大学硕士学位论文,2014.

[17] 刘传铭,乔东平,王金顺.我国政府与社会组织之间的关系研究——基于北京、上海、广州、深圳的调查研究[J].经济研究参考,2012,(22):59-65.

[18] 汪锦军.走向合作治理:政府与非营利组织合作的条件、模式和路径[M].杭州:浙江大学出版社,2012:207-244.

[19] 俞可平.中国公民社会的兴起与治理的变迁[M].北京:社会科学文献出版社,2002:198-203.

[20] [美]莱斯特·M.萨拉蒙.全球公民社会——非营利部门视界[M].北京:社会科学文献出版社,2007:31-33.

[21] [美]珍妮弗·M.布林克霍夫.政府——非政府组织之间的合作性关系[J].东南学术,2009,(1):86-96.

[22] [美]康保锐.市场与国家之间的发展政策:公民社会组织的可能性与界限[M].北京:中国人民大学出版社,2009;贾西津.第三次改革——中国非营利部门战略研究[M].北京:清华大学出版社,2005.

[23] DMVSlyke. Agents or Stewards: Using Theory to Understand the Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship[J]. Journal of Public Administration Research & Theory, 2007,(2):157-187;郑也夫.信任论[M].北京:中国广播电视出版社,2001:118-124.

[24] [美]詹姆斯·科尔曼.社会理论的基础[M].北京:社会科学文献出版社,2008:108.

[25] DW Brinkerhoff. Exploring State-Civil Society Collaboration: Policy Partnerships in Developing Countries[J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 1999, (4): 59-86.

[26] 王晓玉,晁钢令.中国市场上私人关系对企业间关系的影响——基于企业间核心关系变量的实证分析[J].当代经济管理,2007,(1):37-40;阮柏荣,宋锦洲.非营利组织与政府部门的信任机制研究[J].中国市场,2012,(5):96-97.

[27] 田凯.政府与非营利组织的信任关系研究[J].学术研究,2005,(1):90-96.

[28] 何艳玲,周晓锋,张鹏举.边缘草根组织的行动策略及其解释[J].公共管理学报,2009,(1):48-54.

[29] 阮伯荣,宋锦洲.我国非营利组织与政府部门的信任关系研究[J].成都行政学院学报,2012,(5):19-23.

[30] PMDoney, JP Cannon,MR Mullen. Understanding the Influence Of National Culture on the Development of Trust[J]. Journal of Chemical Physics,1985,(3):601-620.

[31] 翟学伟.是“关系”,还是社会资本[J].社会,2009,(1):109-121.

[32] 庄贵军,席酉民.中国营销渠道中私人关系对渠道权力使用的影响[J].管理科学学报,2004,(6):52-62.

[33] 白如彬,周国华,谭德庆.跨组织私人关系、组织间合作关系与组织速度竞争优势路径关系研究[J].软科学,2013,(1):91-95.

[34] 陈天祥,徐于琳.游走于国家与社会之间:草根志愿组织的行动策略——以广州启智队为例[J].中山大学学报,2011,(1):155-168.

[35] 马丹.我国地方政府与社会组织的依附性合作关系[J].北方经贸,2016,(10):44-45.

[36] 康晓光,韩恒.行政吸纳社会[J].中国社会科学,2007,(2):116-128.

[37] 任慧颖.对中国非营利组织与政府关系的研究探讨[J].山东社会科学,2005,(10):129-131.

[38] 胡宏伟,朱晓红,高敏.民非组织发展因素分析:关于政府作用的讨论——基于北京市民非组织的发展数据[J].中国非营利评论,2013,(2):137-153.

[39] 陆建华.大陆民间组织的兴起——对北京三个绿色民间组织的个案分析[J].中国社会科学季刊,2000,(32):117-131.

[40] 李珍刚.当代中国政府与非营利组织互动关系研究[M].北京:中国社会科学出版社,2004.

[41] 汪锦军.浙江政府与民间组织的互动机制:资源依赖理论的分析[J].浙江社会科学,2008,(9):31-37.

[42] 唐文玉.社会组织公共性:价值、内涵与生长[J].复旦学报:社会科学版,2015,(3):165-172;唐文玉.国家介入与社会组织公共性生长——基于J街道的经验分析[J].学习与实践,2011,(4):106-113.

[43] 徐宇珊.中国草根组织发展的几大趋势[J].学会,2008,(1):5-9;丁茂战.我国政府社会治理制度改革研究[M].北京:中国经济出版社,2009:26.

[44] 王名.中国民间组织30年走向公民社会[M].北京:社会科学文献出版社,2008:1-2;张志祥.网络草根组织的生发机制探析[J].社会学研究,2008,(11):115-119.

[45] 伲永贵.社会治理创新中的政府与社会组织合作路径探析——以温州市为例[J].北京交通大学学报:社会科学版,2016,(4):43-48.

[46] 高丙中.社会团体的合法性问题[J].中国社会科学,2000,(2):100-109.

[47] MichaelSaward. Co-optive Politics and State Legitimation[M]. Dartmouth Publishing Group,1992.

〔责任编辑:王华薇〕

D63-3

:A

:1000-8594(2017)04-0148-08

2017-05-05

国家社会科学基金项目“社会组织与政治稳定维护研究”(12CZZ021)阶段性成果

郭圣莉(1964—),女,上海人,教授,博士研究生导师,从事社区基层治理、地方政府治理、公共安全服务研究;唐鑫(1993—),男,江西赣州人,硕士研究生,从事地方政府治理研究;王玮(1991—),女,山东枣庄人,硕士,从事社会调查研究。