论南方地区西周时期原始瓷器的生产分区及其与北方原始瓷器的关系*

2017-09-13黎海超

黎海超

(四川大学历史文化学院)

南方地区,这里主要包括长江中游地区和以苏南、皖南、浙闽地区为中心的江南地区。南方地区素有生产原始瓷器的传统。相较而言,北方地区在西周时期也出土有一定数量的原始瓷器,但缺乏烧制基础。南、北方原始瓷器的关系长久以来为学者们所争论[1]。解决这一问题首先需要了解南、北原始瓷器的类型、使用等基本信息,再进行全面对比方能得出合理结论。笔者已经系统的分析了北方地区出土的西周时期原始瓷器,这里着重关注南方地区原始瓷器的生产分区问题并与北方材料进行对比,尝试讨论产地问题。需要说明的是,关于南方原始瓷器的年代学研究已有丰富成果[2],本文不再涉及。文中进行类型学分析的目的也并非解决年代问题,而是通过类型分布讨论生产分区问题。类型分布虽不完全等同于生产分区,但考虑到南方地区原始瓷器属大宗器类,区域间流通的可能性较小,因此器物类型的分布可作为生产分区的重要参考。

一、南方地区原始瓷器的生产分区

南方地区西周时期原始瓷器集中出土于江南地区,多见于土墩墓中。长江中游地区只有少量发现,性质不同,后文将有讨论。江南地区代表性的出土地点包括金坛鱉墩[3]、丹徒石家墩[4]、丹徒磨盘墩[5]、丹徒大港母子墩[6]、屯溪土墩墓[7]、句容浮山果园[8]、溧水宽广墩[9]、溧水乌山[10]、南陵千峰山[11]、繁昌平铺[12]、衢州西山[13]、余姚老虎山[14]、长兴便山[15]、长兴石狮[16]、慈溪彭东[17]、慈溪东安[18]、黄岩小人尖[19]、上虞凤凰山[20]、德清独仓山(简称“德独”)[21]、萧山柴岭山(简称“萧柴”)[22]、江山石门[23]、地山岗[24]等。这些地点中个别单位的年代可能晚至春秋初期,考虑到西周晚期和春秋初期原始瓷器发展的连续性,此处一并讨论。

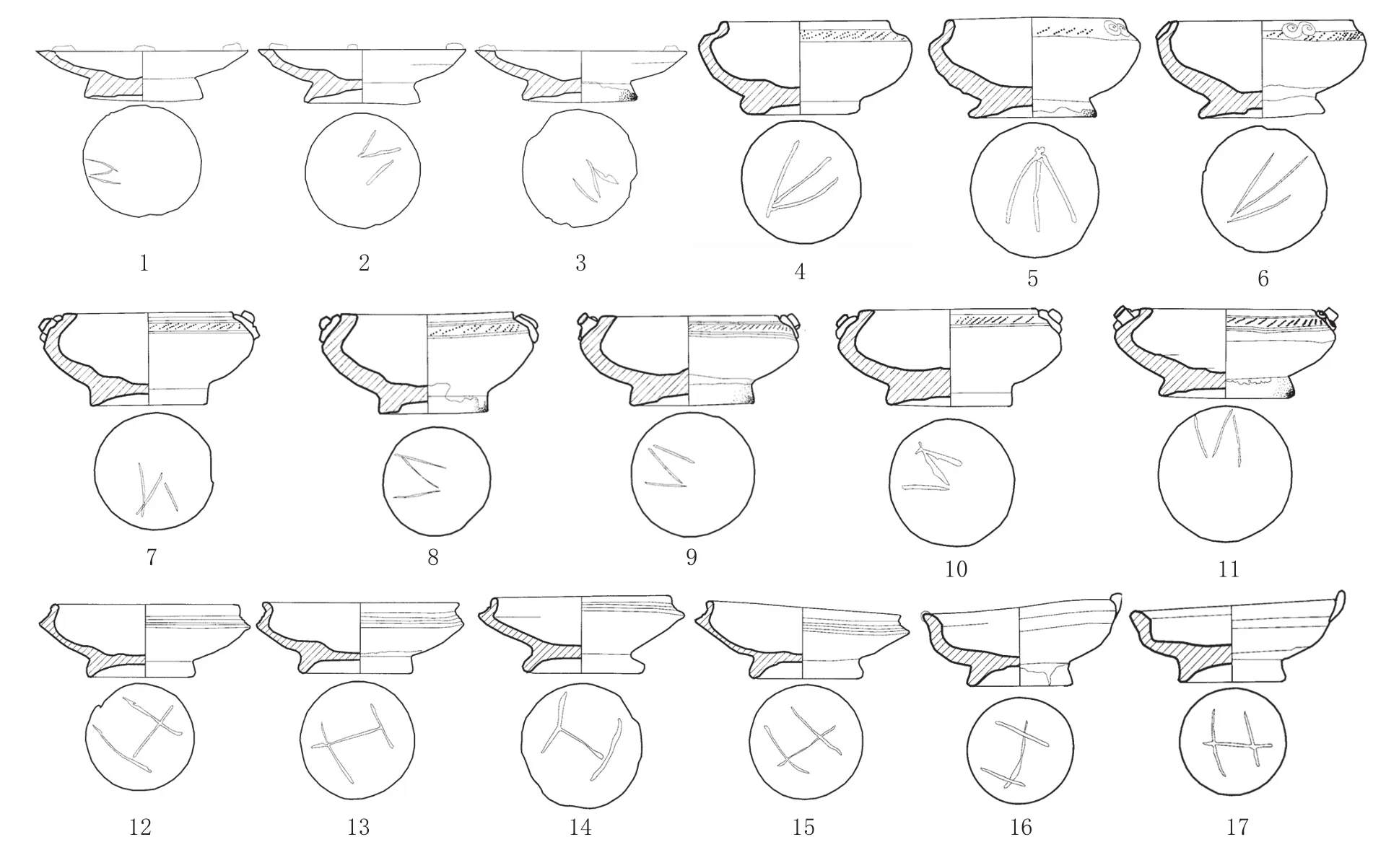

江南地区出土的西周时期原始瓷器种类较多,包括豆、罐、粗体尊、细体尊、盂、盉以及壶、簋形器等出土量较少的器物。以上器类中以豆为原始瓷器的大宗器类,出土数量最多,分布范围最广。依据口和腹部特征可将豆为三型。

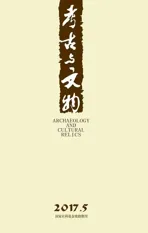

A型:直口或侈口豆,口沿外饰多道平行弦纹。根据圈足及豆盘深浅可分为四式。

AⅠ式:豆盘较深,高圈足。标本:萧柴D22M1:2(图一,1)。

AⅡ式:豆盘略浅,圈足较AⅠ式变矮。标本:萧柴D24M1:1(图一,2)。

AⅢ式:浅豆盘,矮圈足。标本:萧柴D8M1:4(图一,3)。

AⅣ式:浅豆盘,圈足极矮。标本:萧柴D26M1:10(图一,4)。

B型:敛口豆,依口沿形态分为两个亚型。

Ba型:宽沿,依豆盘及圈足形态分为三式。

BaⅠ式:深豆盘,高圈足。标本:萧柴D21M1:3(图一,5)。

BaⅡ式:豆盘较BaⅠ式变浅,矮圈足。标本:萧柴D8M1:9(图一,6)。

BaⅢ式:浅豆盘,圈足极矮。标本:萧柴D9M1:8(图一,7)。

Bb型:窄沿,斜直腹,圈足外撇。标本:黄岩小人尖M1:4(图一,8)。

C型:折腹豆,依腹部及圈足形态分为两式。

CⅠ式:下腹近斜直,高圈足。标本:萧柴D33M2:7(图一,17)。

CⅡ式:下腹圆鼓,圈足极矮,近于假圈足。标本:萧柴D12M1:2(图一,18)。

罐,数量较多,依据器身整体形态可分为两型。

A型:圆体罐,根据口沿形态分为三个亚型。

Aa型:侈沿罐。依器身总体形态分为三式。

Aa型Ⅰ式:器身腹径最大径位于下腹。标本:慈溪D1M4:3(图一,9)。

Aa型Ⅱ式:器身腹径最大径位于器身之中。标本:萧柴D23M1:6(图一,10)。

Aa型Ⅲ式:器身腹径最大径偏上。标本:萧柴D31M1:23(图一,11)。

Ab型:盘口罐。标本:德独D2M1:1(图三,2)

Ac型:矮直领罐。标本:江山石(大)M1:12(图一,12)。

B型:筒形罐。标本:萧柴D36Q1:1(图一,13)。

盂,数量较多,据腹部形态分为两型。

A型:圆腹盂,根据口沿形态分为两个亚型。

Aa型:无沿盂。标本:萧柴D26M1:22(图一,19)。

Ab型:带沿盂。标本:萧柴D16M1:12(图一,14)。

B型:折腹盂,根据底足形态分为三个亚型。

Ba型:圈足盂,标本:萧柴D31M1:22(图一,15)。

Bb型:假圈足盂,标本:萧柴D34M2:10(图一,16)。

Bc型:平底盂,标本:屯溪M3:10(图一,20)。

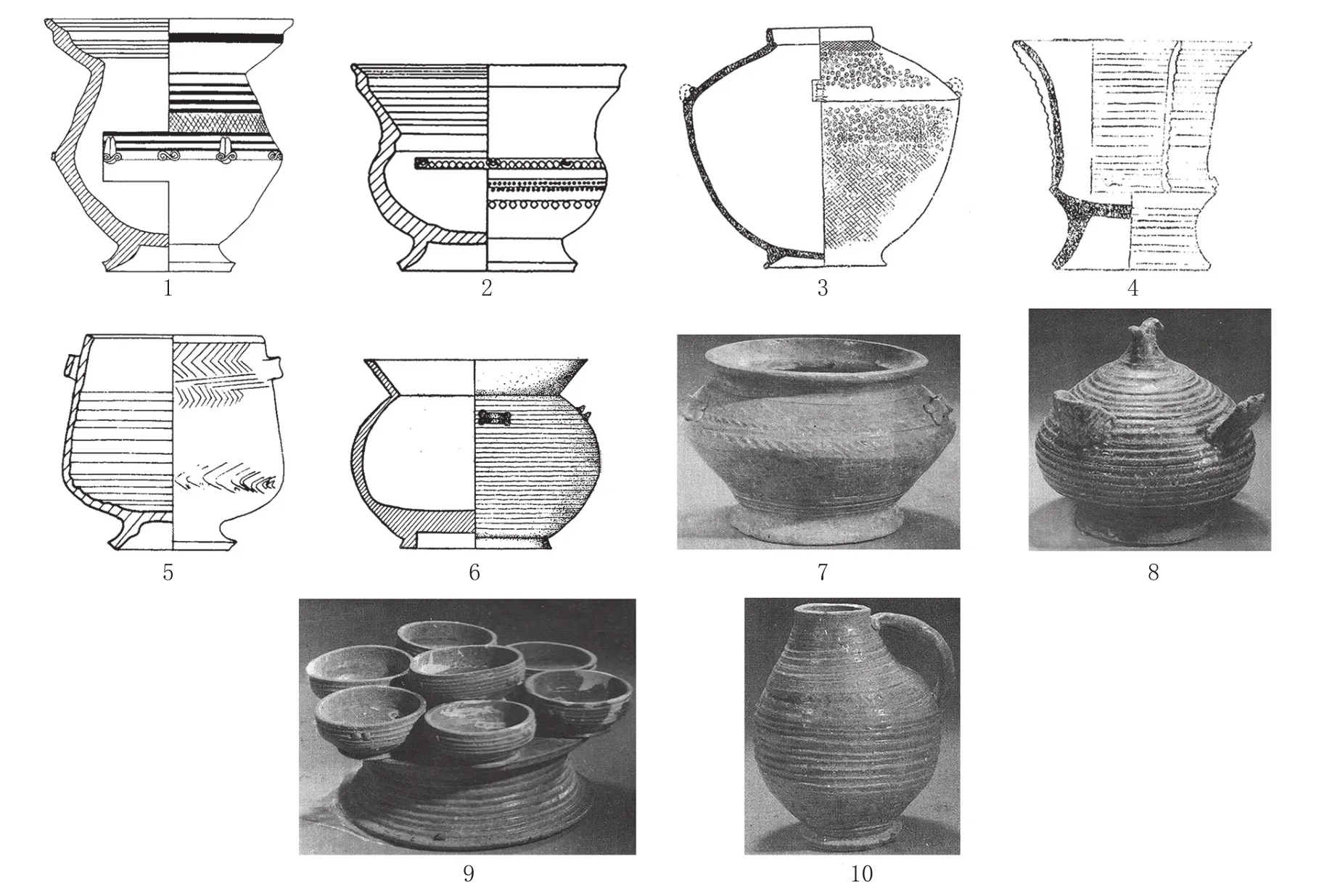

尊,出土数量较少,包括粗体尊和细体尊两类。

粗体尊依据口沿形态分为两型。

A型:大侈口宽沿,依腹部形态分为两亚型。

Aa型:折腹尊。依器身比例分为两式。

AaⅠ式:器身整体瘦高。标本:德独D3M1:3(图二,1)。

图一 原始瓷豆、罐、盂的类型划分

AaⅡ式:器身整体矮粗。标本:德独D2M1:18(图三,3)。

Ab型:圆腹尊。标本:德独D2M1:17(图二,2)。

B型:侈口窄沿。标本:屯溪M3:48(图二,7)。

细体尊,数量较少,可以浙江江山出土材料为代表。依据腹部形态分为两式。

Ⅰ式:腹部微鼓。标本:江山地(平)3:1(图二,4)。

Ⅱ式:腹部外鼓较甚。标本:江山石(大)M2:14(图三,14)。

盉,出土数量极少。根据鋬的类型可分为两型。

A型:提梁鋬盉。标本:萧柴D26M1:31(图三,5)。

B型:短鋬盉。标本:屯溪M3:63(图二,8)。

除以上器类外,另有一些出土量较少,形制特殊的器类,不再赘述(图二,3、5、6、9、10;图三,1)。

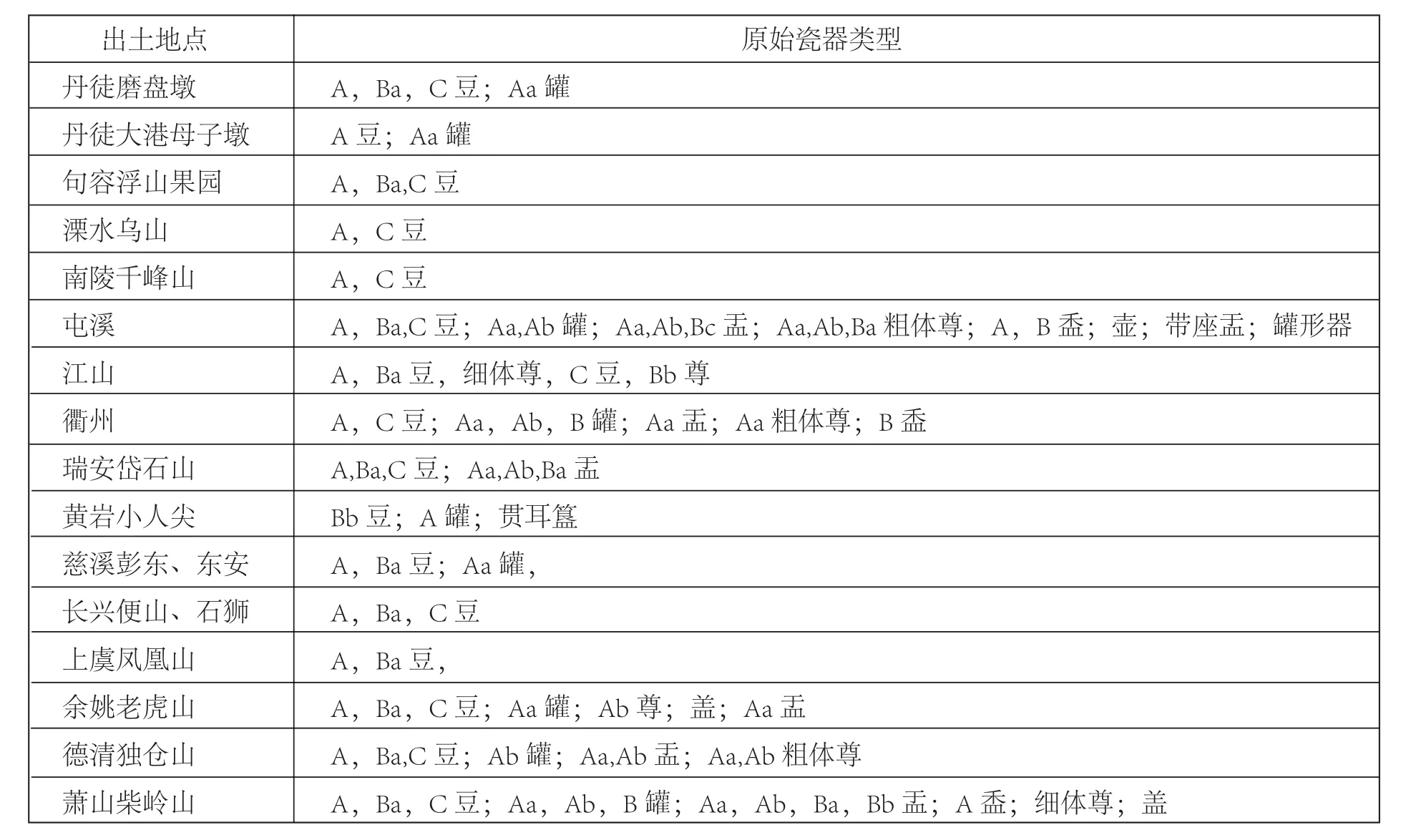

根据以上类型学分析结果,笔者全面梳理了原始瓷器类型分布情况,以此讨论其区域性特征。从类型分布表中可见A、Ba、C型豆以及Aa型罐是最为常见的原始瓷器,广泛分布在各地,演变规律也一致,是江南各地的共有产品(表一)。

图二 原始瓷尊、盉等类型划分

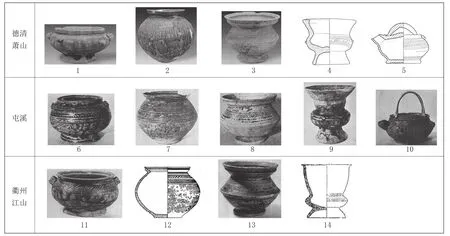

图三 钱塘江流域出土的原始瓷器

表一 江南地区原始瓷器类型分布表

此外,沿钱塘江水系分布的德清、萧山、屯溪还发现一些特征性原始瓷器,包括簋形器、Ab型盘口罐、Aa型粗体尊、细体尊、A型盉等,依此可将钱塘江流域独自划为一区(表一)。该区产品普遍质量较好,且各地出土的器物均极为一致(图三)。浙东的黄岩等地出土另一批特殊的原始瓷器如Bb型豆、贯耳圈足器等(表一;图一,8;图二,5)。该区产品的造型风格、胎釉特征均区别于其它区域。如黄岩小人尖土墩墓出土的原始瓷器釉层厚薄不均,其风格近似于临近的福建地区的产品。

综合考虑类型分布特征,笔者认为钱塘江流域作为整体可划为一区,是江南地区原始瓷器生产的中心区域。浙东的黄岩等地出土一些风格特异的原始瓷器,可能属于独立的原始瓷器生产区。至于宁镇地区,主要出土各地共有的原始瓷豆、罐类产品,是否可独立分区尚难确论。

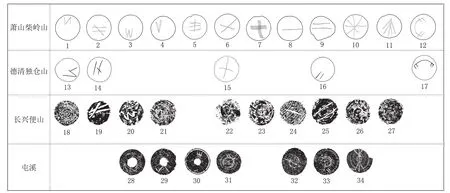

除原始瓷器的类型分布外,笔者观察到原始瓷器底部的刻划符号也与生产体系相关。以萧山柴岭山为例,该地点共出土188件带有刻划符号的原始瓷器,符号共有十余种[25]。笔者通过梳理发现形制相同可能属同批次生产的器物在底部往往刻划有相同的符号。如D31M1和D35M1中,形制相同的碟均在外底刻划有“N”形符号,同样形制的盂在器底刻划相同的“H”形等类别符号(图四)。这样的现象也见于其他地点的墓葬。

明确了刻划符号与生产体系相关,笔者系统收集了刻划符号资料。通过对比发现钱塘江流域的萧山柴岭山、德清独仓山见有最为丰富的符号类别,长兴、屯溪等地发现的符号基本都可在德清、萧山找到对应(图五)。其他地区如丹徒地区也见有少量带刻划符号的原始瓷器,多与钱塘江流域所见符号相同,也有极个别符号不见于其它地区,鉴于数量较少,尚难讨论。可见刻划符号与原始瓷器的类型分布反映了大体一致的结论。

二、南北方原始瓷器的关系

图四 萧山柴岭山出土的成批原始瓷器与刻划符号对应图

图五 原始瓷器刻划符号对比图

关于北方商周原始瓷器的产地问题争论已久,主要有“北方本地生产说”[26]、“南方来源说”[27]以及“多产地说”[28]三种观点。以往研究成果虽多,但从基本的考古学分析出发,系统对比南北方材料的研究仍然缺乏。笔者即由此角度,结合前文分析尝试讨论产地及相关问题。

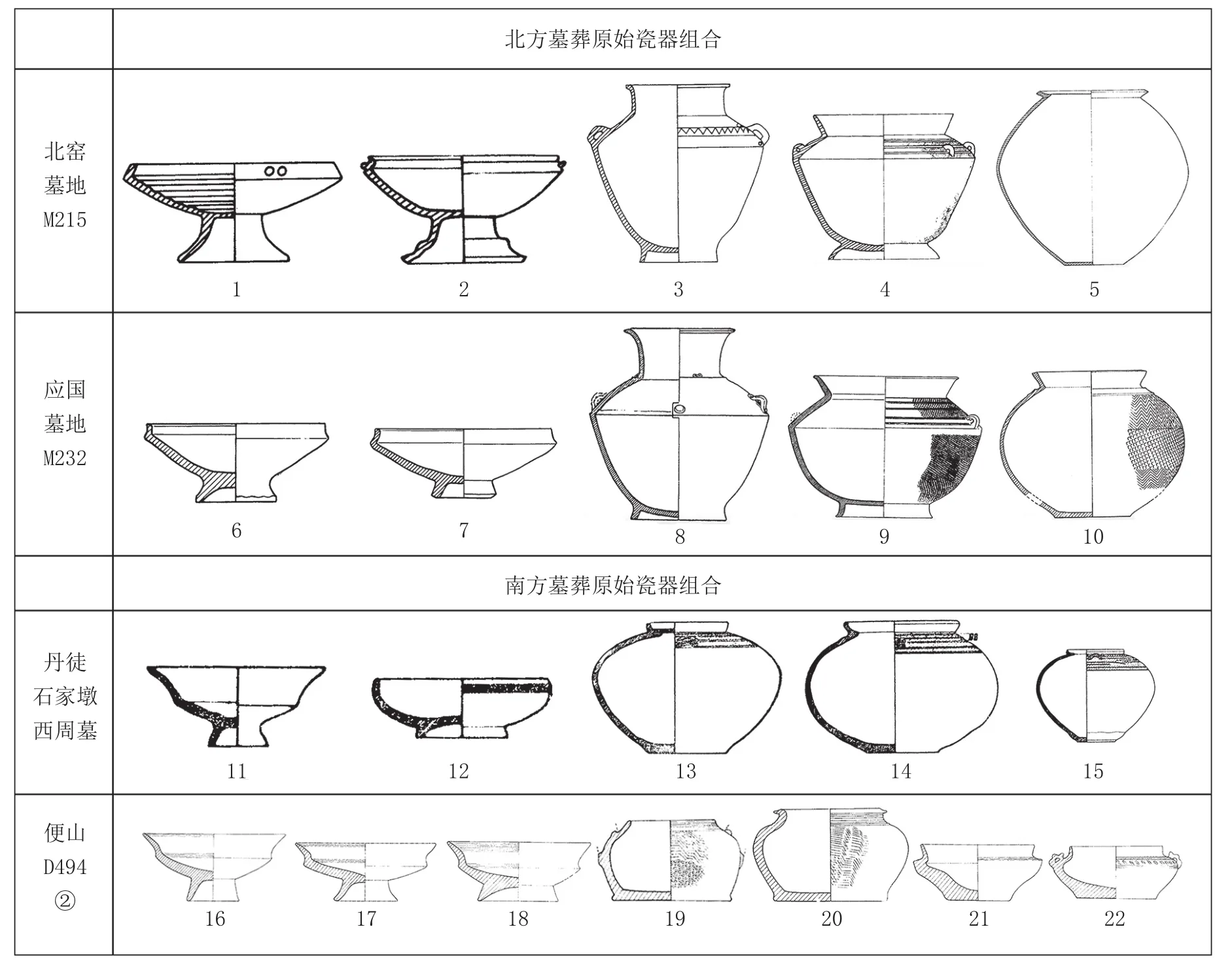

通过系统对比,可知原始瓷豆在南北方均是出土量最丰富的器类。北方地区流行的敞口或直口、敛口以及折腹豆均可在南方地区找到相同的对应,甚至部分豆盘内的纹饰都相同[29](图六,1、9)。北方流行的原始瓷尊也见于屯溪、德清以及福建光泽等多地(图六,2、10、3、11)。北方地区出土的其他原始瓷器如罍、簋、罐等,大部分均可在南方地区尤其是钱塘江流域找到一致器形(图六,4~8、12~16)。

图六 江南地区与北方地区原始瓷器对比图

图七 长江中、下游地区与北方地区出土原始瓷器和印纹硬陶对比图

除江南地区以外,长江中游地区的随州叶家山、黄陂鲁台山、望城高砂脊等地也出土有西周时期原始瓷器或硬陶器,与中原产品如出一辙(图七)。无论是鲁台山西周墓还是叶家山曾国墓地都属西周文化圈的范畴。笔者曾对北方地区西周时期的原始瓷器进行系统分析,认为西周各地诸侯国所见的原始瓷器与王朝中心区所见材料极为一致,可能存在中央集中分配的过程。这种可能性同样适用于鲁台山和叶家山墓地。另外湖南望城高砂脊出土的一件硬陶罐与前掌大发现的折腹、带扉棱的硬陶罐相近(图七,6、12)。湖南部分地区自商代始便有烧制、使用印纹硬陶的传统,晚商时期流行的硬陶瓿还传播到殷墟地区[30]。高砂脊硬陶罐的发现表明该地与北方地区的这种器物流通或许延续到了西周时期。

以上通过系统对比,笔者认为北方地区西周时期原始瓷器大部分类型都可在南方地区找到相同或相近的对应,当是直接源于南方地区。其中绝大部分原始瓷器都在屯溪、德清见有相似器形,可见主要来源当是钱塘江流域。此外,浙东、闽北地区也与北方地区有零星关联。至于长江中游地区的鲁台山和叶家山在文化背景上区别于江南地区的土墩遗存,其原始瓷器当是直接源于西周王朝的分配。

图八 周文化因素原始瓷器

图九 南北方墓葬原始瓷器组合对比图

尽管北方绝大部分原始瓷器当来自于南方地区,但事实上并非全部器形都能在南方找到对应。高体尊、簋、带系折腹罐等器形仅见于北方地区,且尊、簋、罐上的连续三角纹也是西周时期中原地区流行的纹饰,显示出部分周文化因素特征(图八,1~4)。既然这些原始瓷器中融入了周人的文化影响,那么其来源地是否可能在北方地区?笔者认为这一可能性较小。首先在西周时期,北方地区仍然不见烧制原始瓷器的窑炉证据。另外,从有限的资料来看,这些具有部分周文化因素的原始瓷器在技术特征上与本文判断为源于南方的器物并无明显差异。再者,从逻辑角度而言,北方若能自产同等质量的原始瓷器,也无需再从南方地区引入。因此,笔者提出假设,认为这些受周人影响的器物或许反映了周人在南方通过“定制”的方式获取原始瓷器。

另外两个特点同样值得关注。一是北方各地所见的同类原始瓷器器形多极为一致,标准化程度很高,似是在固定作坊批量化、专门化生产而成。二是尽管北方原始瓷器大部分在南方可找到对应器形,但实际上除豆之外,南北方各自流行的大宗器类存在较大差别。也就是说北方地区流行的大部分原始瓷器在南方并非主流产品。这些特点确实与“定制”的生产模式相符合。

当然笔者认为实际的流通较为复杂,并非所有材料均属于“定制”范畴。“定制”的观点也仅为假设,在现阶段很难找到更多的实物材料或文献佐证。由于材料所限,缺乏北方原始瓷器的刻划符号资料,也难以由此角度与南方材料对比。验证这一假设有待于将来更多材料的积累。

产地来源是研究器物流通的一个方面,器用观念是否与器物伴随流通也需关注。笔者对北方材料的梳理表明,西周各诸侯国高等级墓葬的原始瓷器组合较为固定,通常以不同类别的豆和高矮两类尊或罍为核心,另外也多见罐(图九,1~10)。相较而言,南方墓葬以豆为核心,豆、罐组合最为普遍,其中罐流行原始瓷和印纹硬陶两种形式,有的还与盂等器类形成组合(图九,11~22)。丹徒石家墩西周墓出土的三件原始瓷罐罐口均叠放两件原始瓷豆,并且肩部还等距离贴放三件原始瓷豆。一般而言,出土青铜器的高等级墓葬中也往往随葬更多的原始瓷豆,如丹徒磨盘墩、屯溪土墩墓等墓葬中均有十余件至数十件原始瓷豆不等。句容浮山果园一号墩中出土的豆和盅数目有1、3、5、7、9几种,不同的数目对应不同的排列方法[31]。可见南北方在原始瓷器的使用上存在显著差异,在器物流通的过程中,南方原始瓷器的器用制度并未同时传播。

三、结语

通过对南方地区西周时期原始瓷器进行类型学分析,并对刻划符号系统梳理,笔者认为以德清地区为中心的钱塘江流域是江南地区原始瓷器的生产中心,其南部的浙东地区或属于另一生产区域,北部的宁镇地区则尚难确认。以上区域的划分与考古学文化分区并不重合。杨楠将江南土墩遗存划分为宁镇区,太湖-杭州湾区以及黄山-天台山以南区。本文划分的钱塘江流域原始瓷中心区跨越后两个区域。杨楠认为这两个区域的文化关系比较密切,具有亲缘关系,与宁镇区区别明显,两区当分属越国建国前后及不同分支的越文化遗存,宁镇区的土墩遗存则基本属于吴文化遗存[32]。那么钱塘江流域对应的便是越文化分布区域,可见西周时期,越文化当是原始瓷器生产的主体,吴、越在原始瓷器生产体系上可能存在差异。

至于西周时期南北方原始瓷器的关系,通过全面对比可知北方地区的原始瓷器主要来源于江南地区的钱塘江流域,也有零星源于浙东、闽北地区。长江中游的鲁台山、叶家山所见原始瓷器则可能直接源于西周王朝的分配。综合考虑各种因素,笔者提出假设认为北方大部分的原始瓷器可能在江南地区批量定制,定制中心则在钱塘江流域。但对器物随葬组合的观察表明,南北方原始瓷器在使用上差异明显,器用观念并未伴随器物传播。

原始瓷器不仅是西周时期南北方文化交流的重要介质,至晚在早商或更早时期这种流通已经开始。根据笔者对商时期印纹硬陶和原始瓷器的分析,北方地区的印纹硬陶和原始瓷器分别来源于长江中游、下游的多个区域[33]。西周时期原始瓷器的流通路线部分延续自商时期。原始瓷器研究的意义不仅仅在于产地问题的探讨,而对于南北方物料流通以及文化交流的研究都有重要作用。在建立原始瓷器流通网络的基础上,参考南北方其它物料资源的流通和礼制层面的相互影响,南北方文化的互动关系将更加明晰。

[1]a.安金槐.谈谈郑州商代瓷器的几个问题[J].文物,1960(8,9).b.陈铁梅,Rapp G.Jr.荆志淳,何驽.中子活化分析对商时期原始瓷产地的研究[J].考古,1997(7).

[2]a.杨楠.商周时期江南地区土墩遗存的分区研究[J].考古学报,1999(1).b.刘建国.论土墩墓分期[J].东南文化,1989(4-5).c.邹厚本.江苏南部土墩墓[J].文物资料丛刊,1982(6).

[3]镇江市博物馆,金坛县文化馆.江苏金坛鱉墩西周墓[J].考古,1978(3).

[4]镇江博物馆.江苏丹徒县石家墩西周墓[J].考古,1984(8).

[5]南京博物院,丹徒县文管会.江苏丹徒磨盘墩周墓发掘简报[J].考古,1985(11).

[6]镇江博物馆,丹徒县文管会.江苏丹徒大港母子墩西周铜器墓发掘简报[J].文物,1984(5).

[7]a.安徽省文化局文物工作队.安徽屯溪西周墓葬发掘简报[J].考古学报,1959(4).b.殷涤非.安徽屯溪周墓第二次发掘[J].考古,1990(3).

[8]a.南京博物院.江苏句容浮山果园西周墓[J].考古,1977(5). b.镇江市博物馆浮山果园古墓发掘组.江苏句容浮山果园土墩墓[J].考古,1979(2). c.南京博物院.江苏句容浮山果园土墩墓第二次发掘报告[J].文物资料丛刊,1982(6).

[9]刘建国,吴大林.江苏溧水宽广墩墓出土器物[J].文物,1985(12).

[10]a.镇江博物馆.江苏溧水、丹阳西周墓发掘简报[J].考古,1985(8).b.镇江博物馆,溧水县文化馆.江苏溧水乌山二号墓清理简报[J].文物资料丛刊,1978(2).

[11]安徽省文物考古研究所.安徽南陵千峰山土墩墓[J].考古,1989(3).

[12]杨鸠霞.安徽省繁昌县平铺土墩墓[J].考古,1990(2).

[13]a.金华地区文管会.浙江衢州西山西周土墩墓[J].考古,1984(7).b.衢州市文管会.浙江衢州市发现原始青瓷[J].考古,1984(2).

[14]浙江省考古研究所.沪杭甬高速公路考古报告[M].北京:文物出版社,2002.

[15]浙江省文物考古研究所.浙江长兴县便山土墩墓发掘报告[C]//浙江省文物考古研究所学刊1980-1990.北京:科学出版社,1993.

[16]同[15].

[17]浙江省文物考古研究所.慈溪市彭东、东安的土墩墓与土墩石室墓.浙江省文物考古研究所学刊1980-1990[M].北京:科学出版社,1993.

[18]同[17].

[19]浙江省文物考古研究所.黄岩小人尖西周时期土墩墓[C]//浙江省文物考古研究所学刊1980-1990.北京:科学出版社,1993.

[20]浙江省文物考古研究所.浙江上虞凤凰山古墓葬发掘报告[C]//浙江省文物考古研究所学刊1980-1990.北京:科学出版社,1993.

[21]浙江省文物考古研究所,德清县博物馆.独仓山与南王山—土墩墓发掘报告[M].北京:科学出版社,2007.

[22]杭州市文物考古研究所,萧山博物馆.萧山柴岭山土墩墓[M].北京:文物出版社,2013.

[23]牟永抗,毛兆廷.江山县南区古遗址、墓葬调查试掘.浙江省文物考古所学刊1981[M].北京:文物出版社,1981.[24]同[23].

[25]杭州市文物考古研究所,萧山博物馆.萧山柴岭山土墩墓[M].北京:文物出版社,2013:44.

[26]a.同[1]a. b.安金槐.谈谈郑州商代的几何印纹硬陶[J].考古,1960(8). c.李科友,彭适凡.略论江西吴城商代原始瓷器[J].文物,1975(7).

[27]a.周仁,李家治,郑国圃.张家坡西周居住遗址陶瓷碎片的研究[J].考古,1960(9). b.罗宏杰,李家治,高力明.北方出土原始瓷烧造地区的研究[J].硅酸盐学报,1996(3).c.同[1]b. d.陈铁梅,Rapp G. Jr.荆志淳.商周时期原始瓷的中子活化分析及相关问题讨论[J].考古,2003(7).

[28]a.朱剑,王昌燧等.商周原始瓷产地的再分析[J].南方文物,2004(1). b.王昌燧,朱剑,朱铁权.原始瓷产地研究之启示[N].中国文物报,2006-1-6(007).

[29]同[6].

[30]a.湖南省博物馆,岳阳地区文物工作队,岳阳市文管所.湖南岳阳费家河商代遗址和窑场的发掘[J].考古,1985(1).b.黎海超.器的流通与礼的传播——商代印纹硬陶和原始瓷器刍论[J].陶瓷考古通讯(5).

[31]同[8]b.

[32]同[2]a:56.

[33]同[30]b.