西城驿

——齐家冶金共同体*——河西走廊地区早期冶金人群及相关问题初探

2017-09-13陈国科

陈国科

(甘肃省文物考古研究所)

河西走廊西衔中亚、东接中原,其间绿洲相连,境内有着丰富的早期文化遗存,是我国新石器时代和青铜时代考古学文化形成和发展的主要区域之一,也是早期文化相互交流和传播的重要通道。走廊自东至西,依次为石羊河、黑河、疏勒河三大内陆河水系,各水系干流明确,支流众多,水量丰沛,贯穿走廊南北。其北为天山-北山成矿省,南为祁连成矿省,境内矿产资源丰富。一系列的优势为早期矿冶技术在该地区的发生和发展提供了得天独厚的条件。马厂、齐家、四坝文化铜器的发现,让这一地区在上世纪八十年代始就闻名于学界。近几年来,一批早期冶金遗址的确定[1],尤其是西城驿遗址的科学发掘及大量冶金遗物的发现,为探讨中国早期冶金技术提供了可靠而详实的资料。本文拟在近几年考古新发现的基础上,就河西走廊地区的早期冶金人群及相关问题进行一些初步的探讨。

一、“西城驿—齐家冶金共同体”的提出

1.河西走廊地区早期冶金概况

就现有考古发现看,河西走廊地区的冶金活动在距今约4100~4000年的马厂文化晚期就已存在。在酒泉照壁滩、高苜蓿地分别出土有红铜锥、红铜块,张掖西城驿遗址出土了马厂晚期炼铜渣。此外,在走廊以东的永登蒋家坪遗址出土铜刀1件。整体看,这一时期河西走廊地区,铜器的发现并不多,冶炼遗址更少。至距今4000~3700年左右的西城驿文化时期[2,3],河西地区的冶炼活动规模空前,在张掖西城驿、金塔缸缸洼、火石梁、二道梁、一个地窝南二号、敦煌西土沟等遗址都有大量冶金遗物发现。仅就张掖西城驿遗址来看,出土大量西城驿文化的矿石、炉渣、炉壁、鼓风管、石范等,包括铜器20余件。这一时期齐家文化人群和西城驿文化人群密切往来,在河西走廊多处遗址发现二者共存。在皇娘娘台、海藏寺、长宁、宗日等齐家文化遗址都发现了铜器[4]。距今3700年前后,四坝文化逐渐兴盛,在继承西城驿文化冶金技术的基础上,冶金技术不断创新发展。这一时期齐家文化在河西走廊部分遗址与四坝文化仍有共存,距今约3500年前后逐渐退出这一区域。

河西走廊地区距今4000~3700年的冶金活动年代早、规模大、所处地理位置特殊,对于理解西北乃至中国地区早期冶金的诸多问题非常关键。在这一时期,河西走廊存在着西城驿和齐家两支考古学文化,也即可能存在两支从事冶金活动的人群。

2.河西走廊早期冶金的几个现象

西城驿文化人群和齐家文化人群都在进行着冶金活动,二者之间的关系主要体现在以下几个现象上。

(1)齐家文化铜器的年代初步被定在距今4000~3500年前后,可划分为早晚两段,早段年代在距今4000~3700年,主要遗址有武威皇娘娘台、海藏寺、青海宗日、长宁等,晚段铜器年代在距今3700~3500年左右[5]。从西城驿、缸缸洼等遗址来看,西城驿文化与齐家文化共存的年代为距今4000~3700年左右,这既是二者共同进行冶金活动的年代,也是齐家文化早期铜器的年代。

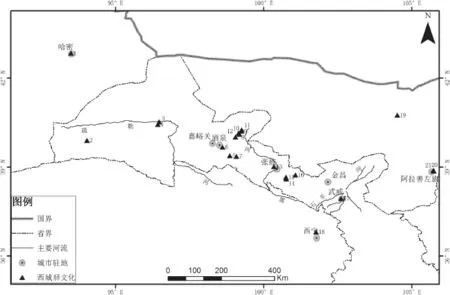

图二 西城驿文化分布示意图

(2)西城驿遗址二期冶金活动兴盛,出土铜器主要有铜锥、环、泡、条、管、镜(范)等,材质上以红铜为主,合金中以砷铜为主,锡青铜次之,在加工技术上,主要以热锻为主[6]。从已公布材料来看,青海宗日发现齐家铜器十余件,以饰品为主[7],已做检测的3件器物均为砷铜[8]。皇娘娘台遗址铜器器类有刀、锥、凿、钻、环等,经鉴定的13件铜器均为红铜,多为锻制[9]。这几处遗址铜器的器类、材质、工艺相近,西城驿文化与齐家文化共存,二者的铜器难以区分。

(3)以往认为齐家文化分布的西界仅达河西走廊的武威地区,最西界未能超越甘肃永昌县[10]。近几年的发现证明,在河西走廊西段亦多见齐家文化的陶器,表明其分布已至酒泉(图一)。西城驿文化东起武威,西至瓜州、敦煌,甚至远达新疆东部,在青海及内蒙境内也有发现[11,12,13,14]。主要分布在张掖、酒泉地区,集中在黑水河流域[15](图二)。从目前的考古资料看,以酒泉为界,以西地区西城驿文化单独出现,如潘家庄、西土沟等,以东往往与齐家文化共存[16],如酒泉西河滩、金塔缸缸洼、火石梁、二道梁、一个地窝南二号、张掖西城驿、民乐五坝、武威皇娘娘台等。在齐家文化和西城驿文化共存的遗址中,大部分与早期冶金活动有关,即齐家文化与西城驿文化多共存于冶金遗址,这种状态也使二者的冶炼技术难以区分。

从上述现象来看,不论从冶金出现时间,铜器形制、材质,抑或从冶炼遗址的空间分布及冶炼加工技术上,都无法将距今4000~3700年间西城驿文化和齐家文化的冶金区分开来,两者呈现出一种“混合”状态。故在此提出“西城驿—齐家冶金共同体”这一概念,以便更好地认识河西走廊距今4000~3700年前后冶金活动中的这一特殊现象。

二、“西城驿-齐家冶金共同体”的面貌

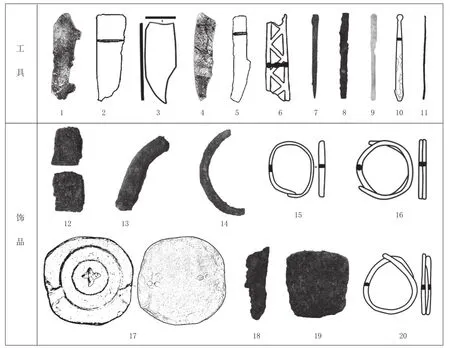

图三 “西城驿-齐家冶金共同体”铜器

通过近几年的考古发掘与研究,我们对“西城驿—齐家冶金共同体”的冶金活动已有了初步的认识。这一共同体的冶金活动年代为距今4000~3700左右,主要集中在河西走廊的黑水河流域。从西城驿、缸缸洼等遗址矿石的铅同位素分析看,矿石主要来自走廊北部的北山地区[17]。矿料分两种,一种数量较多,为仅含铜的氧化矿石,有些残留一定的硫化矿物。一种数量较少,但对合金配制起关键作用,为含砷、铅、锑等合金元素的矿石。当时使用了“氧化矿——铜”的冶炼工艺,以冶炼红铜为主。存在先冶炼纯铜,在冶炼流程后段添加含砷、锡等合金元素的矿石炼制青铜合金的技术[18,19]。铜器均为小型器物,器类主要为工具、饰品(图三),工具主要有锥、刀、钻、长条形器等,饰品主要有指环、耳环、管、泡、铜镜等[20]。材质有红铜、砷青铜、锡青铜、锑青铜,以红铜为主,砷铜次之。加工技术以热锻为主,铸造次之,逐渐形成石范铸造传统。这一时期的冶金聚落主要分布在黑河以西靠近北山的宽阔地带。各冶金聚落都以从事农业为主、兼有饲养,并进行着制陶、治玉等各类手工业生产,与同时期不存在冶金活动的聚落之间在聚落组成和生业形态方面存在一定差异,体现出一定的先进性。推测当时各冶金聚落独立进行冶金活动。当时采矿遗址和冶炼遗址相分离,矿石远距离运输到各聚落冶炼。从冶炼红铜,到后期添加含合金元素矿石,再到器物生产,都在聚落内完成,冶炼活动有相对独立的空间(图四),尚未实现冶炼和铸造的空间分离[21]。形成了与辽西、中原迥然不同的早期冶金格局。就全国范围看, 不论在冶金格局、冶炼规模还是技术传统、器物特征上,这一时期河西走廊已形成了一个独立的冶金区域,其辐射地域已至新疆东部、青海、内蒙等地[22]。

三、“西城驿-齐家冶金共同体” 的源流

冶金共同体中的两支人群有着各自明显的特征,在文化内涵上有较大的差异。两支人群到底是什么关系,他们的冶金技术分别来自何处,各自在早期冶金活动中扮演着怎样的角色,发挥着什么样的作用?这些问题我们将在下面加以探讨。

1.文化传承下的冶金技术传承

本世纪初,研究者初步建立起了河西走廊地区史前考古学文化的发展序列[23]。后来随着新资料的增加,这一序列得到进一步完善,走廊东部为马家窑文化—半山文化—马厂文化/齐家文化/“过渡类型”遗存—董家台文化—辛店文化/沙井文化,走廊西部为马家窑文化—马厂文化—“过渡类型”遗存/齐家文化—四坝文化—骟马文化。在东部序列中,齐家文化与马厂文化和“过渡类型”遗存在年代上交错,它们曾一度并存。西部序列中的齐家文化与“过渡类型”遗存的年代也有共存[24]。随着近年来张掖西城驿遗址的发掘,“过渡类型”遗存被研究者命名为西城驿文化[25,26]。在此基础上建立了黑河流域史前文化序列:马家窑—半山—马厂/齐家—西城驿/齐家—四坝/齐家—骟马/沙井。齐家文化与这几支文化的关系更为明了,它与马厂文化晚段、西城驿文化以及四坝早段都有过共存[27]。

通过对西城驿各期遗存的分析,可以确定马厂文化、西城驿文化、四坝文化是前后延续的几支文化,自马家窑文化以来一脉相承。也可看做是一支人群的承继与发展。而齐家文化被认为是东部文化传统,其在河西走廊的出现是东部人群西进的结果[28,29,30]。相对于前者而言,他是一个“外来者”。

甘青地区的冶金可追溯到马家窑时期,但马家窑文化时期是否存在冶金曾有争议。有学者对马家窑文化在距今4750年前后是否能生产锡青铜提出疑问。但正如李水城所言,在没有确凿的证据之前,不能轻易否定马家窑文化冶炼合金铜的实力。联想到同一时期世界其他文明古国在冶金术方面取得的成就,在中国西北地区发现个把青铜合金制品也并不值得大惊小怪[31]。其实在东乡林家遗址除发现马家窑铜刀外,在灰坑(H54)中还发现有“铜碎渣”,为铜铁共生矿冶炼不完全的产物[32]。铜碎渣的发现并非孤例,在该遗址T57第4层也发现有两块因风化而成碎块[33]。多块碎铜渣的出土证明马家窑文化已经开始了冶金实践[34]。看来,马家窑时期存在冶金已是不争的事实。在永登蒋家坪、酒泉高苜蓿地、照壁滩马厂文化遗址曾发现铜刀、铜锥、铜块,在张掖西城驿遗址发现马厂时期炼铜渣,说明马厂时期至西城驿文化时期,冶炼活动兴盛,在河西形成了一个冶金中心。从文化传统的角度来看,西城驿文化的冶金技术应承自于马厂,溯源至马家窑文化,体现出冶金技术传承与文化传承的统一[35]。

就齐家文化来看,只是在相当于齐家文化中期的武威皇娘娘台、海藏寺、青海宗日、长宁等遗址出土了一些铜器,尽管在皇娘娘台也发现有铜渣[36],但不能确定为炼铜渣还是熔铜渣,无法确定在当地是否存在着冶炼。而且在皇娘娘台、长宁遗址,都发现有西城驿文化遗存。齐家文化晚期,在大何庄、秦魏家、齐家坪、磨沟、新庄坪、商罐地、杏林、魏家台子、沈那、尕马台、总寨等多处遗址中也只发现铜器,未见冶炼的证据。

从上面分析看出,在河西地区,西城驿文化在文化传承和冶金技术传承上,脉络清晰可查,而齐家文化则相反。由于齐家文化出土铜器数量较大,自上世纪80年代以来探讨中国早期冶金问题时,被视为中国早期铜器的典型代表。在讨论中,有不少国内外学者将齐家文化的铜器来源指向欧亚草原[37,38,39,40,41,42]。随着西城驿冶金遗存的发现和学界对齐家文化铜器认识的深化,对齐家冶金来源问题又有了新的认识。李水城认为,正是西城驿文化形成的冶炼中心对齐家文化产生了强大的吸引力,促使其迫不及待地西进[43]。我们暂不论齐家文化西进河西走廊是否是奔着西城驿文化冶金来的,但有一点可以看出,齐家文化冶金技术(铜器)的出现确实是齐家到达河西走廊以后的事。就器物形态和冶炼技术而言,在距今4000~3700年内,还难以看出其与欧亚草原的冶金存在直接的联系。可以这样说,西城驿文化是较先掌握冶炼技术和从事冶炼活动的人群,齐家文化的冶金技术直接来源于西城驿文化。

(2)文化交流中的冶金技术交流

根据正在考古发掘的西城驿遗址规模估计,产出的铜料数量不少。从文化分布看,西城驿文化在黑河流域及以西地区,遗址数量相对少,所见铜器皆为小件,其用料与冶炼产品数量存在较大出入,如何解释?一个可能是存在金属料或金属器的输出,即输向西城驿文化分布中心之外的地区。如果存在这种传播,西城驿人群、齐家人群在传播中都发挥了一定作用。

从西城驿文化分布看,其中心区域在黑河流域的中下游地区,其最西到敦煌(西土沟遗址),西北到达新疆东部(天山北路遗址),南到青海(长宁遗址),东到武威皇娘娘台遗址,北进入内蒙古阿拉善地区。在敦煌西土沟遗址,发现有炼铜渣,表明了西城驿冶炼活动的独立存在;天山北路墓地仅见西城驿文化遗存而不见齐家遗存,仅出土铜器,不见冶炼的证据。但是可以推定,这两处遗址的冶金与齐家文化关系不大。即冶金技术从黑河向西传播时,主要是西城驿文化在发挥作用。在青海宗日遗址仅见齐家不见西城驿遗存[44,45],长宁遗址及走廊东部的皇娘娘台遗址以齐家为主、有西城驿遗存,这可能是齐家文化和西城驿文化对冶金技术共同传播的结果。

西城驿文化之后四坝文化崛起,西城驿时期形成的冶金传统在这一时期得到了承继和进一步发展,而且出现了一些新因素,如喇叭口耳环、竖銎斧、权杖首等具有浓厚草原或西方风格的器物,暗示河西走廊与欧亚草原等地的交流。此时齐家文化已逐渐进入晚期,在河西走廊地区的势力日趋衰落,但在部分四坝文化遗址中能见到其影子,而这些遗址是与铜冶金密切相关的遗址,如张掖西城驿遗址三期遗存(四坝早段)、砂锅梁、火烧沟墓地等。从西城驿遗址第三期发掘看,齐家人群与四坝人群在河西走廊地区依然经历了较长时期的共存或交流,时间约为距今3700~3500年。此时在洮河、湟水流域,出现了大量齐家的铜器,包括一些新的器物,已形成了一个新的中心,但是这一中心至今仍未发现冶炼的证据。从材质特点、加工技术、器物形态的相似性来看,洮、湟中心的冶金技术应属于河西走廊的冶金传统。这很可能是与四坝文化保持密切交往前提下齐家文化对河西走廊冶金产品不断接受、获取的结果。

四坝文化向西的影响达到哈密地区,向东与洮、湟流域的齐家文化有密切往来。向南对青海境内的同时期文化有一定影响,向北进入额济纳地区。这一时期,对走廊以东甚至中原地区的冶金产生影响的是齐家文化。张天恩曾指出,齐家文化确与二里头文化存在过相互影响的关系,而且年代可以早到二里头文化二期[46]。齐家文化与二里头文化的接触,使二里头冶铜工业发生了一次深刻的变化,从而避免了后者重复探索、发现锡铜合金工艺的漫长过程,通过一个快捷的途径进入了青铜时代[47],东龙山文化无疑建立起了两者相互沟通的重要桥梁[48]。

总之,目前还没有直接的证据表明齐家进行独立的冶金生产,齐家人群在早期冶金活动中所扮演的角色,更像是一个传播者。而河西走廊的马厂、西城驿、四坝人群才是冶金技术的真正掌握者和铜器的主要生产者。

四、结语

在距今4000~3700年左右的河西走廊地区,西城驿文化和齐家文化在冶金遗址多有共存,二者冶金面貌难以区分,形成“西城驿-齐家冶金共同体”。这一共同体在冶金格局、冶金规模、技术特征、器物形态等方面已呈现出自身的特色,在河西走廊地区形成了一个独特的冶金区域。这一时期,西城驿人群在冶金技术的传播上发挥了主要作用。在距今3700年前后,四坝文化冶金技术进一步发展,与欧亚草原冶金交流加大,齐家文化将从西城驿、四坝文化人群那里获得的冶金产品或冶金技术带到了走廊以东地区,在洮、湟流域齐家文化铜器数量陡增,可能对二里头的冶金技术产生了一定的影响。在早期冶金发展中,马家窑—马厂—西城驿—四坝人群是冶金技术的主要掌握者,齐家文化正是通过与这支人群在不同阶段的接触和交流,获取并广泛传播了冶金产品或冶金技术,从而对中国其他区域早期冶金技术产生不同程度的影响。

北京大学李水城教授对本文进行了悉心修改,甘肃省文物考古研究所杨谊时博士、孙明霞女士为本文绘制了部分插图,在此致以诚挚谢意!

[1]冶金遗址原指以冶炼为主要遗存内容的遗址,本文泛指包含冶炼遗存的遗址。早期冶金遗址的年代下限以四坝文化年代下限为界,约为距今3300年。

[2]甘肃省文物考古研究所等.甘肃张掖市西城驿遗址[J].考古,2014(7):3-17.

[3]陈国科,王辉,李延祥.西城驿遗址二期遗存文化性质浅析[C]//甘肃省文物考古研究所等.早期丝绸之路暨早期秦文化国际学术研讨会论文集.北京:文物出版社,2014:22-33.

[4]陈国科.齐家文化与四坝文化铜器年代再认识[C]// 2015中国·广河齐家文化与华夏文明国际研讨会论文集.北京:文物出版社,2016:148-154.

[5]陈国科.齐家文化与四坝文化铜器年代再认识[C]// 2015中国·广河齐家文化与华夏文明国际研讨会论文集.北京:文物出版社,2016:148-154.

[6]陈国科,李延祥,潜伟,王辉.张掖西城驿遗址出土铜器初步研究[J].考古与文物,2015(2):129-142.

[7]青海省文物考古研究所,海南州民族博物馆.青海铜的县宗日遗址发掘简报[J].考古,1998(5):1-14,35.

[8]徐建炜.甘青地区新获早期铜器及冶铜遗物的分析研究[D].北京:北京科技大学学位论文,2009.

[9]孙淑云,韩汝玢.甘肃早期铜器的发现与冶炼、制造技术的研究[J].文物,1997(7):75-84.

[10]李水城.四坝文化研究[C]//苏秉琦主编.考古学文化论集(三).北京:文物出版社,1993:80-120.

[11]吕恩国,常喜恩,王炳华.新疆青铜时代考古文化浅识[C]//宿白主编.苏秉琦与中国当代考古学.北京:科学出版社,2001:172-193.

[12]青海省文物考古研究所.青海大通长宁遗址[C]// 2006年中国重要考古发现.北京:文物出版社,2007:27.

[13]北京大学考古文博学院,内蒙古阿拉善博物馆.内蒙古阿拉善左旗苏红图遗址调查简报[J].考古与文物,2016(1):3-8.

[14]内蒙古自治区文物考古研究所,国家博物馆等.内蒙古阿拉善右旗史前文化调查简报 [J].草原文物,2014(2):9-15.

[15]陈国科,王辉,李延祥.西城驿遗址二期遗存文化性质浅析[C]//甘肃省文物考古研究所等.早期丝绸之路暨早期秦文化国际学术研讨会论文集.北京:文物出版社,2014:22-33.

[16]陈国科,王辉,李延祥.西城驿遗址二期遗存文化性质浅析[C]//甘肃省文物考古研究所等.早期丝绸之路暨早期秦文化国际学术研讨会论文集.北京:文物出版社,2014:22-33.

[17]陈国科.黑水河流域早期铜矿冶遗址研究[D].北京:北京科技大学博士学位论文.2015.

[18]李延祥,陈国科,潜伟,王辉.张掖西城驿遗址冶铸遗物研究[J].考古与文物,2015(2):143-152.

[19]陈国科,李延祥,王辉.金塔县火石梁遗址冶铜遗物的检测分析研究.待刊.

[20]西城驿文化末期出现铜镜石范,年代在距今3700年前后。[21]陈国科.黑水河流域早期铜矿冶遗址研究[D].北京科技大学博士学位论文.2015.

[22]陈国科.黑水河流域早期铜矿冶遗址研究[D].北京科技大学博士学位论文.2015.

[23]王辉.二十世纪甘肃考古的回顾与展望[J].考古,2003(6):7-18.

[24]李水城,水涛,王辉.河西走廊史前考古调查报告[J].考古学报,2010(2):229-263.

[25]陈国科,王辉,李延祥.西城驿遗址二期遗存文化性质浅析[C]//甘肃省文物考古研究所等.早期丝绸之路暨早期秦文化国际学术研讨会论文集.北京:文物出版社,2014:22-33.

[26]李水城.“过渡类型”遗存与西城驿文化[C]//甘肃省文物考古研究所等.早期丝绸之路暨早期秦文化国际学术研讨会论文集.北京:文物出版社,2014:9-21.

[27]甘肃省文物考古研究所等.甘肃张掖市西城驿遗址[J].考古,2014(7):3-17.

[28]王辉.甘青地区新石器—青铜时代考古学文化的谱系与格局[C]//考古学研究(九).北京:文物出版社,2012:210-244.

[29]陈国科,王辉,李延祥.西城驿遗址二期遗存文化性质浅析[C]//甘肃省文物考古研究所等.早期丝绸之路暨早期秦文化国际学术研讨会论文集.北京:文物出版社,2014:22-33.

[30]李水城.“过渡类型”遗存与西城驿文化[C]//甘肃省文物考古研究所等.早期丝绸之路暨早期秦文化国际学术研讨会论文集.北京:文物出版社,2014:9-21.

[31]李水城.西北与中原早期冶铜业的区域特征及交互作用[J].考古学报,2005(3):239-278.

[32]孙淑云,韩汝玢.甘肃早期铜器的发现与冶炼、制造技术的研究[J].文物,1997(7):75-84.

[33]甘肃省文物工作队等.甘肃东乡林家遗址发掘报告[C]//考古学集刊(4).北京:中国社会科学出版社,1984:111-161.

[34]潜伟.新疆哈密地区史前时期铜器及其与邻近地区文化的关系[M].北京:知识产权出版社,2006.

[35]此处只是较强调从马家窑文化至西城驿文化冶金的传承性,并不意味着马家窑冶金技术一定是本土生发,其来源仍依赖于今后新资料的发现及进一步研究。

[36]甘肃省博物馆.甘肃武威皇娘娘台第四次发掘报告[J].考古学报,1978(4):421-448.

[37]安志敏.试论中国的早期铜器[J].考古,1993(12):1110-1119.

[38]Fitzgerald-Huber,L.G.Qija and Erlitou:The question of contracts with distant cultures [J].Early China. 1995(20):17-67.

[39]Mei Jianjun.Copper and Bronze Metallurgy in Late Prehistory Xinjiang:Its Cultural Context and Relationship with Neighbouring Regions [M].Oxford:Archaeo- press, 2000:62-63.

[40]Mei Jianjun. Qijia and Seima-Turbino:The question of early contacts between Northwest China and the Eurasian Steppe[J].Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities.2003 (75):31-54.

[41]刘学堂,李文瑛.中国早期青铜文化的起源及相关问题新探[C]//藏学学刊(第3辑).成都:四川大学出版社,2007:1-63.

[42]杨建华,邵会秋.中国早期铜器的起源[J].西域研究,2012(3):52-65.

[43]李水城.“过渡类型”遗存与西城驿文化[C]//甘肃省文物考古研究所等.早期丝绸之路暨早期秦文化国际学术研讨会论文集.北京:文物出版社,2014:9-21.

[44]青海省文物考古研究所,海南州民族博物馆.青海铜的县宗日遗址发掘简报[J].考古,1998(5):1-14,35.

[45]陈洪海,格桑本,李国林.试论宗日遗址的文化性质[J].考古,1998(5):15-26.

[46]张天恩.天水出土的兽面铜牌饰及有关问题[J].中原文物,2002(1):43-46.

[47]张天恩.二里头文化青铜铸造业发展基础管窥[C]//西部考古(二).西安:三秦出版社,2007.

[48]张天恩.论关中东部的夏代早期文化遗存[J].中国历史文物,2009(1):17-24.