上海和武汉光电子信息产业集群的比较分析

2017-08-13王小芳余晓燕

王小芳 余晓燕

摘 要:光电子信息产业是中国为数不多具有自主知识产权的高新技术产业,其发展不仅受到国家的重视,还成为各地区发展的焦点。光电子产业的形成离不开政府的推动。上海和武汉是国内光电子产业发展的龙头,对其他地区光电子产业的发展能起到引领和辐射作用。为更好地促进光电子产业发展,文章以这2个地区为代表,从集群的角度对比分析了上海和武汉光电子产业集群的形成、集群类型和发展中的问题,为两地光电子产业集群的发展提出一些对策建议。关键词:产业集群;光电子信息产业;产业政策中图分类号:F 407.6 文献标识码:A 文章编号:1672-7312(2017)06-0655-05

Comparative Analysis of Shanghai and Wuhan

Optoelectronic Information Industry Clusters

WANG Xiao-fang,YU Xiao-yan

(College of Management,University of Shanghai for Science and Technology,Shanghai 200090,China)

Abstract:The photoelectron information industry is one of the few high-tech industries with independent intellectual property rights in China.Its development has not only been paid attention to by the state,but also become the focus of the development of various regions.The formation of the photoelectron industry cannot be separated from the governments push.Shanghai and Wuhan have been leading the development of optoelectronics industry in China,which play a leading and radiated role in the development of photoelectron industry in other areas.In order to accelerate photoelectron industry,taking the two areas as an example,the paper analyses Shanghai and Wuhan optoelectronic industry formation,cluster types and problems in the development from the perspective of cluster and puts forward some countermeasures and suggestions for the further development of electronic industrial clusters.

Key words:industry cluster;optoelectronic information industry;industrial policy

0 引 言目前世界光電子产业呈现加速发展趋势。据PIDA(光电科技工业协进会)最新统计,2014年全球光电产值达到5 766亿美元,2015年产值超过6 000亿美元。PIDA认为,未来5年市场趋势还是在通讯、能源、照明等领域。光电子信息产业是我国新兴的战略性产业,目前已形成环渤海、长三角、珠三角以及中西部4大产业聚集区。上海和武汉地区的光电子信息产业集群在国内出现最早,发展较为成熟,在全国光电子市场中的份额超过50%.两地的光电子产业集群差不多同时起步,借助新兴产业势头以及战略性信息产业政策优势快速发展,目前均已进入成熟阶段,增长速度开始放缓。两地的光电子产业集群在演进过程中形成了不同的模式、特点,面临不同的挑战和问题。对比分析两地光电子产业集群形成与演进路径,借鉴彼此成功经验,警惕其问题与缺陷,对促进两地未来光电产业的发展将有所启示。目前关于光电子信息产业的研究主要集中在单一地区或整体产业的集群竞争力、创新要素以及发展对策的分析。徐顽强,李华君(2008)等人运用产业集群竞争力分析模型——GEM模型对武汉光电子产业集群竞争力优势进行了综合分析。肖泽磊,项喜章(2009)等人从集群角度分析创新要素集聚给“中国光谷”带来的竞争优势。王灏(2013)以上海为例,研究中国光电子产业区域创新网络构建。胥朝阳,薛雨静(2013)从全球视角研究武汉光电子产业竞争力的提升。王季云(2015)从模块化视角出发,以武汉高新技术产业园区光电子信息产业为例,研究“科研—标准—产业”同步发展的模式。在我国目前光电子产业发展增速减缓的背景下,从集群角度对比分析了上海与武汉两地光电子产业集群的形成模式以及类型,深入探究了集群发展中存在的问题,并提出相应的对策建议。

1 上海和武汉光电子产业集群形成动力与模式

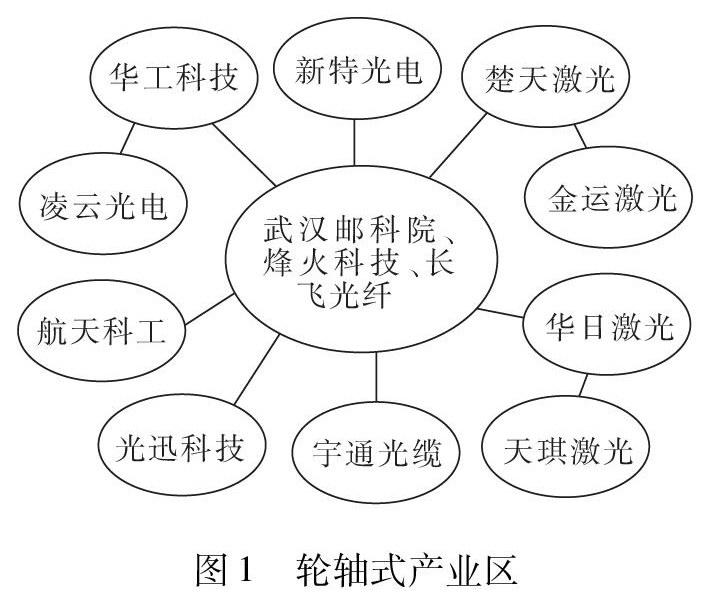

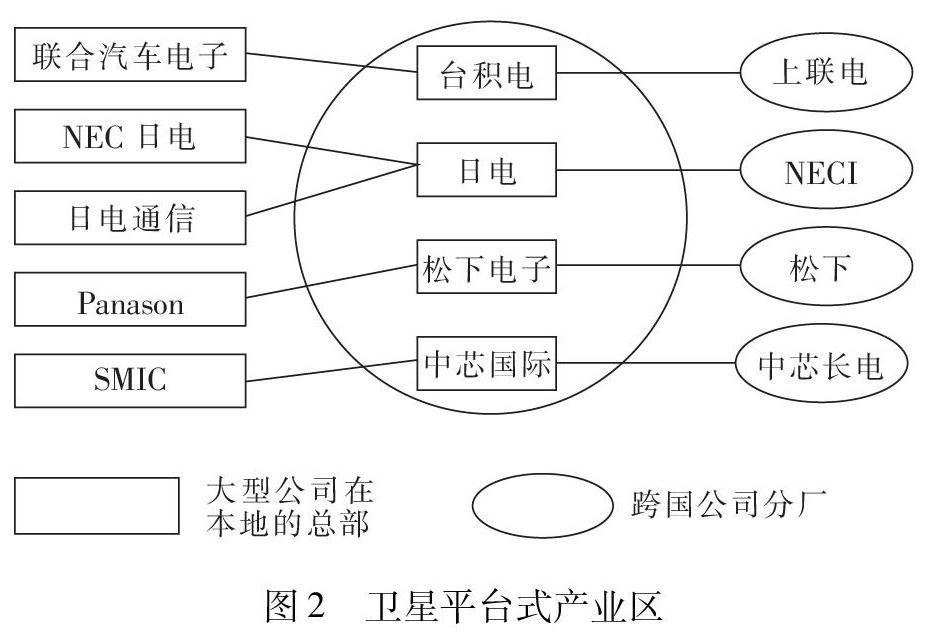

上海与武汉光电子产业集群差不多同时起步,且都在一定程度上受到政府的支持。然而,两地光电子产业形成的主导力量有所不同,武汉属于政府主导的自上而下型,上海属于市场主导的自下而上型。从地理形态来看,在集群发展过程中,上海和武汉光电子产业集群分别形成了卫星平台式产业区和轮轴式产业区。

1.1 政策推动促进光电子产业集群的形成光电子信息产业是国家战略性新兴产业,由于其具有特殊性,无论采取何种模式,都离不开政策的支持。2000年4月,上海浦东光电子工业园挂牌成立,上海光电子产业进入一个新的发展阶段。2001年7月,原国家计委正式发文批复,同意在武汉东湖高新区建立国家光电子产业基地,即“中国光谷”。此后上海和武汉光电子信息产业都以园区的形式集聚发展,且带动了地区相关产业发展,群体优势逐步显现出来。政府在产业集群发展中发挥着指导、协调、监督和服务等方面的功能。政府的介入对产业集群的可持续发展是必要的,既不能过度干预也不能缺失。上海和武汉光电子信息产业集群的形成并不是简单地在萌芽期呈现政府主导的模式,同时依靠一定的科研基础。在上海光电子产业形成过程中,交大、上激光、上海光机所等大学科研机构起到了重要的支撑和推动作用。光谷聚集了42所高等院校,56个国家、省部级科研院所,58名两院院士,20多万各类专业技术人员和100多万在校大学生,是中国智力密集区之一。在具体发展过程中,政府根据实际情况进行调整规划,从而加速了光电子信息产业集群的形成。

1.2 两地不同的集群发展驱动力

1.2.1 上海光电子产业集群自下而上的驱动力90年代由于大量外国资本和企业的涌入,上海光电子信息产业在市场的推动下形成的,集聚到上海的光电子企业主要依靠城市自身条件以及资源实现集聚。在城市自身水平上,上海金融业十分发达,工业基础良好,交通体系完善,配套基础设施供应齐全,凭借这些良好的区位优势,吸引了不少国际产业的转移,带来了资金和技术,加快了光电子产业的衍生。在光电子信息产业资源市场上,上海拥有相对充足的本国资金和外来资本、技术、人才等核心要素,通过风险资本投融资体系、信息服务和科技服务、技术转让、人才流动等途径实现资源有效配置,促进了上海光电子产业集群的形成和发展。

1.2.2 武汉光电子产业集群自上而下的驱动力光谷的形成依托于国家政策和科研机构,是自上而下型的。政府在光电子产业集群形成过程中扮演着双重角色,既是参与者又是管理者。一是通过制度制定、规划指导、政策促进为企业集聚提供制度保障与政策支持。武汉市政府、东湖高新区管委会等组织为光电子产业的发展制定了关于发展规划、人才、知识产权等方面的政策法规,比如《武汉市加快光电子信息产业集聚发展规划纲要(2014—2020年)》、《武汉市拓宽技能人才成长通道实施办法》、《武汉市知识产权促进和保护条例》等。二是为企业集聚提供公共服务与产品支持,促进产业集群内各个成员间的合作交流,扩大产业集聚效应。政府部门成为光电子产业集群不可或缺的其他组织系统。

1.3 两地不同的集群空间形态马库森在《光滑空间中的黏着点:产业区的分类》一文中,通过对美、日、韩、巴等4个国家,提出了4种典型的产业区类型:马歇尔式工业区、轮轴式工业区,卫星平台式工业区和国家力量依赖型工业区。上海和武汉光电子产业在集聚过程中,由于受到地理区位,国家重点、地方和国家政治、招商引资能力等的因素影响,各自形成了不同的集群形态。

1.3.1 武汉的轮轴式产业区从区域角度看,武汉光电子产业集群属于轮轴式产业区模式(如图1)。在区内,产业中的一个或几个垂直一体化的大企业支配,环绕较小的供应商或客商,小企业不一定和大企业进行沟通,但能够享受与大组织集聚的利益。例如,武汉长飞光纤、烽火科技、华工激光等企业在光通信和激光领域处在全国领先位置,技术水平达到一定程度。这些核心企业本地化程度高,它们与本地的科研院所,例如武汉邮科院、华中科技大学、武汉大学等有紧密合作,同时与区域外的供应商建立了一种相互信任、共享信息、共同获利的供应关系,同竞争者建立了相互激励、共同进步的竞争合作关系,与顾客建立了长期稳定、互惠共赢的合作伙伴关系。

1.3.2 上海的卫星平台式产业区从外商对上海直接投资集聚的类型来看,上海光电子产业集群具有卫星平台式的特征,可以看作是接待大型“卫星平台”型分厂,如美国、日本和我国台湾公司(例如中芯国际、NEC日电、松下电子、台积电)的卫星平台式产业区(如图2)。卫星平台式产业集群主要是本地和外来核心大企业投资当地工业园区,核心企业控制集群内企业的重大决策和要素来源。由于集群内的企业不具有相同的或相似的社会文化背景和制度环境,企业在本地和其他分支工厂间的个人交流并不多见,经济行为无法深深根植于或嵌入共同的圈内语言、交易规则和背景知识,对独特的当地文化也难以达到同一性,导致集群内要素关联度较低。光电子产业从生产要素方面来看属于技术、资本密集型行业。跨国公司对外直接投资是上海光电子产业资本输出和技术输出的主要形式。外商投资诱导光电子产业集群在张江高科技产业园区、漕河泾经济开发区等特色产业基地形成,其直接投资产生的空间集聚,又吸引新的外商入驻,扩大了光电子信息产业的规模和集聚效应。

2 上海与武汉光电子产业集群发展中的问题

上海和武汉光电子产业在集群形成和类型上有着很大不同,经过多年的发展,两地在集群发展过程中也面临着截然不同的问题。上海外来光电子企业较多,在文化背景,制度等方面的差异导致外资企业与本地企业联系少;在公共权力方面,武汉在公共服务供给和中介服务机构的培育上力度不足;在企业外部合作上,两地都有所欠缺。

2.1 上海光电子外资企业与当地关联度较低在经济全球化和国际贸易分工的背景下,企业转移成为一种趋势,新嵌入的企业融入到当地社会文化氛围中需要一个过渡期,因此会产生不同程度的根植性。产业集群的根植性是产业集群社会网络的一个根本特性,集群的经济行为深深地嵌入于当地社会关系、制度结构和文化土壤中。从企业角度来看,根植性特指外资企业与本土企业间持续稳定的关联性,包括原材料采购供应、上下游产品供应、技术转移和溢出效应等。上海凭借有力的区位条件、国家政策的支持吸引了国外光电子产业的转移。2000年,大型跨国公司中芯国际進驻张江,拉开了张江集成电路产业发展的序幕。同年11月18日,宏力半导体投资16.3亿美元在张江微电子产业基地开工建设。当核心企业确定地理位置后,会吸引一些与核心企业有一定上下游产业关系的企业,同时也会吸引一些与核心企业有竞争关系的企业到某一区域集聚。如在中芯国际和宏力成立的同时,也有台积电、埃派克森、英飞凌科技等国际领先企业在张江高科技园区内成立上海分公司,随后中芯国际旗下的中芯长电成立,企业间形成了整体联系,在当地形成了一个企业分工合作、密切产业关联的光电子产业集群体系。由于各个工厂和设施是互不相关而且是外向型的,复杂的技术系统、能源、信息等系统的建立难以扎根于当地社会,因此与上海本地相关企业的关联度比较低。反观武汉光电子产业集群,其行业领头羊主要是本土企业,如长飞光纤、烽火通信、华工激光、楚天激光等;中小企业主要是在大学、科研机构、本地大型企业及其他推动作用下产生的。来自同一衍生力量的本土企业由于交流成本较小,更容易加强联系。如武汉华工科技和华日激光主要依托于华中科技大学的技术支持,相关技术专家、研发机构人员更愿意进行交流沟通,企业间联系增多,能加速技术流动和相关经验的传授,提高企业的竞争力。武汉外来企业数量比上海少,整体上企业扎根于当地,根植性较好,企业入驻相对稳定。

2.2

政府公共权力失范不利于武汉光电子产业发展

在光电子产业集群的形成与发展过程中,武汉政府在履行社会服务职能时,由于对自身角色定位模糊、干预方式不当以及自身服务能力建设滞后等原因,未能及时履行好分内的管理服务职责,致使公共管理处在不确定的状态下,表现出典型的公共权力失范,主要体现在以下2个方面。一是公共服务的供给不足,包括生活服务设施、通讯基础设施、交通基础设施。武汉正在积极打造生活品质之城,但仍然需要做出努力,在通讯设备上,集群内外的电力线路,网络质量需要得到更大的改善和普及,在交通设施上,武汉站、武昌站以及天河机场是目前最完备的交通运输系统,与发达地区枢纽数量相比较少,还需要不断加强交通设施的基础建设。二是中介服务机构的培育缺失。由于政府职能分化不足、下放权限较少,服务平台、信息平台、交易平台数量少,导致直接为光电子信息产业提供服务的金融机构、风险投资机构等中介组织发育不足,群内企业融资渠道不顺畅,阻碍了武汉光电子产业的进一步发展。而在光电子产业发展过程中,上海政府公共权力参与力度一直强于武汉。随着光电子产品市场的海外扩张,产品运输速度提高,在对外交通设施方面,上海政府加快建设航空枢纽,推进国际航运枢纽港建设,完善铁路综合交通运输通道。其次,光电子产业对技术创新有着高要求,因此在科研基础设施上,上海市努力打造高度集聚的重大科技基础设施群,形成以大科学设施为基础的综合性国家科学中心,此外还部署实施了一批重大科技创新战略项目和基础工程。最后信息化建设能够方便光电子企业间的相互交流和学习,使相关信息流动更加通畅,所以在信息化建设方面,十余年来政府累计投入信息化建设资金超过百亿,今后政府还将继续对信息化建设加大投入。

2.3 两地光电子产业集群外部合作意愿低合作是企业集聚在一起获取竞争优势的重要途径。通过合作,集群内部成员的相互关系越来越密切,集群发展的推动力更强。在两地光电子产业集群中,不管是外来企业与本土企业的相互合作,还是本地企业间的协作关系,两地光电子企业均存在外部合作意愿较低的问题。在武汉光电子产业集群中,各企业虽在地理位置上相互接近,但企业间的合作与互动较少。首先,光电子产业集群技术研发能力存在“软肋”,先进技术的掌控仍属于“凤毛麟角”,只有烽火科技、长飞、华工激光等较大的企业在光通信、光纤光缆、能量光电子方面掌握先进技术,群内大部分中小企业难以获得技术溢出效应,创新资源分布不均匀,企业间不具有能力上的互补性。其次,武汉光电子产业在光通信、激光领域形成完整的产业链,而在其他光电子领域没有形成长的价值链,使得多个企业之间难以具备形成最终产品的合作可能性,与企业生产相关的横向、纵向关联企业不会按照企业生产的价值链集聚。上海光电子企业类型较多,包括国有企业,外资企业、民资企业和科研机构衍生企业。除部分国有企业和科研机构衍生企业依靠本地技术外,大部分企业均是靠资本和技术输入的模式开展经济活动的。外资光电企业通过技术优势形成相对封闭和单向的技术通道,导致技术溢出较少,通道外的企业短期内无法获益,这对于本地创新能力的提升帮助很小。这种基于资本和技术输入渠道的企业与外部合作意愿较低。例如上海LED产业化水平国内领先,形成了完整的产业链。外资企业通过掌控分布于LED产品的外延、芯片和封装等各个环节的专利,建立起完整的专利壁垒。本地科研机构虽然创新活动频出,但并非外部企业的核心技术提供方,技术输出较少,因此尚未进入产业核心领域。缺乏核心技术的中小企业在争取技术合同的同时也变得难以在本地立足。

3 结论与建议通过上海与武汉两地的对比分析可知,在光电子产业集聚形成初期,政策扶持作用奠定了光电子产业形成的基石;在集群形成模式上,由于政府和市场作用力度不同,导致不同的集群形成模式;在空间形态上,由于受到地理区位,国家重点、地方和国家政治、招商引资能力等因素的影响,各自形成了不同的集群形态。在集群发展过程中,上海在吸引外资方面具有相对优势,因此武汉可借鉴上海招商引资方面的经验:如加大外资企业优惠扶持力度等。同时为了加强上海外资企业与本地企业的联系,大力促进内生型企业集群的发展,外资企业应积极寻找促进区内各经济主体交流和互动的渠道,本土企业也需要抓住外国企业进入的机会,主动加强与外资企业的联系,借鉴其相关经验和技术。 在光电子产业集群发展的外部环境上,武汉应向上海学习,实施规范到位的政府公共权力。一方面,政府在提供良好行政服务的同时,加大投入,在生活服务、通讯设备、交通运输等公共服务上为企业提供有效保障。另一方面,积极完善企业孵化、技术、资金、人才、信息、咨询等服务系统,大力促进中介组织发育,完善产业集群支持体系。在企业外部合作方面,两地应加强企业之间的沟通合作,实现众多企业相互关联的技术、资源上的优势互补,使个体企业在竞争中能从集群整体获利,集群也能在企业的良性竞争中提升优势。比如,可通过联合技术开发等形式来解决一些共性的技术问题,还可以建立战略联盟,实现创新资源和创新成果的共享。

参考文献:

[1] Markusen A.Sticky places in slippery space:a typology of industrial districts[J].Economic Geography,1996,72:293-313.[2] Micheal E Porter.Clusters and new economics of competition[J].Harvard Business Review,1998(11):20-25.

[3] 张国安.基于产业集群理论的高新园区发展研究——中国光谷的发展思考[J].科研管理,2002(5):31-35.

[4] 张治河,金 鑫.我国“光谷”建设的问题及对策[J].中国软科学,2003(1):47-50.

[5] 严炜炜,张 敏.面向创新集群的跨系统信息服务融合推进——以光电子信息产业为例[J].情报理论与实践,2016(3):113-117.

[6] 沈小平,李传福.创新型产业集群形成的影响因素与作用机制[J].科技管理研究,2014(14):144-148.

[7] 马 扬,凡 雨.导向需求周期理论及其技术创新的演变[J].科学管理研究,1999(2):8-12.

[8] 马成文,田 杰.中关村信息产业集群模式及其启示[J].情报杂志,2012(3):108-111.[9] 王緝慈.创新的空间——企业集群与区域发展[M].北京:北京大学出版社,2001.

[10]张云伟,曾 刚,程 进.基于全球通道与本地蜂鸣的张江IC产业集群演化[J].地域研究与开发,2013(3):38-43.

[11]于 珍.中国电子信息产业集群的类型及实证分析[J].山东大学学报:哲学社会科学版,2010(4):88-94.

[12]聂 鸣,杨大进.武汉光电子产业价值链及其竞争力分析[J].科技进步与对策,2003(18):63-65.

[13]陈勇江.产业集群中政府公共权力失范与合理规制[J].江海学刊,2008(6):84-87.

[14]马建会.产业集群成长机理研究[M].北京:中国社会科学出版社,2007.

[15]盖文启.创新网络——区域经济发展新思维[M].北京:北京大学出版社,2002.

[16]张治河,黄海霞,谢忠泉,等.战略性新兴产业集群的形成机制研究——以武汉·中国光谷为例[J].科学学研究,2014(1):24-28.[17]王 竣.上海光电子产业发展现状相关建议[J].商业经济,2011(20):94-95.[18]张国安,夏喜全.“武汉·中国光谷”光电子产业集群中面临的瓶颈及对策建议[J].中国软科学,2007(11):23-30.

[19]王 灏.中国光电子产业区域创新网络构建研究——以上海市为例[J].科技管理,2014(8):90-95.

[20]陈 平,盛 亚.集群发展的国际经验:提升我国产业集群竞争力[M].浙江:浙江大学出版社,2007.(责任编辑:王 强)