无财产可供执行案件退出机制研究

——与瑞士立法例之比较

2017-07-21华东政法大学法律学院上海200050

吕 澄(华东政法大学 法律学院,上海 200050)

无财产可供执行案件退出机制研究

——与瑞士立法例之比较

吕 澄

(华东政法大学 法律学院,上海 200050)

在如今经济下行的总体形势下,法院中无财产可供执行案件日渐增多,与此同时,现有执行程序不完善,破产程序无法起到其应有的作用,都使得无财产可供执行案件长期滞留在执行程序中成为一大难题。考察瑞士债务执行和破产程序,与我国现行体制有较大差别,其宏观上将债务执行程序和破产程序浑然天成地在一部法律中进行规定,微观上通过程序的分流与转换等形式,两大程序相互协调。我国可以借鉴瑞士立法例,建立程序分流机制,通过对分流时间以及释明权等问题的规定,完善无财产可供执行案件退出机制。

无财产;可供执行;退出;破产

由于经济下滑等客观因素影响,司法实践中涌现出许多无财产可供执行案件。据统计,绝大部分法院受理的执行案件中,被执行人确无财产可供执行的案件比例大约在20%~40%之间[1]。但现行的参与分配、终结本次执行等制度并未从根本上解决这些案件的退出问题。与此同时,现有破产制度不能发挥良好作用。在市场经济体制下,破产制度是不能适应市场要求的部分企业在经营不善时退出市场的重要途径。但我国自《破产法》颁布以来,破产案件数量并未和实际经济发展程度相匹配。我国的情况诚如最高人民法院江必新副院长所说的:“美国近些年每年受理破产案件在250万件以上,不存在无财产可供执行案件难退出的问题。而我国每年破产案件才两千件左右,符合破产条件却又无法退出执行程序的却在几十、上百万件以上”[2]。所以实践中出现了许多无财产可供执行的案件,在进入执行程序后,却滞留在了执行程序内,无法形成良好的市场退出机制。

一、瑞士债务执行与破产程序概述

瑞士的独特性在于其独特的立法结构,瑞士将强制执行与破产一并规定在了《瑞士联邦债务执行与破产法》中。同时又规定了其他的债务执行制度,多项制度齐头并进,协调配合。笔者希望通过对瑞士债务执行和破产程序的介绍,能够对我国的无财产可供执行案件的退出机制有一定的借鉴。

一方面,在立法结构上,《瑞士联邦债务执行与破产法》主要可以分为三个部分:总则、债务执行与破产制度。债务执行分为三类:破产式债务执行、抵押物变价式债务执行和资产扣押式债务执行。破产制度中则规定了破产程序、冻结令、和解程序等内容。

另一方面,在程序构建上,瑞士的民事执行程序始于执行申请的提出。《瑞士联邦债务执行与破产法》第67条:“执行申请应书面地或口头地向执行事务局提出。”同时申请中应当叙明债权人及债务人的基本信息、债权额和债权依据。收到执行申请后,债务执行局发出支付令。此时,若被执行人提出异议或法院作出裁决,执行程序中止,若未出现上述中止事项,债权人可提出继续执行申请。

执行事务局在收到继续执行申请后,案件得以进入债务执行程序。如上所述,债务执行程序可分为三种,这三类债务执行的决定权在于债务执行官员*《瑞士联邦债务执行与破产法》第38条,A.各类债务执行的标的:“债务执行是强制执行金钱支付债务或者提供担保债务的方法。债务执行程序自支付令送达之时开始,继以扣押债务人资产或者变价抵押物或者破产程序。债务执行官员决定采用何种债务执行方式。”。抵押物变价式债务执行和资产扣押式债务执行类似于我国民事执行中的查封、扣押、拍卖程序。与我国现行法相类似,此处不赘述。破产式债务执行主要可以分为三个步骤:第一,发出破产警告。债务人受破产执行的,执行事务局在收到继续执行申请后向债务人发出破产警告。第二,债权人提出宣告破产申请。第三,法院破产审理。债权人提出破产宣告申请后,除有驳回破产申请和执行中止或无效事由外,法院应不迟延地作出判决。法院裁决后,破产程序正式开始。

由此可见,从立法结构上来看,瑞士的破产程序始于法院的破产宣告裁决,而破产宣告裁决的作出必须以执行程序中的破产式债务执行为依据,换而言之,在瑞士法中,执行程序是破产程序的必经阶段,要步入破产程序必须先经过执行程序。

二、瑞士法与我国现行体制的比较

(一)宏观比较

从立法体例上来说,《瑞士联邦债务执行与破产法》将执行程序和破产程序放在了一部法律中,但从制度设置来看,在该法中,这两个程序不是孤立地各自划分属于自己的一块领地,两者有着千丝万缕的关系,相互交错、相互影响。一定意义上来说,瑞士法上并没有严格区分民事执行和破产法的界限。

如上所述,瑞士法中从执行到破产大概可以分为以下几步:执行申请——支付令——继续执行申请——破产式债务执行——破产程序。如果用我国现行民事执行和破产制度的眼光来解构瑞士法上这一程序,执行申请与我国民事执行程序中的执行申请相类似,支付令阶段及其后的异议程序与我国的执行救济程序相类似,但略有差别*瑞士法中,由于执行申请的提出不以生效裁判为前提,所以后续可发生争议需要转入民事诉讼程序解决争议。。但总体而言,“执行申请——支付令”阶段从我国的法律框架来看,仍属于执行程序中的一部分,这与瑞士法相同。但“继续执行申请——破产式债务执行”阶段,其内容主要为申请执行人继续提出申请,破产法院进行审理和作出裁决。这在我国立法上应当属于破产申请和受理的内容,但在瑞士法中却属于民事执行中的内容。

所以,由上可见,瑞士法中,执行程序和破产程序之间的转换几乎是无缝衔接,它并没有像我国一样,两者几乎是相互独立而存在的。在我国,由于民事执行归属于民事诉讼法,破产法归属于经济法,两者分属两大部门法领域,也使得两部法律在立法技巧、法律适用等诸多方面都存在差异。

(二)微观考察

1.破产程序启动的选择权

如果按照瑞士法,破产程序始于债务人被宣告破产之时*《瑞士联邦债务执行与破产法》第175条,“破产程序自债务人被宣告破产之时起视为开始”。。破产事务局在收到法院的破产裁定后即可开启破产财产的查明程序,从这一意义上来说,破产程序是被动开启的,只要法院作出破产裁定,破产程序自然而然就会开始。

但因为需要将瑞士法与我国现行制度作以比较,若按照我国现行《破产法》,破产制度始于法院对于破产案件的受理,对应到瑞士法上,就需要往前追溯到“继续执行申请——破产式债务执行”阶段,更严格而言,我国的破产申请应当属于破产式债务执行中的破产申请。但就这一阶段性权利来讲,瑞士法上的破产申请需要债权人主动提出,较为类似于申请主义。但瑞士法中,债务执行制度和破产制度是不可剥离后单独考察的,应当放入相应的情境中。破产申请作为破产式债务执行中的一个子程序,破产申请的启动依赖于破产式债务执行的启动,但在瑞士法中,破产式债务执行程序的启动依赖于债务执行官员*《瑞士联邦债务执行与破产法》第38条第三款,“债务执行官员决定采用何种债务执行方法”。。所以究其本质,瑞士法中破产程序的启动依赖于执行程序的选择,而这种选择权的最终在于执行官员手上,所以,决定权在于法院而不是当事人。

反观我国现行相关规定,我国在2015年《新民诉解释》中首次规定执行转破产制度,从具体条文而言,主要规定在了第513-515条。根据《新民诉解释》第513条,“在执行中,作为被执行人的企业法人符合企业破产法第二条第一款规定情形的,执行法院经申请执行人之一或者被执行人同意,应当裁定中止对该被执行人的执行,将执行案件相关材料移送被执行人住所地人民法院”。由此可见,我国现行规定中,执行程序向诉讼程序转换的条件是“执行法院经申请执行人之一或者被执行人同意”,这一定程度上也是为了契合我国在《破产法》上实行破产宣告的申请主义的需要。但此处应当注意的一点是,在《破产法》第7条中,对于债权人和债务人,法条中的用于都是“可以向人民法院提出申请”,而在《新民诉解释》中,这一表述转换成了“执行法院经申请执行人之一或者被执行人同意”,虽然两者都表达了当事人主观上的认可态度,“申请”一般而言是当事人的主动行为,“经同意”则是被动行为,赋予了法院一定程度上的解释说明权。但鉴于我国如今仍将破产申请定位于申请主义,但现实中,债务人和债权人双方基于自身利益的考虑,对于提起破产程序并不积极,所以如何解释运用法院的这种解释说明权,也是当前面对的一大难题。

2.从程序协调的角度

如上所述,瑞士法中,执行与破产两个程序交错复杂,无从剥离。具体而言,破产程序的启动必须以执行程序为基础,但两个程序分工合作,剖析瑞士法的程序运作,其在设计上却未发现重复指出。

首先,执行申请和支付令是所有执行和破产程序都必经的首要程序。瑞士法中债权人提出执行申请后,债务人可提出异议,这种异议不是程序上的异议或是对执行机关的执行行为提出的,而是主张其实体权利,作出实体上的抗辩意见*《瑞士联邦债务执行与破产法》第69条,“债务人如欲对全部或者部分债权或者债权人通过执行程序主张其债权的权利提出抗辩,必须在支付令送达后10天内向债务执行事务局提出异议”。。这是由于在瑞士法中,法院作出的生效法律文书并不是提出执行申请的必要条件,同时,在债务人基于实体权利提出抗辩后,案件可能转入诉讼程序,所以整一个“执行申请——支付令”阶段是一个确认双方债权债务关系的过程。

其次,“继续执行申请——破产式债务执行”阶段进行执行方式分流。瑞士法中规定了三种债务执行方式。同时规定了每种债务执行方式的适用范围,适用范围的界定大概确定债务执行方式的不同。最后,又将债务执行方式的决定权交给债务执行官员,通过执行官员的自由裁量权对个案进行适当调整。

最后,每种执行方式各司其职,共同发挥作用。其由执行程序转破产程序的交接点在普通破产执行程序中的破产申请阶段,所以在步入破产程序之前,瑞士法中并没有完全走完一个完整的破产程序,其破产财产的查明、变价、分配等程序都统一放在了破产程序中予以进行。其前置的支付令等程序的意义主要在于确权及分流。

反观现行法,两个程序相互独立,但伴随着实务的发展,两个制度不能各自发挥作用,于是,在民事执行程序中孕育出了参与分配、终结本次执行等制度,一定程度上替代了破产程序的功能,使其存而不用。

就参与分配这一制度而言,参与分配是指在实现金钱债权的执行中,债务人的财产已经被查封、扣押或冻结,但财产变价所得金额交付执行债权人之前,该债务人的其他债权人请求就该财产变价所得金额受偿以实现自己的金钱请求权,执行机关将执行所得金额在全体债权人之间进行公平分配的一种法律制度[3]。由此可见,参与分配和执行都是在债务人财产不足以支付所有债务时,对一定范围内的债权人按照一定的顺序和比例清偿的制度。

从制度功能上来说,民事执行制度是个别清偿,在于解决个体与个体之间问题,制度追求在于效率。破产则是为全体债务人的利益进行,解决个体(债务人)与群体(多数债权人)之间的纠纷,制度追求在于公平[4]。这是执行与破产制度的根本差别所在。参与分配制度中,将变价所得金额在债权人之间公平分配,其做法明显不符合民事执行程序对于效率的追求,从保障债权实现机会平等异化为债权实现结果平等,更加趋近于破产制度的追求。同时从制度设置上来说,执行机关根据债权人的请求,将执行所得金额进行公平分配,更接近于破产财产的变价与分配方案。所以从我国现有制度来讲,其在制度设置和功能追求上,有着重合性。

3.在无财产可供执行案件退出时的处理

瑞士法中,如果最终商事主体无财产可供执行,其处理机制应当包括两种。第一,以执行程序结束。执行与破产程序几乎以一种浑然天成的一体姿态出现,由破产式债务执行程序转向破产程序,从而完成完美谢幕。第二,取得执行无结果证明或者执行无效果证明。执行无结果证明出现在资产扣押式债务执行中,在该法第3章“资产扣押式债务执行”第二节“变价”的最后部分,以第149条,第149a条规定了执行无结果证明的签发、效力等内容[5]。参与扣押的每个债权人因其部分债权未获清偿,可以得到一份由执行事务局签发的执行无结果证明。债权人可在执行无结果证明送达后六个月内无须新的支付令要求继续执行。执行无结果证明上证明的债权在执行无结果证明签发后20年失效。债务人可在任何时候向执行事务局清偿债权。清偿款项由执行事务局交债权人或向提存机构进行提存。执行无效果证明出现在抵押物变价式执行中,变价所得收益不足以清偿债权时,执行事务局向债权人签发执行无效果证明。该证书送达后,债权人可视情况继续进行扣押式或破产式债务执行。

梳理我国现在实务运行中无财产可供案件的退出路径,大概可有以下几条:终结本次执行、破产、参与分配*在实务中也曾出现债权凭证、执行登记备案等制度,但由于缺乏法理和法律依据,如今也逐渐被摒弃,此处不再赘述。。总体而言,我国在无财产可供执行案件在处理路径上也是执行和破产两条路径。终结本次执行和参与分配都属于执行程序中的子程序,破产则另属破产法规则。长久以来,在立法上都是两条路径并轨而行,直到2015年新民诉解释的出台,我国才构建起了执行转破产制度,这两条平行的路径才有了交叉。

三、无财产可供执行案件退出机制构建

如上所述,我国在无财产可供执行案件才处理上有几大路径可以行进,这些路径都可发挥一定的作用,但由于其具体的作用点不同,实务中仍旧存在制度重合和缺漏之处,我们所要做的,是考虑如何重新安排设计上述制度,使其在运用中边界清晰,不重不漏。

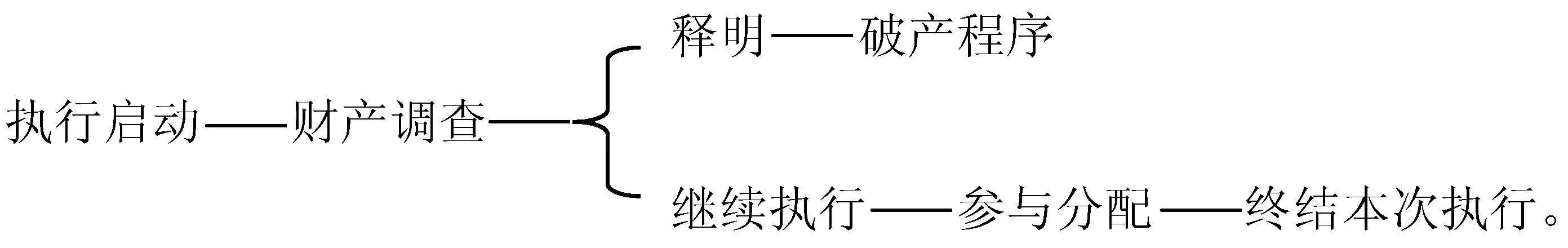

(一)执行程序分流

如上所述,破产和参与分配在制度功能上有所重合,同时,终结本次执行也作为无财产可供执行案件的一种结案方式掺杂其中,三项制度杂糅其中,以致在制度适用中有重有漏,对此,可以对比瑞士法中,在程序启动之初就将债务执行程序分为破产式债务执行等三类,继而根据不同种类进行不同程序处理。我国也可以将执行方式分类分流的方式,将现有的几项制度进行重新组合,适当仿照瑞士的分类机制建立我国自己的执行程序分流体系。对此,笔者认为应当以以下方式构建三者之间的体系:

1.分流的时间节点是财产调查后

一般执行程序包括执行程序的启动、查明被执行人财产状况、变价、分配等部分,但笔者认为,由执行程序转向破产程序或继续执行的时间节点应该在被执行人财产状况初步查明、对财产采取查封、扣押、冻结等执行措施进行固定后。理由在于:

第一,避免程序的重复性。如果在继续执行,甚至参与分配后再分流,执行程序中的拍卖、参与分配等制度与破产清算程序在方式和作用上都大抵相同。在经历过执行程序中的拍卖、变价,又进入破产程序进行清算,不免在程序上又是一个重复,索性在拍卖程序开始之前转入破产程序,将所有财产一次性在清算程序中进行处理。

第二,执行程序中可查明的财产数额有限。民事执行程序中,查明债务人财产状况的路径主要有三条:债权人提高、债务人申报和执行机关依职权调查。但无论是何种方式,其最后能够查到的财产数额往往具有有限性,由于没有配备完善的债务规避预防机制,债务人极易转移财产。与执行程序相较,破产财产的范围更广,破产程序规定了破产撤销权与取回权等内容,并且有专门的破产管理人负责债务人的财产管理及其他破产事务,从各方面来说,都更有利于债权人。

那么如果后期将要将执行程序转向破产程序,执行程序中的这样一个财产状况查明制度是否还有必要呢?笔者认为,是有必要的,执行程序中的财产状况查明可作为是否符合破产条件的初步审查手段。《新民诉解释》中指出,执行转破产制度的转换条件之一是符合破产法关于破产条件的规定*《新民诉解释》第513条,在执行中,作为被执行人的企业法人符合企业破产法第2条第一款规定情形的,执行法院经申请执行人之一或者被执行人同意,应当裁定中止对该被执行人的执行,将执行案件相关材料移送被执行人住所地人民法院。《企业破产法》第2条第一款,企业法人不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的,依照本法规定清理债务。。但对于执行中,企业法人是否已达到“不能清偿到期债务且资不抵债或明显缺乏清偿能力”这个标准应当如何认定?应当将其与执行程序中的被执行人财产状况查明程序对接。案件进入执行程序,通过上述三条途径,法院会对被执行人的财产状况有一个初步了解,虽然这种了解不如破产程序中破产财产调查程序来得彻底,但对于若作为财产状况初步审查之用,应当是绰绰有余的。所以应当将其作为执行程序转入破产程序之前的一个连接点,通过财产状况调查,一旦发现被执行人存在资不抵债等符合破产程序启动条件的情形,则应当及时中止破产程序。

2.分流的标准是被执行主体的性质

由于我国现行《企业破产法》实行的是商人破产主义,破产制度只适用于商主体,所以对于是否符合条件进入破产程序还是继续按照执行程序往下走的一大区分标准就是主体的性质。在发现案件存在无财产可供执行之虞时,根据被执行主体的不同确定程序归属。

若无财产可供执行的主体是企业法人,且存在不能清偿到期债务、资不抵债或明显缺乏清偿能力的,直接将案件转入破产程序。但此处需声明的是,这不是启动破产程序的唯一方式,而仅仅是之一。瑞士法上将破产式债务执行作为破产程序的前置程序,从而使得执行转入破产程序成为破产程序开启的唯一路径。我国《破产法》作为一部独立的单行法,除可由执行程序转入外,债权人或债务人也可主动启动破产程序。

若无财产可供执行案件的主体不是企业法人,在根据执行程序查清其财产的基础上实行参与分配制度,参与分配后作出终结本次执行的裁定书。但终结本次执行裁定应当是一个可恢复性裁定,当被执行人有财产可供执行时,应当恢复执行。同时,如果终结本次执行裁定长期存在,并且一旦被执行人有财产可供执行就需要重新启动执行程序,从长远上来看,并不利于社会关系的稳定。同时,考察现行法上的时效制度,笔者认为,在我国现行终结本次执行的基础上,也可以仿照瑞士法设立一个可恢复执行的最长期限,超过该期限,则执行彻底终结。

(二)关于执行转破产制度中法院的释明权

《新民诉解释》中,为了与我国现行《企业破产法》进行良好对接,将“执行法院经申请执行人之一或者被执行人同意”作为执行条件之一。如上,这就意味着法院有一定的主动权,但我们应当怎样理解这种主动的权限呢?

首先,应当将这种权限认定为法官释明权。执行转破产制度中法官的“经同意”更多是如今破产法运行不畅的现实状况下提出的一种折中解决机制。但既然其客观存在,就需要从法理上试图对其进行解释。笔者认为,这里是“经同意”应当是一种释明权。

释明的含义比较广泛。对于释明权的行使范围和时间,不同的学者有其不同的理解。但笔者认为,对于一项事物的运用要把握其实质。释明一词从含义上来讲,为“解释说明”,就是使不明晰的事项明晰化。释明权设立的初衷在于对当事人主义模式中辩论主义的修正,即纯粹的辩论主义要求法院不得干涉双方当事人的诉讼行为,但双方当事人往往在攻击防御能力上不具有对等性,这样必然妨碍实质正义。后随着时代发展释明权也演化出了“法官与当事人共同交流,达成一致共识”的意思。执行转破产制度机制中,之所以要将企业破产法中的申请主义演化为本处的“经同意”的描述,其本质原因在于,原来破产法纯申请主义的施行过程中,债权人和债务人基于各方面考虑提出破产申请的比例不高。从而产生了参与分配等制度,然而民事执行制度是个别清偿,其制度追求在于解决个体与个体之间问题。破产则是为全体债务人的利益进行,其制度追求在于解决个体(债务人)与群体(多数债权人)之间的纠纷。当符合破产法的适用条件时,用民事执行程序解决问题必然是不妥的。但由于当事人对于法律认识的有限性以及在认知上的局限性,法院应当进行说明。而法官释明权其中的一层含义就是法官与当事人之间相互沟通,共同讨论交流[6]。鉴于此,虽然一般学者对于释明权的探讨多在审判程序等纠纷解决程序中,但在执行程序中,法院也应当行使自身的释明权。

其次,在释明权的运用上。第一,对于法官而言,释明权是较为柔性的权利,在释明权的行使方式上,应当通过提醒、商谈等方式进行。释明权在行使过程中应当保证是协商式的,而不是强制性的或公权力压迫式的。第二,释明并不对当事人的决定产生决定性影响。释明更像是动之以情,晓之以理。法官的释明不当然成为程序进行的依据,而仅供当事人参考。

[1]江必新.新诉讼法讲义:执行的理念、制度与机制[M].北京:法律出版社,2013:120.

[2]江必新.比较强制执行法[M].北京:中国法制出版社,2014:序言.

[3]江伟.民事诉讼法学[M].北京:北京大学出版社,2014:475.

[4]王欣新.破产法理论与实务疑难问题研究[M].北京:中国法制出版社,2011:388.

[5]张美欣.终结本次执行程序案件的彻底终结制度研究[J].法律适用,2016,(4).

[6]肖建华.法官释明权之理论阐释与立法完善[J].北方法学,2007,(2).

[责任编辑:王泽宇]

2017-03-11

吕澄(1993-),女,浙江嘉兴人, 2015级诉讼法学专业硕士研究生。

D925.2

A

1008-7966(2017)04-0110-04