四川居民消费碳排放测算及特征分析

2017-07-12西南民族大学四川成都610041

文 马 江(西南民族大学,四川成都 610041)

四川居民消费碳排放测算及特征分析

文 马 江(西南民族大学,四川成都 610041)

我国当前的碳减排政策主要是针对生产领域制定的,针对居民消费领域的碳减排政策供给非常不足。近年来,居民消费已逐渐成为引起能源消耗量和碳排放量增加的重要来源,其对环境及碳排放的影响使区域可持续发展面临挑战。通过对四川省从1995年至2014年的居民消费直接碳排放和间接碳排放进行核算和测量能够全面把握四川居民消费碳排放的排放特征和结构特征,从而采取相应政策措施减少居民消费碳排放。

四川 居民消费碳排放 投入产出法

一、引言

由于工业革命以来化石能源的大量消耗,大气中二氧化碳等温室气体的浓度不断上升,使得全球气候变暖的趋势日益显著。20世纪后半叶以来,根源于温室气体排放过量而造成的气候变暖和极端气候现象及其带来的各种资源、环境、生态问题已经成为各国关注的焦点。近年来,居民消费逐渐成为引起能源消耗量和碳排放量增加的重要来源,其对环境及碳排放的影响使区域可持续发展面临严峻的挑战。因此,构建区域循环低碳型社会,不仅需要消除“经济增长”和“节能减排”之间的对立,在消费水平不断提高和消费结构持续升级的背景下,还需要重构 “扩大消费”与“节能减排”之间的协调机制。众所周知,我国当前的碳减排政策主要是针对生产领域指定的,针对居民消费领域的碳减排政策供给非常不足。鉴于此,本文以四川省为研究对象,运用排放系数法和投入产出法对四川省从1995年至2014年的居民消费直接碳排放和间接碳排放进行核算和测量。在此基础上,全面把握四川居民消费碳排放的排放特征和结构特征,以期为区域层面减少居民消费碳排放的政策制定与机制实施提供理论依据。

二、文献综述

纵观碳排放问题研究文献,可以看到有关能源消费和碳排放的研究多集中于产品和服务的生产领域即供给侧排放,居民消费对碳排放的影响即消费侧排放未得到足够重视[1]。近期国内外不少关于碳排放的实证研究表明,消费侧碳排放量的增长速度已超过了供给侧,已经逐渐成为碳排放增量的主要部分[2]。居民消费碳排放根据直接消费能源与间接消费能源的不同分为两类:其一是居民直接消费能源时产生的碳排放被称为居民生活用能碳排放即居民消费直接碳排放,包括基本的生活用能(照明、炊事、取暖、私人交通用能等),国外学者[3]对于居民生活用能碳排放即居民直接消费碳排放的测算主要是采用IPCC的排放系数法 (Bin and Dowlatabadi,2005),国内可参见邢芳芳等(2007)、陈飞和诸大建(2009)、赵敏等(2009)的相关研究,学者们指出居民消费碳排放已成为碳减排不可忽略的重要部分,居民直接消费碳排放总体处于增长阶段,其中经济增长导致的能源消费增加是主要推动因素,而能源强度的下降则是抑制直接碳排放增长的主要原因(马晓薇,2015)。其二是居民间接消费能源时产生的碳排放,即为满足居民对产品和服务消费需求,相关产业在开发、生产、流通、使用和回收整个产品生命周期过程中所产生的碳排放。居民消费间接碳排放的估算方法主要有以下几种:投入产出法 (Input-Output Analysis,IOA)、 生命周期分析法(Life-Cycle Analysis,LCA)和消费者生活方式法(Consumer Lifestyle Approach,CLA)。 其中,生命周期分析法与消费者生活方式法由于数据要求、数据来源等局限性,在我国较难推广。而IOA法即投入产出法比较适用于测算区域逐年居民消费间接碳排放,其特点是居民消费项目分类越细致,对应行业划分越细,结果越精确(柴士改,2015)。投入产出方法由于计算方便,对数据要求低等优点,实际应用很普遍,可参见 Munksgaard(2001)、周平等(2011)、 刘竹等 (2011)、 柴士改 (2013)、 向书坚(2014)等学者的相关研究。区域层面关于消费碳排放的研究也引起了大量学者的关注,彭水军和张文城基于非竞争性投入产出模型估算了1992-2007年中国居民消费引致的碳排放量及其部门分布,发现居民消费维度碳排放主要来源于非化石能源产品与服务的消费所造成的间接排放。吴开亚等根据1997-2010年上海市统计数据,利用投入产出分析测算了上海市居民直接和间接产生的消费碳排放量,并分析了驱动消费碳排放的因素。另外,本研究的研究对象是西部经济重镇四川省的消费碳排放问题,根据文献研究发现不少学者对四川的碳排放总量、特征、排放趋势、驱动因素和影响因素及减排政策进行了研究,具体可参加王靖和马光文等(2011);赵珊和姚建(2011);王大川等(2012);权汉青等(2014);江方利等(2016);卢明湘等(2016)的研究。大部分学者都是从生产侧来核算和分析四川的碳排放及其驱动因素的,在已有研究四川碳排放的文献中鲜有学者对四川消费碳排放的测算、特征等内容进行研究,而根据 Papathanasopoulou(2010)、Hamamoto(2013)等国外学者的研究发现[4],居民消费所带来的能源消耗与碳排放所占比重呈现快速递增趋势,今后碳减排政策与机制的制定势必重点关注消费碳排放方面。基于此,本文拟运用排放系数法对四川居民消费直接碳排放进行定量测算,同时运用投入产出法对四川居民消费间接碳排放进行定量核算,进而对四川消费碳排放的规模特征、结构特征及城乡差异等特征进行分析,以期为四川碳减排政策制定和机制建立提供理论依据和科学支撑。

三、研究方法和数据来源

本文的研究对象是四川省,研究期间为1995-2014年(时间跨度20年),对此期间四川居民消费碳排放状况进行定量测算和特征分析。在研究居民消费碳排放规模的基础上,对居民消费碳排放的结构及其变动特征还有城乡差异进行比较分析。同时估计居民消费的直接和间接碳排放影响,可以总体把握其在四川碳排放总量中所占的比重及其变化趋势而对排放特征和城乡差异进行讨论则有利于为制定有针对性的碳减排政策提供数据支撑和理论基础,有利于提高相关政策的实施效率。

(一)居民消费碳排放的测算方法

顾名思义,“居民消费碳排放”定义为“由居民消费活动带来的碳排放”,其一是生活中由“化石燃料”直接燃烧产生的CO2排放称为居民消费直接碳排放,居民消费直接碳排放包括:炊事、照明、取暖、使用家电等方面消耗的煤炭、石油、天然气三类一次能源所产生的碳排放以及由于电力和热力两类二次能源的消耗而产生的碳排放。虽然电力和热力在使用过程中不直接燃烧化石燃料,但是,在生产电力和热力的过程中会消耗大量的化石燃料,因此,通常也将电力和热力视为居民生活直接用能[5](朱勤,2011),归入居民消费直接碳排放的测算中;其二是居民所消费的产品和服务在其开发、生产、流通、使用和回收整个生命周期过程屮所产生的间接碳排放。在居民消费的这些产品和服务的开发、生产、加工、运输、仓储、批发、零售、使用、处置整个生命周期过程中必然会消耗能源,产生碳排放。根据碳排放测算惯例,一般仅考虑非能源产品和服务在它上游生产、加工、制造、运输等过程中的能源消费与碳排放,而不考虑它们在下游仓储、批发、零售、使用、处置时产生的能源消费与CO2排放。居民消费直接碳排放主要受能源消费规模和能源消费结构两类因素的影响,居民消费间接碳排放主要受产品消费规模和产品消费结构两类因素的影响,同时还受到生产部门的生产技术条件(能源强度、能源使用结构、中间投入结构等因素)的影响(彭水军等,2013)。

本文研究的居民消费碳排放是居民消费直接碳排放与居民消费间接碳排放之和,即:

其中,Ct为总的居民消费碳排放,Cdir表示居民消费直接碳排放,Cind表示居民消费间接碳排放。

1.居民消费直接碳排放的核算方法。核算四川居民消费直接碳排放量的方法借鉴汪臻[6](2012)的居民生活用能碳排放核算方案。其方法是计算居民生活中对各种化石能源使用燃烧所排放的碳排放量。 居民生活用能消费可分为五类:(1)煤炭、(2)石油、(3)天然气、(4)电力、(5)热力。在这五类能源中,由于煤炭、石油和天然气是一次能源,它们的碳排放量可以直接根据各类能源的排放系数与各自消费量的乘积得到。而电力和热力因为是二次能源,核算这两类能源的碳排放量需要区分能源生产、转换中所包含的化石能源消费情况。在生产火电、水电、核电和风电等电力的过程中消耗了煤炭、石油、天然气等化石能源,因此,核算电力的碳排放量需要首先计算电力碳排放系数,进而根据电力消费量得到这类二次能源的碳排放量。用同样的核算方法可以得到热力消费的碳排放量。

电力碳排放系数可以运用公式(2)来核算:

公式(2)中的lij表示火电、水电、核电部门直接消耗的能源数量,pi表示由IPCC提供的煤炭、石油和天然气的碳排放参考系数[7],Q1表示总发电量。

相应地,可以用公式(3)来计算热力碳排放系数:

公式(1-3)中的hi表示热力部门直接消耗的能源数量,pi表示由IPCC提供的煤炭、石油和天然气的碳排放参考系数,Q2表示总热力生产量。

结合上述推导可以知道居民消费直接碳排放的核算公式可以表示为公式(4):

公式(4)中,Cone表示一次能源消费产生的碳排放量,Ctwo表示二次能源消费产生的碳排放量。E1_P表示各种一次能源消费量,EL表示电力消费量,H表示热力消费量,pi和ph分别表示电力和热力的碳排放系数,r为一次能源种类编号。

2.居民消费间接碳排放的核算方法。投入产出法分析的主要内容是编制投入产出表和建立相应的线性代数方程模型,构建能够模拟现实情况的国民经济体系和社会再生产流程的经济数学模型。核算四川居民消费间接碳排放量的方法借鉴彭水军等[8](2013)的核算方法,以投入产出模型为基础,居民消费的间接碳排放Cind可表示为:

公式(5)中,Cind表示居民消费间接碳排放量;S=(Sk)1×k,Sk表示第 k 种能源燃烧时的碳排放系数,k是能源种类数。 U=(Uki)k×n表示各生产部门的能源利用结构,Uki是第k种能源在第i个生产部门的使用比例;E=(Ei)1×n表示能源强度,Ei表示第 i个生产部门单位GDP的能源使用量,这里的符号“*”表示E的第i个元素乘以U中第i行所有元素,所以U*E任然是kn的矩阵;由投入产出模型可知,N=(I-Ad)-1为列昂惕夫逆矩阵 (亦称完全需要系数矩阵),A为投入产出表中的直接消耗系数矩阵,表征部门中间生产需求结构,即该部门增加一个单位的最终需求时,对国民经济各个部门的完全需要量。bd=Tcd为最终产品和服务消费向量, 其中T=(Ti)1×n为消费产品和服务的结构向量,元素Ti表示对第i个部门产品和服务的消费比例;标量cd为最终产品和服务消费总量。列昂惕夫逆矩阵的变化会影响产品和服务中间生产过程对能源消耗的需求变化,并最终影响居民消费间接碳排放Cind的变化。

(二)数据来源及说明

本研究的主要数据资料来自相关年份的 《四川投入产出表》《中国能源统计年鉴》《四川能源平衡表》《工业分行业终端能源消费量表》及《四川统计年鉴》。其中,估算四川居民消费直接碳排放所需能源实物量的标准量折算系数取自《中国能源统计年鉴2008》。各类化石能源碳排放系数使用国家发展与改革委员会能源研究所(2003)采用的数据,其排放系数见表1、表2所示。

对于估算四川居民消费间接碳排放所需数据,考虑到价格波动因素导致不同年份现价投入产出表的可比性较差,为了估算精度和满足时间序列分析的需要,本文选择1997年、2002年、2007年和2012年4个年份作为样本期,用相关年份的投入产出表对四川居民消费间接碳排放量进行测算。测算所用人口、城镇居民和农村居民消费支出等相关数据来自相关年份《四川统计年鉴》。

表1 各类化石能源的标准煤折算系数和二氧化碳排放系数

表2 投入产出表的26个部门划分

四、测算结果及特征分析

(一)四川居民消费直接碳排放的结果分析

分别计算得到1995-2015年四川省居民消费直接碳排放量、人均消费直接碳排放量和四川城乡居民人均消费直接碳排放量。1995-2014年四川居民消费直接碳排放的估算结果如表3所示。

1.四川居民消费直接碳排放的变动趋势分析。从表3可以看出,四川居民消费直接碳排放量的总量和人均量都呈现显著增长的趋势。从1995年到2014年,四川居民消费直接碳排放量从1877.03万吨增长到4558.51万吨,增幅为142.85%。同期,四川居民人均消费直接碳排放量从0.23吨增加到0.56吨,增幅为143.47%。四川居民消费直接碳排放具有显著的城乡差异。图1给出了1995-2014年四川城镇和农村的人均居民消费直接碳排放的比较。从图1可以看出,城镇和农村居民人均消费直接碳排放量都呈不断增加的趋势,但城镇居民人均消费直接碳排放高于农村居民。从2000年到2014年,城镇居民和农村居民人均直接能源消费水平的绝对差距在不断增大。所以,在提高城镇化水平的同时,尤其需要加大对农村居民的扶持力度,提高农村居民的直接能源消费水平,保障其能够分享城镇化带来的红利。

图1 1995-2014年四川城乡居民人均消费直接碳排放的比较

表3 四川居民消费直接碳排放测算结果(1995-2014)

2.四川居民消费直接碳排放的能源结构分析。将化石能源的终端消费及能源转换产生的碳排放按照能源类别(煤炭、石油与天然气)进行归并计算,得到化石能源(煤炭、石油和天然气)消费碳排放的能源结构,如表4所示,从1995年到2014年,煤炭所占比重从78.1%快速下降到42.8%,石油比重从9.1%上升到36.6%,天然气从12.8%上升到20.6%,这说明四川居民直接消费的能源结构得到了良好优化,从整体上看,四川“煤炭为主”的直接能源消费结构基本格局己经改变,电力、热力、可持续利用能源等清洁能源,石油、天然气等优质能源消费所占比重不断增加,四川居民直接能源消费结构在向着高效化、多元化、清洁化、低碳化的方向发展。

(二)四川居民消费间接碳排放的结果分析

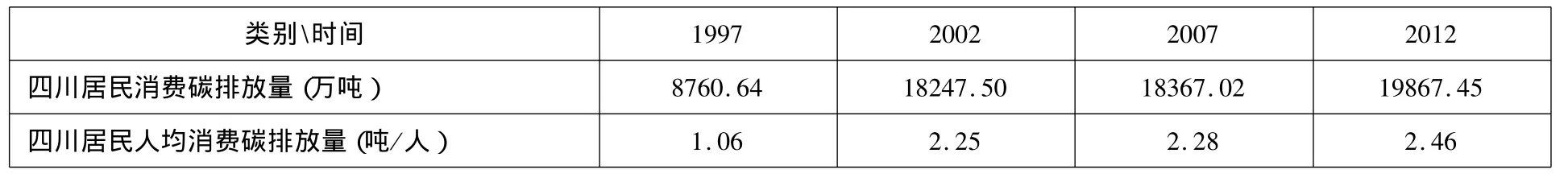

依据公式(5)和相关人口、能源使用数据及相关年份的26个部门的投入产出表分别计算得到1997年、2002年、2007年和2012年四川城镇居民和农村居民的消费间接碳排放量Cui和Cri,加总后得到四川居民消费间接碳排放量Cind,如表5所示。用上述消费碳排放总量除以对应年份的四川常住人口数就得到1997年、2002年、2007年和2012年四川居民人均消费间接碳排放量,如表5所示。

表4 四川居民生活直接消费化石能源的碳排放结构(1995~2014)

从表5可以观察到从1997年到2002年,四川居民消费间接碳排放量和四川居民人均消费间接碳排放量都迅速增加,增幅分别到达128%和132%。从2002年到2012年的10年间上述两类指标均呈现略微下降和排放趋于稳定的态势。从数据看,1997年居民人均消费间接碳排放量为0.85吨/人,2002年居民人均消费间接碳排放量为1.97吨/人,较1997年增加了1.12吨/人。2007年居民人均消费间接碳排放量为1.93吨/人,较2002年下降了0.04吨/人,2012年居民人均消费间接碳排放量为1.95吨/人,比2007年上升了0.02吨/人。从表5可以看出,每个年份城镇居民的人均消费间接碳排放都显著高于农村,同时看到从2002年至2012年没有出现城乡差距继续扩大的情况,有趋于稳定和均衡的特征出现。

(三)四川居民消费碳排放的总体核算结果及分析

分别将上述1997年、2002年、2007年和2012年四川居民消费直接碳排放和消费间接碳排放加总,得到1997年、2002年、2007年和2012年四川居民消费碳排放总量和人均消费碳排放量,如表6所示。

表5 四川居民消费间接碳排放量、人均消费间接碳排放量及城乡比较

表6 四川居民消费碳排放量与人均消费碳排放量

图2 四川人均消费间接碳排放量

图3 四川城乡居民人均消费间接碳排放量比较

从表6可观察到四川居民消费碳排放总量和人均消费碳排放量都在不断增加。增幅分别到达128%和132%。从2002年到2012年的10年间上述两类指标均呈现略微增加和排放趋于稳定的态势。从数据看,1997年居民人均消费碳排放量为1.06吨/人,2002年居民人均消费碳排放量为2.25吨/人,较1997年增加了1.19吨/人。2007年居民人均消费碳排放量为2.28吨/人,较2002年略微增加了0.03吨/人,2012年居民人均消费碳排放量为2.46吨/人,比2007年上升了0.18吨/人。

观察上述消费碳排放数据可知,在四川居民消费碳排放中,以居民消费间接碳排放为主要推动排放要素,1997年、2002年、2007年和2012年其在居民消费碳排放中所占比重分别达80.18%、87.55%、85.39%和79.26%。分析数据可知减少居民消费间接碳排放是四川碳减排政策和机制制定的重中之重,不过从2007年至2012年,居民消费直接碳排放所占比重也上升到了20.74%,减少居民消费直接碳排放的任务也不可忽视。

[1]樊纲,苏铭,曹静.最终消费与碳减排责任的经济学分析[J].经济研究,2010(01).

[2]李艳梅,杨涛.城乡家庭直接能源消费和CO2排放变化的分析与比较[J].资源科学,2013,35(01).

[3]Ang B W.2004.Decomposition analysis for policy making in energy: which is the preferred method? [J].Energy Policy, 32:1131-1139.

[4]Druckman A, Jackson T.2009.The carbon footprint of UK households 1990-2004:a socio-economic ally disaggregated, quasi-multi-regional input-output model[J].Ecological Economics, 68:2066-2077.

[5]朱勤,彭希哲,陆志明,等.中国能源消费碳排放变化的因素分解及实证分析[J].资源科学,2009,31(12) .

[6]汪臻.中国居民消费碳排放的测算及影响因素研究[D].中国科技大学博士学位论文,2012:21-60.

[7]IPCC.2007.Climate Change 2007[M].Cambridge University Press,Cambridge and New York.

[8]彭水军,张文城.中国居民消费的碳排放趋势及其影响因素的经验分析[J].世界经济,2013(03).

责任编辑:唐若兰

F126

:A

1008-6323(2017)03-0065-06

马江,西南民族大学经济学院副教授。

2017-04-28

国家社科基金西部项目(项目编号:16XGJ012);中央高校基本科研业务费项目(项目编号:11SZYQN62)。