基于深度学习的备课思考与实践

2017-07-03简春姑

简春姑

摘 要: 通过以学生的核心素养为发展目标,优化教学任务,设置学科问题链,充分发挥实验教学的作用,开发符合学生认知发展规律的思维载体。让学生通过学习活动,自主建构知识网络,深入理解浮力的概念,全面地掌握学科知识体系,最终完成对知识的迁移和应用,达到深度学习的目的。

关键词: 深度学习;科学问题链;物理素养

深度学习是一种基于高阶思维发展的理解性学习。上海师范大学黎加厚教授等认为,深度学习是指在理解的基础上,学习者批判性地学习新思想和新知识,将它们与原有的认知结构相融合,将众多思想相互关联,将已有的知识迁移到新的情境中去,做出决策并解决问题的学习 [1 ]。要使学生达成深度学习,前提条件是教师必须进行深度备课,教师要以学生的核心素养为发展目标,开发符合学生认知发展规律的思维载体,引导学生主动建构物理知识体系。笔者结合“认识浮力”的备课与教学,具体谈谈深度备课的思路和问题解决式的教学策略。

1 以核心素养为发展目标,设计教学任务

八年级学生虽然对浮力有初步的认识(已了解漂浮在水面的物体受到水的浮力,懂得浮力的方向是向上的),但是对浮力的大小,以及在水中下沉的物体是否受到浮力、为什么会产生浮力等问题存在认知偏差。学生还因抽象思维能力的局限性,对自己概念结构中相关概念不能灵活应用于当前问题,因此教学中要根据学生的情况,开展基于学情的学习任务设计,要通过实例演绎、合作讨论、教师的示范等方式,帮助学生发现自己推理过程中存在的不足 [2 ],从而增强学生对学科知识的感性认识,培养学生运用物理知识解决实际问题的能力,进而形成学生学会学习的核心素养。

[任务1:引入新课,认识浮力]

观看视频:播放“辽宁号”宣传片,展现航母雄姿。思考“重6万吨的航母,为什么能浮在水面上?”(设计意图:基于学生已有经验创设问题情景,设疑激发学习兴趣,同时渗透爱国教育和国防教育)

演示实验:将乒乓球放入量筒,往量筒中倒水,观察乒乓球的运动状态,并思考乒乓球运动状态发生变化的原因?

分组活动:利用盛有适量水的烧杯和矿泉水瓶,感受浮力。(设计意图:通过实验,感知浮力的存在,初步认识浮力)

[任务2:探究浮力的大小]

演示實验:将钩码放入容器的底部,注水,钩码沉在水底。猜想“沉在水底的物体是否受到浮力?”(设计意图:通过实验设疑,激发思考)

类比实验:用手托起石块,观察弹簧测力计的示数的变化,由此对水中的石块进行受力分析,确定水中石块受到浮力大小。

(设计意图:通过类比法,引导学生思考“可用弹簧测力计测量、计算得出浸在液体中的物体所受浮力的大小”。引导学生经历测量浮力的过程,自主设计实验用的数据记录表格,正确记录实验数据,在问题引领下展示思考、猜想、分析、推理与判断,在合作学习中逐步学会从观察到的现象和收集到的数据中归纳出物理规律,并能用物理语言进行描述,从而逐步培养学生的实验能力、分析推理能力和合作学习能力)

[任务3:认识气体中的浮力]

演示实验:将充足气的篮球和套扎在气针尾端的气球一起挂在杠杆左端,调整杠杆右端的钩码的悬挂位置,使杠杆平衡,然后再将扎在气球上的气针头插入篮球气门内,气球随即膨胀,观察杠杆是否还能保持平衡?(设计意图:将知识问题化,问题情景化,通过问题情境激发学习兴趣,培养观察、思考、分析、推理与判断等逻辑思维能力)

[任务4:认识浮力产生的原因]

演示实验:将去底的矿泉水瓶倒置,放入乒乓球后,注水,观察乒乓球(不上浮),堵上瓶盖后,观察到乒乓球上浮,要求学生思考所观察到的现象。(设计意图:利用身边的物品进行实验,让学生感受到物理就在身边,并给浮力产生的原因设置悬念)

理论分析:对浸没在水中的立方体六个面进行受力分析,并进行理论推导。(设计意图:通过引导学生应用液体压强和压力的知识,对水下物质进行受力分析,分析浮力产生的原因,感受理论推导在科学研究中的重要作用)

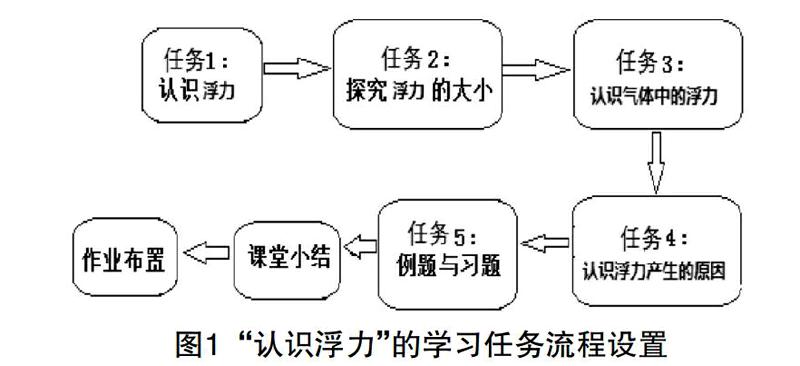

评析:本节课从6万吨的航母浮在水面入手开展“认识浮力”、“探究浮力大小”、“认识气体中的浮力”、“认识浮力产生原因”系列任务,学生对浮力的认识水到渠成,最后再安排进行针对性的例题、习题等学习活动,具体教学流程如图1所示。灵活地设置了演示实验和分组实验等学习任务,注重发挥物理学科的特点,基于学生对浮力认识的“最近发展区”,层层递进,引导学生在活动中感悟学习内容,有效地激发起学生的学习兴趣,充分实现了“从生活走向物理,从物理走向社会”的课改理念。

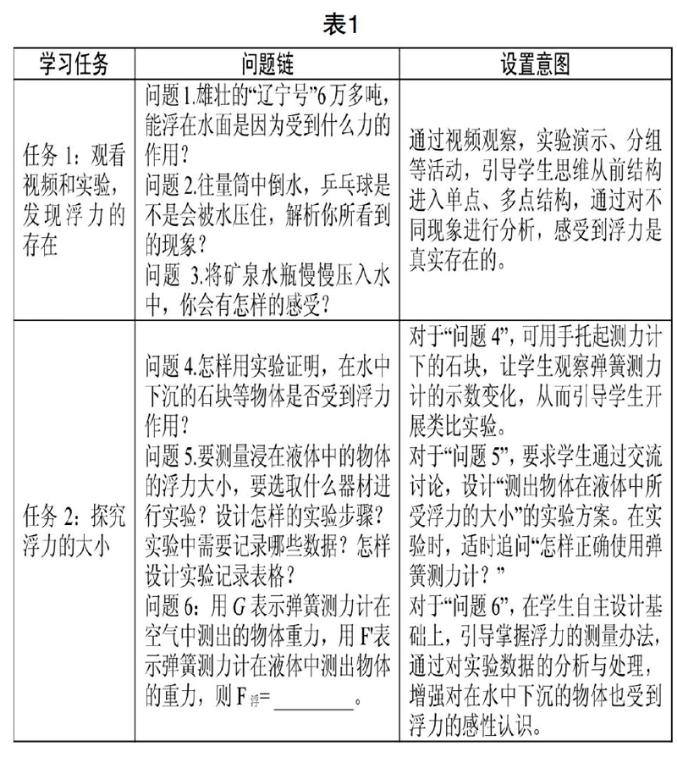

2 以学科问题链设计为主线,展开问题导学

在“认识浮力”的学习任务中,可以将授课的知识内容分解成相互联系的逻辑结构体系,在每个环节中配合指向学习目标的,具有系统性、梯度性、逻辑性的问题链,激发、引导学生由简单到复杂,层层递进地展开学科思维,以促进掌握知识与技能,具体设计见表1。

评析:因为浮力的概念、浮力产生的原因等较为抽象,八年级的学生难以理解,所以教学中通过设置系列化的问题,让学生经历“问题感知→知识回忆→观察判断→问题解决”的合作学习过程,丰富对浮力产生及其现象的感性认识,促进学习目标的达成。在物理教学中要通过设置系列化的,有思维层次性的问题链,以问题情境为载体,用问题链驱动学生,开展具有学科思维深度的对话教学。

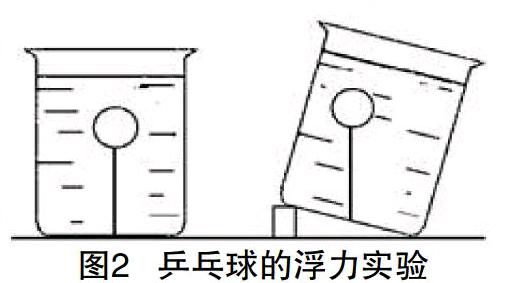

3 以实验细节优化为着力点,凸显学科思维

物理实验是物理学科的重要学习内容,还是重要的学习方法。对浮力的学习,《福建省教学和考试指导意见》提出:要能通过生产生活的实例和实验,让学生感知浮力存在和浮力的方向;通过受力分析,明确浮力的方向是竖直向上的。学生已知道浮力的方向是“向上”的,但这是片面的。为了纠正学生的认知偏差,理解浮力方向“总是竖直向上的”,开展实验:将乒乓球放入量筒,往量筒中倒水,观察乒乓球的运动状态是竖直向上的;然后,进行如图(2)所示的实验,将乒乓球连细线粘在烧杯底部,注水后观察到细线被拉直,将烧杯倾斜,观察细线是否发生变化?学生在前一个实验中,观察到乒乓球在高而直的量筒内竖直地向上浮起。在后一个实验中,观察到与乒乓球相连的细线即使在烧杯倾斜后,仍然还是被“竖直向上”地拉直。这一次次的“竖直向上”的现象,让学生深刻地感悟到浮力的方向“总是竖直向上的”。

物理实验教学,还要注意原理科学、现象明显,否则实验就会缺乏说服力,难以发挥教学应有的功效。例如,在探究空气浮力的“篮球变化”实验中,一些老师因为操作不当导致“气球只是略微变化”“杠杆稍微倾斜”等。为确保该实验现象明显,事先要将篮球充足气,从而将相连

的气球吹得足够大;将教材图示中用的等臂杠杆改为不等臂杠杆,以保证气球体积略微增大时篮球端也能够明显地向上倾斜。经过改进,课堂上一些学生因为担心气球“爆炸”而用手捂着耳朵,面对杠杆的明显变化又目不转睛地注视着、感叹着。在紧张、惊讶的氛围中,学生深刻地感受到了“浸在气体中的物体会受到气体对它的向上的浮力”。

结语:教师要想方设法地创设情境、丰富课程资源、架构活动及问题体系,通过开展深度备课,优化教学任务,将学习的主动权还给学生。让学生在“自主、合作、探究”中开展深度学习,自主建构知识网络,掌握学科知识体系,最终完成对知识的迁移和应用,提升学习能力,培养物理科学素养,达到深度学习的目的,进而为终身学习奠定坚实的基础。

参考文献:

[1]何玲,黎加厚.促进学生深度学习[J].计算机教与学,2005(5).

[2]赵志栋.初中生浮力概念转变的心理机制研究[D].临汾:山西师范大学,2014.