面向农民工的公共图书馆信息服务调查与分析

2017-06-05张鑫陈倩王芳

张鑫+陈倩+王芳

(1.南开大学商学院信息资源管理系 天津 300071)

(2.淮南市大通区档案局 安徽淮南 232033)

摘 要:文章基于社会支持理论,调研了公共图书馆面向农民工群体的资源和信息支持类型以及信息性、工具性、社交性和情感性等支持内容,从公共图书馆和农民工两个维度分析了农民工对公共图书馆利用率低的影响因素,继而探讨了未来公共图书馆在农民工社会支持系统中的角色和定位、资源和服务的可及性与可获得性、均等化与特色化以及避免“标签化”等若干问题。

关键词:公共图书馆;农民工;社会支持理论;案例研究

中图分类号:G252 文献标识码:A DOI:10.11968/tsyqb.1003-6938.2017033

1 引言

农民工是伴随我国工业化和城镇化进程而出现的特殊群体,其数量庞大并不断增长,据国家统计局发布的《2015年农民工监测调查报告》显示,2015年我国农民工人口总量已达2.77亿,较上年增长1.3%[1]。一方面,农民工群体为我国城市经济发展做出了卓越贡献,另一方面,农民工作为联接我国农村与城市二元社会的重要桥梁,为整个社会的有机融合提供了必要条件[2]。一直以来,农民工问题及其权益都受到社会各界的持续关注,而在信息时代,农民工的权益保障应不只围绕就业、户籍等传统问题展开,还应该从农民工的素质提升及社会融入等多方面综合考量。2016年初,文化部发布《关于进一步做好为农民工文化服务工作的意见》,提出农民工应平等享受城镇基本公共文化服务,同时增强基层综合性文化服务中心为农民工服务的功能[3]。

公共图书馆作为城市公共文化服务体系的重要组成部分,致力于消除公众数字鸿沟、减缓信息贫困,是为农民工群体提供信息资源和服务等社会支持的重要角色。本研究以天津市公共图书馆为例,以社会支持理论作为研究的理论指导框架,实地调查了近两年来公共图书馆面向农民工开展信息服务的内容、相关工作人员对农民工利用现状的评价及归因,在此基础上探讨新时代公共图书馆应如何为农民工提供更为有效的社会支持,以进一步发挥公共图书馆在创建我国公共文化服务体系示范区中的重要作用。

2 文献回顾

2.1 社会支持理论及农民工的社会支持研究

社会支持(Social Support)这一专业术语最早见于20世纪70年代中期的精神病学领域[4],后被引入到社会学、流行病学、心理学等学科。研究者们从多角度对社会支持进行了理论阐释:(1)从支持类型方面,Cohen等[5]认为社会支持是由其他人提供的资源;Cobb[4]认为社会支持是令人相信被关心爱护、被珍视尊重以及归属于一个交流和交互义务网络的信息;(2)从支持内容方面,House和Kahn[6]认为社会支持包括情感支持、工具性支持、信息支持和评价支持;Barrera和Ainlay[7]将社会支持分为物质帮助、行为援助、亲密交往、提供指导、提供反馈以及积极的社会交往等六类;(3)从支持接收者的角度,Procidano和Heller[8]将社会支持定义为个体对所需资源、信息等接受和满足的程度;(4)从支持提供者的角度,我国学者丘海雄[9]认为,社会支持是个人、组织等基于一定社会网络对弱势者提供物质、信息或精神等帮助或服务。本文认为,社会支持理论是现阶段以公共图书馆为典型机构的社会保障体系对农民工这一群体开展服务的有效理论解释。

在现代社会,农民工是农民从农向非农、从乡村向城市转移,以就业与生活的城乡流动性和城镇常住性为特点[10],其进入城市后通常面临生理转变、社会转变和文化转变[11],这些转变往往使他们在融入新环境时处于弱势地位。而社会支持作为有效减少流动人口和农民工出现负面状态的一种社会资源,越来越受到认可[12]。在我国现有的研究中发现,农民工的社会支持以强关系为主、紧密度高、趋同性强,主要是以家人、朋友、同乡、同事等关系组成的非正式社会支持系统为主[13],而政府机构、行政单位、组织社区、企业等正式社会支持系统则处于相对缺乏状态[14]。然而有研究表明,农民工过多依赖非正式的社会支持系统与其城市融入水平存在负相关关系;当农民工客观上更多利用行政部门、组织社区等正式社会支持系统时,其城市融入水平越高[15]。所以,有必要突出政府机构和社会组织在农民工社会支持系统中的中心地位,加强相应的政策制定和监管力度;同时各级部门和组织肩负起农民工权益保障的职责,推进分层分类的社会保障制度[16],如短期目标为保障农民工生存环境,中期目标为支持农民工家庭生活,长期目标为提升农民工文化素质等[17]。

公共图书馆是传播教育、文化和信息资源的重要场所,也是为农民工提供中长期社会支持的重要机构,可以在一定程度上保障农民工及其家庭成员基本文化权益,提供适应性的科教文化和信息服务,推进社会教化与文化自信,促进农民工实质性的城市融入[18]。

2.2 面向农民工的公共图书馆服务

20世纪60年代以来,信息不平等问题逐渐引起各领域的关注。于良芝[19]教授认为,农村居民存在两类结构性信息劣势,一是其地域劣势、收入和教育水平,二是社会资源配置。然而,在城镇常驻的农民工群体,尽管客观上处于信息富有地域,也仍面临着一定程度的信息鸿沟和信息不平等[20]。基于图书馆职业“保障所有人信息获取”及“弥合数字鸿沟”的使命[21],占我国总人口数量五分之一的农民工群体,无疑是公共图书馆长期发展战略中的重要服務对象。

目前,面向农民工的图书馆服务研究主要集中于三个方面:(1)从历史和现状出发,探讨公共图书馆为农民工提供服务的多方面意义[22];(2)从用户角度,调查和分析农民工对公共图书馆的需求、利用情况以及相关影响因素[23-24];(3)探讨如何提高公共图书馆为农民工服务的质量和效率[25]。这些研究成果为公共图书馆开展农民工信息服务提供了重要的依据。然而,现有文献很少以公共图书馆为主要研究对象,对当前图书馆为农民工提供服务中遇到的实际问题有待深入调查和剖析,这可能导致前期所提出的面向农民工的公共图书馆信息服务对策存在一定的片面性。

为了弥补现存相关研究的缝隙,本文聚焦于近两年公共图书馆对农民工开展服务的状况及存在的问题,力图通过相关工作人员的视角及经验来揭示影响农民工利用公共图书馆的因素,并结合现有理论贡献对面向农民工群体的公共图书馆未来发展战略进行探讨,以期进一步传播我国图书馆事业,消除信息不平等、促进社会和諧等。

3 研究设计

如前所述,本文聚焦于面向农民工的公共图书馆服务现状,为了保证研究的客观真实性,采用了案例研究法,实地调查了公共图书馆面向农民工开展的各项工作和服务实践,同时将社会支持理论作为引导性理论,用以指导案例资料的收集与分析,在此基础上探讨面向农民工群体社会支持的公共图书馆资源建设和信息服务发展方向。

3.1 案例选择和数据采集

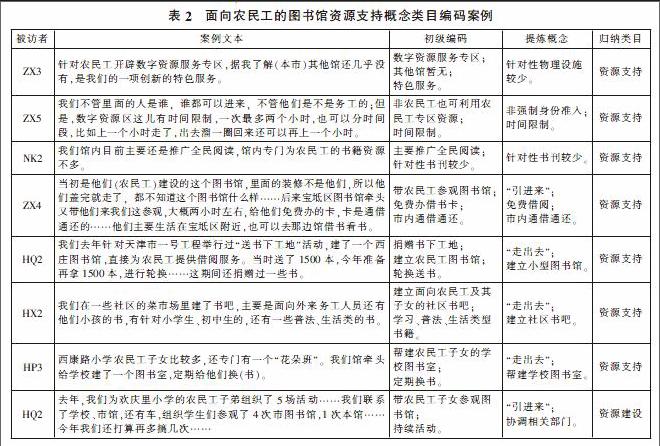

本研究选取天津市的8个公共图书馆作为案例。在数据采集阶段采用三角验证法,从实地观察、网站查询及访谈数据等方面采集数据,并结合本研究团队前期的调查数据,相互验证,以确保数据的客观性。数据采集从2015年5月初开始,2016年3月底结束。研究人员共访谈了8个市区级公共图书馆的23位工作人员,其中副馆长2人、部门负责人6人、一线员工14人、保安1人(受访者及其所在公共图书馆的简要描述见表1)。

对公共图书馆工作人员的访谈提纲主要包含几个方面,但是基于访谈的半结构化特点,访谈人员并没有完全将讨论限制在提纲之内。访谈提纲主要包含以下四个方面的问题:(1)该馆是否有专门为农民工群体提供的场所和设备?(2)该馆是否有专门为农民工群体提供的信息服务?(3)该馆是否有针对农民工群体开展的活动?(4)基于服务提供者的角度,农民工群体利用图书馆资源和服务的情况和问题有哪些?请进一步解释。

3.3 数据分析

数据的分析阶段,主要以社会支持为理论逻辑起点,以社会支持的类型(如资源、信息等)、内容(如工具性支持、信息支持、情感支持等)、提供者和接收者等为主要概念要素。研究人员通过对多位被访者的详尽描述及其个人经验阐释展开内容分析,不断的解释、对比、提炼、归纳及使概念化[26]。

4 研究发现

4.1 社会支持的类型

(1)公共图书馆对农民工群体的资源支持。本节中的“资源”主要指面向农民工群体的公共图书馆实体空间设施、ICT设备及馆藏资源。笔者通过对天津市公共图书馆的调查,发现公共图书馆专门针对农民工群体的服务区域及ICT提供较少,仅市级图书馆——天津市图书馆文化中心馆特设“进城务工人员服务专区”,并配备约20台计算机。通过实地操作和观察,笔者发现这些计算机定制了“进城务工人员”特有界面,下设“文献检索”“音视频欣赏”“就业指导”“爱我生活”“馆内资源”“天图培训”“农民工与网”七大版块,其中“农民工与网”版块可以链接到“中工网”“中国农民工”“中国人力资源和社会保障局网”“民工网”“民工家园网”“法制网”“中国普法网”“工伤赔偿法律网”等网站。

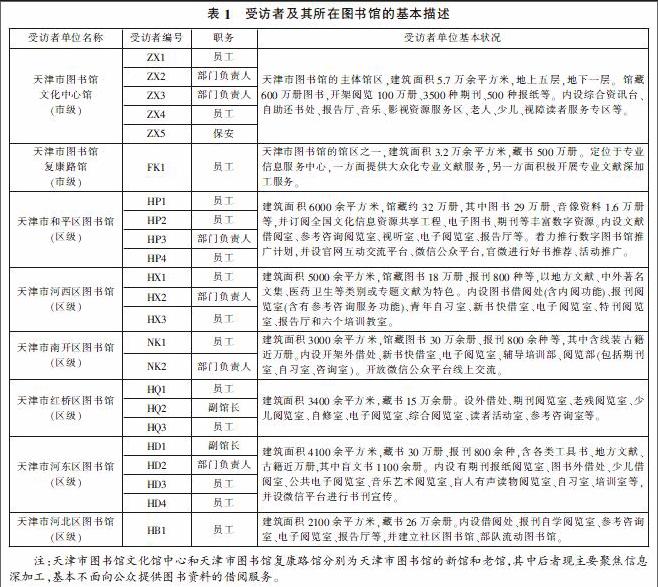

在笔者的调查中发现,天津市多数公共图书馆内部实体馆藏资源罕有设置农民工专区或农民工相关的主题编目书刊。但是,多数公共图书馆发展了“引进来、走出去”的思想,一方面组织农民工及其子女参观图书馆,免费帮助其办理图书借阅证,并在市内范围实行馆间通借通还;另一方面,协调相关单位部门在馆外为农民工及其子女提供书刊资源,如建立面向农民工的工地图书馆、社区书吧以及面向农民工子女的学校图书室等,使书刊资源对农民工群体的“可及性”[27]更高(具体编码案例见表2)。

(2)公共图书馆对农民工群体的信息支持。本节中的“信息”指公共图书馆对农民工群体所提供的图书推荐、就业查询、技能提升等类型的支持性信息。笔者发现,只有市级图书馆“进城务工人员服务专区”的电脑系统里长期提供针对农民工的培训、就业类信息,其余公共图书馆通常仅将农民工群体纳入普通用户开展阅读推广活动,而针对农民工的特色技能培训、就业指导等信息支持较少。也有少数公共图书馆在特定时间段对农民工群体开展信息服务,如提供互联网信息查询指导。调研还发现,多数公共图书馆对农民工子女的信息支持较为长期,除提供图书推荐信息外,还提供教育培训等多样化信息支持(具体编码案例见表3)。

4.2 社会支持的内容

本节中的社会支持内容主要是指公共图书馆面向农民工群体开展的社会支持活动中包含的功能性实质内容。笔者发现,所调研的公共图书馆主要在信息性支持、工具性支持、社交性支持和情感性支持等方面对农民工及其子女起着一定程度的作用。其中,信息性支持主要指公共图书馆拓展农民工群体信息获取范围及渠道、弥补其信息或认知不足等支持性工作,如提供就业信息等;工具性支持指公共图书馆帮助提升农民工群体的工作或生活技能,如提供技能培训;社交性支持指公共图书馆为农民工群体提供社会交往的平台,使其更好地融入社会;而情感性支持则指公共图书馆通过一系列引导,使农民工群体感受到尊重、爱护,使其产生正面的、积极的心态,并增强他们的自信(具体编码案例见表4)。

4.3 社会支持的影响因素

通过深度访谈笔者发现,相关工作人员均反馈现阶段农民工群体对公共图书馆的利用率不高,形式比较被动。通过分析进一步发现,上述情况的影响因素主要分为图书馆本身及农民工群体两个维度。

从图书馆的角度来看,出于自身原因,存在长期规划缺失、宣传力度不足、集中组织困难、针对性服务和“贴标签”问题存在矛盾,以及不能有效识别农民工身份导致人数统计困难等问题。被访者HP3认为,“他们(农民工)可能觉得这个(图书馆)门槛比较高,有一点不太敢进。事实上我们对农民工群体服务没有门槛,可能是宣传不太顺畅,他们不知道这儿有一些服务”,他还说到,“也可能是由于没有一个长期、系统的规划,如一月份组织什么活动,二月份组织什么活动,专门针对什么群体,还可以发一些小册子。” 另有被访者提出,“我们觉得如果单独设置‘农民工区域或服务,会让对方有被‘贴标签和分等级的感觉。”还有被访者说到,“因为读者都是刷身份证进入,我们没法统计哪些是农民工群体,最多仅能从身份证上的住址简单区分一下。”

农民工群体方面则存在业余时间有限、利用图书馆意识不足、兴趣偏好娱乐性较强、在某些公共场所不愿意将自身归为“农民工”等问题。被访者ZX1、ZX5均指出,“农民工数字资源专区上座率不高,老年区和青少年区还可以”,并认为“(农民工)年轻人比较多,没有时间过来上网”是主要影响因素。被訪者HQ2认为,“(农民工)实际需求并不是很多,他们主要以进城赚钱为目的,干建筑等力气活儿的占多数,下了班主要希望娱乐和休息,看书基本不太现实,当然也不乏喜欢看书的人;不过农民工里也有工地上的管理人员和技术人员,总体人数也不少,他们还是有时间的,相比起来看书还是挺多的,也愿意学习”。被访者ZX2认为,“用户选择坐在什么区域,一切都是以自愿为原则。通过我们多年的经验发现,即使是农民工,也不一定坐在‘农民工区域。”

5 讨论与启示

笔者通过分析天津市公共图书馆及工作人员的实地调研,发现多数公共图书馆把农民工及其子女纳入其服务对象的范围,但是多种原因导致他们对图书馆资源和服务的利用率十分有限。结合前期已有研究成果,本文展开如下讨论:

(1)农民工的社会支持和社会融入。已有研究证明,农民工对正式社会支持系统的依赖程度与其城市融入水平呈正相关关系[15],本研究结果验证并发展了上述观点。如部分管理和技术水平较高的农民工对公共图书馆的利用率比普通农民工更高,而这类群体也呈现了更高的社会融入程度(被访者HQ2)。本研究还发现,农民工及其子女对公共图书馆的利用与其社会融入程度互为因果关系。如农民工子女利用公共图书馆,对其知识扩充、交友、世界观的塑造以及增强自信均起到一定的支持作用(被访者HP4),这会加速农民工下一代的文化认同和社会融入;而农民工子女的社会融入程度更高,其重要体现之一是文化认同和融入,也会为他们更多利用公共图书馆等社会支持系统创造心理与社会条件。上述发现表明,公共图书馆作为农民工社会支持系统的一个单位,有其存在的必要性和功能价值。

(2)公共图书馆在农民工社会支持系统中的定位。在前期国内外研究中,公共图书馆的使命主要包括教育、信息服务、文化与娱乐、促进社会和谐、培养信息素养、培养阅读兴趣等,这些使命在当代政治话语和社会话语中也受到了许多关注[21]。在面向农民工的社会支持系统中,公共图书馆所承担的使命和功能还需要进一步的探究。如何能进一步推动公共图书馆对多数农民工群体社会支持的广度和深度,还需要图书馆学界将其使命与广大农民工的经济条件和智识水平等特点相结合,思考在移动互联网时代公共图书馆在面对农民工信息需求时,何种功能具备重要性、迫切性、不可替代性,及其在未来的不同社会发展阶段中如何定位等问题。本研究发现,现阶段多数农民工由于文化水平和经济条件所限,其信息需求主要是为了满足生活与娱乐服务,所以短时期内面向农民工的公共图书馆服务主要定位于提升其文化素养与职业技能等;而面向农民工的公共图书馆服务长期规划则应体现其深层信息服务和促进社会和谐等使命。

(3)公共图书馆资源社会支持的保障——资源的可及性与可获取性。于良芝教授发现,外界提供的信息即使能够进入个人生活的社会世界,也未必能进入其信息世界的边界;只有信息进入个人信息世界的边界,它们才能进入个人信息视野,进而被个人获取和利用[27]。通过本次调研和分析,笔者也进一步验证和发展了上述理论。公共图书馆面向全体社会成员,并没有对农民工进入这一世界设定“门槛”,所以对于农民工来说,公共图书馆是“可及”的;但是农民工由于受自身时间、认知等因素影响,公共图书馆的“可获得性”大大降低,最终阻碍公共图书馆的资源和服务转化成农民工的个人信息资产。

基于此,公共图书馆在未来面向农民工的社会支持中,应考虑以下两个方面:第一,切实保障公共图书馆资源和服务对于农民工的可及性。公共图书馆负责参与、引导和协调下面各辖地的信息资源和服务建设,在农民工主要活动范围科学合理地建立书屋、社区图书馆、工地图书馆、中小学图书馆、移动图书馆等;第二,解决信息资源和服务对农民工“可获取性低”的难题。公共图书馆加强对农民工群体的宣传力度,改善农民工对公共图书馆的社会距离认知;同时,在基层图书馆开展多种形式、碎片化的、与信息需求相匹配的农民工信息服务。如基于农民工应用智能手机的普遍性,公共图书馆依托公众号等平台为农民工推送适合其智识水平和针对其需求的特色信息,为其提供真正可获取的社会支持。

(4)对公共图书馆社会支持的反思——服务均等化与特色化。公共图书馆服务的均等化体现在人人平等享有公共图书馆服务的权利,而不受年龄、种族、性别、宗教信仰、国籍、语言或社会地位的限制[28]。在我国,农民工群体可以平等享受公共图书馆的资源和服务,很多图书馆甚至基于政策导向和多元理念,对农民工群体开展了许多特色化服务。但是由于历史原因、职业歧视和心理障碍,农民工群体往往在心理上和行动中排斥来自公共图书馆善意的“特色服务”。这种现象的产生迫切需要图书馆界的反思,如何既能使公共图书馆针对农民工群体特征、特定需求开展文化信息服务,又能避免“标签化”等问题,真正为农民工群体提供公平的社会支持。

参考文献:

[1] 国家统计局.2015年农民工监测调查报告[EB/OL].[2016-05-30].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201604/t20160428_134

9713.html.

[2] Wang F,Zuo X,Ruan D.Rural Migrant in Shanghai:Living under the Shadow of Socialism[J].International Migrantion Review,2002(2):520-545.

[3] 文化部,国务院农民工工作领导小组办公室.全国总工会关于进一步做好为农民工文化服务工作的意见[EB/OL].[2016-05

-30].http://zwgk.mcprc.gov.cn/auto255/201604/t20160408_30458.html.

[4] S Cobb.Social Support as Moderator of Life Stress[J].Psychosomatic Medicine,1976,38(5):300-314.

[5] Cohen S,Wills T A.Stress,social support,and the buffering process[J].Psychological Bulletin,1985,98(2):310-357.

[6] House J S,Kahn R L,Mcleod J D,et al.Measures and concepts of social support[J].Social Support & Health Academic Press Inc,1985:83-108.

[7] Arrera M,Ainlay S L.The structure of social support:A Conceptual and empirical analysis[J].Journal of Community Psychology,1983,11(2):133-143.

[8] Procidano M E,K Heller.Measures of perceived social support from friends and from family:three validation studies[J].American Journal of Community Psychology,1983,11(1):1-24.

[9] 丘海雄.社会支持结构的转变:从一元到多元[J].社会学研究,1998(4): 23-31.

[10] 何爱国.中国农民工问题研究述论[J].当代中国史研究,2009(4):99-107,128.

[11] 悦中山,李树茁,靳小怡,等.从“先赋”到“后致”:农民工的社会网络与社会融合[J].社会,2011,31(6):130-152.

[12] 何雪松,黄富强,曾守锤.城乡迁移与精神健康:基于上海的实证研究[J].社会学研究,2010(1):111-129.

[13] 王毅杰,童星.流动农民社会支持网探析[J].社会学研究,2004(2):42-48.

[14] 杨绪松,靳小怡,肖群鹰,等.农民工社会支持与社会融合的现状及政策研究——以深圳市为例[J].中国软科学,2007(4):22-30.

[15] 朱考金,刘瑞清.青年农民工的社会支持网与城市融入研究——以南京市为例[J].青年研究,2007(8):9-13.

[15] 李立文,余冲.农民工社会支持系统的构建[J].统计与决策,2008(16):55-57.

[17] 徐奇志.新生代农民工社会保障问题探析[J].理论导刊,2011(1):71-73.

[18] 程孝良.图书馆助推新生代农民工城市融入的实践模式[J].图书馆理论与实践,2014(2):22-25.

[19] 于良芝,谢海先.当代中国农民的信息获取机会——结构分析及其局限[J].中国图书馆学报,2013,39(6):9-26.

[20] 刘勇,王学勤.新生代农民工信息素养现状及提升策略研究——以浙江省为例[J].图书馆工作与研究,2014(7):16-18,34.

[21] 于良芝.公共图书馆存在的理由:来自图书馆使命的注解[J].图书与情报,2007(1):1-9.

[22] 傅燕芳.談公共图书馆为新生代农民工服务的有效途径[J].图书馆工作与研究,2013(1):93-95.

[23] 黄丽霞,颜琪,陶颖,等.面向农民工群体的公共图书馆服务研究——以哈尔滨市农民工为例[J].图书馆工作与研究,2015(7):80-84.

[24] 林若楠,李金芮,翁欣,等.“80后”农民工知识需求及公共图书馆相关服务状况调查[J].图书馆,2010(1):67-69.

[25] 刘瑞芳,武晓丽.公共图书馆开展新生代农民工阅读推广服务探析[J].图书馆工作与研究,2013(11):93-95.

[26] Wang F.Explaining the low utilization of government websites: Using a grounded theory approach[J].Government information quarterly,2014,31(4):1-12.

[27] 于良芝.“个人信息世界”——一个信息不平等概念的发现及阐释[J].中国图书馆学报,2013,39(1):4-12.

[28] 沈鸣.联合国教科文组织公共图书馆宣言(1994) [J].江苏图书馆学报,1995(4):59-60.

作者简介:张鑫(1985-),女,南开大学商学院信息资源管理系博士研究生;陈倩(1990-),女,南开大学商学院信息资源管理系硕士研究生;王芳(1970-)女,南开大学商学院信息资源管理系教授,博士生导师。