毛霉型豆豉脂肪酸甲酯化条件研究

2017-04-13谢艳华陈淼芬蒋立文陈力力

谢艳华,谢 靓,李 跑,陈淼芬,蒋立文,2,*,陈力力,2,*

(1.湖南农业大学食品科技学院,湖南长沙 410128; 2.食品科学与生物技术湖南省重点实验室,湖南长沙 410128; 3.兽用中药资源与中兽药创制国家地方联合工程研究中心,湖南长沙 410128)

毛霉型豆豉脂肪酸甲酯化条件研究

谢艳华1,谢 靓1,李 跑1,陈淼芬3,蒋立文1,2,*,陈力力1,2,*

(1.湖南农业大学食品科技学院,湖南长沙 410128; 2.食品科学与生物技术湖南省重点实验室,湖南长沙 410128; 3.兽用中药资源与中兽药创制国家地方联合工程研究中心,湖南长沙 410128)

为更好地研究毛霉型豆豉中脂肪酸的组成,采用酸酯化、碱酯化、酸碱酯化三种方法对豆豉油脂进行甲酯化,结合气相色谱-质谱法分析其脂肪酸组成,再在此基础上探讨了萃取时间、甲酯化温度、甲酯化时间对脂肪酸组成检测的差异,得到优化的条件。结果表明:三种甲酯化方法中以酸碱酯化法最佳,可以测定12种脂肪酸组成,以亚油酸为考核指标得到其最优前处理条件为:油脂萃取时间20 min、甲酯化温度60 ℃、甲酯化时间30 min,亚油酸含量达到54.22%。结论:在一定条件下,酸碱酯化法能更全面地分析毛霉型豆豉中脂肪酸组成和含量。

毛霉型豆豉,甲酯化,脂肪酸,亚油酸,气相色谱-质谱法(GC-MS)

毛霉型豆豉是我国民间传统的发酵豆制品之一,因其“色黑、油润有光泽、具有浓郁的醇香和酯香、成品油润化渣、散籽成型”的特点而受到消费者喜爱。毛霉型豆豉发酵过程中微生物脂肪酶作用会发生变化,参与到风味物质组成并可能改善口感。脂肪酸有多种保健作用[1-3],因此研究发酵过程中脂肪酸的变化及可能与品质之间的关系具有重要的意义。

脂肪酸变化的测定方法很重要,由于脂肪酸沸点高、在高温下不稳定,因此将其进行甲酯化形成相关的衍生物是测定脂肪酸的关键和前提。脂肪酸甲酯化目前常用的有三种方法,即酸酯化法[4-6]、碱酯化法[7-8]和酸碱酯化法[9],酸酯化法是用酸做催化剂进行甲酯化,常见的有盐酸、硫酸和三氟化硼。不同酸的甲醇溶液所需浓度不同,一般盐酸-甲醇溶液为5%(w/v),硫酸-甲醇溶液1%~2%(v/v),三氟化硼-甲醇溶液12%~30%(m/v),如刘冰[10]采用30%的三氟化硼乙醚-甲醇溶液20 mL对大豆油等5种植物油油脂甲酯化,气相色谱-质谱分析表明大豆油亚油酸55.19%,总不饱和脂肪酸83.56%。碱酯化法是用碱作为催化剂,如NaOH、KOH或CH3ONa等,所用的催化剂均需配制成甲醇溶液。碱酯化法只能用于酸价低于2 mg KOH/g的油脂甲酯化,如果其酸价高于2 mg KOH/g,催化剂与脂肪酸生成脂肪酸盐,不具有甲酯化作用且生成的脂肪酸盐难转化为脂肪酸甲酯。杨春英[11]选用0.5 mol/L NaOH-甲醇溶液为甲酯化试剂从大豆油中检测分析了15种脂肪酸。随着脂肪酸研究的不断深入,酸碱酯化法逐渐在脂肪酸分析中得到应用。如吴卫国等[12]采用酸碱甲酯化法结合气质联用技术获取了大豆油等48个植物油纯油样品的脂肪酸组成,大豆油亚麻酸含量5.0%~11.0%,亚油酸含量49.8%~59.0%,并根据每类纯油脂的国家标准分析了每类纯油的特征脂肪酸组成[13]。

本文在前人研究基础上,采用酸酯化法、碱酯化法和酸碱酯化法对毛霉型豆豉脂肪酸进行甲酯化,意在确定一种甲酯化率高且安全有效的方法。并在最佳酯化法的基础上,以亚油酸含量为考核指标,通过单因素实验和正交实验优化毛霉型豆豉油脂萃取时间、甲酯化温度和甲酯化时间,以期为研究毛霉型豆豉发酵过程中脂肪酸变化提供基础,同时为相关研究提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

毛霉型豆豉 实验室自制。

甲醇溶液(色谱纯)、正己烷(色谱纯)、无水硫酸钠(分析纯)、KOH(分析纯)、H2SO4(分析纯) 国药集团化学试剂有限公司。

气相色谱-质谱联用仪(LC-20AT) 日本岛津公司;精密天平(ML204/02) 梅特勒-托利多(上海)仪器有限公司;超声波清洗器(KQ5200DE) 昆山超声仪器有限公司;电热恒温干燥箱(DHG-9246A) 上海精宏实验设备有限公司;漩涡混合器(XW-80A) 上海青浦沪西仪器厂;冷冻离心机(HERMLE 2323K) 德国;高速万能粉碎机(FW100) 天津市太斯特仪器有限公司。

1.2 实验方法

1.2.1 纯种毛霉型豆豉发酵制作工艺 大豆精选去杂→浸泡→水洗→熟化(121 ℃、20 min)→冷却→接种纯种毛霉菌(CGMCC8700)1%,经过扩大培养→前发酵(25 ℃、48~72 h)→后发酵(8%的食盐(w/w)、0.5%的蒸馏酒(v/w)、1%生姜(w/w,发酵时间30 d以上)→成熟。

毛霉菌种经过麸皮为培养基质扩大培养使用。

1.2.2 毛霉型豆豉粗脂肪提取 取成熟的毛霉型豆豉60 g(氨基酸态氮0.55%,食盐含量7.40%,滴定酸度0.97%),置于80 ℃烘箱中干燥至恒质量,研磨粉碎后过40目筛得到干粉。将准确称取的0.12 g干豆豉粉置于15 mL试管中,加入正己烷6 mL。超声波功率350 W,温度40 ℃,提取时间为30 min。

1.2.3 酸酯化法 在已提取粗脂肪的15 mL试管中,加入体积分数5%硫酸-甲醇溶液3 mL,60 ℃水浴酯化30 min,冷却后加入少许无水硫酸钠,4000 r/min,离心2 min。静置分层,吸取上清液于干燥洁净试管中,使用漩涡混合器使其混合均匀,通过0.22 μm的滤膜过滤后注入干燥好的洁净样品瓶中。

1.2.4 碱酯化法 在已提取粗脂肪的15 mL试管中,加入0.5 mol/L氢氧化钾-甲醇溶液3 mL,60 ℃水浴酯化30 min,冷却后加入少许无水硫酸钠,4000 r/min,离心2 min。静置分层,吸取上清液于干燥洁净试管中,使用漩涡混合器使其混合均匀,通过0.22 μm的滤膜过滤后注入干燥好的洁净样品瓶中。

1.2.5 酸碱酯化法 在已提取粗脂肪的15 mL试管中,加入0.5 mol/L氢氧化钾-甲醇溶液3 mL,60 ℃水浴酯化15 min,冷却至室温,加入体积分数5%硫酸-甲醇溶液3 mL,60 ℃水浴酯化15 min,冷却后加入少许无水硫酸钠,4000 r/min,离心2 min。静置分层,吸取上清液于干燥洁净试管中,使用漩涡混合器使其混合均匀,通过0.22 μm的滤膜过滤后注入干燥好的洁净样品瓶中。

1.2.6 脂肪酸前处理方法的单因素实验 在确定最佳甲酯化方法的基础上,分别变动油脂萃取时间、甲酯化温度、甲酯化时间等因素,以含量最多的亚油酸为检测目标,考察其对亚油酸检测效果影响。

在0.5 mol/L氢氧化钾-甲醇溶液和体积分数5%硫酸-甲醇溶液加入量均为3 mL条件下,甲酯化温度60 ℃,甲酯化时间30 min,油脂不同萃取油脂时间设计为10、20、30、40 min,探讨不同萃取时间对亚油酸指标的影响。

在超声波油脂萃取时间为30 min,0.5 mol/L氢氧化钾-甲醇溶液和体积分数5%硫酸-甲醇溶液加入量均为3 mL条件下油脂萃取时间30 min,甲酯化时间30 min,酸碱酯化法温度分别取20、40、60、80 ℃,观察甲酯化温度对亚油酸含量的影响。

在超声波油脂萃取时间为30 min,酸碱酯化法温度为60 ℃,0.5 mol/L氢氧化钾-甲醇溶液和体积分数5%硫酸-甲醇溶液加入量均为3 mL条件下,酸碱酯化法时间分别取10、20、30、40 min进行单因素实验,观察甲酯化时间与亚油酸含量关系。

1.2.7 脂肪酸前处理方法的正交实验 在单因素实验的基础上,选择油脂萃取时间、甲酯化温度、甲酯化时间作三因素三水平的L9(33)正交实验,并进行极差分析。正交实验各因素水平见表1。

表1 正交实验因素水平表Table 1 Factors and levels used in orthogonal array design

1.2.8 气相色谱条件 色谱柱:CD-WAX石英毛细管柱(30 m×0.25 mm,0.25 μm);升温程序:柱温45 ℃,保持1 min,以5 ℃/min速率升温至290 ℃,最后保持2 min。载气:高纯氦气(99.999%);流速1.0 mL/min;进样口温度为250 ℃;不分流进样。

1.2.9 质谱条件 电子轰击离子源;离子源温度200 ℃;发射电流150 μA;倍增器电压1037 V;萃取头接口温度220 ℃;电子能量70 eV;质量扫描范围m/z 45~500。

1.2.10 数据处理 样品均进行3次重复,将检测结果进行定性和定量分析,采用SAS、origin7.5等软件进行数据分析,比较不同方法之间的差异性。

定性分析:将检测信息用美国国家标准技术研究所(National Institute of Standards and Technology)NIST14s.LIB谱库检索,查询文献资料,对毛霉型豆豉中各脂肪酸甲酯进行核对和确认(相似度值≥90%,百分含量≥ 0.1%)。

定量分析:采用峰面积归一化法计算各种成分的相对含量。

2 结果与分析

2.1 3种甲酯化方法处理毛霉型豆豉

三种不同甲酯化方法处理的毛霉型豆豉中脂肪酸的GC-MS 总离子流图见图1。

图1 酸酯化法(A)、碱酯化法(B)和酸碱酯化法(C)的GC-MS总离子流色谱图Fig.1 GC-MS total ion chromatogram of acid ester method(A),alkali esterification(B)and acid-alkali combination method(C)

由总离子流色谱图(TIC)可以看到多个色谱峰,使用NIST 14s.LIB版谱库进行分析检索,有效色谱峰数量为酸碱酯化法(12种)>酸酯化法(6种)>碱酯化法(5种)。在相同的色谱条件下,与碱酯化法相比,酸碱酯化法和酸酯化法得到的总离子流图基线稳定;酸酯化法总离子流图出现离子峰重叠的情况,而酸碱酯化法处理后的溶液比酸酯化法处理的溶液分离时间短、分层容易、效果更好,相比之下酸碱酯化法更具优势,与田甜分析传统豆酱的结果相同[14]。

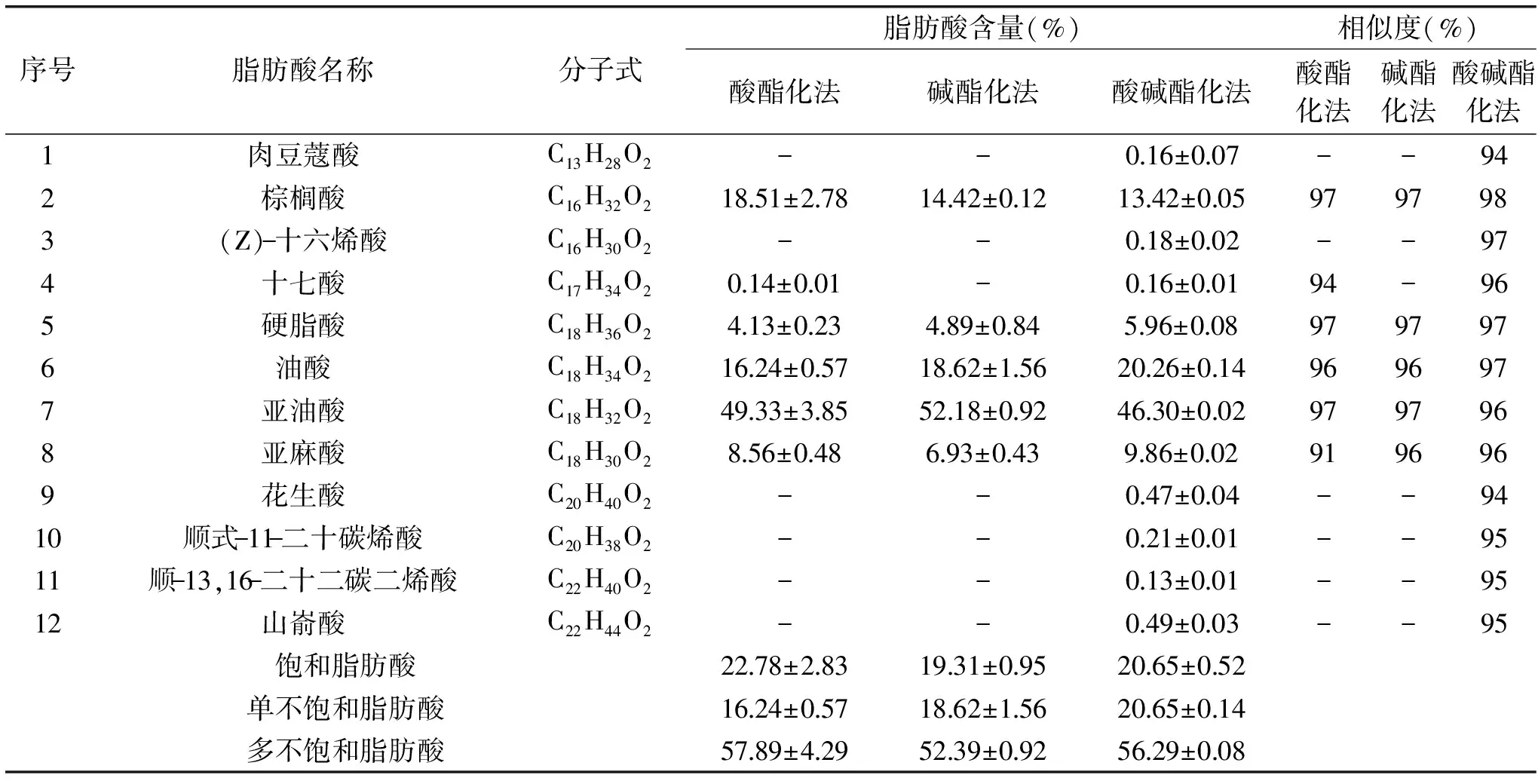

根据NIST 14s.LIB质谱数据库和人工谱图解析相结合的手段进行检索,对总离子流图中各组分进行峰面积归一化,得出的毛霉型豆豉中脂肪酸种类及相对百分含量见表2。

由表2可知,在3种甲酯化衍生方法中,酸碱酯化法检测到的脂肪酸数目(12种)和种类远远高于酸酯化法(6种)和碱甲酯化法(5种),且从图一知酸碱酯化法获得的峰面积最大(9.15×108),酸酯化法(3.93×108)次之,碱酯化法所获峰面积最小(1.30×108),表明酸碱酯化法衍生较为充分完全。采用酸酯化法共检测到6种脂肪酸,其中饱和脂肪酸有3种,分别为棕榈酸、十七酸、硬脂酸;单不饱和脂肪酸仅油酸一种,多不饱和脂肪酸有两种,亚油酸和亚麻酸;采用碱酯化法对豆豉中的脂肪酸进行甲酯化,共检测到5 种脂肪酸,其中饱和脂肪酸有2 种,分为棕榈酸和硬脂酸。同样地,单不饱和脂肪酸也只油酸一种。多不饱和脂肪酸同样为亚油酸和亚麻酸,与雷雨和的研究结果相同[15];酸碱酯化法共检测到12 种脂肪酸,其中饱和脂肪酸有6种,分别为肉豆蔻酸、棕榈酸、十七酸、硬脂酸、花生酸和山嵛酸。单不饱和脂肪酸有3 种,分别为(Z)-十六烯酸、油酸和顺式-11-二十碳烯酸。检测到亚麻酸、亚麻酸和顺-13,16-二十二碳二烯酸3种多不饱和脂肪酸,多不饱和脂肪酸(PUFAs)是一种独特的生物活性物质,具有多种生理功能,突出表现在抗心血管病[16]、预防神经类疾病[17]、抗炎症[18]等方面。毛霉型豆豉与原料大豆和大豆油相比,三者主要脂肪酸均为棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸和亚麻酸,含量最高的均为亚油酸,不饱和脂肪酸的含量均占总脂肪酸含量的70%以上[19-20]。有研究发现大豆油中含有11种脂肪酸,与酸碱酯化法检测的脂肪酸数目几乎无差别[21],后期实验以酸碱为衍生化试剂对原料其中酸碱酯化法所测的豆豉中亚麻酸质量分数最高,高达9.86%,酸酯化法(8.56%)次之,碱酯化法所测最低,仅为6.93%,具有显著差异(p<0.05);由表2可知,同一脂肪酸的标准偏差采用酸碱酯化法低于其他两种甲酯化方法,同样说明酸碱酯化法优于酸酯化法和碱酯化法,这与唐芳[22]、田甜[14]等研究结果一致。

表2 三种不同甲酯化方法对脂肪酸组成及含量的影响Table 2 Effect of three different methyl esterification methods on the composition and content of fatty acid

注:“-”表示未测定到该脂肪酸。大豆进行甲酯化,通过GC-MS检测得到12种脂肪酸,仅一种脂肪酸存在差异,原料黄豆中存在十五烷酸,顺-13,16-二十二碳二烯酸未检测到,表明酸碱酯化对于毛霉型豆豉脂肪酸甲酯化是适用的,且发酵几乎不会使大豆脂肪酸数目和种类改变。

从甲酯化反应机理方面来说,酸酯化法会发生亲核取代反应,同时存在生成甲醚的副反应[23-24],使毛霉型豆豉脂肪酸甲酯化不完全;碱酯化法发生酯交换反应,存在产物的水解反应[25],使脂肪酸的测定结果较低且不能分析毛霉型豆豉中的游离脂肪酸[26]。

综合比较分析发现酸碱酯化法使毛霉型豆豉脂肪酸甲酯化完全、副反应少,能很好地反映毛霉型豆豉脂肪酸的真实组成,可作为一种理想的毛霉型豆豉脂质甲酯化方法。

2.2 豆豉脂肪酸前处理方法的单因素实验

根据2.1的实验结果,确定酸碱酯化法为毛霉型豆豉最佳甲酯化方法,分别变动油脂萃取时间、甲酯化温度、甲酯化时间等因素,以含量最多的亚油酸为检测目标,考察其对亚油酸检测结果影响。

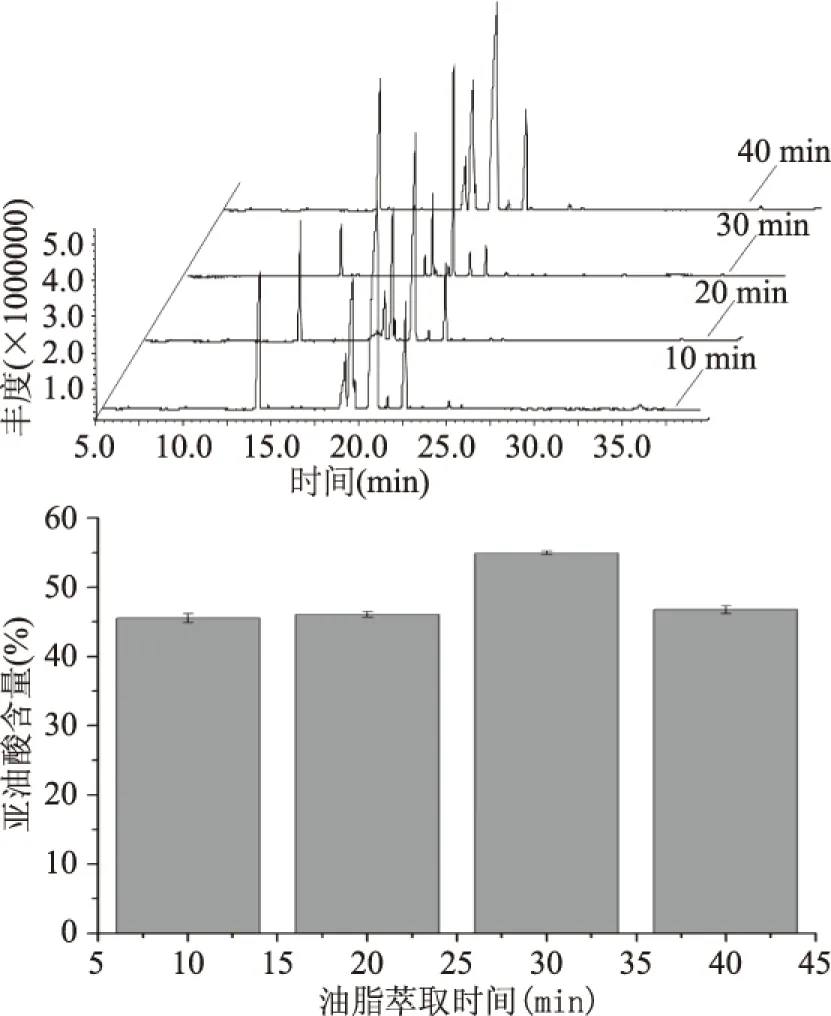

2.2.1 油脂萃取时间的选择 从图2可知:在较短时间内超声可使细胞破碎,位于细胞壁和细胞内的油脂得以释放,亚油酸含量逐渐增高。30 min 时,亚油酸含量最高,甲酯化程度最高。当提取时间过长时,一方面可能是由于超声波的持续强烈的振动效应和空化效应,除油脂以外的溶于正己烷的物质充分游离至溶剂中,从而与油脂竞争溶剂,使得亚油酸的得率下降;另一方面,超声时间的延长和较高的温度可能使油脂发生氧化分解[27],由此造成油脂含量的减少,最终检测得到的亚油酸含量降低。因此,超声波油脂萃取时间为30 min,毛霉型豆豉甲酯化程度最高。

图2 油脂不同萃取时间的总离子流图及对其对亚油酸甲酯化效果影响Fig.2 The total ion chromatogram of different oil extraction time and it’s effect on the esterification of linoleic acid

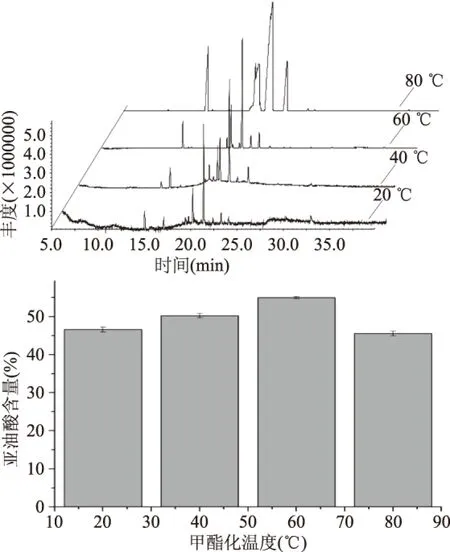

2.2.2 甲酯化温度的选择 从图3可知,当甲酯化温度为20 ℃(室温)时,亚油酸含量相对较低,此时甲酯化不完全。甲酯化反应是一个吸热可逆反应[28],随着温度的升高,亚油酸含量逐渐增高;当甲酯化温度为60 ℃时,甲酯化效率最高;超过此温度,较长时间高温伴随脱羧等异构化反应及其它副反应加强[29],导致正反应速率变慢,逆反应速率大于正反应速率。因此,选择甲酯化温度为60 ℃是比较合适的。

图3 脂肪酸不同甲酯化温度的总离子流图及对其对亚油酸甲酯化效果影响图Fig.3 The total ion chromatogramof fatty acid in different methyl esterification temperature and it’s effect on the esterification of linoleic acid

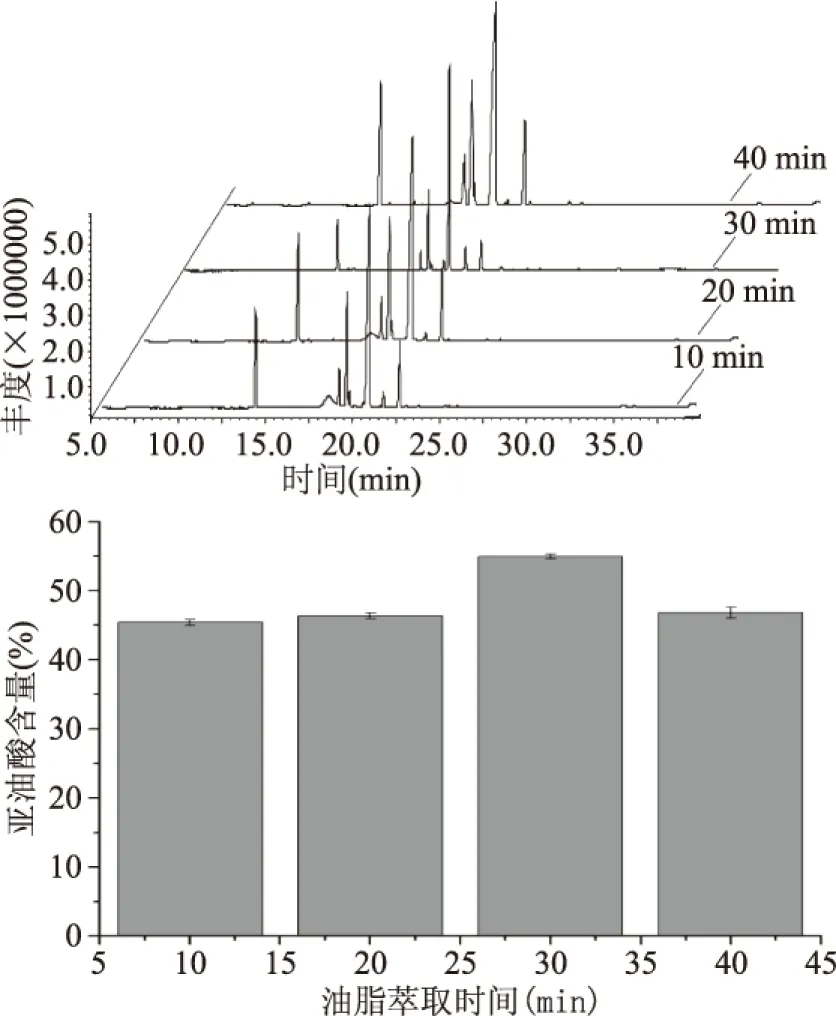

图4 脂肪酸不同甲酯化时间的总离子流图及对其对亚油酸甲酯化效果影响Fig.4 The total ion chromatogram of fatty acid in different methyl esterification time and it’s effect on the esterification of linoleic acid

2.2.3 甲酯化时间的选择 从图4可知:当甲酯化时间增加时,亚油酸含量增高;当甲酯化时间30 min时,与其他甲酯化时间相比,亚油酸含量最高,即甲酯化最完全;而随甲酯化时间增加,亚油酸含量迅速下降,甲酯化不完全。这是由于反应刚开始,体系中脂肪酸与甲醇的量较多,反应向正方向进行较快。随着反应的进行,反应物的量越来越少,而生成物脂肪酸甲酯和水越来越多,正反应速度逐渐低于逆方向速度(水解反应)[30],导致亚油酸甲酯的含量逐渐降低。因此,甲酯化时间30 min时甲酯化最好。

2.3 正交实验

依据单因素实验,选取油脂萃取时间、甲酯化温度、甲酯化时间3因素进行正交实验分析,结果见表3。

表3 正交实验设计及结果Table 3 Orthogonal test result and direct-viewing analysis

由表3可以看出,毛霉型豆豉最佳前处理组合为A2B3C3,即最佳前处理条件为油脂萃取时间20 min、甲酯化温度60 ℃、甲酯化时间30 min。极差分析表明,甲酯化温度对毛霉型豆豉亚油酸含量的影响最大,各因素对亚油酸含量的影响主次为甲酯化温度>甲酯化时间>油脂萃取时间。

2.4 验证实验

表3未涉及单因素优化组合A3B3C3及正交实验优化组合A2B3C3的验证实验,因此需要对这两种组合进行验证实验。验证实验结果显示,A3B3C3和A2B3C3组合的亚油酸含量分别为54.96%、54.22%,均大于表3的最好结果A1B3C3的53.28%,但A2B3C3与A3B3C3检测结果中亚油酸含量相差不大,且因素A对结果的影响较小,因此,从省时的角度出发选取A2B3C3为实际毛霉型豆豉脂肪酸前处理条件更合适,即油脂萃取时间20 min、甲酯化温度60 ℃、甲酯化时间30 min。

3 结论

本文采用简易溶剂提取法提取毛霉型豆豉中油脂成分,应用酸酯化法、碱酯化法和酸碱酯化法三种酯化法对豆豉脂肪酸进行甲酯化,结合GC-MS 联用技术对其进行分离和鉴定,采用峰面积归一化法计算各种脂肪酸的相对含量,三种甲酯化方法分别能够检测到6种、5种和12种脂肪酸成分,主要成分为棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸和亚麻酸等脂肪酸。结果表明,采用酸碱酯化法能更全面分析毛霉型豆豉中所含脂肪酸成分。

采用单因素实验及正交实验分析,得毛霉型豆豉脂肪酸前处理的最优条件为:油脂超声萃取时间20 min、甲酯化温度60 ℃、甲酯化时间30 min,此条件下,亚油酸含量达到54.22%,本优化条件为建立GC-MS跟踪毛霉型豆豉发酵过程中脂肪酸变化规律提供依据。

[1]Taha A Y,Cheon Y,Ma K,et al. Altered fatty acid concentrations in prefrontal cortex of schizophrenic patients[J]. Journal of psychiatric research,2013,47(5):636-643.

[2]Yuichi A,Masanori H,Hiroki N,et al. Very-long-chain polyunsaturated fatty acids accumulate in phosphatidylcholine of fibroblasts from patients with Zellweger syndrome and acyl-CoA oxidase1 deficiency.[J]. Biochimica Et Biophysica Acta,2014,1841(4):610-619.

[3]Sertoglu E,Kurt I,Tapan S,et al. Comparison of plasma and erythrocyte membrane fatty acid compositions in patients with end-stage renal disease and type 2 diabetes mellitus[J]. Chemistry & Physics of Lipids,2014,178(1):11-17.

[4]周思静,李淑荣,王志东,等. 丹贝营养成分的研究[J]. 食品工业科技,2013,34(2):336-338.

[5]Gong S W,Lu J,Wang H H,et al. Biodiesel production via esterification of oleic acid catalyzed by picolinic acid modified 12-tungstophosphoric acid[J]. Applied Energy,2014,134(134):283-289.

[6]Nur Sulihatimarsyila A W,Harrison Lik N L,Choo Y M. Production technology of biodiesel from palm fatty acid distillate using mild acid catalyst.[J]. Journal of Oil Palm Research,2015,27(274):352-359.

[7]徐春涛,冷小冰,陈穗,等. 酱油渣油脂中功能性脂肪酸、反式脂肪酸及维生素E分析[J]. 中国酿造,2014,33(9):63-65.

[8]Kumar T A,Chandramouli R,Mohanraj T,et al. A study on the performance and emission characteristics of esterified pinnai oil tested in VCR engine.[J]. Ecotoxicology & Environmental Safety,2015,121:51-56.

[9]田甜. 东北豆酱自然发酵过程中风味品质与微生物变化规律研究[D]. 沈阳:沈阳农业大学,2015:14-29.

[10]刘冰. GC—MS 分析测定 5 种植物油中脂肪酸成分研究[J]. 食品工业,2014,35(4):222-224.

[11]杨春英,刘学铭,陈智毅. 15种食用植物油脂肪酸的气相色谱-质谱分析[J]. 食品科学,2013,34(6):211-214.

[12]吴卫国,刘真知,彭思敏,等. 基于特征脂肪酸及脂肪酸比值的食用植物油掺假判别[J]. 食品科学,2013,34(16):270-273.

[13]GB 1535—2003 大豆油[S].

[14]田甜,武俊瑞,岳喜庆. 传统豆酱中脂肪酸酯化方法的选择与组成分析[J]. 食品科学,2014,35(18):78-83.

[15]雷雨和,眭玥,骞宇,等. 永川毛霉型豆豉中脂肪酸提取方法比较研究[J]. 中国调味品,2014(5):114-117.

[16]Nishi S K,Kendall C W C,Bazinet R P,et al. Nut consumption,serum fatty acid profile and estimated coronary heart disease risk in type 2 diabetes[J]. Nutrition,Metabolism and Cardiovascular Diseases,2014,24(8):845-852.

[17]Bazinet R P,Layé S. Polyunsaturated fatty acids and their metabolites in brain function and disease.[J]. Nature Reviews Neuroscience,2014,15(12):771-785.

[18]Calder P C. Polyunsaturated fatty acids and inflammation[J]. IUBMB Life,2015,75(9):659-667.

[19]雷雅坤,刘兵强,邸锐,等. 大豆不同环境下脂肪酸组分含量的QTL分析[J]. 作物学报,2016(02):303-310.

[20]林春花,谢贤清,范乃立,等. 超高效合相色谱-质谱法快速分析食用植物油中常见脂肪酸[J]. 色谱,2015(04)397-402.

[21]郑月明,冯峰,国伟,等. 全二维气相色谱-四极杆质谱法检测植物油脂中脂肪酸[J]. 色谱,2012,30(11):1166-1171.

[22]唐芳,李小元,吴卫国,等. 山茶油脂肪酸甲酯化条件研究[J]. 粮食与油脂,2010(8):36-39.

[23]王大为,李毅丽,马永芹,等. 玉米胚芽油脂肪酸衍生化工艺[J]. 食品科学,2011(22):143-147.

[24]楼乔明,杨文鸽,徐大伦,等. 蓖麻籽脂质提取与甲酯化衍生优化及其脂肪酸组成分析[J]. 中国粮油学报,2012,27(12):69-72.

[25]伍新龄,王凤玲,关文强. 植物油脂肪酸甲酯化方法比较与含量测定[J]. 食品研究与开发,2015(7):84-87.

[26]Domínguez R,Munekata P E,Agregan R,et al. Effect of commercial starter cultures on free amino acid,biogenic amine and free fatty acid contents in dry-cured foal sausage[J]. Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie,2016,71:47-53.

[27]孙协军,李秀霞,冯彦博,等. 盐藻油超声波提取工艺优化及理化性质分析[J]. 中国粮油学报,2016,31(2):93-97.

[28]董宏祯,许晨,许建中,等. 微生物油脂中花生四烯酸的甲酯化工艺[J]. 食品科学,2011(24):69-72.

[29]彭密军,彭胜,伍钢,等. 杜仲籽油中α-亚麻酸的甲酯化方法优化[J]. 中国油脂,2009,34(1):76-79.

[30]楼乔明,杨文鸽,徐大伦,等. 蓖麻籽脂质提取与甲酯化衍生优化及其脂肪酸组成分析[J]. 中国粮油学报,2012,27(12):69-72.

Study on methylesterification conditions of fatty acid in Mucor-type Douchi

XIE Yan-hua1,XIE Jing1,LI Pao1,CHEN Miao-fen3,JIANG Li-wen1,2,*,CHEN Li-li1,2,*

(1.College of Food Science and Technology,Hunan Agricultural University,Changsha 410128,China; 2.Hunan Provincial Key Laboratory of Food Science and Biotechnology,Changsha 410128,China; 3.National and Provincial Union Engineering Research Center for the Veterinary Herbal Medicine Resources and Initiative,College of Food Science and Technology,Changsha 410128,China)

In order to better study the fatty acid composition in Mucor-type Douchi,it was esterified with acid,alkaline and acid-alkali combination method. The esterified products were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry(GC-MS). On the basis of this,the influencing factors were discussed,including the extraction time,the esterification temperature and the time of methyl esterification. The difference of fatty acid composition was analyzed by the three methods,and the best method of methyl esterification was obtained. The results showed that 12 kinds of fatty acids could be determined by the method of acid-alkali combination method in three methods. The best conditions for the pre-treatment process was that oil extraction time of 20 min,methyl esterification temperature of 60 ℃,esterification time of 30 min when Linoleic acid was used as the evaluation index,and the linoleic acid content was 54.22%. The results showed that under certain conditions,the fatty acid composition and content of Mucor-type Douchi were analyzed compirehensively by the acid-alkali combination method.

Mucor-type Douchi;methylation;fatty acids;linoleic acid;gas chromatography-mass spectrometry(GC-MS)

2016-10-25

谢艳华(1990-),女,在读硕士研究生,研究方向:食品生物技术,E-mail:1522129239@qq.com。

*通讯作者:蒋立文(1968-),男,博士,教授,主要从事食品微生物技术研究,E-mail:jlw_2002cn@yahoo.com.cn。 陈力力(1962-),女,博士,教授,主要从事食品微生物技术研究,E-mail:chenlili001@tom.com。

国家自然科学基金项目(31371828)。

TS214.2

A

1002-0306(2017)07-0053-06

10.13386/j.issn1002-0306.2017.07.002